Vorschlag B: Pilze und Nematoden

(Genetik und Gentechnik, ökologische und stoffwechselphysiologische Zusammenhänge, Neurobiologie und Verhaltensbiologie)

Sowohl Pilze als auch Nematoden (Fadenwürmer) kommen in großer Zahl im Boden vor. Einige Arten von Pilzen können Nematoden mit bestimmten Geruchsstoffen anlocken und mithilfe von Fangnetzen erbeuten. Die Aktivität der Gene, die an der Bildung der Fangnetze beteiligt sind, wird durch Außenfaktoren reguliert. Die neurobiologischen Prozesse, die in den Nematoden bei der Wahrnehmung von Geruchsstoffen ablaufen, konnten aufgeklärt werden.

Aufgaben

Biotische Beziehungen von Pilzen und Nematoden

Gib Definitionen für den Begriff Biozönose sowie für alle Formen biotischer Beziehungen an.

Ordne die in Material 1 beschriebenen biotischen Beziehungen den einzelnen Formen zu. (Material 1)

Analysiere die in Material 3 dargestellten Versuchsergebnisse.

Zeige anhand der Versuchsergebnisse, wie die Kosten-Nutzen-Relation des Pilzes bei der Ernährung optimiert wird. (Material 2 und 3)

Regulation der Fangnetz-Bildung bei Pilzen

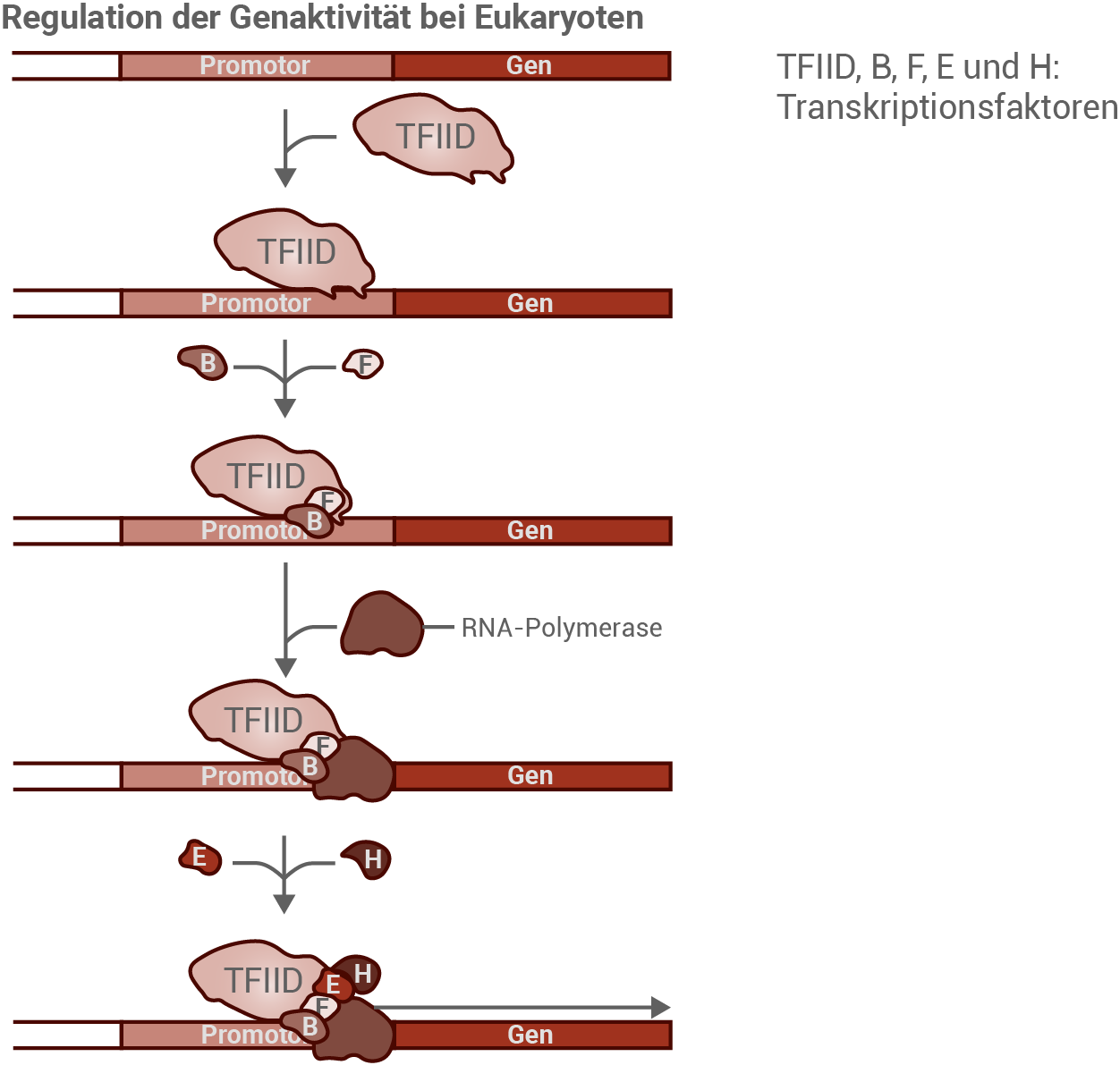

Beschreibe die dargestellte Form der Regulation der Genaktivität bei Eukaryoten. (Material 4)

Fasse die in den Abbildungen 5.2 und 5.3 dargestellten Versuchsergebnisse zusammen.

Deute diese Ergebnisse. (Material 3 und 5)

Reaktion von Nematoden auf Geruchsstoffe

Beschreibe Abbildung 6.1.

Erkläre die Kurvenverläufe in Abbildung 6.3 in den ersten 10 Sekunden nach Entfernung des Geruchsstoffes anhand der Abbildungen 6.1 und 6.2. (Material 6)

Deute das Versuchsergebnis in Abbildung 6.4. (Material 6)

Beschreibe das Prinzip der klassischen Konditionierung.

Erkläre das Ergebnis des Lernexperiments. (Material 7)

Anwendung in der Landwirtschaft

Leite aus den Materialien 1, 3 und 8 begründet drei Forschungsfragen her, die vor dem Einsatz der in Material 8 dargestellten Methode untersucht werden sollten. (Material 1, 3 und 8)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Material 1

Lebensweise von Pilzen und Nematoden im Boden

Der Boden ist ein extrem komplexes Ökosystem mit sehr unterschiedlichen Lebewesen.

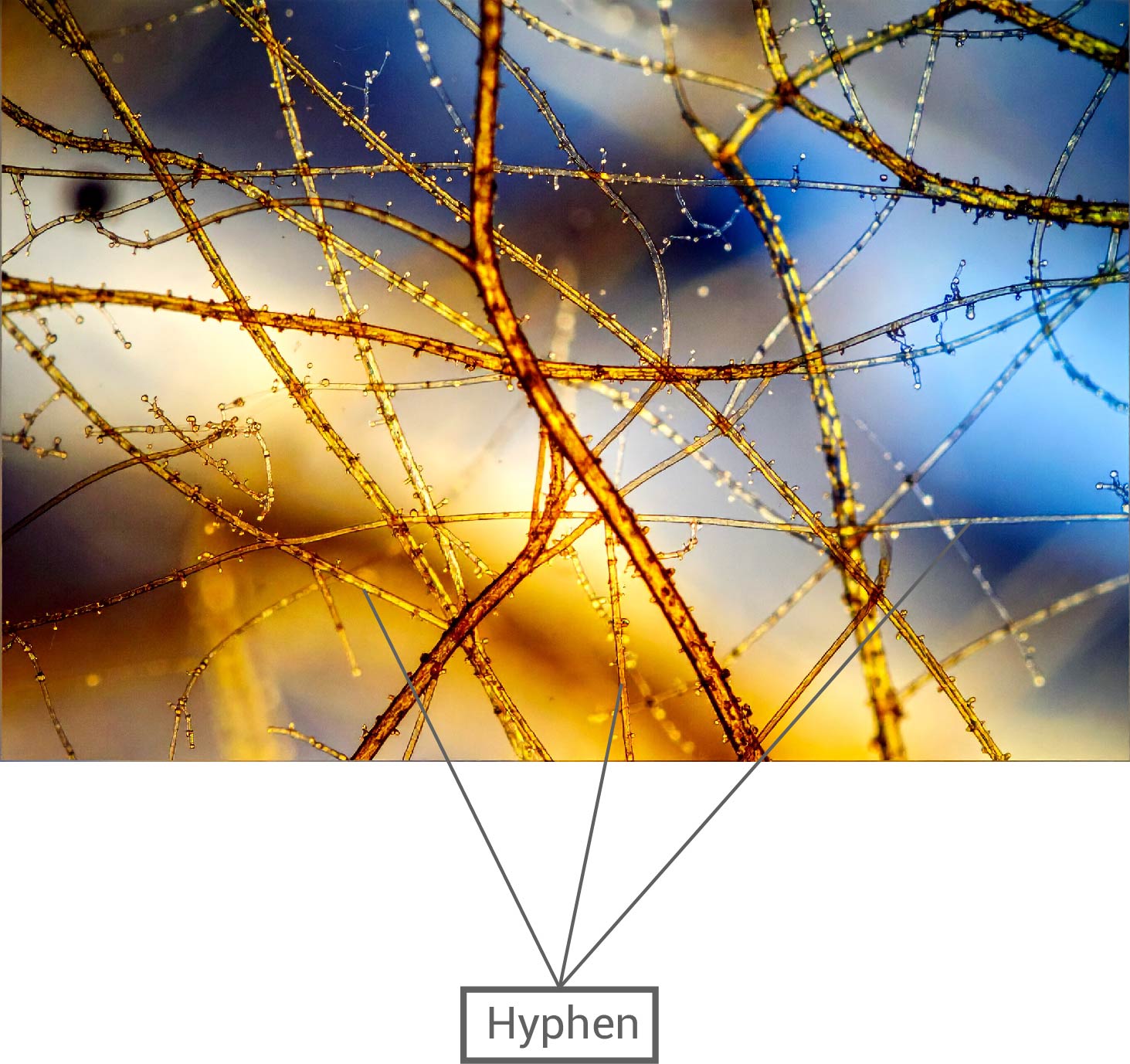

Pilze sind heterotrophe Lebewesen, die im Boden ein weit verzweigtes Geflecht aus sehr dünnen, langen Fäden, den vegetativen Hyphen, bilden. Sie vermehren sich meistens ungeschlechtlich, indem sie einzellige Sporen bilden, die keimen und so neue Hyphen bilden.

Pilze spielen im Boden eine wichtige Rolle beim Abbau von organischem Material, z. B. von abgestorbenen Pflanzen, tierischen Ausscheidungen und toten Tieren. Dabei entstehen Mineralstoffe, die wiederum von Pflanzen aufgenommen werden können. Die Wurzeln vieler Pflanzen sind von Pilzhyphen umgeben, die an die Wurzeln Mineralstoffe abgeben. Die Pilze erhalten von den Pflanzen dagegen Kohlenhydrate für ihre Ernährung. Andere Pilzarten können Fallen bilden und darin zahlreiche Arten von Nematoden (Fadenwürmern) fangen. Die Nematoden werden getötet und ihre Körpersubstanzen in die Pilzhyphen aufgenommen.

Nematoden kommen in extrem großer Zahl in allen Böden vor. Sie haben einen langgestreckten Körper mit einer Länge von 1 bis 50 mm (je nach Art) und etwa 50 µm Durchmesser. Nematoden spielen eine wichtige Rolle im Stoffkreislauf, indem sie stickstoffhaltige Mineralstoffe freisetzen. Sie nutzen unterschiedliche Nahrungsquellen im Boden. In den meisten Ökosystemen kommen mehrere Arten von Nematoden vor, die die gleichen Nahrungsquellen nutzen. Einige Arten machen Jagd auf andere Nematoden. Viele Nematoden ernähren sich von Pilzen, auch von Pilzarten, die Pflanzenwurzeln umgeben. Andere Nematodenarten dringen als Larven in die Wurzelspitzen von verschiedenen Pflanzen ein. Dort ernähren sie sich vom Inhalt der Wurzelzellen und entwickeln sich zu ausgewachsenen Tieren. Befallene Pflanzen wachsen nur langsam; bei Nutzpflanzen wie Tomaten, Karotten oder Kartoffeln sind die Erträge vermindert.

Material 2

Nematoden fangende Pilze

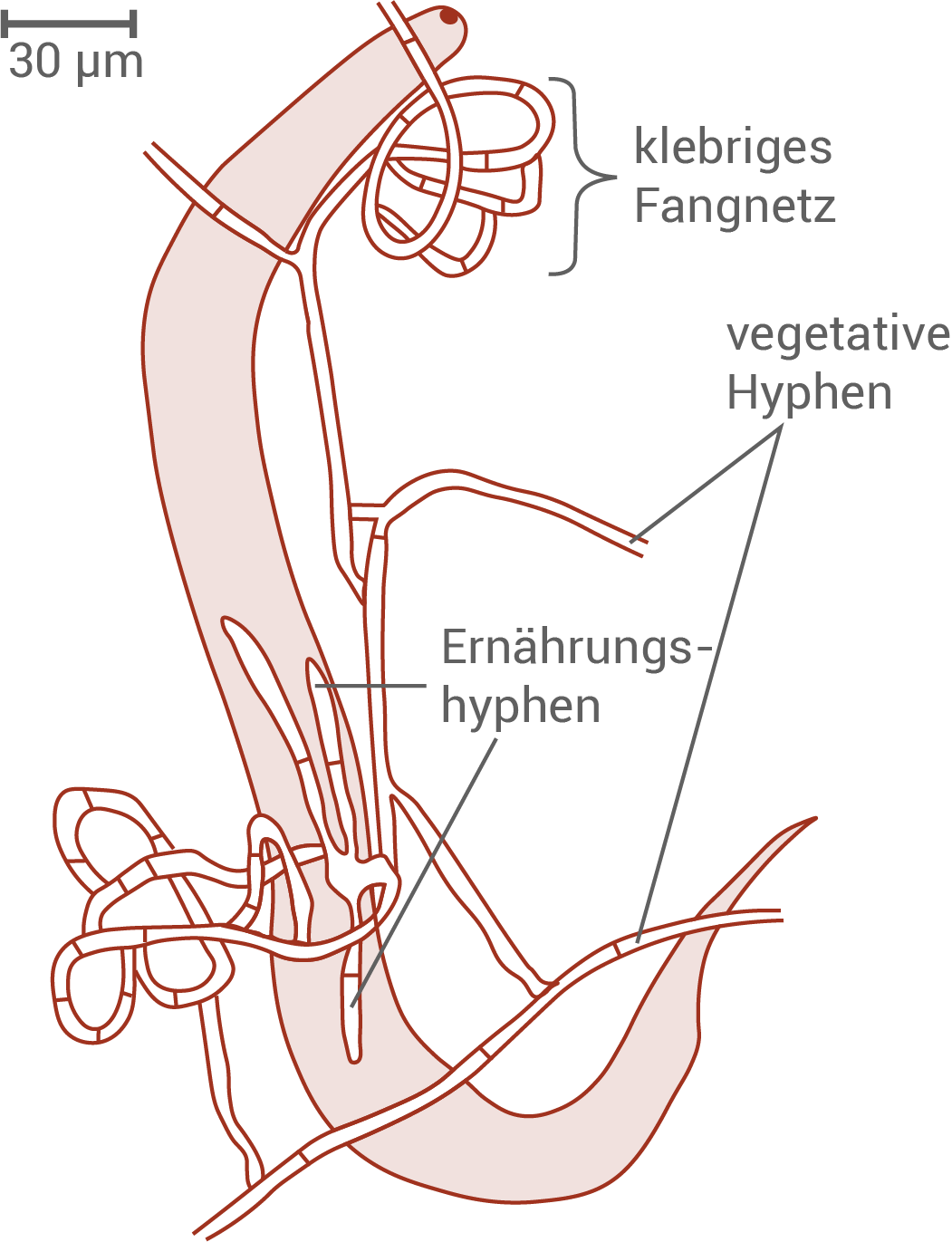

Zahlreiche Pilzarten sind in ihrer Lebensweise flexibel: Sie können sich entweder von abgestorbenem organischem Material im Boden ernähren oder sie können Fallen bilden, mit denen sie Nematoden fangen. Der Pilz Arthrobotrys oligospora bildet z. B. klebrige Fangnetze aus, indem aus den vegetativen Hyphen Seitenäste auswachsen, die sich zu Ringen schließen. Dieser Prozess dauert einige Stunden.

Wenn ein Nematode im Fangnetz hängen geblieben ist, wachsen innerhalb weniger Stunden spezielle Ernährungshyphen aus, die die Außenhaut des Wurms durchdringen und Verdauungsenzyme abgeben. Der Wurm wird getötet und seine Inhaltsstoffe werden von den Pilzhyphen aufgenommen.

Die Bildung der Fangnetze und Ernährungshyphen erfordert einen sehr hohen Aufwand an Material und Energie.

Nematode im Fangnetz von Arthrobotrys oligospora

Material 3

Experimente zur Untersuchung der Fangnetz-Bildung

Mit dem Pilz Arthrobotrys oligospora wurden verschiedene Laborexperimente durchgeführt:

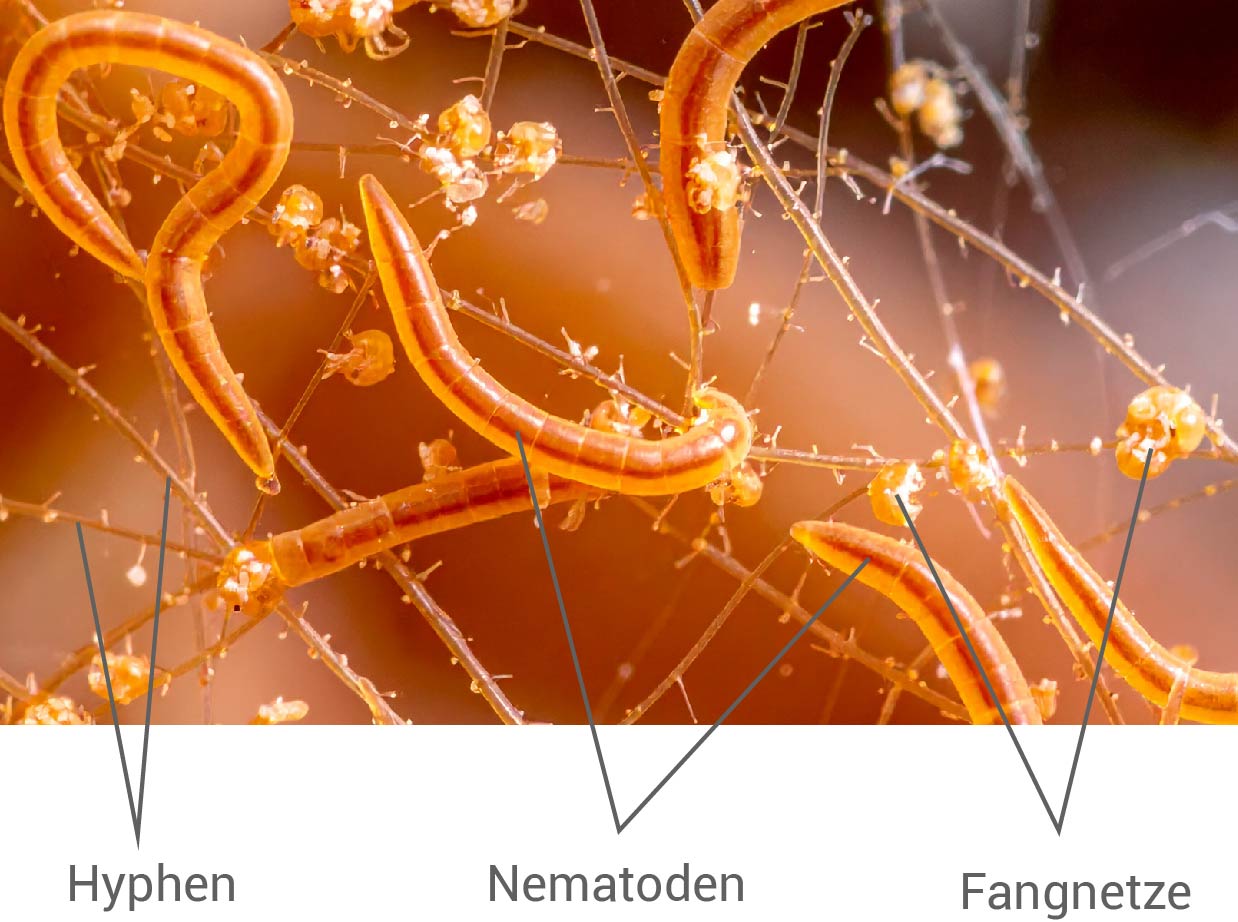

- Der Pilz wurde in Petrischalen auf einem nährstoffarmen Agar-Medium (M-Medium) ohne Nematoden kultiviert (Abbildung 3.1 A). Dieses Medium enthielt außer den Kohlenstoffverbindungen des Agars nur die Mineralstoffe und Vitamine, die für das Wachstum des Pilzes unbedingt nötig sind. Dann wurden Nematoden der Art Caenorhabditis elegans, die als ausgewachsene Tiere ca. 1 mm lang sind, hinzugesetzt. Nach 48 Stunden wurden die Kulturen unter dem Mikroskop betrachtet (Abbildung 3.1 B).

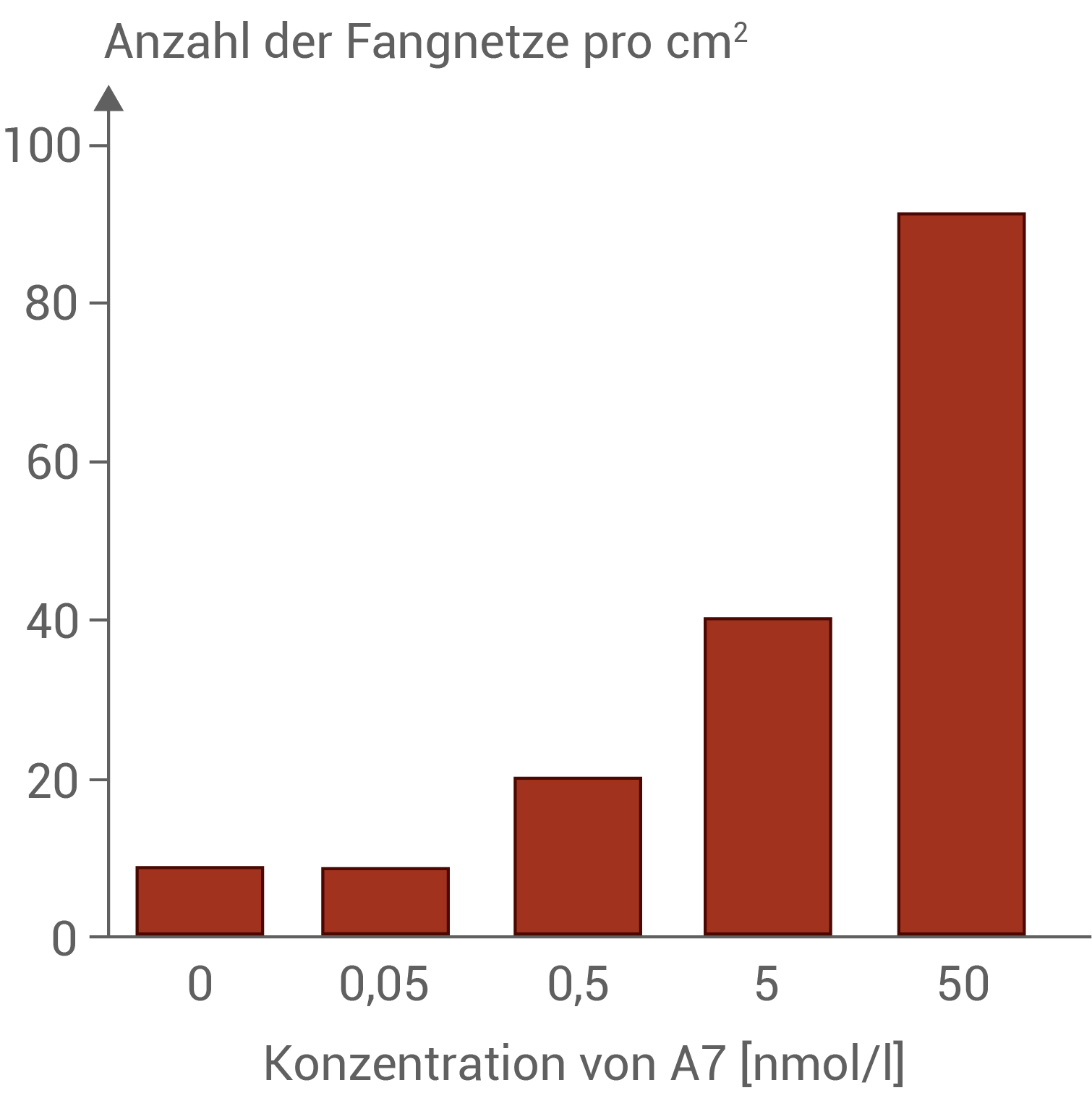

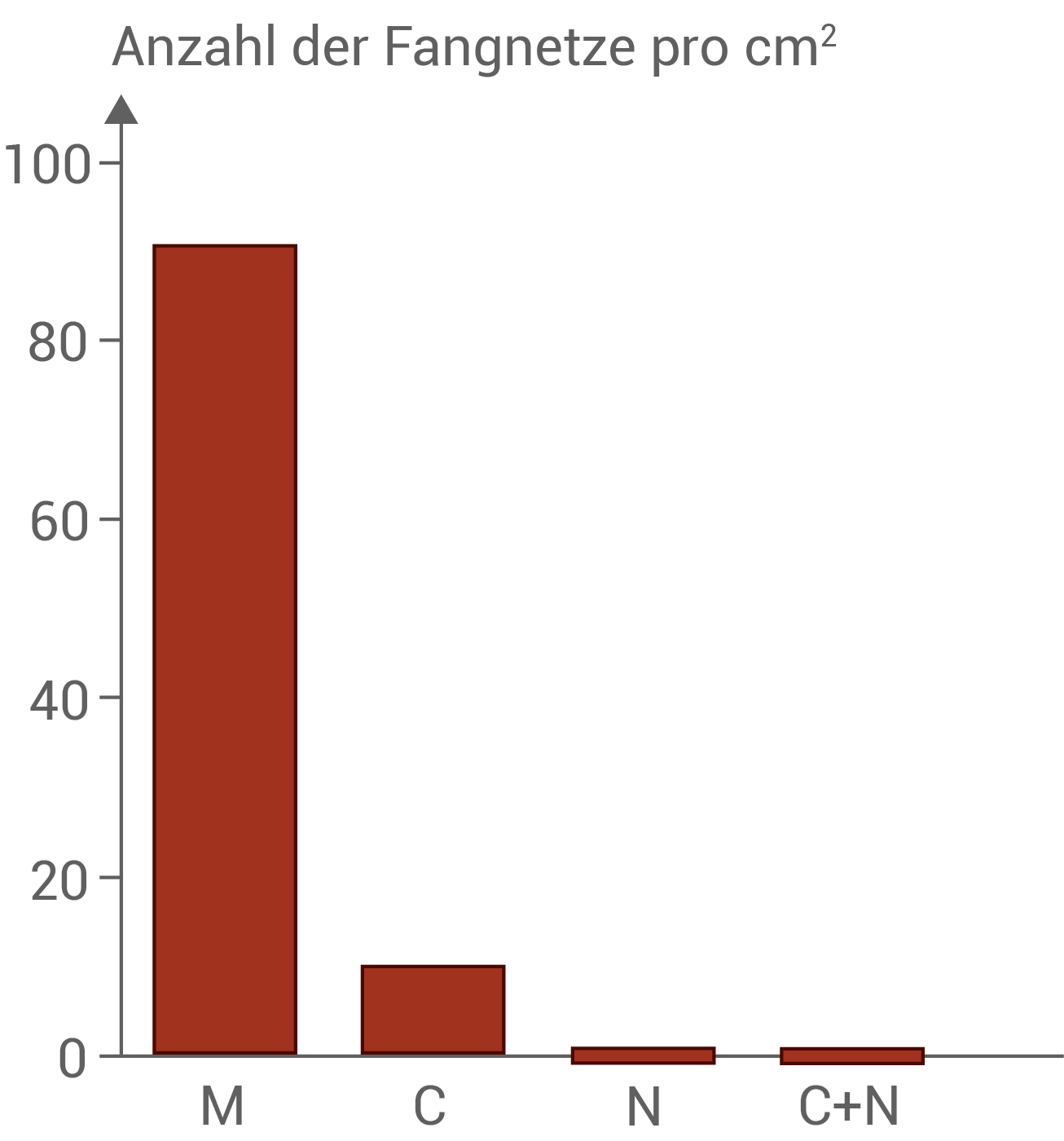

- Der Pilz wurde auf M-Medium kultiviert, dem ein bestimmtes Ascarosid (A7) in verschiedenen Konzentrationen zugesetzt wurde. Ascaroside sind eine Gruppe von Substanzen, die von zahlreichen Nematodenarten in die Umgebung abgegeben werden. Sie dienen den Nematoden als Signalmoleküle, u. a. zum Finden eines Geschlechtspartners bei der Fortpflanzung. Als Kontrolle diente M-Medium ohne Zusatz. Nach 48 Stunden wurde die Zahl der gebildeten Fangnetze pro cm2 bestimmt (Abbildung 3.2).

- Der Pilz wurde auf verschiedenen Medien kultiviert:

M: M-Medium mit 50 nmol/l A7

C: M-Medium mit 50 nmol/l A7, das zusätzlich eine Kohlenstoffverbindung (Glucose) enthielt

N: M-Medium mit 50 nmol/l A7, das zusätzlich eine Stickstoffverbindung (NH4+-Ionen) enthielt

C+N: M-Medium mit 50 nmol/l A7, das zusätzlich sowohl Kohlenstoff- als auch Stickstoffverbindungen enthielt Nach 48 Stunden wurde die Zahl der gebildeten Fangnetze pro cm2 bestimmt (Abbildung 3.3).

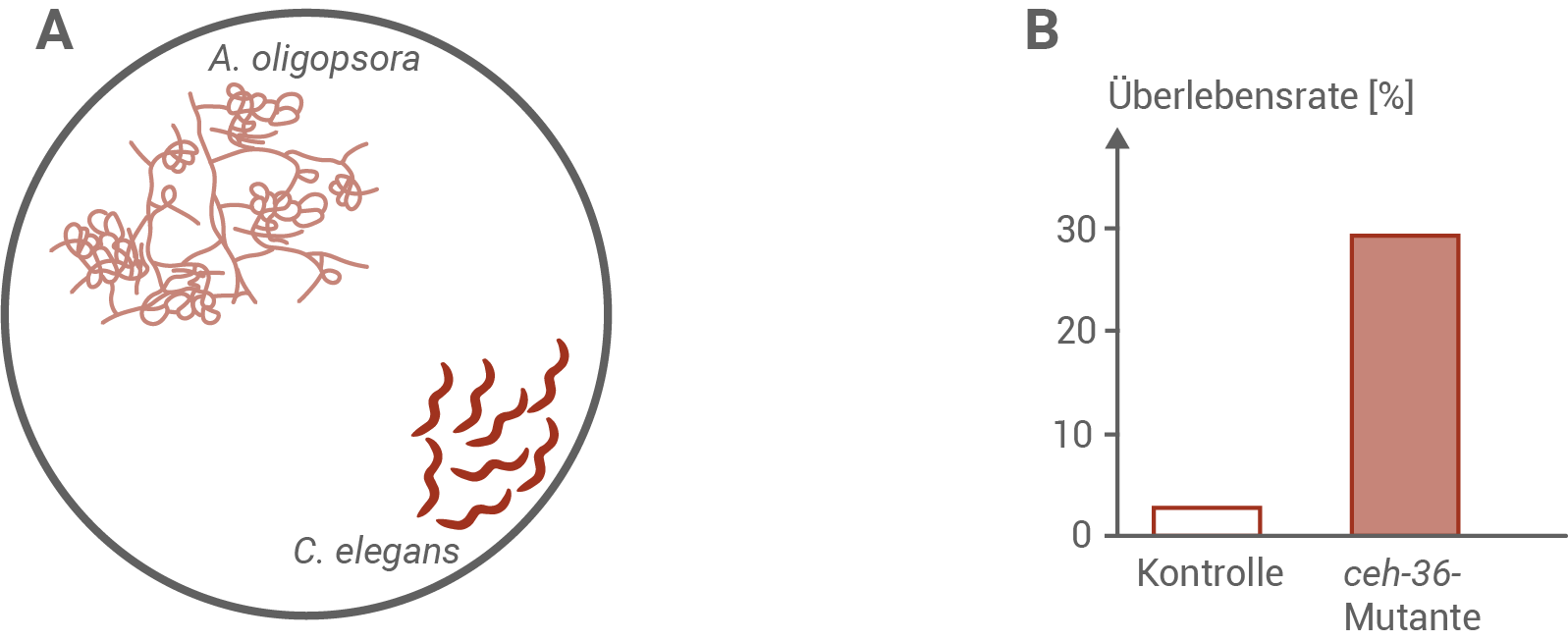

Abbildung 3.1 A: Pilz ohne Nematoden (A. oligospora)

Abbildung 3.1 B: Pilz mit Nematoden (A. oligospora + C. elegans)

Abbildung 3.2: Wirkung verschiedener Konzentrationen von A7

Abbildung 3.3: Wirkung verschiedener Zusätze zum Kulturmedium mit 50 nmol/l A7

Material 4

Material 5

Regulation der Fangnetz-Bildung bei Nematoden fangenden Pilzen

Forschende konnten in Pilzen der Art Arthrobotrys flagrans zwei Substanzen identifizieren, die die Bildung von Fangnetzen hemmen: 6-Methylsalicylsäure (6-MSA) und Arthrosporol A.

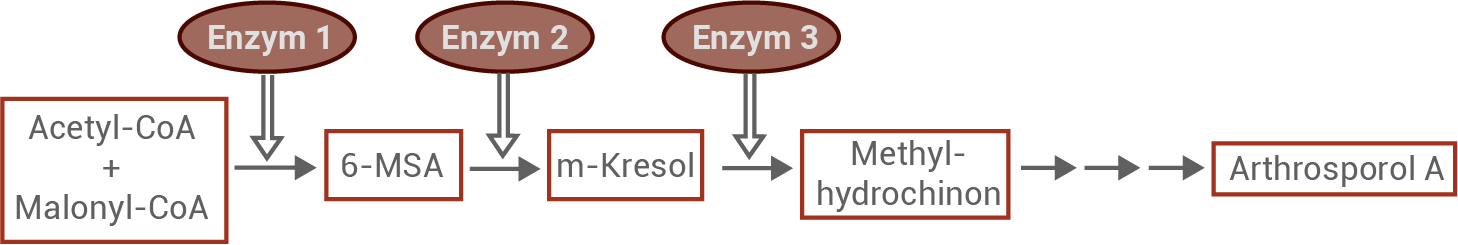

Arthrosporol A wird in den Pilzhyphen über eine Kette von enzymatisch katalysierten Reaktionen synthetisiert; 6-MSA ist ein Zwischenprodukt dieser Synthese (siehe Abbildung 5.1).

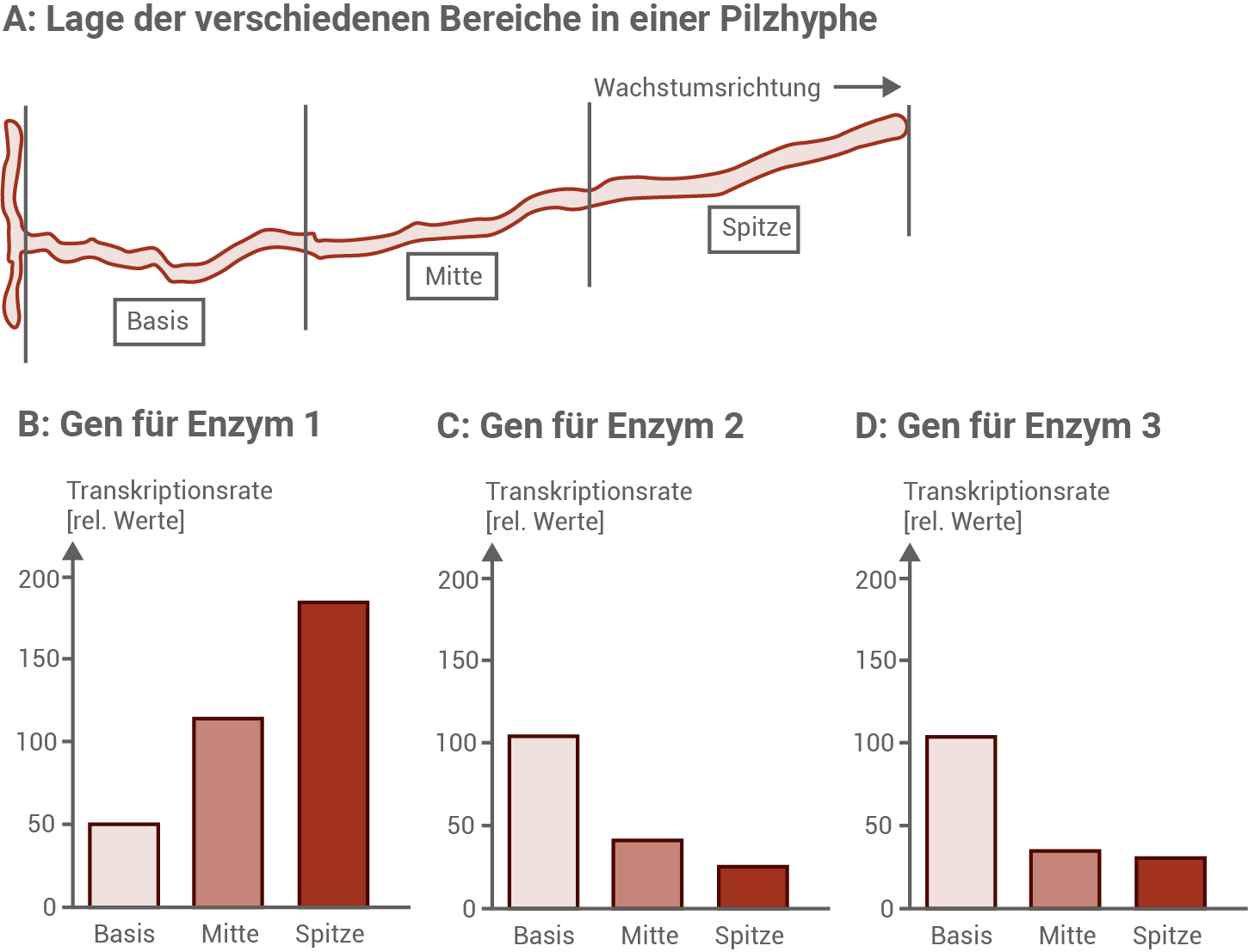

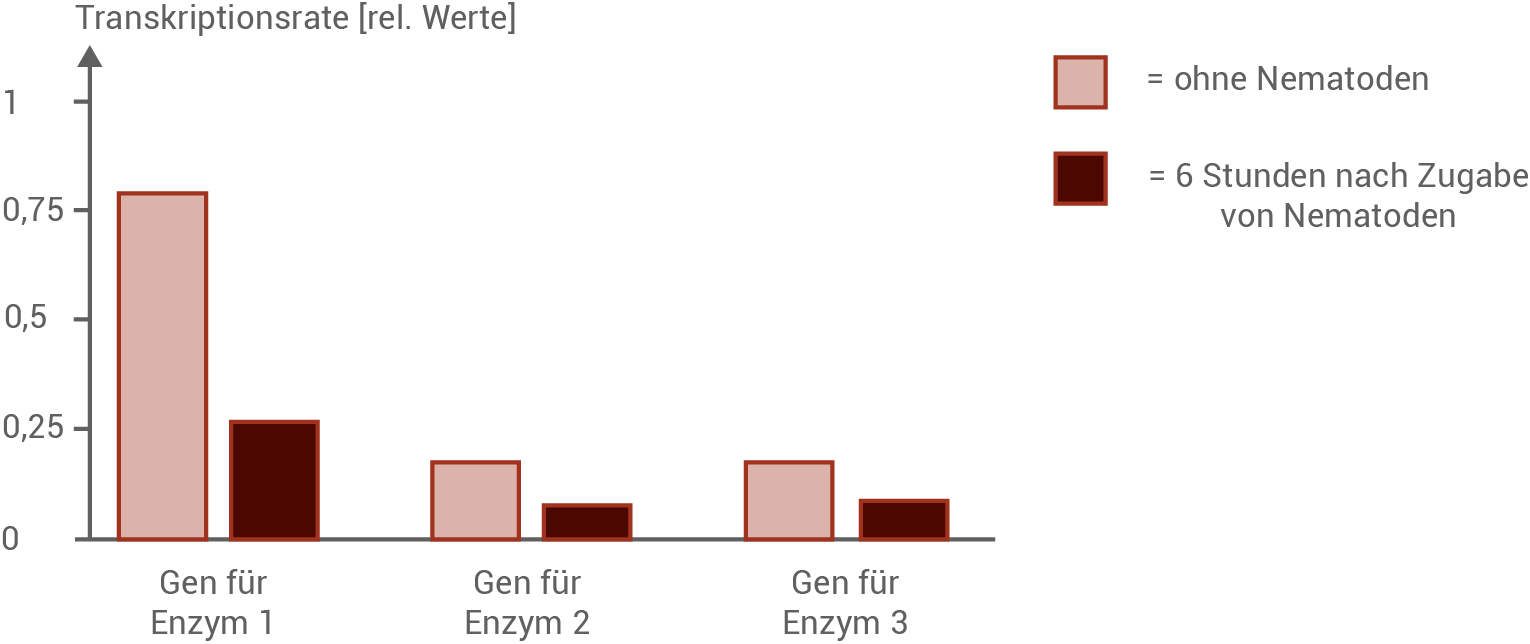

Um die Regulation der Fangnetz-Bildung aufzuklären, wurde untersucht, in welchem Ausmaß die Gene transkribiert werden, die die wesentlichen an der Arthrosporol A-Synthese beteiligten Enzyme codieren.

Abbildung 5.2 zeigt Ergebnisse in Abwesenheit von Nematoden in verschiedenen Bereichen der Pilzhyphen.

Abbildung 5.3 zeigt Ergebnisse in den gesamten Pilzhyphen ohne Nematoden sowie 6 Stunden nach der Zugabe von Nematoden (Caenorhabditis elegans).

Abbildung 5.1: Biosynthese von Arthrosporol A

Abbildung 5.2: Genaktivität in verschiedenen Bereichen der Pilzhyphen in Abwesenheit von Nematoden

Abbildung 5.3: Durchschnittliche Genaktivität in den Pilzhyphen ohne und mit Nematoden

Material 6

Wahrnehmung von chemischen Reizen bei Nematoden

Experimente zeigten, dass der Pilz Arthrobotrys flagrans zahlreiche Substanzen, u. a. 6-MSA, in die Umgebung abgibt, die von den Nematoden wahrgenommen werden können. Die Nematoden bewegen sich daraufhin aktiv auf den Pilz zu.

Bei dem Nematoden Caenorhabditis elegans sind spezielle Neurone am Kopf, die AWC-Neurone, maßgeblich an der Wahrnehmung von anziehend wirkenden Geruchsstoffen wie 6-MSA beteiligt. Diese Rezeptorzellen reagieren insbesondere dann, wenn die Konzentration eines Geruchsstoffs abnimmt, und bewirken, dass die Nematoden daraufhin ihre Bewegungsrichtung ändern. Auf diese Weise bewegen sich die Nematoden zur Quelle des Geruchsstoffs hin.

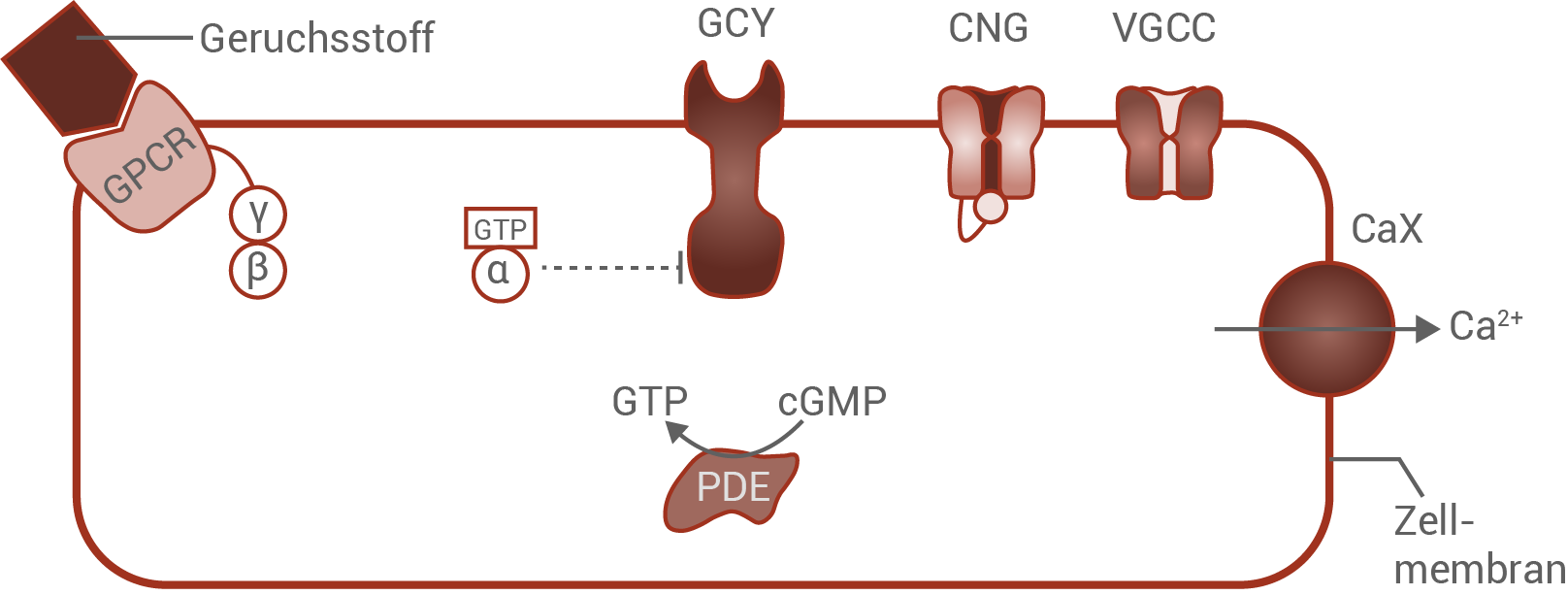

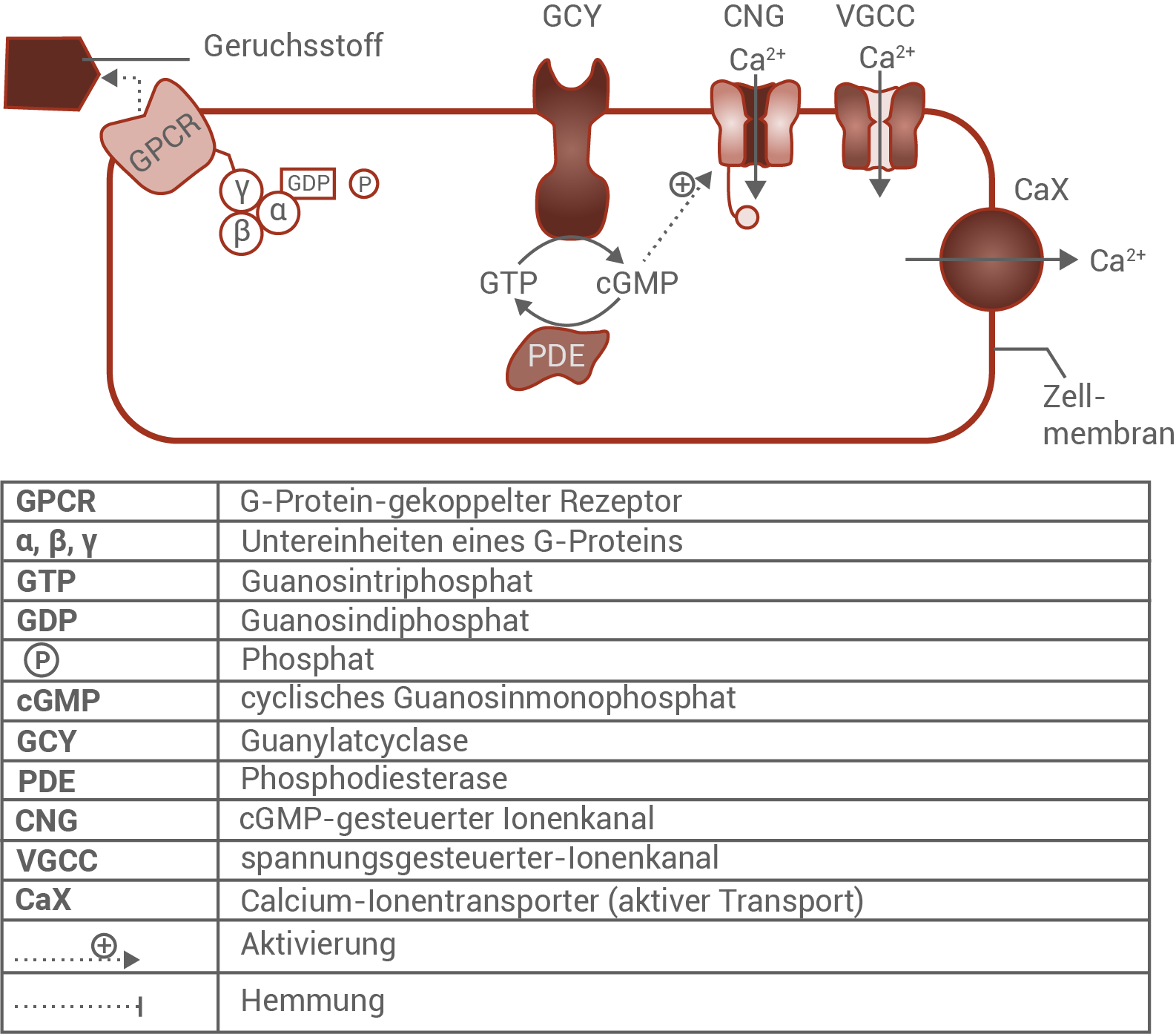

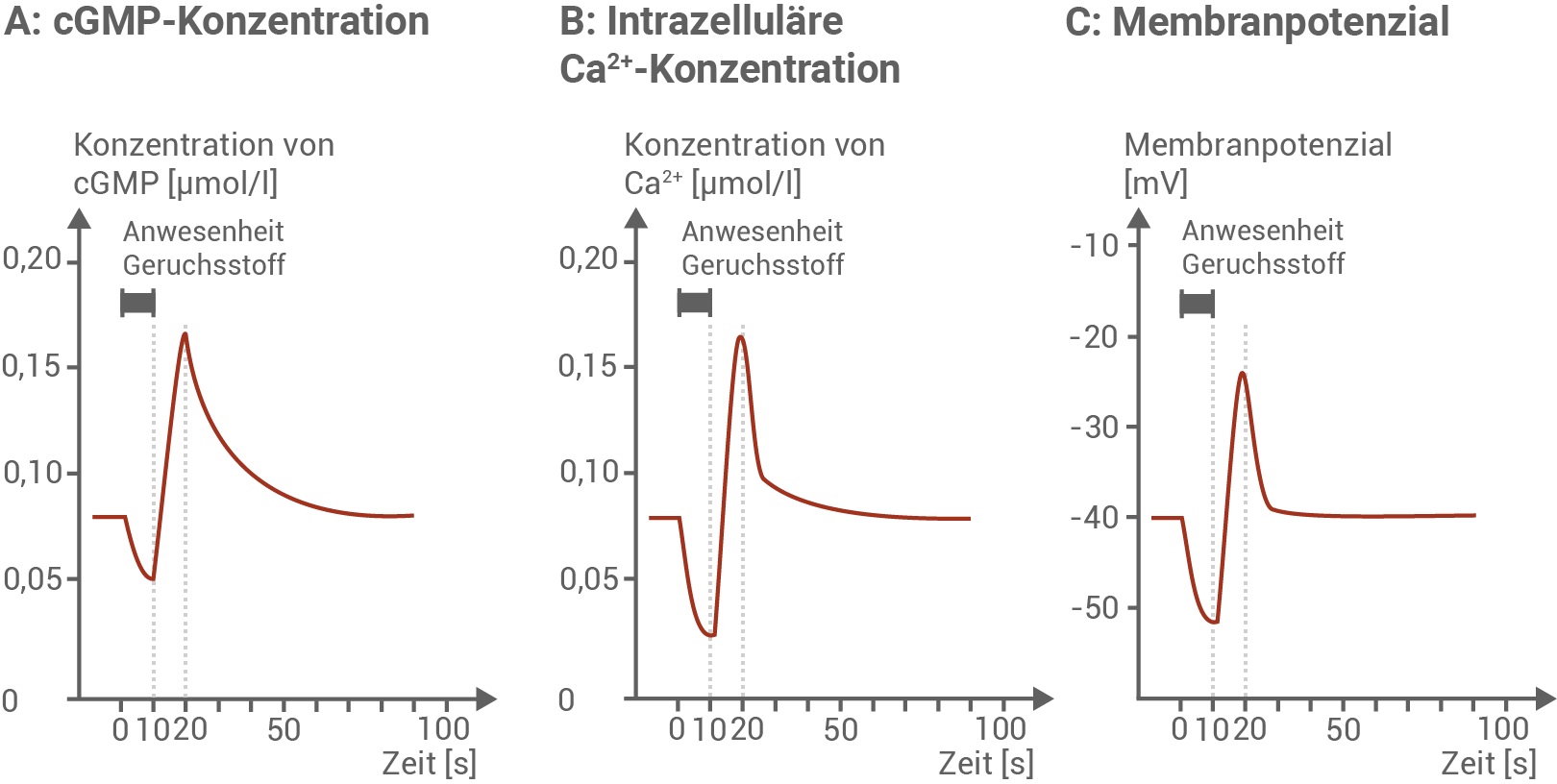

Die Vorgänge in den AWC-Neuronen konnten durch die Auswertung zahlreicher experimenteller Daten aufgeklärt werden (siehe Abbildungen 6.1 und 6.2). Auf dieser Basis wurde ein mathematisches Modell entwickelt, mit dem simuliert werden kann, wie sich die Anwesenheit eines Geruchsstoffs und seine anschließende Entfernung nach 10 Sekunden auf die Konzentrationen von cGMP und CalciumIonen in den AWC-Neuronen sowie auf das Membranpotenzial auswirken (Abbildung 6.3).

Außerdem wurde experimentell die Folge von Mutationen in Genen getestet, die für die Funktion der AWC-Neurone entscheidend sind (Abbildung 6.4).

Abbildung 6.1: Vorgänge in AWC-Neuronen bei Anwesenheit eines Geruchsstoffs

Abbildung 6.2: Vorgänge in AWC-Neuronen bei Entfernung eines Geruchsstoffs

Abbildung 6.3: Ergebnisse der Modellierung

Abbildung 6.4: Überlebensrate von ceh-36-Mutanten

Nematoden können sich aktiv in Richtung auf Nematoden fangende Pilze bewegen. Im dargestellten Experiment ließ man auf Petrischalen mit Agar-Medium nur auf einer Hälfte Pilze (Arthrobotrys oligospora) wachsen und löste bei ihnen künstlich die Bildung von Fangnetzen aus. Anschließend wurden auf die andere Hälfte jeder Petrischale Nematoden (Caenorhabitis elegans) gesetzt, bei denen das Gen ceh-36 mutiert war (Abbildung A). Dieses Gen codiert einen Transkriptionsfaktor (ceh-36), der an der Expression des Gens für den CNG-Ionenkanal in AWC-Neuronen beteiligt ist. Als Kontrolle wurde in einer zweiten Petrischale dasselbe Experiment mit Nematoden ohne Mutation durchgeführt.

Am nächsten Tag wurde der Anteil noch lebender Nematoden in beiden Petrischalen bestimmt (Abbildung B).

Material 7

Lernfähigkeit von Nematoden

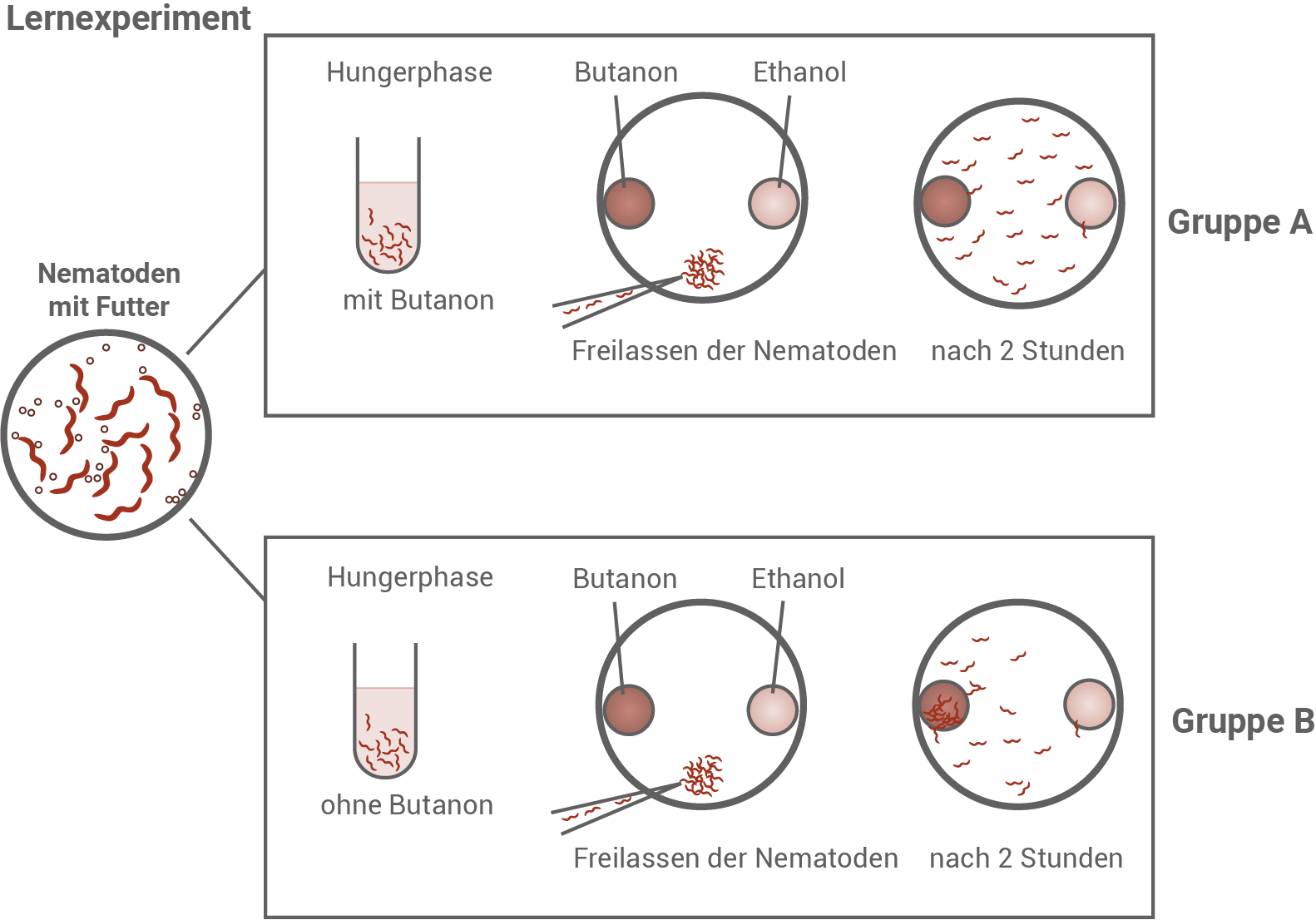

Nematoden (Caenorhabitis elegans) ohne Lernerfahrungen werden von dem Geruchsstoff Butanon, gelöst in Ethanol, angelockt. Das Lösungsmittel Ethanol hat keine Wirkung auf die Nematoden.

In einem Lernexperiment (siehe Abbildung) ließ man die Nematoden für 90 Minuten hungern. Während der Hungerphase befand sich eine Gruppe (A) in einer wässrigen Lösung, die zusätzlich Butanon, gelöst in Ethanol, enthielt. Die andere Gruppe (B) befand sich in einer wässrigen Lösung ohne Geruchsstoffe.

Um das Verhalten nach der Lernphase zu testen, wurden die Nematoden auf Petrischalen mit Agar-Medium gesetzt. Auf einer Seite des Agar-Mediums befand sich ein Tropfen Butanon, auf der anderen Seite ein Tropfen Ethanol. Das Verhalten der Tiere wurde über zwei Stunden beobachtet. Die Abbildung zeigt das Ergebnis.

Material 8

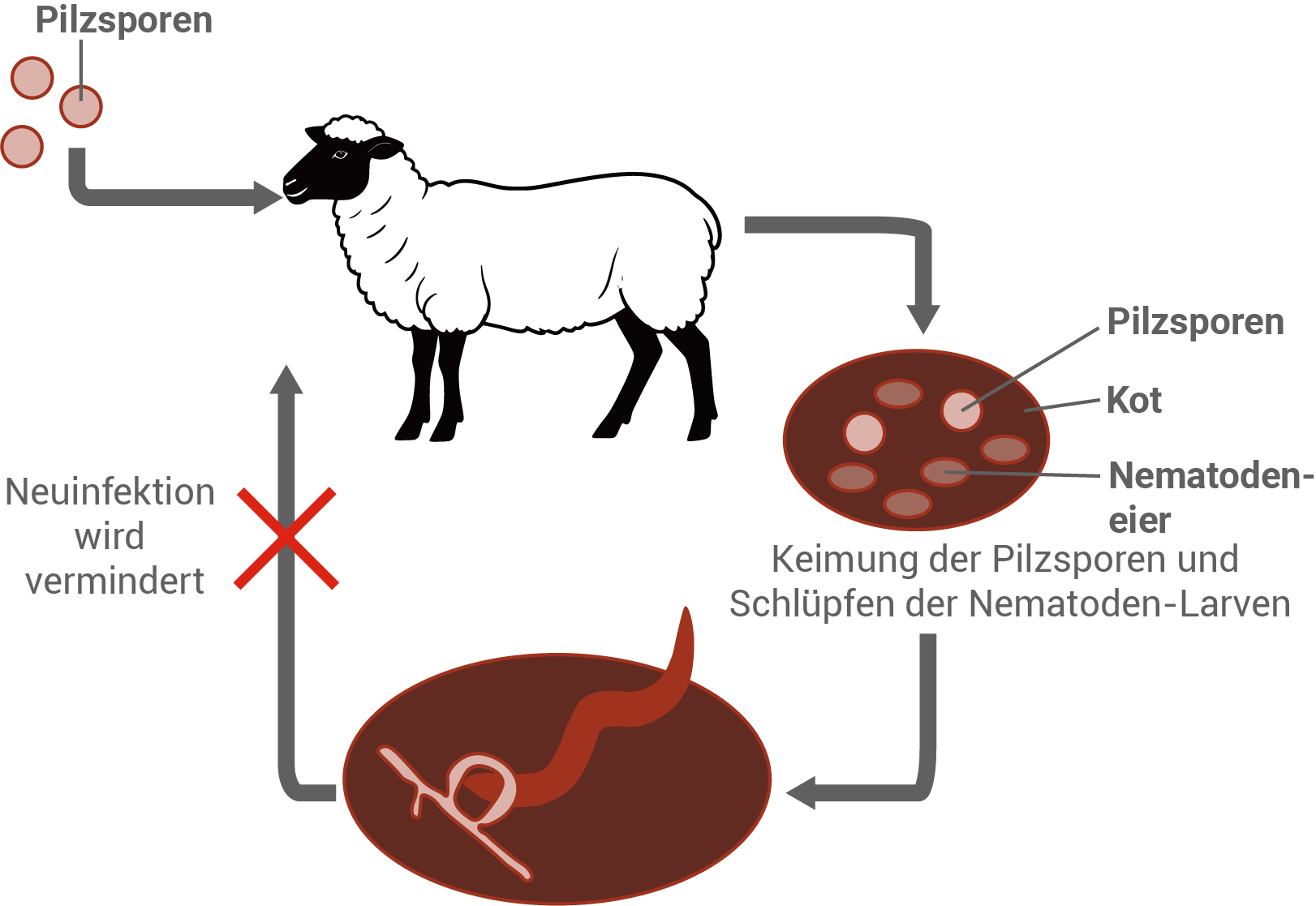

Nematoden fangende Pilze zur Bekämpfung von Parasiten bei Nutztieren

Im Magen-Darm-Trakt von zahlreichen Tierarten leben Nematoden als Parasiten. In der Regel sind die Tiere von verschiedenen Nematoden-Arten gleichzeitig befallen, z. B. kommen bei Schafen häufig fünf und mehr verschiedene Gattungen vor. Die bis zu 30 mm langen Würmer entziehen den Schafen Nährstoffe oder ernähren sich vom Blut der Tiere. Symptome sind Durchfall, Abmagerung, struppiges Fell und Rückgang der Milchproduktion. Nematoden führen daher zu großen wirtschaftlichen Schäden für die landwirtschaftlichen Betriebe. Problematisch ist, dass die befallenen Tiere die Eier der Parasiten mit dem Kot ausscheiden, wo dann die Larven schlüpfen. Die Schafe infizieren sich auf der Weide immer wieder neu, indem sie beim Grasen die Wurmlarven aufnehmen. Die Larven entwickeln sich erst im Verdauungstrakt der Schafe zu ausgewachsenen Tieren.

Es gibt Medikamente gegen den Wurmbefall. Allerdings entstehen bei den Nematoden sehr schnell Resistenzen gegen die Wirkstoffe. Daher entwickelten Forschende eine Idee für eine alternative Bekämpfungsmethode (siehe Abbildung). Verwendet werden soll der Nematoden fangende Pilz Arthrobotrys oligospora. Nachgewiesen ist, dass die Sporen von A. oligospora den Schafen nicht schaden und ihre Keimfähigkeit behalten, nachdem sie den Verdauungstrakt der Schafe passiert haben.

Allerdings müssen noch zahlreiche weitere Forschungsfragen untersucht werden, bevor die Methode erfolgreich eingesetzt werden kann.

Idee für die Entwicklung einer alternativen Methode zur Parasitenbekämpfung

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Definitionen der Begriffe:

- Biozönose: An ein Biotop angepasste Gemeinschaft von Organismen verschiedener Arten

- Konkurrenz: Wechselseitige negative Beeinflussung von Organismen, die dieselben begrenzten Ressourcen nutzen. Da diese Ressourcen nicht unbegrenzt verfügbar sind, wirkt sich die Nutzung durch das eine Lebewesen nachteilig auf das andere aus – unabhängig davon, ob es sich um Angehörige derselben oder verschiedener Arten handelt.

- Räuber-Beute-Beziehung: Interspezifische Wechselbeziehung, bei der ein Organismus einen anderen Organismus tötet, um sich selbst mit Energie und Nährstoffen zu versorgen. Diese Form der Beziehung wirkt sich für den Fressfeind positiv, und für die Beute negativ aus.

- Symbiose: Bei dieser Form der Wechselbeziehung haben zwei artverschiedene Partner einen Vorteil aus der Beziehung.

- Parasitismus: In diesem Fall hat ein Partner einen Vorteil aus der Beziehung, während der andere geschädigt wird, aber nicht stirbt.

Zuodnung:

KonkurrenzVergleicht man Abbildung 3.1 A und 3.1 B so wird deutlich, dass bei Zugabe von Nematoden zu der Pilzkultur die Bildung von Fangnetzen induziert wird.

Die Bildung der Fangnetze wird dabei durch ein von den Nematoden abgegebenes Ascarosid (A7) ausgelöst. Dabei spielt die Konzentration von A7 eine wichtige Rolle, denn erst ab einer Konzentration von mehr als 0,05 nmol/l steigt die Bildung von Fangnetzen im Vergleich zur Kontrolle ohne A7 (Abbildung 3.2).

Die Zugabe von Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen zu dem ursprünglich nährstoffarmen Agar-Medium wirkt sich hemmend auf die Ausbildung der Fangnetze aus, oder unterdrückt sie vollständig. Besonders stark ist dieser Effekt bei der Zugabe von Stickstoffverbindungen zu beobachten. Offenbar stören die zusätzlichen Nährstoffe, vor allem der Stickstoff, die für die Fangnetzbildung notwendigen physiologischen Bedingungen, sodass der Pilz unter diesen veränderten Umweltbedingungen nicht mehr zur Ausbildung der typischen Fangstrukturen angeregt wird.

Kosten-Nutzen-Relation des Pilzes:Der Pilz Arthrobotrys oligospora bezieht seine Energie in der Regel aus Kohlenstoffverbindungen wie Glucose, sowie Mineralstoffen im Boden oder dem Medium auf dem er wächst. In Mangelzeiten, in denen Mineralstoffe nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, ist er außerdem in der Lage, Nematoden als Nahrungsquelle zu nutzen. Dafür müssen Fangnetze ausgebildet werden. Dieser Prozess wird ausgelöst, wenn zum einen ein Nährstoffmangel herrscht, und zum anderen Nematoden in der Umgebung sind, die den Signalstoff A7 abgeben.

Der Pilz investiert den hohen Aufwand an Material und Energie für die Bildung von Fangnetzen nur dann, wenn eine bestimmte Mindestanzahl an Nematoden vorhanden ist, deren erfolgreicher Fang ihm einen nennenswerten Nährstoffgewinn einbringt. Wird der Pilz jedoch bereits durch das umgebende Medium ausreichend mit Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen versorgt, entfällt dieser Anreiz, da der zusätzliche Nutzen durch das Einfangen von Nematoden zu gering ist, um den Aufwand zu rechtfertigen.

Vor dem Gen befindet sich ein Promotor, der eine Bindestelle für Transkriptionsfaktoren enthält. Zunächst bindet der Transkriptionsfaktoren TFIID. Danach können sich die Faktoren B und F anlagern. Jetzt kann die RNA-Polymerase an den Promotor andocken. Im Anschluss binden noch die Transkriptionsfaktoren E und H, und die Transkription des Gens kann beginnen. Das Gen wird nur dann exprimiert, wenn dieser Prozess abläuft. Über die Bindung der einzelen Faktoren kann die Expression des Gens reguliert werden.

Versuchsergebnisse in Abbildung 5.2 und 5.3

- Abbildung 5.2: Sind keine Nematoden vorhanden, so ist die Transkriptionsrate für Enzym 1 an der Spitze hoch, und nimmt zur Basis hin ab. Für die Enzyme 2 und 3 ist die Transkriptionsrate an der Basis hoch, und nimmt in Richtung Spitze ab.

- Abbildung 5.3: Allgemein kann gesagt werden, dass die Genaktivität bei allen Enzymen ohne Nematoden höher ist, als mit Nematoden. Sechs Stunden nach der Zugabe von Nematoden nimmt die Transkriptionsrate der Enzyme 1, 2 und 3 deutlich ab.

Deutung der Ergebnisse:

In Abwesenheit von Nematoden steigt die Bildung von 6-MSA durch Enzym 1 entlang der Hyphenachse von der Basis zur Spitze an, während dessen Weiterverarbeitung durch die Enzyme 2 und 3 in umgekehrter Richtung – also von der Basis zur Spitze – abnimmt. Dadurch reichert sich 6-MSA vor allem im mittleren und oberen Bereich der Hyphen an. An der Basis erfolgt hingegen die vollständige Umsetzung von 6-MSA zum Endprodukt des Arthrosporol-Synthesewegs. Insgesamt führt dies dazu, dass bei fehlenden Nematoden die Bildung von Fangnetzen entlang der gesamten Hyphe durch die hemmende Wirkung von 6-MSA und Arthrosporol unterdrückt wird. Erst die Präsenz von Nematoden bzw. von Ascarosid-Signalmolekülen hebt diese Hemmung auf, indem die Proteinbiosynthese aller drei beteiligten Enzyme reduziert wird. In der Folge sinkt die Produktion der hemmenden Substanzen 6-MSA und Arthrosporol deutlich.Beschreibung der Abbildung 6.1:

Der Geruchsstoff bindet an den in der Zellmembran lokalisierten GPCR-Rezeptor. Im Zellinneren ist dieser Rezeptor mit einem Trimeren Protein gekoppelt, wobei nur noch die β- und γ-Einheit am Rezeptor verbleiben. Die α-Untereinheit hemmt unter GTP-Einwirkung die Guanylatcyclase GCY. Die Phosphodiesterase PDE katalysiert die Umwandlung von cGMP in GTP. Die Ionenkanäle CNG und VGCC sind geschlossen, und Ca2+-Ionen werden durch CaX aktiv aus der Zelle heraus transportiert.Kurvenverläufe in Abbildung 6.3:

In den ersten zehn Sekunden nach dem Entfernen des Geruchsstoffs nimmt die cGMP-Konzentration zu, da sich die α-Untereinheit des G-Proteins wieder mit den β- und γ-Untereinheiten verbindet (wobei das gebundene GTP zu GDP und Pi hydrolysiert wird). Dadurch entfällt die hemmende Wirkung der α-Untereinheit auf GCY, sodass die Umwandlung von GTP zu cGMP katalysiert werden kann. Das gebildete cGMP führt zur Öffnung des Ionenkanals CNG, wodurch Ca2+-Ionen in die Zelle einströmen und die intrazelluläre Ca2+-Konzentration ansteigt. Der Einstrom dieser positiv geladenen Ionen reduziert die negative Ladung des Membranpotenzials, was zur Öffnung des spannungsgesteuerten Ionenkanals VGCC führt. In der Folge gelangen weitere Ca2+-Ionen in die Zelle, was die Erhöhung der Ca2+-Konzentration weiter verstärkt und die Depolarisation intensiviert.Versuchsergebnis in Abbildung 6.4:

Nur ein sehr geringer Teil der Nematoden ohne Mutation überlebt, da sie von pilzlichen Lockstoffen angezogen werden. Sobald sie den Pilz erreichen, geraten sie in dessen Fangnetze und werden dort getötet. Nematoden mit einer Mutation hingegen weisen eine deutlich höhere Überlebensrate auf. Bei ihnen führt ein Defekt im Transkriptionsfaktor ceh-36 dazu, dass die AWC-Neuronen keine oder nur wenige CNG-Ionenkanäle ausbilden. Diese Ionenkanäle sind entscheidend für die Reaktion auf anziehende Geruchsstoffe, da ihre Öffnung zur Depolarisation der AWC-Neuronen beim Verschwinden des Duftstoffs führt. Mutierte Nematoden reagieren daher vermutlich weniger stark auf die Lockstoffe der Pilze und gelangen folglich seltener in deren Fangnetze.Klassische Konditionierung:

Das Prinzip der klassischen Konditionierung beschreibt eine Form des Lernens, bei der ein ursprünglich neutraler Reiz durch wiederholte zeitliche Kopplung mit einem bedeutungsvollen Reiz eine neue Bedeutung erlangt und schließlich eine spezifische Reaktion auslöst.Ergebnis des Lernexperiments:

- Gruppe A: Die Tiere verknüpfen in der Lernphase den normalerweise anziehend wirkenden Reiz Butanon mit Hunger. Aufgrund dieses Lernvorgangs bevorzugen die Würmer Butanon nicht gegenüber dem Lösungsmittel Ethanol.

- Gruppe B: Durch die Hungerphase ohne Geruchsstoff ändert sich das ursprüngliche Verhalten der Tiere nicht, weil der Nahrungsmangel nicht mit dem Reiz Butanon verknüpft wurde. Die meisten Würmer bewegen sich deshalb auf den anziehenden Geruchsstoff Butanon zu.

Forschungsfragen:

- Wie wirkt sich die Anzahl der Nematoden im Boden auf das Wachstum der Pflanzen aus, die mit Nematoden-fangenden Pilzen in einer Symbiose stehen?

Der Pilz gibt Mineralstoffe an die Wurzeln von Pflanzen weiter, von denen er im Gegenzug Glucose erhält. Eine erhöhte Nematodenzahl im Boden könnte die Abgabe an Mineralstoffen an die Pflanze steigern, und somit deren Wachstum fördern. - Fangen die verwendeten Pilze auch Nematodenlarven?

Die Substanzen, die bei den Pilzen die Fallenbildung auslösen, dienen den Nematoden als Signalmoleküle bei der Fortpflanzung (M3) und werden möglicherweise im Larvenstadium von den Tieren noch nicht gebildet. - Fangen die verwendeten Pilze auch die jeweiligen Nematoden-Arten, die Schafe befallen?

Die bisherigen Experimente (M3) zeigen nur, dass Nematoden der Art C. elegans gefangen wurden. Die Schafe werden jedoch von verschiedenen Arten parasitiert (M8). - Wie beeinflussen die in den Boden ausgelassenen Pilze das Ökosystem im Boden?

Sie könnten nützliche Nematoden schädigen oder andere Pilze verdrängen oder Futterpflanzen der Schafe parasitieren etc. (M1). - Bilden die Pilze auf dem Kot der Schafe genügend Fallen?

Auf nährstoffreichem Substrat ist die Fallenbildung auch bei Anwesenheit von Nematoden gehemmt (M3).