Teil B – Genetik, Ökologie, Evolution

Wähle eine der nachstehenden Aufgaben aus und bearbeite diese.

Bei Kindern tritt das sehr seltene Hutchinson-Gilford-Syndrom (auch Progerie Typ I genannt) auf. Die von dieser Erkrankung betroffenen Kinder werden ohne Auffälligkeiten geboren und entwickeln erste Symptome im Alter von sechs bis zwölf Monaten. Die Kinder verlieren ihre Haare. Die Haut ist trocken, dünn und rau. Weitere typische Symptome für Progerie Typ I sind eine sehr helle Stimme und ein kleines Gesicht mit schnabelartig vorspringender Nase. Durch fehlendes Unterhautfettgewebe wirken betroffene Kinder eher "knochig" und dünn. Typische Alterserkrankungen wie Knochenschwund treten auf. Die Betroffenen neigen daher leicht zu Knochenbrüchen. Ihre Lebenserwartung liegt bei 14 Jahren.

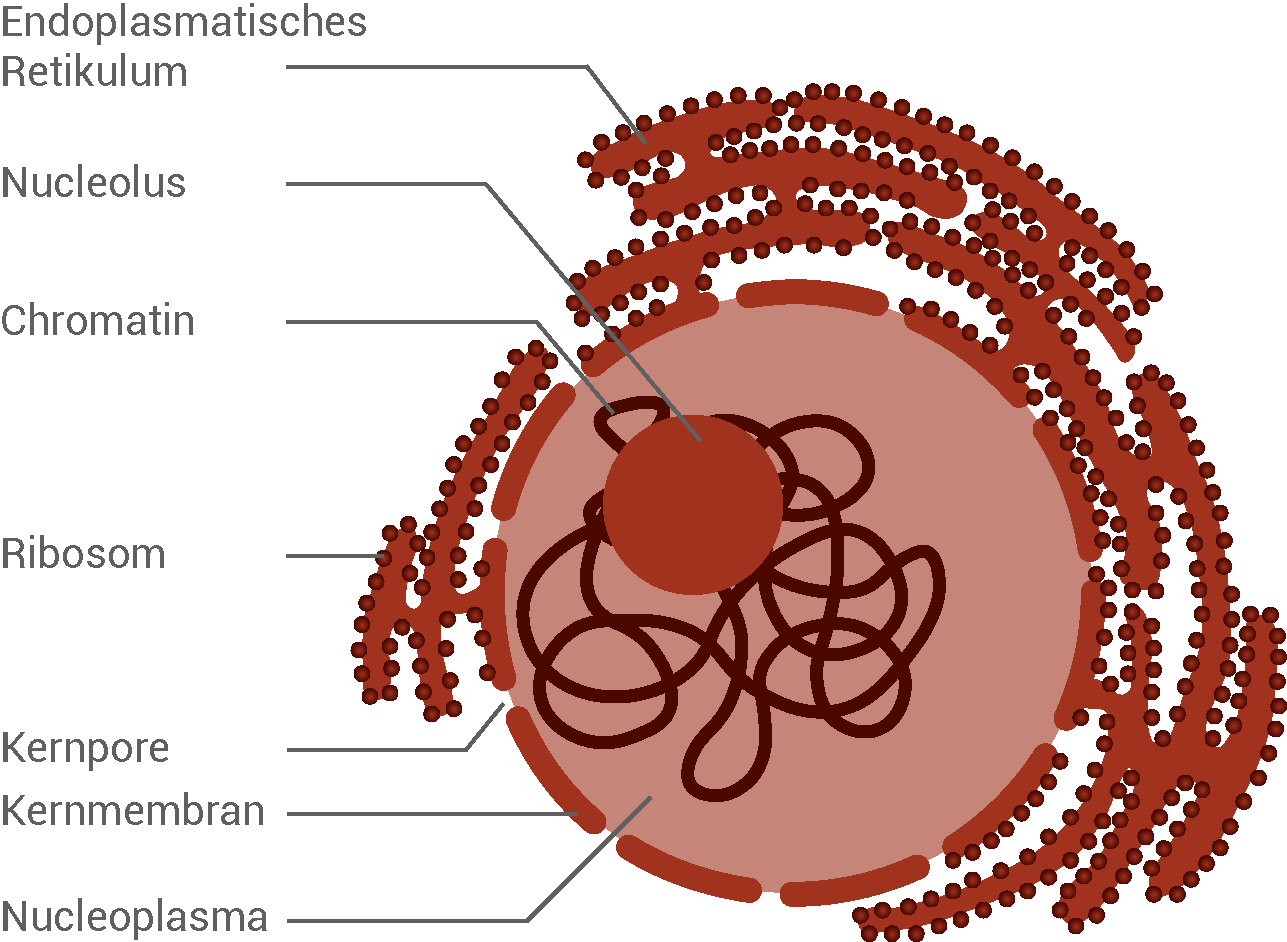

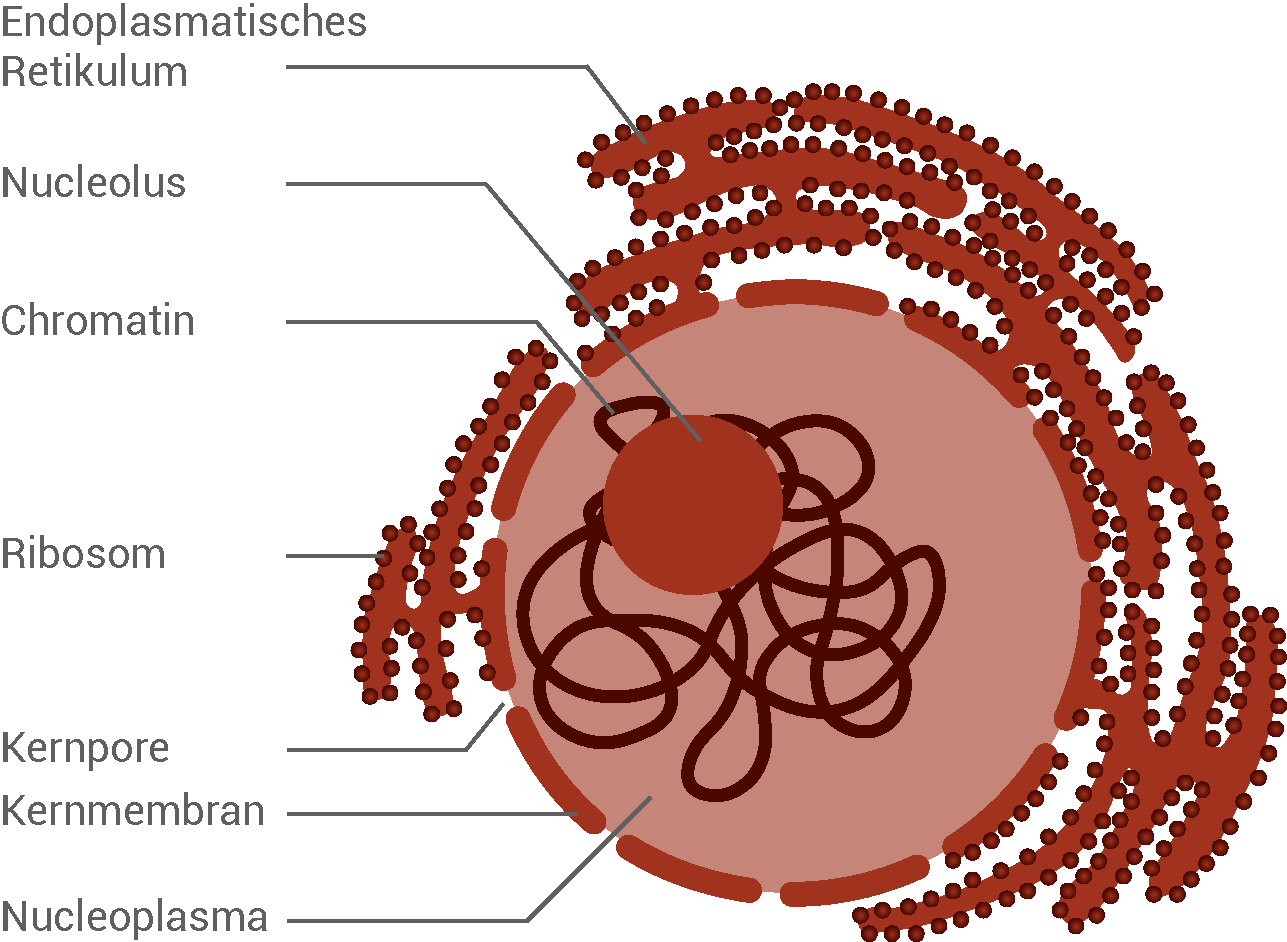

Ursache ist eine Punktmutation eines Gens des Chromosoms 1, welche in der Regel spontan und dominant auftritt. Das Gen ist verantwortlich für die Bildung des Strukturproteins Lamin A, das ein wichtiger Bestandteil der inneren Zellkernmembran ist. Bei Progerie Typ I ist das Lamin A verkürzt. Dies schwächt die Kernhülle und führt zu Verformungen des Zellkerns. Außerdem kommt es zu Fehlern bei der Zellteilung.

Beim Werner-Syndrom (auch Progerie Typ II genannt) entwickeln sich Betroffene bis zur Pubertät normal. Das Vollbild der Erkrankung manifestiert sich meistens ab dem 30. Lebensjahr. Auch bei Progerie Typ II ist die Ursache eine Genmutation. Die Substitution von Thymin durch Cytosin im Basenpaar 1336 führt zu einem Stop-Codon in der Mitte des Gens. Das Gen codiert eine DNA-Helicase, welche an der Reparatur von Schäden im Erbgut beteiligt ist.

Die Diagnostik des Werner-Syndroms kann mit Hilfe der DNA-Sequenzierung des entsprechenden Gens erfolgen. Die DNA-Sequenzierung bestimmter Gene nutzt man auch zur Analyse verwandtschaftlicher Beziehungen zwischen Organismenarten.

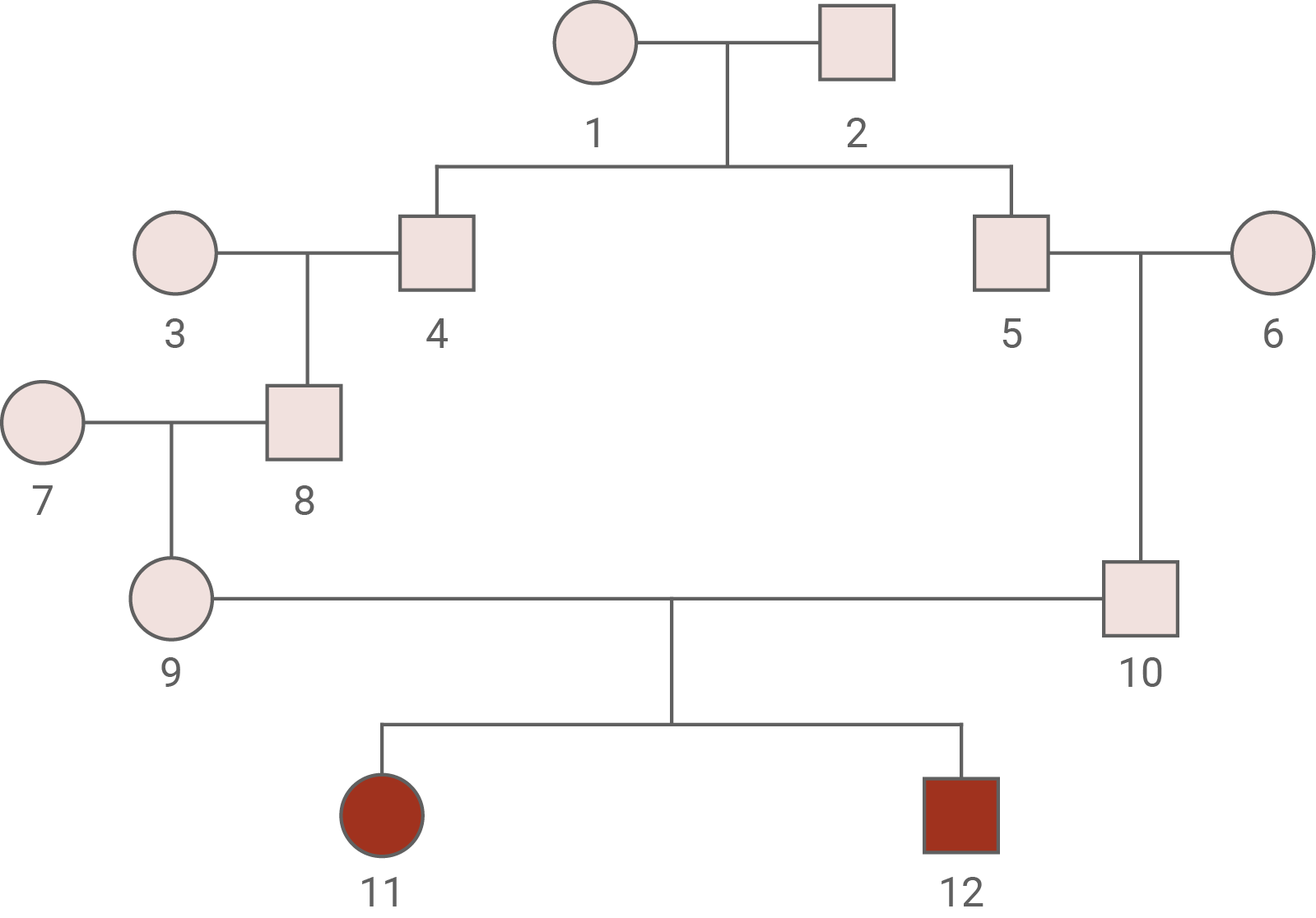

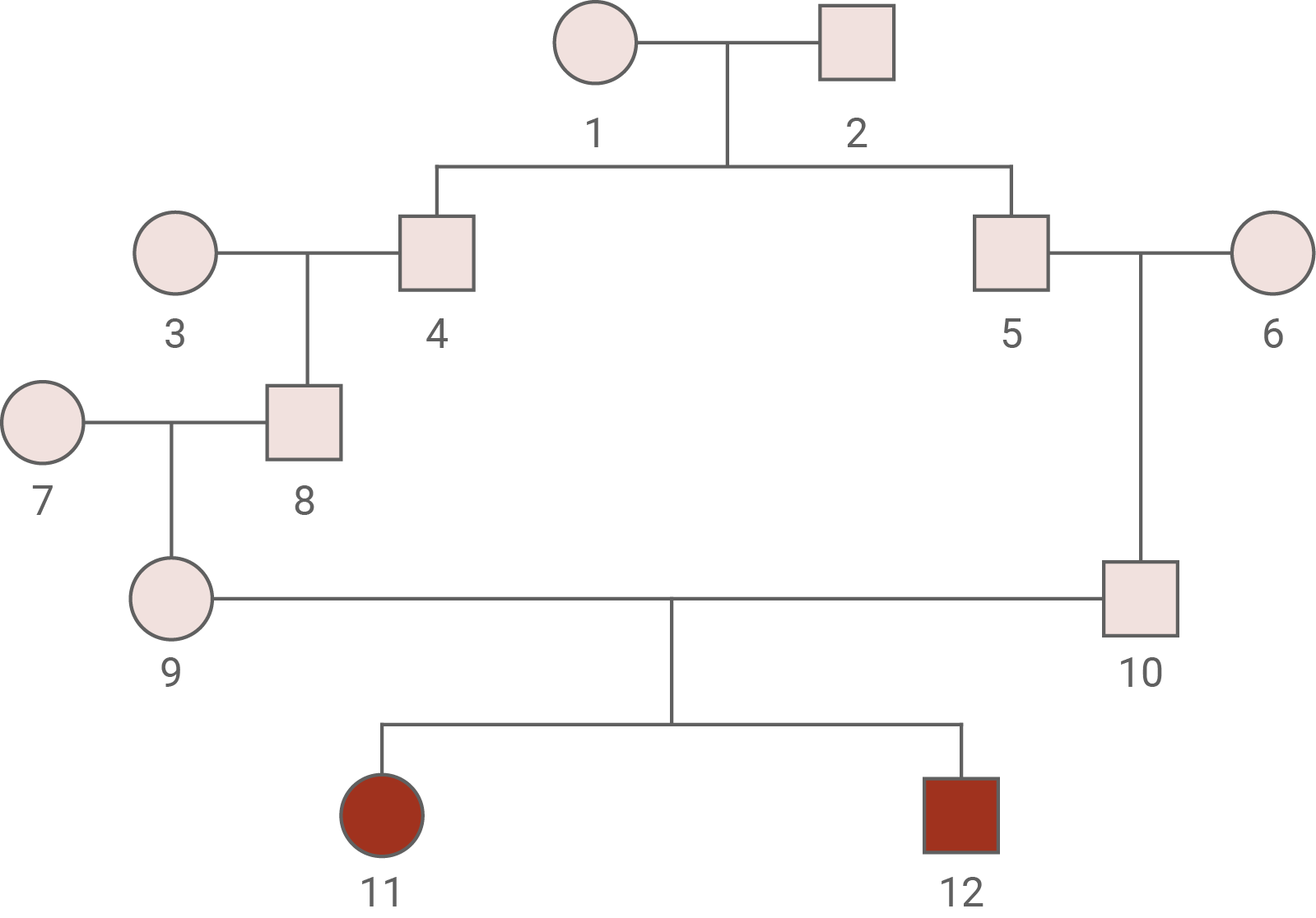

Material 2: Stammbaum Progerie Typ II

Material 2: Stammbaum Progerie Typ II

In den USA und Australien hat die sogenannte Wanderimkerei, bei der Imker zur kommerziellen Bestäubung und Honiggewinnung durch das Land ziehen, eine hohe wirtschaftliche Bedeutung.

Besonders außerhalb Afrikas befällt der Kleine Beutenkäfer ganze Bienenvölker. Nachdem der Käfer, angezogen von den Gerüchen ausgewachsener Bienen, ein Volk entdeckt hat, legt er seine Eier bevorzugt in kleinste Hohlräume eines Bienenstocks oder in verdeckelte Brutzellen. Die nach 2 bis 3 Tagen schlüpfenden Larven fressen Honig, Pollen und vor allem die Bienenbrut. Sie zerstören das Wabenmaterial, indem sie Gänge anlegen, Waben unterhöhlen oder diese mit ihren Ausscheidungen verschleimen. Durch Kotverunreinigungen beginnt der Honig zu gären und ist für das Bienenvolk und den Imker nicht mehr verwertbar. Die Larven fressen im Durchschnitt 13 Tage in der Bienenkolonie, danach verlassen sie den Stock, um sich im Boden für 3 bis 4 Wochen zu verpuppen. Danach schlüpfen die ausgewachsenen Käfer und können als gute Flieger weite Strecken von bis zu 16 km zurücklegen.

Afrikanische Bienenvölker wehren den Kleinen Beutenkäfer durch ein effizientes Verteidigungsverhalten ab. Sie behindern durch Angriffe das Eindringen des Käfers in den Bienenstock, verschließen Spalten und Hohlräume mit Harz, sperren Käfer in leere Zellen und verschließen diese und entfernen Eier bzw. Larven. Beim Befall mit dem Beutenkäfer helfen oft nur noch drastische Maßnahmen. Bislang stehen Imkern kaum Insektizide gegen den Schädling zur Verfügung. Das in den USA verwendete und sehr effizient wirkende Insektizid Coumaphos ist in Deutschland nicht zugelassen. Ohne synthetische Behandlungsmittel müssen Imker die Käfer manuell aus ihrem Bienenvolk sammeln oder in spezielle Fallen (Pheromonfallen) locken. Bei einem starken Befall sollen die Bienenvölker und ihre Waben vorsorglich verbrannt werden. Material 3: Maßnahmen gegen Beutenkäferbefall Der Schwarmtrieb bezeichnet das natürliche Verhalten der Honigbienen, ihre Staaten durch Teilung zu vermehren. Ausgelöst wird dies durch die Bestandszunahme des Bienenvolkes im Frühsommer. Beim Auszug lassen die Schwarmbienen nicht nur Krankheitserreger, sondern auch Parasiten zurück. Dieser Lebenszyklus hat zur Folge, dass die Bienenpopulationen eine Widerstandsfähigkeit sowie eine Angepasstheit an lokale und klimatische Bedingungen entwickelt.

Aus wirtschaftlichen Gründen wird der Schwarmtrieb in der Imkereipraxis unterdrückt, da sonst die Hälfte des Honigertrags verloren gehen würde. Material 4: Schwarmtrieb der Honigbienen Das Gift der Honigbiene (Apitoxin), dient den Arbeiterinnen des Bienenstaates in erster Linie zur Verteidigung gegen andere Insekten. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Proteinen. Ein toxischer Bestandteil des Giftes ist die Phospholipase , welche die hydrolytische Spaltung von Phospholipiden katalysiert. Material 5: Gift der Honigbiene

, welche die hydrolytische Spaltung von Phospholipiden katalysiert. Material 5: Gift der Honigbiene

Aufgabe B1

Progerie bezeichnet verschiedene Erkrankungen, die mit einer vorzeitigen Alterung einhergehen. Durch das vorzeitige Altern entstehen bei den Betroffenen Krankheiten, die sich normalerweise erst im hohen Lebensalter entwickeln. Eine Progerie kommt sehr selten vor und kann sowohl Kinder als auch Erwachsene betreffen. Da der Progerie genetische Ursachen zugrunde liegen, ist bisher keine Heilung möglich.Bei Kindern tritt das sehr seltene Hutchinson-Gilford-Syndrom (auch Progerie Typ I genannt) auf. Die von dieser Erkrankung betroffenen Kinder werden ohne Auffälligkeiten geboren und entwickeln erste Symptome im Alter von sechs bis zwölf Monaten. Die Kinder verlieren ihre Haare. Die Haut ist trocken, dünn und rau. Weitere typische Symptome für Progerie Typ I sind eine sehr helle Stimme und ein kleines Gesicht mit schnabelartig vorspringender Nase. Durch fehlendes Unterhautfettgewebe wirken betroffene Kinder eher "knochig" und dünn. Typische Alterserkrankungen wie Knochenschwund treten auf. Die Betroffenen neigen daher leicht zu Knochenbrüchen. Ihre Lebenserwartung liegt bei 14 Jahren.

Ursache ist eine Punktmutation eines Gens des Chromosoms 1, welche in der Regel spontan und dominant auftritt. Das Gen ist verantwortlich für die Bildung des Strukturproteins Lamin A, das ein wichtiger Bestandteil der inneren Zellkernmembran ist. Bei Progerie Typ I ist das Lamin A verkürzt. Dies schwächt die Kernhülle und führt zu Verformungen des Zellkerns. Außerdem kommt es zu Fehlern bei der Zellteilung.

Beim Werner-Syndrom (auch Progerie Typ II genannt) entwickeln sich Betroffene bis zur Pubertät normal. Das Vollbild der Erkrankung manifestiert sich meistens ab dem 30. Lebensjahr. Auch bei Progerie Typ II ist die Ursache eine Genmutation. Die Substitution von Thymin durch Cytosin im Basenpaar 1336 führt zu einem Stop-Codon in der Mitte des Gens. Das Gen codiert eine DNA-Helicase, welche an der Reparatur von Schäden im Erbgut beteiligt ist.

Die Diagnostik des Werner-Syndroms kann mit Hilfe der DNA-Sequenzierung des entsprechenden Gens erfolgen. Die DNA-Sequenzierung bestimmter Gene nutzt man auch zur Analyse verwandtschaftlicher Beziehungen zwischen Organismenarten.

1

Fertige auf unliniertem Papier eine beschriftete schematische Zeichnung vom Bau des Zellkerns an.

Nenne die Funktion eines Zellkernbestandteils.

Nenne die Funktion eines Zellkernbestandteils.

05 BE

2

Begründe zwei mögliche Folgen, die bei Progerie Typ I durch die Veränderung des Strukturproteins Lamin A auftreten können.

04 BE

3

Beschreibe die Prozesse der Proteinbiosynthese, die am Ribosom stattfinden.

07 BE

4

Stelle in einem Fließschema Ursachen und Folgen der Genmutation bei Progerie Typ II dar.

05 BE

5

Erläutere mit Hilfe des Stammbaumes, ob Progerie Typ II auf die gleiche Art vererbt wird, wie Progerie Typ I.

04 BE

6

Beschreibe ein Prinzip der DNA-Sequenzierung zur Untersuchung genetischer Veränderungen im Rahmen der Diagnostik von Erbkrankheiten.

05 BE

30 BE

Aufgabe B2

Der Kleine Beutenkäfer (Aethina tumida) ist ursprünglich in Afrika südlich der Sahara beheimatet, wo er als relativ harmloser Bienenschädling angesehen wird. Die Ausbreitung von Afrika aus erfolgte 1996 zuerst nach Nordamerika, vier Jahre später nach Australien und seit 2004 nach und nach auch in Gebiete Europas, vor allem nach Portugal und Italien.In den USA und Australien hat die sogenannte Wanderimkerei, bei der Imker zur kommerziellen Bestäubung und Honiggewinnung durch das Land ziehen, eine hohe wirtschaftliche Bedeutung.

Besonders außerhalb Afrikas befällt der Kleine Beutenkäfer ganze Bienenvölker. Nachdem der Käfer, angezogen von den Gerüchen ausgewachsener Bienen, ein Volk entdeckt hat, legt er seine Eier bevorzugt in kleinste Hohlräume eines Bienenstocks oder in verdeckelte Brutzellen. Die nach 2 bis 3 Tagen schlüpfenden Larven fressen Honig, Pollen und vor allem die Bienenbrut. Sie zerstören das Wabenmaterial, indem sie Gänge anlegen, Waben unterhöhlen oder diese mit ihren Ausscheidungen verschleimen. Durch Kotverunreinigungen beginnt der Honig zu gären und ist für das Bienenvolk und den Imker nicht mehr verwertbar. Die Larven fressen im Durchschnitt 13 Tage in der Bienenkolonie, danach verlassen sie den Stock, um sich im Boden für 3 bis 4 Wochen zu verpuppen. Danach schlüpfen die ausgewachsenen Käfer und können als gute Flieger weite Strecken von bis zu 16 km zurücklegen.

Afrikanische Bienenvölker wehren den Kleinen Beutenkäfer durch ein effizientes Verteidigungsverhalten ab. Sie behindern durch Angriffe das Eindringen des Käfers in den Bienenstock, verschließen Spalten und Hohlräume mit Harz, sperren Käfer in leere Zellen und verschließen diese und entfernen Eier bzw. Larven. Beim Befall mit dem Beutenkäfer helfen oft nur noch drastische Maßnahmen. Bislang stehen Imkern kaum Insektizide gegen den Schädling zur Verfügung. Das in den USA verwendete und sehr effizient wirkende Insektizid Coumaphos ist in Deutschland nicht zugelassen. Ohne synthetische Behandlungsmittel müssen Imker die Käfer manuell aus ihrem Bienenvolk sammeln oder in spezielle Fallen (Pheromonfallen) locken. Bei einem starken Befall sollen die Bienenvölker und ihre Waben vorsorglich verbrannt werden. Material 3: Maßnahmen gegen Beutenkäferbefall Der Schwarmtrieb bezeichnet das natürliche Verhalten der Honigbienen, ihre Staaten durch Teilung zu vermehren. Ausgelöst wird dies durch die Bestandszunahme des Bienenvolkes im Frühsommer. Beim Auszug lassen die Schwarmbienen nicht nur Krankheitserreger, sondern auch Parasiten zurück. Dieser Lebenszyklus hat zur Folge, dass die Bienenpopulationen eine Widerstandsfähigkeit sowie eine Angepasstheit an lokale und klimatische Bedingungen entwickelt.

Aus wirtschaftlichen Gründen wird der Schwarmtrieb in der Imkereipraxis unterdrückt, da sonst die Hälfte des Honigertrags verloren gehen würde. Material 4: Schwarmtrieb der Honigbienen Das Gift der Honigbiene (Apitoxin), dient den Arbeiterinnen des Bienenstaates in erster Linie zur Verteidigung gegen andere Insekten. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Proteinen. Ein toxischer Bestandteil des Giftes ist die Phospholipase

1

Erläutere die interspezifische Beziehung zwischen Honigbiene und Beutenkäfer.

03 BE

2

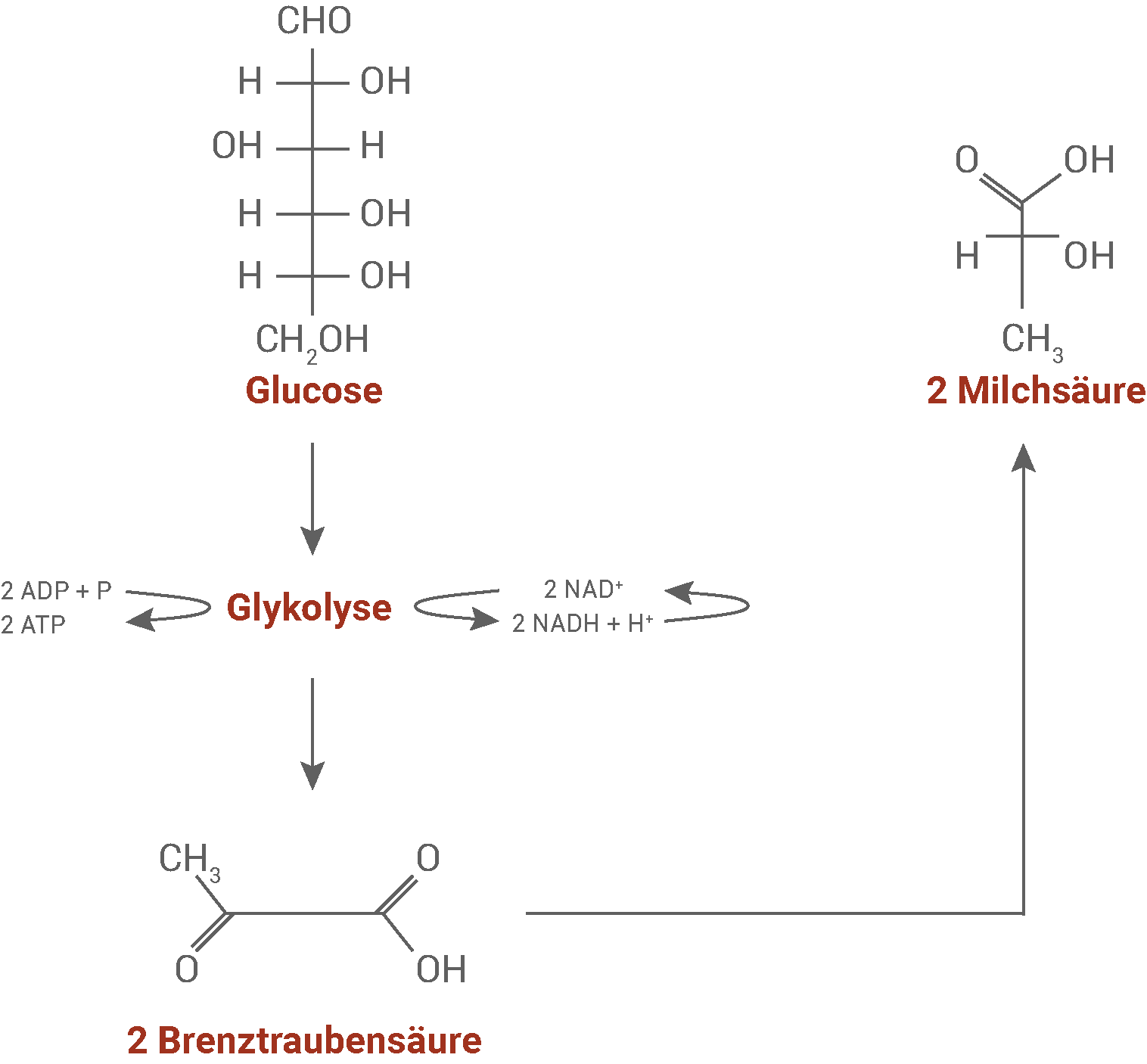

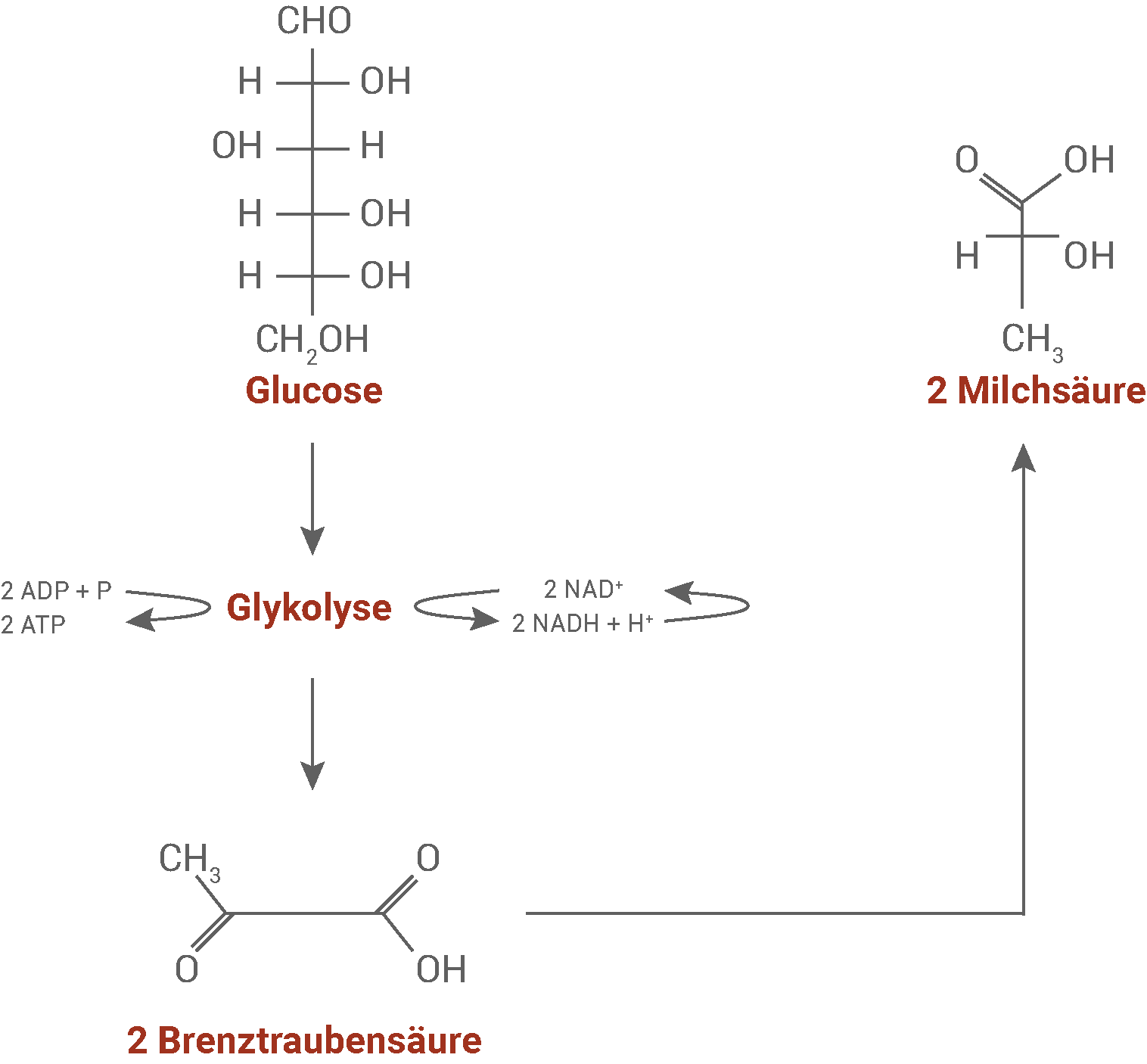

Stelle den anaeroben Abbauprozess der Glucose zu Milchsäure in der Honigwabe in einem Fließschema dar.

05 BE

3

Beschreibe die Bedeutung des Abwehrverhaltens afrikanischer Bienen gegen den Beutenkäfer für ihren Bienenstock

03 BE

4

Beurteile mit Hilfe von Material 3 drei mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Beutenkäfers aus ökologischer Sicht.

06 BE

5

Begründe zwei mögliche Ursachen der starken Ausbreitung des Beutenkäfers in Nordamerika und Australien.

04 BE

6

Erkläre unter Verwendung von Material 4 je einen evolutionsbiologischen und ökologischen Vorteil natürlich schwärmender Bienen gegenüber Völkern, deren Schwarmtrieb durch den Imker unterdrückt wird.

04 BE

7

Erläutere mit Hilfe von Material 5 und unter Einbeziehung des Aufbaus einer Biomembran die Wirkung der Phospholipase  .

.

05 BE

30 BE

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung B1

1

Bau des Zellkerns:

Funktion der Zellkernbestandteile:

Funktion der Zellkernbestandteile:

- Endoplasmatisches Retikulum: Das ER kann mit der Kernmembran verbunden sein, und Ribosomen auf seiner Oberfläche tragen. Am ER finden Lipidsynthese und Stofftransport statt.

- Nucleolus: Im Nucleolus wird die rRNA synthetisiert.

- Chromatin: Die Chromatinfäden im Zellkern enthalten die Erbinformation. Dabei ist die DNA um bestimmte Proteine (sogenannte Histone) gewickelt.

- Ribosom: An den Ribosomen findet die Proteinbiosynthese statt.

- Kernpore: Durch die Kernporen können Stoffe zwischen dem Zellkern und dem Cytoplasma ausgetauscht werden.

- Kernmembran: Die Kernmembran ist eine selektive Barriere, die den Zellkern als eigenen Reaktionsraum von seiner Umgebung abgrenzt.

- Nucleoplasma: Das Nucleoplasma dient als Trägermatrix für den Nucleolus und die Chromatinfäden.

2

Folgen, die bei Progerie Typ I durch Veränderung des Strukturproteins Lamin A auftreten können:

- Durch die Mutation von Chromosom 1 ist die Synthese von Lamin A beeinträchtigt. Das hat zur Folge, dass die innere Zellkernmembran instabil ist, sich der Zellkern verformt und die Zellteilung beeinträchtigt ist. Die Haut ist ein Organ, dass sich sehr schnell und oft regenerieren, und gerade im Kindes und Jugendalter schnell wachsen muss. Ist die Zellteilung beeinträchtigt, so können nicht genügend, oder in ihrer Funktion beeinträchtigte Zellen gebildet werden. Die Haut der Betroffenen ist dünn und rau.

- Eine weitere Folge der eingeschränkten Zellteilung ist eine nicht ausreichende Synthese von Zellen zum Knochenaufbau und Umbau. Im Wachstum ist das problematisch, Betroffene leiden häufig unter Knochenschwäche und sind anfälliger für Brüche, da ihre Knochen nicht so stabil sind, wie bei gesunden Personen.

3

Prozesse der Proteinbiosynthese, die am Ribosom stattfinden:

Nach der Transkription wandert die prozessierte mRNA aus dem Zellkern ins Cytoplasma. Hier findet der zweite Teil der Proteinbiosynthese – die Translation – an den Ribosomen statt. Zunächst werden freie Aminosäuren an ihre spezifische tRNA geknüpft. Nach diesem enzymkatalysierten Prozess werden die beladenen tRNA Moleküle zu dem Ribosom transportiert. Im ersten Schritt der Translation lagern sich die erste beladene tRNA und die kleine ribosomale Untereinheit zu einem Translations-Initiations-Komplex zusammen. Dabei ist die erste Aminosäure immer Methionin, die auf die zum Startcodon komplementäre tRNA geladen wird. Die Initiator tRNA liegt dabei zunächst in der P-Stelle des Ribosoms. Die A-Stelle des Ribosoms wird nun mit der nächsten tRNA besetzt. Die Aminosäure wird durch eine Transpeptidase-Aktivität stets auf die tRNA in der A-Stelle übertragen. Das Ribosom rückt anschließend an der mRNA um ein Triplett vor. Die tRNA mit der Aminosäurekette wandert so in die P-Stelle, und es kann eine neue tRNA in der A-Stelle binden. Die unbeladene Aminosäure rückt in die E-Stelle und wird im nächsten Schritt ins Cytoplasma abgegeben, wo sie erneut eine Aminosäure binden kann. Auf diese Weise wird nach und nach eine wachsende Polypeptidkette synthetisiert. Der Prozess läuft so lange, bis auf der mRNA ein Stopcodon erreicht ist. Es kann keine passende tRNA an die Bindestelle A angelagert werden. Die fertige Aminosäurekette wird ins Cytoplasma abgegeben, wo sie sich in ihre Proteinstruktur faltet. Der Translationskomplex zerfällt im Anschluss, und die Translation ist beendet.

4

Ursachen und Folgen der Genmutation bei Progerie Typ II:

Substitution von Thymin durch Cytosin im Basenpaar 1336  Genmutation

Genmutation  vorzeitiges Stopcodon in der Mitte des Gens

vorzeitiges Stopcodon in der Mitte des Gens  mRNA ist zu kurz

mRNA ist zu kurz  unvollständige Proteinbiosynthese

unvollständige Proteinbiosynthese  DNA-Helicase ist nicht oder nur eingeschränkt funktionsfähig

DNA-Helicase ist nicht oder nur eingeschränkt funktionsfähig  Schäden im Erbgut können nicht repariert werden

Schäden im Erbgut können nicht repariert werden  Mutationen und Schäden nehmen zu

Mutationen und Schäden nehmen zu  beschleunigte Zellalterung

beschleunigte Zellalterung  Falten, Altersflecken, ergrautes und ausgedünntes Haar bei Betroffenen.

Falten, Altersflecken, ergrautes und ausgedünntes Haar bei Betroffenen.

5

Vererbungsmodus von Progerie Typ II:

Betrachtet man den Stammbaum aus Material 2, so wird deutlich, dass es sich bei der Krankheit nicht um einen dominanten Erbgang handelt. Wäre der Vererbungsmodus dominant, so müsste mindestens ein Elternteil von den Kindern 11 und 12 ebenfalls von der Krankheit betroffen sein. Ein gonosomaler Erbgang ist auch auszuschließen, da es kein ungewöhnliches Geschlechterverhältnis bei den erkrankten Personen gibt. Progerie Typ II wird also autosomal-rezessiv vererbt.

6

Prinzip der DNA-Sequenzierung zur Untersuchung genetischer Veränderungen im Rahmen der Diagnostik von Erbkrankheiten:

Mithilfe der Kettenabbruchsynthese nach Frederick Sanger lässt sich die Abfolge der einzelnen Nukleotide einer DNA-Sequenz ermitteln. Dabei wird die zu untersuchende Sequenz zunächst denaturiert. Zu einem der entstehenden Einzelstränge (Matrizenstrang) werden Primer gegeben, die sich an einen bestimmten, bekannten DNA-Abschnitt komplementär anlagern. Es werden nun vier Reaktionsansätze hergestellt. Diese enthalten alle vier Basen und DNA-Polymerase. In jedem Ansatz ist genau eine Sorte Basen mit fehlender 3'-Hydroxygruppe (sogenannte Stopp-Nukleotide) enthalten. Die Stopp-Nukleotide werden per Zufallsprinzip an unterschiedlichen Stellen der neu synthetisierten DNA eingebaut. Die Reaktion kann nun nicht weiter ablaufen. Dadurch entstehen in jedem der vier Reaktionsansätze Fragmente unterschiedlicher Länge, die immer ein Stop-Nukleotid einer bekannten Base besitzen. Im Anschluss werden die Fragmente einer Gelelektrophorese unterzogen, und so der Länge nach sortiert. Werden auf dem Gel von unten nach oben die jeweiligen Stop-Nukleotide abgelesen, kann auf die Basenabfolge rückgeschlossen werden. So können genetische Veränderungen im Rahmen der Diagnostik von Erbkrankheiten untersucht und besser verstanden werden.

Lösung B2

1

Interspeziefische Beziehung zwischen Honigbiene und Beutenkäfer:

Für die Honigbiene ist der Beutenkäfer ein Parasit. Dabei dringt der Käfer in den Bienenstock ein, und legt seine Eier in kleine Hohlräume. Die schnell schlüpfenden Larven fressen Honig und Pollen, die den Bienen im Normalfall als Nahrungsvorrat (auch zur Aufzucht der Jungtiere) dienen. Die Larven des Beutenkäfers fressen aber auch die Bienenbrut, und zerstören Waben auf verschiedene Arten. Der Beutenkäfer vernichtet dadurch die Lebensgrundlage des Bienenvolkes.

2

Anaerober Abbauprozess von Glucose zu Milchsäure in der Honigwabe:

3

Bedeutung des Abwehrverhaltens afrikanischer Bienen gegen den Beutenkäfer für ihren Bienenstock:

Die Verteidigungsstrategie der Bienen ist sehr effizient. Werden die Beutenkäfer schon vor Eindringen in den Stock abgewehrt, so kommt es gar nicht erst zu einer Invasion mit Käferlarven. Die Bienen greifen die Käfer dabei entweder direkt an, oder dichten den Bau zum Beispiel durch Harz ab, sodass die Käfer weniger Möglichkeiten haben, in den Bau einzudringen. Gelangen trotz Verteidigungsmaßnahmen Käfer ins Innere des Bienenstocks, so werden Eier und Larven gezielt entfernt. Die Bienen können also gezielt Beutenkäfer sowie deren Eier und Larven erkennen und eliminieren.

4

Beurteilung der Bekämpfungsmaßnahmen des Beutenkäfers aus ökologischer Sicht:

- Einsatz von Insektiziden: Mit Insektiziden wie dem in den USA verwendeten Coumaphos lassen sich Schädlinge sehr effizient bekämpfen. Solche Insektizide sind jedoch umstritten, und in Deutschland gar nicht zugelassen. Denn durch den Einsatz von Insektiziden werden zum einen einheimische Insektenarten angegriffen, und zum anderen können sich Resistenzen entwickeln. Eine Freisetzung der Insektizide in die Umwelt ist daher ein Risiko für die Stabilität des Ökosystems.

- Händisches Sammeln der Käfer: Aus ökologischer Sicht ist dies eine der schonendsten Methoden, da keine Insektizide eingesetzt werden, und der Bienenstock geschützt wird. Diese Methode ist allerdings sehr aufwändig und zeitintensiv. Außerdem können nur adulte Käfer heraus gesammelt werden, Eier und Larven werden häufig übersehen. Daher ist diese Methode nicht sehr effizient, und auf Dauer nicht durchsetzbar.

- Pheromonfallen: Pheromonfallen können durch bestimmte Lockstoffe ganz gezielt auf bestimmte Insektenarten wirken. So werden auch nur die Beutenkäfer eingefangen, und keine anderen Insekten. Aus ökologischer Sicht ist der Einsatz von Pheromonfallen sehr gut, sie wirken gezielt auf den Schädling, ohne Schadstoffe in die Umwelt freizusetzen.

- Verbrennung der Waben: Werden die Waben als Vorsichtsmaßnahme verbrannt, kann der sich der Schädling zwar nicht weiter ausbreiten, dafür wird der Bienenstock und das Bienenvolk aber zerstört. Der Imker hat in diesem Fall ein Einkommensverlust, und dauerhaft kann das Verbrennen des betroffenen Bienenstocks den Beutenkäfer nicht stoppen. Aus ökologischer Sicht sollte das Verbrennen des Bienenstocks nur als letztes Mittel herangezogen werden, wenn so (beispielsweise in einer größeren Imkerei) andere Bienenvölker geschützt werden können.

5

Ursachen der starken Ausbreitung des Beutenkäfers in Nordamerika und Australien:

- In Nordamerika hat sich die Wanderimkerei etabliert. Beim Umzug eines befallenen Bienenstockes wird auch der Beutenkäfer mit umgezogen. So kann er sich immer weiter in neuen Gebieten ausbreiten.

- Ursprünglich stammt der Beutenkäfer aus Afrika, wo er für die einheimischen Bienenvölker keine große Bedrohung darstellt. Nordamerika und Australien sind jedoch Gebiete, in denen der Schädling als invasive Art gilt. Er hat dort weniger natürliche Feinde, und die Bienen reagieren empfindlicher, da sie nicht an den Beutenkäfer gewöhnt sind.

6

Vorteil natürlich schwärmender Bienen gegenüber Völkern, deren Schwarmtrieb durch den Imker unterdrückt wird:

- Aus evolutionsbiologischer Sicht: Im Schwarmtrieb teilt sich der Bienenstock ab einer gewissen Individuenzahl. Auf Dauer vermehren sich die Bienen dadurch stärker, und der Gesamtbestand wächst. Wenn der Schwarmtrieb unterdrückt wird, bleibt die Gesamtzahl der Bienen eher konstant.

- Aus ökologischer Sicht: Völker, deren Schwarmtrieb nicht künstlich unterdrückt wird, sind resistenter und angepasster. Im ökologischen System erhöhen sie dadurch ihre Überlebenswahrscheinlichkeit, und ihr Fortbestand ist gesichert. Wird der Schwarmtrieb jedoch unterdrückt, so sind die Völker anfälliger für Krankheiten, und weniger widerstandsfähig gegenüber Schädlingen oder dem Klimawandel.

7

Wirkung der Phospholipase  unter Einbeziehung des Aufbaus einer Biomembran:

Eine Biomembran besteht aus einer Lipiddoppelschicht. Ein Phospholipid besteht dabei aus einer hydrophilen Phosphatgruppe und einem lipophilen Fettsäureschwanz. Dadurch zeigen die Phosphatgruppen der Membran jeweils zu der wässrigen Grenzschicht, wie der Umgebung oder dem Cytoplasma, und die Fettsäureketten bilden das Innere der Biomembran. Die Phospholipase

unter Einbeziehung des Aufbaus einer Biomembran:

Eine Biomembran besteht aus einer Lipiddoppelschicht. Ein Phospholipid besteht dabei aus einer hydrophilen Phosphatgruppe und einem lipophilen Fettsäureschwanz. Dadurch zeigen die Phosphatgruppen der Membran jeweils zu der wässrigen Grenzschicht, wie der Umgebung oder dem Cytoplasma, und die Fettsäureketten bilden das Innere der Biomembran. Die Phospholipase  katalysiert die hydrolytische Spaltung der Phospholipide. Das bedeutet, dass die Phosphatgruppe von dem Fettsäurenschwanz getrennt wird. Die Lipidschicht bildet dann eine eigene Phase, und die abgrenzende Funktion der Membran geht verloren. Dadurch laufen die Zellen aus, und können ihre Funktion nicht mehr erfüllen.

katalysiert die hydrolytische Spaltung der Phospholipide. Das bedeutet, dass die Phosphatgruppe von dem Fettsäurenschwanz getrennt wird. Die Lipidschicht bildet dann eine eigene Phase, und die abgrenzende Funktion der Membran geht verloren. Dadurch laufen die Zellen aus, und können ihre Funktion nicht mehr erfüllen.