Vorschlag A: Pflanzenschutzmittel und Hummeln

Der Einfluss von Pflanzenschutzmitteln auf das Leben von Hummeln

Hummeln gehören zu den Wildbienen und gelten als wichtige Bestäuber. Aber Insekten sind mit einer Vielzahl von menschlichen Einflüssen konfrontiert und der Rückgang ihrer Artenvielfalt bedroht Ökosysteme auf der ganzen Welt. Zu den möglichen Ursachen zählen neben der Verkleinerung und Zerstörung ihrer Lebensräume der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat und Neonicotinoiden, deren Wirkung auf das Brut- und Sammelverhalten der Hummeln experimentell untersucht wurde.Ökologie und Stoffwechsel: Einfluss von Glyphosat auf die Wärmeregulation der Hummeln

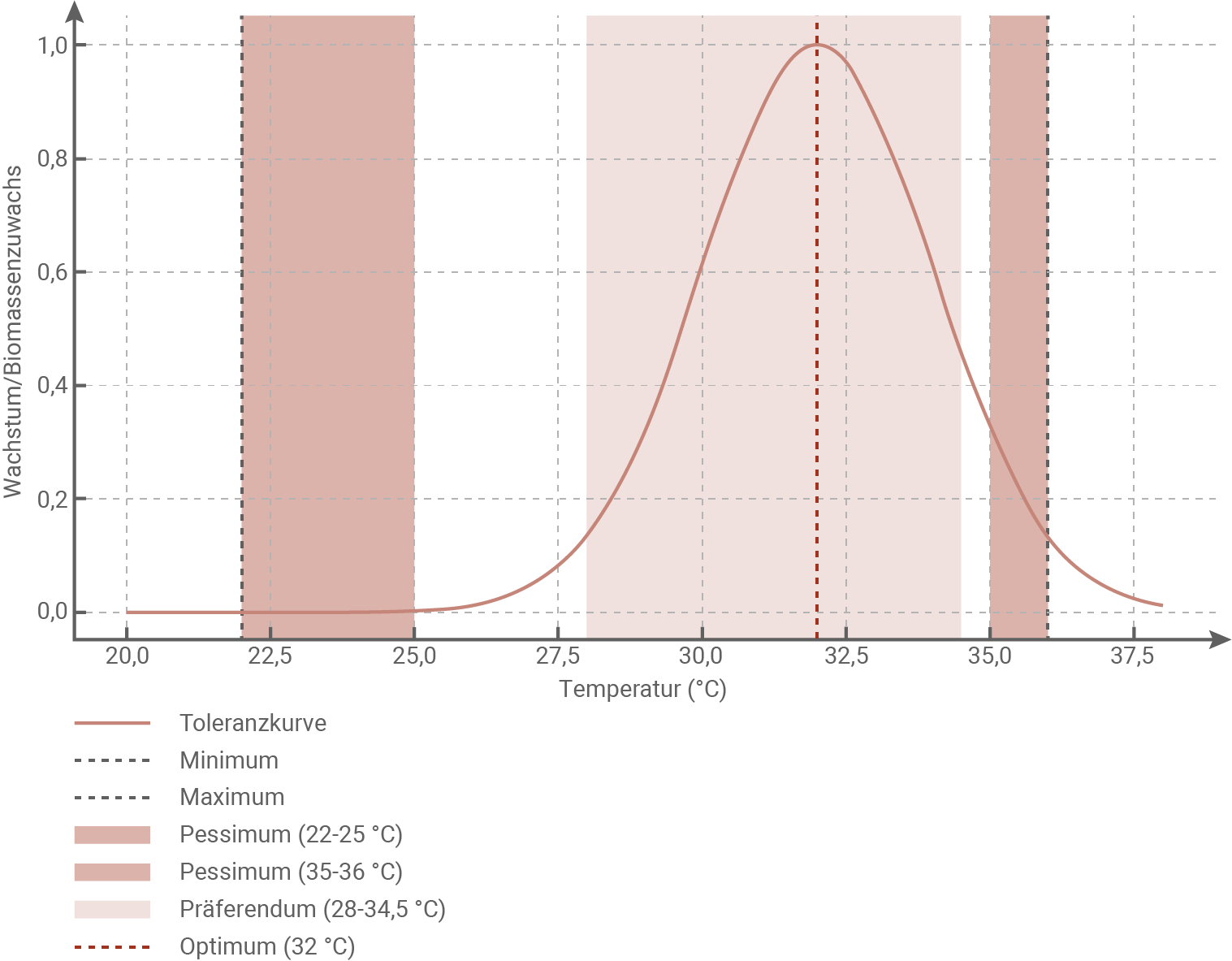

Zeichne und beschrifte die Toleranzkurve für die Entwicklung der Hummelpuppen bezüglich des Faktors Temperatur und gib Definitionen für die charakteristischen Bereiche einer Toleranzkurve an. (Material 2)

Vergleiche die Temperaturtoleranz von Hummelpuppen mit der Temperaturtoleranz von Hummel-Arbeiterinnen und erkläre die Unterschiede. (Material 1 und 2)

Gib eine Definition von Fitness an.

Stelle die Bedeutung der Fähigkeit einer Hummelkönigin zur Regulation der Körper- und Nesttemperatur für ihre Fitness dar. (Material 1 und 2)

Leite die Konsequenzen für die Brutentwicklung beider Koloniehälften in dem in Material 4 dargestellten Experiment her. (Material 2, 3 und 4)

Neuro- und Verhaltensbiologie: Sammelverhalten der Hummeln

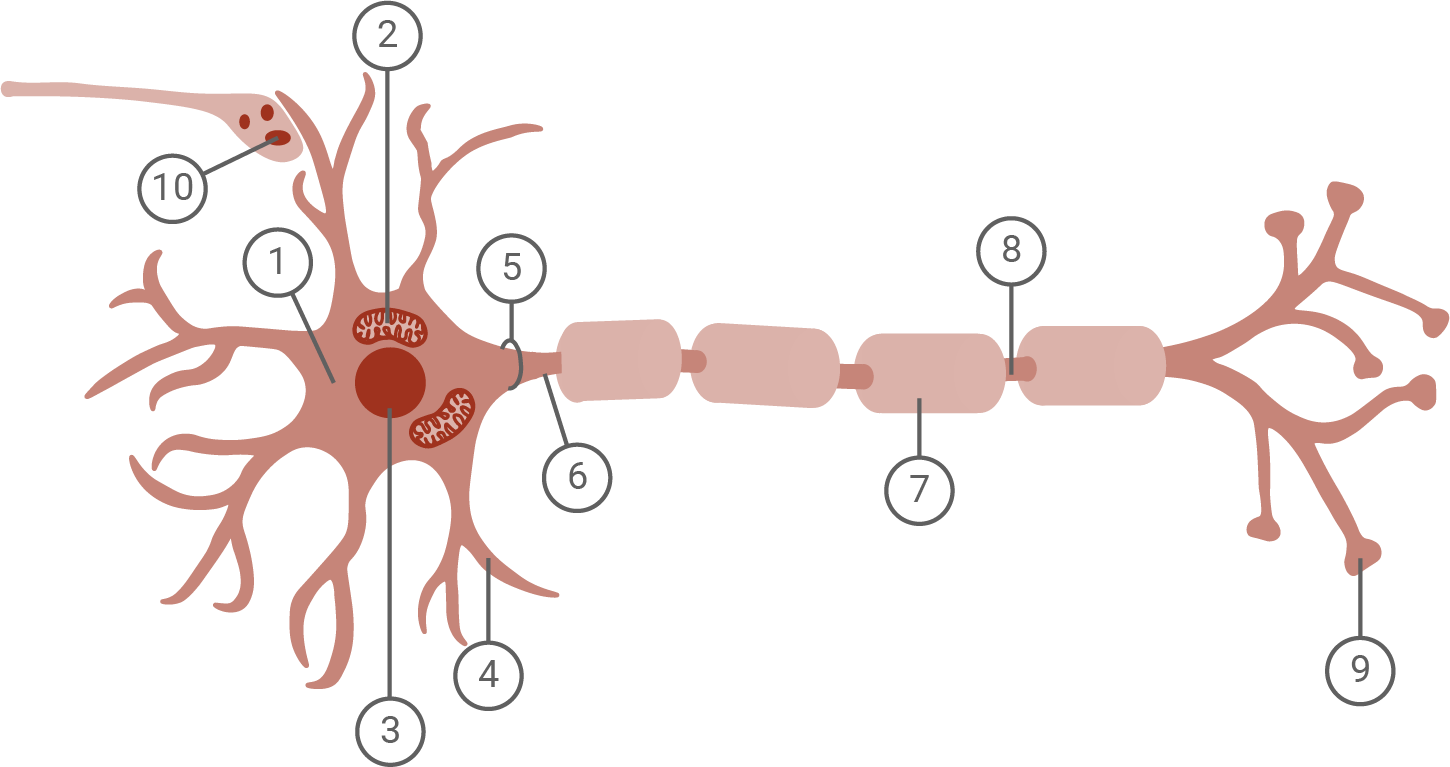

Benenne die nummerierten Bereiche eines Neurons und beschreibe die Erregungsübertragung an einer Acetylcholin-führenden erregenden Synapse. (Material 5)

Entwickle eine Hypothese zur molekularen Wirkung von Neonicotinoiden, die die Entstehung verlängerter EPSP erklärt. (Material 6)

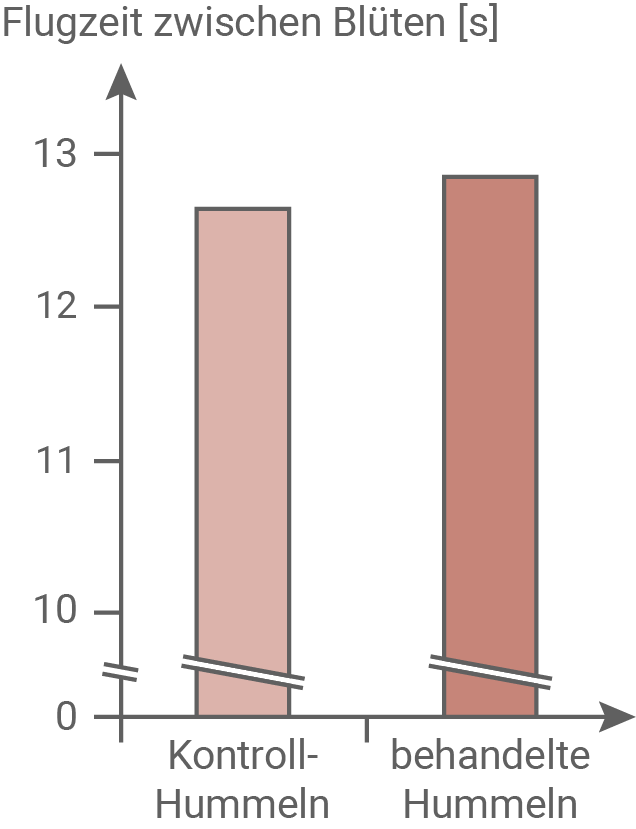

Deute die Versuchsergebnisse aus Material 7 unter Einbezug von Material 6. (Material 6 und 7)

Untersuche den Einfluss des Einsatzes von Glyphosat und Neonicotinoiden in der Landwirtschaft im Hinblick auf die Entwicklung von Hummelvölkern. (Material 1, 2, 3, 4, 6 und 7)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Material 1

Lebensweise der Hummeln

Die meisten Hummeln der Gattung Bombus gehören zu den staatenbildenden Insekten. Ein Hummelstaat besteht je nach Art aus 50 bis 600 Arbeiterinnen und männlichen Drohnen sowie einer Königin. Hummeln kommen vor allem in den gemäßigten und kühlen Regionen der Nordhalbkugel vor. In Deutschland gibt es 28 Hummelarten. Wenn ein Hummelvolk bis zum Sommer eine bestimmte Mindestgröße erreicht hat und ein ausreichendes Nahrungsangebot besteht, kann die Königin verstärkt Hormone produzieren, mit deren Hilfe sie Eier legen kann, aus denen neue Königinnen schlüpfen. Anschließend legt die Altkönigin unbefruchtete Eier, aus denen Drohnen schlüpfen, die die Jungköniginnen begatten. Allein die befruchteten Jungköniginnen überwintern im Boden mit Hilfe eines in ihrem Körper eingelagerten „Frostschutzmittels" und gründen im Frühjahr ein neues Volk. Arbeiterinnen, Drohnen und die Altkönigin sterben am Jahresende. Die Hummelkönigin und die im Frühling geschlüpften Arbeiterinnen sind schon sehr früh im Jahr unterwegs. Bei ihnen hängt die Körpertemperatur, wie bei allen Insekten, im Allgemeinen von der Außentemperatur ab, was bei Kälte zu Unbeweglichkeit führt. Bei hohen Außentemperaturen über 36 °C verkriechen sie sich z. B. in den Boden, um nicht an Überhitzung zu sterben. Hummeln verfügen allerdings über ein spezielles Wärmeregulations-System, das es ihnen ermöglicht, Flüge zum Futtersammeln sowohl bei hohen als auch sehr niedrigen Temperaturen zu unternehmen. Während des Fluges können Hummeln überschüssige Wärme über ihren Hinterleib abgeben. Umgekehrt schützen bei niedriger Temperatur ein dichter Pelz und ein Luftsack am vorderen Hinterleib die Flugmuskulatur vor Auskühlung. Die zum Fliegen notwendige Körpertemperatur erzeugen die Hummeln zum Teil durch Vibrationen der Brustmuskulatur. Hauptsächlich wird die Körperwärme jedoch durch spezielle Stoffwechselreaktionen erzeugt, die viel Energie in Form von Nektar erfordern. So können adulte Hummeln schon ab 3 °C Lufttemperatur fliegen. Für das Überleben eines Hummelvolkes ist es von besonderer Bedeutung, dass die Arbeiterinnen bei den Futtersammelflügen möglichst wenig Energie aufwenden und in der zur Verfügung stehenden Brutzeit bis zum Sommer so viel Pollen und Nektar wie möglich für die Aufzucht einer möglichst großen Brut herbeischaffen.Material 2

Entwicklung eines Hummelvolks

Die erste Aufgabe einer Jungkönigin im Frühjahr ist es, einen geeigneten Nistplatz zu suchen. Hat sie sich für einen Ort entschieden, beispielsweise ein verlassenes Mäusenest, baut sie zunächst winzige Brutzellen aus Wachs. In diese kaut sie Pollen hinein, legt bis zu zehn Eier ab und verschließt sie. Am Eingang des Nestes fertigt sie zudem einen etwa fingerhutgroßen Wachstopf, den sie circa 20 Tage lang mit gesammeltem Nektar und Pollen füllt.Brütende Hummel auf Brutzelle

Die Hummelkönigin ist anfangs allein für die Brutpflege verantwortlich, sie bebrütet das Gelege bis zum Schlüpfen der ersten Larven. Dabei schmiegt sie sich eng an die Brut und wärmt diese mit ihrem Hinterleib. Später überlässt die Königin den Arbeiterinnen die Aufzucht und legt hauptsächlich Eier.

Material 3

Das Herbizid Glyphosat

Herbizide sind toxisch wirkende chemische Substanzen, die auf Felder gesprüht werden, um unerwünschte Wildpflanzen („Unkräuter") abzutöten. Totalherbizide töten alle behandelten Pflanzen und werden in der Landwirtschaft deshalb nur im zeitlichen Abstand vor der Aussaat oder nach der Ernte der Nutzpflanzen auf den Ackerflächen angewendet. In den 1970er Jahren wurde das Totalherbizid Glyphosat entwickelt. Es ist heute das in Deutschland und weltweit am häufigsten eingesetzte Pflanzengift. Neben der Verwendung in der Landwirtschaft wird es auch von Städten und Gemeinden, im Gartenbau sowie in der Industrie und in Privathaushalten eingesetzt. Seit den 1990er Jahren gibt es gentechnisch veränderte Nutz- und Zierpflanzen, die gegen Glyphosat resistent sind. Sie ermöglichen es, die Anbaufläche annähernd ganzjährig mit Glyphosat behandeln zu können. Glyphosat tötet Pflanzen, indem es ein wichtiges Stoffwechsel-Enzym hemmt, das in Pflanzen, Pilzen und einigen Bakterien vorkommt. Da anderen Organismen dieses Enzym fehlt, wurde Glyphosat von Umweltschutzbehörden zunächst als „wenig toxische Substanz" eingestuft und galt daher lange Zeit als unbedenklich für die meisten Tiere, einschließlich Hummeln. Die üblichen Risikobewertungsverfahren für die Zulassung von Herbiziden bewerten die Toxizität für beispielsweise Insekten anhand gut genährter, parasitenfreier Individuen. Dabei werden die natürlichen Stressfaktoren, denen Insekten in ihrer Umwelt ausgesetzt sind, nicht berücksichtigt. Insekten haben es aber angesichts zunehmender Monokulturen und bebauten Flächen an Stelle von naturbelassenen, blütenreichen Landschaften immer schwerer, ausreichend Nahrung zu finden.Material 4

Einfluss von Glyphosat auf die Fähigkeit zur Wärmeregulation

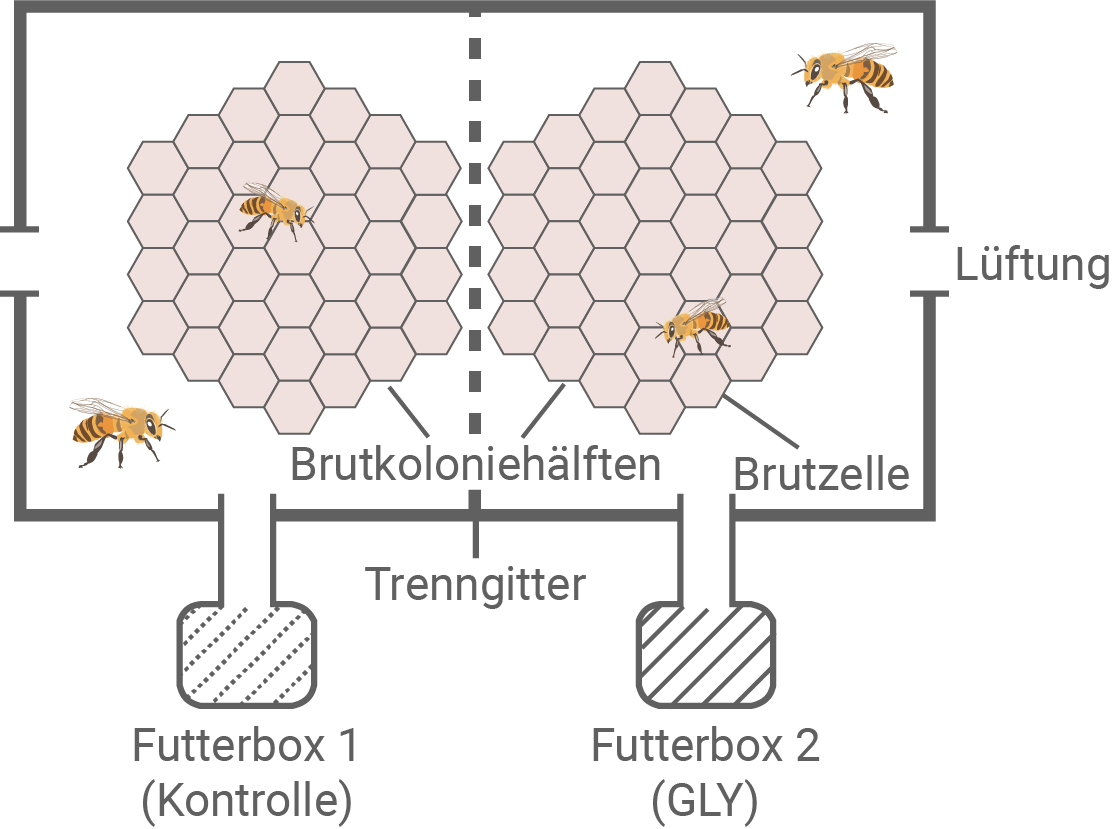

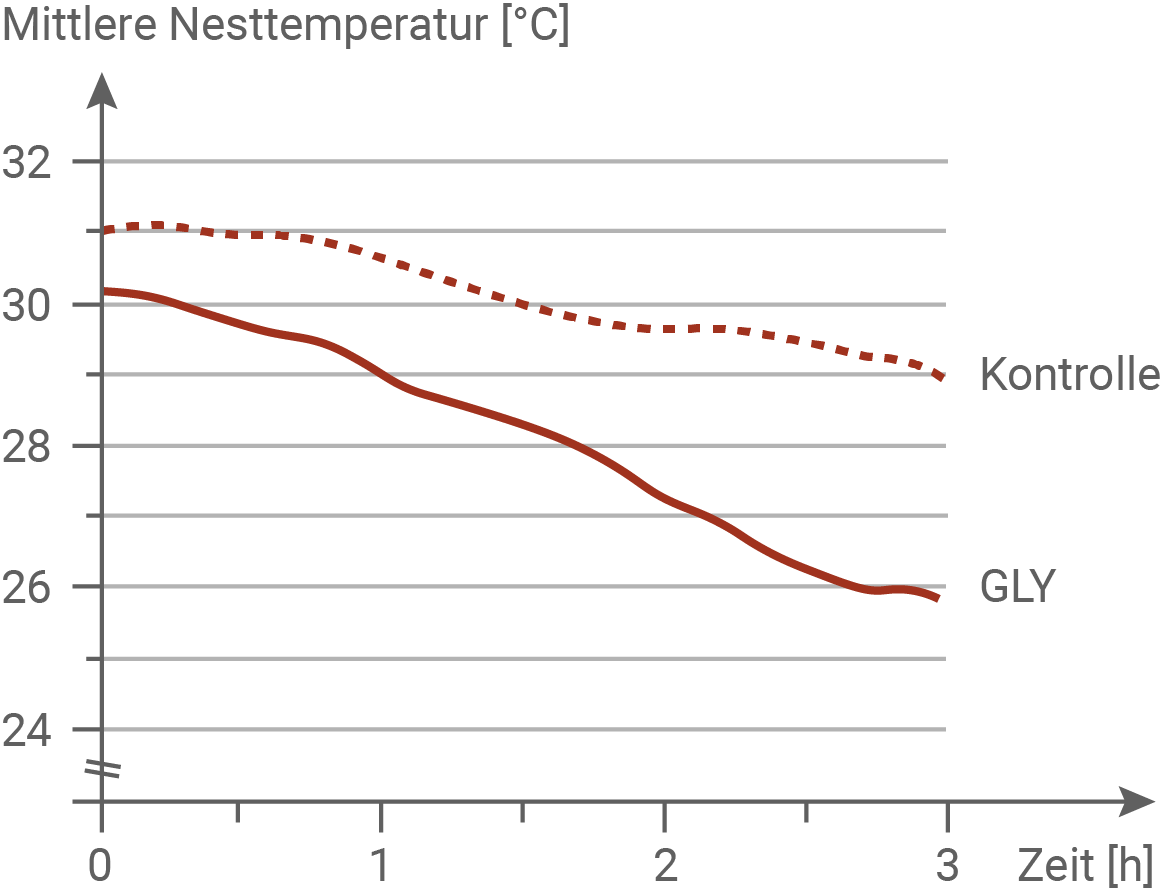

In einer Studie wurden insgesamt 15 Hummelkolonien der Dunklen Erdhummel (Bombus terrestris) untersucht, die zu den größten und häufigsten Hummelarten in Deutschland zählt. Das Forscherteam ging der Frage nach, welche Auswirkungen eine langfristige Glyphosat-Einwirkung auf die Fähigkeit dieser Insekten zur Wärmeregulation unter realitätsnahen Bedingungen hat. Die Hummelkolonien wurden jeweils durch ein Trenngitter in zwei Hälften geteilt (Split-Kolonie-Box, Abbildung 4.1). Beide enthielten die gleiche Menge an Larven in Brutzellen und jeweils 65 Arbeiterinnen, die Königin wurde täglich zwischen den Koloniehälften hin- und hergesetzt. Beiden Koloniehälften stand über einen Zeitraum von 30 Tagen eine ausreichende Menge an Zuckerwasser zur Verfügung: Futterbox 1 enthielt reines Zuckerwasser (Kontrolle), Futterbox 2 enthielt Zuckerwasser mit Glyphosat (GLY).Anschließend wurde beiden Koloniehälften über einen Zeitraum von drei Stunden ein deutlich unzureichendes Zuckerwasserangebot zur Verfügung gestellt, wobei Futterbox 2 weiterhin zusätzlich Glyphosat enthielt und Futterbox 1 weiterhin ohne Glyphosat blieb. In diesem Zeitraum wurde die Nesttemperatur mithilfe einer Wärmebildkamera auf beiden Kolonieseiten dokumentiert (Abbildung 4.2). Abbildung 4.1: Split-Kolonie-Box (Modell)

Material 5

Aufbau eines Neurons (Schema)

Aufbau eines Neurons (Schema)

Material 6

Neonicotinoide

Neonicotinoide sind hochwirksame, weit verbreitete Insektizide, die häufig zur Behandlung von Saatgut verwendet werden. Dabei wird das Saatgut mit dem Wirkstoff umhüllt, sodass dieser bereits von der jungen Pflanze aufgenommen wird. Bei der Behandlung adulter Pflanzen werden Neonicotinoide über die Pflanzenwurzeln oder die Blätter aufgenommen und verteilen sich über die ganze Pflanze. Neonicotinoide werden nur langsam abgebaut. Insekten, welche die Blätter fressen oder den Pflanzensaft saugen, nehmen die giftigen Substanzen auf und sterben. Wenn behandelte Pflanzen blühen, diffundiert auch ein geringer Teil der Wirkstoffe in die Pollen und den Nektar. Damit werden sie von Bienen und anderen pollen- und nektarsammelnden Insekten, wie Hummeln, Schmetterlingen oder Schwebfliegen, aufgenommen. In diesem Fall wirkt das Insektizid aufgrund der geringeren Dosis nicht mehr unmittelbar tödlich. Neonicotinoide bewirken eine Verlängerung von EPSP an Acetylcholin-führenden erregenden Synapsen in einer besonderen Struktur innerhalb des Insektengehirns, dem Pilzkörper. Hier werden von den Insekten aufgenommene Geruchsinformationen ausgewertet. Ebenso finden im Pilzkörper höhere Lern- und Gedächtnisleistungen statt. Er ist dadurch wichtig für die Steuerung komplexer Verhaltensabläufe wie Orientierung und Kommunikation.Material 7

Einfluss von Neonicotinoiden auf das Sammelverhalten von Hummeln

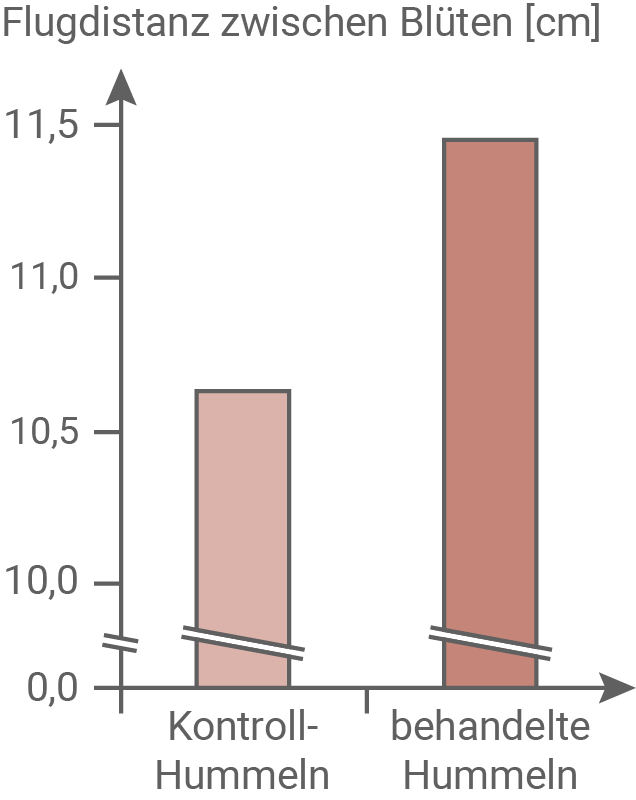

Hummeln einer Art sammeln Nektar und Pollen an vielen verschiedenen Pflanzenarten. Allerdings spezialisieren sich die einzelnen Individuen eines Volkes auf ein kleines Spektrum der verfügbaren Blüten innerhalb der Präferenzen ihrer Art und werden blütenstetig, das heißt, sie fliegen immer wieder dieselbe Pflanzenart an. Eine einzelne Hummel kann täglich Hunderte bis Tausende von Blüten besuchen. Dabei haben Hummeln die Fähigkeit, lohnende Blüten unter anderem anhand von Geruchsmerkmalen auf einem Feld zu erkennen. In dem folgenden Versuch sollte im Labor auf einer Testfläche mit Blüten getestet werden, ob Hummeln durch Neonicotinoide in ihrem Sammelverhalten beeinflusst werden. Die Testfläche enthielt 48 künstliche Blüten. Eine Hälfte davon strömte einen bestimmten natürlich vorkommenden Blütenduft aus und war mit Zuckerlösung ausgestattet und dadurch lohnend für die Hummeln. Die Versuchstiere waren zuvor auf diesen Duftstoff konditioniert worden. Die andere Hälfte der Blüten strömte einen anderen natürlichen Blütenduft aus, enthielt aber keine Zuckerlösung. Die Verteilung der beiden Blütentypen auf der Testfläche war zufällig. Die Hälfte der Hummeln (behandelte Hummeln) wurde eine Stunde vor Versuchsbeginn mit einer Zuckerlösung mit Neonicotinoiden gefüttert, bevor sie auf der Testfläche zur Nahrungssuche ausgesetzt wurde. Die verwendete Neonicotinoid-Dosis entspricht in etwa der, der sie auch auf mit Pestiziden behandelten Feldern ausgesetzt sind. Die Hummeln der Kontrollgruppe erhielten vor Versuchsbeginn eine Zuckerlösung ohne Neonicotinoide. Es wurde beobachtet, welche der lohnenden Blüten die Hummeln anflogen, und ermittelt, welche Distanz die Tiere zwischen den besuchten Blüten zurücklegten. Außerdem wurde die dafür benötigte Flugzeit gemessen.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

- Toleranzbereich: Der gesamte Bereich eines Umweltfaktors, innerhalb dessen eine Art überleben kann.

- Optimum: Der Bereich mit den besten Umweltbedingungen für eine Art – hier erreicht sie ihr maximales Wachstum, ihre höchste Fortpflanzungsrate und ihr bestes Gedeihen.

- Präferendum: Der bevorzugte Aufenthaltsbereich einer Art innerhalb des Toleranzbereichs – dort sind die Bedingungen für Leben und Fortpflanzung besonders günstig.

- Pessimum: Ein Bereich am Rand des Toleranzbereichs – hier kann die Art zwar überleben, sich aber nicht mehr fortpflanzen.

- Minimum und Maximum: Die unterste bzw. oberste Grenze eines Umweltfaktors, bei der eine Art gerade noch existieren kann – außerhalb dieser Grenzen ist kein Überleben möglich.

Gemeinsamkeit: Sowohl Hummelpuppen als auch Arbeiterinnen überleben Temperaturen bis zu 36 °C. Ihr gemeinsamer Toleranzbereich liegt zwischen 22 °C und 36 °C.

Unterschiede: Hummelpuppen überleben nur in einem engen Temperaturbereich von etwa 22 °C bis 36 °C. Arbeiterinnen hingegen zeigen eine deutlich größere Temperaturtoleranz und überleben bereits ab etwa 3 °C bis zu 36 °C.

Erklärung für die Unterschiede: Hummel-Arbeiterinnen besitzen spezifische körperliche Anpassungen wie einen dichten Pelz und Luftsäcke im Hinterleib, die sie effektiv vor dem Auskühlen schützen. Darüber hinaus können sie aktiv Wärme erzeugen – zum Beispiel durch Vibrationen der Brustmuskulatur und durch energieverbrauchende Stoffwechselprozesse. Diese Fähigkeiten ermöglichen es ihnen, sowohl das Nest zu wärmen als auch bei niedrigen Außentemperaturen auf Nahrungssuche zu gehen. Im Gegensatz dazu fehlt Hummelpuppen diese aktive Temperaturregulation, weshalb sie nur in einem deutlich eingeschränkteren Temperaturbereich überleben können.

Fitness beschreibt die Fähigkeit eines Individuums, seine Gene erfolgreich an die nächste Generation weiterzugeben – also seinen Gesamtfortpflanzungserfolg.

Der Fortpflanzungserfolg einer Hummelkönigin hängt stark von ihrer Fähigkeit ab, ihre eigene Körpertemperatur sowie die Temperatur im Nest zu regulieren. Diese Wärmeregulation ermöglicht ihr frühe Sammelflüge im noch kalten Frühjahr, wodurch sie unabhängig von den Außentemperaturen Nahrung für sich und ihre Brut beschaffen kann. Je effektiver diese Regulation gelingt, desto höher sind sowohl ihre eigene Überlebenschance als auch die Überlebenswahrscheinlichkeit der ersten Brut – was direkt ihre Fitness steigert. Zudem kann die Königin durch gezielte Wärmeabgabe an die Brut das Nest ausreichend temperieren. Dies ist besonders im kühlen Frühjahr entscheidend, da eine konstante Nesttemperatur das Wachstum des Volkes sichert. Erst ab einer bestimmten Koloniegröße bilden sich geschlechtsreife Individuen wie Drohnen und Jungköniginnen. Je schneller diese Schwelle erreicht wird, desto mehr Nachkommen mit dem Erbgut der Königin können entstehen – und damit steigt ihre genetische Fitness.

Die Kontrolle in Abbildung 4.2 zeigt deutlich, dass Nahrungsmangel die Fähigkeit der Hummeln zur Wärmeerzeugung einschränkt. Innerhalb der dreistündigen Versuchsdauer sinkt die Nesttemperatur in der Kontrollkolonie um etwa 2 °C. Für eine optimale Entwicklung der Brut müssten die Hummeln ihre Hinterleibstemperatur so regulieren, dass eine konstante Nesttemperatur von rund 32 °C aufrechterhalten wird – was unter den gegebenen Bedingungen nicht gelingt. Dennoch liegt die Temperatur am Versuchsende noch innerhalb des Toleranzbereichs: Über 95 % der Puppen überleben (vgl. M2).

Die Ergebnisse aus der GLY-Koloniebox verdeutlichen, dass bereits die dauerhafte Exposition gegenüber Glyphosat allein die Wärmeerzeugung beeinträchtigt. Schon zu Beginn der Nahrungsbeschränkung ist die Nesttemperatur etwa 1 °C niedriger als in der Kontrollgruppe. In Kombination mit Nahrungsmangel verstärkt sich dieser Effekt deutlich: Die Nesttemperatur fällt im betroffenen Kolonieteil innerhalb der Versuchsdauer um insgesamt 4 °C – also doppelt so stark wie in der Kontrollkolonie.

Unter diesen Bedingungen liegt die Nesttemperatur außerhalb des für Hummelpuppen günstigen Präferendums, wodurch der Fortbestand der Brutkolonie gefährdet sein könnte.

- Soma / Zellkörper

- Mitochondrium

- Zellkern

- Dendrit

- Axonhügel

- Axon

- Myelinscheide / Schwannsche Zelle

- Ranviersche Schnürringe

- synaptisches Endknöpfchen / präsynaptische Endigung

- synaptisches Vesikel (mit Neurotransmitter)

Wenn ein Aktionspotenzial an der präsynaptischen Endigung eintrifft, öffnen sich spannungsabhängige Calciumkanäle, sodass Calcium-Ionen in das Innere der Präsynapse einströmen. Dieser Calciumeinstrom bewirkt, dass mit Neurotransmitter gefüllte Vesikel zur präsynaptischen Membran wandern, dort mit ihr verschmelzen und den Botenstoff Acetylcholin in den synaptischen Spalt freisetzen. Anschließend diffundieren die Acetylcholinmoleküle zur postsynaptischen Membran, wo sie an spezifische Rezeptoren binden. Durch diese Bindung öffnen sich Natriumkanäle, was einen Einstrom von Natriumionen in die postsynaptische Zelle zur Folge hat. Dadurch kommt es zu einer Depolarisation in Form eines exzitatorischen postsynaptischen Potenzials (EPSP). Nach der Signalübertragung löst sich der Transmitter wieder vom Rezeptor, wodurch der Komplex inaktiviert wird. Das Acetylcholin wird anschließend durch das Enzym Acetylcholinesterase in seine Bestandteile Acetat und Cholin gespalten. Das Cholin wird in die Präsynapse zurücktransportiert und dort zur erneuten Synthese von Acetylcholin genutzt.

Die Verlängerung von EPSPs an cholinergen Synapsen durch den Einfluss von Neonicotinoiden lässt sich dadurch erklären, dass diese Stoffe die Wirkung der Acetylcholinesterase hemmen. Normalerweise sorgt dieses Enzym dafür, dass das ausgeschüttete Acetylcholin im synaptischen Spalt rasch in seine inaktiven Bestandteile Acetat und Cholin zerlegt wird. Wird die Enzymaktivität jedoch blockiert, verbleibt der Neurotransmitter deutlich länger im synaptischen Spalt und kann somit wiederholt oder über einen längeren Zeitraum an die postsynaptischen Rezeptoren binden. In der Folge öffnen sich Natriumkanäle häufiger oder länger, was zu einem verstärkten Einstrom von Natriumionen und damit zu einer prolongierten Depolarisation führt.

Als zusätzliche Hypothese kommt in Betracht, dass Neonicotinoide auf präsynaptischer Ebene die Öffnungszeit spannungsabhängiger Calciumkanäle verlängern. Ein dadurch anhaltend erhöhter Calciumeinstrom würde die Freisetzung von Acetylcholin in größerer Menge oder über eine längere Dauer ermöglichen, was wiederum eine verstärkte Aktivierung der postsynaptischen Rezeptoren und eine Verlängerung des EPSP bewirken könnte. Beide Mechanismen – die Hemmung des Abbaus im synaptischen Spalt und die verstärkte Freisetzung aus der Präsynapse – könnten sich gegenseitig verstärken und erklären, weshalb Neonicotinoide so stark in die synaptische Signalübertragung eingreifen.Hummeln, die mit Neonicotinoiden behandelt wurden, zeigten im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe eine größere durchschnittliche Flugdistanz zwischen den aufgesuchten Blüten. Dies weist darauf hin, dass sie nicht gezielt die nächstgelegenen lohnenden Blüten ansteuerten. Trotz der verlängerten Flugstrecken unterschieden sich die mittleren Flugzeiten beider Gruppen jedoch kaum, was darauf schließen lässt, dass die behandelten Hummeln mit höherer Geschwindigkeit flogen.

Diese Beobachtungen deuten auf eine Beeinträchtigung der Orientierungsfähigkeit der Hummeln durch die Neonicotinoide hin. Laut Material 6 kann die Wirkung dieser Insektizide zu einer Verlängerung der exzitatorischen postsynaptischen Potenziale (EPSP) an den Synapsen führen. Dadurch werden über längere Zeiträume zusätzliche Aktionspotenziale in den Pilzkörpern des Gehirns generiert, was vermutlich die Verarbeitung von Duftreizen sowie den Zugriff auf zuvor erlernte Informationen aus der Konditionierung stört. Infolgedessen könnten die behandelten Hummeln Schwierigkeiten haben, lohnende Blüten zuverlässig anhand ihres Duftes zu erkennen, was erklärt, warum sie häufiger Umwege fliegen und nicht effizient den kürzesten Weg zur nächsten Blüte wählen.

Der ganzjährige und großflächige Einsatz von Glyphosat auf landwirtschaftlichen Flächen reduziert das Vorkommen blühender Wildpflanzen erheblich, wodurch das Nahrungsangebot für Hummeln stark eingeschränkt wird. Dieser Verlust an Nektar- und Pollenquellen stellt neben der zunehmenden Umwandlung naturnaher, blütenreicher Lebensräume in Acker- und Siedlungsflächen einen zusätzlichen Umweltstressor dar (M3). In der Folge wird es für Hummeln immer schwieriger, bis zum Sommer ausreichend Nahrung zu sammeln, um eine leistungsfähige Brut mit Drohnen und neuen Königinnen aufzuziehen (M1, M2).

Eine funktionierende Thermoregulation ist insbesondere im kalten Frühjahr essenziell – sowohl für die Sammelflüge als auch für die Aufrechterhaltung einer konstanten Nesttemperatur (M1). Glyphosat führt jedoch zu einem Absinken der Nesttemperatur, was sich bei gleichzeitigem Nahrungsmangel noch verschärft (M4). Dies kann zu Entwicklungsverzögerungen bei der Brut führen. In Kombination mit einer unzureichenden Nahrungsversorgung kann die Glyphosatbelastung sogar das vollständige Erliegen der Brutentwicklung und den Kollaps der Kolonie zur Folge haben (M4).

Neonicotinoide, die von Hummeln über Nektar und Pollen aufgenommen werden, beeinträchtigen zentrale Fähigkeiten wie Orientierung, Kommunikation und Lernverhalten (M6). Dies führt zu ineffizientem Sammelverhalten: Die unter Einfluss der Gifte stehenden Hummeln fliegen längere Strecken, wodurch ihr Energiebedarf steigt (M7). Da Hummeln täglich hunderte bis tausende Blüten anfliegen (M7), summieren sich selbst kleine Effizienzverluste zu einem spürbaren Nachteil für die Nahrungsversorgung der Kolonie – mit negativen Folgen für die Brutentwicklung (M1, M2).

Die gleichzeitige Belastung durch Glyphosat und Neonicotinoide wirkt somit synergistisch und stellt eine erhebliche Gefährdung für das Überleben von Hummelvölkern dar.