HT 1

Katzenminze – erregend und abstoßend zugleich

Viele Katzenarten werden von bestimmten Pflanzen wie Katzenminze angezogen und wälzen sich darin. Dieses Verhalten ist von der Wahrnehmung bestimmter Duftstoffe abhängig. Nun gibt es weitere Erkenntnisse zu den Hintergründen dieses Verhaltens.Beschreibe den neurophysiologischen Wirkungsmechanismus der Reaktion von Hauskatzen auf Katzenminze nach dem in M 1 dargestellten Modell.

Begründe die in M 2 beschriebene Versuchsdurchführung.

Werte die in Tabelle 1 dargestellten Ergebnisse im Hinblick auf die Wirkung von Katzenminze auf Gelbfiebermücken aus (M 2).

Erkläre den Kurvenverlauf des in Abbildung 2B dargestellten Rezeptorpotenzials (M 3).

Erläutere den Zusammenhang zwischen der Reizstärke und der Schmerzintensität bei Gelbfiebermücken (M 3).

Fasse die in Abbildung 3 gezeigten Ergebnisse zusammen und erläutere diese im Hinblick auf die Reaktion der Gelbfiebermücken auf Katzenminze (M 2 und M 4).

Erkläre die Bedeutung des Verhaltens von verschiedenen Katzenarten in Gegenwart von Katzenminze für ihre reproduktive Fitness (M 1 bis M 4).

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?M 1 Reaktion von Katzen auf Katzenminze

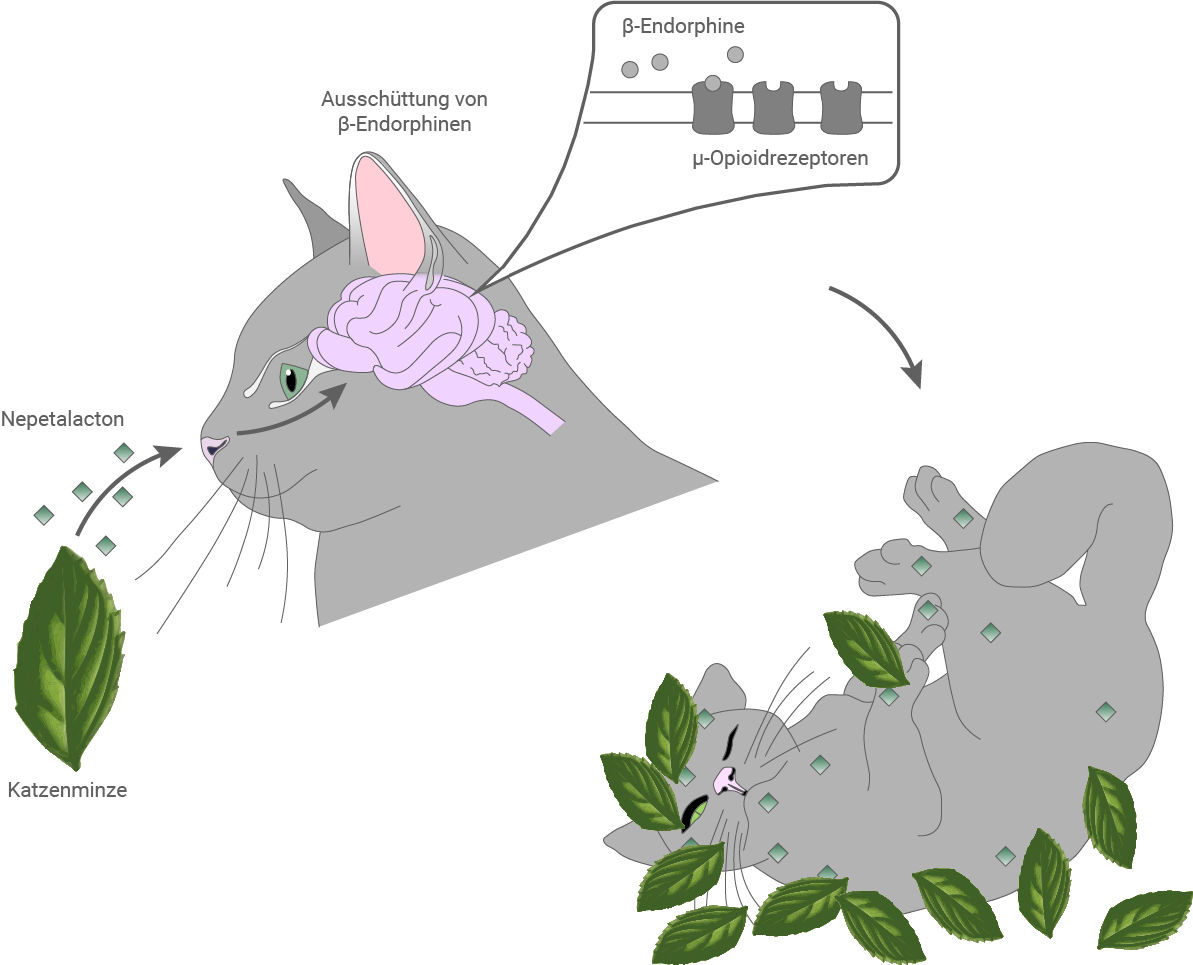

In Gegenwart von Katzenminze (Nepeta cataria) zeigen viele Hauskatzen (Felis sylvestris catus) ein charakteristisches Verhalten. Das Verhalten wird von dem Duftstoff Nepetalacton ausgelöst, der von der Katzenminze und anderen Pflanzen abgegeben wird. Sie reiben ihr Gesicht und ihren Kopf an den Pflanzen und rollen sich mit dem Körper über sie. Dieses Verhalten ist auch bei vielen weiteren Katzenarten zu beobachten, wie zum Beispiel beim Eurasischen Luchs (Lynx rufus), beim Löwen (Panthera leo) in Afrika, beim Amurleoparden (Panthera pardus orientalis) in Asien und beim Jaguar (Panthera onca) in Amerika. Der Wirkmechanismus des Duftstoffs Nepetalacton wurde bei Hauskatzen genauer untersucht. Das daraus resultierende Modell ist in Abbildung 1 dargestellt. β-Endorphine zählen zu den körpereigenen Stoffen, die Euphorie und andere positive Empfindungen bewirken. Sie werden im Gehirn ausgeschüttet und binden dort an μ-Opioidrezeptoren in postsynaptischen Membranen.

M 2 Reaktion von Mücken auf Katzenminze

Die Wirkung von Katzenminze wurde auch bei weiteren Tierarten untersucht, unter anderem bei der Gelbfiebermücke (Aedes aegypti), die weltweit in den Tropen und Subtropen verbreitet ist. Die weiblichen Mücken ernähren sich durch Blutsaugen an lebenden Tieren und Menschen. Dabei können sie verschiedene Krankheitserreger übertragen. Sie nehmen die Anwesenheit ihrer Wirte mithilfe von Duftstoffen wahr, die zum Beispiel über den Schweiß abgegeben werden. Zur Untersuchung der Wirkung von Katzenminze auf Gelbfiebermücken wurden folgende Versuche durchgeführt: Weibliche Mücken konnten zwischen zwei Glasgefäßen mit Blut wählen. Das 37 °C warme Blut war jeweils mit einer künstlichen Membran abgedeckt, über die eine 12 Stunden lang von Menschen getragene Socke gespannt wurde. Zwischen die Membran und die Socke wurde entweder 1 g Katzenminze oder kein zusätzlicher Stoff gegeben. Über 45 Minuten wurde alle fünf Minuten gezählt, wie viele Mücken auf der jeweiligen Socke gelandet waren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.M 3 Neurophysiologische Experimente mit dem TRPA1-Ionenkanal

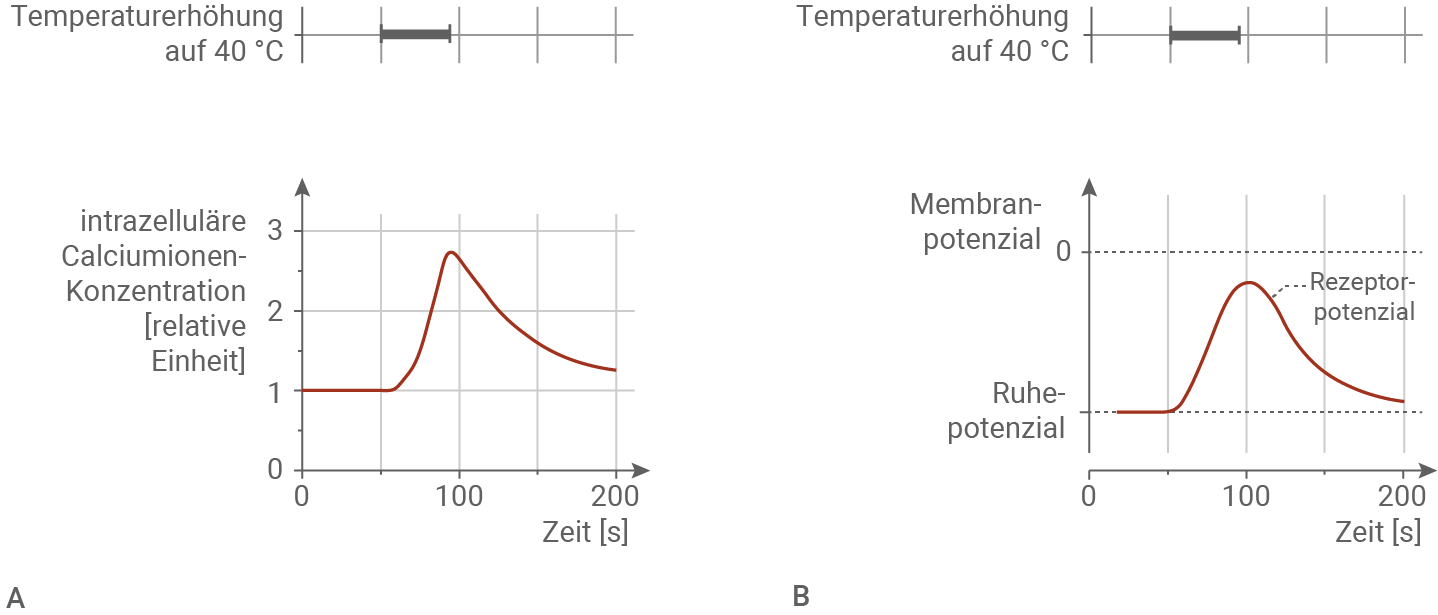

Mücken meiden Oberflächen, deren Temperaturen über denen ihrer bevorzugten Wirte liegen. In den Membranen primärer Sinneszellen von Insekten kommt der Kationenkanal TRPA1 vor. In Experimenten wurde nachgewiesen, dass der TRPA1-Ionenkanal bei der Gelbfiebermücke eine Rolle bei der Wahrnehmung schmerzauslösender Reize spielt. In einem Experiment wurde die intrazelluläre Calciumionen-Konzentration bei unterschiedlichen Temperaturen in Zellen gemessen, die in ihren Zellmembranen den TRPA1-Ionenkanal der Gelbfiebermücke enthielten (Abb. 2A). Außerdem wurde ein Rezeptorpotenzial abgeleitet (Abb. 2B).

B einer primären Sinneszelle mit TRPA1-Ionenkanal. Die Dauer der Reizung ist jeweils durch Balken gekennzeichnet.

M 4 Ionenfluss durch den TRPA1-Ionenkanal

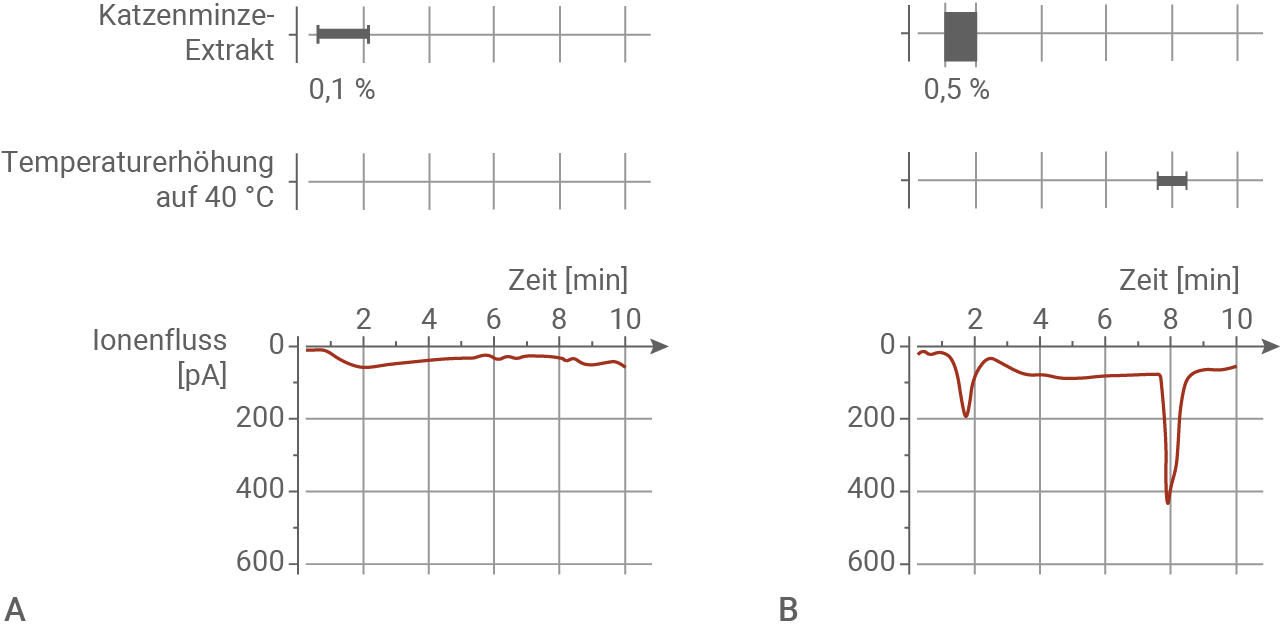

In einem weiteren Experiment wurden erneut Zellen verwendet, die in ihren Zellmembranen den TRPA1-Ionenkanal der Gelbfiebermücke enthielten. Diese Zellen wurden mit unterschiedlichen Konzentrationen von Katzenminze-Extrakt oder als Kontrolle mit Temperaturerhöhung behandelt und der Kationenfluss durch TRPA1-Ionenkanäle gemessen (Abb. 3). Katzenminze-Extrakt enthält den Duftstoff Nepetalacton (vgl. M 1).

A Katzenminze-Extrakt 0,1-prozentig, keine Temperaturerhöhung;

B Katzenminze-Extrakt 0,5-prozentig, Temperaturerhöhung. Die Dauer der jeweiligen Reizung ist durch Balken gekennzeichnet. pA = Pikoampere

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Wirkmechanismus bei Katzen:

Katzen reagieren auf Nepetalacton, weil der Stoff in der Nasenschleimhaut spezifische Rezeptoren aktiviert und dadurch eine Signaltransduktion auslöst. Die entstehende Erregung wird an das Gehirn weitergeleitet, wo β-Endorphine ausgeschüttet werden. Diese binden an μ-Opioidrezeptoren postsynaptischer Membranen und verstärken die ausgelösten positiven Empfindungen. Das führt zu einem rauschähnlichen Zustand, der sich in Reiben, Rollen und Wälzen äußert. Durch die Endorphinausschüttung entsteht eine positive Rückkopplung, die das Verhalten stabilisiert und einen Belohnungseffekt erzeugt.Experiment mit Gelbfiebermücken:

Im Versuch konnten Mücken zwischen zwei Blutquellen wählen, die jeweils mit getragenen Socken abgedeckt waren, von denen eine mit Katzenminze behandelt wurde. Bereits nach fünf Minuten zeigte sich eine deutliche Präferenz: 22 % der Tiere landeten auf der behandelten Socke, während 78 % die unbehandelte aufsuchten. Nach 45 Minuten sank der Anteil auf der Katzenminze-Socke weiter auf nur 8 %, wodurch der Unterschied zwischen beiden Bedingungen über den gesamten Versuchsverlauf hinweg bestehen blieb. Da getragene Socken typische Wirtssignale wie Schweiß enthalten, ist die Versuchsanordnung realitätsnah. Die Katzenminze überlagert diese Signale offenbar so stark, dass die Mücken die potenzielle Blutquelle weniger zuverlässig erkennen. Der Versuch legt daher nahe, dass Nepetalacton die Orientierung der Mücken beeinträchtigt und so die Wahrscheinlichkeit von Stichen sowie von möglichen Krankheitsübertragungen senkt. Die Ergebnisse weisen zudem auf eine ökologisch schonende Schutzfunktion der Pflanze hin, da ihr intensiver Geruch die Mücken effektiv fernhält. Insgesamt zeigt sich, dass Katzenminze durch ihren stark wahrnehmbaren Duftstoff Nepetalacton als natürliches Repellent wirkt.TRPA1-Kanal und Rezeptorpotenzial:

In Abb. 2B ist erkennbar, dass eine Temperaturerhöhung auf 40 °C zu einer deutlichen Depolarisation der primären Sinneszelle führt: Das Membranpotenzial steigt während der gesamten Reizdauer über das Ruhepotenzial an und bildet ein stabiles Rezeptorpotenzial aus. Dieses elektrischen Signal weist darauf hin, dass Hitze als starker, potenziell schmerzhafter Reiz wahrgenommen wird. Der Anstieg des Membranpotenzials lässt sich durch die in Abb. 2A dargestellte Veränderung der intrazellulären Calciumkonzentration erklären. Nur während der Erwärmung steigt die Ca2+-Konzentration deutlich an und fällt nach Ende des Reizes wieder ab. Dieser zeitliche Verlauf zeigt, dass die Temperaturerhöhung zur Öffnung der TRPA1-Ionenkanäle führt, durch die Ca2+ in die Zelle einströmt. Der Ca2+-Einstrom depolarisiert die Membran, wodurch das Rezeptorpotenzial entsteht und mit zunehmender Erwärmungsdauer verstärkt wird. Da es sich um eine primäre Sinneszelle handelt, wird dieses Rezeptorpotenzial direkt in Form von Aktionspotenzialen an das Nervensystem weitergeleitet und als Schmerz- bzw. Hitzereiz interpretiert. Nach Beendigung der Erwärmung sinken sowohl das Membranpotenzial als auch die intrazelluläre Ca2+-Konzentration wieder ab, weil Calcium aktiv aus dem Zytoplasma herausgepumpt wird. Damit kehrt die Zelle in den Ruhezustand zurück und die Reizantwort endet. Insgesamt zeigt sich, dass der TRPA1-Kanal Temperaturerhöhung in einen Ca2+-Einstrom übersetzt, der ein Rezeptorpotenzial erzeugt und damit die Wahrnehmung von Hitze und Schmerz ermöglicht.Zusammenhang von Reizstärke und Schmerz:

Eine stärkere Temperaturerhöhung verstärkt den elektrochemischen Gradienten für Calciumionen und erhöht dadurch den Ca2+-Einstrom durch die geöffneten TRPA1-Kanäle. Solange die Temperatur erhöht bleibt, strömen kontinuierlich weitere Calciumionen in die Zelle ein, wodurch die Depolarisation zunimmt. Das Rezeptorpotenzial steigt dadurch in seiner Amplitude an und bildet die Stärke des Reizes direkt ab. Da primäre Sinneszellen Aktionspotenziale selbst erzeugen, wird ein größeres Rezeptorpotenzial in eine höhere Frequenz von Aktionspotenzialen übersetzt. Die Reizintensität wird also amplitudencodiert auf Rezeptorebene und anschließend frequenzcodiert über die Aktionspotenziale an das Nervensystem weitergegeben. Bei sehr starken Depolarisationen erreicht die Aktionspotenzialfrequenz Werte, die vom Nervensystem als Schmerzreiz interpretiert werden. Dieser Schmerz signalisiert drohende Gewebeschädigung und führt dazu, dass Mücken übermäßig heiße Oberflächen meiden.Ergebnisse M2 und M4 im Vergleich:

In M2 wurde gezeigt, dass Mücken Katzenminze meiden und bevorzugt unbehandelte Socken anfliegen, was eine klare abschreckende Wirkung auf Verhaltensebene belegt. M4 liefert dafür die zelluläre Erklärung: Bereits bei 0,1 % Katzenminze-Extrakt tritt ein messbarer Ca²⁺-Einstrom durch die TRPA1-Kanäle auf, der in Abb. 3A als leichter negativer Ausschlag im Bereich von etwa –50 pA sichtbar wird. Bei 0,5 % Katzenminze-Extrakt verstärkt sich dieser Effekt deutlich; Abb. 3B zeigt Ionenströme von etwa –150 pA, sodass der Reiz rund drei Mal stärker ausfällt als bei 0,1 %. Zum Vergleich erreicht eine Temperaturerhöhung auf 40 °C einen Ioneneinstrom von ungefähr –250 pA und damit ein fast doppelt so starkes Signal wie der chemische Reiz durch 0,5 % Katzenminze-Extrakt. Trotz unterschiedlicher Intensität nutzen beide Reize denselben Signalweg über TRPA1, der typischerweise Hitze- und Schmerzsignale vermittelt. Nepetalacton löst somit eine chemische Aktivierung dieses Schmerzkanals aus. Die in M2 beobachtete Meidung lässt sich daher direkt durch die in M4 gezeigten Ionenströme erklären: Die chemisch ausgelöste Depolarisation entspricht einem unangenehmen, schmerzähnlichen Reiz, der zu einem ausgeprägten Vermeidungsverhalten führt. Damit bestätigen beide Ansätze übereinstimmend, dass Katzenminze über TRPA1 eine deutliche Repellentwirkung entfaltet.Bedeutung für Fitness der Katzen:

Reproduktive Fitness beschreibt den Beitrag eines Individuums zum Genpool der nächsten Generation, also wie erfolgreich es Nachkommen erzeugt, die selbst wieder fortpflanzungsfähig sind. Im Zusammenhang mit Katzenminze entsteht dieser Vorteil dadurch, dass Katzen beim Reiben Nepetalacton auf ihr Fell übertragen und so einen schützenden Duftfilm bilden. Dieser Duft schreckt blutsaugende Parasiten wie Mücken ab, wodurch die Zahl der Stiche und infektionsbedingten Erkrankungen sinkt. Gesündere Tiere können ihre Energie stärker in Überleben und Fortpflanzung investieren und hinterlassen über die Zeit mehr Nachkommen als weniger geschützte Artgenossen. Dadurch wird das Verhalten, sich mit Katzenminze einzureiben, durch natürliche Selektion begünstigt und in der Population stabilisiert. Katzenminze trägt somit indirekt zum Fortpflanzungserfolg und damit zum reproduktiven Fitnessvorteil der Tiere bei.