HT 3

Hering und Sprotte im Lebensraum Ostsee

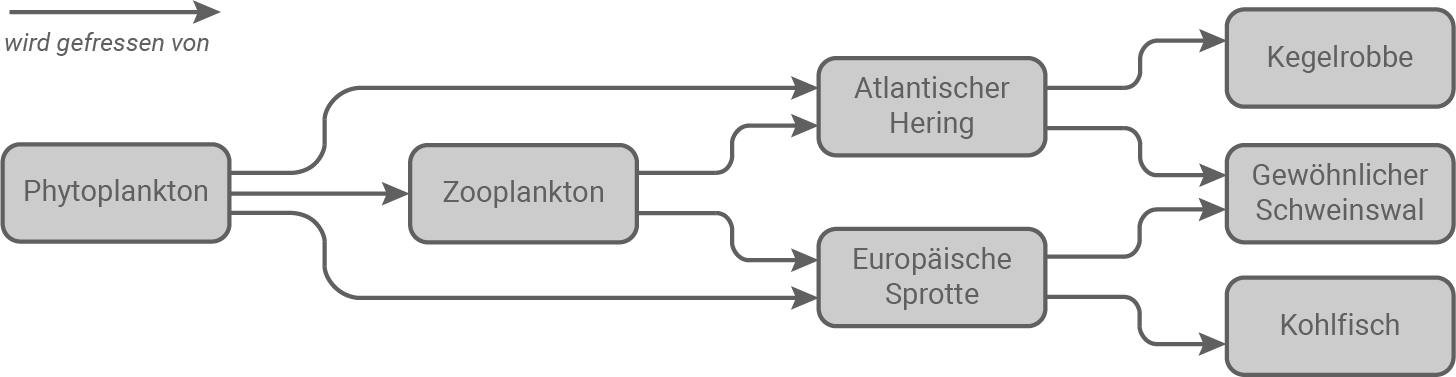

Die Ostsee ist in einem ökologisch kritischen Zustand. Sie unterliegt sowohl den klimatischen Veränderungen als auch dem Nutzungsdruck durch den Menschen. Es werden Veränderungen in den Fischbeständen verzeichnet und daher deren Ursachen untersucht.Beschreibe die Stellung der Kegelrobbe im dargestellten Nahrungsnetz (M 1).

Begründe allgemein die Begrenzung von Nahrungsketten auf meist vier Trophieebenen (M 1).

Erkläre das gemeinsame Vorkommen von Hering und Sprotte in der Ostsee unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen ökologischen Nischen (M 1 und M 2).

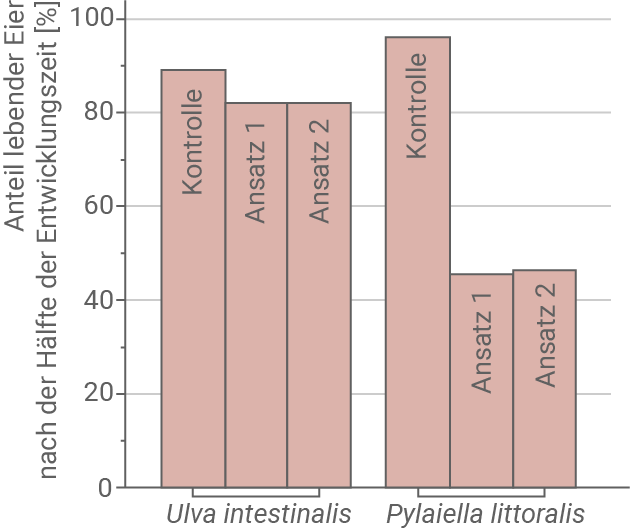

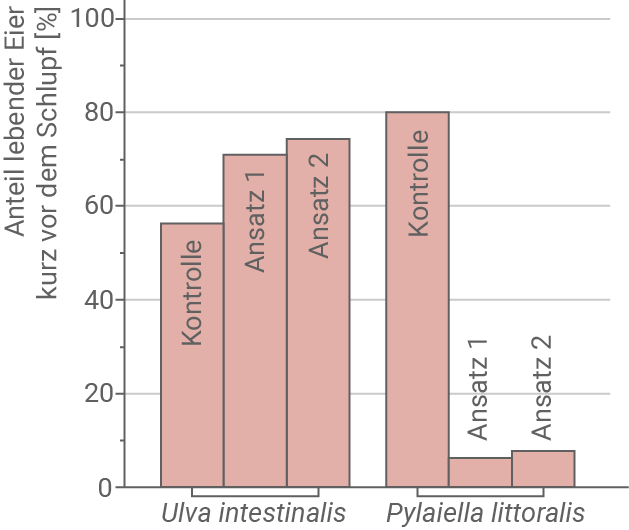

Werte die Ergebnisse des Experiments aus (M 3).

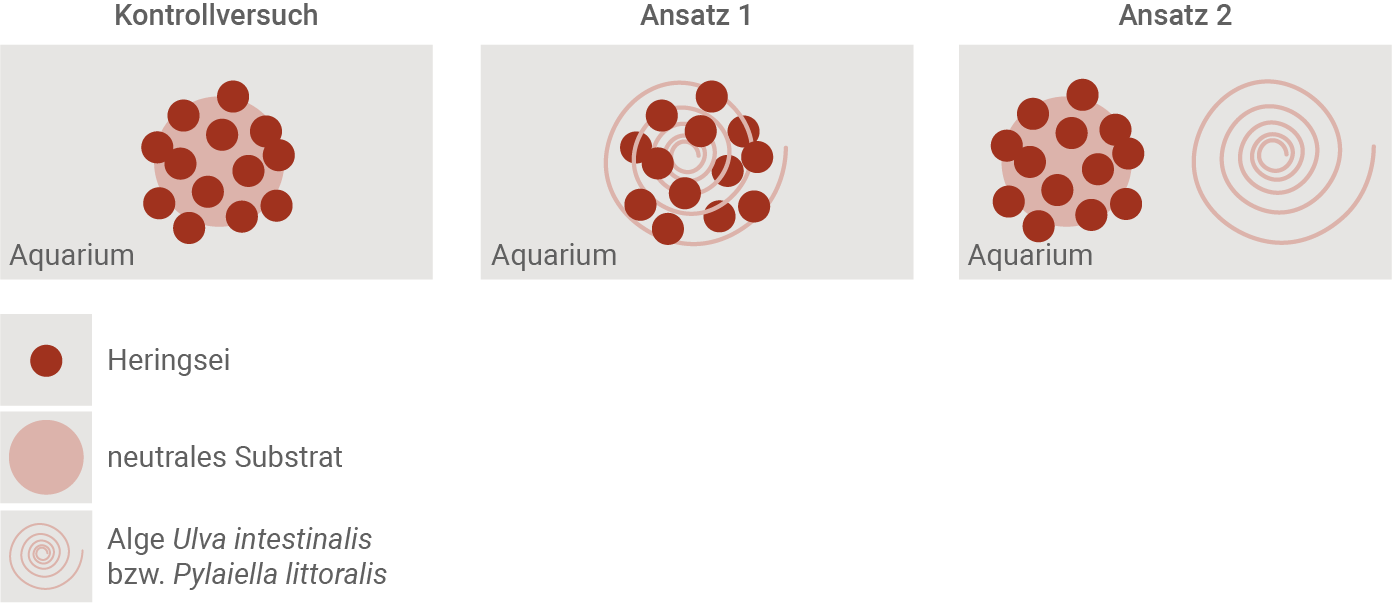

Begründe die Notwendigkeit des in Abbildung 2 dargestellten Kontrollversuchs (M 3).

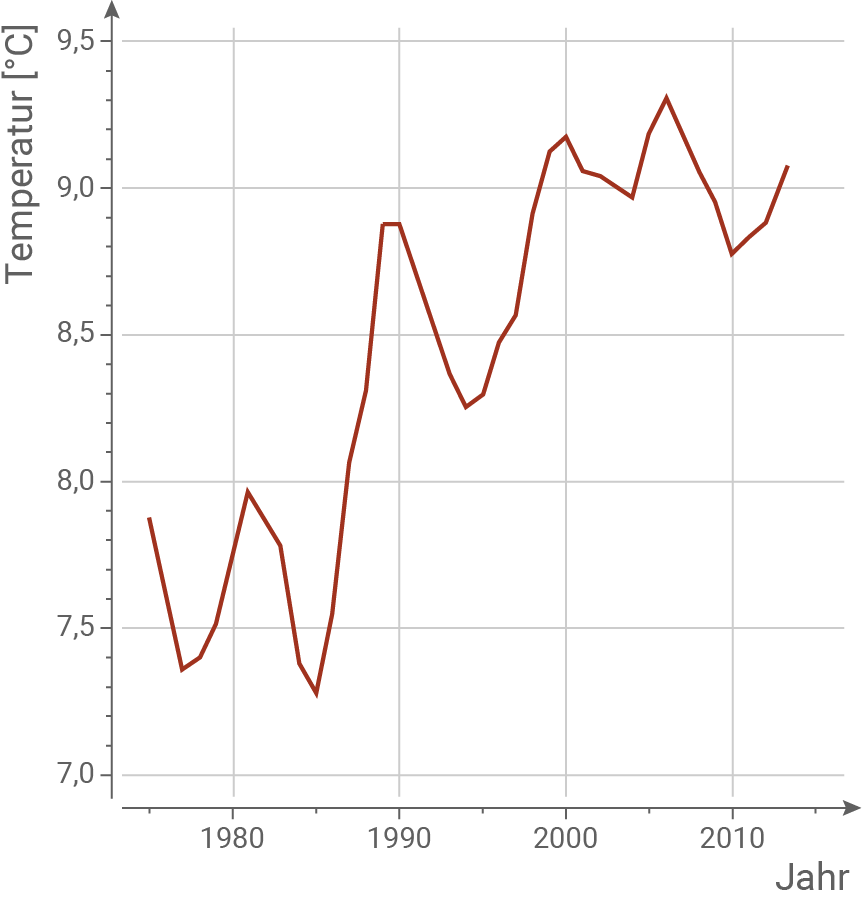

Erläutere die Auswirkungen des Klimawandels auf die in Zukunft zu erwartenden Populationsentwicklungen von Hering und Sprotte (M 2 bis M 4).

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?M 1 Leben in der Ostsee

In aquatischen Ökosystemen wie der Ostsee findet man im Wasser viele schwebende Kleinstlebewesen, das sogenannte Plankton. Das Phytoplankton besteht aus Fotosynthese betreibenden pflanzlichen Organismen und das Zooplankton aus tierischen Organismen. Das Auftreten des Phytoplanktons ist temperaturabhängig. Die Menge an Phytoplankton schwankt im Jahresrhythmus. Die Ostsee ist durch eine geringe Artenvielfalt gekennzeichnet. Abbildung 1 zeigt ein Nahrungsnetz von Lebewesen in der Ostsee.

M 2 Hering und Sprotte

Der Atlantische Hering ist ein Schwarmfisch, der bis zu 45 cm lang und 25 Jahre alt werden kann. Die dichten Schwärme sind tagsüber in Meeresbodennähe zu finden. Sie lösen sich nachts auf und die Fische folgen dem Plankton, von dem sie sich ernähren, an die Oberfläche. Man unterscheidet beim Atlantischen Hering zwei Unterarten, von denen eine im Herbst und die andere im Frühjahr laicht. Heringe sind ausgesprochen salztolerant, präferieren aber einen hohen Salzgehalt. Sie laichen jedoch auch noch bei einem geringen Salzgehalt. Bei geringem Salzgehalt wachsen die Larven allerdings sehr langsam. Heringe bevorzugen kühleres Wasser. Die jahreszeitliche Änderung der Wassertemperatur signalisiert den Fischen den Beginn der Laichzeit. Die Heringsweibchen laichen je nach Unterart im Herbst in 40 bis 70 m Tiefe oder im Frühjahr in geringeren Wassertiefen in Küstennähe. Ihre befruchteten, klebrigen Eier sinken auf Unterwasserpflanzen, Felsen oder Kies ab. Die Larven schlüpfen abhängig von der Wassertemperatur nach 10 bis 40 Tagen. Sie bewegen sich in höhere Wasserschichten und fressen dort vor allem das reichlich vorhandene Phytoplankton und später das ebenfalls ausreichend vorhandene Zooplankton. Die Europäische Sprotte ist ein Schwarmfisch, der nur 16 cm groß wird und ca. 6 Jahre lebt. Tagsüber halten sich die Schwärme am Meeresboden auf. Die Schwärme lösen sich nachts auf und die Fische folgen dem Plankton, von dem sie sich ernähren, an die Oberfläche. Sprotten präferieren niedrige Salzgehalte. Die Laichgebiete der Sprotten liegen in Küstennähe, in einer Tiefe von etwa 10 bis 20 m. Der Laich schwebt im Wasser und nach etwa einer Woche schlüpfen die Larven, die sich überwiegend von Fotosynthese betreibenden Kieselalgen ernähren. Der Fortpflanzungserfolg der im Frühjahr laichenden Sprotten wird durch hohe Wassertemperaturen und milde Winter gefördert.M 3 Einfluss von Algenarten auf die Sterblichkeit von Heringseiern

Der Greifswalder Bodden in der südwestlichen Ostsee ist ein Flachwasserbereich mit Süßwassereinleitung, der im Frühjahr als „Kinderstube des Herings“ bezeichnet wird. Bei Untersuchungen wurde ein Rückgang der Populationsdichte bei der im Flachwasser laichenden Unterart des Atlantischen Herings festgestellt. Daher wurde im Jahr 2016 der Einfluss von zwei Makroalgenarten, Ulva intestinalis und Pylaiella littoralis, auf den Atlantischen Hering untersucht. Makroalgen sind mehrzellige Algen. Ihre Länge reicht von wenigen Millimetern bis zu 60 m. Insbesondere die Alge P. littoralis profitiert von warmen Temperaturen und hohem Mineralstoffgehalt des Wassers. Beide Algenarten waren in den vergangenen Jahren immer früher im Jahr aufgetreten und von den Heringen als Laichgrund zur Zeit der Eiablage verwendet worden. Zeitgleich wurde eine immer höhere Sterblichkeit der Heringseier beobachtet. Für die Untersuchungen wurden Aquarien mit verschiedenen Ansätzen genutzt (Abb. 2). Diese wurden mit Wasser aus dem Greifswalder Bodden versorgt und die abiotischen Faktoren unter nahezu konstanten, natürlichen Bedingungen gehalten. Es wurde die gleiche Anzahl an Heringseiern in die Aquarien gegeben.

M 4 Lebensraum Ostsee und der Klimawandel

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Trophieebene der Kegelrobbe:

Die Kegelrobbe befindet sich im Nahrungsnetz der Ostsee auf der vierten Trophieebene. Aus M1 wird deutlich, dass sie sich vom Atlantischen Hering ernährt. Der Hering frisst Zooplankton, das wiederum Phytoplankton aufnimmt. Damit ist die Kegelrobbe ein tertiärer Konsument und gleichzeitig das Endglied dieser Nahrungskette. In dieser Position hat sie keine natürlichen Feinde mehr und übernimmt die Rolle eines Spitzenprädators. Da pro trophischer Ebene nur ein kleiner Teil der Energie an die nächste Stufe weitergegeben wird, steht am Ende einer Nahrungskette nur wenig Energie zur Verfügung. Dadurch sind die Ketten in Ökosystemen wie der Ostsee meist auf vier Ebenen begrenzt. Die geringe Energieverfügbarkeit erklärt auch, warum die Biomasse von Endkonsumenten wie der Kegelrobbe deutlich kleiner ist als die der unteren Ebenen. Die Kegelrobbe zeigt somit exemplarisch das Prinzip der Energiepyramide und die funktionelle Bedeutung höherer trophischer Ebenen im Nahrungsnetz.Nischenaufteilung von Hering und Sprotte:

Hering und Sprotte leben gemeinsam in der Ostsee, weil sie unterschiedliche ökologische Nischen besetzen. Der Hering bevorzugt kühleres Wasser und kann in größerer Tiefe laichen. Die Sprotte lebt in Küstennähe und legt ihre Eier im Frühjahr in geringeren Wassertiefen ab. Sie ist weniger salztolerant als der Hering und benötigt einen niedrigen Salzgehalt. Heringe können in bis zu 70 m Tiefe laichen. Sprotten laichen hingegen meist in 10 bis 20 m Tiefe. Dadurch überlappen sich ihre Fortpflanzungsstrategien kaum. Beide Arten nutzen jedoch Plankton als Nahrungsquelle. Tagsüber halten sich beide Fischarten in Bodennähe auf. Nachts steigen sie in höhere Wasserschichten auf, um Zooplankton zu fressen. Ihre Schwarmbildung bietet Schutz vor Fressfeinden. Zudem erleichtert sie die Nahrungsaufnahme. Das gemeinsame Vorkommen wird durch die hohe Produktivität des Planktons ermöglicht. So können beide Arten trotz Nahrungskonkurrenz nebeneinander existieren. Die Unterschiede in Salztoleranz und Laichplätzen verhindern direkte Konkurrenz. Dadurch bilden Hering und Sprotte ein Beispiel für Nischenaufteilung in der Ostsee.Einfluss von Makroalgen auf die Überlebensrate von Heringseiern:

Im Kontrollansatz überlebte der Großteil der Heringseier bis kurz vor dem Schlupf. Die Überlebensrate sank im Verlauf zwar etwas, blieb aber deutlich höher als in den Algenansätzen. Bei Ulva intestinalis starben zu Beginn und in der Mitte der Entwicklung mehr Eier, allerdings näherte sich die Überlebensrate gegen Ende der Entwicklung wieder den Werten des Kontrollansatzes an. Bei Pylaella littoralis war die Sterblichkeit durchgängig hoch und nahm im Verlauf sogar weiter zu. Nach der Hälfte der Entwicklungszeit lagen im Kontrollansatz noch rund 80 Prozent der Eier vor. Bei Ulva intestinalis waren es etwa 50–60 Prozent. Pylaella littoralis reduzierte den Wert bereits zu diesem Zeitpunkt auf ungefähr 30 Prozent. Kurz vor dem Schlupf blieben im Kontrollansatz etwa 70 Prozent der Eier übrig. Bei Ulva intestinalis lagen die Werte nun ähnlich hoch, was zeigt, dass sich die Alge späte Entwicklungsstadien weniger stark auswirkt. Bei Pylaella littoralis überlebten hingegen nur noch etwa 20 Prozent der Eier. Makroalgen können die Sauerstoffversorgung und die Lichtverhältnisse am Boden stark beeinflussen. Dies führt zu ungünstigen Entwicklungsbedingungen und erhöht die Sterblichkeit der Eier. Pylaella littoralis stellt dabei den stärksten negativen Faktor dar, da sie die Überlebensrate über die gesamte Entwicklungszeit hinweg massiv reduziert. Das Experiment zeigt, dass bestimmte Algenarten den Fortpflanzungserfolg des Herings begrenzen können. Die „Kinderstube des Herings“ im Greifswalder Bodden ist damit besonders durch Algenblüten gefährdet, was die in der Natur beobachteten Bestandsrückgänge ökologisch erklärt.Bedeutung eines Kontrollversuchs:

Ein Kontrollversuch ist notwendig, um die natürliche Sterblichkeit der Heringseier zu bestimmen und die Effekte der Makroalgen eindeutig beurteilen zu können. Nur wenn alle abiotischen Faktoren wie Temperatur, Licht, Sauerstoffgehalt und Wasservolumen identisch sind, lässt sich sicherstellen, dass Unterschiede zwischen den Gruppen tatsächlich durch die Algen verursacht werden. Im Kontrollversuch fehlt der biotische Faktor „Alge“, während alle anderen Bedingungen gleich bleiben. Dadurch können andere Störfaktoren ausgeschlossen werden. Erst der Vergleich von Kontrollgruppe und Algenansätzen macht eine sichere Aussage darüber möglich, wie stark die Algen die Überlebensrate beeinflussen. Kontrollversuche erhöhen die Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Aussagekraft wissenschaftlicher Experimente und sind daher unverzichtbar.Auswirkungen des Klimawandels auf Hering und Sprotte:

Der Klimawandel verändert Temperatur, Salzgehalt und Nährstoffverfügbarkeit der Ostsee. Heringe bevorzugen kühles Wasser für die Fortpflanzung. Steigende Temperaturen können deshalb zu einer Verschiebung oder Verkleinerung der Laichgebiete führen. Die Sprotte ist wärmetoleranter und könnte ihre Bestände ausweiten. Gleichzeitig sinkt durch erhöhten Süßwassereintrag der Salzgehalt. Heringslarven benötigen jedoch höhere Salzkonzentrationen, während Sprottenlarven in salzärmerem Wasser besser zurechtkommen. Makroalgen spielen ebenfalls eine größere Rolle. In M3 wird beschrieben, dass Pylaella littoralis warme Temperaturen bevorzugt und dadurch früher im Jahr vorkommen kann. Dies erhöht die Sterblichkeit der Heringseier zusätzlich, weil deren empfindliche Entwicklungsphase stärker betroffen ist. Gleichzeitig sinkt der Mineralstoffeintrag in die Ostsee. Da P. littoralis einen hohen Nährstoffgehalt benötigt, kann dieser Faktor das Wachstum der Alge begrenzen. Es ist daher offen, welcher Einfluss stärker wirkt. Insgesamt wird die Heringpopulation stärker unter Druck geraten, während die Sprotte bessere Bedingungen vorfindet. Die Veränderungen beeinflussen das gesamte Nahrungsnetz und können langfristig zu deutlichen Verschiebungen in den marinen Ökosystemen der Ostsee führen.