HT 3 – Evolution, Genetik

Thema: Das Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS)

1.

Gib jeweils eine Definition für die Evolutionsfaktoren Mutation und Selektion an. Erläutere auf dieser Basis das vermehrte Auftreten des WFFS bei Pferden im Pferdesport (Material A).

(10 Punkte)

2.

Nenne vier Eigenschaften des genetischen Codes und ermittle ausgehend von Tabelle 1 die Aminosäuresequenz und den Mutationstyp (Materialien B und D). Erkläre mögliche Auswirkungen der Mutation auf die Kollagensynthese und begründe die Symptome des WFFS (Materialien A und B).

(18 Punkte)

3.

Beschreibe die wesentlichen Schritte einer PCR und erläutere die Funktion der fluoreszierenden Sonden bei dem in Abbildung 1 dargestellten WFFS-Allel-Nachweis (Material C). Werte auf dieser Basis die Untersuchungsergebnisse in Abbildung 2 aus (Material C). Leite begründend Maßnahmen ab, die zu einer Senkung der WFFS-Fälle bei Sportpferden führen (Materialien A bis C).

(26 Punkte)

Material A: Das Warmblood Fragile Foal Syndrome in der Pferdezucht

Das Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS) ist eine bei Pferden auftretende Erbkrankheit, die eine unheilbare Bindegewebsstörung zur Folge hat. Von WFFS betroffene Fohlen zeigen bereits unmittelbar nach der Geburt Symptome. Sie erleiden schon in den ersten Lebensstunden Verletzungen der Bänder, Sehnen und Knochen, die kaum heilen und letztlich tödlich sind. Das WFFS wird autosomal-rezessiv vererbt. Das WFFS gibt es Schätzungen zufolge schon seit 170 Jahren, seit 2011 jedoch werden vermehrt Fälle von WFFS dokumentiert. Etwa sechs bis elf Prozent aller Pferde tragen diesen Gendefekt. Betroffen sind vor allem Pferde, die für den Pferdesport gezüchtet werden. Bei der Zucht wird ein Zuchthengst zur Verpaarung mit verschiedenen Stuten eingesetzt. Man vermutet einen Zusammenhang zwischen der Mutation, die dem WFFS zugrunde liegt, und den bei Sportpferden gewünschten Zuchteigenschaften wie einem besonderen Maß an Beweglichkeit.Material B: Molekulargenetische Ursachen des WFFS

Bindegewebe besteht zu einem großen Teil aus Kollagen. Kollagen ist ein faserig aufgebautes Protein, das neben dem Aufbau von Bindegewebe - zum Beispiel der Haut, der Blutgefäße, der Sehnen und des Knorpels - auch am Aufbau von Knochen und Zähnen beteiligt ist. Kollagen macht bis zu 25 % des Proteingehalts des menschlichen und tierischen Körpers aus. Das PLOD1-Gen codiert für das Enzym Lysyl-Hydroxylase 1 (LH1), welches an einem Teilschritt der Synthese von stabilen Kollagenfasern beteiligt ist. Um Erkenntnisse zu den molekulargenetischen Ursachen des WFFS zu gewinnen, wurde das PLOD1-Gen sequenziert (Tabelle 1).

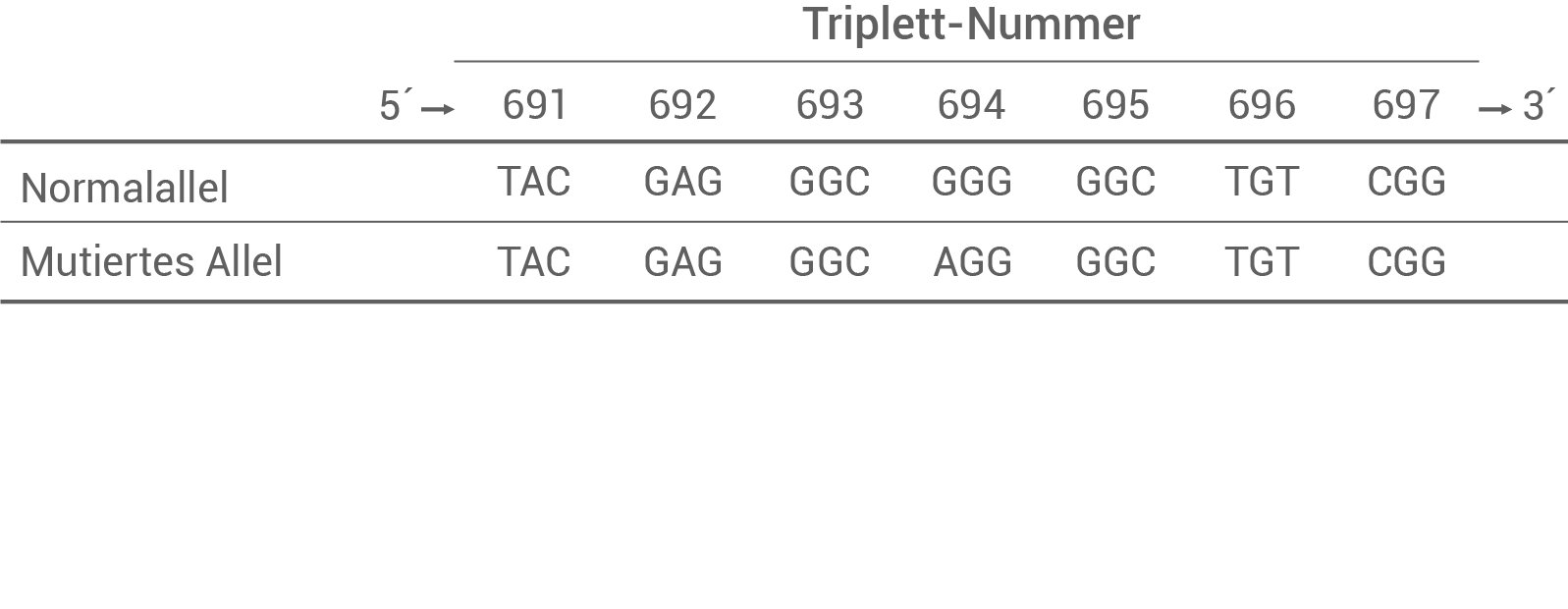

Tab. 1: Ausschnitt aus dem nicht-codogenen Strang des PLOD1-Gens eines gesunden und eines an WFFS erkrankten Fohlens.

Material C: Nachweis von WFFS

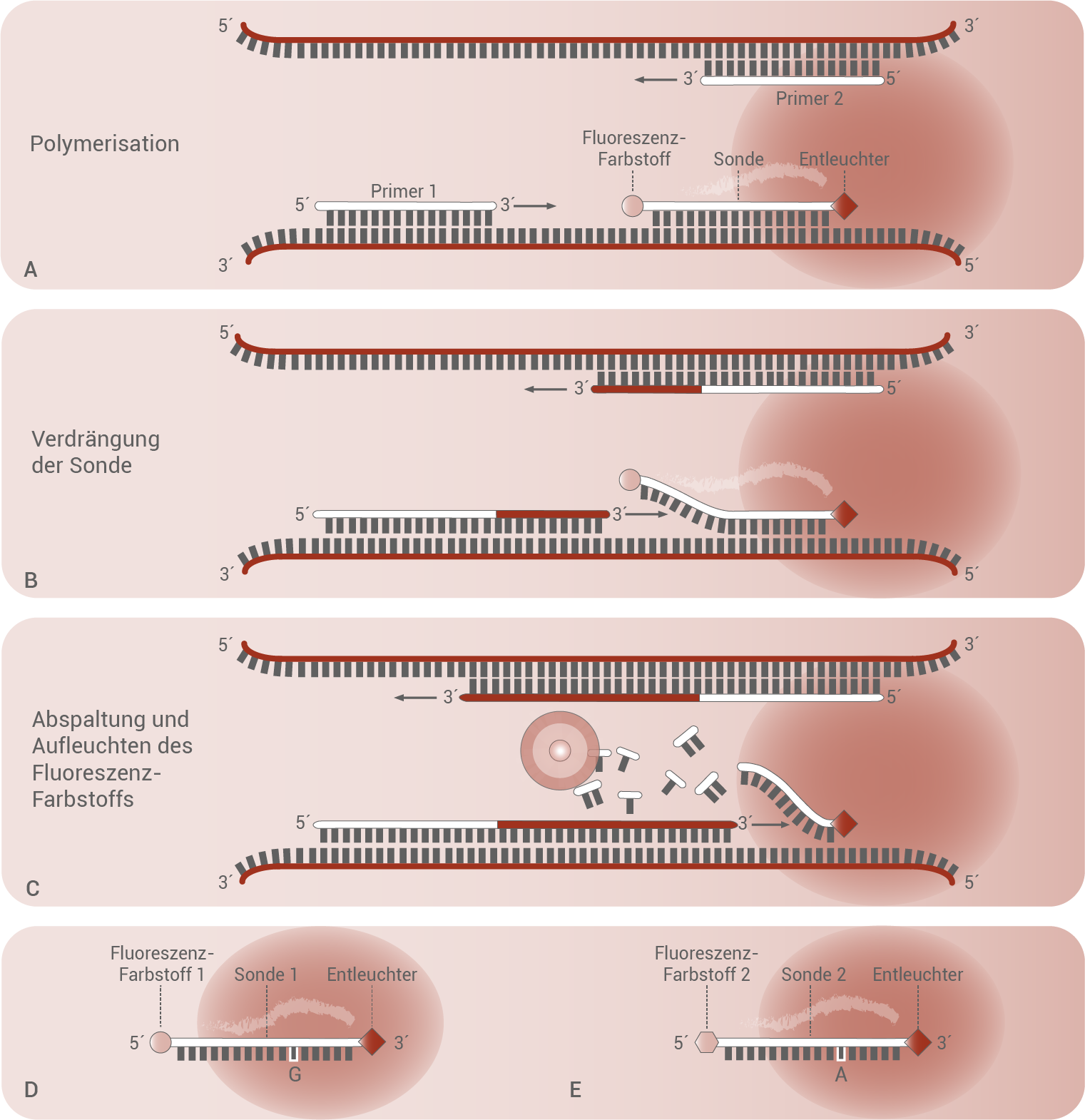

Im Zusammenhang mit dem WFFS wird empfohlen, Zuchtpferde genetisch testen zu lassen. Dafür wird DNA aus dem Blut oder anderen Geweben der zu testenden Tiere isoliert. Anschließend wird das in Abbildung 1 dargestellte Verfahren genutzt, um die Mutation mithilfe einer speziellen PCR nachzuweisen. Bei dieser Form der PCR kommen zusätzlich zwei Sonden zum Einsatz, die selbst nicht als Primer wirken können. Jede der Sonden ist nukleotidgenau komplementär zu der untersuchten DNA-Sequenz, entweder mit oder ohne Mutation. Die beiden Sonden sind am 5'-Ende mit unterschiedlichen fluoreszierenden Farbstoffen gekoppelt und am 3'-Ende mit einem Entleuchter. Sind sowohl der Farbstoff als auch der Entleuchter an der Sonde gebunden, unterdrückt der Entleuchter die Fluoreszenz des Farbstoffs.

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung einer PCR zum Nachweis von WFFS. A Polymerisation; B Verdrängung der Sonde; C Abspaltung und Aufleuchten des Fluoreszenz-Farbstoffs; D und E zwei Sonden

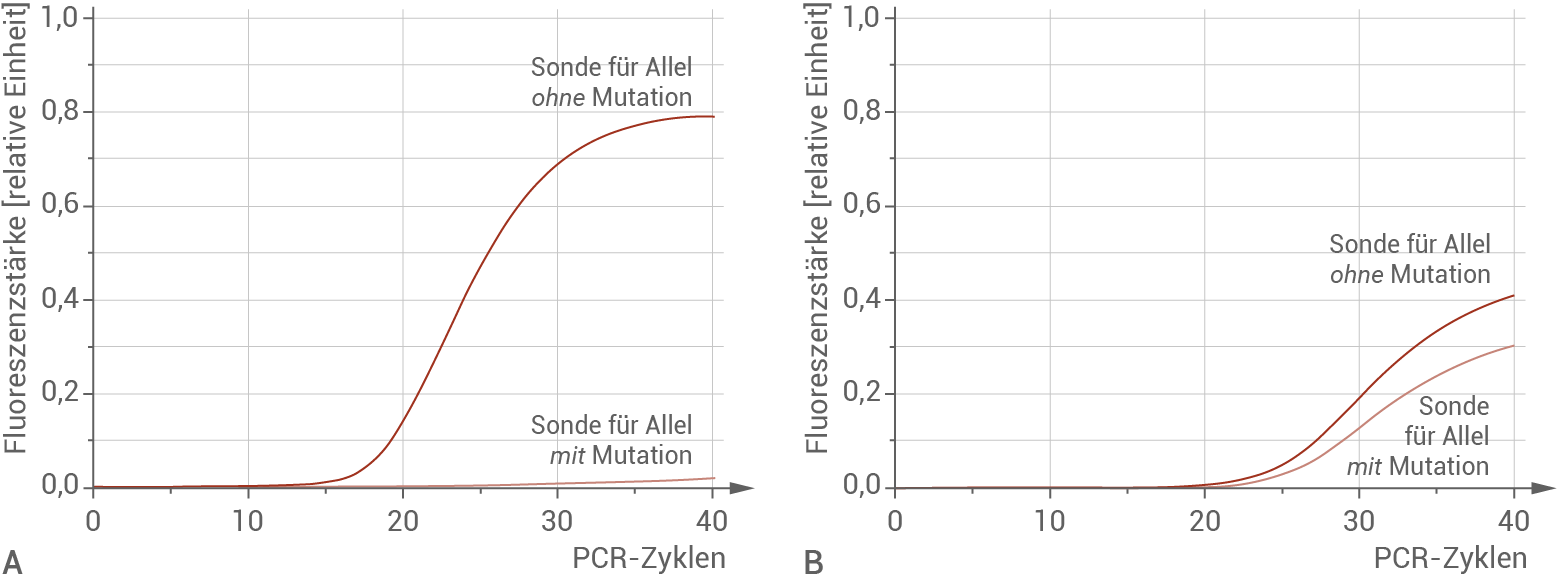

Abb. 2: Fluoreszenzstärke während der PCR für Pferde mit unterschiedlichem PLOD1-Genotyp.

A Genotyp 1; B Genotyp 2

A Genotyp 1; B Genotyp 2

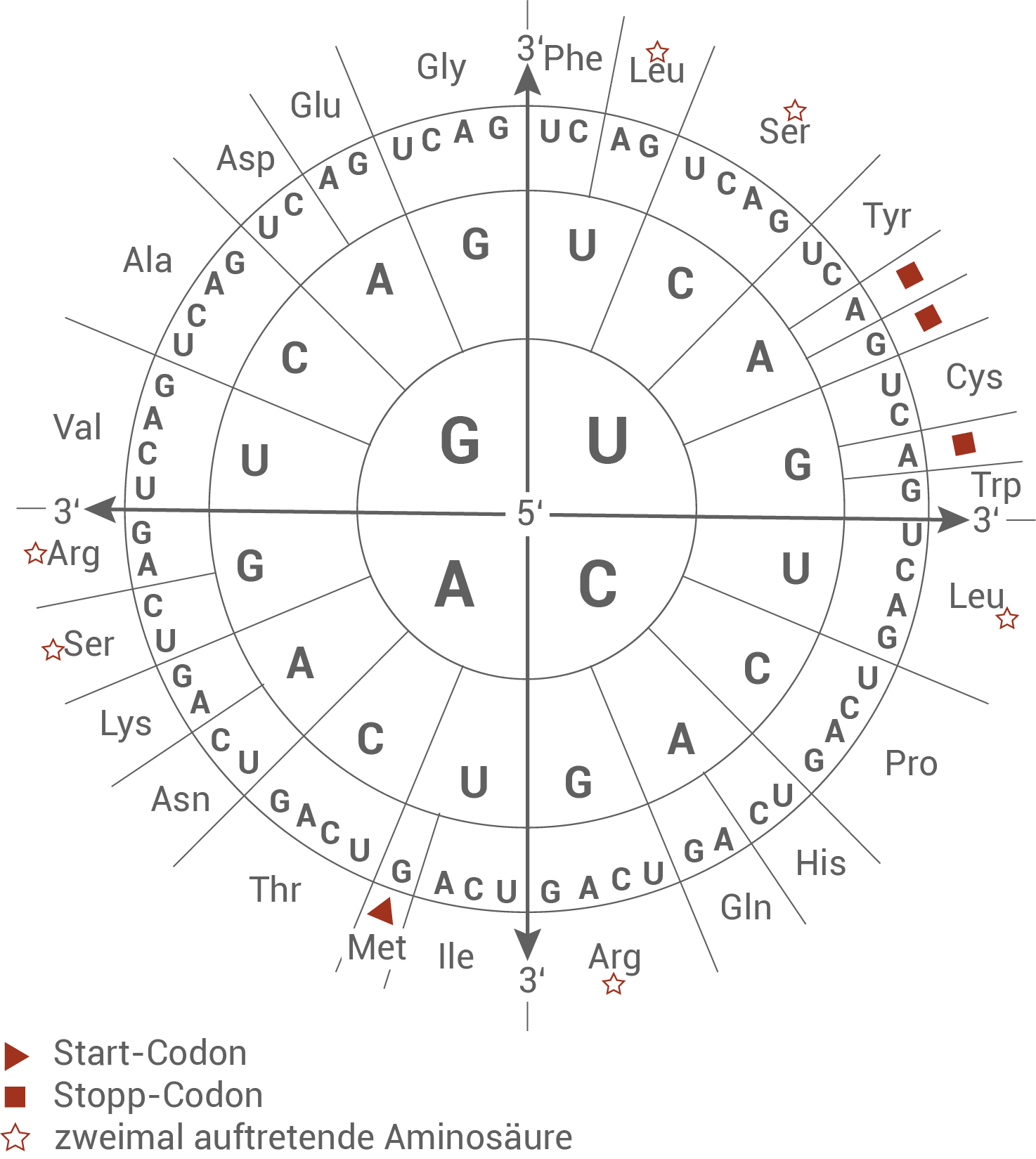

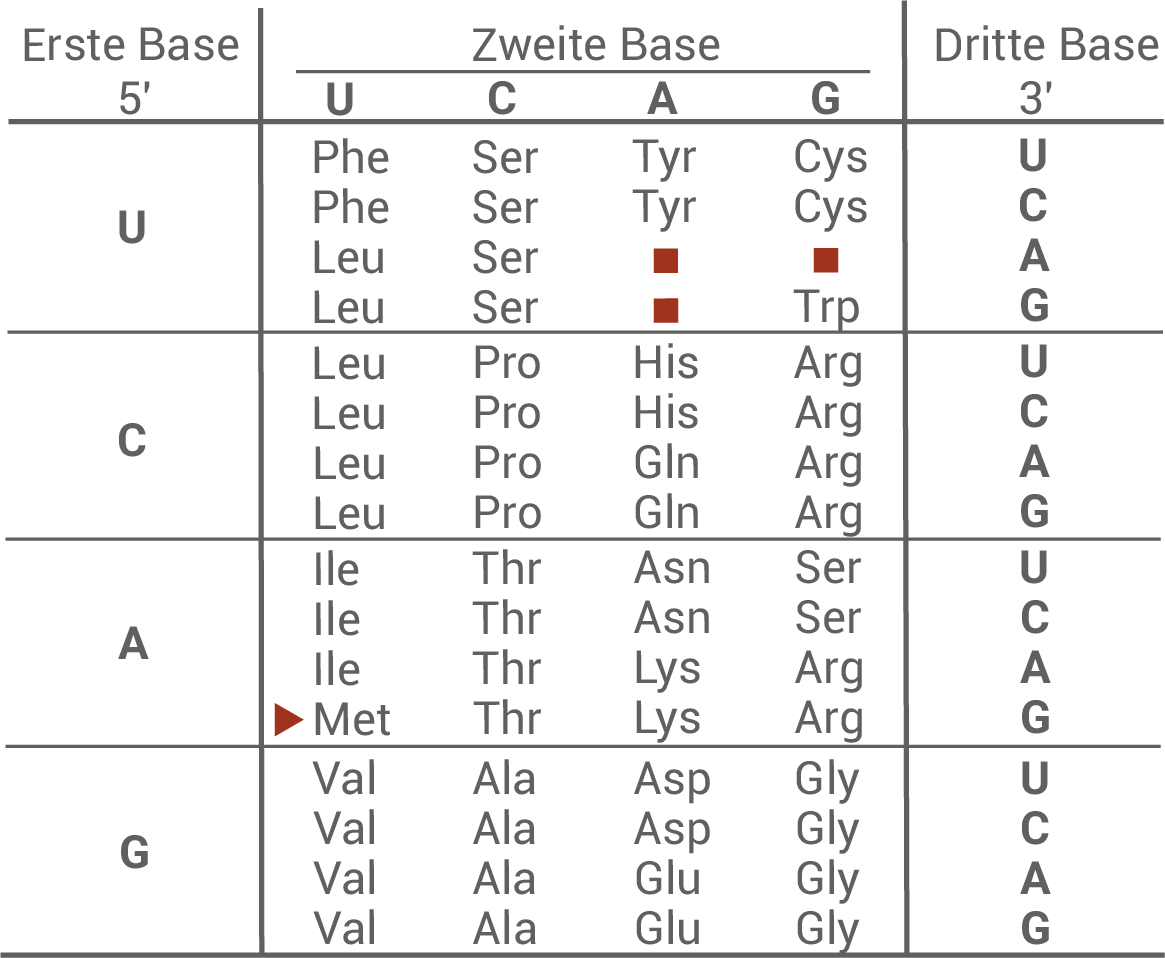

Material D: Codesonne und Tabelle zum genetische Code

| Ala | Alanin |

|---|---|

| Arg | Arginin |

| Asn | Asparagin |

| Asp | Asparaginsäure |

| Cys | Cystein |

| Gln | Glutamin |

| Glu | Glutaminsäure |

| Gly | Glycin |

| His | Histidin |

| Ile | Isoleucin |

| Leu | Leucin |

| Lys | Lysin |

| Met | Methionin |

| Phe | Phenylalanin |

| Pro | Prolin |

| Ser | Serin |

| Thr | Threonin |

| Trp | Tryptophan |

| Tyr | Tyrosin |

| Val | Valin |

Hinweis: Die aufgeführten Lösungen sind stichpunktartig notiert. In der Prüfung ist ein die Stichpunkte inhaltlich umfassender Fließtext erforderlich, um die volle Punktzahl zu erreichen.

1.

Definition für Mutation und Selektion:

- Eine Mutation ist eine zufällige und spontan auftretende Veränderung des Erbgutes eines Organismus.

- Unter Selektion versteht man einen Evolutionsfaktor, der dazu führt, dass die am besten an ihre Umwelt angepassten Individuen überleben, und eine höhere reproduktive Fitness besitzen.

- Die Genmutation, die für die Ausprägung der Krankheit verantwortlich ist, wird autosomal-rezessiv vererbt und birgt eine hohe Sterblichkeit der betroffenen Fohlen. Unter natürlichen Bedingungen würde die Frequenz dieses Allels in einer Population auf lange Sicht abnehmen.

- Bei der Pferdezucht wird eine künstliche Selektion vorgenommen. Dabei werden nur Pferde mit gewünschten Eigenschaften miteinander verpaart. Diese gewünschten Eigenschaften (wie Beweglichkeit) stellen einen Zuchtvorteil dar.

- Es liegt die Vermutung nahe, dass die Mutation, die WFFS hervorruft, mit den gewünschten Merkmalen zusammenhängt. Durch die Zucht bleibt die Mutation dauerhaft im Genpool der Zuchttiere, und die Allelfrequenz nimmt langfristig zu.

- Ein Zuchthengst zeugt in der Regel viele Nachkommen. Ist er Träger des mutierten Allels, so werden 50 % seiner Nachkommen abhängig vom Genotyp der Stute ebenfalls Konduktoren oder selbst betroffen sein.

2.

Vier Eigenschaften des genetischen Codes:

- Der genetische Code ist ein Triplett-Code. Je drei Basen codieren für eine Aminosäure.

- Der genetische Code ist kommafrei. Zwischen den einzelnen Tripletts gibt es keine Unterbrechungen.

- Der genetische Code ist nahezu universell. Bis auf wenige Ausnahmen codieren in allen Organismen die gleichen Codons für die Aminosäuren.

- Der genetische Code ist degeneriert. Unterschiedliche Tripletts können für die gleiche Aminosäure codieren.

- Normal-Allel: Tyr-Glu-Gly-Gly-Gly-Cys-Arg

- Mutiertes Allel: Tyr-Glu-Gly-Arg-Gly-Cys-Arg

- In Triplett 694 wurde die erste Base (Guanin) gegen Adenin ausgetauscht. Es handelt sich um eine Punktmutation und um eine Substitution.

- Es liegt eine Missense-Mutation vor, da für eine andere Aminosäure codiert wird. Statt Glycin wird Arginin in die Polypeptidkette eingebaut.

- Die Missense-Mutation im PLOD1-Gen kann zu einer Konformationsänderung des Enzyms LH1 führen, und das Protein in seiner Funktionalität einschränken.

- Wie stark die Funktionalität des Proteins beeinträchtigt ist, hängt davon ab, ob die ausgetauschte Aminosäure im aktiven Zentrum des Enzyms, oder in einem anderen Bereich liegt.

- Wirkt sich die Mutation stark auf die Raumstruktur von LH1 aus, so ist die Kollagensynthese gestört.

- Kollagen ist ein Protein, welches vor allem für den Aufbau von Bindegewebe, wie beispielsweise Sehnen, Knorpel und Knochen notwendig ist.

- Aufgrund des Defektes des Enzyms LH1, wird die Kollagensynthese beeinträchtigt sein. Vermutlich wird weniger Kollagen produziert, und die Stabilität des Bindegewebes ist verringert.

- Sehnen, Knorpel und Knochen des Fohlens sind dadurch nicht belastungsfähig, und es kommt zu schwerwiegenden Verletzungen des Tieres, die unter Umständen tödlich enden können.

3.

Die wesentlichen Schritte einer PCR:

- Denaturierung: Die Doppelhelix wird bei einer Temperatur von ca. 95 °C in ihre beiden Einzelstränge aufgespalten. Das liegt daran, dass bei dieser Temperatur die Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Basenpaaren aufgelöst werden.

- Hybridisierung: Hier werden bei 55 bis 60 °C Primer komplementär an die zu vervielfältigenden Abschnitte angelagert.

- Polymerisation: Die sogenannte Taq-Polymerase synthetisiert bei 72 °C ausgehend von dem 3'-Ende des DNA-Primers einen zum Matrizenstrang komplementären DNA-Strang.

- Dieser Zyklus wird so oft wiederholt, bis die gewünschte Menge des zu replizierenden DNA-Abschnittes entstanden ist. In der Regel umfasst dies etwa 20 bis 40 Zyklen.

- Es wurden mit unterschiedlichen Fluoreszenz-Farbstoffen behandelte Sonden eingesetzt. Entweder sind diese komplementär zu dem Strang mit der mutierten Sequenz, oder zu dem ohne Mutation.

- Trifft die DNA-Polymerase bei der Synthese auf die markierte Sonde, so wird der Farbstoff abgespalten, und kann daraufhin seine Fluoreszenz entfalten. Dieses Signal kann detektiert werden.

- Die jeweilige Sonde hybridisiert passgenau mit ihrem komplementären Allel. Somit zeigt die Fluoreszenz genau das Vorliegen der nukleotidgenau passenden Bindungsstelle auf der amplifizierten DNA an.

- Abbildung 2A: In diesem PCR Ansatz nahm etwa ab dem 20. PCR-Zyklus die Fluoreszenzstärke hinsichtlich der Sonde für das Allel ohne Mutation stark zu. Das liegt daran, dass ein homozygot gesundes Pferd nur das normale PLOD1-Allel besitzt. Es konnte somit nur die für das Normalallel spezifische Sonde komplementär binden, und der an diese Sonde gekoppelte Fluoreszenzfarbstoff freigesetzt werden.

- Abbildung 2 B: In diesem PCR Ansatz wurden die Fluoreszenzsignale beider Farbstoffe gemessen. Dies kommt durch heterozygot gesunde Tiere zustande. Diese Tiere besitzen ein Normalallel und ein mutiertes Allel. Beide Sonden binden am jeweiligen Allel und es können Farbsignale beider Fluoreszenzfarbstoffe aufgezeichnet werden.

- Die ermittelte Signalstärke für das Allel mit Mutation ist in Abbildung 2B deutlich stärker ausgeprägt als in Abbildung 2A, da das Tier mit Genotyp B Träger des mutierten Allels ist, und das Tier mit Genotyp A nicht.

- Ein heterozygot von WFFS betroffenes Pferd sollte entweder nicht mehr zur Zucht zugelassen werden, oder nur noch mit homozygot gesunden Tieren verpaart werden.

- Die Verbreitung des WFFS Allels, und somit die Ausprägung der Krankheit kann nur verhindert werden, wenn Konduktoren konsequent von der Zucht ausgeschlossen werden.