HT 3 – Neurobiologie, Evolution

Thema: Weinbergschnecken im Winter

1.

Erkläre den Begriff der Selektion. Leite Selektionsvorteile für die Weinbergschnecke ab, die sich durch ihre Lebensweise ergeben (Material A).

(13 Punkte)

2.

Fasse die in Abbildung 1 gezeigten Informationen zusammen und erläutere die Bedeutung der jeweiligen Natriumionen-Kanäle für den Ablauf eines Aktionspotentials (Material B). Fasse die in den Abbildungen 2 und 3 dargestellten Ergebnisse zusammen und erläutere die Auswirkungen auf die Erregungsleitung bei der Weinbergschnecke während der Kältestarre (Materialien A bis C).

(27 Punkte)

3.

Gib eine Definition für den Begriff Mutation an. Erläutere auf Basis der Synthetischen Evolutionstheorie die Entwicklung der neurophysiologischen Angepasstheiten der Weinbergschnecke (Materialien A bis C).

(14 Punkte)

Material A: Überwinterung bei der Weinbergschnecke

Die Weinbergschnecke (Helix pomatia) überwintert etwa von Oktober bis Anfang Mai zurückgezogen in ihrem mit einem Kalkdeckel dicht verschlossenem Schneckengehäuse unter Laubstreu eingegraben im Boden. Liegen die Temperaturen unter 8° Celsius, stellt sich der Stoffwechsel der Weinbergschnecke auf die Kältestarre um. Während der Kältestarre nimmt die Schnecke keine Nahrung auf. Ihre Stoffwechselrate, ihr Sauerstoffverbrauch, ihr Herzschlag und die Aktivität ihres Nervensystems sind reduziert. Die Weinbergschnecke zehrt während dieser Zeit von den angefressenen Nährstoffreserven. Bei ausreichender Feuchtigkeit ist die Weinbergschnecke ab Mai wieder aktiv auf Nahrungssuche. Sie ernährt sich von weichen, welken Pflanzenteilen und Algenbewüchsen.Material B: Erregungsleitung bei der Weinbergschnecke

Die Ausbildung und Weiterleitung von Aktionspotentialen wird auch bei der Weinbergschnecke durch spannungsgesteuerte Ionenkanäle ermöglicht. Es werden verschiedene Typen spannungsgesteuerter Natriumionen-Kanäle, abgekürzt

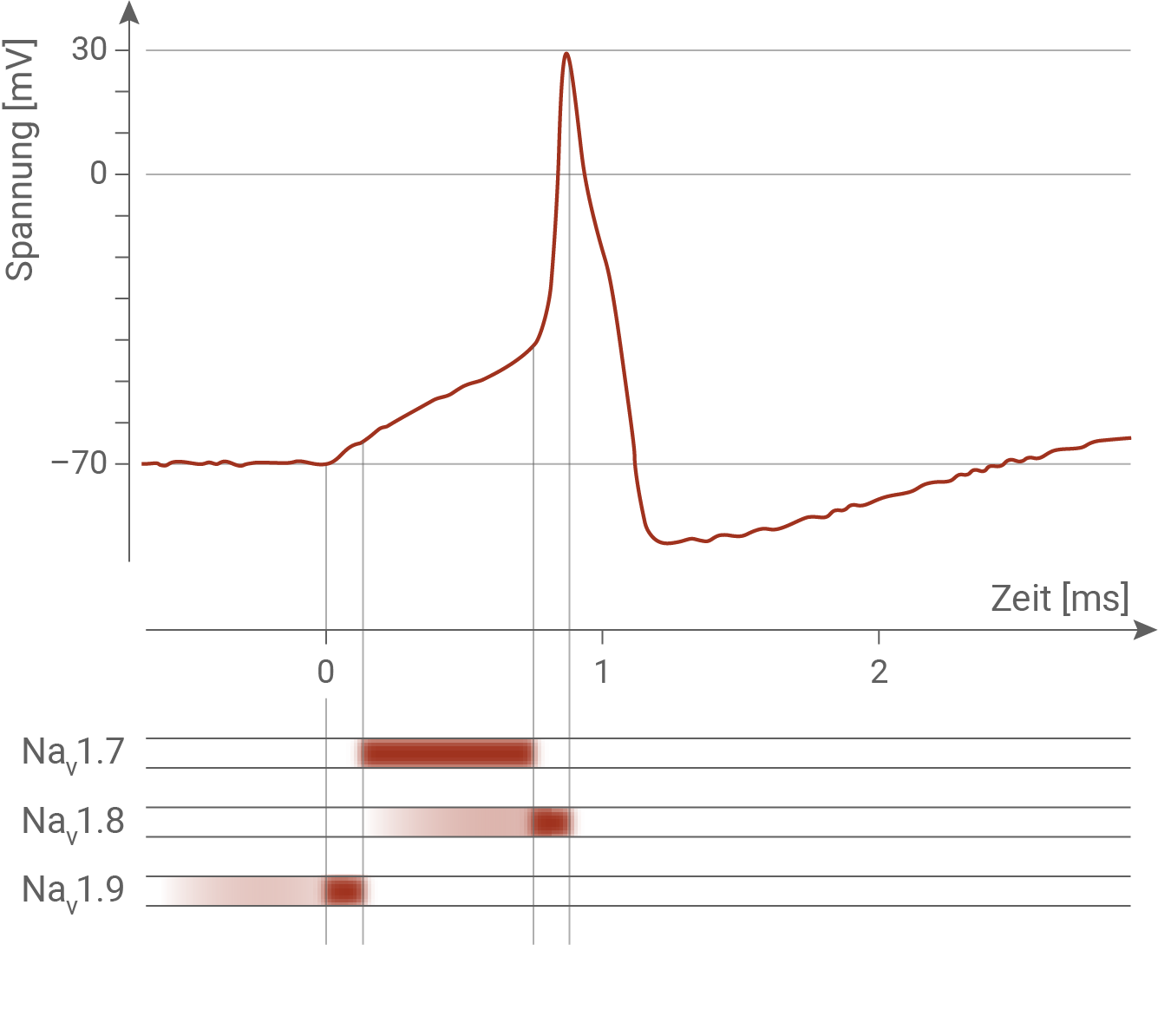

Abb. 1: Ablauf eines Aktionspotentials und schematische Darstellung der Leitfähigkeit ausgewählter spannungsgesteuerter Natriumionen-Kanäle (  -Kanäle). Je dunkler die Graufärbung ist, umso höher ist die Leitfähigkeit des betreffenden

-Kanäle). Je dunkler die Graufärbung ist, umso höher ist die Leitfähigkeit des betreffenden  -Kanals. Weitere an Aktionspotential oder Ruhepotential beteiligte Membranproteine sind nicht eingezeichnet worden.

-Kanals. Weitere an Aktionspotential oder Ruhepotential beteiligte Membranproteine sind nicht eingezeichnet worden.

Material C: Neurophysiologische Untersuchungen

Um die Aktivität von Neuronen im Gehirn der Weinbergschnecke genauer zu untersuchen, wurden verschiedene Experimente mit aktiven und mit überwinternden Weinbergschnecken durchgeführt. Die aktiven Schnecken wurden bei Raumtemperatur gehalten. Die überwinternden Schnecken wurden im Herbst in Kältestarre gesammelt und bei etwa 3° Celsius aufbewahrt. Bei aktiven und bei überwinternden Weinbergschnecken wurde jeweils die relative Dichte ausgewählter

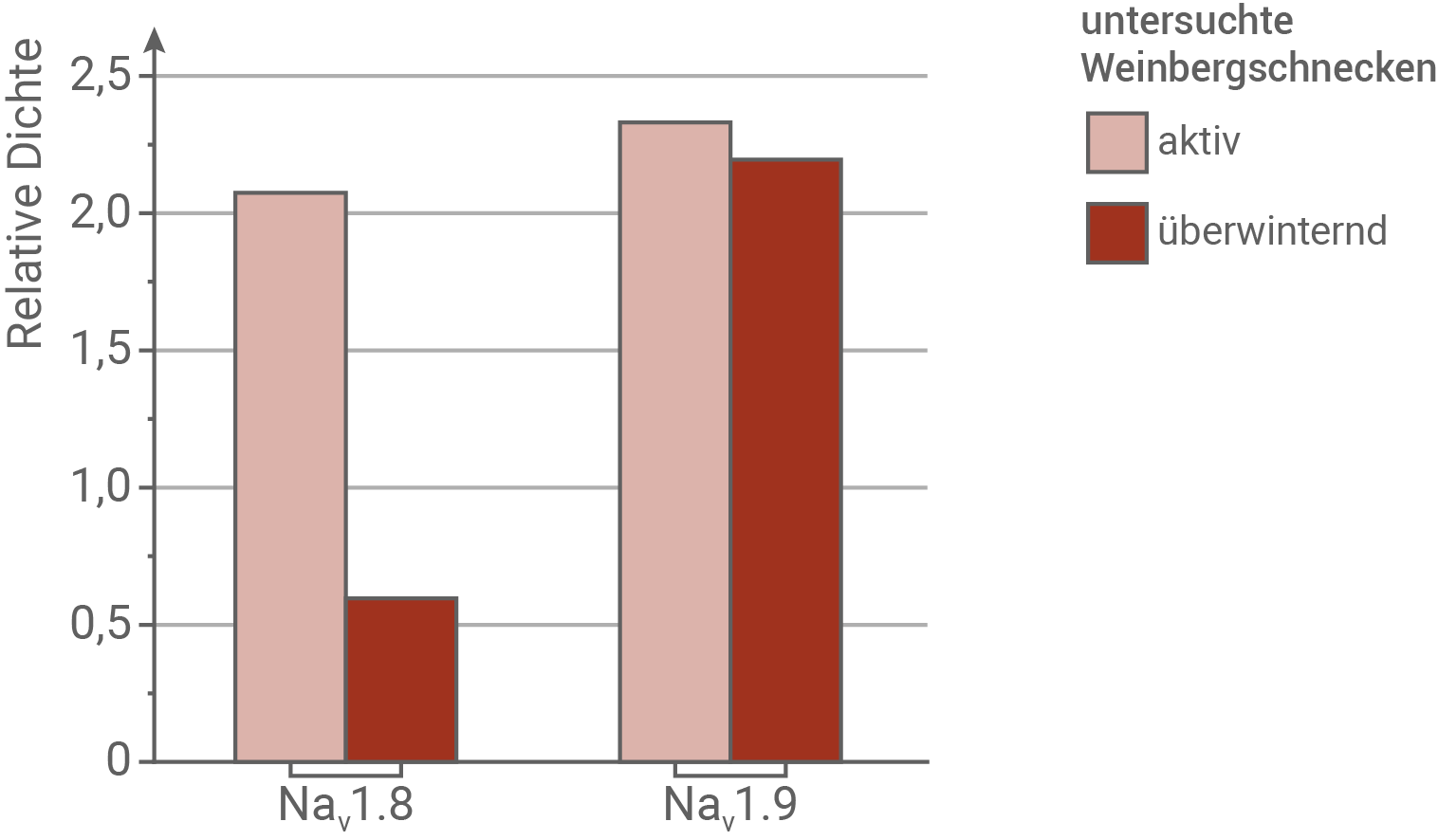

Abb. 2: Relative Dichte ausgewählter  -Kanäle der Neuronen im Gehirn von Weinbergschnecken

-Kanäle der Neuronen im Gehirn von Weinbergschnecken

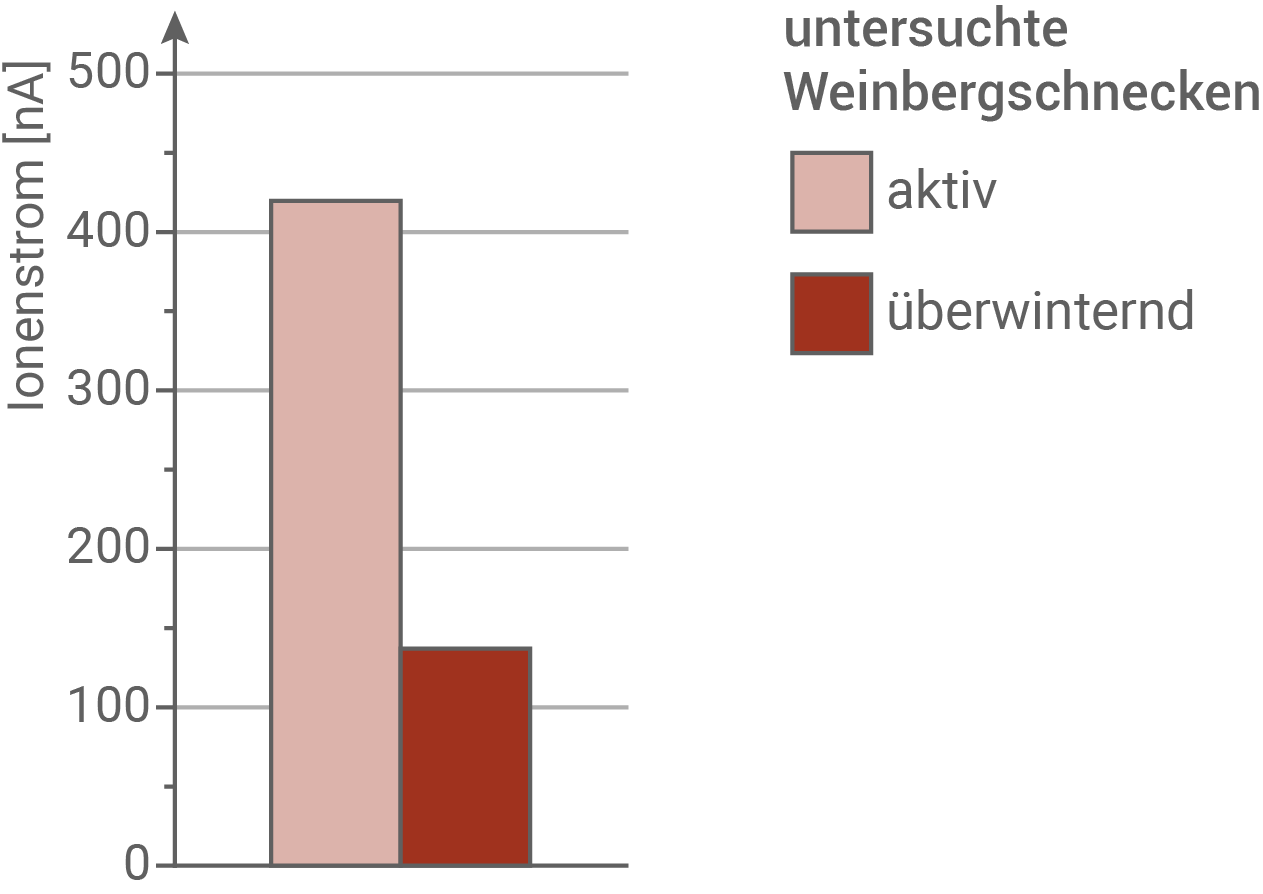

Abb. 3: Natriumionen-Strom durch  1.9-Kanäle im Gehirn von Weinbergschnecken

1.9-Kanäle im Gehirn von Weinbergschnecken

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.

Definition der Selektion:

Unter dem Begriff Selektion wird eine Auslese bestimmter Individuen oder Merkmale innerhalb einer Population verstanden. Die Selektion folgt dabei dem Prinzip „survival of the fittest“. Demnach haben auf Dauer nur Individuen oder Merkmale Bestand, die die beste Angepasstheit an ihre Umwelt besitzen. Selektion verändert also gerichtet den Genpool einer Population.

Selektionsvorteile für die Weinbergschnecke:

In den Monaten Oktober bis Mai befindet sich die Weinbergschnecke in der Winterruhe. In dieser Zeit ist ihr Stoffwechsel deutlich reduziert. Dieser Prozess ist vorteilhaft für die Schnecke. Durch ihr dicht verschlossenes Schneckenhaus und ihr Winterhabitat ist sie gut vor Kälte und potenziellen Fressfeinden geschützt. Die Weinbergschnecke ernährt sich von welken Pflanzenteilen und Algenbewuchs. Im Winter würde sie ohnehin nur wenig Nahrung finden. Gleichzeitig würde sie wertvolle Energiereserven verbrennen, um lebensnotwendige Stoffwechselvorgänge am Laufen zu halten. Der Kalkdeckel schützt die Weinbergschnecke zudem vor Austrocknung. Daher ist es für die Weinbergschnecke effizienter, nur in den warmen und feuchten Monaten aktiv zu sein. Dieses Verhalten stellt einen Selektionsvorteil für die Weinbergschnecke dar, da sie sich so aktiv an ihre Umweltbedingungen anpasst.

2.

In Abbildung 1 gezeigte Information:

In Abbildung 1 ist der typische Verlauf eines Aktionspotenzials mit Ruhepotenzial, Depolarisation, Repolarisation, Hyperpolarisation und Wiedereinstellung des Ruhepotenzials dargestellt. Es wird außerdem visualisiert, welcher Typ an Natriumionen-Kanälen in welcher Phase eine erhöhte Leitfähigkeit aufweist. Bei erhöhter Leitfähigkeit ist der entsprechende Kanal besonders permeabel für Natrium-Ionen. Der Natriumionen-Kanal 1.9 ist kurz vor Beginn der Depolarisation am leitfähigsten. In der anlaufenden Depolarisationsphase bis zum Erreichen des Schwellenwerts ist hauptsächlich der Natriumionen-Kanal 1.7 für Natrium-Ionen permeabel. Der Kanal ist etwa eine Millisekunde lang besonders leitfähig. Die einströmenden Ionen lösen die Depolarisation des Zellinneren aus. Natriumionen-Kanal 1.8 zeigt gegen Ende der Depolarisationsphase eine sehr starke Leitfähigkeit. Um den Spannungspeak auszulösen, müssen besonders viele Natrium-Ionen durch diesen Kanal strömen. Mit Erreichen der Membranspannung von 30 mV schließt dieser Kanal wieder.

In Abbildung 2 und 3 dargestellte Ergebnisse:

In Abbildung 2 ist die relative Dichte der Natriumionen-Kanäle 1.8 und 1.9 der Neuronen im Gehirn von aktiven und überwinternden Weinbergschnecken gegeneinander aufgetragen. Bei aktiven Weinbergschnecken sind sowohl der Natriumionen-Kanal 1.8 mit einer relativen Dichte von 2,0 als auch der Natriumionen-Kanal 1.9 mit einer relativen Dichte von 2,25 im Gehirn vorhanden. Bei überwinternden Weinbergschnecken zeigt der Natriumionen-Kanal 1.9 mit etwa 2,23 eine ähnliche relative Dichte. Bei überwinternden Schnecken ist der Natriumionen-Kanal 1.8 mit einer relativen Dichte von 0,6 jedoch deutlich geringer im Gehirn repräsentiert als bei aktiven Tieren. Abbildung 3 zeigt den Natriumionen-Strom durch Kanäle des Typs 1.9 im Gehirn von aktiven und überwinternden Schnecken. Bei aktiven Schnecken beträgt der Ionenstrom etwa 420 mA, bei überwinternden Schnecken nur etwa 130 mA.

Auswirkungen auf die Erregungsleitung bei der Weinbergschnecke während der Kältestarre:

Bei überwinternden Weinbergschnecken ist die Dichte der Natriumionen-Kanäle des Typs 1.8 im Vergleich zu aktiven Schnecken verringert. Diese Art Ionenkanal ist für den starken Spannungsanstieg gegen Ende der Depolarisationsphase verantwortlich. Durch Natriumionen-Kanäle des Typs 1.9 fließt während der Winterruhe vergleichsweise weniger Strom. Das heißt, dass weniger Natriumionen pro Zeiteinheit den Kanal passieren. Der Kanal ist für das Auslösen eines Aktionspotenzials verantwortlich. Ein geringerer Stromfluss bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Signal steigt, unterhalb des Schwellenwertes zu bleiben. Diese beiden Faktoren haben eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit der Weinbergschnecken in der Kältestarre zur Folge, da die Aktionspotenzialfrequenz herabgesetzt ist. Das bedeutet, dass Weinbergschnecken in der Kältestarre unempfindlicher gegen äußere Reize sind, und in ihrem Ruhezustand verbleiben.

3.

Definition einer Mutation:

Unter dem Begriff Mutation versteht man die permanente Veränderung der genetischen Information eines Organismus. In der Natur treten Mutationen spontan und an zufälligen Stellen im Erbgut auf.

Entwicklung der neurophysiologischen Angepasstheiten der Weinbergschnecke:

Die Weinbergschnecke ist in der Lage, die Dichte und Aktivität bestimmter Ionen-Kanäle der Neuronen im Gehirn während der Kältestarre zu verringern. Dieses Merkmal ist im Laufe der Evolution durch eine spontane Mutation entstanden. Auch der Prozess der Rekombination könnte zu einer Festigung dieses Merkmals beigetragen haben, da durch Rekombination bestimmte Allel(-abschnitte) im Erbgut eines Individuums über- oder unterrepräsentiert werden können. Alle Individuen unterliegen einem ständigen Selektionsdruck. Es setzen sich dabei diejenigen Merkmale durch, die eine besonders gute Anpassung an gegebene Umweltbedingungen darstellen. Für die Weinbergschnecke stellt die mit der Mutation verbundene Regulierung des Stoffwechsels einen Selektionsvorteil dar. Individuen mit Mutation haben eine höhere reproduktive Fitness. So entstehen immer mehr Nachkommen, die ebenfalls Merkmalsträger sind. Daher konnte sich die neurophysiologische Angepasstheit im Laufe der Evolution festigen.