Vorschlag D

Materialgestütztes Schreiben eines argumentierenden Textes (Kommentar)

Thema: Demokratische Verständigung durch soziale Medien Aufgabenstellung:- An deiner Schule wird eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Soziale Medien – Risiken und Chancen“ vorbereitet. Sie haben die Aufgabe übernommen, einen Vortrag zu halten, der sich an die Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft richtet.

- Verfasse als Vortragstext einen argumentierenden Beitrag, in dem Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, ob bzw. inwiefern durch soziale Medien eine demokratische Verständigung über gemeinsame gesellschaftliche Themen, Probleme und Ziele ermöglicht werden kann.

- Nutze dazu die folgenden Materialien 1 bis 5 und beziehen Sie unterrichtliches Wissen über Sprache in politisch-gesellschaftlichen Verwendungszusammenhängen sowie eigene Erfahrungen ein.

- Wähle einen geeigneten Titel.

- Verweise auf die Materialien erfolgen unter Angabe des Namens der Autorin bzw. des Autors und ggf. des Titels.

- Dein Vortragstext ist als Fließtext zu verfassen und sollte ca. 900 Wörter umfassen.

(100 BE)

1

Das vorherige Kapitel hat deutlich gemacht, dass soziale Medien die Mechanismen und Möglichkeiten

2

erweitern, sich über gesellschaftlich relevante Themen zu informieren und eine eigene Meinung zu bil-

3

den. Doch damit nicht genug: Bürgerinnen und Bürger können die sozialen Medien auch nutzen, um

4

ihre eigenen Interessen und Ansichten zu äußern und andere Menschen zu aktivieren, sich ebenfalls zu

5

engagieren. In dieser Hinsicht unterstützen soziale Medien also gesellschaftliche Teilhabe bzw. Parti-

6

zipation […]:

7

1. Sich positionieren: Menschen können an Debatten zu gesellschaftlich relevanten Themen teilhaben,

8

indem sie selbst in den sozialen Medien Stellung beziehen und bestimmte politische Haltungen offen

9

nach außen signalisieren. Dies geschieht bereits niederschwellig, etwa durch den Beitritt zu spezifi-

10

schen Gruppen oder Foren, durch die Angabe der eigenen politischen Überzeugung im Nutzerprofil,

11

oder ein entsprechend gestaltetes Profilbild. Selbst das „Liken“ oder „Faven“ von entsprechenden In-

12

halten kann solche Signale aussenden. Zum einen kann diese Handlung für die eigenen Kontakte sicht-

13

bar sein, zum anderen tauchen häufig „gelikte“ Inhalte in den Nachrichtenströmen anderer Nutzer auf

14

und ziehen weitere Aufmerksamkeit auf sich.

15

2. Sich einbringen: Soziale Medien erlauben es auch, in vielfältiger Art und Weise die eigene Meinung

16

in Debatten und Entscheidungen einfließen zu lassen. Diese Form der Teilhabe schließt die Bezug-

17

nahme auf andere und eine Auseinandersetzung mit deren Positionen ein. Dies kann unterschiedlich

18

ausführlich geschehen, etwa als kurze und möglicherweise unreflektierte Reaktion in einem Kommen-

19

tar oder Tweet, in Form einer länger andauernden Diskussion mit anderen, bis hin zum ausführlichen

20

Ausdrücken eigener Standpunkte in einem eigenen Blog-Eintrag, Thread oder Video.

21

3. Andere aktivieren: Die beiden genannten Arten von Teilhabe können in manchen Fällen auch darin

22

münden, dass man andere Nutzer gezielt anspricht und zum Handeln bewegt. […]

Anmerkungen zum Autor:

Jan-Hinrik Schmidt (*1972) erforscht digitale interaktive Medien und politische Kommunikation am Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI) in Hamburg. Schmidt, Jan-Hinrik: Zwischen Partizipationsversprechen und Algorithmenmacht. Wie soziale Medien politisches Handeln prägen. Hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Erfurt 2022, S. 49 f. Material 2 Facebook, Twitter und Co. Social Media – Fluch und Segen zugleich. Zusammenfassung eines Radiointerviews des Deutschlandfunk Kultur mit der Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan (2020)

1

Es sei wichtig, die Geschichte des öffentlichen Raumes zu kennen, um den Kontext zu verstehen,

2

sagt Dhawan. Die sozialen Medien seien ein virtueller öffentlicher Raum. Der Aufstieg des öffentli-

3

chen Raumes in Europa sei grundsätzlich eng mit dem Aufstieg der europäischen Aufklärung verbun-

4

den. Ein Beispiel seien die Kaffeehäuser, in denen sich die Männer des Bürgertums trafen, um über

5

wichtige Themen zu diskutieren, was einen großen Einfluss für die Entstehung der Demokratie in Eu-

6

ropa gehabt habe. Aus Sicht des Philosophen Jürgen Habermas sei der öffentliche Raum dadurch zu

7

einer wichtigen Infrastruktur für die Aufklärung geworden. […]

8

Der heutige virtuelle und digitale öffentliche Raum sei sehr viel demokratischer als seine Vorläufer.

9

Doch obwohl er zugänglicher sei, seien immer noch ausschließende Mechanismen vorhanden. Einer-

10

seits würde dieser neue öffentliche Raum Möglichkeiten des Austausches schaffen, auf der anderen

11

Seite aber auch die Reproduktion von Hate Speech, Antisemitismus, Rassismus und Sexismus ermög-

12

lichen. Dies mache Social-Media-Plattformen zu einer Art Pharmakon , das gleichzeitig Gift, Ge-

13

gengift und auch Medizin sein könne.

14

Dhawan beschreibt das so: „Ich denke, einer der Vorteile von Plattformen wie Twitter, Instagram und

15

Facebook ist, dass sich dort sehr viele Menschen schnell mobilisieren lassen. Traditionelle Formen der

16

Berichterstattung können zwar auch eine breitere Öffentlichkeit erreichen, aber nur mit Einschränkun-

17

gen. Nehmen wir das Beispiel Zeitungen: Das Publikum muss sich Zeitungen leisten können, […] es

18

muss die Zeit haben, die Zeitung zu lesen. […] Deshalb sagen viele Experten, dass die sozialen Platt-

19

formen schnell ein großes Publikum erreichen. Es wird aber auch darüber diskutiert, ob diese Form

20

der Berichterstattung nicht auch zu oberflächlich ist.“

21

Darum fordert Dhawan, dass es Möglichkeiten geben sollte, diese schnelle Mobilisierung und den Ide-

22

enaustausch in sozialen Netzen mit detaillierterer und nuancierterer Berichterstattung zu unterfüttern.

23

Ein ermutigendes Ereignis, das Dhawan momentan in den sozialen Medien beobachtet, seien die Soli-

24

daritätsbekundungen nach dem Tod George Floyds . Diese zeigten, dass die Welt dem Schmerz und

25

dem Leid anderer nicht gleichgültig gegenübersteht. Wir hätten eine globale Öffentlichkeit, die die

26 Idee lebt, dass wir alle im selben Boot sitzen und Gewalt gegen eine Person nicht toleriert wird, meint

27

die Politologin. […]

28

Dhawan ist allerdings weniger optimistisch, dass die aktuellen Proteste in den USA schnell zu Ände-

29

rungen im System führen könnten: „Ich glaube, dass alle, die gerade die Ereignisse verfolgen oder sich

30

daran beteiligen, hoffen, dass diese eine Reform des Systems, wenn nicht gar eine Revolution auslösen

31

werden. Aber wir wissen auch, wie schwer es ist, Strukturen wirklich zu verändern. […] Eine grundle-

32

gende Reform und Transformation, ganz egal, ob es um das Rechtssystem oder um soziale Beziehun-

33

gen geht, ist ein schmerzhaft langsamer Prozess.“ […]

Anmerkungen zur Autorin:

Nikita Dhawan (*1972) ist Politikwissenschaftlerin. Seit 2021 ist sie Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen Universität Dresden. Aus: Deutschlandfunk Kultur (06.06.2020): Facebook, Twitter und Co. Social Media – Fluch und Segen zugleich. Material 3 Umfrageergebnisse aus der JIM-Studie (2023)

Aus: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs): JIM-Studie 2023, S. 52. 26.12.2023. Material 4 Die Macht der Meinungen (2022) Dirk Asendorpf

1

Das Internet hat den öffentlichen Meinungsaustausch so stark verändert wie die Erfindung des Buch-

2

drucks vor 500 Jahren, nur sehr viel schneller. Das klassische Telefon brauchte 75 Jahre, um 100 Mil-

3

lionen Nutzer*innen zu gewinnen, das Radio immerhin noch zwei Jahrzehnte. Bei Facebook waren es

4

vier Jahre, Whatsapp und Instagram knackten die 100-Millionen-Marke nach zwei Jahren.

5

Traditionelle Medien haben ihre Rolle als Gatekeeper des Nachrichtenstroms verloren. Fake News,

6

Hass und Verschwörungstheorien überschwemmen die Internetportale und seriöser Journalismus ver-

7

liert sein Geschäftsmodell.

8

Jay Rosen ist einflussreicher Journalist und Medienwissenschaftler der New York University. Für die

9

USA diagnostizierte er am Ende der Trump-Präsidentschaft den Verlust der Wahrheitssuche als

10

Grundlage öffentlicher Meinungsbildung. Stattdessen herrsche „the firehose of falsehood“, das Hoch-

11

druckverspritzen von Lügen wie durch einen Feuerwehrschlauch.

12

„Man überschwemmt die Medien mit Lügen, verbreitet sie schamlos. Es geht nicht darum, jemanden

13

zu überzeugen, sondern darum, die Menschen zu verwirren, zu überwältigen und aus der Öffentlich-

14

keit zu vertreiben. Die Quantität der Argumente ist viel wichtiger als ihre Qualität. Das ist ‚the

15

firehose of falsehood‘“, erklärt Jay Rosen.

16

Eine permanente und schnelle Wiederholung der Lüge entfaltet politische und psychologische Macht.

17

Wer etwas glauben machen will, findet auf den großen Internetplattformen das ideale Werkzeug dafür.

18

Denn sie leben von möglichst vielen Klicks. Und eine dramatisierte Botschaft wird mehr geklickt als

19

eine nüchterne oder gar differenzierte Nachricht – egal ob richtig oder falsch.

20

„Wut schlägt Wahrheit, Emotion schlägt Faktizität.“ So fasst der Tübinger Medienwissenschaftler

21

Bernhard Pörksen die These für die deutsche Öffentlichkeit zusammen. Die Netzutopie, nach der Mei-

22

nungsfreiheit und Demokratie durch die Vielfalt der Stimmen im Internet quasi automatisch gestärkt

23

würden, habe sich nicht verwirklicht.

24

„Mehr Information macht uns gar nicht automatisch mündiger, sondern mehr Information erhöht die

25

Chancen effektiver Desinformationen, weil man in diesem umherwirbelnden Informationskonfetti

26

dann auf das zurückgreift, was man vielleicht ohnehin glauben möchte und glauben will“, erklärt

27

Bernhard Pörksen.

28

Vor zehn Jahren wurde das Phänomen häufig als Filterblase beschrieben, weil uns die Algorithmen

29

der Internetportale immer mehr von dem in die Timeline schaufeln, auf das wir gerne klicken. Daher

30

würden wir kaum noch mit konträren Tatsachen oder Widerspruch konfrontiert.

31

Aber schon als sich über 500 Internetforscher*innen aus aller Welt im Herbst 2016 an der Berliner

32

Humboldt-Universität versammelten, stieß die Filterblasen-Theorie auf Skepsis – auch bei Christian

33

Katzenbach. Inzwischen ist der Medienwissenschaftler Leiter eines Forschungsprogramms zum

34

Thema digitale Gesellschaft.

35

„Es ist akademischer Konsens, dass Filterblasen durch soziale Medien nicht generell befördert werden.

36

Wenn man Leute vergleicht, die viele soziale Medien benutzen, und Leute, die wenig soziale Medien

37

benutzen, kommt immer das Ergebnis raus, dass Leute, die viele soziale Medien benutzen, vielfälti-

38

gere Inhalte wahrnehmen, rezipieren als Leute, die wenig oder gar keine sozialen Medien nutzen. Und

39

das widerspricht schon zentral der Filterblasen-These“, so Christian Katzenbach.

40

Wie viele Fachleute möchte Katzenbach lieber von Echokammern sprechen: Soziale Netzwerke brin-

41

gen Gleichgesinnte zusammen, die sich dann am Lagerfeuer ihrer gemeinsamen Überzeugungen ge-

42

genseitig bestätigen. Abgeschottete Blasen seien das aber nicht.

Anmerkungen zum Autor:

Dirk Asendorpf (*1959) ist Journalist. Aus: Dirk Asendorpf: Die Macht der Meinungen, URL: https://www.swr.de/swr2/wissen/die-macht-der-meinungen-102.html (abgerufen am 26.12.2023). Material 5 „Dialog ist die Mutter der Demokratie“. Auszug aus einem Interview mit dem Politikwissenschaftler Roland Roth (2019)

1

Dialog ist einer der Schlüsselbegriffe, wenn von Demokratie und Bürgerbeteiligung die Rede ist. Was

2

ist in diesem Kontext mit Dialog gemeint?

3

Roland Roth: Dialog ist der Austausch von Meinungen, von Ideen und Vorstellungen, die sich im Ge-

4

spräch entwickeln und verändern können. Dialog ist das Grundprinzip demokratischer Verständigung.

5

Dialog setzt Empathie voraus, Dialog bedeutet, sich auf die Perspektiven des anderen Verständigung.

6

Wenn das gelingt, kann es sein, dass man die eigenen Präferenzen und Vorstellungen verändert.

7

Wie steht es um die Dialogfähigkeit in der Gesellschaft?

8

Der Dialog ist zu einem knappen Gut geworden. Das hat auch mit veränderten Arbeitsprozessen zu

9

tun, die immer weniger auf Dialoge, auf Gespräche, auf Zusammenarbeit mit anderen Menschen ange-

10

wiesen sind. Eine weitere Quelle ist die Mediatisierung in dem Sinne, dass Dialoge und Gespräche im-

11

mer stärker medienvermittelt sind. Das hängt auch mit der Ausbreitung der neuen sozialen Medien

12

oder eher „unsozialen“ Medien zusammen. Heute ersetzen alle möglichen Formen der Internet-Kom-

13

munikation zunehmend das direkte Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Dadurch gehen zentrale de- der

14

mokratische Qualitäten verloren, zum Beispiel der Aufbau von Vertrauen, das für politische Kontexte

15

besonders wichtig ist. Ich kann Vertrauen nur mit Menschen und zu Menschen entwickeln, wenn ich

16

direkt mit ihnen kommuniziere. Ich kann das nicht abstrakt in irgendeinem medialen Zusammenhang

17

tun, in dem Wut-Kommunikation, Vorurteile oder Vorbehalte dominieren.

18

Es ist zentral für die demokratische Qualität des Dialogs, gute Argumente für die eigene Perspektive,

19

für die eigenen Vorschläge zu liefern, aber auch die Bereitschaft mitzubringen, nicht nur Meinungen

20

auszutauschen und nicht nur ja oder nein zu irgendeiner Ansicht zu sagen, sondern sich genauer anzu-

21

hören: Weshalb ist die oder der Betreffende denn ganz anderer Ansicht als man selber? Dialog ist die

22

Mutter der Demokratie. Je knapper diese Ressource im demokratischen Prozess ist, desto geringer ist

23

die demokratische Qualität.

24

Was ist notwendig, um Dialoge führen zu können, welche Kompetenzen und Ressourcen sind dafür nö-

25

tig?

26

Man muss den Dialog im Grunde genommen von klein auf lernen. Beteiligungsprozesse, in Kitas, in

27

Kinderstuben aller Art, in der Familie, sind dafür notwendige Lernorte. Sich eine Meinung zu bilden, in

28

sie auch in der Auseinandersetzung begründen und andere überzeugen zu können, diese Grunderfah-

29

rung zu stärken, ist wesentlich. Weil sie auch bedeutet: Ich nehme mich selber ernst und werde ernst-

30

genommen. Aber auch: Du bist mir wichtig genug, Dir zuzuhören, und ich gehe davon aus, dass Du und

31

etwas zu sagen hast, was für mich Bedeutung hat. Und von daher ist es sehr wichtig, Orte zu schaffen,

32

an denen das möglich ist. Und das umso mehr, je heterogener und vielfältiger unsere Gesellschaften

33

werden. [...]

Anmerkungen:

Roland Roth (*1949) ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft. Aus: Dialog ist die Mutter der Demokratie. Interview mit Roland Roth. In: mitarbeiten. Informationen der Stiftung Mitarbeit 3 (2019), S. 2 f. 26.12.2023

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Chancen und Grenzen demokratischer Verständigung durch soziale Medien

Einleitung

- Sehr geehrte Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte,

soziale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie beeinflussen nicht nur unsere Kommunikation, sondern auch unser Denken, unser Verhalten – und zunehmend auch unser politisches Verständnis. In digitalen Räumen wie Instagram, TikTok oder X (ehemals Twitter) begegnen wir Informationen, Meinungen, Aufrufen zum Handeln – und oft auch: Hass, Desinformation und Polarisierung. - Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Inwiefern ermöglichen soziale Medien eine demokratische Verständigung über gemeinsame gesellschaftliche Themen, Probleme und Ziele? Dieser Vortrag möchte dieser Frage differenziert nachgehen.

Hauptteil

Möglichkeiten demokratischer Verständigung durch soziale Medien- Zunächst soll der Blick auf die Potenziale gelenkt werden, die soziale Medien für demokratische Prozesse bieten. Soziale Netzwerke eröffnen niederschwellige Zugänge zur politischen Meinungsäußerung. Nutzer*innen können schnell und kostengünstig Informationen finden, Meinungen äußern („Liken“, „Faven“, Kommentieren) oder sich in Gruppen organisieren. (M1) Diese Form der Teilhabe ermöglicht insbesondere jungen Menschen den Zugang zu gesellschaftlicher Debatte, ohne institutionelle Hürden überwinden zu müssen. Auch die infografische Darstellung (M2) bestätigt, dass soziale Medien eine zentrale Rolle in der politischen Informationsbeschaffung junger Menschen spielen.

- Darüber hinaus stellen soziale Medien einen virtuellen „öffentlichen Raum“ dar, in dem politische Themen, Probleme und Lösungen diskutiert werden können. Dies erinnert an das Ideal des öffentlichen Diskurses, wie es bereits in der Epoche der Aufklärung formuliert wurde. Die digitale Öffentlichkeit ersetzt dabei nicht klassische Medien, sondern erweitert sie um eine Vielzahl individueller Stimmen. Gerade marginalisierte Gruppen erhalten über soziale Medien die Möglichkeit, auf Missstände aufmerksam zu machen und mobil zu werden – etwa bei #MeToo, #FridaysForFuture oder #BlackLivesMatter (M1).

- Ein weiterer zentraler Vorteil liegt in der Mobilisierungsfähigkeit sozialer Medien. Politische Kampagnen können durch Plattformen wie YouTube oder TikTok innerhalb kürzester Zeit breite Aufmerksamkeit erlangen. (M2) Dies kann zu einer verstärkten Teilhabe an demokratischen Prozessen führen – etwa bei Petitionen, Demonstrationsaufrufen oder digitalen Protestformen. Das Internet kann somit zum Katalysator für zivilgesellschaftliches Engagement werden.

- Schließlich eröffnen soziale Medien Räume für konstruktiven Diskurs, wenn sie gezielt und bewusst genutzt werden. In digitalen Debattenforen kann ein Austausch über Weltanschauungen stattfinden, der bei entsprechender Moderation zur Meinungsbildung beiträgt. Dies setzt jedoch Kommunikationskompetenz und Medienkritikfähigkeit voraus – Aspekte, die zunehmend Teil schulischer Bildung sein müssen.

- Trotz dieser Potenziale dürfen die Schattenseiten nicht ausgeblendet werden. So weist Meier (M2) zu Recht darauf hin, dass demokratische Verständigung in sozialen Netzwerken durch eine Vielzahl von Faktoren gefährdet wird.

- Ein zentrales Problem ist die Tendenz zur Oberflächlichkeit und Schnelllebigkeit. Politische Inhalte werden in Form von Kurzvideos, Schlagwörtern oder emotionalen Memes verbreitet, wodurch eine tiefgehende Auseinandersetzung erschwert wird. Dies fördert eine „Klickkultur“, die Meinungen schnell sichtbar, aber kaum überprüfbar macht. Demokratische Prozesse erfordern jedoch Reflexion, Perspektivenvielfalt und Dialog – Eigenschaften, die mit der Funktionslogik sozialer Medien oft kollidieren. (M5)

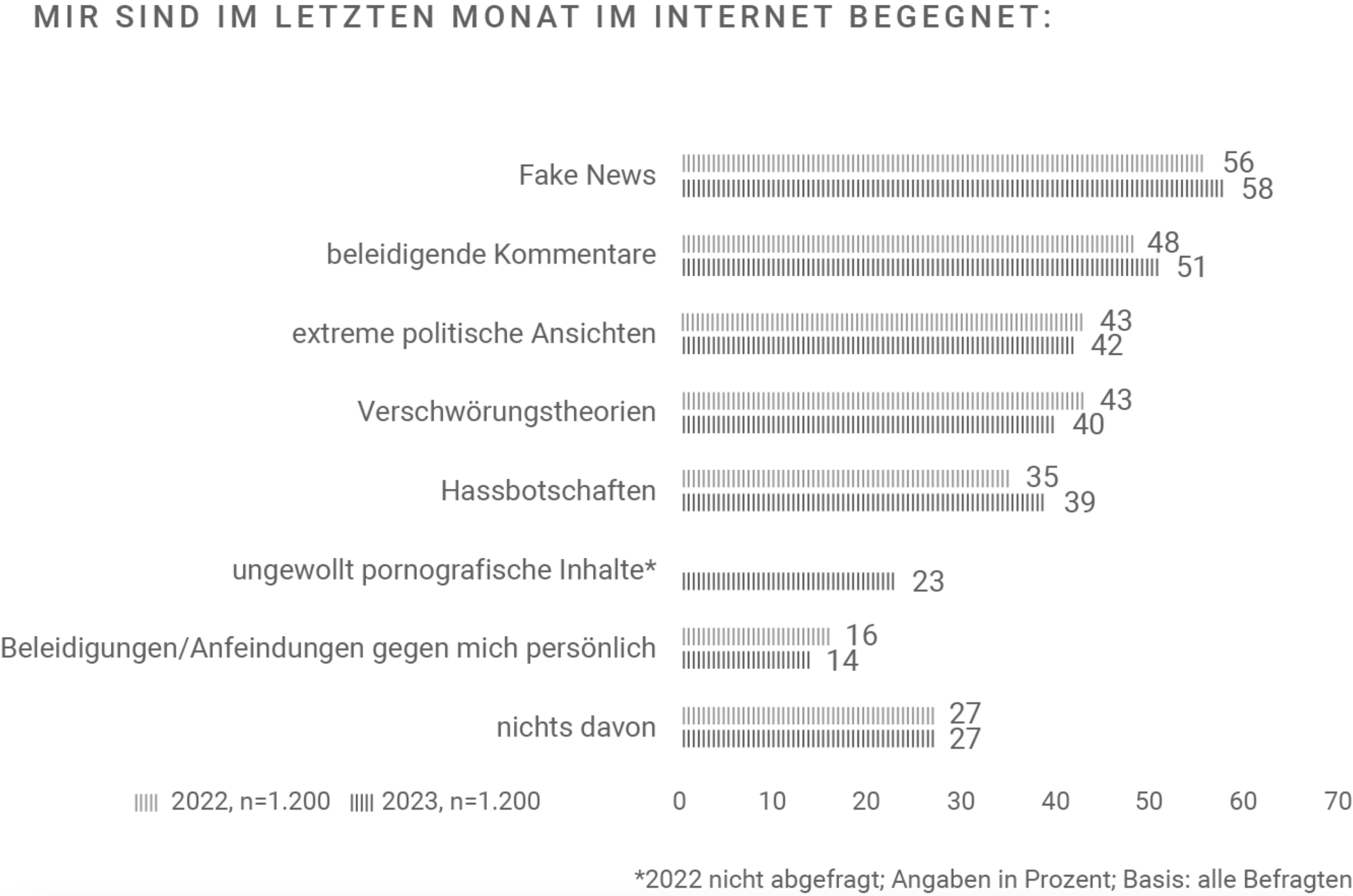

- Hinzu kommt die Gefahr der Ausgrenzung durch Hate Speech. Personen mit bestimmten Meinungen oder Identitäten werden im digitalen Raum durch Beleidigungen, Diskriminierungen oder gezielte Diffamierung aus Debatten verdrängt (M2, M3, M4). Dies widerspricht dem Grundprinzip demokratischer Kommunikation, das auf Inklusion und respektvolle Auseinandersetzung angewiesen ist.

- Ein weiteres Problem sind personalisierte Algorithmen, die den Nutzer*innen nur noch Inhalte anzeigen, die ihren bisherigen Ansichten entsprechen. Dadurch entsteht ein sich selbst verstärkender Filter, der den Blick verengt und demokratische Aushandlungsprozesse untergräbt (M1, M4). Menschen werden in Meinungsblasen eingeschlossen und erhalten kaum noch Zugang zu kontroversen Perspektiven.

- Auch die fehlende Kontrolle über Inhalte ist ein ernstzunehmendes Risiko. Während klassische Medien über journalistische Prüfverfahren verfügen, fehlt diese Gatekeeper-Funktion in sozialen Netzwerken weitgehend. Falschinformationen, Verschwörungsnarrative und gezielte Desinformation verbreiten sich in Windeseile und beeinflussen Meinungsbildung massiv (M2, M4).

- Darüber hinaus kann durch die Medienlogik sozialer Netzwerke ein Verlust von Empathie und Gesprächsfähigkeit entstehen kann. Wer sich nur noch in Kommentarspalten oder unter Pseudonym äußert, verliert leicht den Respekt vor anderen Meinungen. Die Bereitschaft zur konstruktiven Auseinandersetzung sinkt – mit Folgen für die gesellschaftliche Kohäsion.

- Im Unterricht wurde deutlich, dass soziale Medien die Formen politisch-gesellschaftlicher Kommunikation nachhaltig verändern. Begriffe wie Framing, Wording oder Generaliserung wurden im Zusammenhang mit digitaler Kommunikation diskutiert. Es zeigt sich, dass in sozialen Netzwerken bestimmte Argumentationsmuster dominieren, die Emotionen über Fakten stellen und Polarisierung fördern. Auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur gezielten Steuerung politischer Inhalte wurde kritisch thematisiert – ein Aspekt, der in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen dürfte.

- Eigene Erfahrungen bestätigen die Ambivalenz: Einerseits ermöglichen soziale Netzwerke einen niedrigschwelligen Zugang zu gesellschaftlichen Themen, etwa durch politische Memes oder Informationsvideos. Andererseits fallen immer wieder Phänomene wie Hate Speech, Desinformation oder algorithmische Abschottung auf. Diskussionen über Gendergerechtigkeit, Klima oder Migration verlaufen oft aggressiv und ohne echtes Interesse an Verständigung.

Schluss

- Zusammenfassend lässt sich sagen, dass soziale Medien durchaus zur demokratischen Verständigung beitragen können, insbesondere indem sie neue Räume für Teilhabe, Information und Aktivierung eröffnen. Sie bieten vor allem jungen Menschen die Möglichkeit, sich zu äußern, zu engagieren und gesellschaftliche Prozesse mitzugestalten.

- Gleichzeitig stellen sie demokratische Diskurse vor neue Herausforderungen: Oberflächlichkeit, Polarisierung, Desinformation und Ausgrenzung bedrohen die Qualität öffentlicher Kommunikation.

- Entscheidend wird sein, wie wir als Gesellschaft mit diesen Spannungen umgehen. Bildung, Medienkompetenz und gezielte Moderation können helfen, soziale Medien als konstruktive Plattformen zu gestalten. Der digitale Raum muss kein Gegenraum zur Demokratie sein – aber er verlangt bewusste Gestaltung, kritisches Denken und verantwortungsvolles Handeln.

- Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.