Aufgabe 1 – Zellbiologie, Mitochondrienfunktion

Beeinflussung der Mitochondrien-Funktion

Mitochondrien sind die zentralen Zellorganellen im Energiestoffwechsel eukaryotischer Zellen. Durch verschiedene innere und äußere Einflüsse können Mitochondrien jedoch in ihrer Funktion geschädigt werden.

1

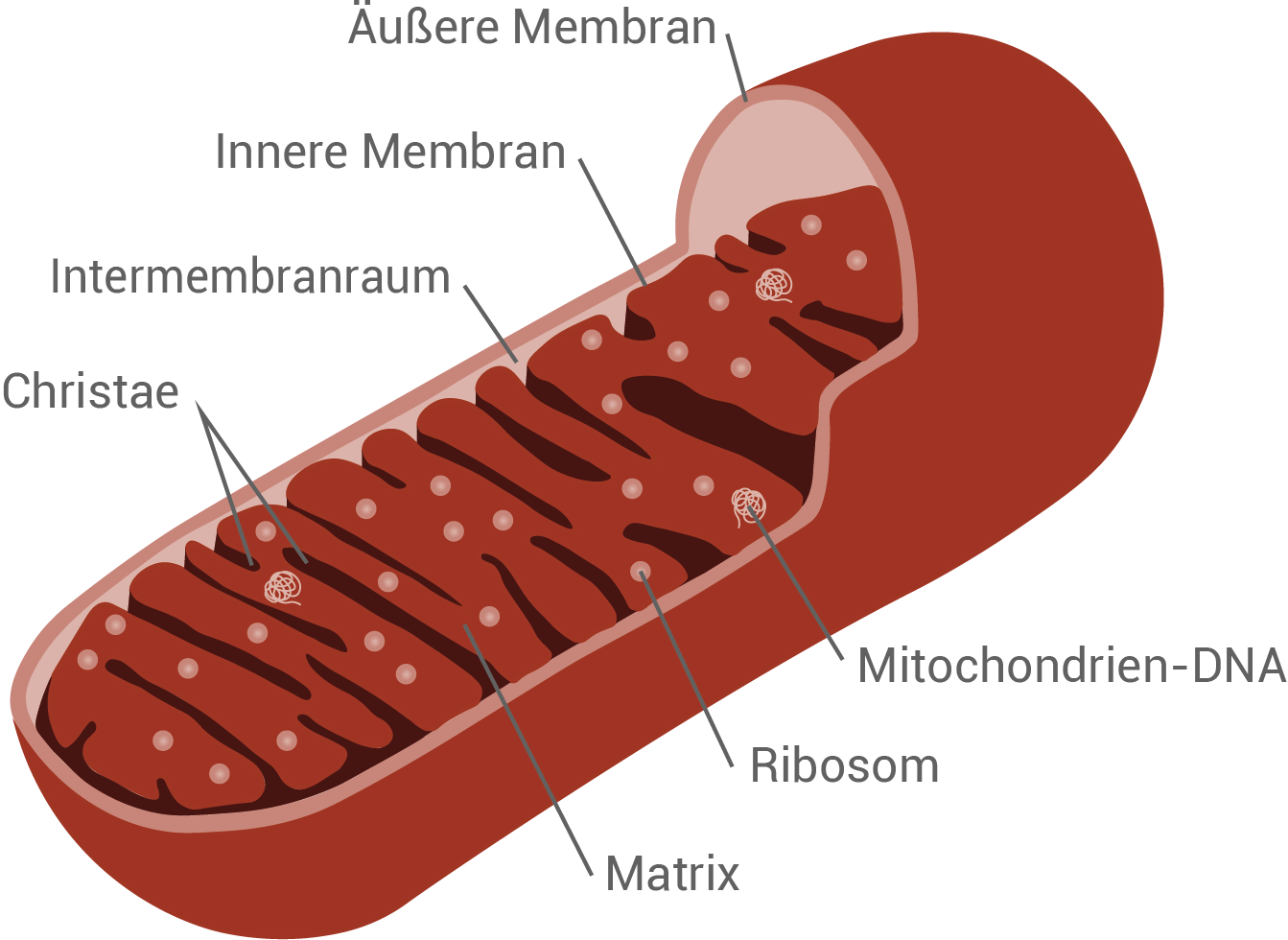

Fertige eine beschriftete Skizze des elektronenmikroskopisch erkennbaren Aufbaus eines Mitochondriums an.

Begründe die Wirkung der Valproinsäure auf die Funktionalität des Mitochondriums (M 1).

Begründe die Wirkung der Valproinsäure auf die Funktionalität des Mitochondriums (M 1).

8 BE

2

Erläutere, wie die Energiebereitstellung in der Zelle auch bei einer Mitochondriopathie aufrechterhalten bleibt (M 2).

6 BE

3

Leite mithilfe des Familienstammbaums mögliche Erbgänge der dargestellten Vererbung einer Mitochondriopathie unter Ausschluss anderer Erbgänge ab (M 2).

8 BE

4

Erkläre, wie es ausgehend von einem Gendefekt zu den Symptomen des α-Ketoglutarat-Dehydrogenase-Mangels kommt (M 3).

6 BE

5

Erkläre den ATP-Mangel in der Zelle, der auf der Öffnung der mitochondrialen Permeabilitätstransitionsporen (mPTP) beruht (M 4).

Beurteile, ob die dargestellten Ergebnisse der Untersuchung die Untersuchungshypothese stützen (M 4).

Beurteile, ob die dargestellten Ergebnisse der Untersuchung die Untersuchungshypothese stützen (M 4).

12 BE

Material 1: Valproinsäure – ein Medikament mit Nebenwirkungen

Der Wirkstoff Valproinsäure wird u. a. als Antiepileptikum und als Medikament in der Psychiatrie eingesetzt. Untersuchungen von Mitochondrien aus Leberzellen mit Schädigungen, die durch Valproinsäure verursacht sind, zeigen strukturelle Veränderungen an der inneren Mitochondrienmembran, insbesondere in der räumlichen Struktur der Proteine. (in Anlehnung an: Gröber, 2012)Material 2: Mitochondriopathien

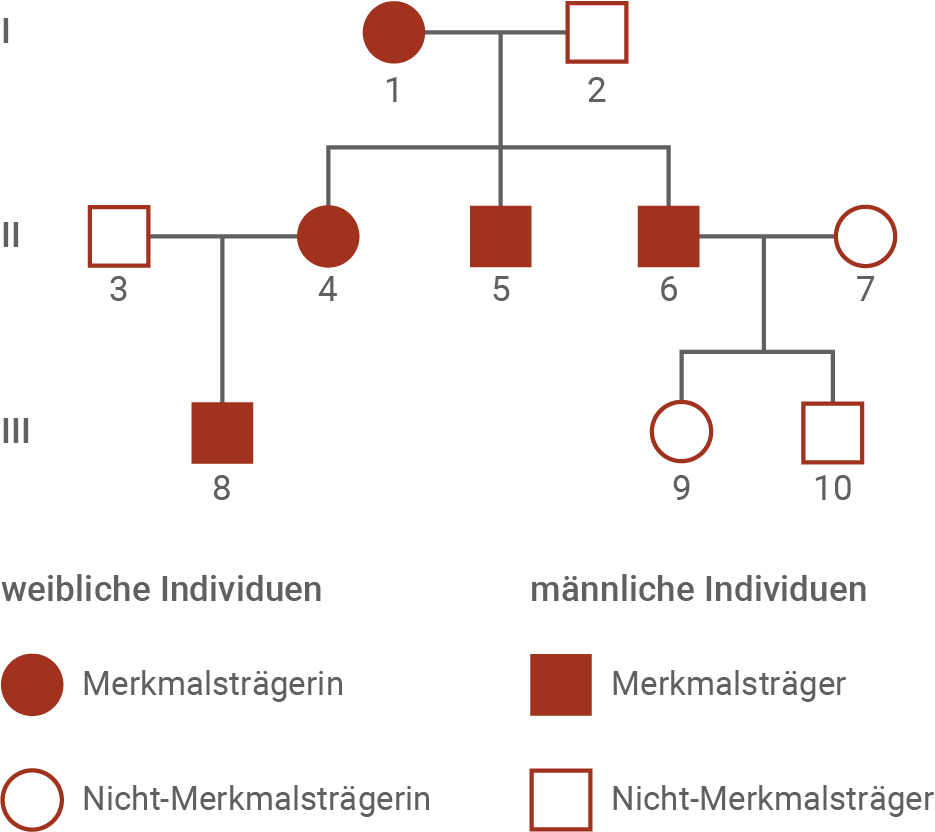

Mitochondriopathien sind eine heterogene Gruppe von Erkrankungen, deren Ursache in einer Fehlfunktion der Mitochondrien liegt. Organe mit hohem Energiebedarf wie z. B. Muskeln sind besonders betroffen. In defekten Mitochondrien kann Pyruvat (Brenztraubensäure) nicht mehr aerob abgebaut werden. Ein erhöhter Laktatwert (Milchsäurekonzentration) im venösen Blut ist demnach ein wichtiger Indikator für das Vorliegen eines mitochondrialen Defektes. Neben erworbenen Formen der Mitochondriopathie gibt es auch vererbte Formen (Abb. 1). Der Gendefekt wird dabei nicht Y-chromosomal vererbt.

Abb. 1: Familienstammbaum einer Familie, in der eine erbliche Mitochondriopathie auftritt

verändert nach: Deschauer, Zierz, 2020

verändert nach: Deschauer, Zierz, 2020

Material 3: α-Ketoglutarat-Dehydrogenase-Mangel

Eine Form der Mitochondriopathie, bei der die Mitochondrien stark in ihrer Funktion beeinträchtigt sind, basiert auf einem α-Ketoglutarat-Dehydrogenase-Mangel. Er beruht auf einem Gendefekt, der bei Betroffenen unter anderem Muskelschwäche, Störungen der Feinmotorik und plötzliches Herzversagen auslöst. Der Enzymkomplex α-Ketoglutarat-Dehydrogenase wirkt im Rahmen des Tricarbonsäurezyklus (Citratzyklus) beim abbauenden Zellstoffwechsel. in Anlehnung an: Odièvre et al., 2008Material 4: Der Stoff Minocyclin und seine Schutzwirkung auf Mitochondrien

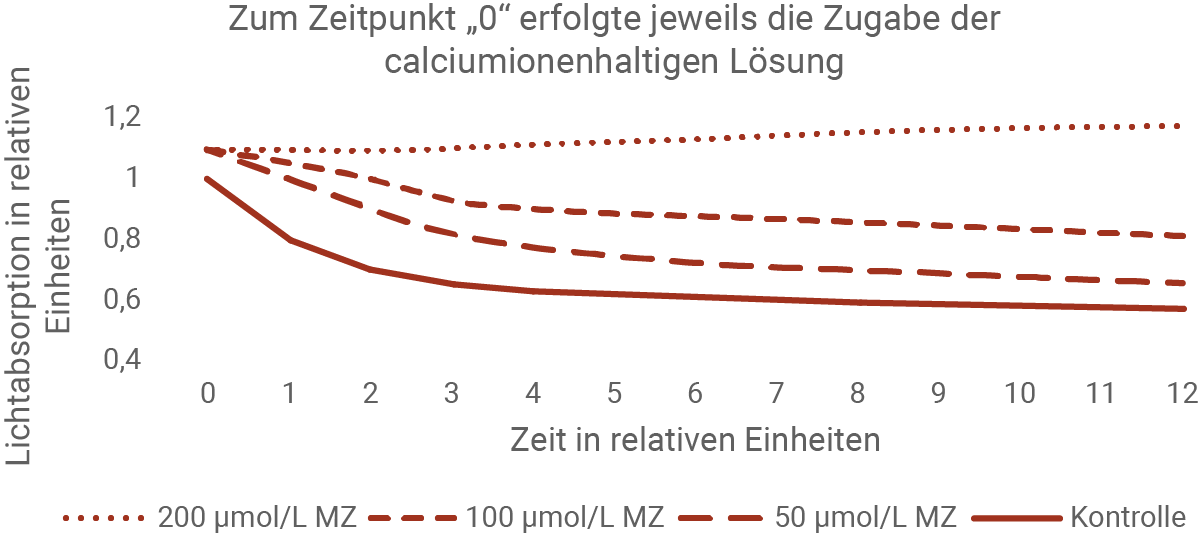

In der neueren medizinischen Forschung gibt es verschiedene Hinweise darauf, dass eine Fehlfunktion der Mitochondrien auch bei der Entstehung der Alzheimer-Demenz eine Rolle spielen kann. Diese Krankheit geht u. a. mit einer erhöhten mitochondrialen Calcium-lonen-Konzentration einher. Eine erhöhte mitochondriale Calcium-Ionen-Konzentration kann zum Öffnen der sogenannten mitochondrialen Permeabilitätstransitionsporen (mPTP) führen. Eine mPTP ist ein Komplex verschiedener Proteine, die in der inneren und äußeren Mitochondrienmembran lokalisiert sind. Die Öffnung der Poren bewirkt einen starken Anstieg der Permeabilität der inneren Mitochondrienmembran für Moleküle und Ionen. Als Folge des daraus resultierenden ATP-Mangels kann es zum Absterben der Zelle kommen. Erkennbar ist eine Öffnung der mPTP an einem Anschwellen der Mitochondrien, der auf dem osmotisch bedingten Einstrom von Wasser beruht.In einer Studie wurde die Hypothese untersucht, dass der Stoff Minozyklin (MZ), der seit langer Zeit bereits als Antibiotikum eingesetzt wird, die mPTP blockieren kann. Dazu wurden in einer Versuchsreihe isolierte Mitochondrien aus Rattenleberzellen in einem Untersuchungsmedium kultiviert. Verschiedenen Ansätzen, die mit Minozyklin-Lösungen unterschiedlicher Konzentrationen (200 µmol/L , 100 µmol/L und 50 µmol/L) versetzt waren, wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils die gleiche Menge einer calciumionenhaltigen Lösung zugesetzt. In allen Fällen wurde das Schwellungsverhalten der Mitochondrien über die Messung der Lichtabsorption der Zellkulturen verfolgt, da ein Anschwellen der Mitochondrien zu einer Abnahme der Lichtabsorption führt. Folgende Ergebnisse wurden erhalten (Abb. 2).

Abb. 2: Ergebnisse der Versuche

verändert nach: Kupsch, 2009

verändert nach: Kupsch, 2009

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1

Beschriftete schematische Zeichnung eines Mitochondriums:

Valproinsäure beeinträchtigt die Funktionalität des Mitochondriums, indem sie strukturelle Veränderungen an Proteinen der Atmungskette verursacht, die in der inneren Mitochondrienmembran lokalisiert sind. Diese Veränderungen führen dazu, dass der membranassoziierte Elektronentransport nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Da der Aufbau eines Protonengradienten entlang der inneren Membran wesentlich für die ATP-Synthese durch die ATP-Synthase ist, hat eine gestörte Elektronentransportkette direkte Auswirkungen auf die Energiegewinnung der Zelle. In der Folge wird weniger ATP gebildet, was die energieabhängigen Prozesse der Zelle erheblich einschränken kann. Somit zeigt sich, dass strukturelle Veränderungen durch Valproinsäure auf molekularer Ebene zu funktionellen Defiziten auf zellulärer Ebene führen.

Valproinsäure beeinträchtigt die Funktionalität des Mitochondriums, indem sie strukturelle Veränderungen an Proteinen der Atmungskette verursacht, die in der inneren Mitochondrienmembran lokalisiert sind. Diese Veränderungen führen dazu, dass der membranassoziierte Elektronentransport nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Da der Aufbau eines Protonengradienten entlang der inneren Membran wesentlich für die ATP-Synthese durch die ATP-Synthase ist, hat eine gestörte Elektronentransportkette direkte Auswirkungen auf die Energiegewinnung der Zelle. In der Folge wird weniger ATP gebildet, was die energieabhängigen Prozesse der Zelle erheblich einschränken kann. Somit zeigt sich, dass strukturelle Veränderungen durch Valproinsäure auf molekularer Ebene zu funktionellen Defiziten auf zellulärer Ebene führen.

2

Bei einer Mitochondriopathie ist die Funktion der Mitochondrien und somit der oxidative Abbau von Pyruvat über den Citratzyklus und die Atmungskette gestört. In der Folge kann die Zellatmung nicht effizient ablaufen, wodurch die aerobe ATP-Produktion drastisch sinkt. Um dennoch Energie bereitzustellen, wird Pyruvat im Zytoplasma über die Milchsäuregärung zu Laktat reduziert. Dabei wird NADH wieder zu NAD+ oxidiert, was essenziell ist, damit die Glykolyse weiter ablaufen kann. Nur durch diese Regeneration des NAD+ ist es der Zelle möglich, unter anaeroben Bedingungen zumindest eine geringe Menge ATP – nämlich 2 Moleküle pro Glucosemolekül – zu gewinnen. Diese Notversorgung sichert in gewissen Zelltypen kurzfristig das Überleben, führt aber auch zur Anreicherung von Laktat, was wiederum metabolische Konsequenzen hat.

3

Die Vererbung einer Mitochondriopathie kann im dargestellten Stammbaum nicht eindeutig einem einzelnen Erbgang zugeordnet werden, jedoch lassen sich bestimmte Vererbungsmuster ausschließen. Eine autosomal-dominante oder autosomal-rezessive Vererbung ist prinzipiell möglich, da im Stammbaum keine Widersprüche hinsichtlich des Auftretens in aufeinanderfolgenden Generationen oder dem Geschlechterverhältnis erkennbar sind.

Eine X-chromosomal-rezessive Vererbung hingegen kann ausgeschlossen werden, da ansonsten auch Vater (2) betroffen sein müsste, um eine erkrankte Tocher (4) zu haben, da diese von beiden Elternteilen ein betroffenes X-Chromosom hätte erben müssen, um die Krankheit auszuprägen. Auch der Befund, dass sowohl Männer als auch Frauen betroffen sind und keine Weitergabe der Erkrankung von betroffenen Vätern an deren Söhne nachweisbar ist, spricht gegen eine X-chromosomal-rezessive Vererbung.

Insgesamt lässt sich somit unter Ausschluss der X-chromosomal-rezessiven Vererbung ein autosomal-dominanter oder autosomal-rezessiver Erbgang nachvollziehbar aus dem Stammbaum ableiten.

4

Ein Gendefekt auf der DNA führt zu einer veränderten Raumstruktur des Enzyms α-Ketoglutarat-Dehydrogenase, wodurch dessen Funktion eingeschränkt wird. Dieses Enzym ist ein zentraler Bestandteil des Citratzyklus. Bei eingeschränkter Enzymaktivität kommt es zur Störung des Tricarbonsäurezyklus, was zu einem verminderten Anfall von NADH + H+ und FADH2 führt. Diese energiereichen Elektronenträger sind jedoch essenziell für die Atmungskette in den Mitochondrien. Fehlen sie, kann dort weniger ATP produziert werden. Der ATP-Mangel wiederum beeinträchtigt zahlreiche energieaufwendige Prozesse in der Zelle, insbesondere die Muskelarbeit. In der Folge treten Symptome wie Muskelschwäche oder im Extremfall sogar Herzversagen auf.

5

Die Öffnung der mitochondrialen Permeabilitätstransitionsporen (mPTP) führt zu einer erhöhten Durchlässigkeit der inneren Mitochondrienmembran für Ionen, darunter auch Protonen. Dadurch wird der Protonengradient, der normalerweise durch die Atmungskette aufgebaut wird, wieder abgebaut. Ohne diesen Gradient kann die ATP-Synthase keine Protonen mehr entlang des Gradienten transportieren, wodurch die treibende Kraft für die ATP-Synthese entfällt. Die Folge ist eine reduzierte oder vollständig unterbundene ATP-Produktion in der Zelle.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Zugabe von Ca2+-Ionen zu einer Abnahme der Lichtabsorption führt, was als Hinweis auf ein Anschwellen der Mitochondrien interpretiert werden kann – ein typisches Zeichen für die Öffnung der mPTP. Diese Abnahme fällt allerdings geringer aus, je höher die Konzentration des gleichzeitig zugesetzten Minozyklins ist. Daraus lässt sich ableiten, dass Minozyklin die Ca2+-induzierte mPTP-Öffnung hemmt und somit die Schwellung der Mitochondrien verhindert. Diese Ergebnisse stützen die Untersuchungshypothese, dass die Öffnung der mPTP eine zentrale Rolle bei der Entstehung des ATP-Mangels spielt.