Aufgabe 3 – Ökologie, Pflanzenphysiologie und Forstbiologie

Wähle eine der nachstehenden Aufgaben aus und bearbeite diese.

Die häufigsten Baumarten in sächsischen Wäldern sind Fichten und Kiefern. Der forstwirtschaftliche Anbau der Wälder erfolgte über Jahrzehnte vor allem in Monokulturen. Seit 2017 sind in sächsischen Forsten sehr hohe Schäden durch den Befall mit Borkenkäfern entstanden.

Nach Eiablage, Larvenfraß und Verpuppung schlüpfen die Jungtiere je nach Witterung nach 7-10 Wochen. Das ermöglicht pro Jahr 2-3 Generationen mit mehr als 100.000 Nachkommen aus der Brut eines Borkenkäferweibchens.

Borkenkäfer sind sehr kälteresistent. Sie überwintern geschützt unter der Borke, im Boden und im Totholz. Somit können sie bis zu 2 Jahre alt werden.

Den äußeren Abschluss eines Nadelblattes bildet die Epidermis, die zusammen mit dem darunterliegenden Festigungsgewebe der Nadel ihre Festigkeit verleiht.

Das Nadelinnere ist von Fotosyntheseparenchym erfüllt. Die Wände dieser Zellen ragen wie Arme in das Zellinnere. Deshalb nennt man diese Zellen Armpalisaden. Das Fotosynthesegewebe wird in Längsrichtung von Harzkanälen durchzogen, die von einer sklerenchymatischen Scheide umgeben sind. Das Harz schützt einerseits vor Wildverbiss und andererseits bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes vor der Ausbildung von Eiskristallen.

Die bekanntesten natürlichen Feinde von Borkenkäfern sind Spechte, beispielsweise der in Mitteleuropa am häufigsten vorkommende Buntspecht Dendrocopos majoram. Spechte sind in der Lage, unter der Rinde verborgene Käfer und Larven zu erreichen. Dazu benutzen sie ihre kräftigen Meißelschnäbel und mit Widerhaken besetzte Schleuderzungen.

Verschiedene Schlupfwespenarten legen ihre Eier in oder an den Eiern, Larven oder adulten Borkenkäfern ab. Die Larven entwickeln sich dann im Körper des Wirtes und fressen sich durch diesen. Dies kann zum Tod des Wirtes führen.

Sobald genügend Käfer angelockt sind, erhöht sich die Freisetzung von hemmenden Pheromonen, um den weiteren Anflug von Käfern zu begrenzen. Nach erfolgreicher Besiedlung sinkt die Konzentration an Aggregationspheromon und die Fortpflanzung beginnt. Die von den Borkenkäfern abgegebenen Aggregationspheromone werden auch von anderen Insekten wahrgenommen. So findet zum Beispiel der Ameisenbuntkäfer Thanasimus formicarius, ein spezifischer Feind des Borkenkäfers, befallene Bäume und damit seine Beute.

Aufgabe 3.1: Pflanzenwachstum und Stickstoffversorgung

Das Wachstum von Pflanzen hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Eine besondere Bedeutung hat dabei die Stickstoffversorgung. In der Landwirtschaft wird diese durch eine ausreichende Düngung gewährleistet. In der Natur spielen dabei nitrifizierende Bakterien eine große Rolle.

1

Stelle die Unterschiede bei der Aufnahme von Wassermolekülen und Nitrat-Ionen anhand von drei Kriterien tabellarisch dar (M 1).

9 BE

2.1

Stelle eine Hypothese zur Auswirkung übermäßig nitratgedüngter Böden auf den Wasserhaushalt der Pflanzen auf (M 2).

3 BE

2.2

Plane einen Modellversuch, mit dem du deine Hypothese überprüfen kannst (M 1, M 2, M 3).

Führe den Modellversuch durch (M 2, M 3). Sollte dir die Planung und/oder die Durchführung nicht gelingen oder sollten dir die Ergebnisse unbrauchbar erscheinen, kannst du korrekte Daten von der Aufsicht führenden Fachlehrkraft anfordern. In diesem Fall werden 7 BE nicht erteilt.

Führe den Modellversuch durch (M 2, M 3). Sollte dir die Planung und/oder die Durchführung nicht gelingen oder sollten dir die Ergebnisse unbrauchbar erscheinen, kannst du korrekte Daten von der Aufsicht führenden Fachlehrkraft anfordern. In diesem Fall werden 7 BE nicht erteilt.

7 BE

2.3

Stelle dein Ergebnis in einer mikroskopischen Zeichnung dar (M 3).

Nach Fertigstellung der mikroskopischen Zeichnung ist das Präparat unter dem Mikroskop der Aufsicht führenden Fachlehrkraft vorzuzeigen.

Ein Beispielpräparat ohne Plasmolyse, welches als Ersatzergebnis dienen soll, ist in den Lösungen zu finden.

7 BE

2.4

Erkläre anhand deiner Beobachtungsergebnisse ein verändertes Pflanzenwachstum bei übermäßiger Nitratdüngung auch unter Rückbezug auf die aufgestellte Hypothese (M 2, M 3).

6 BE

3

Erläutere die chemiosmotische Synthese von ATP bei Nitrobacter winogradskyi (M 4).

Erkläre die Notwendigkeit einer guten Bodenbelüftung für die Aufrechterhaltung des Stickstoffkreislaufs (M 4).

Erkläre die Notwendigkeit einer guten Bodenbelüftung für die Aufrechterhaltung des Stickstoffkreislaufs (M 4).

8 BE

Material 1: Stofftransport an Biomembranen

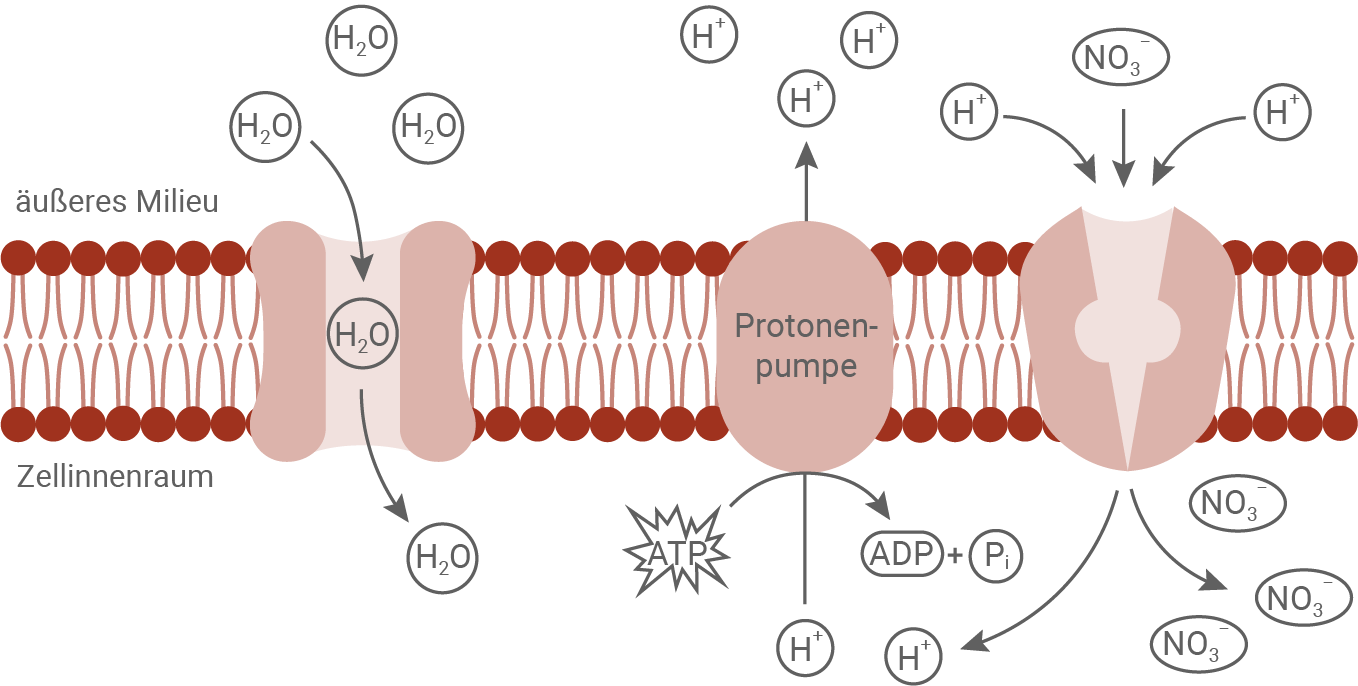

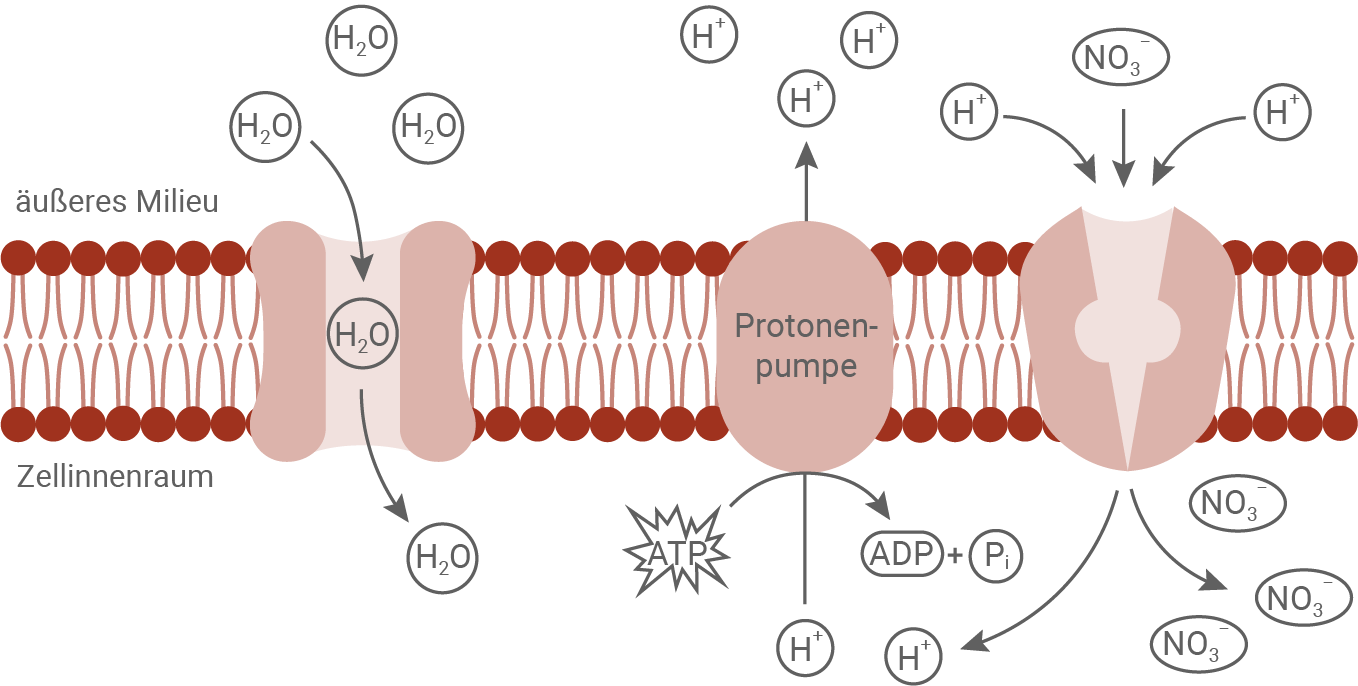

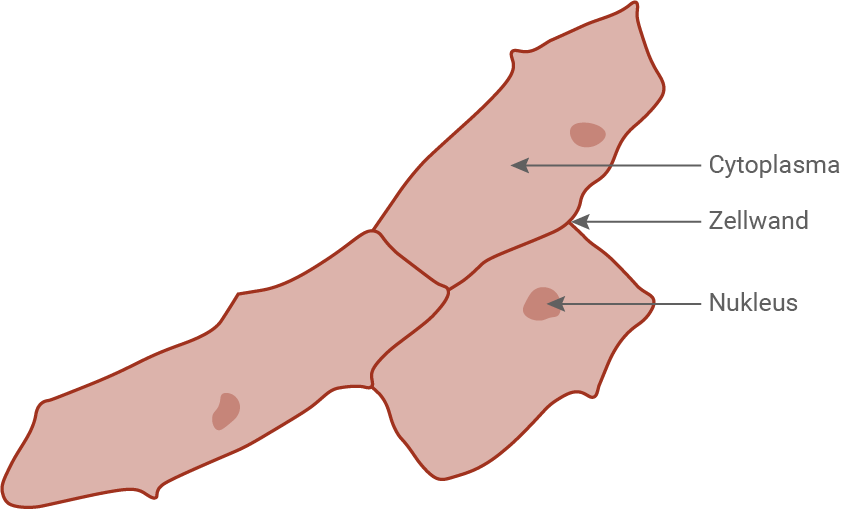

Abb. 1: Schematische Darstellung der Aufnahme von Wassermolekülen (H2O) und Nitrat-lonen (NO3-) in Pflanzenzellen

Material 2: Stickstoffdüngung

Um eine ausreichende Stickstoffversorgung und damit einen hohen Ertrag zu sichern, werden Pflanzen gedüngt. Die Pflanzen erhalten dadurch stickstoffhaltige Mineralstoffe in Form von Nitraten und Ammoniumverbindungen. Von 2010 bis 2022 wurden dabei in Deutschland in der Landwirtschaft jährlich zwischen 1,1 und 1,8 Millionen Tonnen Stickstoff verbraucht. Dazu zählen mineralischer Dünger, aber auch die Gülle aus der Tierhaltung von Schweinen und Rindern. Bei einer übermäßigen Stickstoffdüngung wird jedoch der Wasserhaushalt der Pflanze beeinträchtigt. (in Anlehnung an: Statistisches Bundesarmt, 2023)Material 3: Untersuchung eines Frischpräparates

Folgende Geräte und Materialien stehen dir zur Verfügung: Geräte: Lichtmikroskop, Objektträger, Deckgläschen, Pasteurpipette, Präparierbesteck, Filterpapier Materialien: rote Küchenzwiebel, Leitungswasser Chemikalien: Kaliumnitrat-Lösung (ω = 10 %)Material 4: ATP-Synthese von Nitrobacter winogradskyi

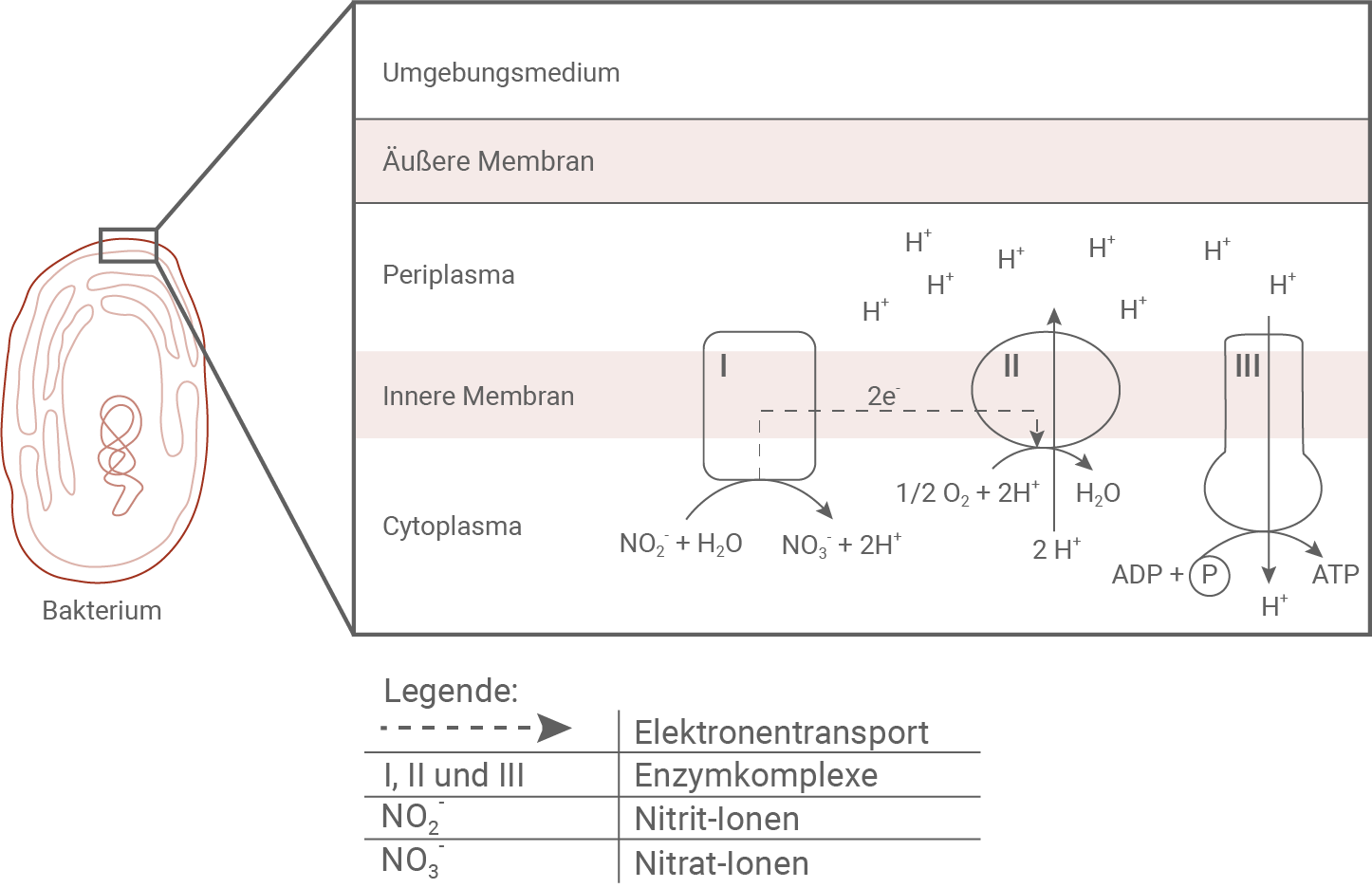

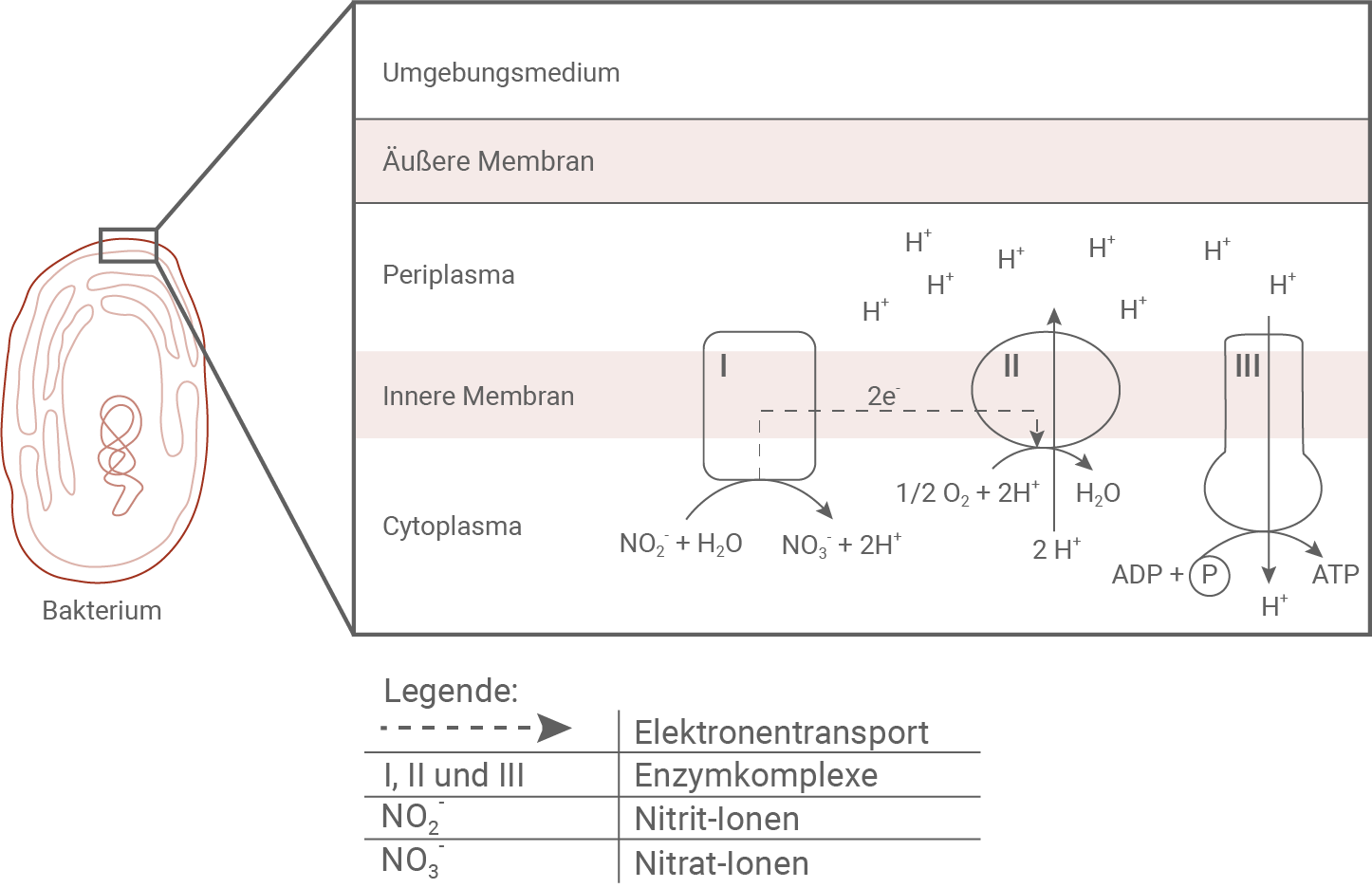

Nitrobacter winogradskyi gehört zu den nitrifizierenden Bodenbakterien. Das Bakterium gewinnt seine Energie über einen Stoffwechselweg an der inneren Membran.

Abb. 2: ATP-Synthese bei N. winogradskyi

verändert nach: Holiencin & Gujer, 1996

verändert nach: Holiencin & Gujer, 1996

Aufgabe 3.2: Sachsens Wälder in Gefahr?

Wälder liefern wichtige Rohstoffe, sind Erholungsorte, filtern die Luft, erhöhen die Luftfeuchtigkeit und schützen vor Erosion und Hochwasser.Die häufigsten Baumarten in sächsischen Wäldern sind Fichten und Kiefern. Der forstwirtschaftliche Anbau der Wälder erfolgte über Jahrzehnte vor allem in Monokulturen. Seit 2017 sind in sächsischen Forsten sehr hohe Schäden durch den Befall mit Borkenkäfern entstanden.

1

Beschreibe Bau und Funktion des Phloems.

Erkläre die Auswirkung des Borkenkäferbefalls für den betroffenen Baum (M 1).

Erkläre die Auswirkung des Borkenkäferbefalls für den betroffenen Baum (M 1).

7 BE

2.1

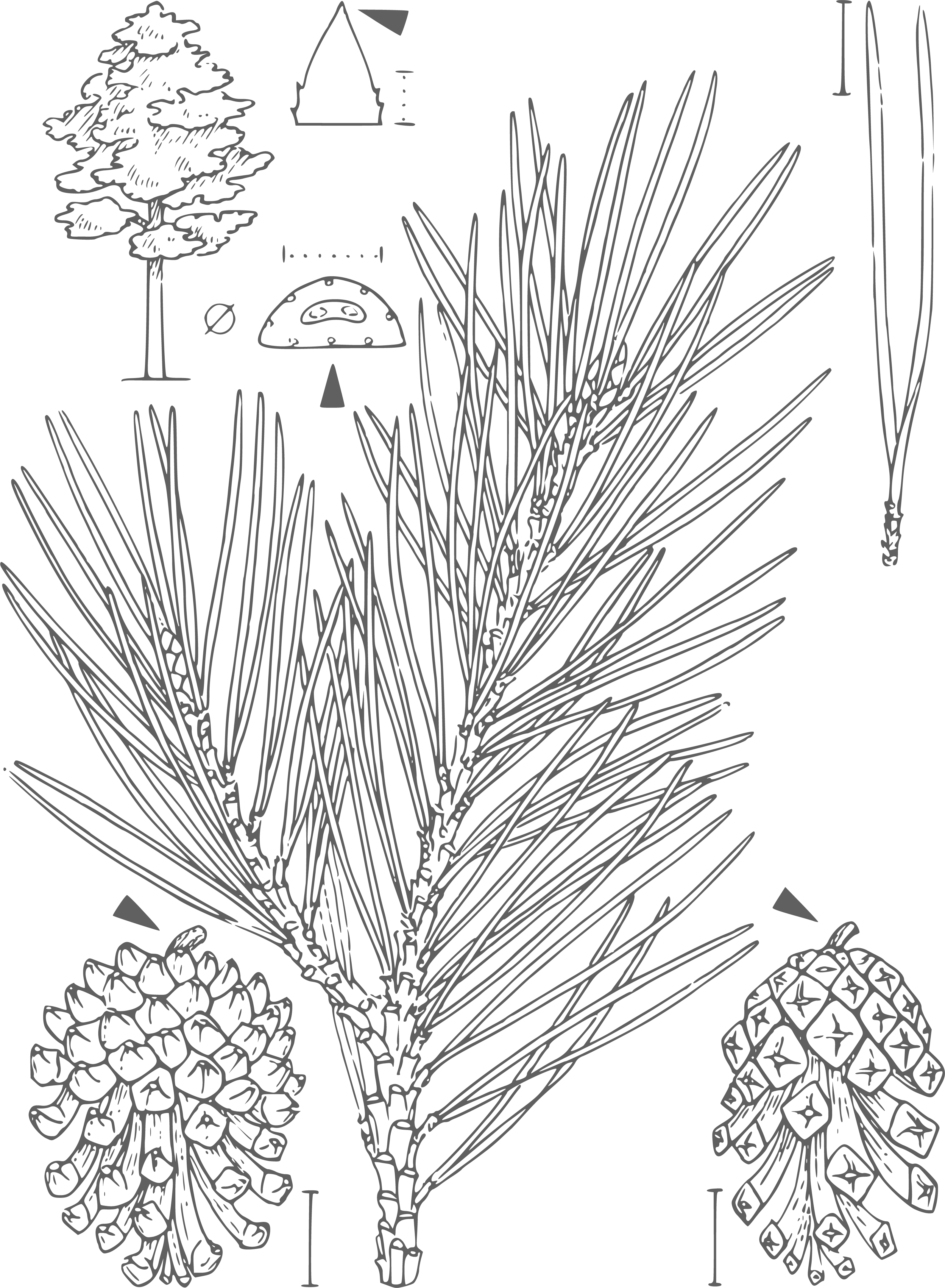

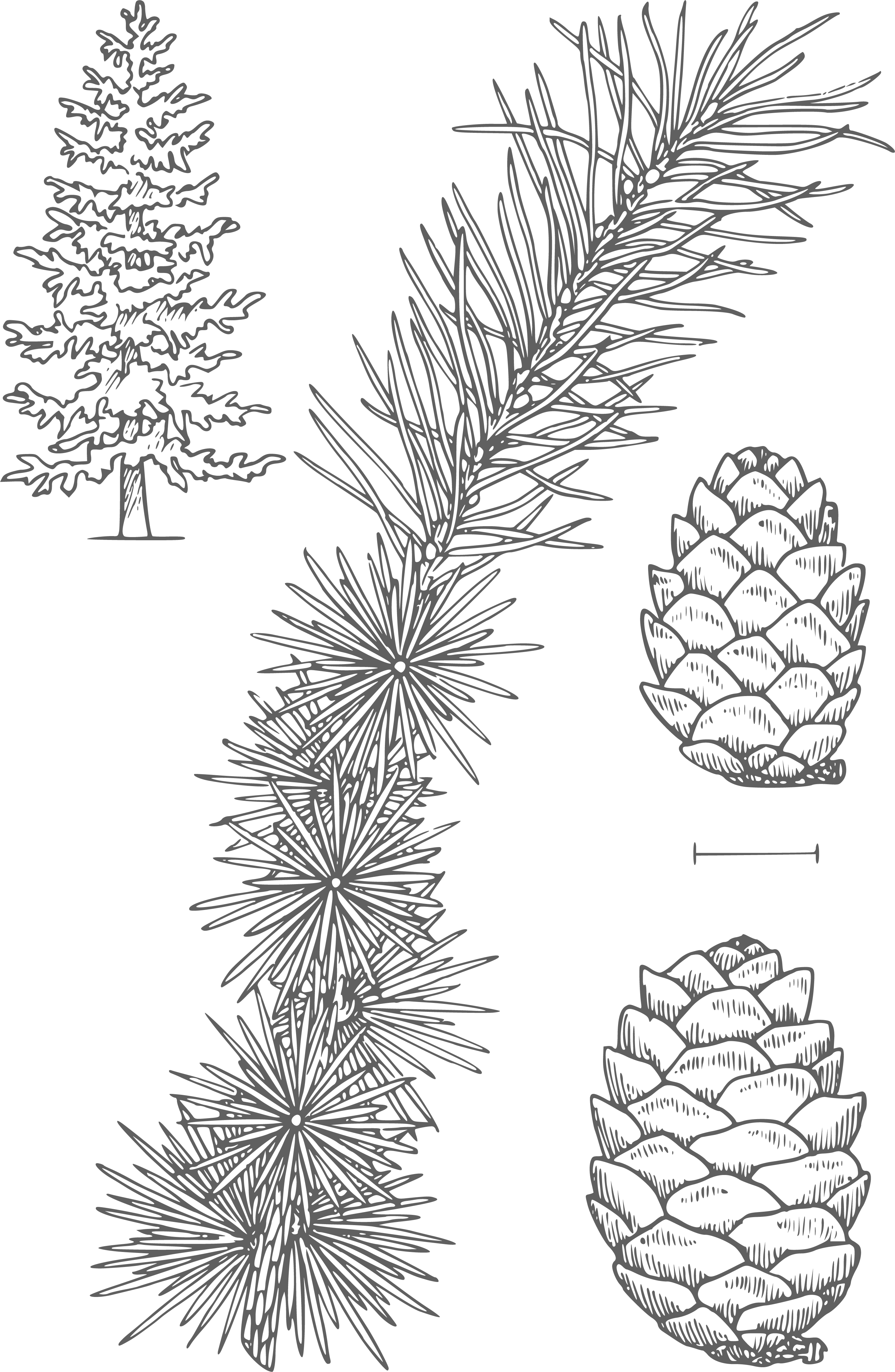

Bestimme mit Hilfe der dir zur Verfügung stehenden Bestimmungsliteratur zwei der drei vorliegenden Nadelbaumarten vollständig bis zur Art.

Beginne mit der Bestimmungstabelle für Nacktsamige Pflanzen.

Notiere die Literaturangabe zum Bestimmungsbuch und die vollständigen Bestimmungswege.

Gib den deutschen und wissenschaftlichen Artnamen der beiden Bäume an. Sollte dir die Bestimmung nicht gelingen, so kannst du bei der Aufsicht führenden Fachlehrkraft die Namen einer oder beider Baumarten anfordern.

Den nicht erbrachten Leistungen entsprechend werden je Art 4 BE nicht erteilt.

Beginne mit der Bestimmungstabelle für Nacktsamige Pflanzen.

Notiere die Literaturangabe zum Bestimmungsbuch und die vollständigen Bestimmungswege.

Gib den deutschen und wissenschaftlichen Artnamen der beiden Bäume an. Sollte dir die Bestimmung nicht gelingen, so kannst du bei der Aufsicht führenden Fachlehrkraft die Namen einer oder beider Baumarten anfordern.

Den nicht erbrachten Leistungen entsprechend werden je Art 4 BE nicht erteilt.

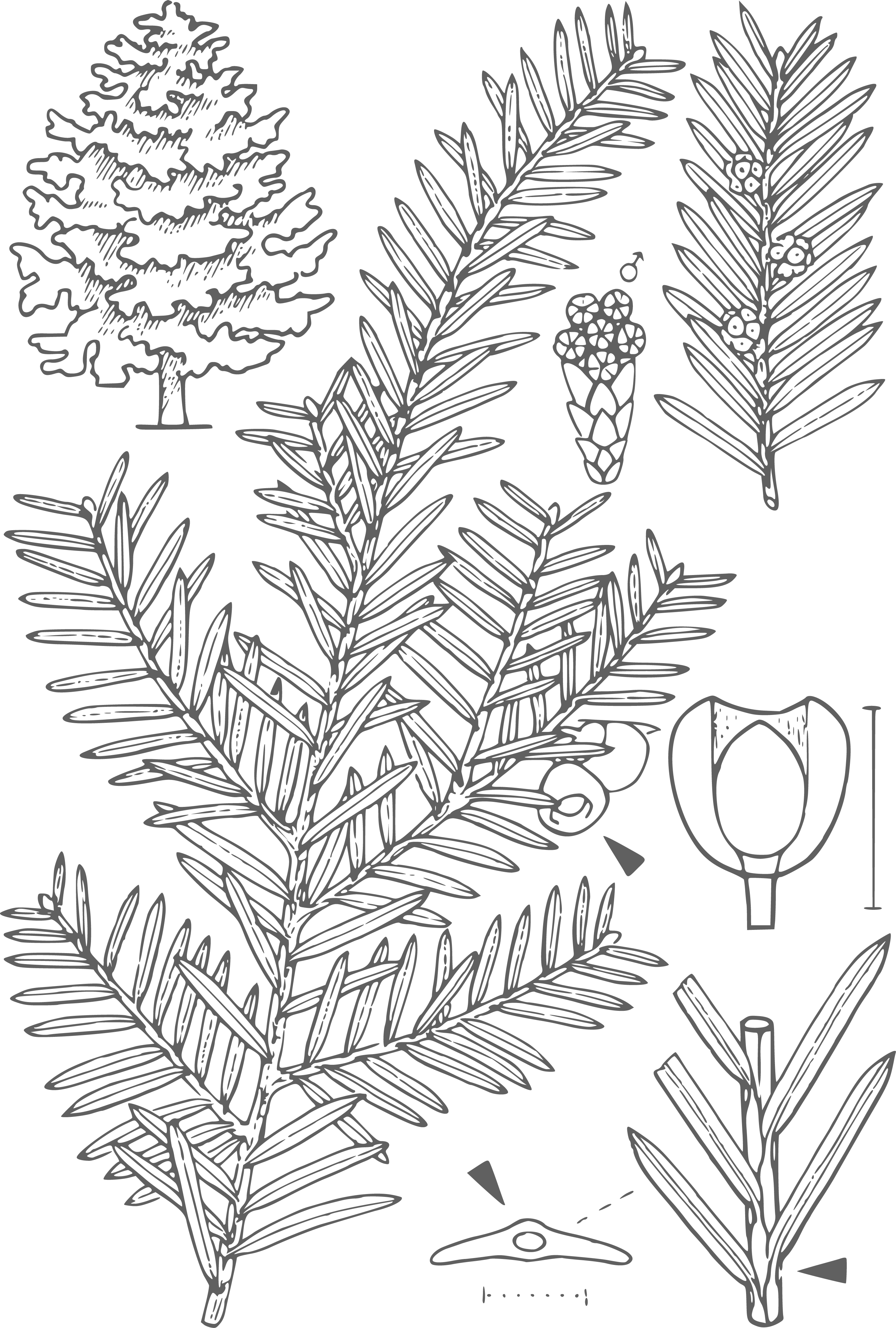

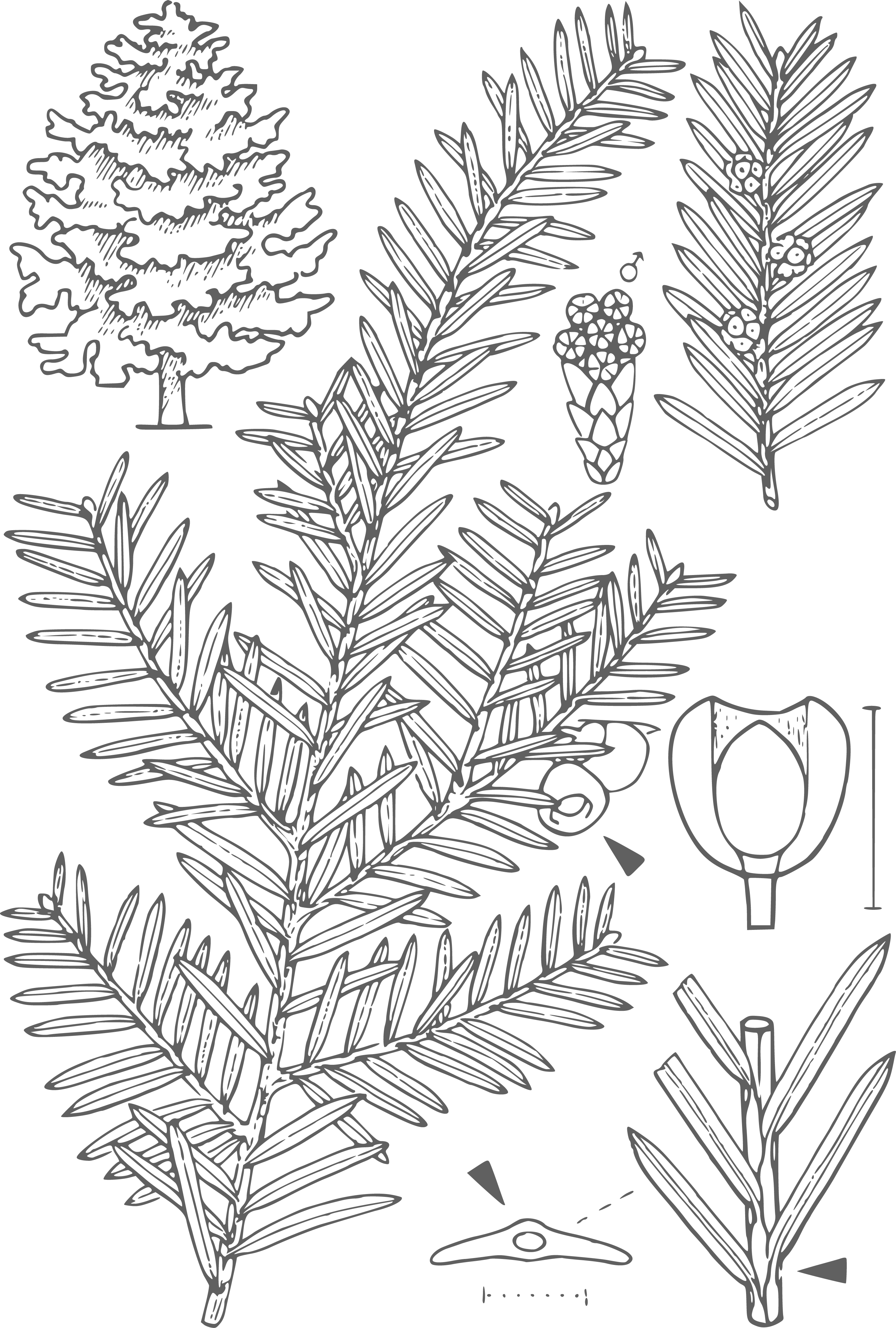

Baumart 1

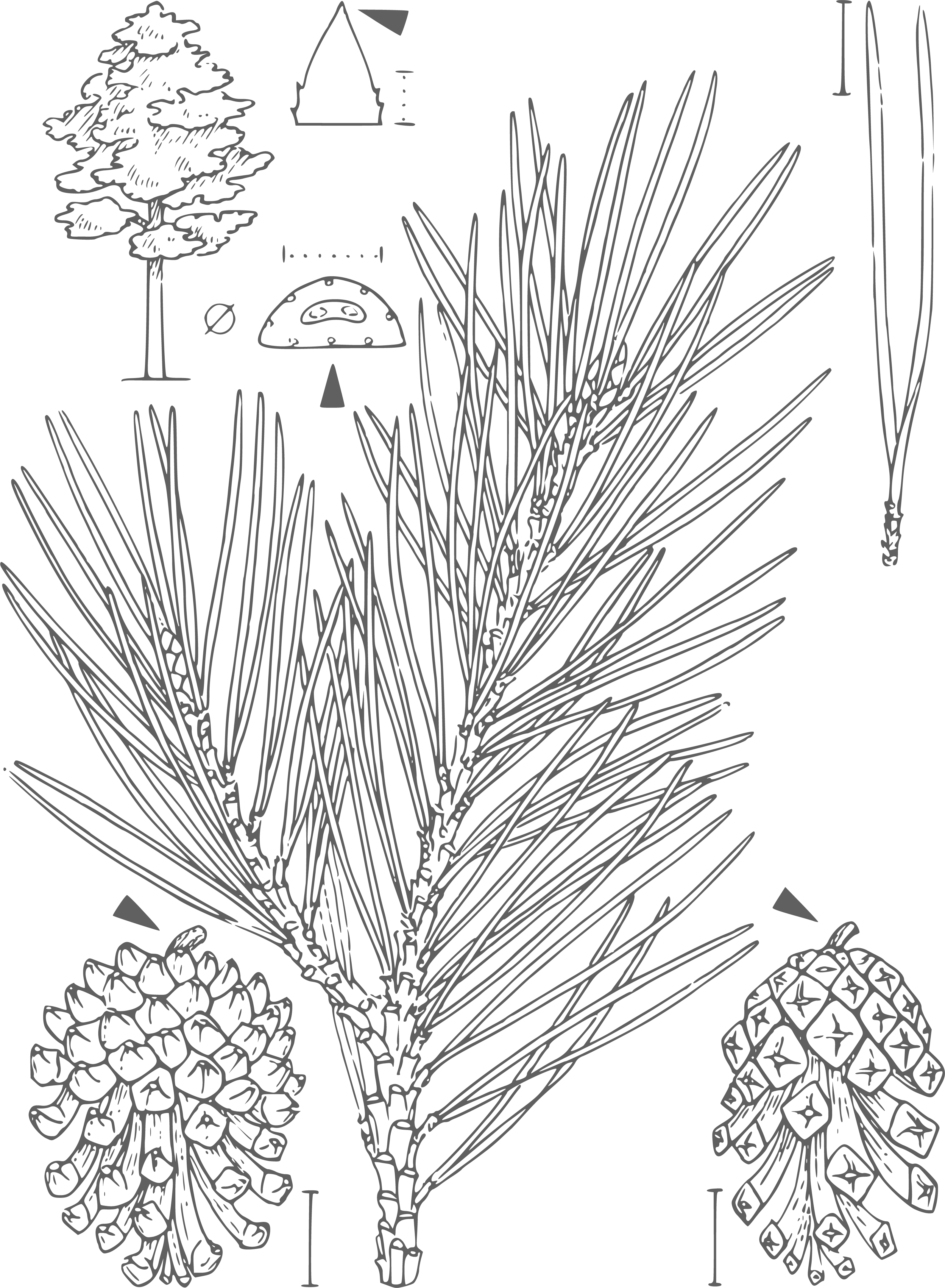

Baumart 2

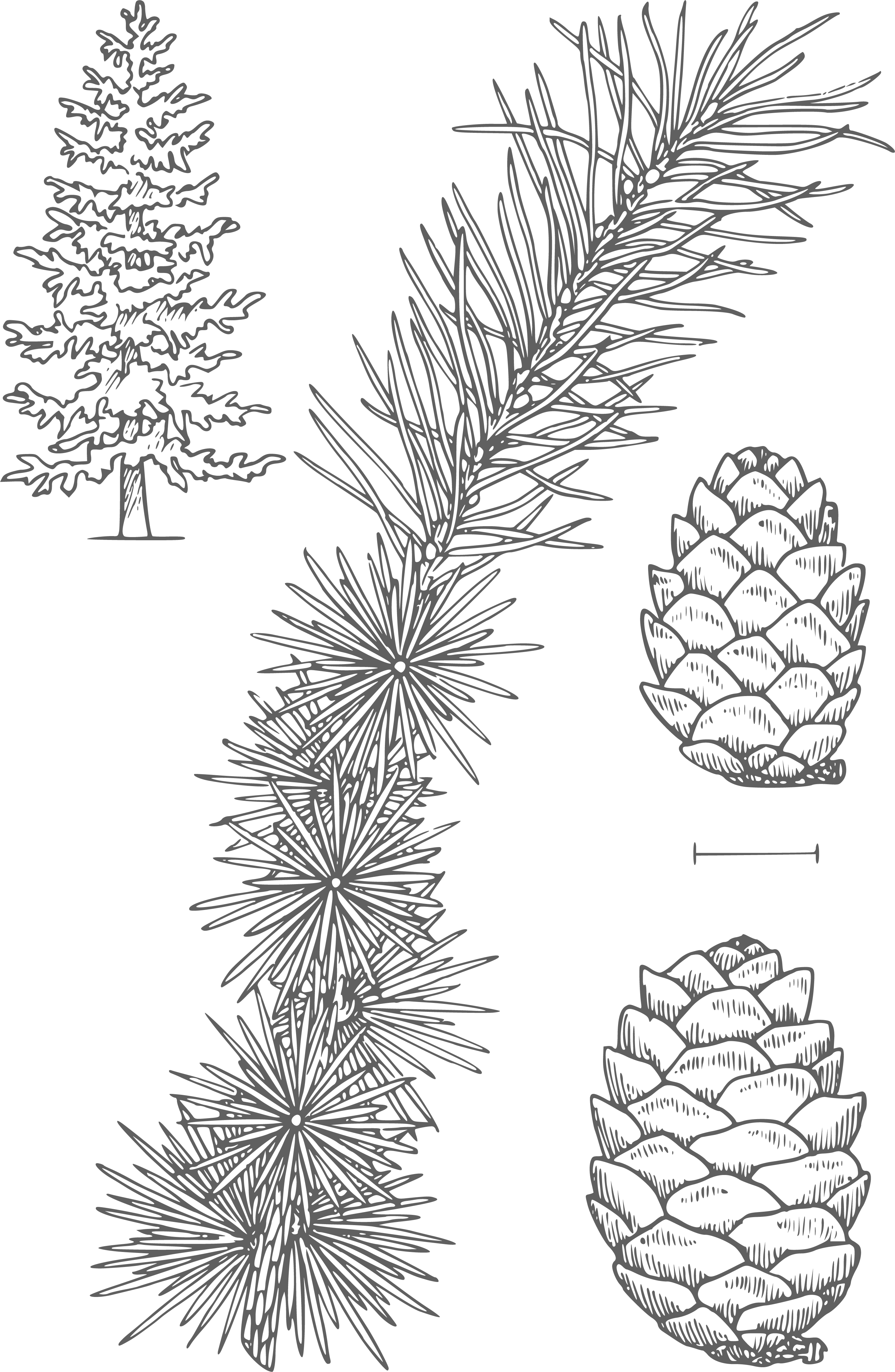

Baumart 3

9 BE

2.2

Ordne eine der bestimmten Baumarten mit Hilfe der Bestimmungsliteratur anhand der systematischen Kategorien in das Reich der Pflanzen ein.

3 BE

3

Erläutere die Angepasstheiten von Nadelblättern an die abiotischen Umweltfaktoren Temperatur, Wasser und Wind (M 3).

6 BE

4

Leite vier mögliche Ursachen ab, die zu einer Massenvermehrung der Borkenkäfer in Sachsen geführt haben könnten (M 1, M 2).

Ziehe zwei Schlussfolgerungen bezüglich einer effektiven Bekämpfung des Borkenkäfers.

Ziehe zwei Schlussfolgerungen bezüglich einer effektiven Bekämpfung des Borkenkäfers.

6 BE

5

Erläutere eine der in Material 4 dargestellten interspezifischen Beziehungen (M 4).

6 BE

6

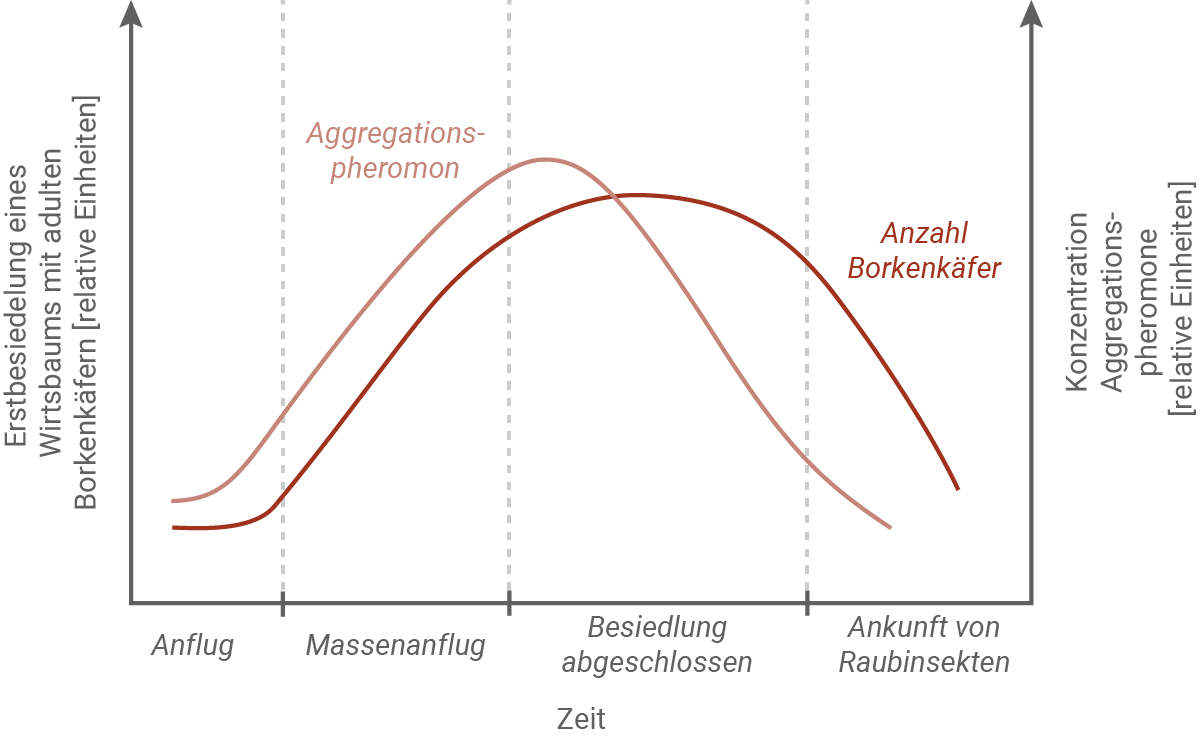

Stelle die Erstbesiedelung eines Wirtsbaumes mit adulten Borkenkäfern und die Konzentration von Aggregationspheromonen in relativen Einheiten in Abhängigkeit von der Zeit in einem Diagramm graphisch dar (M 5).

Leite zwei Hypothesen für einen Einsatz von Pheromonen des Borkenkäfers zu seiner möglichen Bekämpfung ab (M 5).

Leite zwei Hypothesen für einen Einsatz von Pheromonen des Borkenkäfers zu seiner möglichen Bekämpfung ab (M 5).

6 BE

Material 1: Vermehrung von Borkenkäfern

Die Weibchen der Borkenkäfer legen ihre Eier in die Rinde. Dort fressen sich die Larven durch das Leitgewebe und ernähren sich vom Pflanzensaft.Nach Eiablage, Larvenfraß und Verpuppung schlüpfen die Jungtiere je nach Witterung nach 7-10 Wochen. Das ermöglicht pro Jahr 2-3 Generationen mit mehr als 100.000 Nachkommen aus der Brut eines Borkenkäferweibchens.

Material 2: Fortpflanzungsbedingungen von Borkenkäfern

In der Vegetationsperiode von April bis September schwärmen Borkenkäfer bei Temperaturen ab 16,5 °C und trockener Witterung aus. Sie vermehren sich besonders in Monokulturen, in Waldbereichen mit Windwurf und Schneebruch sowie in Lagerplätzen von Stammhölzern. Laubmischwälder haben eine geringere Anfälligkeit für Borkenkäferbefall. Trockenperioden verringern die Abwehrkräfte der Bäume. Es fehlt Wasser zur Produktion für ausreichend Harz, welches das Eindringen der Käfer in den Baum behindert.Borkenkäfer sind sehr kälteresistent. Sie überwintern geschützt unter der Borke, im Boden und im Totholz. Somit können sie bis zu 2 Jahre alt werden.

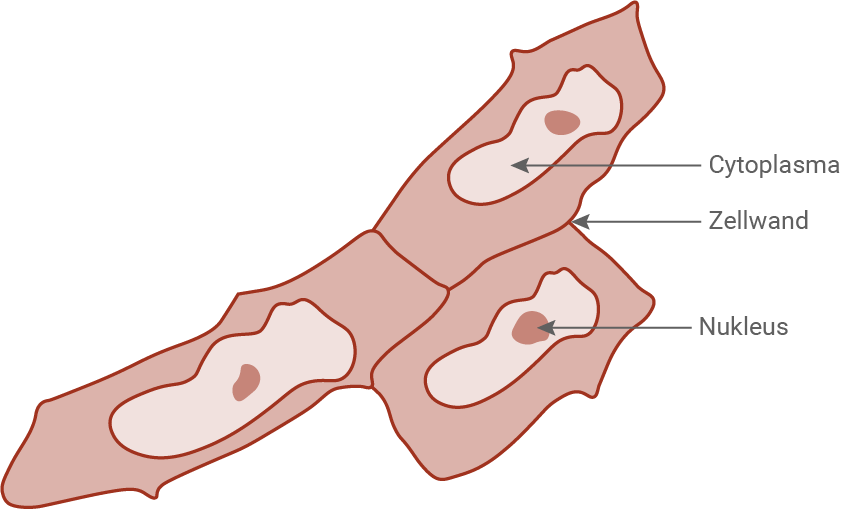

Material 3: Bau eines Nadelblattes

Die Laubblätter der Nadelbäume sind als Nadeln ausgebildet und haben meist eine im Querschnitt halbrunde Form.Den äußeren Abschluss eines Nadelblattes bildet die Epidermis, die zusammen mit dem darunterliegenden Festigungsgewebe der Nadel ihre Festigkeit verleiht.

Das Nadelinnere ist von Fotosyntheseparenchym erfüllt. Die Wände dieser Zellen ragen wie Arme in das Zellinnere. Deshalb nennt man diese Zellen Armpalisaden. Das Fotosynthesegewebe wird in Längsrichtung von Harzkanälen durchzogen, die von einer sklerenchymatischen Scheide umgeben sind. Das Harz schützt einerseits vor Wildverbiss und andererseits bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes vor der Ausbildung von Eiskristallen.

Abb. 1: Schematische Darstellung eines Nadelblattes

Material 4: Natürliche Feinde des Borkenkäfers

Borkenkäferpopulationen können bei einem geringen Befall eines Waldökosystems durch natürliche Feinde reguliert werden.Die bekanntesten natürlichen Feinde von Borkenkäfern sind Spechte, beispielsweise der in Mitteleuropa am häufigsten vorkommende Buntspecht Dendrocopos majoram. Spechte sind in der Lage, unter der Rinde verborgene Käfer und Larven zu erreichen. Dazu benutzen sie ihre kräftigen Meißelschnäbel und mit Widerhaken besetzte Schleuderzungen.

Verschiedene Schlupfwespenarten legen ihre Eier in oder an den Eiern, Larven oder adulten Borkenkäfern ab. Die Larven entwickeln sich dann im Körper des Wirtes und fressen sich durch diesen. Dies kann zum Tod des Wirtes führen.

Material 5: Einfluss von Botenstoffen

Während des Schwärmfluges fliegen die Borkenkäfermännchen potenzielle Wirtsbäume an. An einem geeigneten Baum beginnen diese Männchen mit der Anlockung ihrer Artgenossen durch Abgabe eines körpereigenen Lockstoffes, dem so genannten Aggregationspheromon, dessen Konzentration sich zunehmend erhöht. Die so angelockten Weibchen und Männchen umschwärmen den Befallsbaum.Sobald genügend Käfer angelockt sind, erhöht sich die Freisetzung von hemmenden Pheromonen, um den weiteren Anflug von Käfern zu begrenzen. Nach erfolgreicher Besiedlung sinkt die Konzentration an Aggregationspheromon und die Fortpflanzung beginnt. Die von den Borkenkäfern abgegebenen Aggregationspheromone werden auch von anderen Insekten wahrgenommen. So findet zum Beispiel der Ameisenbuntkäfer Thanasimus formicarius, ein spezifischer Feind des Borkenkäfers, befallene Bäume und damit seine Beute.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung 3.1: Pflanzenwachstum und Stickstoffversorgung

1

| Kriterium | Form des Stofftransports | Transportrichtung | Membranstrukturen |

|---|---|---|---|

| Aufnahme von NitratIonen | sekundär aktiv | NO3- entgegen des Konzentrationsgefälles | Protonenpumpe und Carrier |

| Aufnahme von Wassermolekülen | passiv | H2O entlang des Konzentrationsgefälles | Tunnelprotein (Aquaporine) |

2.1

Eine mögliche Hypothese zur Auswirkung übermäßig nitratgedüngter Böden auf den Wasserhaushalt von Pflanzen lautet: Ein zu stark mit Nitrat gedüngter Boden verschlechtert die Wasseraufnahme der Pflanze. Die Ursache dafür liegt in der erhöhten Konzentration von Nitrat-Ionen im Boden, die zu einer hypertonen Umgebung im Wurzelbereich führt. Dadurch entsteht ein osmotisches Gefälle, bei dem Wasser aus den Wurzelzellen in den Boden abgegeben wird, anstatt aufgenommen zu werden. In der Folge kann es zur Dehydrierung der Pflanzenzellen und damit zur Beeinträchtigung wichtiger Stoffwechselprozesse kommen.

2.2

Zur Überprüfung der Hypothese, dass übermäßig nitratgedüngte Böden die Wasserversorgung der Pflanze verschlechtern, wird ein Modellversuch mit roten Küchenzwiebeln geplant. Zunächst wird ein Abzugpräparat der Epidermis einer Zwiebelschuppe in Leitungswasser angefertigt und mikroskopiert. Anschließend wird entweder das gleiche Präparat mit Kaliumnitrat-Lösung (ω = 10 %) übergossen oder ein zweites Präparat direkt in dieser Lösung hergestellt. Beide Präparate werden unter dem Lichtmikroskop verglichen. Dabei wird gezielt auf die Plasmolyse geachtet – also das Ablösen der Zellmembran von der Zellwand aufgrund von Wasserverlust.

Die Durchführung erfolgt in mehreren Schritten: Zuerst wird mit Hilfe einer Pinzette eine Epidermiszelle der roten Küchenzwiebel entnommen und auf einen Objektträger gelegt. Darauf gibt man einen Tropfen Leitungswasser bzw. Kaliumnitrat-Lösung und deckt das Präparat mit einem Deckgläschen ab. Das Mikroskop wird korrekt eingestellt, um eine optimale Beobachtung zu ermöglichen. Dabei ist auf ein sauberes, luftblasenfreies Präparat und sachgerechte, sichere Arbeitsweise zu achten. Beim Vergleich beider Präparate wird im Kaliumnitrat-Ansatz eine verstärkte Plasmolyse erwartet, da die hypertonische Umgebung Wasser aus der Zelle zieht – was die Hypothese stützt.

2.3

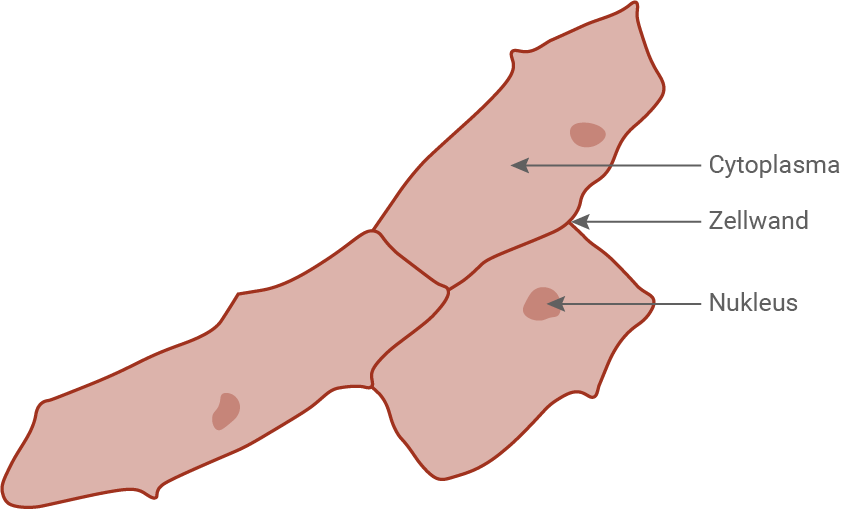

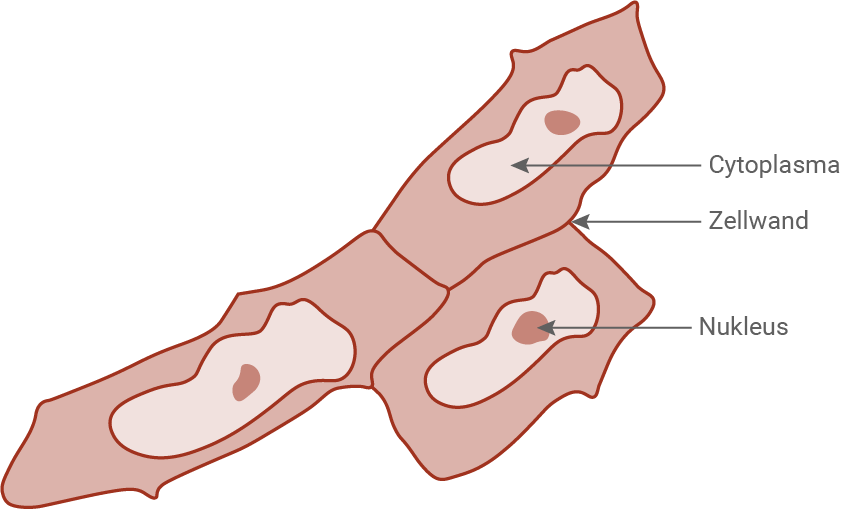

Präparat ohne Plasmolyse:

Präparat mit Plasmolyse:

Präparat mit Plasmolyse:

Hinweis: Es handelt sich hier um eine schematische Zeichnung. Größe und Form können je nach Präparat abweichen.

2.4

Bei der Zugabe einer 10 %igen Kaliumnitrat-Lösung entsteht im Boden eine hypertone Umgebung, die osmotisch Wasser aus den Pflanzenzellen zieht. In der Folge verlieren Cytoplasma und Vakuole an Volumen, da Wasser aus der Zelle austritt. Dieser Wasserverlust führt zur Plasmolyse, bei der sich der Protoplast von der Zellwand ablöst. Übertragen auf den natürlichen Boden bedeutet das: Bei übermäßiger Nitratdüngung wird die Wasseraufnahme der Pflanze durch osmotische Effekte erschwert oder ganz verhindert. Dadurch sinkt die Photosyntheseleistung, da weniger Wasser für den Aufbau organischer Substanz zur Verfügung steht. Das Pflanzenwachstum ist somit insgesamt vermindert – die Beobachtungen stützen also die zuvor aufgestellte Hypothese.

3

Die chemiosmotische ATP-Synthese bei Nitrobacter winogradskyi erfolgt im Zuge der Nitrifikation, bei der Nitrit-Ionen (NO2-) zu Nitrat-Ionen (NO3-) oxidiert werden. Die dabei freigesetzten Elektronen werden auf Sauerstoff als finalen Elektronenakzeptor übertragen. Der Elektronentransport setzt Energie frei, mit der ein Protonengradient an der inneren Membran des Bakteriums aufgebaut wird: Protonen werden aktiv aus dem Cytoplasma ins Periplasma gepumpt. Strömen die Protonen durch die ATP-Synthase wieder zurück, wird die frei werdende Energie genutzt, um aus ADP und Phosphat ATP zu synthetisieren.

Eine gute Bodenbelüftung ist essenziell für die Funktion dieser nitrifizierenden Bodenbakterien, da sie Sauerstoff benötigen. Sauerstoff dient in der Elektronentransportkette als Elektronenakzeptor. Nur wenn genügend Sauerstoff vorhanden ist, kann die Oxidation von Nitrit zu Nitrat vollständig ablaufen. Wird der Boden nicht ausreichend belüftet, fehlt der Sauerstoff als Akzeptor und die Nitrifikation kommt zum Erliegen. Dadurch wird der Stickstoffkreislauf unterbrochen und die Pflanze erhält weniger Nitrat als verwertbare Stickstoffquelle.

Lösung 3.2: Sachsens Wälder in Gefahr?

1

Das Phloem ist ein Teil des Leitgewebes der Pflanzen und besteht aus Siebröhren und den zugehörigen Geleitzellen. Die Siebröhren setzen sich aus langgestreckten, lebenden Zellen mit durchlässigen Siebplatten zusammen. Sie dienen dem Transport von in Wasser gelösten Assimilaten – vor allem Zucker – die in den Laubblättern durch Photosynthese gebildet werden. Die Geleitzellen sind kleine, stoffwechselaktive Zellen, die in enger Verbindung mit den Siebröhren stehen und deren Funktion unterstützen. Auf diese Weise wird der Assimilatstrom in alle Teile der Pflanze sichergestellt.

Ein Befall mit Borkenkäfern hat gravierende Auswirkungen auf diesen Transportmechanismus. Die Larven des Borkenkäfers ernähren sich von den nährstoffreichen Assimilaten und zerstören durch ihren Fraß die Zellen des Phloems. Dadurch wird der kontinuierliche Strom der Assimilate unterbrochen. In der Folge können viele Pflanzenteile nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden. Die daraus resultierende Unterversorgung kann zu einer allgemeinen Schwächung der Pflanze führen und letztlich ihr Absterben verursachen.

2.1

Baumart 1: Gewöhnliche Eibe (Taxus baccata)

- Bestimmungsweg im Rothmaler (Schlüssel II – Nacktsamer):

- 1* (Blätter nadelförmig)

- 2* (Nadeln einzeln)

- 3* (Nadeln flach, nicht vierkantig)

- 4* (Nadeln ohne scheibenartig verbreiterten Stiel)

- 5* (Nadeln weich, mit rotem Samenmantel)

- → Taxus baccata

- Seite im Rothmaler: 123

- Bestimmungsweg im Rothmaler (Schlüssel II – Nacktsamer):

- 1* (Blätter nadelförmig)

- 2* (Nadeln paarweise)

- 3* (Nadeln 4–8 cm, oft gedreht)

- → Pinus sylvestris

- Seite im Rothmaler: 124

- Bestimmungsweg im Rothmaler (Schlüssel II – Nacktsamer):

- 1* (Blätter nadelförmig)

- 2* (Blätter in Büscheln)

- 3* (Nadeln weich, hellgrün, im Herbst gelb)

- → Larix decidua

- Seite im Rothmaler: 129

2.2

- Unterabteilung: Samenpflanzen (Spermatophyta)

- Klasse: Nadelgehölze (Pinopsida)

- Ordnung: Kiefernartige (Pinales)

- Familie: Kieferngewächse (Pinaceae)

- Gattung: Kiefer (Pinus)

- Art: Waldkiefer (Pinus sylvestris)

3

Nadelblätter sind an extreme Umweltbedingungen hervorragend angepasst: Gegen den Wind verfügen sie über eingesenkte Spaltöffnungen, welche die Transpiration verringern. Um Wasserverlust bei trockener Umgebung zu minimieren, besitzen sie eine dicke Epidermis mit wachsartiger Cuticula, die das Verdunsten von Wasser stark reduziert. Bei niedrigen Temperaturen schützt das Harz in den Harzkanälen vor der Auskristallisierung von Wasser. Dadurch bleibt die Zellstruktur intakt und die Zellen werden bei Frost nicht zerstört.

4

Vier Ursachen für die Massenvermehrung des Borkenkäfers in Sachsen lassen sich aus den Materialien ableiten: Erstens bestehen viele Wälder heute aus Fichten-Monokulturen, die dem Borkenkäfer sowohl ausreichend Lebensraum als auch Nahrung bieten. Zweitens führen Hitze- und Trockenperioden zu einer verminderten Harzproduktion der Bäume, was das Eindringen der Käfer erleichtert. Drittens besitzt der Borkenkäfer eine sehr kurze Generationszeit, wodurch er sich innerhalb kürzester Zeit massenhaft vermehren kann. Viertens sind Borkenkäfer äußerst kälteresistent, wodurch die nächste Generation auch im folgenden Jahr gesichert ist.

Zwei effektive Maßnahmen zur Bekämpfung des Borkenkäfers lassen sich daraus ableiten: Zum einen sollte der Wald in Mischwälder umgebaut werden, um die Monokulturanfälligkeit zu verringern. Zum anderen ist es sinnvoll, befallene Bäume sowie Totholz gezielt aus dem Wald zu entfernen, um Bruträume zu beseitigen und die Ausbreitung zu stoppen.

5

Eine der in Material 4 dargestellten interspezifischen Beziehungen ist der Parasitismus zwischen Schlupfwespen und dem Borkenkäfer. Die Schlupfwespen legen ihre Eier in oder an die Borkenkäfer oder deren Larven. Die daraus schlüpfenden Wespenlarven ernähren sich anschließend von deren Gewebe. Dadurch wird der Borkenkäfer geschwächt oder stirbt. Diese Form der Beziehung ist eindeutig parasitisch, da die Schlupfwespen davon profitieren, während der Borkenkäfer geschädigt wird.

6

- Fallen mit synthetischem Aggregationspheromon könnten Käfer gezielt vom Wirtsbaum weglocken und einfangen.

- Hemmende Pheromone könnten in bereits befallene Waldgebiete eingebracht werden, um eine Überbesiedelung geschwächter Bäume zu verhindern.