Aufgabe 2 – Neurobiologie, Wirkung von Toxinen

Giftige Skorpione

Skorpiongifte sind Neurotoxine, die von Skorpionen zum Erlegen von Beutetieren und zur Feindabwehr eingesetzt werden. Lediglich 2,5 % der ca. 2.000 bekannten Skorpionarten produzieren Gifte mit einer für den Menschen potenziell tödlichen Wirkung.

1

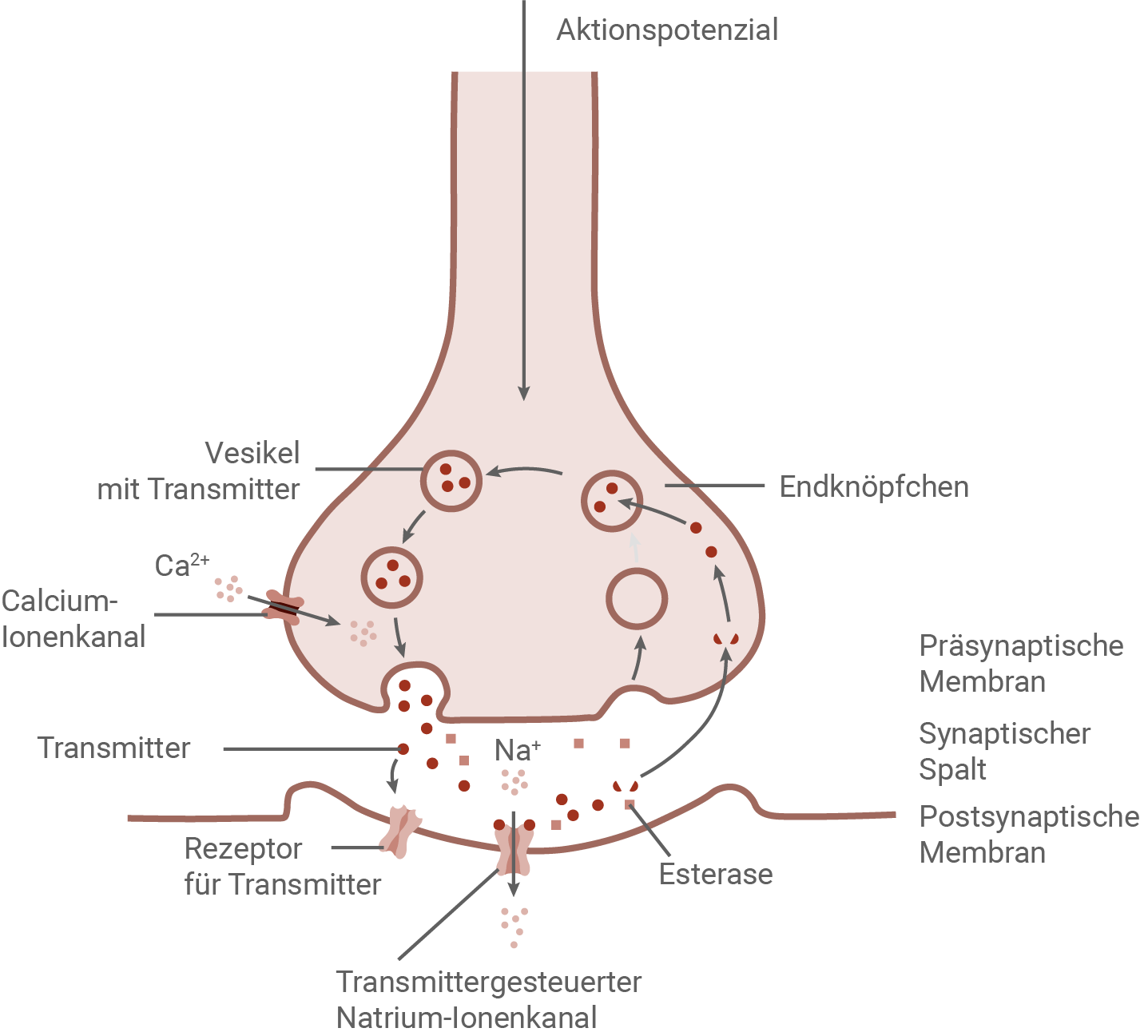

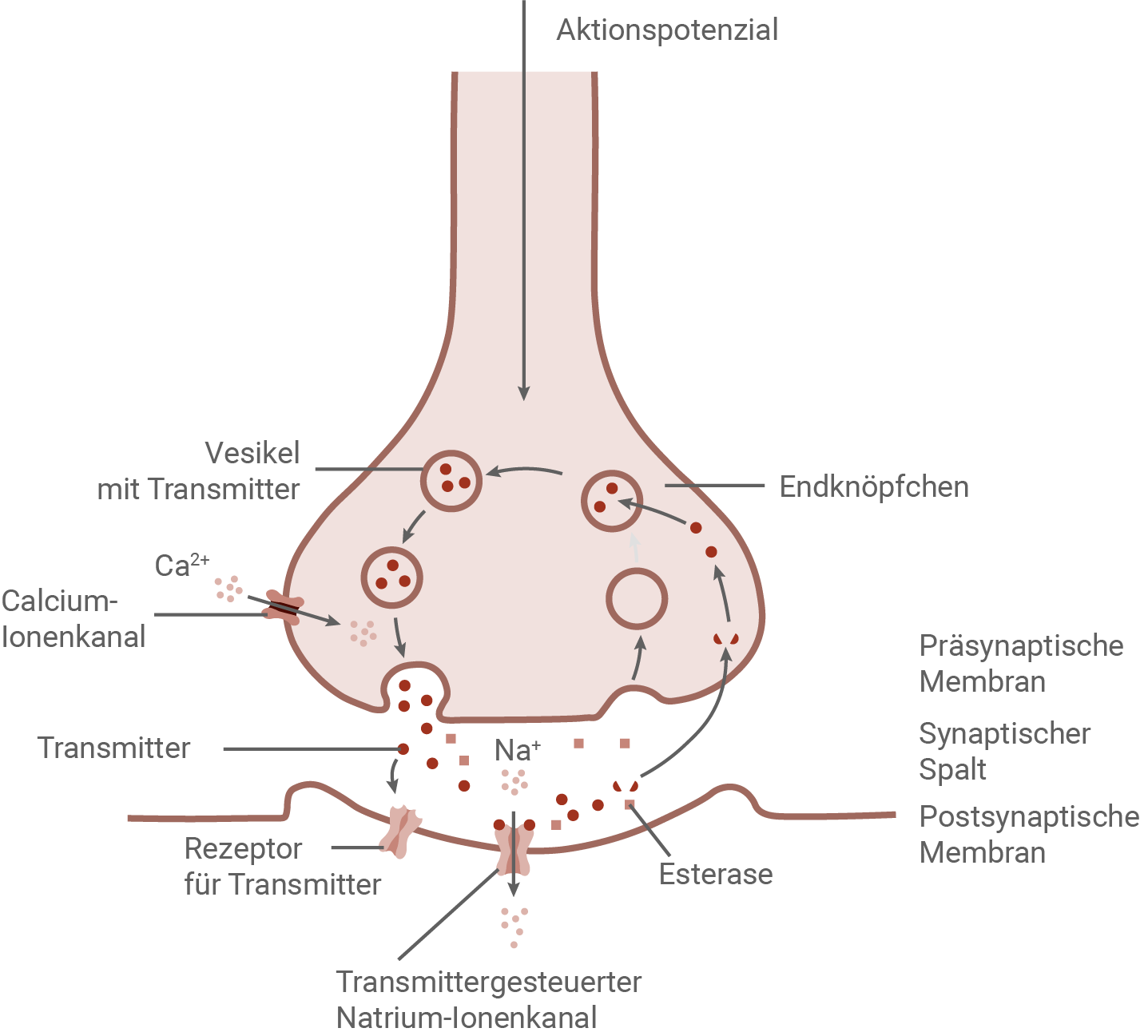

Fertige auf unliniertem Papier eine beschriftete schematische Zeichnung einer Synapse an.

Stelle die Erregungsübertragung an einer erregenden und an einer hemmenden Synapse anhand von drei Kriterien gegenüber.

Stelle die Erregungsübertragung an einer erregenden und an einer hemmenden Synapse anhand von drei Kriterien gegenüber.

8 BE

2

Beschreibe die Entstehung und den Verlauf eines Aktionspotenzials.

Erkläre die Veränderung des Aktionspotenzials nach Injektion des AaHI-Toxins (M 2).

Erkläre die Veränderung des Aktionspotenzials nach Injektion des AaHI-Toxins (M 2).

8 BE

3

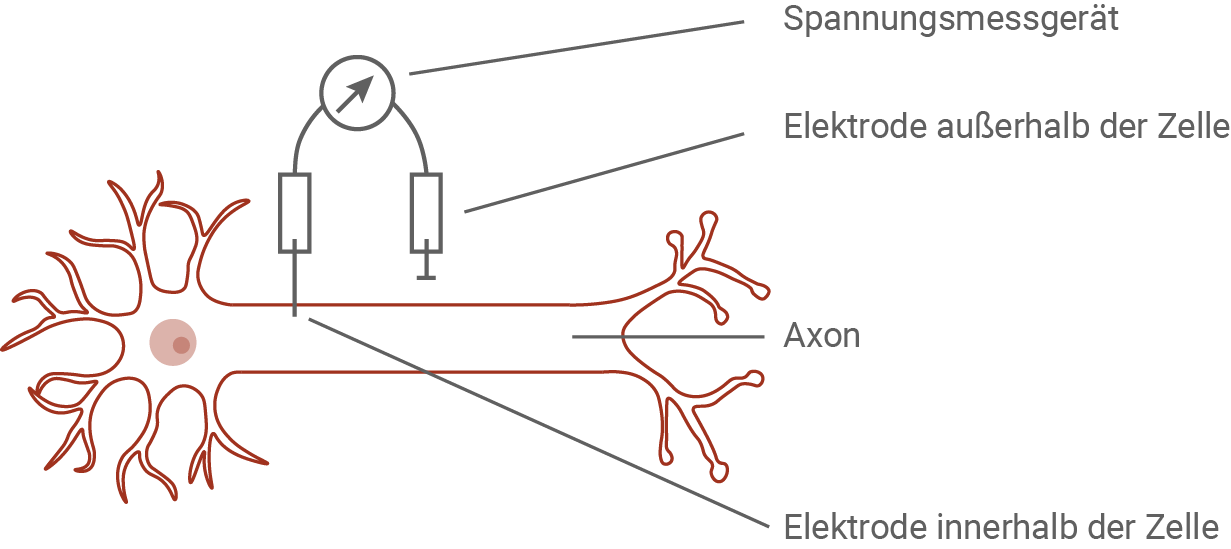

Skizziere einen möglichen beschrifteten Versuchsaufbau zur Messung von Membranpotenzialen am Axon.

5 BE

4

Werte die Diagramme in Material 1 aus (M 1).

9 BE

5

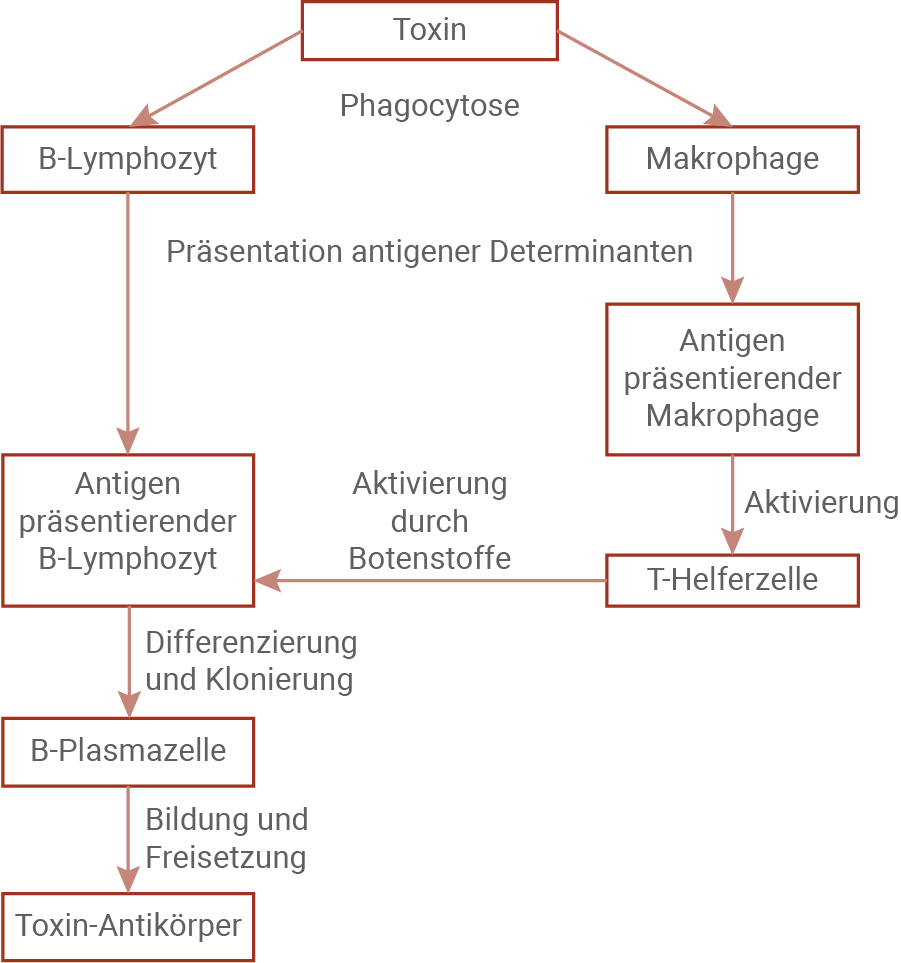

Stelle die Bildung von Toxin-Antikörpern in Form eines Fließschemas dar (M 3).

5 BE

6

Erkläre die Entstehung der Immunität gegen Skorpiongifte bei Otonycteris hemprichii im Sinne der Synthetischen Evolutionstheorie (M 3).

Beziehe das Wirken von drei Evolutionsfaktoren ein.

Beziehe das Wirken von drei Evolutionsfaktoren ein.

5 BE

Material 1: Wirkung der Toxine α- und β-NaTx auf eine Synapse

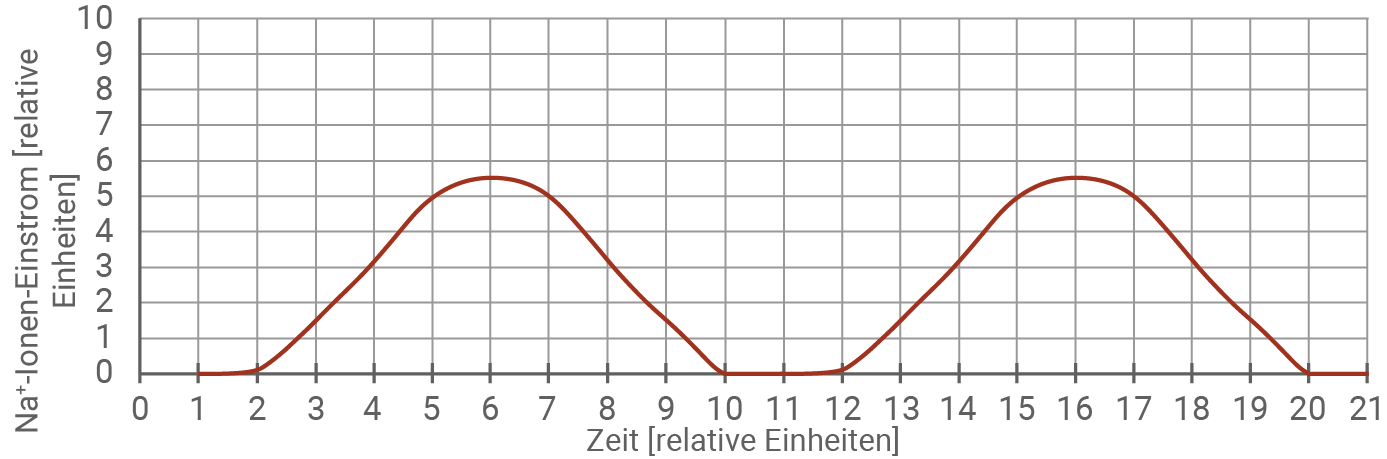

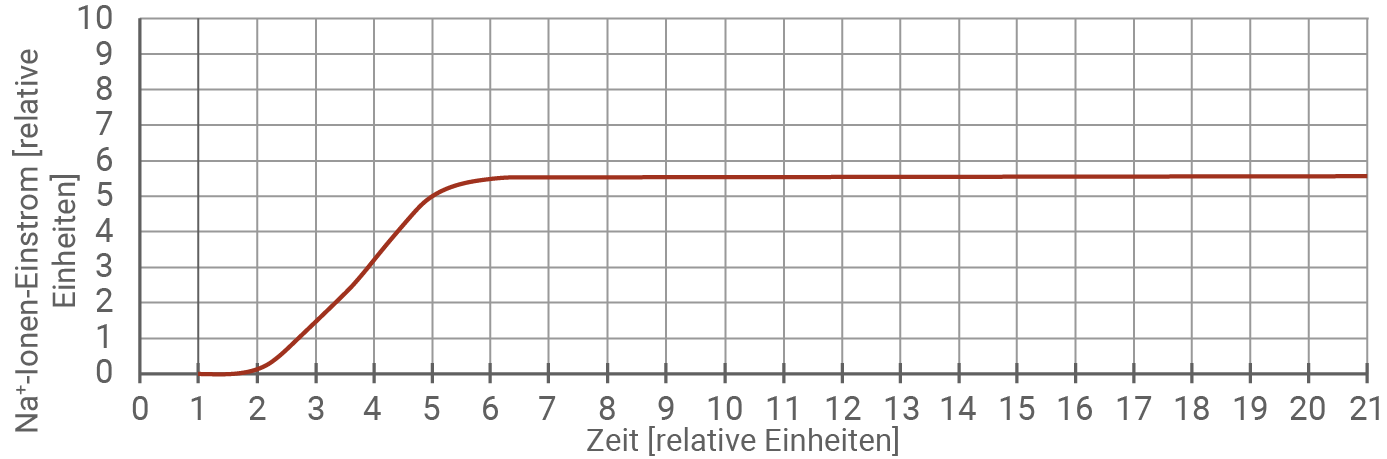

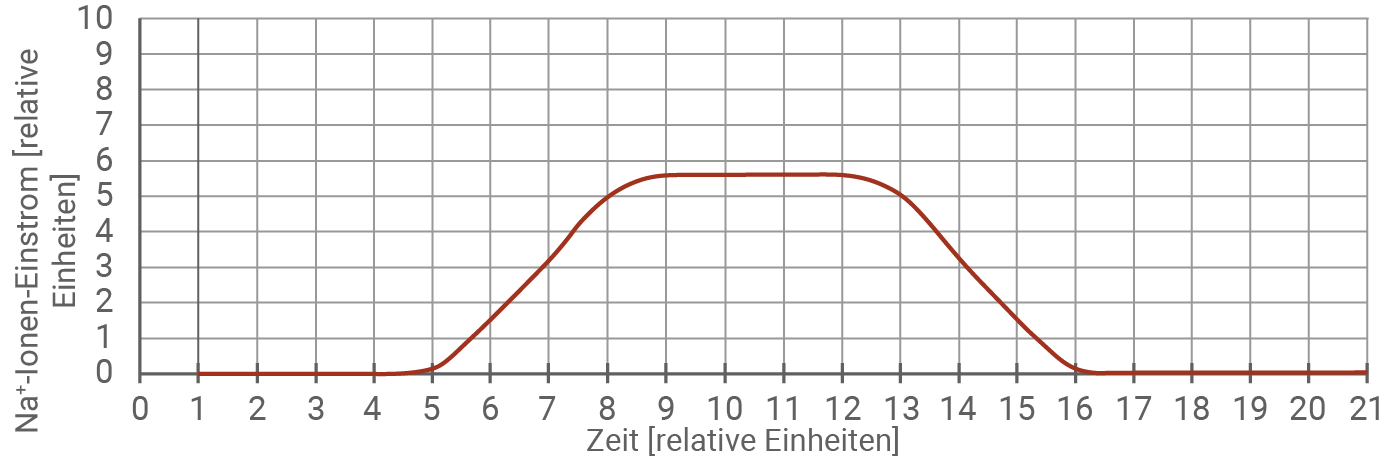

Skorpiontoxine sind Peptide, die als Neurotoxine wirken. Aufgrund ihrer Wirkung werden sie in zwei Gruppen unterteilt. Die an der Synapse wirkenden Toxine aus der Gruppe α- NaTx und β-NaTx zeigen unterschiedliche Auswirkungen auf das EPSP. Die Wirkung der Toxine wurde experimentell überprüft. Zum Zeitpunkt t=1 und t=11 erfolgte die Reizung an der Präsynapse. Die Diagramme stellen die Messungen an der Postsynapse dar.

Abb. 1: ohne Zugabe von Toxin

Abb. 2: mit Zugabe von α-NaTx

Abb. 3: mit Zugabe von β-NaTx

Material 2: Wirkung der Toxine des Sahara-Dickschwanzskorpions

Der Sahara-Dickschwanzskorpion Androctonus australis ist ein Vertreter der größten Familie der Skorpione, der Buthidae. Er ist in weiten Teilen Nordafrikas und Südasiens beheimatet und zählt zu den giftigsten Skorpionen weltweit. Sein Stich verursacht beim Menschen starke Herz-Kreislauf-Beschwerden, Verwirrtheit und Krampfanfälle, welche zum Tode führen können. Auch bei Insekten tritt schnell die tödliche Wirkung ein.Das Gift besteht aus neurotoxischen Polypeptiden, die zusammengefasst als AaHI-Toxin (AaHIT) bezeichnet werden. In Untersuchungen zur molekularen Wirksamkeit dieser Toxine konnten Aktionspotenziale mit verlängerter Depolarisation und somit längerer Erregbarkeit der Axone gemessen werden. Ursache dafür ist die Bindung von AaHIT an spannungsgesteuerte Natrium-lonenkanäle und spannungsgesteuerte Kalium-lonenkanäle an der Membran des Axons.

Material 3: Immunität gegen Toxine der Skorpione

Wird ein Tier von einem Skorpion gestochen, findet in dessen Körper eine Immunreaktion statt, die zur Bildung von Toxin-Antikörpern führt. Allerdings ist die Wirksamkeit der Toxine von A. australis so effizient, dass der Tod sehr schnell eintritt.Im Verbreitungsgebiet des Sahara-Dickschwanzskorpions befinden sich Populationen der Fledermausart Wüstenlangohr Otonycteris hemprichii. Bei der Jagd dieser Tiere nach giftigen Skorpionen erleiden sie oft Skorpionstiche im Kopfbereich, die nicht zu Vergiftungserscheinungen führen. Die Immunität von O . hemprichii ist unter anderem auf ihr hochwirksames Immunsystem zurückzuführen. Außerdem befinden sich in ihrem Blut bestimmte Proteine, die die Nervenzellen vor der Giftwirkung schützen.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1

Schematische Zeichnung einer Synapse

| Kriterium | Transmitter | postsynaptischer Ionenkanal | Ionen-Einstrom bewirkt |

|---|---|---|---|

| Erregende Synapse | z. B. Acetylcholin | Na+-Ionenkanal | Depolarisation |

| Hemmende Synapse | z. B. GABA | K+- oder Cl--Ionenkanal | Hyperpolarisation |

2

Die Entstehung eines Aktionspotenzials beginnt mit der Erregung der Axonmembran, sobald ein Reiz den Schwellenwert überschreitet. Dadurch öffnen sich spannungsabhängige Natriumkanäle, und Natrium-Ionen strömen in die Nervenzelle ein. Dies führt zu einer starken Depolarisation und schließlich zur Umpolarisation der Membran, bei der die Innenseite der Zelle kurzfristig positiv geladen ist. Kurz darauf beginnen die Natriumkanäle sich wieder zu schließen, sodass kein weiterer Natrium-Einstrom mehr möglich ist. Gleichzeitig öffnen sich spannungsgesteuerte Kaliumkanäle, durch die Kalium-Ionen aus der Zelle austreten. Dies leitet die Repolarisation ein, bei der das Membranpotenzial wieder negativer wird. Da die Kaliumkanäle zeitverzögert schließen, tritt mehr Kalium aus, als nötig wäre, was zu einer kurzfristigen Hyperpolarisation führt. Anschließend wird durch die Aktivität der Natrium-Kalium-Pumpe das ursprüngliche Ruhepotenzial wiederhergestellt.

Das AaH1-Toxin beeinflusst den Ablauf des Aktionspotenzials, indem es das Schließen der spannungsabhängigen Natriumkanäle verzögert und gleichzeitig das Öffnen der Kaliumkanäle hinauszögert. Dadurch bleiben die Natriumkanäle länger geöffnet, was zu einem verlängerten Einstrom von Natrium-Ionen führt. Gleichzeitig setzt der Kaliumausstrom verzögert ein. Diese Kombination verlängert die Depolarisationsphase und verzögert die Repolarisation der Zellmembran. Infolgedessen bleibt das Neuron länger erregbar, was die Reizweiterleitung stören oder blockieren kann. Abhängig von den betroffenen Nervenzellen kann dies zu Muskelkrämpfen oder sogar zu Lähmungen führen.

3

4

In den dargestellten Diagrammen wird der Natrium-Ionen-Einstrom an der Postsynapse in Abhängigkeit von der Zeit und unter Einfluss verschiedener Toxine gezeigt. Ohne Zugabe eines Toxins steigt der Graph ab t = 2 an, erreicht ein Maximum bei t = 6 und sinkt anschließend bis t = 10 wieder ab. Ein zweiter Anstieg erfolgt ab t = 12, gefolgt von einem weiteren Absinken ab t = 16. Dies zeigt, dass nach der Wiederherstellung des Ruhepotenzials erneut Aktionspotenziale ausgelöst werden können – die Erregungsleitung funktioniert also regulär.

Nach Zugabe des α-NaTx-Toxins beginnt der Natrium-Einstrom ebenfalls bei t = 2. Anders als im Kontrollversuch bleibt das Maximum jedoch dauerhaft bestehen – der Graph sinkt nicht mehr ab. Dies deutet auf einen anhaltenden Natrium-Einstrom hin, was eine Dauererregung der Postsynapse zur Folge hat. Die Nervenzelle kann dadurch nicht in den Ruhezustand zurückkehren.

Beim β-NaTx-Toxin erfolgt der Anstieg verzögert, erst ab t = 5. Das Maximum hält deutlich länger an als im Kontrollansatz, ein Absinken ist erst ab t = 13 zu erkennen. Die verzögerte Rückkehr zum Ruhepotenzial führt dazu, dass eine zweite Reizung nicht mehr in ein neues Aktionspotenzial umgewandelt werden kann. Dies beeinträchtigt die Erregungsweiterleitung und kann zu Funktionsausfällen führen.

5

6

Die Entstehung der Immunität gegen Skorpiongifte bei Otonycteris hemprichii lässt sich im Sinne der Synthetischen Evolutionstheorie durch das Zusammenspiel mehrerer Evolutionsfaktoren erklären. Mutationen im Erbgut führten bei einzelnen Individuen zur Bildung eines leistungsfähigen Immunsystems bzw. zur Produktion von Proteinen, die die Wirkung der Skorpiontoxine neutralisieren können. Durch Rekombination entstanden Nachkommen, die mehrere vorteilhafte Merkmale vereinten, etwa eine erhöhte Resistenz gegenüber Giften. Individuen mit diesen Eigenschaften hatten eine höhere Fitness, da sie auch giftige Skorpione als Nahrungsquelle nutzen konnten. Dadurch waren sie im Vorteil, überlebten häufiger und konnten sich besser fortpflanzen – ein klassisches Beispiel für natürliche Selektion. Über Generationen hinweg kam es zur Anpassung des Immunsystems, unter anderem durch effektivere Antikörperbildung. Heute schützt ein spezifisches Protein im Blut die Nervenzellen der Tiere vor der Wirkung der Toxine, was ihnen eine funktionale Immunität verleiht.