Aufgabe 4

Materialgestütztes Verfassen eines argumentierenden Textes

Thema:Sprache in politisch-gesellschaftlichen Verwendungszusammenhängen Aufgabenstellung:

- Eine überregionale Tageszeitung richtet einen Schreibwettbewerb zu der Frage aus, ob bzw. inwiefern durch soziale Medien eine demokratische Verständigung über gemeinsame gesellschaftliche Themen, Probleme und Ziele ermöglicht werden kann. Der Beitrag der Siegerin bzw. des Siegers soll im Kulturteil der Zeitung veröffentlicht werden.

- Verfasse für den Schreibwettbewerb einen argumentierenden Beitrag, in dem du zu der strittigen Frage Stellung nimmst.

- Nutze dazu die folgenden Materialien 1 bis 6 und beziehe unterrichtliches Wissen über Sprache in politisch-gesellschaftlichen Verwendungszusammenhängen sowie eigene Erfahrungen ein.

- Formuliere eine geeignete Überschrift.

- Verweise auf die Materialien erfolgen unter Angabe des Namens der Autorin bzw. des Autors und ggf. des Titels.

- Dein Beitrag sollte ca. 1000 Wörter umfassen.

1

Das vorherige Kapitel hat deutlich gemacht, dass soziale Medien die Mechanis-

2

men und Möglichkeiten erweitern, sich über gesellschaftlich relevante Themen zu

3

informieren und eine eigene Meinung zu bilden. Doch damit nicht genug:

4

Bürgerinnen und Bürger können die sozialen Medien auch nutzen, um ihre

5

eigenen Interessen und Ansichten zu äußern und andere Menschen zu aktivieren,

6

sich ebenfalls zu engagieren. In dieser Hinsicht unterstützen soziale Medien also

7

gesellschaftliche Teilhabe bzw. Partizipation […]:

8

1. Sich positionieren: Menschen können an Debatten zu gesellschaftlich relevan-

9

ten Themen teilhaben, indem sie selbst in den sozialen Medien Stellung beziehen

10

und bestimmte politische Haltungen offen nach außen signalisieren. Dies

11

geschieht bereits niederschwellig, etwa durch den Beitritt zu spezifischen

12

Gruppen oder Foren, durch die Angabe der eigenen politischen Überzeugung im

13

Nutzerprofil oder ein entsprechend gestaltetes Profilbild. Selbst das „Liken“ oder

14

„Faven“ von entsprechenden Inhalten kann solche Signale aussenden. Zum

15

einen kann diese Handlung für die eigenen Kontakte sichtbar sein, zum anderen

16

tauchen häufig „gelikte“ Inhalte in den Nachrichtenströmen anderer Nutzer auf

17

und ziehen weitere Aufmerksamkeit auf sich.

18

2. Sich einbringen: Soziale Medien erlauben es auch, in vielfältiger Art und Weise

19

die eigene Meinung in Debatten und Entscheidungen einfließen zu lassen. Diese

20

Form der Teilhabe schließt die Bezugnahme auf andere und eine Auseinander-

21

setzung mit deren Positionen ein. Dies kann unterschiedlich ausführlich

22

geschehen, etwa als kurze und möglicherweise unreflektierte Reaktion in einem

23

Kommentar oder Tweet, in Form einer länger andauernden Diskussion mit

24

anderen, bis hin zum ausführlichen Ausdrücken eigener Standpunkte in einem

25

eigenen Blog-Eintrag, Thread oder Video.

26

3. Andere aktivieren: Die beiden genannten Arten von Teilhabe können in

27

manchen Fällen auch darin münden, dass man andere Nutzer gezielt anspricht

28

und zum Handeln bewegt. […]

Anmerkungen zum Autor:

Jan-Hinrik Schmidt (1972) erforscht digitale interaktive Medien und politische Kommunikation am Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI) in Hamburg. Aus: Schmidt, Jan-Hinrik: Zwischen Partizipationsversprechen und Algorithmenmacht. Wie soziale Medien politisches Handeln prägen. Hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Erfurt 2022, S. 49f. Material 2 Facebook, Twitter und Co. Social Media – Fluch und Segen zugleich. Zusammenfassung eines Radiointerviews des Deutschlandfunk Kultur mit der Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan (2020) (2020) Nikita Dhawan

1

Es sei wichtig, die Geschichte des öffentlichen Raumes zu kennen, um den

2

Kontext zu verstehen, sagt Dhawan. Die sozialen Medien seien ein virtueller

3

öffentlicher Raum. Der Aufstieg des öffentlichen Raumes in Europa sei grundsätz-

4

lich eng mit dem Aufstieg der europäischen Aufklärung verbunden. Ein Beispiel

5

seien die Kaffeehäuser, in denen sich die Männer des Bürgertums trafen, um

6

über wichtige Themen zu diskutieren, was einen großen Einfluss für die

7

Entstehung der Demokratie in Europa gehabt habe. Aus Sicht des Philosophen

8

Jürgen Habermas sei der öffentliche Raum dadurch zu einer wichtigen

9

Infrastruktur für die Aufklärung geworden. [...]

10

Der heutige virtuelle und digitale öffentliche Raum sei sehr viel demokratischer

11

als seine Vorläufer. Doch obwohl er zugänglicher sei, seien immer noch

12

ausschließende Mechanismen vorhanden. Einerseits würde dieser neue

13

öffentliche Raum Möglichkeiten des Austausches schaffen, auf der anderen Seite

14

aber auch die Reproduktion von Hate Speech, Antisemitismus, Rassismus und

15

Sexismus ermöglichen. Dies mache Social-Media-Plattformen zu einer Art

16

„Pharmakon“, das gleichzeitig Gift, Gegengift und auch Medizin sein könne.

17

Dhawan beschreibt das so: „Ich denke, einer der Vorteile von Plattformen wie

18

Twitter, Instagram und Facebook ist, dass sich dort sehr viele Menschen schnell

19

mobilisieren lassen. Traditionelle Formen der Berichterstattung können zwar

20

auch eine breitere Öffentlichkeit erreichen, aber nur mit Einschränkungen.

21

Nehmen wir das Beispiel Zeitungen: Das Publikum muss sich Zeitungen leisten

22

können, [...] es muss die Zeit haben, die Zeitung zu lesen. [...] Deshalb sagen

23

viele Experten, dass die sozialen Plattformen schnell ein großes Publikum

24

erreichen. Es wird aber auch darüber diskutiert, ob diese Form der

25

Berichterstattung nicht auch zu oberflächlich ist.“

26

Darum fordert Dhawan, dass es Möglichkeiten geben sollte, diese schnelle

27

Mobilisierung und den Ideenaustausch in sozialen Netzen mit detaillierterer und

28

nuancierterer Berichterstattung zu unterfüttern. Ein ermutigendes Ereignis, das

29

Dhawan momentan in den sozialen Medien beobachtet, seien die Solidaritäts-

30

bekundungen nach dem Tod George Floyds. Diese zeigten, dass die Welt dem

31

Schmerz und dem Leid anderer nicht gleichgültig gegenübersteht. Wir hätten

32

eine globale Öffentlichkeit, die die Idee lebt, dass wir alle im selben Boot sitzen

33

und Gewalt gegen eine Person nicht toleriert wird, meint die Politologin. [...]

34

Dhawan ist allerdings weniger optimistisch, dass die aktuellen Proteste in den

35

USA schnell zu Änderungen im System führen könnten: „Ich glaube, dass alle,

36

die gerade die Ereignisse verfolgen oder sich daran beteiligen, hoffen, dass diese

37

eine Reform des Systems, wenn nicht gar eine Revolution auslösen werden. Aber

38

wir wissen auch, wie schwer es ist, Strukturen wirklich zu verändern. [...] Eine

39

grundlegende Reform und Transformation, ganz egal, ob es um das Rechts-

40

system oder um soziale Beziehungen geht, ist ein schmerzhaft langsamer

41

Prozess.“ [...]

Anmerkungen zur Autorin:

Nikita Dhawan (*1972) ist Politikwissenschaftlerin. Seit 2021 ist sie Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen Universität Dresden. Aus: Deutschlandfunk Kultur (06.06.2020): Facebook, Twitter und Co. Social Media – Fluch und Segen zugleich. Material 3 Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik (2022) Jürgen Habermas

1

[...] Für die Medienstruktur der Öffentlichkeit ist dieser Plattformcharakter das

2

eigentlich Neue an den neuen Medien. Denn damit entledigen sie sich auf der

3

einen Seite jener produktiven Rolle der journalistischen Vermittlung und

4

Gestaltung von Programmen, die die alten Medien wahrnehmen; insofern sind

5

die neuen Medien keine „Medien“ im bisherigen Sinne. Sie verändern auf radikale

6

Weise das bisher in der Öffentlichkeit vorherrschende Kommunikationsmuster.

7

Denn sie ermächtigen alle potentiellen Nutzer prinzipiell zu selbständigen und

8

gleichberechtigten Autoren. Die „neuen“ unterscheiden sich von den traditio-

9

nellen Medien dadurch, dass sich digitale Unternehmen diese Technologie

10

zunutze machen, um den potentiellen Nutzern die unbegrenzten digitalen

11

Vernetzungsmöglichkeiten wie leere Schrifttafeln für eigene kommunikative

12

Inhalte anzubieten. Sie sind nicht wie die klassischen Nachrichtendienste oder

13

Verlage, wie Presse, Radio oder Fernsehen für eigene „Programme“ verantwort-

14

lich, also für kommunikative Inhalte, die professionell hergestellt und redaktionell

15

gefiltert sind. [...]

16

Programmsendungen stellen eine lineare und einseitige Verbindung zwischen

17

einem Sender und vielen potentiellen Empfängern her; beide Seiten begegnen

18

sich in verschiedenen Rollen, nämlich als öffentlich identifizierbare oder

19

bekannte, für ihre Veröffentlichungen verantwortliche Produzenten, Redakteure

20

und Autoren auf der einen, als anonymes Publikum von Lesern, Hörern oder

21

Zuschauern auf der anderen Seite. Demgegenüber stellen Plattformen eine

22

vielseitig vernetzungsoffene kommunikative Verbindung für den spontanen

23

Austausch möglicher Inhalte zwischen potentiell vielen Nutzern her. Diese unter-

24

scheiden sich nicht schon aufgrund des Mediums in ihren Rollen voneinander; sie

25

begegnen sich vielmehr als prinzipiell gleiche und selbst verantwortliche

26

Teilnehmer am kommunikativen Austausch zu spontan gewählten Themen. Die

27

dezentralisierte Verbindung zwischen diesen Mediennutzern ist im Unterschied zu

28

der asymmetrischen Beziehung zwischen Programmsendern und Empfängern

29

grundsätzlich reziprok, aber wegen der fehlenden professionellen Schleusen

30

inhaltlich ungeregelt. Der egalitäre und unregulierte Charakter der Beziehungen

31

zwischen den Beteiligten und die gleichmäßige Autorisierung der Nutzer zu

32

eigenen spontanen Beiträgen bilden das Kommunikationsmuster, das die neuen

33

Medien ursprünglich auszeichnen sollte. Dieses große emanzipatorische

34

Versprechen wird heute zumindest partiell von den wüsten Geräuschen in den

35

fragmentierten, in sich selbst kreisenden Echokammern übertönt.

36

Aus dem neuen Kommunikationsmuster haben sich zwei für die strukturelle

37

Veränderung der Öffentlichkeit bemerkenswerte Effekte ergeben. Zunächst

38

schien sich der egalitär-universalistische Anspruch der bürgerlichen Öffentlich-

39

keit auf gleichberechtigte Inklusion aller Bürger in Gestalt der neuen Medien

40

endlich zu erfüllen. Diese Medien würden allen Bürgern eine eigene öffentlich

41

wahrnehmbare Stimme und dieser Stimme sogar mobilisierende Kraft verleihen.

42

Sie würden die Nutzer aus der rezeptiven Rolle von Adressaten, die zwischen

43

einer begrenzten Anzahl von Programmen wählen, befreien und jedem Einzelnen

44

die Chance geben, sich im anarchischen Austausch spontaner Meinungen Gehör

45

zu verschaffen. Aber die Lava dieses zugleich antiautoritären und egalitären

46

Potentials, die im kalifornischen Gründergeist der frühen Jahre noch zu spüren

47

war, ist im Silicon Valley alsbald zur libertären Grimasse weltbeherrschender

48

Digitalkonzerne erstarrt. Und das weltweite Organisationspotential, das die

49

neuen Medien bieten, dient rechtsradikalen Netzwerken ebenso wie den tapferen

50

belarussischen Frauen in ihrem ausdauernden Protest gegen Lukaschenko. Die

51

Selbstermächtigung der Mediennutzer ist der eine Effekt; der andere ist der

52

Preis, den diese für die Entlassung aus der redaktionellen Vormundschaft der

53

alten Medien bezahlen, solange sie den Umgang mit den neuen Medien noch

54

nicht hinreichend gelernt haben. Wie der Buchdruck alle zu potentiellen Lesern

55

gemacht hatte, so macht die Digitalisierung heute alle zu potentiellen Autoren.

56

Aber wie lange hat es gedauert, bis alle lesen gelernt hatten? [...].

Anmerkungen zum Autor:

Jürgen Habermas (*1929) ist Philosoph und Soziologe. Aus: Habermas, Jürgen: Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik. Berlin: Suhrkamp Verlag 2022, S. 44–46. Material 4 Die große Gereiztheit (2018) Bernhard Pörksen

1

[...] Aber tatsächlich belegen Befragungen, dass die Beleidigungen und Belästi-

2

gungen im Netz weit verbreitet sind. 73 Prozent der erwachsenen Internetnutzer

3

geben an, jemanden zu kennen, der online bedroht wurde. 40 Prozent haben

4

selbst solche Bedrohungserfahrungen gemacht [...]. Dass solche Erlebnisse im

5

offenen Kommunikationsraum der digitalen Welt einschüchtern, ist evident.

6

Vor diesem Hintergrund lohnt sich grundsätzlich und unabhängig von konkreten

7

Reizthemen die Frage, was Auseinandersetzungen und Debatten entgleisen lässt.

8

Was vergiftet sie? Was treibt sie in eine ungesunde Überhitzung und Polarisie-

9

rung hinein? Zum einen ist es ein Gefühl der Anonymität, das enthemmt, wie der

10

Psychologe John Suler gezeigt hat. Er unterscheidet zwei Formen der Enthem-

11

mung, die gutartige und die toxische. In positiver Hinsicht erlaubt die Kommuni-

12

kation unter dem Deckmantel der Anonymität, sich vorsichtig, gleichsam tastend

13

über eigene Sehnsüchte klar zu werden, die sexuelle Identität, den Wunsch nach

14

einem anderen Leben, was auch immer. Im Negativen senkt anonyme bzw.

15

pseudonyme Kommunikation die Hemmschwellen bei der Verbalattacke, weil

16

man – häufig irrtümlich – glaubt, man könne nicht verfolgt und auch nicht

17

verantwortlich gemacht werden für das Gesagte; die Aggressionsabfuhr sei also

18

risikolos möglich. Hinzu kommt, dass das Gegenüber zumeist nicht sichtbar ist

19

und oft nonverbale, Empathie fördernde Signale und unmittelbare, zeitnahe

20

Reaktionen fehlen, die greifbar werden lassen, welchen Schmerz man einem

21

anderen gerade zufügt. [...].

22

Zum anderen aber, auch das gehört zu den Bedingungen, die das Diskursklima

23

beeinträchtigen, taugt die Netzöffentlichkeit grundsätzlich als Instrument und

24

Katalysator der aggressiven Polarisierung – frei nach dem Motto des Medien-

25

theoretikers Marshall McLuhan: Das Medium radikalisiert die Botschaft. Denn

26

nun können sich auch die einst Marginalisierten mit Gleichgesinnten verbünden

27

und eine hemmende Isolationsfurcht überwinden, die sie zuvor noch blockiert

28

und eingeschüchtert haben mag. Und wer will, bekommt in der Empörungsdemo-

29

kratie der Gegenwart für jede Idee ein Forum bzw. schafft sich dieses selbst.

30

Auch der gerade noch einsam vor sich hin rasende Wutbürger findet nun

31

blitzschnell Bestätigung und scheinbar gute Gründe für die eigene Erregung –

32

diese an dieses Beweise und Bestätigungen notwendigerweise eine Art offiziellen

33

Glaubwürdigkeits- und Realitätsfilter der klassischen Mediendemokratie passiert

34

haben müssten. [...].

Anmerkungen zum Autor:

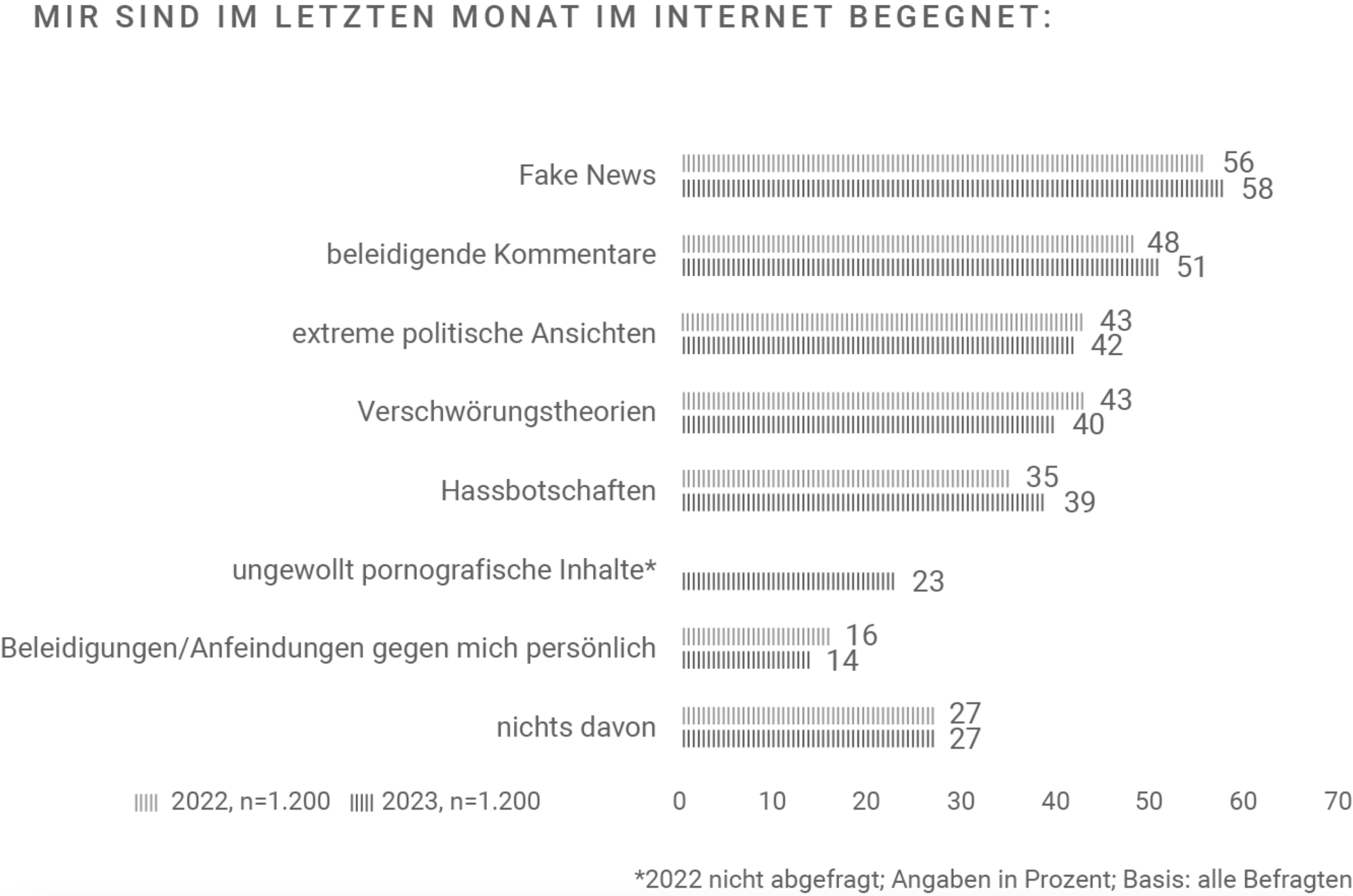

Bernhard Pörksen (* 1969) ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Aus: Pörksen, Bernhard: Die große Gereiztheit. Wege aus der kollektiven Erregung. München: Carl Hanser Verlag ²2018, S. 76–78. Material 5 Umfrageergebnisse aus der JIM-Studie (2023)

Aus: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs): JIM-Studie 2023, S. 52. 26.12.2023. Material 6 „Dialog ist die Mutter der Demokratie“. Auszug aus einem Interview mit dem Politikwissenschaftler Roland Roth (2019)

1

Dialog ist einer der Schlüsselbegriffe, wenn von Demokratie und

2

Bürgerbeteiligung die Rede ist. Was ist in diesem Kontext mit Dialog gemeint?

3

Roland Roth: Dialog ist der Austausch von Meinungen, von Ideen und

4

Vorstellungen, die sich im Gespräch entwickeln und verändern können. Dialog ist

5

das Grundprinzip demokratischer Verständigung. Dialog setzt Empathie voraus,

6

Dialog bedeutet, sich auf die Perspektiven des anderen einzulassen. Wenn das

7

gelingt, kann es sein, dass man die eigenen Präferenzen und Vorstellungen

8

verändert.

9

Wie steht es um die Dialogfähigkeit in der Gesellschaft?

10

Der Dialog ist zu einem knappen Gut geworden. Das hat auch mit veränderten

11

Arbeitsprozessen zu tun, die immer weniger auf Dialoge, auf Gespräche, auf

12

Zusammenarbeit mit anderen Menschen angewiesen sind. Eine weitere Quelle ist

13

die Mediatisierung in dem Sinne, dass Dialoge und Gespräche immer stärker

14

medienvermittelt sind. Das hängt auch mit der Ausbreitung der neuen sozialen

15

Medien oder eher „unsozialen“ Medien zusammen. Heute ersetzen alle möglichen

16

Formen der Internet-Kommunikation zunehmend das direkte Gespräch von

17

Angesicht zu Angesicht. Dadurch gehen zentrale demokratische Qualitäten

18

verloren, zum Beispiel der Aufbau von Vertrauen, das für politische Kontexte

19

besonders wichtig ist. Ich kann Vertrauen nur mit Menschen und zu Menschen

20

entwickeln, wenn ich direkt mit ihnen kommuniziere. Ich kann das nicht abstrakt

21

in irgendeinem medialen Zusammenhang tun, in dem Wut-Kommunikation,

22

Vorurteile oder Vorbehalte dominieren.

23

Es ist zentral für die demokratische Qualität des Dialogs, gute Argumente für die

24

eigene Perspektive, für die eigenen Vorschläge zu liefern, aber auch die Bereitschaft

25

mitzubringen, nicht nur Meinungen auszutauschen und nicht nur ja oder

26

nein zu irgendeiner Ansicht zu sagen, sondern sich genauer anzuhören: Weshalb

27

ist die oder der Betreffende denn ganz anderer Ansicht als man selber? Dialog ist

28

die Mutter der Demokratie. Je knapper diese Ressource im demokratischen

29

Prozess ist, desto geringer ist die demokratische Qualität.

30

Was ist notwendig, um Dialoge führen zu können, welche Kompetenzen und

31

Ressourcen sind dafür nötig?

32

Man muss den Dialog im Grunde genommen von klein auf lernen.

33

Beteiligungsprozesse, in Kitas, in Kinderstuben aller Art, in der Familie, sind

34

dafür notwendige Lernorte. Sich eine Meinung zu bilden, sie auch in der

35

Auseinandersetzung begründen und andere überzeugen zu können, diese

36

Grunderfahrung zu stärken, ist wesentlich. Weil sie auch bedeutet: Ich nehme

37

mich selber ernst und werde ernstgenommen. Aber auch: Du bist mir wichtig

38

genug, Dir zuzuhören, und ich gehe davon aus, dass Du etwas zu sagen hast,

39

was für mich Bedeutung hat. Und von daher ist es sehr wichtig, Orte zu schaffen,

40

an denen das möglich ist. Und das umso mehr, je heterogener und vielfältiger

41

unsere Gesellschaften werden. [...]

Anmerkungen zum Autor:

Roland Roth (* 1949) ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft. Aus: Dialog ist die Mutter der Demokratie. Interview mit Roland Roth. In: mitarbeiten. Informationen der Stiftung Mitarbeit 3 (2019), S. 2 f. 26.12.2023

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Einleitung

- Demokratische Verständigung heißt: Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven verständigen sich argumentativ über gemeinsame Probleme und Ziele – idealerweise respektvoll, prüfbar informiert und mit Blick auf das Gemeinwohl.

- Seit Jahren wird den sozialen Medien die Rolle einer neuen Agora zugeschrieben. Gleichzeitig erleben wir Shitstorms, Desinformation und Echokammern.

- Die Frage des Wettbewerbs ist darum berechtigt: Ob bzw. inwiefern soziale Medien demokratische Verständigung tatsächlich ermöglichen. Meine These lautet: Ja, soziale Medien können das, aber nur unter klaren inhaltlichen, sprachlichen und strukturellen Bedingungen. Im Folgenden begründe ich diese Position.

Hauptteil

Pro: Chancen sozialer Medien für demokratische Verständigung

- Ein entscheidender Vorteil sozialer Medien liegt im niedrigen Zugang. Plattformen sind kostenlos oder zumindest leicht zugänglich, sodass ein sehr großer Teil der Gesellschaft daran teilhaben kann. Damit öffnen sie einen Raum, der nicht von Eintrittspreisen, Bibliotheksausweisen oder Mitgliedschaften abhängig ist, sondern allen offensteht, die Zugang zum Internet haben. Durch diese Niedrigschwelligkeit können sich auch Menschen beteiligen, die in traditionellen Medienstrukturen bislang kaum eine Stimme hatten (M1, M2).

- Hinzu kommt die Möglichkeit der schnellen Informationsverbreitung. Innerhalb weniger Sekunden können Inhalte, Fakten, aber auch persönliche Stellungnahmen eine breite Öffentlichkeit erreichen. So entsteht ein Raum für fundierte Meinungsbildung, in dem verschiedene Quellen und Positionen nebeneinander sichtbar sind. Gerade in Krisensituationen oder bei aktuellen politischen Themen können soziale Medien dadurch Transparenz schaffen und Handlungsdruck erzeugen (M1, M2).

- Besonders wichtig ist die Erweiterung des öffentlichen Diskussionsraums. Durch soziale Medien sind nicht mehr nur Journalistinnen und Journalisten oder politische Entscheidungsträger in der Lage, Themen zu setzen, sondern auch zivilgesellschaftliche Initiativen und Einzelpersonen. Die klassische Filterfunktion der Medien wird dadurch teilweise aufgehoben. So erhalten auch marginalisierte Gruppen und Minderheiten die Möglichkeit, ihre Anliegen öffentlich zu machen, etwa in Form von Hashtag-Kampagnen oder Petitionen (M3, M4). Für Menschen, die im analogen politischen Raum kaum Gehör finden, stellen Plattformen damit eine neue Form der politischen Teilhabe dar.

- Ein weiterer positiver Aspekt ist die Mobilisierungskraft sozialer Medien. Politische Bewegungen können in kürzester Zeit Unterstützer gewinnen und Aktionen organisieren. Hashtags, virale Videos oder gezielte Aufrufe haben mehrfach gezeigt, dass auch globale Bewegungen aus kleinen digitalen Initiativen entstehen können. Die Frauenproteste in Belarus zeigen eindrucksvoll, wie soziale Medien als Instrument genutzt werden können, um Widerstand gegen autoritäre Strukturen sichtbar zu machen und Solidarität international zu bündeln (M3). Auch bei gesellschaftlichen Themen wie Klimaschutz oder Menschenrechten hat sich gezeigt, dass die Vernetzung im digitalen Raum eine wichtige Grundlage für realpolitischen Druck sein kann (M1, M2).

- Darüber hinaus bieten Plattformen Möglichkeiten zur Anonymität, die wiederum eine Form von Schutz darstellen. Wer etwa Missstände in autoritären Staaten ansprechen will, riskiert persönliche Verfolgung. Soziale Medien ermöglichen es, anonym aufzutreten und dennoch gehört zu werden. Diese Schutzfunktion ist ein wichtiger Bestandteil demokratischer Diskurse, weil sie Menschen die Möglichkeit gibt, überhaupt erst zu sprechen, ohne mit sozialen oder politischen Sanktionen rechnen zu müssen (M4).

- Nicht zuletzt sind soziale Medien ein virtueller öffentlicher Raum, in dem deliberative Elemente – also echte Aushandlungsprozesse – stattfinden können. Wo Moderation, Quellenpflichten und Threading gegeben sind, entstehen Debatten, die der klassischen Diskussion im Sinne demokratischer Verständigung sehr nahekommen. Damit haben soziale Medien das Potenzial, neue Foren der Deliberation zu schaffen, die traditionelle Parlamente oder Talkshows sinnvoll ergänzen können (M1, M2).

Contra: Risiken sozialer Medien für demokratische Verständigung

- Trotz dieser Chancen dürfen die Risiken nicht ausgeblendet werden. Ein zentrales Problem ist die Verbreitung von Hate Speech, Fake News und Verschwörungstheorien. Diese Inhalte verbreiten sich häufig schneller und nachhaltiger als überprüfte Informationen, weil sie emotionaler, provokativer und leichter teilbar sind. Damit wird die Grundlage rationaler Verständigung untergraben, denn Diskussionen beruhen nicht mehr auf überprüfbaren Fakten, sondern auf Emotionen und gezielten Manipulationen (M2, M4, M5, M6).

- Die Schnelligkeit der Kommunikation verstärkt dieses Problem. Soziale Medien leben von ständiger Aktualität und kurzen Botschaften. Diese Oberflächlichkeit verhindert oftmals eine tiefere Auseinandersetzung. Politische Prozesse hingegen sind langsam und erfordern gründliche Diskussionen. Die Diskrepanz zwischen der Schnelligkeit der Plattformen und der Langsamkeit demokratischer Verfahren führt dazu, dass Debatten fragmentiert bleiben und Kompromissprozesse erschwert werden (M2).

- Ein weiteres großes Risiko ist die Fragmentierung und Polarisierung. Nutzerinnen und Nutzer bewegen sich häufig in Echokammern und Filterblasen, in denen sie fast ausschließlich mit Gleichgesinnten kommunizieren. Dadurch verstärken sich bestehende Überzeugungen, während Gegenargumente ausgeblendet werden. Der Austausch mit Andersdenkenden – eine Grundbedingung demokratischer Verständigung – bleibt aus (M3, M4, M6). Langfristig entstehen so abgeschlossene Teilöffentlichkeiten, die einander misstrauen und kaum noch eine gemeinsame Gesprächsbasis finden.

- Erschwerend kommt hinzu, dass es in sozialen Medien an Gatekeepern fehlt, die problematische Inhalte filtern könnten. In klassischen Medien übernehmen Redaktionen diese Aufgabe, indem sie Fakten prüfen, Relevanz auswählen und Formulierungen überarbeiten. Im Netz dagegen kann jeder veröffentlichen, was er möchte – unabhängig von Qualität oder Wahrheitsgehalt. Dies führt dazu, dass auch extreme und aggressive Stimmen besonders sichtbar werden, weil sie aufgrund ihres provokativen Charakters mehr Reichweite erzielen (M3, M4).

- Die strukturellen Bedingungen der Plattformen verschärfen diese Tendenzen zusätzlich. Personalisierte Algorithmen sorgen dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer überwiegend Inhalte sehen, die ihren bisherigen Einstellungen entsprechen. So entstehen Filterblasen, die kritische Gegenargumente ausblenden und stattdessen die eigene Position verstärken (M1). Damit wird nicht nur Verständigung verhindert, sondern auch der Eindruck erzeugt, die eigene Meinung sei die einzig richtige.

- Zudem trägt die Kommunikationskultur im Netz dazu bei, dass Empathie und Vertrauen abnehmen. Anonymität, räumliche Distanz und die Beschleunigung der Kommunikation senken die Hemmschwelle für sprachliche Gewalt. Beleidigungen, Drohungen und Abwertungen werden leichter ausgesprochen als in einem persönlichen Gespräch. Dies führt dazu, dass viele Menschen sich aus den Debatten zurückziehen und die demokratische Gesprächskultur langfristig Schaden nimmt (M4, M6).

Schluss

- Insgesamt zeigt sich, dass soziale Medien durchaus Potenzial für eine demokratische Verständigung besitzen, zugleich aber erhebliche Gefahren bergen.

- Sie können zur Öffnung von Diskursräumen beitragen, Beteiligung erleichtern und gesellschaftliche Debatten sichtbar machen. Gleichzeitig drohen Polarisierung, Hate Speech und algorithmisch verstärkte Filterblasen die Verständigung zu erschweren.

- Die entscheidende Herausforderung liegt daher nicht darin, soziale Medien pauschal als demokratisches Instrument zu bewerten, sondern ihre Nutzung kritisch zu reflektieren und geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen.

- Demokratische Verständigung kann durch soziale Medien ermöglicht werden, wenn Missbrauch begrenzt und verantwortungsvolle Kommunikationsformen gefördert werden. So bleiben soziale Medien ein ambivalentes, aber unverzichtbares Element moderner politischer Kultur.