Aufgabe 1

Gedichtinterpretation mit weiterführendem Schreibauftrag

Thema: Arthur Silbergleit (* 1881 - † 1943): [Ich spielte viele Schicksalslose,...] (1920) Aufgabenstellung:- Interpretiere das Gedicht.

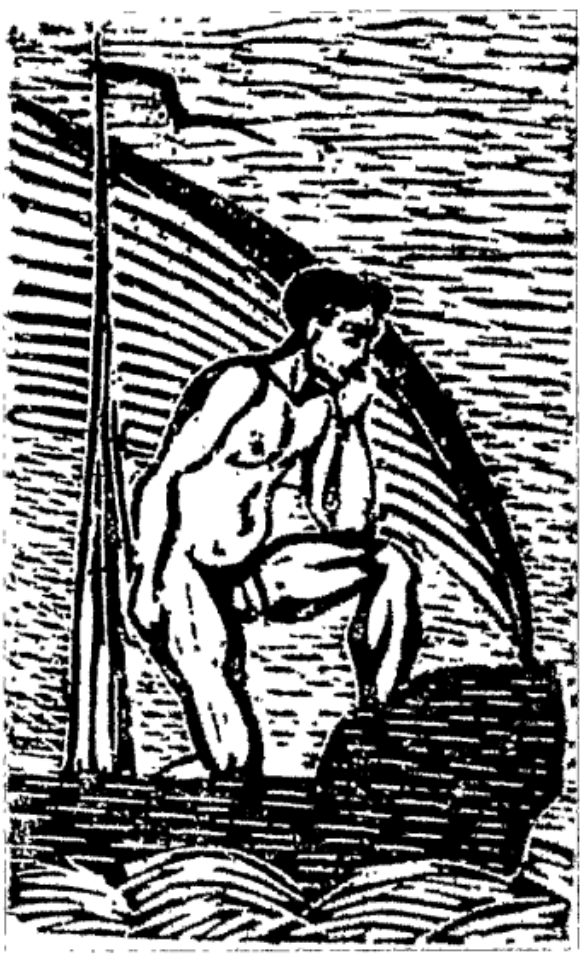

- Stelle dabei einen Bezug zur Illustration von Eugen Ludwig Gattermann her.

1

Ich spielte viele Schicksalslose,

2

Landstraßen lief ich kreuz und quer.

3

Zuletzt verdang’ ich als Matrose

4

Zu mancher Fahrt mich übers Meer.

5

Und weil ich stets die Enge haßte,

6

Des schrankenreiche Menschenland,

7

Sah ich entzückt vom hohen Maste

8

Die Riesenweiten ausgespannt.

9

Ich fand Gespielen: Wandersegel,

10

Verloren an den ewigen Wind,

11

Und Möwen, die als Sturmesvögel

12

Stets wolkenhaft verloren sind.

13

Und meine trunknen Augen sahen

14

Berauscht des Meeres Wunderwerk.

15

O Flaggentaumel, Glück der Raaen,

16

O Wellental und Wogenberg!

17

Dann freute ich mich ferner Häfen

18

Und Schenken im Laternenschein,

19

Wo mich verwandte Seelen träfen

20

Bei rauschverlornen Dirnenreihn.

21

Und zwischen Spielern und Spelunken

22

Und zwischen Fleisch- und Schminkehauch

23

Verschwamm ich wein- und wollusttrunken

24

Im wolkenblauen Tabaksrauch.

25

Doch da begann erst das Theater.

26

Wenn mich der tollste Rausch benahm,

27

Sprach ich zu einem Greise: „Vater!“,

28

Ein Wort, das n i e mich überkam.

29

Es schien mir, daß er lächelnd stöhne:

30

„Ward so viel Kraft des Zeugens mein,

31

Daß ich soviel verlorner Söhne

32

Muß unverlorner Vater sein?!“

Holzschnitt Eugen Ludwig Gattermann

Aus: Silbergleit, Arthur: Der verlorene Sohn. Eigenbrödler-Verlag, Berlin (1920), S. 42 f.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Einleitung

- Das Gedicht Ich spielte viele Schicksalslose von Arthur Silbergleit, erschienen 1920, thematisiert die rastlose Suche nach Identität und Zugehörigkeit in einer vom Wandel geprägten Welt.

- Im Zentrum steht das lyrische Ich, das in einem Wechselspiel aus Reise- und Rauscherfahrungen, Naturbeobachtungen und philosophischen Reflexionen seinem Platz im Leben nachspürt.

- Als erzählendes Ich durchläuft es eine Entwicklung vom Suchenden hin zum Fragenden – angetrieben von einem tiefen Seelenbedürfnis nach Sinn, Freiheit und letztlich Geborgenheit. Die Grundstimmung des Gedichts wechselt dabei von anfangs ruhig-beobachtend zu zunehmend dynamisch und ekstatisch.

Hauptteil

Inhaltliche Analyse

1. Das lyrische Ich und seine Ausgangslage (Strophen 1–2)- Das lyrische Ich wird als heimatloser und suchender Mensch dargestellt. In Vers 1 bezeichnet es sich selbst als „Schicksalslose[r]“ (V. 1), jemand also, der sein Schicksal oder seinen Platz im Leben nicht gefunden hat.

- Die Formulierung „Landstraßen lief ich kreuz und quer“ (V. 2) spiegelt eine ziellose Bewegung wider. Der Versuch, sich durch das Matrosendasein neu zu orientieren („verdang’ ich als Matrose“, V. 3) und in der Weite des Meeres Freiheit zu finden („manche Fahrt übers Meer“, V. 4), markiert den ersten Schritt in Richtung Selbstsuche.

- In Strophe 2 wird die Enge des „schrankenreiche[n] Menschenland[s]“ (V. 6) der Weite des Meeres entgegengesetzt, das als Raum unbegrenzter Möglichkeiten empfunden wird. Die Erfahrung auf dem „hohen Maste“ (V. 7) und der Anblick der „Riesenweiten“ (V. 8) lassen eine erste Öffnung des Ichs gegenüber einer neuen, freieren Lebensperspektive erkennen.

- In Strophe 3 wird die Erfahrung des Meeres zum emotionalen Zentrum: Das Ich findet in Naturbildern wie „Wandersegel“ (V. 9) und „ewige[r] Wind“ (V. 10) vertraute, aber gleichzeitig unheimliche Begleiter.

- Die „Sturmesvögel“ (V. 11), die dennoch „stets wolkenhaft verloren“ (V. 12) bleiben, unterstreichen, dass auch in der Weite keine endgültige Orientierung gefunden wird.

- Strophe 4 zeigt eine rauschhafte Steigerung dieser Entgrenzungserfahrung. Das lyrische Ich wird eins mit der Natur – es blickt mit „trunkenen Augen“ (V. 13) auf das „Meeres Wunderwerk“ (V. 14).

- Emotionale Begriffe wie „Flaggentaumel“ (V.15) und „Wellental“ (V. 16) lassen ein ekstatisches Erleben erkennen. Doch die Euphorie bleibt nicht dauerhaft.

- Die fünfte Strophe beschreibt eine Zäsur: Das Ich wünscht sich „Häfen“ (V. 17), sehnt sich also nach Sicherheit und Geborgenheit.

- Doch die Ankunft an Land führt in ein Milieu der Desillusionierung: „Dirnen“ (V. 20), „Spieler und Spelunken“ (V. 21) verweisen auf ein gescheitertes, gesellschaftlich ausgegrenztes Leben. Das Ich verliert sich im „wein- und wollusttrunkene[n]“ Zustand (V. 23), was auf die Aufgabe jeglicher Selbstkontrolle hindeutet.

- In den letzten beiden Strophen kulminiert der Zustand der Zerrissenheit. Im „tollsten Rausch“ (V. 26) ruft das Ich erstmals nach einer Vaterfigur („Vater!“, V. 27), was auf den Wunsch nach Halt, Orientierung oder Erlösung hinweist.

- Doch auf das Wort folgt zunächst keine Antwort – „Ein Wort, das n i e mich überkam“ (V. 28) – was die existenzielle Leere unterstreicht.

- In Vers 29–32 folgt eine mögliche, aber ambivalente Antwort durch einen Greis: Die Frage „Muß unverlorner Vater sein?!“ (V. 32) bleibt offen und betont die Ungewissheit, ob überhaupt ein rettender Halt existiert. Damit endet das Gedicht in einer Spannung zwischen Hoffnung und Zweifel.

Formale Analyse

- Das Gedicht ist ein Erzählgedicht mit acht vierzeiligen Strophen, die im Kreuzreim (abab) stehen. Der metrische Aufbau basiert auf vierhebigen Jamben mit wechselnden Kadenzen, was dem Text eine gleichmäßige, rhythmisch ausgeglichene Grundstruktur verleiht.

- Diese Struktur steht teilweise im Kontrast zur inhaltlichen Rastlosigkeit und unterstreicht dadurch deren Wirkung. Der Wechsel von Zeilenstil und Zeilensprung bringt Dynamik und unterstützt inhaltliche Wendepunkte, besonders in den Strophen 5–6.

- Maritime Metaphorik zieht sich durch das gesamte Gedicht: Begriffe wie „Riesenweiten“ (V. 8), „Wandersegel“ (V. 9), „Meeres Wunderwerk“ (V. 14), „Flaggentaumel“ (V. 15) und „Wellental“ (V. 16) spiegeln das Thema der Grenzenlosigkeit und symbolisieren das Auf und Ab des Lebens.

- Interjektionen wie „O Flaggentaumel“ (V. 15) und „O Wellental“ (V. 16) verdeutlichen emotionale Höhepunkte, besonders im Zustand des Rauschs.

- Hyperbeln und Neologismen steigern das Pathos des lyrischen Sprechens: Begriffe wie „rauschverlornen Dirnenreihn“ (V. 20), „wein- und wollusttrunken“ (V. 23) und „wolkenblauen Tabaksrauch“ (V. 24) verbinden sinnliche Erfahrung mit innerer Desorientierung.

- Oxymoron und Onomatopoesie in „lächelnd stöhne“ (V. 29) drücken die Ambivalenz des väterlichen Gegenübers aus – zwischen Trost und Überforderung.

- Die zentrale rhetorische Frage „Muß unverlorner Vater sein?!“ (V. 32) stellt nicht nur den Sinn der Reise, sondern auch die Möglichkeit von Erlösung in Frage und verleiht dem Gedicht einen offenen Schluss.

- Stilfiguren wie Parallelismus („Spielern und Spelunken“ / „Fleisch- und Schminkehauch“, V. 21–22), Anaphern („O“ in V. 15/16), Alliterationen („wein- und wollusttrunken“, V. 23), Tautologien („kreuz und quer“, V. 2), Inversion („verdang’ ich“, V. 3) und Kontrastierungen („verloren“ vs. „unverlorner“, V. 31–32) sorgen für eine stark rhythmische, melodische und semantisch vielschichtige Wirkung.

Schluss

- Arthur Silbergleits Gedicht Ich spielte viele Schicksalslose schildert in symbolischer und sprachlich ausdrucksstarker Weise die existenzielle Suche des modernen Menschen nach Sinn, Freiheit und innerer Heimat.

- Das lyrische Ich durchläuft verschiedene Phasen der Selbstverortung – zwischen Naturerleben, gesellschaftlicher Desillusionierung und spiritueller Hoffnung. Die zunehmende emotionale Intensität des Gedichts kulminiert in einer persönlichen Vateranrufung, die stellvertretend für den Wunsch nach Orientierung und Erlösung steht.

- Der offene Schluss lässt bewusst Raum für Deutung und betont die existenzielle Grundsituation des Menschen in einer komplexen und fragmentierten Welt.