Aufgabe 3 – Blaufelchen im Bodensee

Bodensee

Der Blaufelchen (Coregonus wartmanni) ist ein beliebter Speisefisch. Doch seit Jahren klagen Bodenseefischer über einen starken Bestandsrückgang. Seit Januar 2024 wurde ein dreijähriges Fangverbot verhängt, um den Blaufelchenbestand zu schonen.

Benenne die ersten drei Trophiestufen und ordne diesen jeweils begründet ein Beispiel zu (M 1).

Benenne und beschreibe unter Verwendung von den Materialien M 1 und M 2 drei Wechselwirkungen, die die Populationsgröße der Blaufelchen beeinflussen (M 1, M 2).

Begründe anhand zweier Aspekte, ob Blaufelchen eher als r- oder als K-Strategen gelten (M 2).

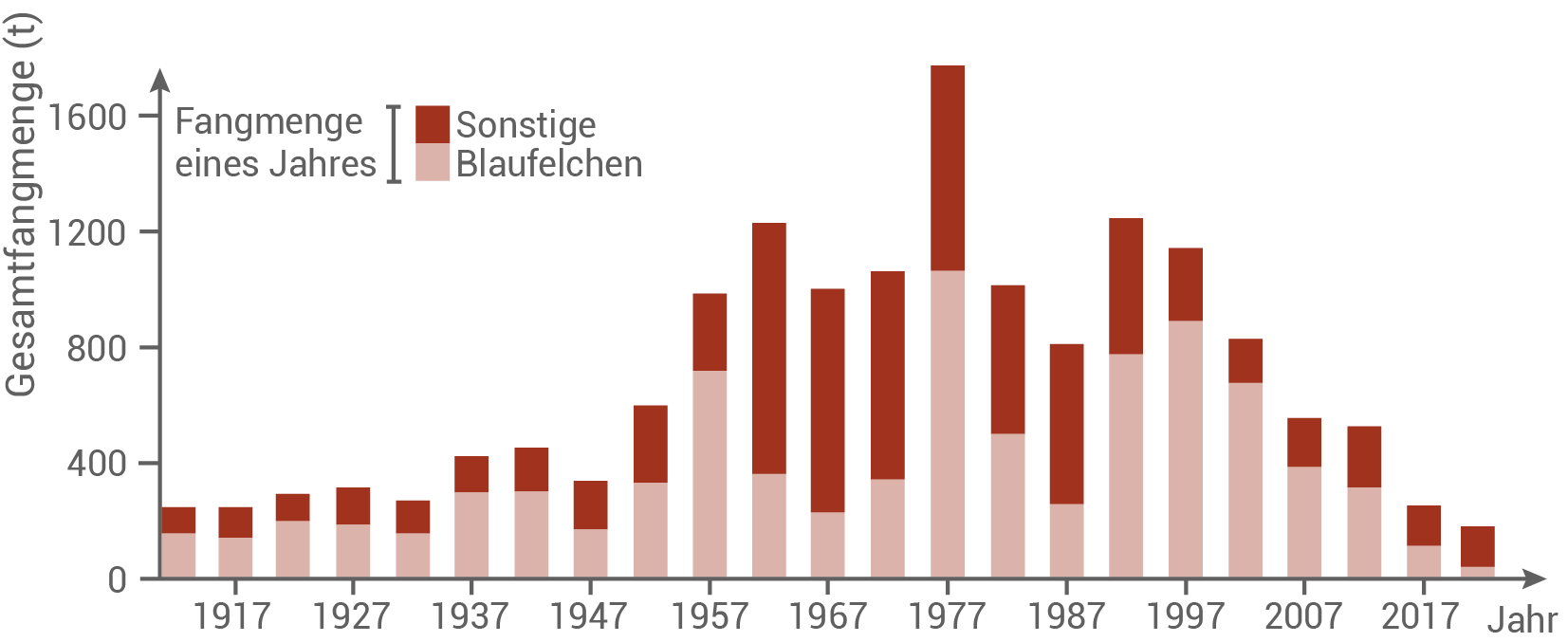

Analysiere die Diagramme (M 3) und erkläre die grundsätzliche Entwicklung der Gesamtfangmenge im dargestellten Zeitraum (M 1, M 3).

Beurteile jeweils die Rolle von Stichling, Phosphatgehalt, Wassertemperatur und Kormoran für den Rückgang des Blaufelchens (M 1 bis M 5).

Diskutiere unter Berücksichtigung der Materialien M 1 bis M 5 die in Material M 6 dargestellten Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zur Bestandserholung des Blaufelchens (M 1 bis M 6).

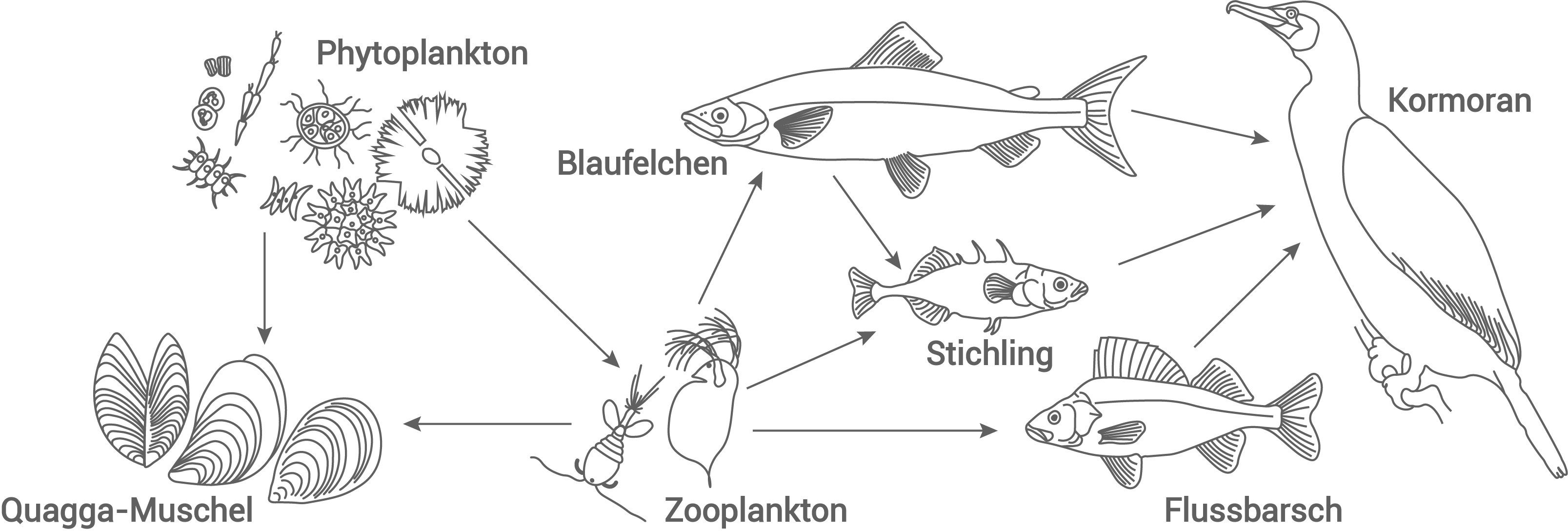

Material M 1: Nahrungsbeziehungen im Bodensee

Material M 2: Blaufelchen und Stichling l

Der Blaufelchen ist ein silbrig glänzender, bis ca. 60 cm großer, beliebter Speisefisch. Er ernährt sich ausschließlich von Zooplankton. Blaufelchen kommen im Freiwasser bevorzugt in Tiefen von 20 bis 50 Metern vor und werden mit ca. zwei Jahren geschlechtsreif. Zum Laichen versammeln sich die Blaufelchen in großen Schwärmen im Freiwasser. Von dort sinken die befruchteten Eier auf den Grund. Ein zweijähriges, kleines Weibchen gibt dabei ca. 5.000 Eier, ein fünf Jahre altes, größeres Weibchen ca. 15.000 Eier ab. Blaufelchen können bis zu zehn Jahre alt werden.

Stichlinge sind kleine, bis zu 11 cm große Fische, die sich von Zooplankton ernähren. Die Nahrung des Stichlings kann zudem Fischeier und Fischlarven enthalten. Der Stichling wurde in den 1950er Jahren im Bodensee ausgesetzt, breitete sich langsam aus und kam ausschließlich in ufernahen Regionen vor. Ab 2012 vermehrten sie sich stark. 2013 wurden erstmals Stichlinge im Freiwasser des Bodensees in den Netzen der Berufsfischer nachgewiesen. Bei einer mehrwöchigen wissenschaftlichen Befischung im Jahr 2014 waren 96 % aller im Freiwasser gefangenen Fische Stichlinge, bis heute kommen sie dort in großen Mengen vor.

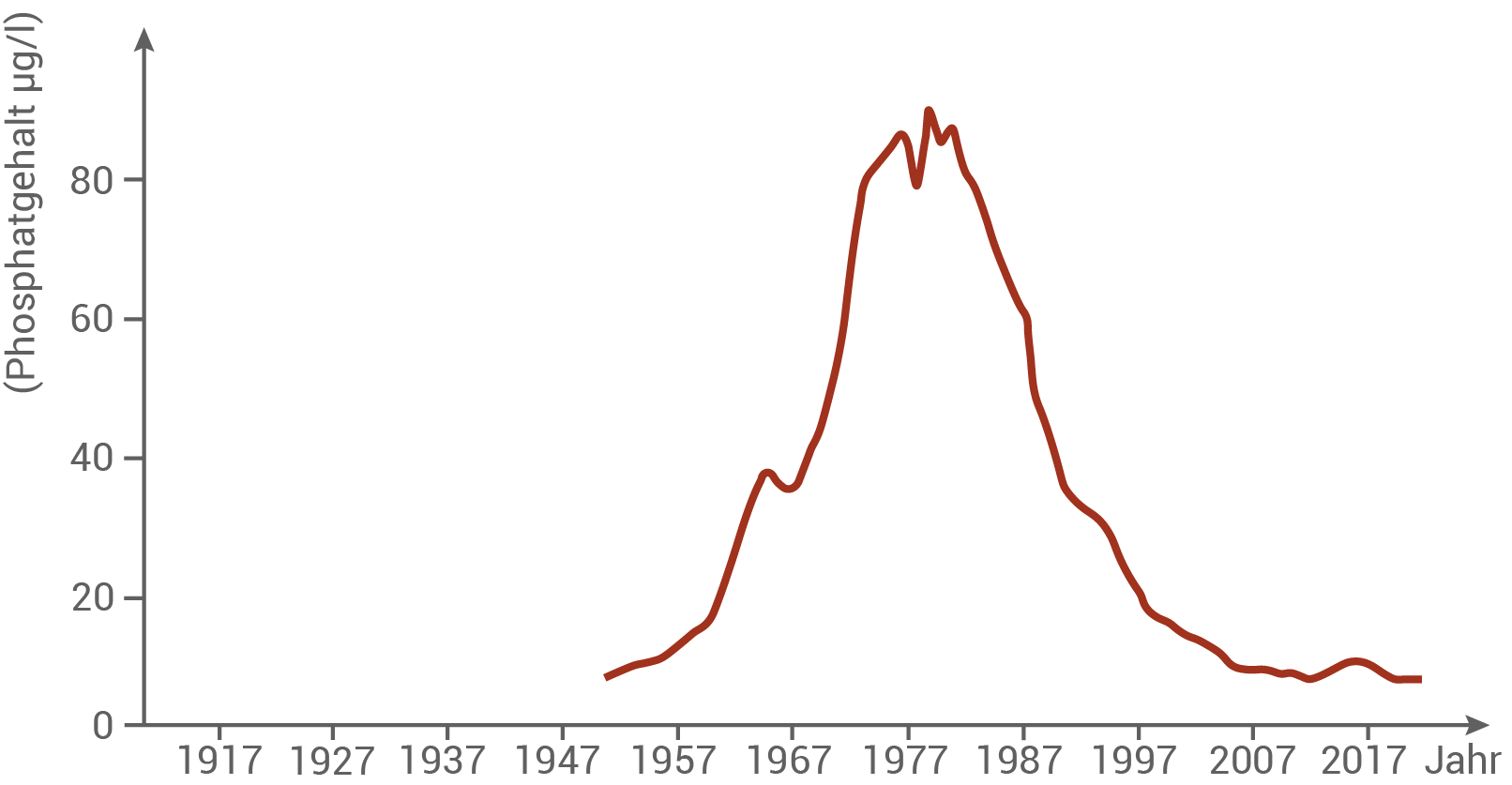

Material M 3: Phosphatgehalt im Bodensee

Der Bodensee war im natürlichen Zustand ein mineralstoffarmer See. Das in Gewässern vorkommende Phosphat ist der limitierende Mineralstoff für das Wachstum fotosynthetisch aktiver Algen (Phytoplankton).

Im Verlauf der letzten 100 Jahre veränderte sich der Mineralstoffgehalt durch Einleitung von Abwässern stark. Erst durch den Bau von Kläranlagen normalisierte sich der Mineralstoffgehalt wieder.

Material M 4: Temperaturveränderungen im Bodensee

Die Wassertemperatur im Bodensee in 0,5 m Tiefe ist in den letzten Jahren im Mittel um fast zwei Grad Celsius gestiegen. Dies wirkt sich vor allem auch auf den Wasseraustausch von Oberflächenwasser mit tieferen Schichten und somit auf den Sauerstoffgehalt im See aus. Entscheidend ist die Zufuhr von Sauerstoff in die tieferen Wasserschichten durch den vertikalen Wasseraustausch, der im Winter stattfindet. Diese Zirkulation fällt aufgrund der wärmeren Temperaturen in den vergangenen Jahren immer geringer aus oder findet gar nicht mehr statt.

Material M 5: Daten zu Kormoran und Fischerei am Bodensee

Material M 6: Beschlossene und vorgeschlagene Maßnahmen

Beschluss der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei:

- Dreijähriges Fangverbot für Blaufelchen seit Januar 2024

- „Wir müssen den Bodensee wieder düngen und Phosphate in den See einleiten.“

- „Blaufelchen müssen verstärkt in Aquakulturen gezüchtet werden, um Jungfische auszusetzen.“

- „Kormorane müssen abgeschossen oder am Brüten gehindert werden.“

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Zuordnung Beispiele und Trophiestufen:

- Produzenten: Fotosynthese betreibendes Phytoplankton

- Konsumenten 1. Ordnung: Quagga Muschel und Zooplankton, die Phytoplankton fressen

- Konsumenten 2. Ordnung: Blaufelchen, Flussbarsch, Quagga Muschel und Stichling, wenn sie Zooplankton fressen

Wechselwirkungen, die die Populationsgröße der Blaufelchen beeinflussen:

- Interspezifische Konkurrenz: Blauflechen ernähren sich unter anderem von Zooplankton. Zooplankton dient allerdings auch anderen Tieren (wie der Quagga Muschel, dem Stichling oder dem Flussbarsch) als Nahrung, und die verschiendenen Arten konkurrieren um die Nahrungsquelle

- Räuber-Beute-Beziehung: Der Kormoran macht Jagt auf das Blaufelchen, und ist damit ein Fressfeind des Blaufelchens.

- Intraspezifische Konkurrenz: Blaufelchen konkurrieren untereinander um Nahrung.

Blaufelchen als r-Strategen:

Blaufelchen gelten als r-Strategen, da sie eine hohe Anzahl an Eiern legen und keine Brutpflege betreiben. Sie erzeugen also viele Nachkommen, von denen jeweils nur ein geringer Teil überlebt.Analyse der Diagramme:

Den Abbildungen aus Material 3 ist zu entnehmen, dass die Fangmenge mit dem Phosphatgehalt im See korreliert. Die Fangmenge stieg ab den 1950er Jahren an, und erreichte ein Maximum 1977. In dieser Zeit war der Phosphatgehalt im Bodensee am höchsten. Da Phosphat der limitierende Faktor für das Wachstum von Phytoplankton ist, war die Folge der hohen Phosphatverfügbarkeit eine Zunahme der Biomasse im See. Dadurch konnten in dieser Zeit auch viele Blaufelchen gefangen werden. Mit der Etablierung von Kläranlagen wurde weniger Phosphat in den See eingeleitet, und der Blaufelchenbestand ging mit einem leichten Versatz zum Phosphatgehalt zurück. Die Fangmenge erreichte dabei ein niedrigeres Niveau als vor 1950.Beurteilung des Rückgangs des Blaufelchens:

- Stichling: Der Stichling ist ein Nahrungskonkurrent des Blaufelchens, da sich beide Fische von Zooplankton ernähren. Außerdem fressen Stichlinge die Eier und Larven des Blaufelchens, wodurch sich der Bestand des Blaufelchens weiter verringert. Seit 2013 breitet er sich immer weiter aus, und spielt seitdem eine signifikante Rolle im Rückgang des Blaufelchens.

- Phosphatgehalt: Der Rückgang des Phosphatgehalts ab 1977 ist mit einem allgemeinen Rückgang der Fangmenge verbunden. Ein geringerer Phosphatgehalt bedeutet, dass es weniger Phytoplankton, damit weniger Zooplankton und für das Blaufelchen weniger Nahrung gibt. Damit ist der Rückgang der Fangmenge des Blaufelchens bis etwa 2002 zu erklären, danach ging die Fangmenge trotz konstantem Phosphatgehalt jedoch noch weiter zurück.

- Wassertemperatur: Eine steigende Wassertemperatur ist mit einem geringeren Sauerstoffgehalt auch in tieferen Wasserschichten verbunden. Der geringere Sauerstoffgehalt trägt dazu bei, dass sich die Eier und Larven des Blaufelchens schlechter entwickeln können, und dass der Bestand in den letzen Jahren zurück ging.

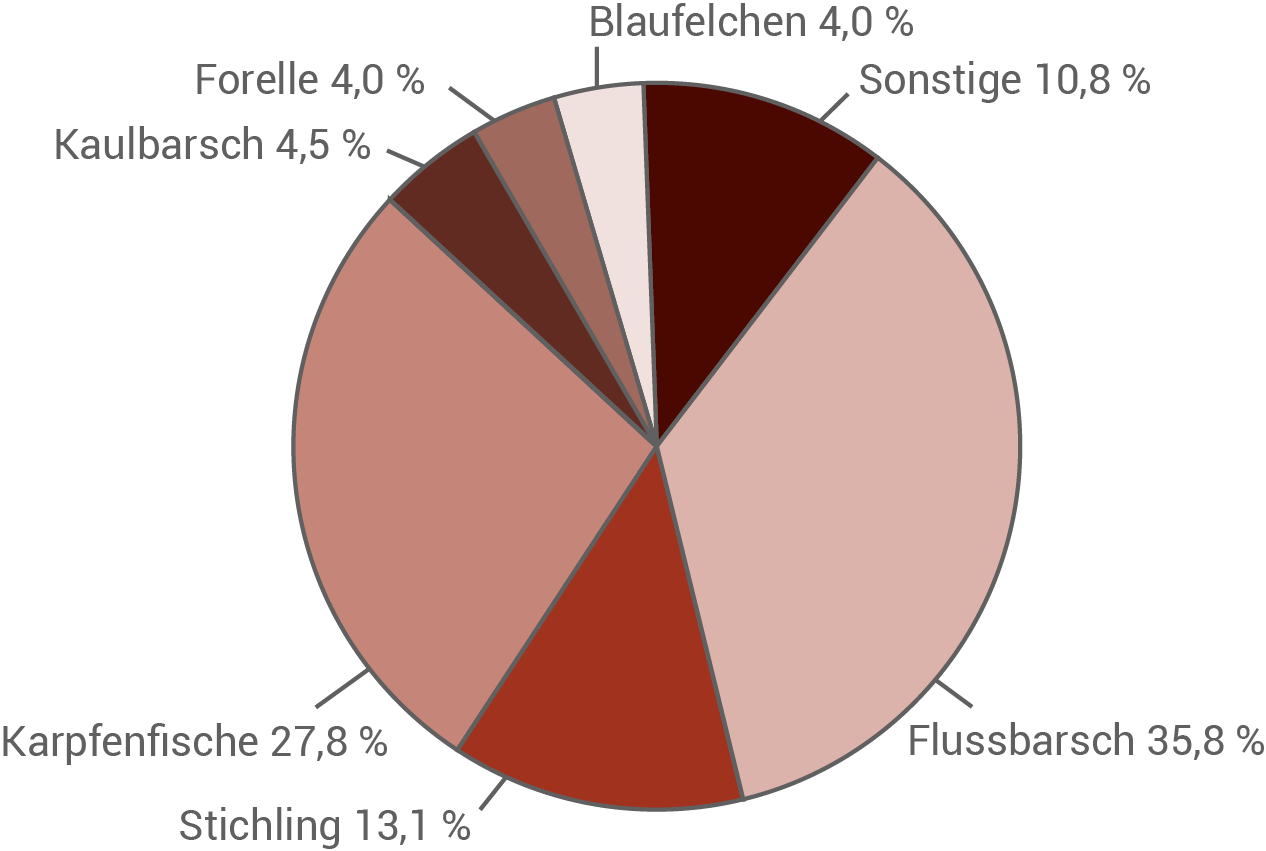

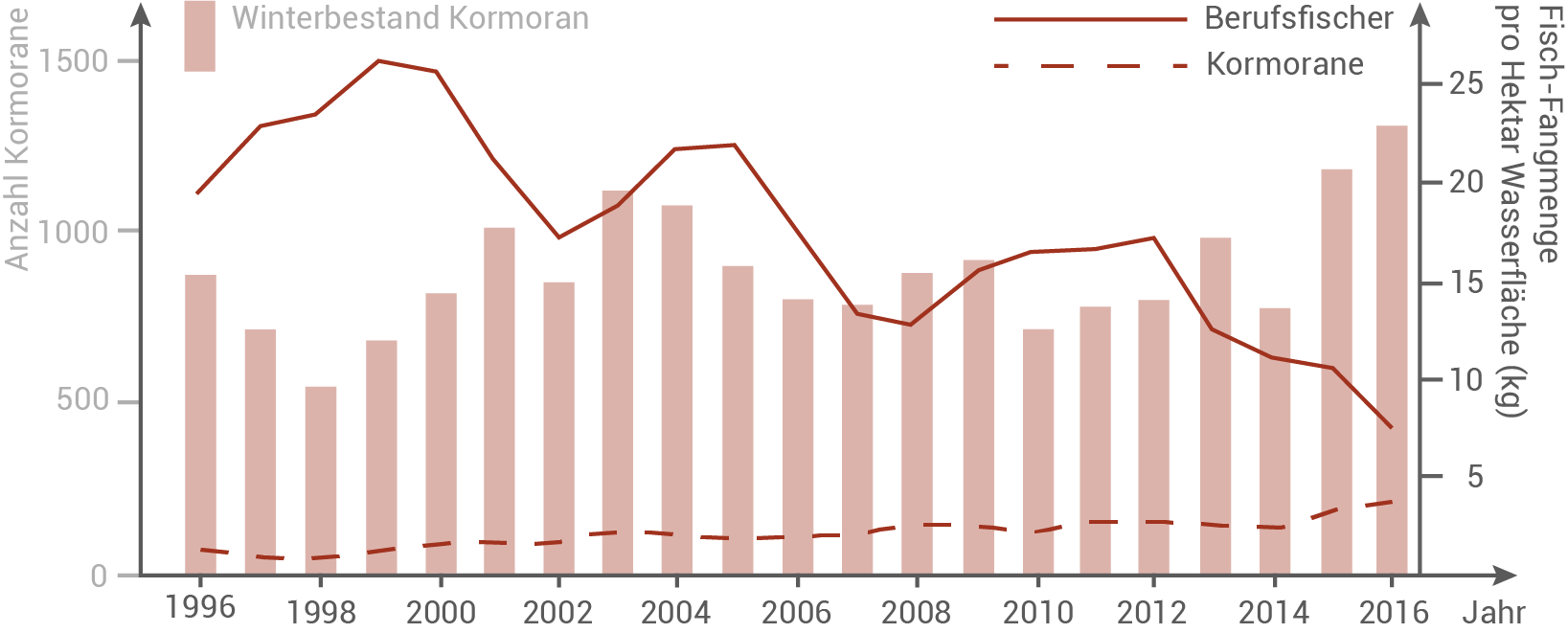

- Kormoran: Trotz schwankender Kormoranpopulation blieb die Anzahl der von Kormoranen gefangenen Fische über die Jahre hinweg weitgehend konstant und stieg erst ab 2014 leicht an, was auf einen moderaten Bestandszuwachs zurückzuführen ist. Die Analyse des Nahrungsspektrums zeigt jedoch, dass Blaufelchen nur einen geringen Anteil an der Beute der Kormorane ausmachen. Stattdessen ernähren sich die Vögel vermehrt von Stichlingen, die wiederum als Nahrungskonkurrenten und Fressfeinde der Blaufelchen gelten. Im Vergleich zur Berufsfischerei entnehmen Kormorane deutlich weniger Blaufelchen. Aus diesen Gründen kann der Kormoran nicht als Hauptverursacher des Rückgangs der Blaufelchenbestände angesehen werden.

Diskussion der Maßnahmen:

Ein dreijähriges Fangverbot könnte dazu beitragen, dass mehr Blaufelchen ein höheres Alter und damit die Geschlechtsreife erreichen und somit eine höhere Anzahl an Eiern ablegen. Auch eine Düngung mit Phosphaten könnte durch eine Verbesserung des Nahrungsnetzes zu einem besseren Nahrungsangebot für die Blaufelchen führen. Beide Maßnahmen greifen jedoch nicht die zentralen Ursachen des Bestandsrückgangs an – nämlich die hohe Dichte an Stichlingen sowie den Sauerstoffmangel in tieferen Wasserschichten – und sind wahrscheinlich nur bedingt wirksam. Das Aussetzen von Jungfischen umgeht das Problem, dass Stichlinge als Fressfeinde die Eier und Larven der Blaufelchen gefährden, und könnte somit die Zahl geschlechtsreifer Tiere erhöhen. Das Problem des Sauerstoffmangels, das sich insbesondere auf die Entwicklung der Eier auswirkt, bleibt jedoch bestehen. Da der Kormoran nachweislich keinen wesentlichen Einfluss auf die Blaufelchenpopulation hat, wäre auch seine gezielte Dezimierung voraussichtlich wenig wirksam.