Aufgabe 2 – Natürliche Polymere – geschützte Zellen

Die Zellwände von Pflanzenzellen und Bakterien sind unter anderem aus natürlichen Polymeren aufgebaut. Die am Aufbau der Zellwände beteiligten Polymere unterscheiden sich deutlich, obwohl sie vergleichbare Funktionen erfüllen; sie bieten Schutz vor mechanischer Beanspruchung, verhindern das Eindringen von Zellgiften und müssen gleichzeitig für andere Stoffe, z. B. Nährstoffe durchlässig sein.

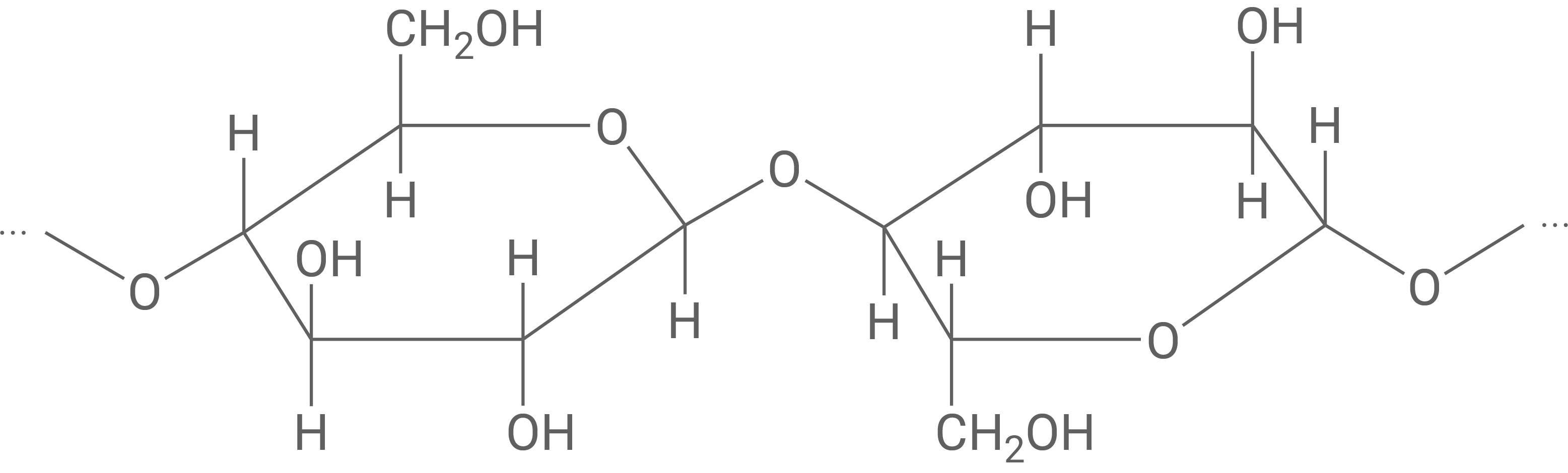

Zeichne einen charakteristischen Strukturformelausschnitt eines Cellulose-Moleküls, der zwei Monomer-Bausteine aufweist (M 1).

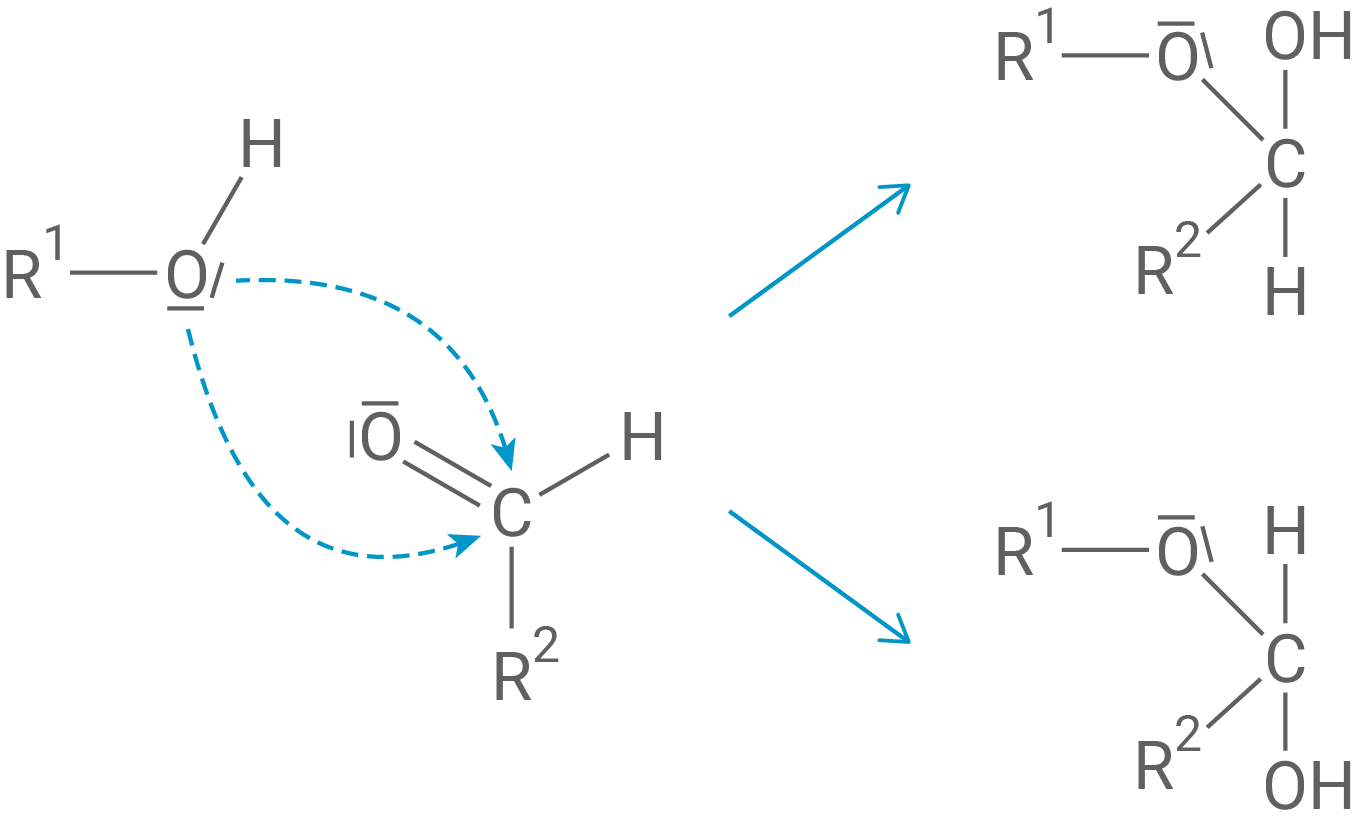

Erkläre unter Verwendung von Strukturformeln das Zustandekommen von α- und β-Form beim Ringschluss der Monosaccharid-Moleküle.

Hinweis: Es können vereinfachte Strukturformeln verwendet werden.

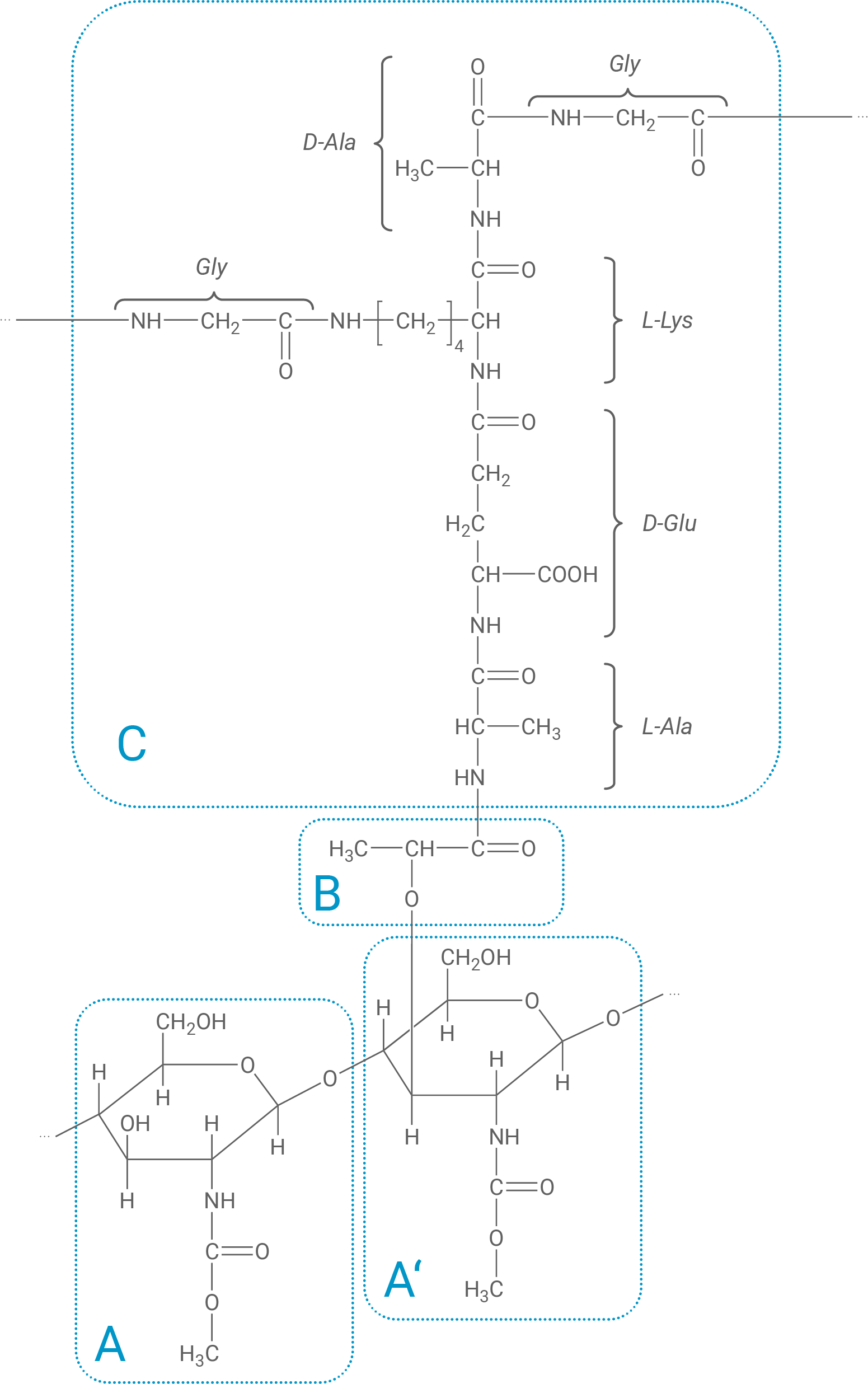

Vergleiche die Struktur des Moleküls, das dem Baustein A zugrunde liegt, mit der Struktur eines β-D-Glucose-Moleküls (M 2), unter Angabe von zwei Gemeinsamkeiten und einem Unterschied.

Benenne die Verknüpfung zwischen den beiden Bausteinen A und A‘ (M 2).

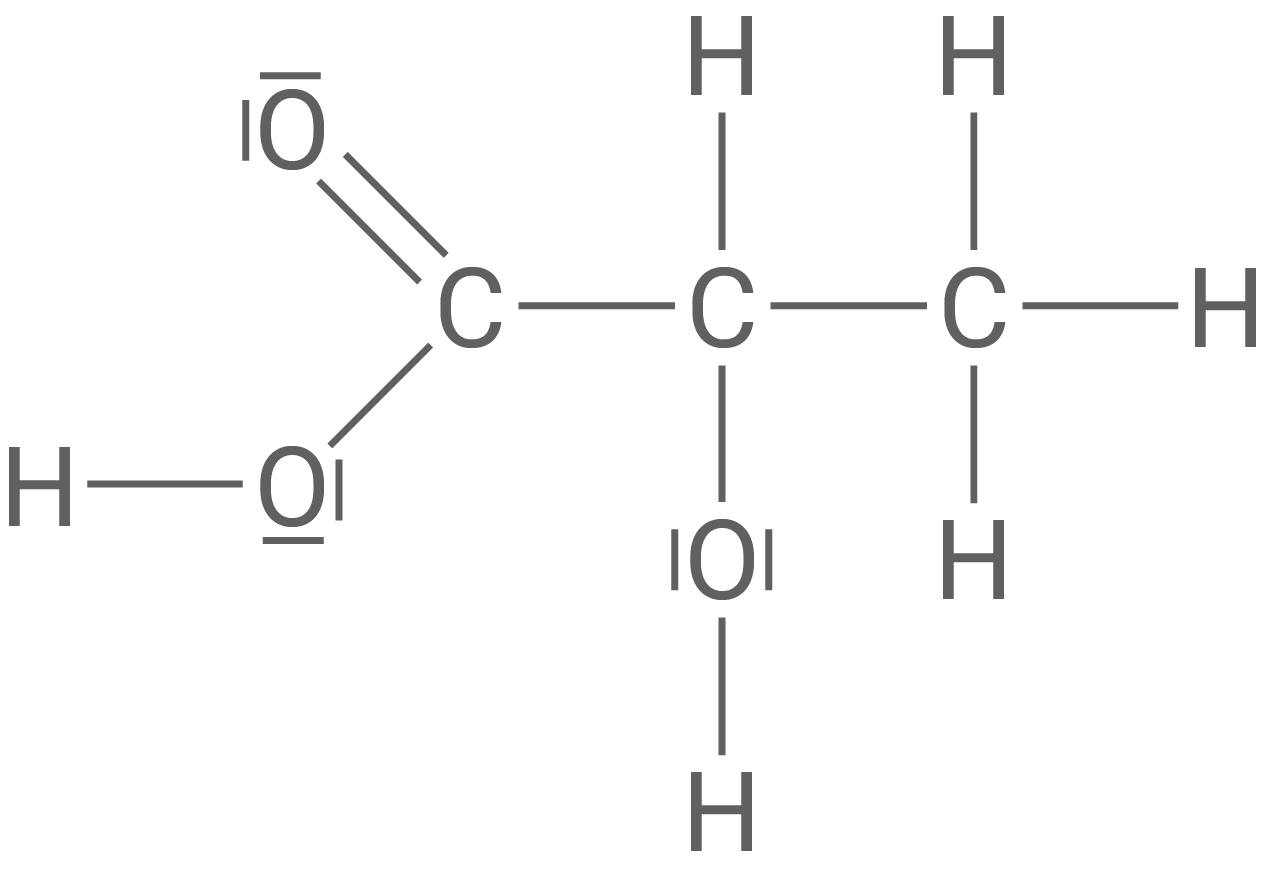

Zeichne eine Strukturformel des Moleküls, das dem Baustein B zugrunde liegt und benenne das Molekül (M 2).

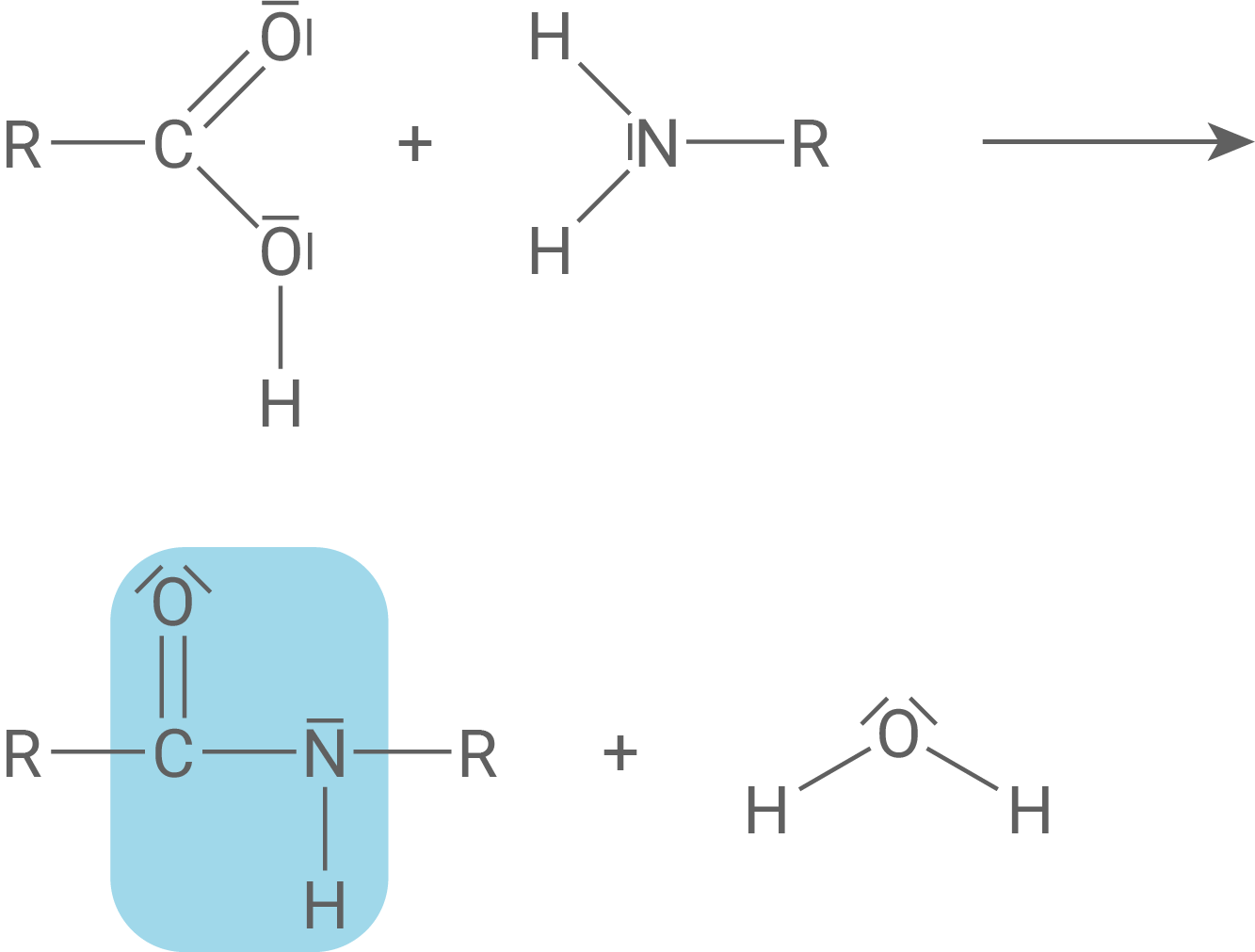

Erkläre das Zustandekommen der Bindung zwischen Baustein B und dem L-Alanin-Baustein der verzweigten Peptidkette mit Strukturformeln und benenne den Reaktionstyp.

Hinweis: Es können vereinfachte Strukturformeln verwendet werden, eine Beschreibung des Mechanismus ist nicht verlangt.

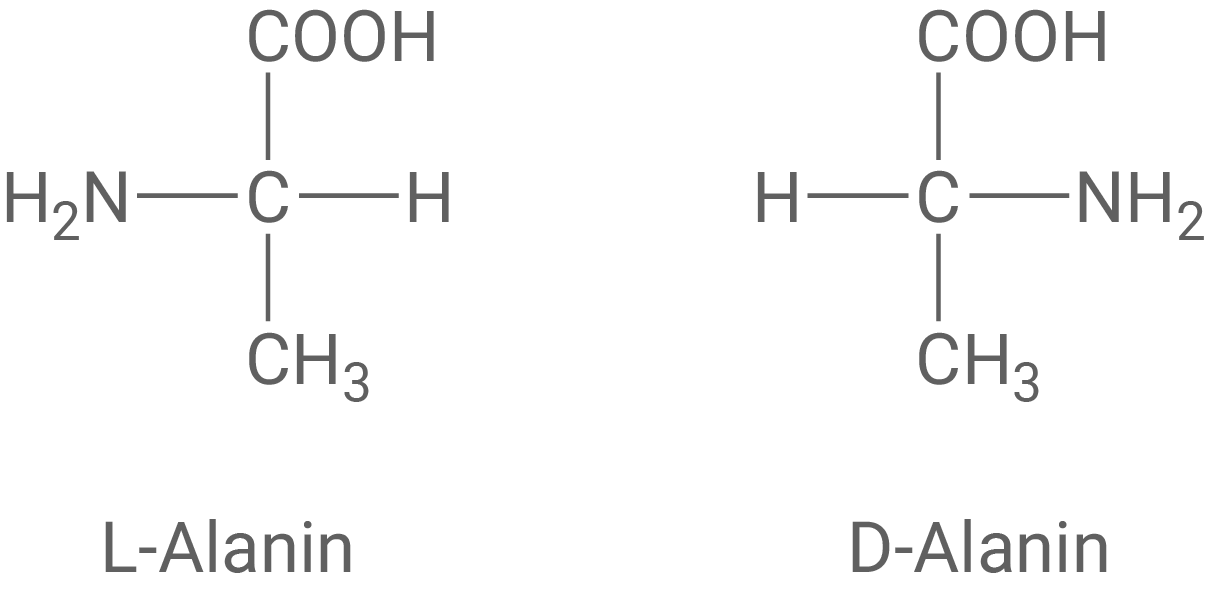

Zeichne eine Strukturformel eines Aminosäure-Moleküls der verzweigten Peptidkette (Baustein C) in Fischer-Projektion und erkläre daran die Bezeichnungen L-α- und D-α-Aminosäure.

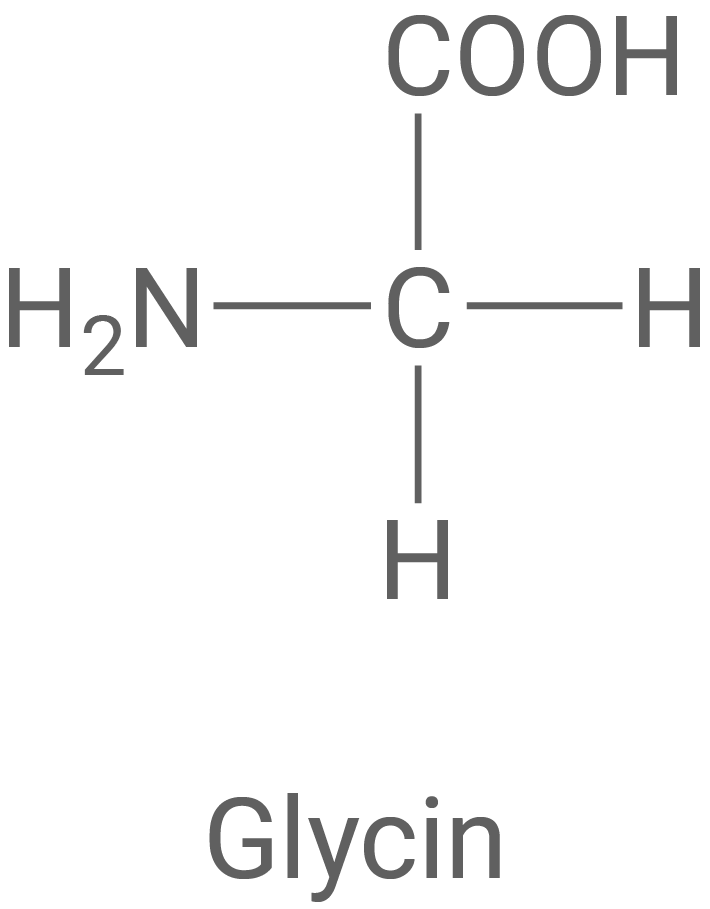

Begründe, dass beim Glycin-Molekül weder die Bezeichnung L- noch D- verwendet wird (M 2).

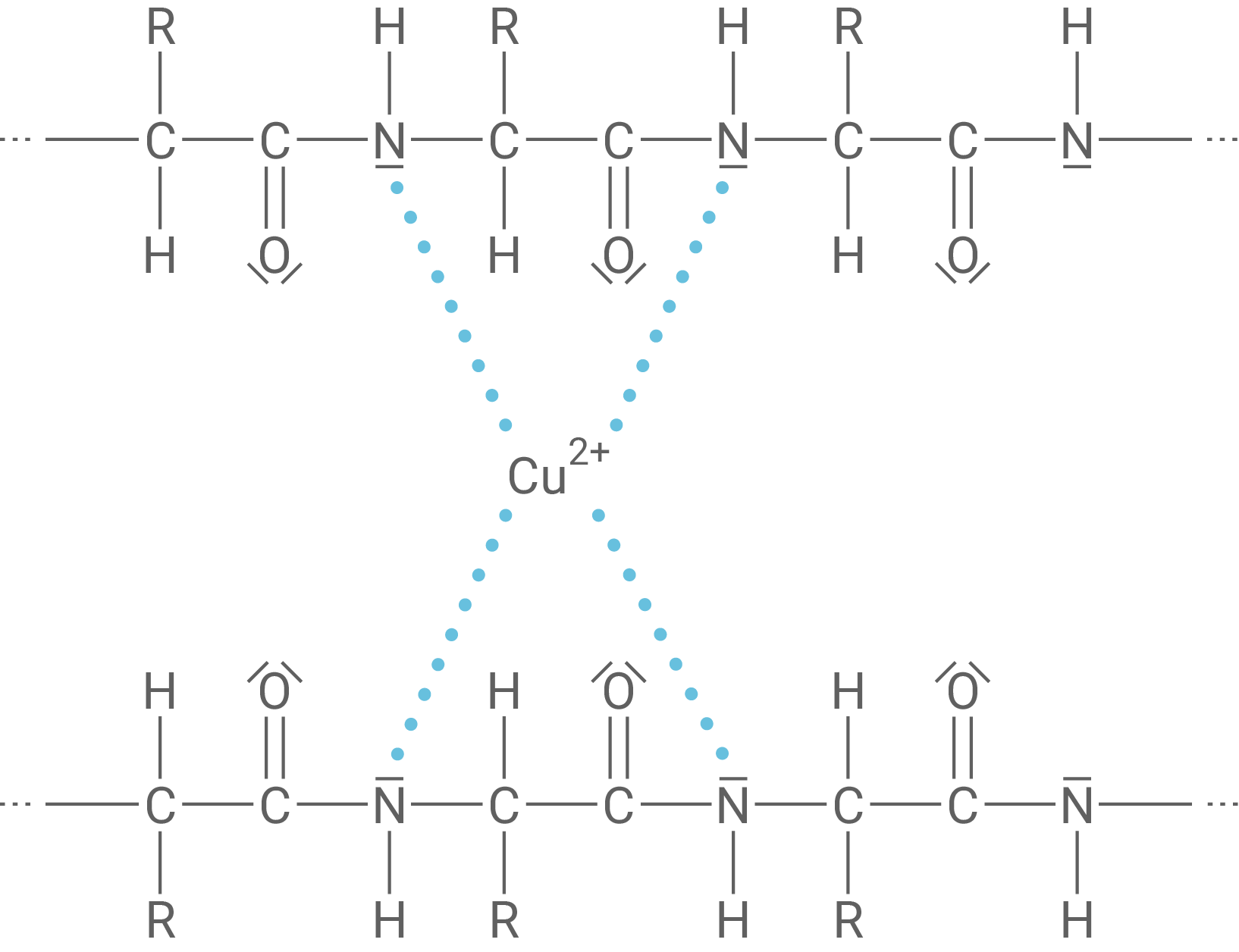

Benenne und beschreibe die in Abbildung 2 dargestellte Bindung zwischen dem Kupfer-Ion und den Stickstoff-Atomen in der Peptidkette (M 3).

Ergänze die Tabelle in M 4.

Erkläre für die beiden Hydrolysate jeweils ein positives Nachweisergebnis.

Material M 1: Cellulose – Bestandteil der Zellwand von Pflanzen

Pflanzen besitzen starre Zellwände, deren primärer Strukturbestandteil die Cellulose ist. Cellulose ist ein Polymer, dessen Moleküle aus bis zu 15.000 β-D-Glucose-Bausteinen bestehen.

Material M 2: Peptidoglykane – Bestandteil der Zellwand von Bakterien

Peptidoglykane sind ein essenzieller Bestandteil der Zellwände nahezu aller Bakterien. Sie sind aus vier charakteristischen Bausteinen A, A‘, B und C aufgebaut (Abbildung 1).

- Die zwei Monosaccharidbausteine A und A‘ sind abwechselnd aneinandergereiht und bilden sogenannte Saccharidstränge.

- Baustein B verbindet die Saccharidstränge mit Baustein C.

- Bei Baustein C handelt es sich um eine verzweigte Polypeptidkette, die aus verschiedenen D- und L-Aminosäurebausteinen aufgebaut ist.

Material M 3: Nachweis von Peptiden

Peptide können in wässriger Lösung mit der Biuret-Probe nachgewiesen werden. Bei einem positiven Nachweis kommt es zu einem Farbumschlag der zuvor hellblauen Lösung. Der Farbumschlag erfolgt aufgrund der Bildung des farbigen Kupferbiuret-Komplexes (Abbildung 2).

Material M 4: Untersuchung der Polymere

In einem Laborversuch werden Cellulose und das Peptidoglykan hydrolysiert. Nach der vollständigen Spaltung in die Monomere werden mit jedem der Hydrolysate Nachweisreaktionen durchgeführt. Die Ergebnisse werden in einer Tabelle zusammengefasst.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Strukturformelausschnitt des Cellulose-Moleküls

Erklärung der Entstehung der α- und β-Form

Vergleich der Moleküle

Gemeinsamkeiten:

- Die Anzahl der Kohlenstoff-Atome im Ring

- Die Ausrichtung der funktionellen Gruppen an den asymmetrisch substituierten Kohlenstoff-Atomen

- Beide Moleküle liegen in D-Konfiguration vor

- Die funktionelle Gruppe am zweiten Kohlenstoff-Atom (Hydroxy-Gruppe bei D-Glucose, Amid-Gruppe bei Baustein A)

Verknüpfung der Bausteine A und A‘ in Peptidoglykan

β-1,4-glycosidische Bindung

Molekül aus Baustein B

Entstehung der Bindung zwischen Baustein B und L-Alanin

Die Carboxy-Gruppe von Baustein B und die Amino-Gruppe von L-Alanin reagieren miteinander, wobei eine Amidbindung entsteht.

Benennung der Reaktionsart

Da ein Wasser-Molekül abgespalten wird, handelt es sich um eine Kondensationsreaktion.

Erklärung der L-α- und D-α-Bezeichnung anhand einer Strukturformel

Begründung beim Glycin-Molekül

Benennung und Beschreibung der Bindung zwischen dem Cu2+-Ion und den Stickstoff-Atomen

Hier handelt es sich um eine koordinative Bindung. Bei dieser Bindungsart stammen beide Elektronen der Bindung nur von einem Bindungspartner. Die koordinative Bindung wird hier durch die gestrichelten Linien als Wechselwirkung zwischen dem Kupfer(II)-Ion und den freien Elektronenpaaren der Stickstoff-Atome veranschaulicht.

Ausfüllen der Tabelle

Erklärung eines positiven Nachweisergebnisses für beide Hydrolysate

Für Cellulose-Hydrolysat:

- Der GOD-Test ist spezifisch für Glucose. Da die Monosacchrid-Bausteine von Cellulose aus D-Glucose-Molekülen bestehen und diese nach hydrolytischer Spaltung frei werden, fällt der Test positiv aus.

- Die Tollens-Probe dient als Nachweis für Aldehydgruppen bzw. reduzierende funktionelle Gruppen. Nach der Hydrolyse liegen die D-Glucose-Moleküle frei vor. Da die zyklische Halbacetal-Form und die offenkettige Aldehyd-Form im Gleichgewicht sind, wird die offenkettige Form während der Nachweisreaktion verbraucht und gleichzeitig aus der zyklischen Form nachgebildet. Die Tollens-Probe fällt somit positiv aus.

- Der Ninhydrin-Test dient als Nachweisreaktion für Aminosäuren. Peptidoglykan besteht u. a. aus Aminosäuren, wodurch sich bei vollständiger Hydrolyse ein Aminosäure-Gemisch im Hydrolysat befindet. Daher verläuft der Ninhydrin-Test positiv.

- Da Peptidoglykan neben Aminosäuren auch aus Zuckermolekülen besteht, die der D-Glucose bis auf die funktionelle Gruppe am C-2-Atom gleich sind, fällt auch hier die Tollens-Probe beim Hydrolysat positiv aus.