Aufgabe 3 – Altes, neues Plexiglas®

Plexiglas® ist ein Kunststoffprodukt. 1933 meldeten die deutschen Chemiker Otto Röhm und Walter Bauer die Marke Plexiglas® an, die Grundlage einer bis heute wachsenden Produktpalette für vielfältige Anwendungen ist. Plexiglas® ist ein Kunststoff, der sich gut recyceln lässt.

Beschreibe die Einteilung der Kunststoffe in drei Kunststoffklassen anhand ihres mechanisch-thermischen Verhaltens. Gib dabei auch strukturelle Merkmale der Kunststoff-Moleküle an.

Ordne PMMA begründet einer der drei Klassen zu (M 1).

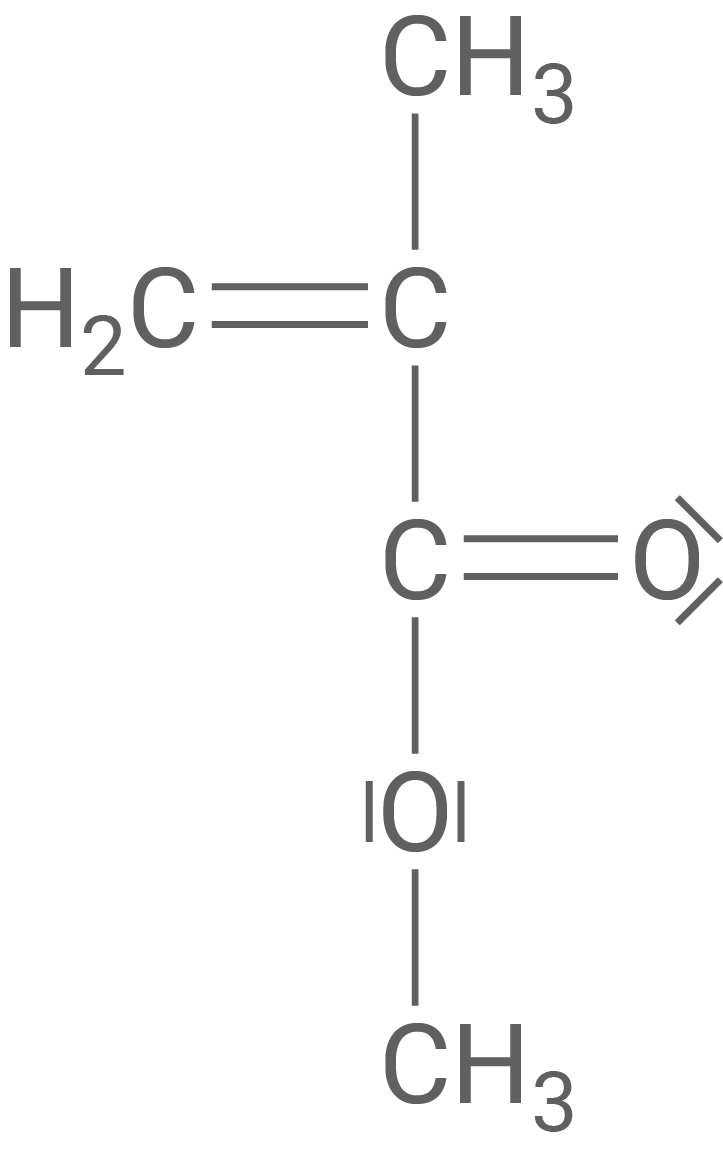

Gib die Strukturformel des Monomers von PMMA an (M 1).

Beschreibe unter Verwendung von Strukturformeln den Reaktionsmechanismus der radikalischen Polymerisation zur Synthese von PMMA (M 1).

Hinweis: Verwende zum Beispiel als Starter-Molekül.

Plane für das Kunststoffgemisch ein mögliches experimentelles Vorgehen, um jeden Kunststoff als Feststoff getrennt zu erhalten (M 2).

Beschreibe kurz das rohstoffliche, werkstoffliche und energetische Recycling (thermische Verwertung).

Beurteile die drei Verfahren im Hinblick auf ihre ökologische und ökonomische Eignung zum Recyceln von PMMA (M 3).

Erläutere das zu erwartende Ergebnis der Laboruntersuchung auch unter Angabe einer Reaktionsgleichung in Strukturformelschreibweise (M 3).

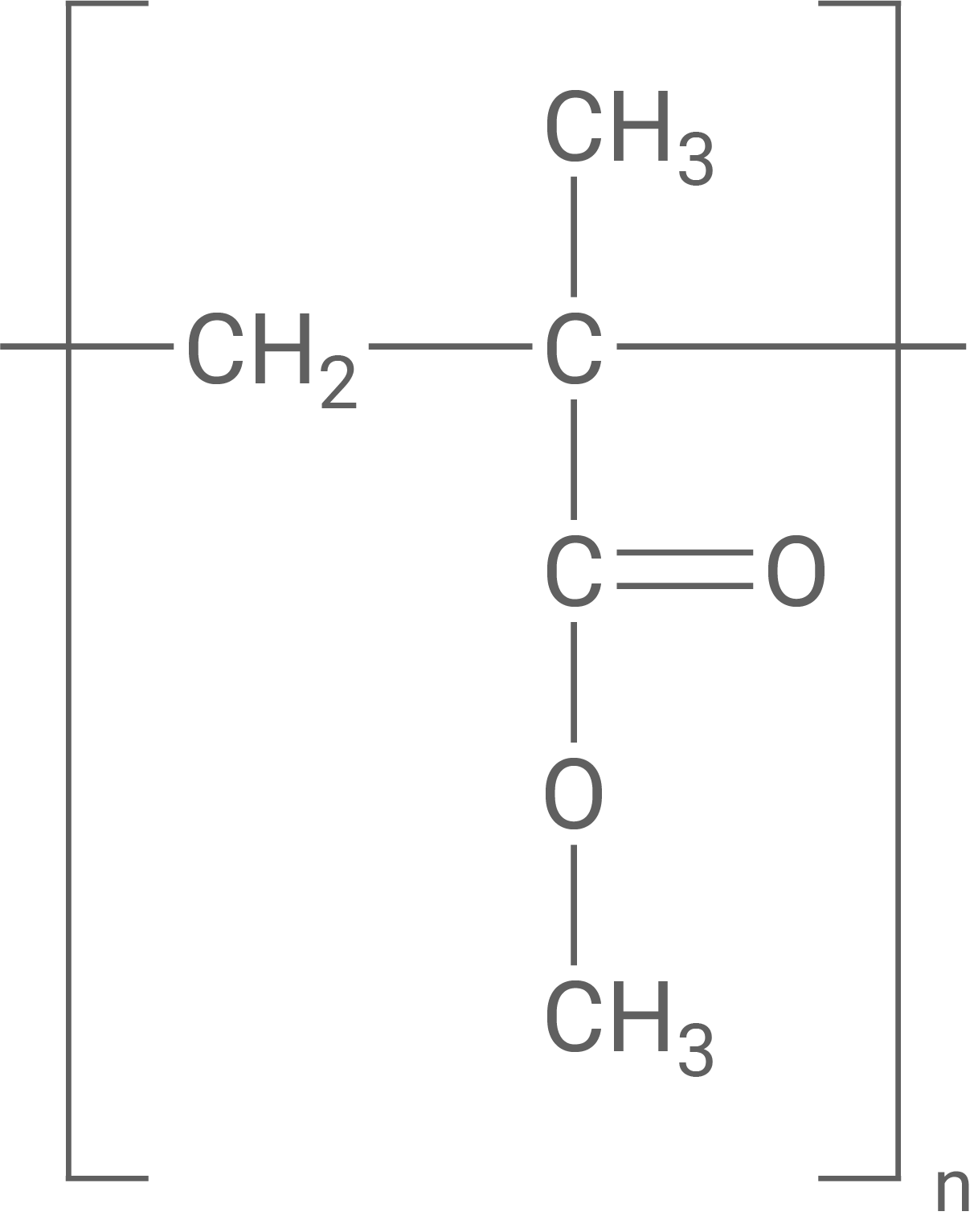

Material M 1: Polymethylmethacrylat (PMMA)

Plexiglas® (auch Acrylglas) ist ein Kunststoffprodukt auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA).

Material M 2: Eigenschaften verschiedener Kunststoffe

Es liegt ein Gemisch aus Kunststoffschnipseln von PE, PS, PET und PMMA vor.

Diese Kunststoffe lassen sich aufgrund ihrer Eigenschaften für eine Wiederverwertung sortenrein trennen.

Material M 3: Recycling von Kunststoffen

Zur Wiederverwertung werden die meisten Kunststoffe verbrannt. Alternativ können sie werkstofflich recycelt und danach zu anderen, geringerwertigen Produkten verarbeitet werden. Das ist das sogenannte Downcycling.

Plexiglas® kann auch durch rohstoffliches Recycling wieder in seine Monomere zerlegt werden. Da das Polymer PMMA auf Basis eines einzigen Ausgangsstoffes synthetisiert wird, ist es möglich, durch Depolymerisation von PMMA zum Edukt zurückzukehren.

Hier kommt das Hamburger Verfahren zum Einsatz. Es ist ein Verfahren der kontinuierlich arbeitenden Pyrolyse zum Recyceln von Kunststoffen, wie z. B. PMMA.

PMMA wird als Reinkunststoff in einem Wirbelschichtreaktor bei Temperaturen um unter Sauerstoffausschluss zersetzt. Als Wirbelgas wird Stickstoff oder Pyrolysegas verwendet, das bei der Pyrolyse entsteht und nach der Abscheidung der Kondensationsprodukte wieder in den Reaktor zurückgeführt wird. Sauerstoff darf nicht verwendet werden, es handelt sich hier um eine Pyrolyse und keine Verbrennung. Daher erfolgt auch die Beheizung indirekt durch Brenner oder elektrisch. Die Polymere reagieren innerhalb von wenigen Sekunden. Nach der Pyrolyse werden die Produkte in mehreren Schritten abgekühlt und abgeschieden.

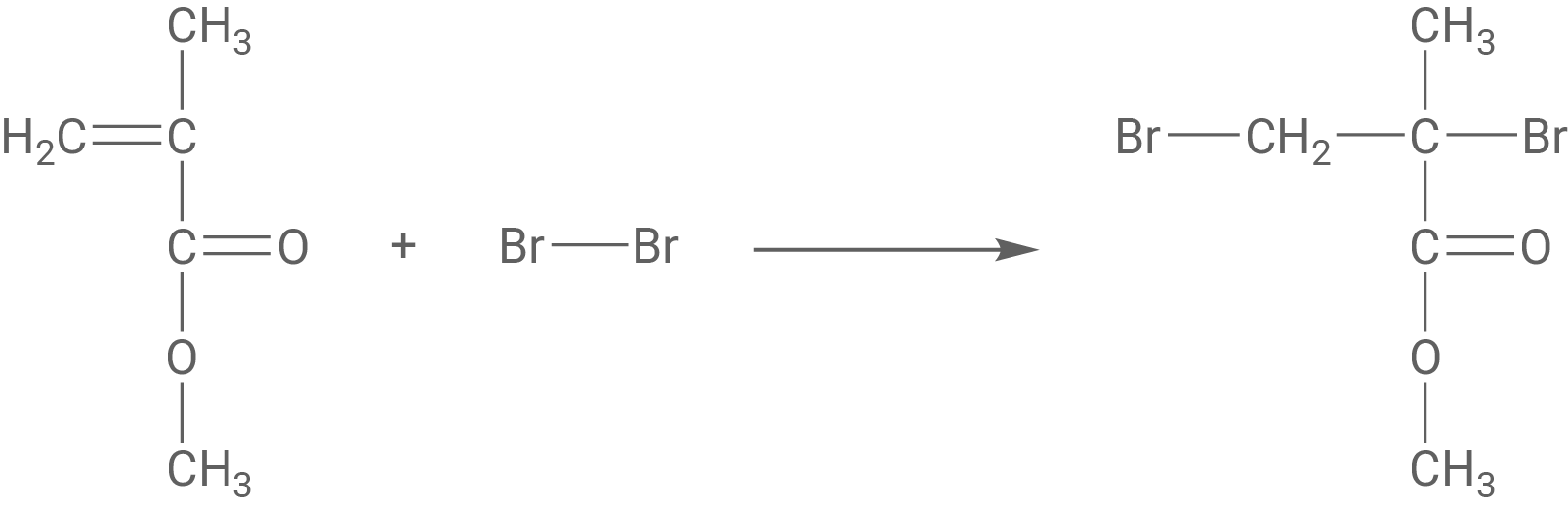

Eine Erfolgskontrolle im Labor kann erfolgen, indem eine Probe des Pyrolysats mit wenigen Tropfen in Wasser gelöstem Brom versetzt und geschüttelt wird.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Beschreibung der Einteilung der Kunststoffe

Thermoplast:

Thermoplaste bestehen aus linearen oder wenig verzweigten Makromolekülen. Sie werden weich und formbar beim vorsichtigen Erhitzen und behalten ihre Form beim Abkühlen, bei Überhitzung können sie sich jedoch thermisch zersetzen.

Duromere/Duroplaste sind aus engmaschig dreidimensional vernetzten Makromolekülen aufgebaut. Sie sind hart, spröde und schmelzen nicht, sondern verkohlen und zersetzen sich bei Überhitzung. Elastomer:

Elastomere setzen sich aus weitmaschig vernetzten Makromolekülen zusammen. Sie sind gummielastisch und erweichen, aber schmelzen nicht, sondern verkohlen und zersetzen sich bei Überhitzung.

Zuordnung von PMMA

Da PMMA aus unvernetzten, linearen Ketten aufgebaut ist, gehört es zu den Thermoplasten.

Strukturformel des Monomers von PMMA

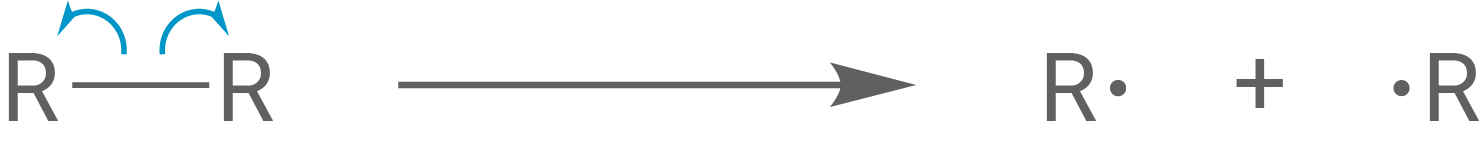

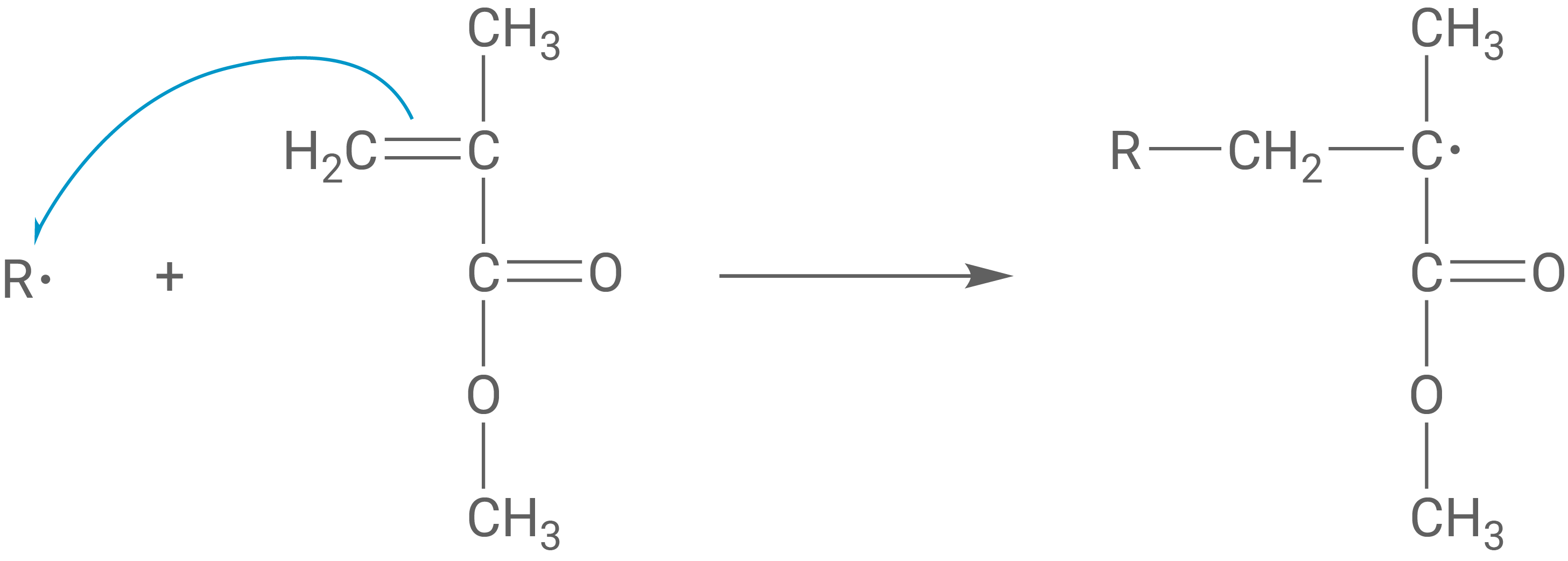

Beschreibung des Reaktionsmechanismus

Radikalbildung:

Starter-Moleküle können durch geringe Wärmezufuhr homolytisch in Radikale gespalten werden.

Ein Radikal reagiert mit einem Monomer zum MMA-Radikal.

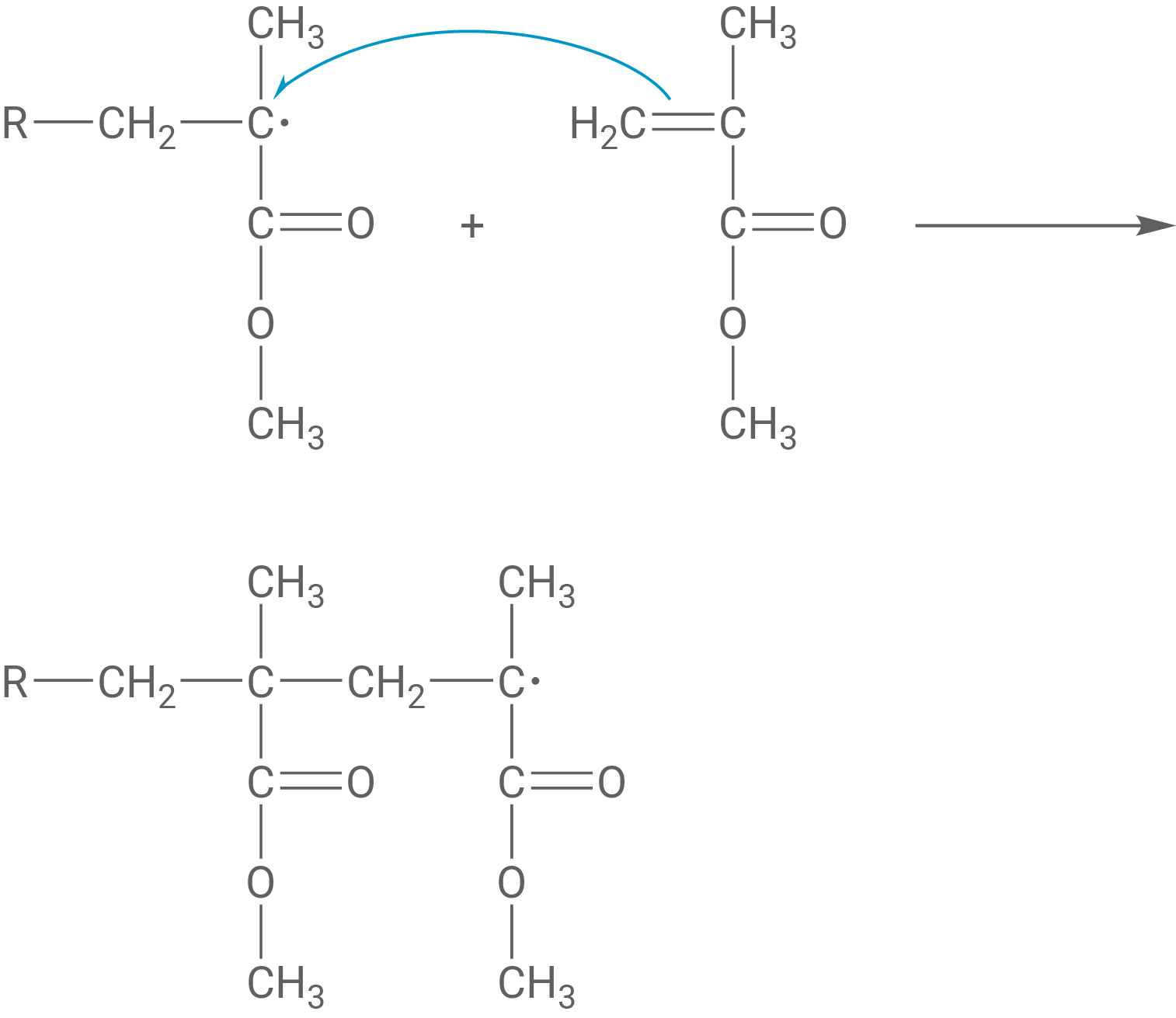

Das gebildete MMA-Radikal reagiert in einer Kettenwachstumsreaktion mit weiteren MMA-Monomeren, wodurch die radikalische Kette wächst.

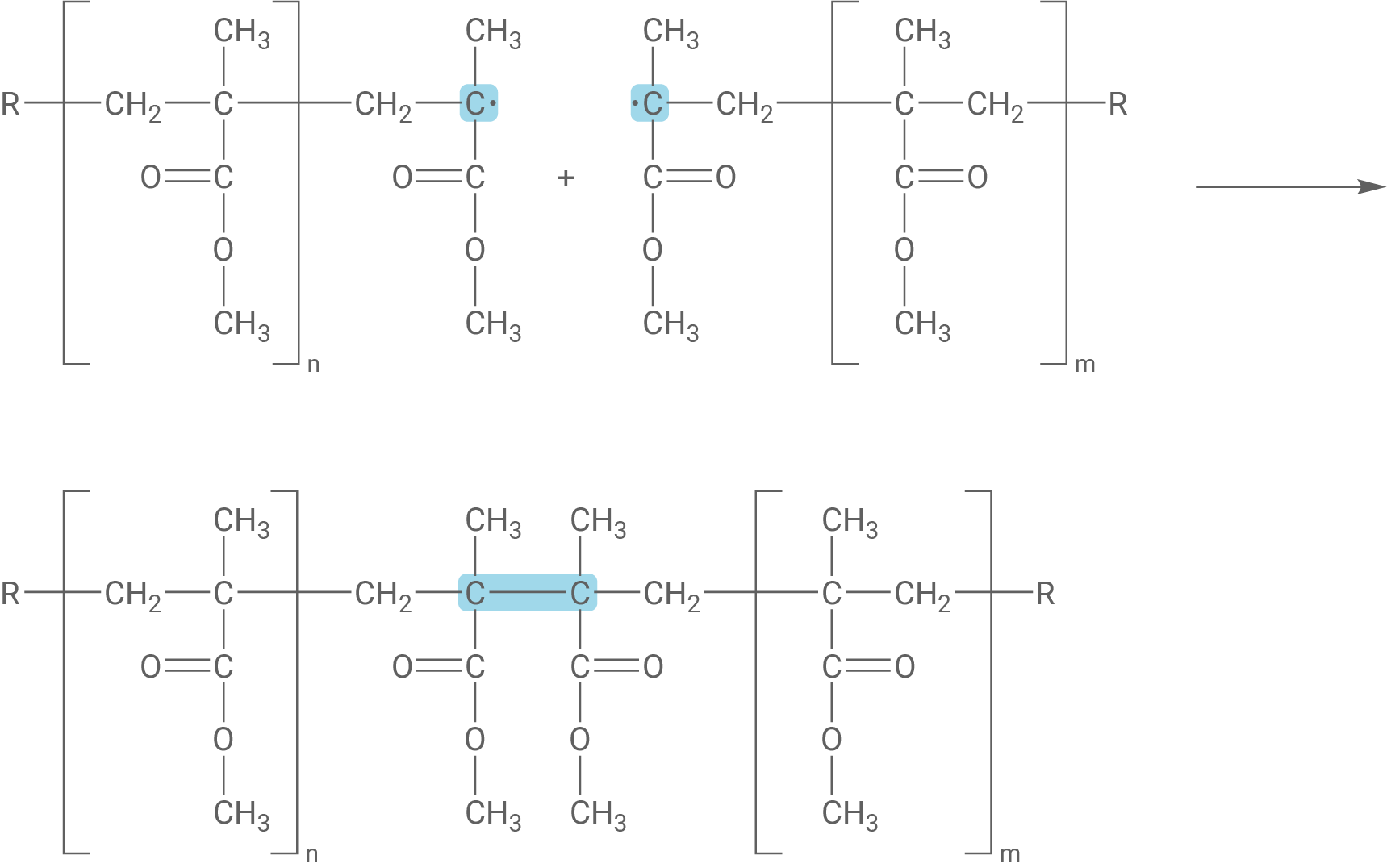

Es kommt zum Kettenabbruch, wenn zwei Radikale miteinander ein Molekül bilden. Dies können, wie hier dargestellt, zwei radikalische Kettenenden sein. Alternativ können auch zwei Starterradikale oder ein Starterradikal und ein Kettenende miteinander in einer Abbruchreaktion reagieren.

Planung des experimentellen Vorgehens

Zuerst kann PE durch Wasser abgetrennt werden, denn aufgrund seiner Dichte schwimmt PE als einziger der vier Kunststoffe auf Wasser.

Danach kann PS mittels der 14%igen Kochsalz-Lösung (Natriumchlorid-Lösung) abgetrennt werden, weil es aufgrund seiner Dichte auf der Kochsalz-Lösung schwimmt.

PMMA kann in Aceton gelöst werden und somit von PET abgetrennt werden. Allerdings muss danach noch das Lösungsmittel verdampft werden.

Beschreibung der Recyclingverfahren

Thermische Verwertung:

Hier wird die durch die Verbrennung der Kunststoffe erzeugte Wärmeenergie genutzt, z. B. um Wasserdampf zu erzeugen und in elektrische Energie umzuwandeln.

Das Material wird direkt verwertet, z. B. durch Ein- und Umschmelzen. Rohstoffliches Recycling:

Die Polymere werden in Monomere zerlegt, welche anschließend wiederverwendet werden können.

Beurteilung der Verfahren

Thermische Verwertung:

Durch die Verbrennung werden wertvolle Rohstoffe vernichtet und Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Allerdings ist dieses Verfahren ökonomisch, weil die entstehende Wärmeenergie genutzt werden kann und es kostengünstig ist.

Dieses Verfahren ist durch die Einsparung von Ressourcen ökologisch. Es ist ebenfalls ökonomisch, da es kostengünstig ist und durch die Umschmelzung von Thermoplasten (PMMA) neue Produkte produziert werden können und somit Ressourcen und Abfälle eingespart werden. Das wiederholte Einschmelzen führt jedoch zum Downcycling. Rohstoffliches Recycling:

Durch die Einsparung von Ressourcen und Abfällen ist auch dieses Verfahren ökologisch. Zudem ist es auch ökonomisch, denn Monomere wie MMA werden wiederverwendet. Aufgrund der Beheizung ist es allerdings energetisch aufwendig. Sachurteil

Insgesamt betrachtet ist z. B. rohstoffliches Recycling aufgrund der Einsparung von Ressourcen und Abfällen sowie der Rückgewinnung hochwertiger Monomere (wie MMA) zu bevorzugen. Werkstoffliches Recycling hingegen könnte aber unter Umständen aus ökonomischer Sicht sinnvoller sein.

Erläuterung des Ergebnisses bei erfolgreicher Pyrolyse

Bei erfolgreicher Pyrolyse entfärbt sich die Lösung.

Hinweis: Das Monomer wird nicht erwartet, auch Lösungen mit Resten sind zulässig.