Thema 2

Materialgestütztes Verfassen informierender Texte

Thema: Schreibende FrauenAufgabenstellung:

Dein Deutschkurs beschäftigt sich in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek in einem Projekt mit Biographien und Werken von Schriftstellerinnen. Die Ergebnisse sollen an einem öffentlichen literarischen Abend in der Bibliothek vorgestellt werden.- Verfasse ein Referat zur Eröffnung des Projektabends, in dem du über Herausforderungen für das Schaffen von Schriftstellerinnen in Vergangenheit und Gegenwart informierst.

- Nutze für dein Referat die Materialien 1 bis 8 und beziehe unterrichtliches Wissen und eigene Leseerfahrungen ein.

- Formuliere eine geeignete Überschrift für die Ankündigung deines Beitrags im Veranstaltungsprogramm.

- Verweise auf die Materialien erfolgen unter Angabe des Namens des Autors bzw. der Autorin und ggf. des Titels.

- Das Referat sollte etwa 1000 Wörter umfassen.

Aus: Schriftstellerinnen, Bild generiert mit Adobe Firefly, 2025 (aus urheberrechtlichen Gründen wurde eine eigene, dem Original inhaltlich entsprechende Abbildung erstellt).

Es symbolisiert zum einen, dass Frauen in der Literaturgeschichte nicht vorkommen, weil sie aktiv aus dem Kanon geschmissen wurden, und zum anderen, dass es den Begriff „Frauenliteratur“ nicht braucht. Es gibt ja auch keine „Männerliteratur“ und es ist Quatsch, nach Geschlechtern zu unterscheiden. „Frauenliteratur“ wird nur verwendet, um sie von „richtiger Literatur“ abzugrenzen.

[…] Es ist, als würden Frauen nur für Frauen schreiben, Männer aber für alle. Sie haben eben schon die Kanonisierung von Schriftstellerinnen angesprochen. Dem gängigen Argument, sie würden weniger kanonisiert, weil sie weniger geschrieben hätten, stimmen Sie gleichzeitig zu und nicht zu. Können Sie das erläutern?

Es wurde Frauen früher tatsächlich untersagt, bestimmte Berufe zu ergreifen, und dazu gehörte auch das Schreiben. Das wirkte lange nach, es war verpönt, dass adlige oder bürgerliche Frauen schrieben – auch wenn viele das heimlich taten –, während Frauen in niedrigeren Klassen die Bildung fehlte. Insofern waren es weniger. Aber die, die es gab, wurden bis auf Ausnahmen nicht in den Kanon aufgenommen oder überhaupt literarisch anerkannt. Das kann man in Deutschland am Beispiel des ersten Romans einer Frau, „Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim“ von Sophie von La Roche, erkennen: Er wurde von Anfang an als nicht ernstzunehmende Literatur dargestellt. Und so ging es weiter, bis heute. Sie sagen, dass die nicht-kanonisierten Autorinnen nicht vergessen wurden, sondern aktiv verdrängt.

Es ist eine aktive, wertende Entscheidung. Seit ich mich so auf Literatur von Frauen konzentriere, ist mir aufgefallen, dass sie in ihren Romanen oft Missstände anprangern. Das passt Männern beziehungsweise der vorherrschenden patriarchalen Ordnung nicht in den Kram. […] Viele sind dagegen, bei der Wahl der Lektüre das Geschlecht des Schreibenden zu berücksichtigen, weil sie vermeintlich nur auf literarische Qualität achten, sprich nicht voreingenommen seien. Sie zeigen auf, dass das unbewusst aber durchaus so ist. Inwiefern?

Weil das unsere vorherrschende Kultur ist, die an niemandem spurlos vorbeigeht. Noch heute lernt man in der Schule indirekt, dass die einzig wertvolle Literatur die von Männern ist, denn Autorinnen kommen so gut wie nicht vor. Deswegen ist es naiv zu sagen, man ginge nach persönlichem Geschmack. Und auch den kann man hinterfragen, weil er entstanden ist durch gesellschaftliche Abwertung, durch die jahrtausendealte Misogynie, die in unsere Kultur seit den Alten Griechen eingeschrieben ist. […] Mit Verweis auf die Bücherlisten und Kanons von Kritikern wie Marcel Reich-Ranicki und Denis Scheck stellen Sie zwei Fragen, die ich wiederum Ihnen stellen möchte: „Kennen die Kritiker vielleicht einfach nicht genug Autorinnen? Oder finden sie sie nur nicht relevant?“

Ganz bestimmt beides. Wir alle, also auch Kritiker*innen, kennen zu wenige Autorinnen, weil sie schon in der Schule und im Studium kaum vorkommen. Ich finde es krass, wie relativ hilflos Kritiker oft vor den Romanen von Autorinnen stehen, weil sie nicht wissen, womit sie sie vergleichen können. Sie kennen Traditionen weiblichen Schreibens nicht. Wenn man einen Roman trotzdem bespricht, sollte man sich jedenfalls dieses fehlenden Wissens bewusst sein. […]

Aus: Caldart, Isabella A. (12.09.2021): Es gibt ja auch keine „Männerliteratur“ (Stand: 21.05.2024) Material 3 Marie von Ebner-Eschenbach (1830 – 1916). Die Liebe zu den Menschen (2020) Katharina Hermann […]

Ebner-Eschenbach stand in einer Tradition schreibender Frauen, und sie wusste darum. Selten, nur in einigen ihrer berühmten Aphorismen von 1880, äußerte sie sich deutlich zur Frauenfrage: „Als eine Frau lesen lernte, trat die Frauenfrage in die Welt.“ Aber sie tat auf ihre stille Art viel für die Gleichberechtigung der Frau, bildete Netzwerke mit anderen Dichterinnen, förderte diese finanziell und wusste, dass schreibende Frauen in anderen Ländern wie Frankreich und England mehr Unterstützung und Achtung genossen. Am 20. Dezember 1879 schrieb sie an Emmerich du Mont:

Wie aber, wenn die Frau in erster Reihe ein menschliches und erst in zweiter ein weibliches Wesen wäre? wenn sie ebensoviel individuelles Leben besäße wie der Mann, und der Ergänzung durch ihn nicht mehr bedürfte, als er durch sie und wenn es doch möglich wäre, dass ein wirkliches, ein großes und der Expansion fähiges Talent auch in einer deutschen Frau zur Erscheinung käme? Nehmen wir das einmal an und sehen wir zu, was daraus erfolgt. Talent ist nur ein anderes Wort für Kraft. Eine Kraft aber muss sich äußern und diese fragt nicht danach, ob ihm willig oder widerwillig Gehorsam geleistet wird. Von der Frau, die ein Talent besitzt und es nicht ausüben soll, fordert man ganz einfach, dass sie sich einem Naturgesetz entziehe. Man hört nicht auf, ihr vorzuwerfen, dass sie sich an der Natur versündigt, wenn sie ihrer Natur folgt.

Ebner-Eschenbach folgte ihrer Natur und half anderen, es ihr gleichzutun. […]

Aus: Katharina Hermann: Dichterinnen & Denkerinnen: Frauen, die trotzdem geschrieben haben. Philipp Reclam jun. Verlag GmbH: Stuttgart. 2022, S. 88. Material 4 Früh am Morgen und spät in der Nacht (2021) Nicole Seifert Auch die Produktionsbedingungen weiblichen Schreibens waren, bedingt durch die den Frauen zugewiesene gesellschaftliche Rolle, jahrhundertelang speziell. Die englische Schriftstellerin Fanny Burney, die von Jane Austen bewundert wurde, schrieb ihren ersten Roman, Evelina, nachts. Tagsüber wurde sie davon in Anspruch genommen, gemeinsam mit ihren Schwestern das musikgeschichtliche Manuskript ihres berühmten Vaters abzuschreiben, immer wieder, weil es ständig neue kleine Änderungen gab. Ihr eigenes Buch schrieb sie mit verstellter Schrift, damit der Drucker es nicht mit der Familie in Verbindung brachte. Das hätte dem Ruf des Vaters geschadet, denn schreibende Frauen galten als anmaßend oder albern – so eine Tätigkeit war unweiblich und gesellschaftlich verpönt. Als Burneys Roman später tatsächlich veröffentlicht wurde, geschah dies aus ebendiesen Gründen anonym. Jane Austen, die kein eigenes Arbeitszimmer hatte und im Wohnzimmer arbeiten musste, soll auf extrakleinen Blättern geschrieben haben, um diese verstecken zu können, sobald sie eine Tür knarren und jemanden kommen hörte. […]

Seifert, Nicole:

Ingeborg Bachmann erhielt den Preis der Gruppe 47 in Elmau 1952 für ihre Lyrik und landete ein Jahr später durch die Vermittlung ihres 45-jährigen Förderers und Geliebten Hans Weigel mit coolem Kurzhaarschnitt und verträumtem Blick auf dem Cover des Spiegels. Obwohl Bachmann heute als geschickte Strategin im männlichen Kulturkampf beschrieben wird, entzückte die 27-jährige Dichterin und Doktorandin der Philosophie die Herren Preisrichter damals vor allem mit der Inszenierung weiblicher Schutzbedürftigkeit, mit zahllosen zu Boden segelnden Manuskriptblättern und Taschentüchern, mit ihren Tränenströmen und einer Rundum-Zerbrechlichkeit, wie sie in den 1950er-Jahren nach allgemein geltender Auffassung einer attraktiven jungen Frau zukam. Das alles änderte sich schlagartig, als Ingeborg Bachmann nach der Trennung von dem Schweizer Schriftsteller Max Frisch an ihrem großen Prosazyklus über weibliche „Todesarten“ schrieb, in dem es um nichts Geringeres als die tödliche Bedrohung der Frauen durch das männliche Weltprinzip geht. Ihre Gedichte, sagte die Bachmann, habe man „zu Tode gelobt“. Ihr Roman Malina, der 1971 veröffentlichte erste Teil des „Todesarten“-Projekts, stieß auf vehemente Ablehnung. Marcel Reich-Ranicki sprach abfällig von „backfischhafter Überspanntheit“, Helmut Heißenbüttel gönnerhaft vom „Roman einer schönen Seele“. Die großen Frauengestalten der Weltliteratur, die Gretchen und Käthchen, die Emmas und Annas, die Ophelias und Penthesileas entsprachen alle von Kopf bis Fuß männlichen Phantasmen. Jetzt machten Frauen ihren Körper, ihre Leidenschaft, das Unlebbare ihres Frauenlebens selbst zum Thema. Der Feminismus bestätigte sie darin, nach einer besonders risikoreichen, noch nicht durch die männliche Kultur vorgeformten Schreibweise zu suchen. Das war Neuland. Schritte auf frischem Schnee. Es ist keiner gut bekommen. […] Die überwältigende Mehrzahl der bedeutenden und ästhetisch radikalen Autorinnen der Bundesrepublik hat nicht einmal eine „ermäßigte“ Eintrittskarte für das literarische Langzeitgedächtnis erhalten. Das liegt bestimmt nicht nur an den beträchtlichen Selbstzerstörungskräften dieser Autorinnen, an den fehlenden Vorbildern oder an der langen Geschichte der weiblichen Geschichtslosigkeit. Und auch nicht daran, dass die Bücher der Frauen in den Buchläden in der Frauenliteraturecke landeten, dass sie in Nischenverlage wie Frauenoffensive oder ins Ghetto von Buchreihen wie „Die Frau in der Gesellschaft“ oder „die neue frau“ abgedrängt wurden – als könne es weibliche Literatur nur im Sicherheitstrakt abseits der echten Männerliteratur geben, als eine Art literarischen Frauenfußball.

[…]

Aus: Radisch, Iris: Frauen im Schatten (08.06.2022), (Stand: 21.05.2024). Material 6 Zur Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb [Auszug] (2018) Die Pilotstudie „Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb“ ist das erste Ergebnis des langfristigen Forschungsprojekts #Frauenzählen der verbandsübergreifenden AG DIVERSITÄT im Literaturbereich. […]

Im Monat März 2018 wurden 2036 Rezensionen und Literaturkritiken in 69 deutschen Medienformaten (Print, Hörfunk, TV) von 45 Freiwilligen codiert, nach bestimmten Parametern statistisch ausgewertet und analysiert. Die Leitfragen lauteten: Lassen sich Unterschiede in der medialen Präsenz […] von Autorinnen im Vergleich zu Autoren ausmachen? […]

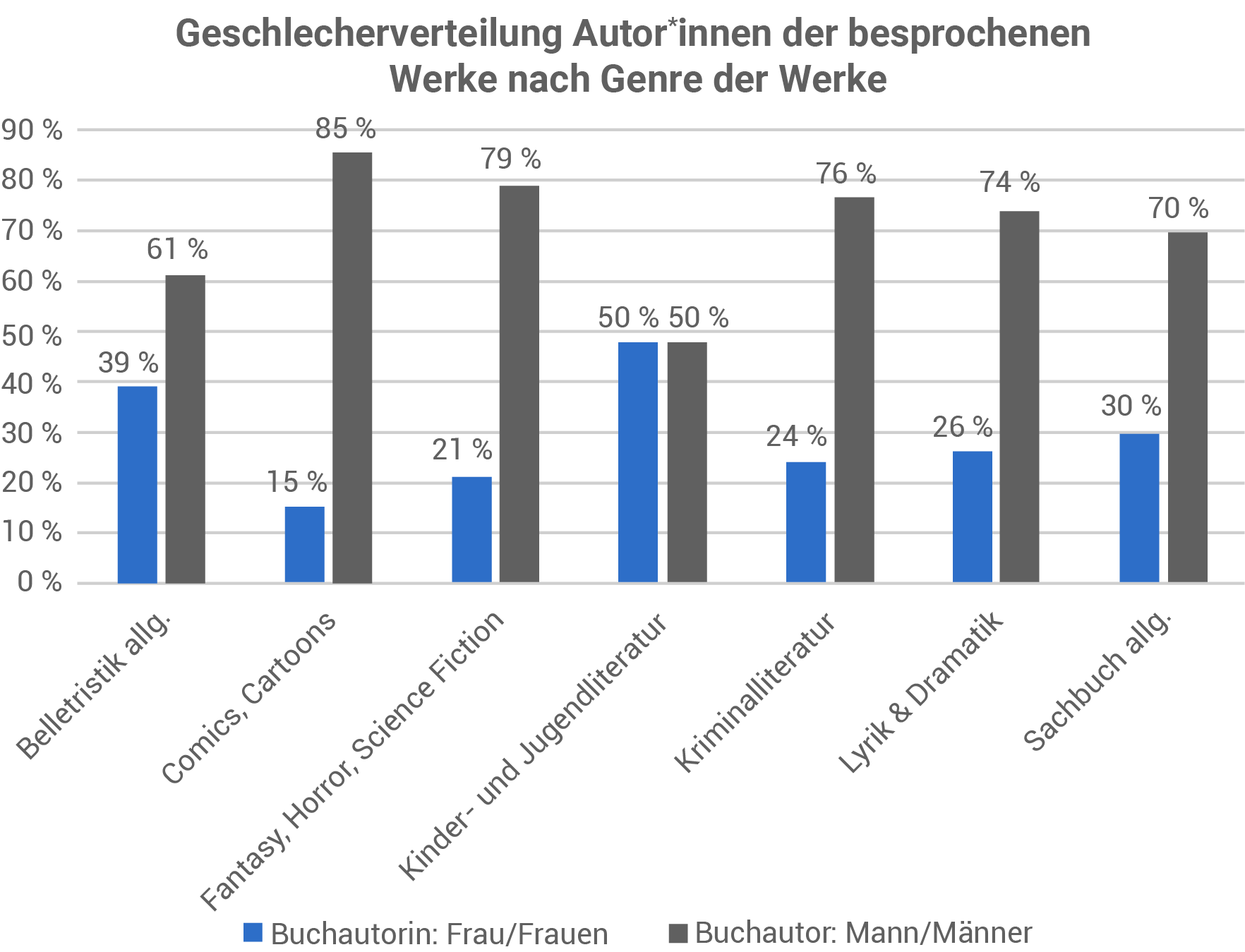

Grafik 4: Rezensierte Werke nach Genre und nach Geschlecht der Autorinnen und Autoren in %

Aus: Collado Seidel, Carlos/Clark, Janet/George, Nina et. al. (2018): Zur Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb (Stand: 21.05.2024) Material 7 Nachzählen macht Benachteiligung sichtbar (2021) Dörte Hinrichs […]

Die[ ] erste Zählaktion war Anstoß für weitere quantitative Analysen. Unter dem #vorschauenzählen nahmen die Literaturwissenschaftlerinnen Nicole Seifert und Berit Glanz 2020 das literarische Frühjahrsprogramm großer Verlage unter die Lupe. Insgesamt lag das Verhältnis von Autorinnen zu Autoren bei 40 zu 60 Prozent. Doch je renommierter ein Verlag war, desto mehr setzte er auf Männer. Suhrkamp stand mit einem Autorinnenanteil von 36 Prozent noch relativ gut da, Kiepenheuer & Witsch: 33 Prozent, Fischer 27 Prozent, bei Hanser waren es nur noch 22 Prozent. Nachfrage bei Jo Lendle, Geschäftsführer des Hanser Verlages, inwieweit die Frauenzähl-Aktionen Anlass zur Selbstreflexion waren: „Jedes einzelne Buch, jedes einzelne Manuskript muss erst einmal aus sich heraus überzeugen. Das ist vollkommen klar. Aber spannend wird es, wenn man dann am Ende merkt, hoppla, man hat trotzdem nur die eine Hälfte der Welt ausgewählt. Und da sind Verlage schon eingeladen, sich Gedanken zu machen: Woran liegt das?“ Ja, woran liegt es, dass etwa bei der Herbstvorschau 2021 von „Hanser Literatur“ sieben Bücher von Frauen vertreten sind neben elf Büchern von Männern? Spielt das Geschlecht eine Rolle bei der Auswahl der AutorInnen? „Wir schauen eigentlich überhaupt nicht drauf. Aber wir stellen fest, dass wir inzwischen mehr und mehr eine gemischte Situation antreffen. Also wenn ich mir angucke, was in den letzten acht Jahren an Debüts hier im Hanser-Literaturprogramm erschienen sind, dann sind es tatsächlich zwei Drittel von Frauen. Das ist aber nicht sozusagen geplant gewesen, sondern das ergibt sich irgendwie.“ Der Schriftsteller und Geschäftsführer des Hanser-Verlages spricht von eingefahrenen Konzepten, die man alle paar Jahre mal wieder durchschütteln müsse: „Eine typische Geschichte ist zum Beispiel, dass in Verlagen immer wieder irgendwo so ein Phantom existiert von Frauenliteratur oder von weiblichem Schreiben oder so etwas. Aber niemand redet über Männerliteratur oder über männliches Schreiben. Man bildet da sozusagen einen Gedanken-Streichelzoo, der wie so extra und apart steht, während das männliche Schreiben als quasi die Normalität angesehen wird. Und aus so einer Normalität entsteht zum Beispiel auch so etwas wie, davon kann es ruhig mehr geben. Das heißt, wir fangen plötzlich an zu denken: Ah, in dem Programm haben wir schon eine Frau, haut doch lieber noch ein paar Männer dazu. Das fällt nicht auf. Also in dem Moment, wo solche unbewussten Bilder mit reinkommen, lohnt es sich hinzugucken.“ Kein Wunder, dass Autorinnen immer wieder unter männlichem Pseudonym veröffentlichen. […] Und wenn eine Frau literarisch erfolgreich ist, vermutet man auch öfter einen Mann dahinter: Hinter der Bestsellerautorin Elena Ferrante, die öffentlich nicht in Erscheinung tritt, verberge sich möglicherweise ein Autor, wurde gemunkelt. Und Siri Hustvedt unterstellte man, dass ihr Mann Paul Auster möglicherweise der Autor ihrer Bücher sei. Grund genug für Nadia Brügger und Simone Meier, mit dem Hashtag #dichterdran den Spieß einmal umzudrehen und zu twittern: „Paul Auster, dem Gatten der weltberühmten Schriftstellerin Siri Hustvedt, gelang es trotz seiner Vaterpflichten, das eine oder andere Buch zu verfassen.“

[...] Dafür liefert Nicole Seifert in ihrem Buch „FrauenLiteratur. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt“ zahlreiche Beispiele. Und sie erinnert an einst erfolgreiche Schriftstellerinnen, die heute kaum jemand kennt. „Mein Lieblingsbeispiel ist da Gabriele Reuter, die Zeitgenossin von Fontane, die im gleichen Jahr, in dem „Effi Briest“ erschien, einen Roman veröffentlicht hat, der hieß „Aus guter Familie“. Und da geht es auch wie in „Effi Briest“ um eine höhere Tochter in der wilhelminischen Zeit. Die auch scheitert, also, die auch die Erwartungen, die an sie herangetragen werden, zwar erfüllen möchte, aber der so ein Stein nach dem anderen in den Weg gelegt wird. Zum Beispiel verspielt ihr Bruder ihre Mitgift, und sie kann dann nicht heiraten. Und das ist anders als bei Fontane weniger gemütlich und weniger schön beschrieben von ihr. Es wird auch klarer Schuld verteilt, wer auf wessen Kosten lebt, wird da klar benannt und auch, wie unschön das alles ist.“ „Aus guter Familie“ verkaufte sich bis 1931 in 28 Auflagen. Es war der erste Bestseller im S. Fischer-Verlag, weitere Bestseller von Gabriele Reuter folgten. Warum konnte sie derart in Vergessenheit geraten? „Ich denke eben, dass wir von Gabriele Reuter dann nichts mehr wussten, dass die keine Gesamtausgabe bekommen, dass die nicht in den Schulen gelesen wird, obwohl sie total erfolgreich war, bei Publikum und Kritik, das hat damit zu tun, dass das unbehaglich ist, das zu lesen. Man müsste sich mit dem Inhalt auseinandersetzen, also auch mit dem Leben von Frauen im Patriarchat.“

[…]

Aus: Hinrichs, Dörte (21.10.2021): Nachzählen macht Benachteiligung sichtbar, (Stand: 21.05.2024). Sprachliche Fehler in der Textvorlage wurden entsprechend der geltenden Norm korrigiert. Material 8 Diese Romane sind für den Deutschen Buchpreis nominiert (2024) […] Auf der Longlist stehen drei Romandebüts und 13 Bücher von Autorinnen und Autoren, die bisher noch nie für den Buchpreis nominiert waren. Nominiert sind in diesem Jahr folgende Romane:

- Nora Bossong: Reichskanzlerplatz

- Zora del Buono: Seinetwegen

- Franz Friedrich: Die Passagierin

- Martina Hefter: Hey guten Morgen, wie geht es dir?

- Timon Karl Kaleyta: Heilung

- Maren Kames: Hasenprosa

- Michael Köhlmeier: Das Philosophenschiff

- Daniela Krien: Mein drittes Leben

- André Kubiczek: Nostalgia

- Ulla Lenze: Das Wohlbefinden

- Clemens Meyer: Die Projektoren

- Max Oravin: Toni & Toni

- Ronya Othmann: Vierundsiebzig

- Mithu Sanyal: Antichristie

- Stefanie Sargnagel: Iowa

- Dana von Suffrin: Nochmal von vorne

- Markus Thielemann: Von Norden rollt ein Donner

- Ruth-Maria Thomas: Die schönste Version

- Doris Wirth: Findet mich

- Iris Wolff: Lichtungen

Aus: ZEIT ONLINE (20.08.2024): Diese Romane sind für den Deutschen Buchpreis nominiert (Stand 20.08.2024) Sofern nicht anders angegeben, entsprechen Rechtschreibung und Zeichensetzung in allen Materialien der jeweiligen Textquelle.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?„Schreiben trotz Widerstand – Der lange Weg der Schriftstellerinnen zur Sichtbarkeit“

Einleitung

- Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zum literarischen Abend unserer Projektkooperation mit der Stadtbibliothek. Wir freuen uns, Ihnen heute Einblicke in das Leben und Wirken von Schriftstellerinnen zu geben – Frauen, die geschrieben haben und schreiben, obwohl ihnen das lange Zeit weder zugetraut noch erlaubt wurde.

- In den letzten Jahren erleben wir eine erfreuliche Zunahme der Aufmerksamkeit für weibliche Stimmen im Literaturbetrieb – doch wie Elfriede Jelinek einmal treffend feststellte: „Das Schweigen der Frauen war immer lauter als ihre Worte.“ Auch heute sind Autorinnen auf dem Buchmarkt, in den Feuilletons und in den Schulkanons unterrepräsentiert (M6).

- Der heutige Abend soll nicht nur literarisches Schaffen würdigen, sondern auch die strukturellen Hürden beleuchten, denen sich Frauen im Literaturbetrieb stellen mussten und weiterhin stellen müssen.

Hauptteil

1. Schreiben in einer männlich dominierten Welt: Historische Rahmenbedingungen- Noch bis ins 19. Jahrhundert war das Berufsbild der Schriftstellerin gesellschaftlich weitgehend unerwünscht. Frauen wurde oft Bildung verwehrt, insbesondere in niederen sozialen Schichten – ein Umstand, der ihnen nicht nur das Schreiben, sondern schon den Zugang zur Schriftsprache erschwerte (M2).

- Wer dennoch schrieb, tat dies meist heimlich oder unter männlichem Pseudonym. So veröffentlichte etwa die Schriftstellerin Fanny Lewald viele Texte anonym, weil ein offenes weibliches Schreiben als unangemessen galt (M4).

- Die Notwendigkeit, sich von der Öffentlichkeit zu verbergen, bedeutete nicht selten das Fehlen eines geeigneten Arbeitsplatzes, Rückzugsortes oder gar eines eigenen Zimmers – wie Virginia Woolf es in „A Room of One’s Own“ sinnbildlich beschrieb.

- Hinzu kam, dass viele Autorinnen auf männliche Unterstützung angewiesen waren, sei es in Form von Förderern, Lektoren oder Verlegern (M5). Die literarische Öffentlichkeit blieb lange ein männlich geprägter Raum, in dem weibliches Schreiben entweder ignoriert oder belächelt wurde.

- Auch wenn Frauen heute selbstverständlich schreiben, wirken viele dieser Hindernisse bis heute nach. Vor allem familiäre Verpflichtungen wie Kindererziehung oder Pflegearbeit treffen Frauen unverhältnismäßig häufig – was ihre kreativen und zeitlichen Ressourcen einschränkt (M4, M7).

- Der Literaturbetrieb spiegelt noch immer tradierte Rollenbilder wider: Bücher von Frauen gelten häufig als „weibliche Literatur“, als sei dies ein eigenständiges Genre – mit einer impliziten Abwertung (M2, M5, M7).

- Darüber hinaus werden Autorinnen noch immer auf spezifische Themenbereiche wie Beziehung, Familie oder Kinderbücher reduziert. In den Literaturkritiken und Rezensionen dominieren männliche Autoren. Nur im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur zeigt sich ein annähernd ausgewogenes Verhältnis – was die stereotype Zuschreibung weiblicher Expertise unterstreicht (M6).

- Werke wie „Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren oder „Tintenherz“ von Cornelia Funke zeigen eindrucksvoll, wie phantasie- und ausdrucksstark Frauen erzählen – aber diese Werke werden häufig nicht in einen literarisch-kanonischen Zusammenhang gestellt.

- Ein weiteres zentrales Problem ist die Aufnahme in den literarischen Kanon – das „Gedächtnis“ unserer Literatur. Dieser Kanon wurde historisch fast ausschließlich von Männern geprägt und tradiert – mit Folgen bis heute. Die Werke von Autorinnen wie Sophie von La Roche wurden nach ihrem Tod vergessen, weil keine Gesamtausgaben erschienen oder das literarische Establishment ihre Themen als zu privat oder unbequem empfand (M2, M5, M7).

- Auch Schulbücher bilden diese Ungleichheit ab: Noch immer dominieren männliche Autoren wie Goethe, Kafka oder Brecht. Zwar hat sich in den letzten Jahren einiges verändert – Schriftstellerinnen wie Ilse Aichinger oder Gabriele Wohmann finden vermehrt Einzug in den Unterricht –, doch der Weg zur Gleichstellung ist lang.

- Gerade Werke, die sich kritisch mit gesellschaftlichen Missständen oder patriarchalen Strukturen auseinandersetzen, gelten oft als „schwierig“ oder „polemisch“ (M7).

- Eine der zentralen Fragen ist: Wer entscheidet eigentlich, was gelesen wird? Literaturkritik, Verlage und Buchhandel haben hier eine enorme Macht.

- Studien zeigen: Bücher von Männern werden nicht nur häufiger rezensiert, sondern meist auch wohlwollender beurteilt. Weiblichen Autorinnen wird häufiger die literarische Qualität abgesprochen – ein Zeichen des Nichtverstehens oder der Voreingenommenheit (M2, M5).

- Zudem wirken sich stereotype Zuschreibungen auch auf Verlagspolitik und Marketingstrategien aus. Selbst wenn es keine „objektiven“ Qualitätsunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Werken gibt, bleiben Autorinnen benachteiligt – sei es durch geringere Vorschüsse, weniger Werbemaßnahmen oder schlechtere Platzierung im Buchhandel (M7). Eine literarische Leistung wird so auch durch strukturelle Machtverhältnisse geprägt.

- Auch in unserer schulischen Lektüre fällt auf: Die meisten Pflichttexte stammen von Männern. In Deutschklausuren lesen wir Kafka, Goethe oder Mann – selten aber Droste-Hülshoff oder Ingeborg Bachmann. Umso wichtiger ist es, eigene Leseerfahrungen mit Schriftstellerinnen zu reflektieren.

- Werke wie Juli Zehs „Corpus Delicti“ oder Janne Tellers „Nichts“ zeigen, wie tiefgründig, klug und gesellschaftlich relevant weibliches Schreiben ist – und wie wichtig es ist, diese Stimmen sichtbar zu machen.

- Auch neue Plattformen wie BookTok oder Literaturblogs können helfen, Autorinnen populärer zu machen – aber sie ersetzen nicht die strukturelle Anerkennung in Schulbüchern, Feuilletons und Verlagsprogrammen.

Schluss

- Schriftstellerinnen schreiben seit Jahrhunderten – doch ihre Anerkennung steht oft noch aus. Der heutige Projektabend ist ein Schritt, ihre Stimmen hörbar zu machen. Die vorgestellten Porträts (M1) wollen zeigen: Frauen haben immer geschrieben – gegen Widerstände, Klischees und das Vergessen.

- Literatur lebt von Vielfalt. Es ist Zeit, dass auch weibliche Stimmen gleichberechtigt zum Kanon gehören. Lehrerinnen und Lehrer, Kritikerinnen, Verlagsmenschen und vor allem Leserinnen und Leser tragen gemeinsam Verantwortung, diese Vielfalt zu fördern. Denn Sprache schafft Wirklichkeit – und wer schreibt, schreibt Geschichte.