HT 4

Materialgestütztes Schreiben eines argumentierenden Textes (Kommentar)

Thema: Journalismus und Unvoreingenommenheit Aufgabenstellung:- An deiner Schule findet eine Projektwoche zum Thema „Medien im Wandel“ statt.

- Im Rahmen der Projektwoche setzt du dich in deinem Deutsch-Kurs mit dem Selbstverständnis von Journalistinnen und Journalisten auseinander.

- Verfasse für das Begleitheft der Projekttage einen Kommentar, in dem du zu der Frage Stellung nimmst, inwiefern Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit unvoreingenommen sein sollten.

- Nutze dazu die folgenden Materialien 1 bis 8 und beziehe unterrichtliches Wissen und eigene Erfahrungen ein. Formuliere eine geeignete Überschrift.

- Verweise auf die Materialien erfolgen unter Angabe des Namens der Autorin bzw. des Autors und ggf. des Titels.

- Dein Kommentar sollte etwa 1200 Wörter umfassen.

1

[...] Zu den Kernaufgaben des Journalismus gehört die Information. Der Journa-

2

lismus soll so vollständig und sachlich wie möglich informieren, damit wir uns

3

über das politische und wirtschaftliche Geschehen ein sinnvolles Bild machen

4

können. Journalismus sollte ein „Frühwarmsystem“ der Gesellschaft sein und die

5

Aufmerksamkeit auf zentrale Themen und Ereignisse lenken, damit gemeinsame

6

Diskussionen über gesellschaftliche Probleme geführt werden können. Gleich-

7

zeitig sollte eine möglichst große Themen- und Meinungsvielfalt geboten werden.

8

Weitere Aufgaben sind Kritik und Kontrolle. Die moderne Demokratie ist gekenn-

9

zeichnet durch ein System der „checks and balances“ („Kontrolle und Gegenge-

10

wichte“). Man spricht von „Gewaltenteilung“ - sinnvoller ist aber der Begriff

11

„Macht“, weil in der Demokratie ja in den wenigsten Fällen physische Gewalt aus-

12

geübt wird. Die staatliche Macht ist auf mehrere Schultern verteilt; die Mächte

13

kontrollieren sich gegenseitig. Die drei staatlichen Mächte Exekutive, Legislative

14

und Judikative werden durch die „vierte Macht“ Journalismus kritisiert und kon-

15

trolliert. Missstände, Fehlentscheidungen, Korruption oder bürokratische Willkür

16

sollen aufgedeckt werden.

17

Durch Information, Kritik und Kontrolle wirkt der Journalismus an der Meinungs-

18

bildung mit.

19

Die redaktionelle Unabhängigkeit gilt als wesentliches Merkmal journalistischer

20

Professionalität. Journalisten können ihre öffentliche Aufgabe nur erfüllen, wenn

21

sie unabhängig von privaten oder geschäftlichen Interessen Dritter und von per-

22

sönlichen wirtschaftlichen Interessen arbeiten. [...]

Anmerkungen zum Autor:

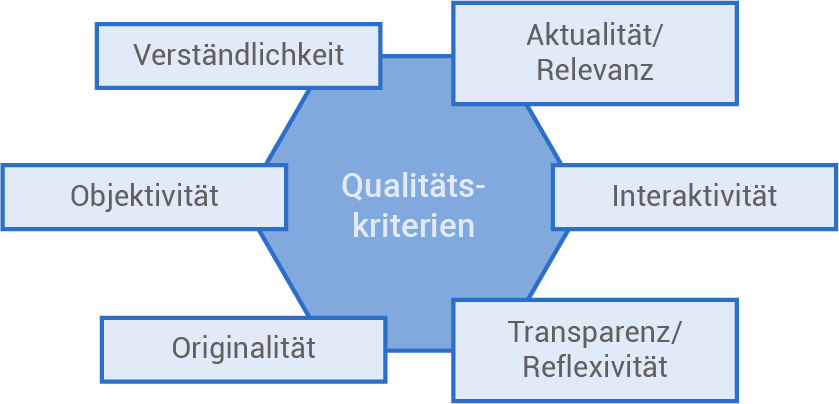

Klaus Meier (* 1968) ist Journalist und Kommunikationswissenschaftler. Er bekleidet eine Professur für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Aus: Meier, Klaus: Journalistik. Konstanz und München: UVK 32013, S. 16. Material 2 Das magische Vieleck der journalistischen Qualität (2011) Stephan Ruß-Mohl

Anmerkung zum Autor:

Stephan Ruß-Mohl (* 1950) ist Medienwissenschaftler. Aus: Ruß-Mohl, Stephan: Von der Qualitätssicherung zur Qualitätskultur (11.01.2011) (Zugriff: 24.02.2023) Material 3 Tom Buhrow und Joachim Knuth zur Frage, warum Hanns Joachim Friedrichs zum Namensgeber des gleichnamigen Preises wurde Tom Buhrow und Joachim Knuth

1

Es gibt einen berühmten Satz von Hanns Joachim Friedrichs, der zu seinem Ver-

2

mächtnis geworden ist: „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er

3

sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache.“ Die-

4

ser Satz wird an Universitäten, Journalistenschulen und im Volontariat gelehrt, er

5

ist für viele Journalistinnen und Journalisten zum Leitbild geworden. Hanns

6

Joachim Friedrichs hat ihn in seinen Anfangsjahren als Journalist bei der BBC

7

gelernt. Und noch einen zweiten Satz hat er bei der BBC verinnerlicht, wie er in

8

seinem letzten großen SPIEGEL-Interview offenbarte: „to inform and to enligh-

9

ten“, zu informieren und aufzuklären. Dieses Verständnis, so Friedrichs, habe ihn

10

vor allerlei Dummheiten geschützt.

11

Aus beiden Sätzen sprechen Friedrichs Haltung und Anspruch: Die Haltung, sich

12

auf die Kernaufgaben des Journalismus zu besinnen, auf Information, Kritik und

13

Kontrolle. Und der Anspruch, unabhängig und unvoreingenommen über die

14

Dinge zu berichten, den Zuschauerinnen und Zuschauern das vollständige Bild

15

zu zeigen und ihnen so die Chance zu bieten, sich ihr eigenes Urteil zu bilden.

16

[...]

Anmerkungen zu den Autoren:

Thomas „Tom“ Buhrow (* 1958) ist Journalist. Er ist seit 2013 Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), Joachim Knuth (* 1959) ist ebenfalls Journalist und seit 2020 Intendant des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Aus: Buhrow, Tom; Knuth, Joachim: Tom Buhrow und Joachim Knuth über den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis (o. J.) (Zugriff: 06.02.2022) Material 4 Im Bann der Algorithmen. Öffentlich-rechtlicher Journalismus in sozialen Netzwerken (2022) Henning Eichler

1

Die Beitragszahlenden haben ein Recht auf Versorgung mit journalistischen Qua-

2

litätsinhalten, und wer relevant sein will, braucht Reichweite. Der frühere Inten-

3

dant von Radio Bremen Jan Metzger forderte 2017 in einem Positionspapier: „If

4

you can't beat them, join them.“ Tanja Hüther, Leiterin des ARD-Distributions-

5

boards, sagte kürzlich dem „Tagesspiegel“, sie halte die plattformgerechte Ver-

6

breitung von Inhalten über soziale Netzwerke für „alternativlos“.

7

So hat sich ein innovatives Feld der journalistischen Produktion und Distribution

8

etabliert, das schnell wächst. Allen voran das junge Content-Netzwerk Funk von

9

ARD und ZDF mit seiner strategischen Ausrichtung auf die sozialen Netzwerke.

10

Einige dieser Angebote erzielen beachtliche Reichweiten in den erwünschten

11

Zielgruppen. Das Reportage-Format „Y-Kollektiv" beispielsweise hatte Anfang

12

des Jahres mehr als eine Million Abonnenten in seinem YouTube-Kanal, ähnlich

13

viele Follower hat nach Angaben der ARD der Tiktok-Kanal der „Tagesschau“.

14

Auch abseits von Funk steigen die Zahlen: Im Jahr 2021 wurden Social-Media-

15

Videos der ARD nach Angaben des Senderverbunds auf Facebook und YouTube

16

rund 8,3 Milliarden mal gestreamt.

17

Mit der Strategie, Journalismus für soziale Netzwerke zu produzieren, handeln

18

sich öffentlich-rechtliche Anbieter jedoch einen Konflikt ein: Der Anspruch, jour-

19

nalistische Qualität, die den Kriterien von Public Value entspricht, in sozialen

20

Netzwerken umzusetzen und auch in der Verbreitung zu gewährleisten, trifft auf

21

Algorithmen, die emotionale, polarisierende, kurze Inhalte bevorzugen. Kom-

22

Algorithmen, die emotionale, polarisierende, kurze Inhalte bevorzugen. Kom-

23

die Empfehlungssysteme so funktionieren, zeigen übereinstimmende Studien zu

24

den Plattformen. Journalistische Werteorientierung prallt also auf die Gesetze der

25

Plattformökonomie, die zum Ziel hat, Daten einzusammeln, zu verwerten und

26

personalisierte Werbung zu verkaufen. [...]

27

Mögliche Folge: Wenn bestimmte Themen auf einer Plattform nicht „funktionie-

28

ren“, also die quantitativen Ziele nicht erreichen, werden sie dort nicht mehr an-

29

geboten So berichtet eine Redaktion, dass sie komplexere Themen wie den

30

Wirecard-Skandal nicht mehr für Facebook aufbereitet, eine andere Redaktion

31

musste feststellen, dass Tiktok-Nutzer:innen mit Umweltthemen kaum zu errei-

32

chen sind.

33

„Wenn wir trotz einer Regelmäßigkeit sehen, dass das Interesse nicht da ist, wis-

34

sen wir, dass es nicht funktioniert, und dann machen wir es nicht mehr“, berichtet

35

ein Befragter in meiner Studie. Konsequenterweise stecken die befragten Redak-

36

tionen mehr Ressourcen in Themen, die hohe Reichweiten versprechen. Unklar

37

bleibt, wie belastbar, vollständig und zuverlässig die Daten der Plattformen als

38

Grundlage für solche Entscheidungen überhaupt sind. [...]

39

Auch durch das automatisierte Löschen von Inhalten, die sogenannte Content-

40

Moderation, sind Medienanbieter in der Distribution von den Entscheidungen der

41

Plattformen abhängig. Wenn zum Beispiel Instagram journalistische Kriegsbe-

42

richterstattung löscht, weil darin Gewalt dargestellt wird, dann ist das eine Ent-

43

scheidung der künstlichen Intelligenz, die als Fehler bezeichnet werden kann, weil

44

sie nicht im Sinne der Meinungsvielfalt ist. [...]

45

Im erwähnten Interview mit dem „Tagesspiegel“ räumte beispielsweise Tanja

46

Hüther ein: „Worauf wir allerdings keinen Einfluss haben, sind die Empfehlungs-

47

logiken der Algorithmen. Welcher Inhalt wann an welche Nutzer:in ausgespielt

48

wird und in welchen Kontext einzelne Beiträge eingebettet werden, liegt in der

49

Kontrolle der Plattform. Das ist die größere Bedrohung für ausgewogene Mei-

50

nungsbildung und Berichterstattung.“

Anmerkungen zum Autor:

Henning Eichler ist Hörfunkjournalist, Redakteur und Autor beim Hessischen Rundfunk. Aus: Eichler, Henning: Journalismus in sozialen Netzwerken. Im Bann der Algorithmen. (Zugriff: 11.07.2024) Material 5 Ja, Journalismus sollte immer neutral sein (2020) Thore Barfuss

1

Absolute Neutralität gibt es nicht. Viel zu lange haben Medien und Journalisten

2

den falschen Eindruck erweckt, sie würden nur „sagen, was ist“. Damit haben sie

3

ihren Teil zum sinkenden Vertrauen in die Presse beigetragen. Denn zur Wahrheit

4

(noch so ein schwieriger Begriff) gehört, dass der Streit um Erkenntnis so kom-

5

plex ist wie die Welt selbst.

6

Medien sollten versuchen, neutral zu berichten – und sie sollten transparent ma-

7

chen, wenn ihnen das nicht gelungen ist. Denn anders als früher versenden sich

8

Fehler nicht mehr oder werden mit der Zeitung von gestern weggeworfen. „Der

9

Leser hat kein Archiv“, war ein beliebter Spruch unter Printjournalisten. Das

10

stimmte lange. Aber das Internet hat eines.

11

Auf den daraus resultierenden Vertrauensverlust reagieren immer mehr Journa-

12

listen, indem sie bewusst Haltung zeigen. Frei nach dem Motto: Wenn meinen

13

Berichten eh keiner mehr Glauben schenkt, kann ich auch gleich meine Meinung

14

sagen. Gerade nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd kam

15

auch in Deutschland die Forderung auf, das Neutralitätsgebot der Medien aufzu-

16

heben und sich der vermeintlich guten Sache zu verschreiben. Neutralität könne

17

es gerade in diesem Fall nicht geben.

18

Wie falsch diese Forderung ist, zeigt eine aktuelle Studie des Reuters Institute?:

19

80 Prozent der Deutschen wünschen sich „neutrale“ Nachrichten, gerade einmal

20

15 Prozent wollen Medien, die Berichte nach ihrer Meinung verfassen. Das Ideal,

21

sich seine Meinung selbst zu bilden, ist in Deutschland mehr verbreitet als in allen

22

anderen neun untersuchten Ländern. Das sollten Journalisten hierzulande mit

23

Freude zur Kenntnis nehmen.

24

Denn in den USA wünschen sich bereits 30 Prozent Nachrichten, die der eigenen

25

Meinung entsprechen. Wie fatal das ist, zeigt ein Blick auf die dortige Medien-

26

landschaft. Sie ist – auch wegen des dualen Parteiensystems – so stark polari-

27

siert, dass zwei Lager in scheinbar unterschiedlichen Realitäten agieren. Was auf

28

Fox News als Wahrheit berichtet wird, sieht auf CNN ganz anders aus. Wenn

29

aber jeder seine eigene Wahrheit" hat, dann verschwindet das Ringen um

30

Fakten.

31

Obwohl es keine absolute Neutralität geben kann, existiert eine intersubjektive

32

Objektivität, eine gemeinsame Wissensgrundlage. Die Erde dreht sich um die

33

Sonne. Der deutsche Nationalsozialismus hat Millionen von Juden ermordet. Der

34

aktuelle Präsident der USA heißt Donald Trump. Und im besten Fall: Journalis-

35

mus sollte immer neutral sein.

Anmerkungen zum Autor:

Thore Barfuss (* 1986) arbeitet als Journalist für die Tageszeitung „Die Welt“. Aus: Barfuss, Thore: Ja, Journalismus sollte immer neutral sein. (16.06.2020) Baden-Baden: Nomos 2021, S. 94 (Zugriff: 06.02.2022) Material 6 Journalismus. Eine praktische Einführung (2021) Janis Brinkmann

1

Beispiel: Journalistische Berichterstattungsmuster in der Thematik „Flüchtlinge

2

Dass sich je nach Berichterstattungsmuster nicht nur die Perspektive auf ein

3

Thema, sondern auch die geeignete Darstellungsform ändern kann, zeigt das

4

folgende Beispiel: Über die damals zunehmende Einwanderung von geflüchteten

5

Menschen nach Deutschland konnten Journalisten aus sehr unterschiedlichen

6

Rollen berichten: Während sachlich formulierte Nachrichten wie „34 Flüchtlinge

7

verdursten auf dem Weg durch die Sahara“ (Süddeutsche Zeitung) für „objekti-

8

ven", neutral vermittelnden Nachrichtenjournalismus standen, bildeten Reporta-

9

gen wie „Wenn man Flüchtling ist, bleibt das Leben stehen“ (Thüringer Allge-

10

meine) die Wirklichkeit syrischer Flüchtlinge in Jordanien emotional ab, sensibili-

11

sierten auf diese Weise für die katastrophalen Umstände – und nahmen dadurch

12

die Rolle des Erzählers oder Anwalts ein. Beiträge wie „Wo bringt Bayern die

13

Flüchtlinge unter?“ (Bayerischer Rundfunk) analysierten Datensätze und erklär-

14

ten dem Publikum mit Grafiken, wie sich die Geflüchteten im Freistaat verteilten.

15

Report Mainz berichtete hingegen über den „Rechtsbruch an der EU-Außen-

16

grenze“, indem Reporter investigativ recherchierten, um zu belegen, dass Grie-

17

chenlands Küstenwache offenbar Flüchtlinge auf Rettungsinseln im Mittelmeer

18

aussetzte – und damit einen massiven Missstand öffentlich machten. Journalis-

19

ten betätigten sich ebenso als Ratgeber in lebenspraktischen Fragen (Flücht-

20

linge in Sporthallen: Was passiert, wenn die Schule wieder beginnt“; Stuttgarter

21

Zeitung) oder ließen wie Focus Online in Umfragen Bürger zu vermeintlichen

22

Problemen zu Wort kommen („Flüchtlinge zu Hause aufnehmen? Das denken

23

die Deutschen wirklich darüber“).

24

Die verschiedenen journalistischen Genres, Rollenbilder und Intentionen beein-

25

flussen, wie Journalisten die Wirklichkeit konstruieren: „Ein Nachrichtenredakteur

26

im Informationsjournalismus verfolgt mit seiner Berichterstattung andere Interes-

27

sen als ein Boulevard reporter im Populären Journalismus dementsprechend

28

unterschiedlich fallen ihre Selektionen und Beschreibungen von Ereignissen

29

aus.“ Hier wird das „Objektivitätsproblem“ des Journalismus erneut praktisch

30

deutlich: Journalistische Berichterstattung kann angesichts konkurrierender Per-

31

spektiven die Wirklichkeit nicht objektiv zeigen, sondern im besten Fall so be-

32

schreiben, dass das Publikum den Konstruktionsprozess nachvollziehen kann.

33

Daher sind journalistische Schemata wie Faktoren zur Nachrichtenauswahl oder

34

Darstellungsformen zur Bewertung von Journalismus von ebenso zentraler Be-

35

deutung wie Qualitätskriterien für journalistische Arbeit und Beiträge.

Anmerkungen zum Autor:

Janis Brinkmann ist Professor für Publizistik in der digitalen Informationswirtschaft und lehrt in der Studienvertiefung „Digital Media and Journalism“ an der Hochschule Mittweida. Aus: Brinkmann, Janis: Journalismus. Eine praktische Einführung. Baden-Baden: Nomos 2021, S. 94. Material 7 Journalismus in der Klimakrise – Einmischen, aber richtig (2022) Christopher Schrader

1

Für viele Journalist:innen [...] gehört es gerade nicht zur Jobbeschreibung, ein

2

Ziel jenseits ihrer Berichterstattung zu haben oder „Teil“ von irgendwas zu sein,

3

nicht einmal von „der Lösung“. Sie wollen nicht in den Verdacht geraten, sich „mit

4

irgendeiner Sache gemein zu machen“ – um ein oft missverstandenes Motto des

5

Grandseigneurs der ARD-Tagesthemen, Hanns-Joachim Friedrichs zu zitieren.

6

Ihr Selbstverständnis verlangt meist „objektive“ Berichterstattung und größtmög-

7

iche „Neutralität“ (die auch im Publikum viele Menschen erwarten). „Aktivistisch"

8

zu sein, ist da eine schwerwiegende Kritik. [...]

9

Fangen wir an mit den Praktiken des real existierenden Journalismus, die wir

10

abstellen sollten, weil sie zu erkennbar unerwünschten Resultaten führen. Das

11

erste Beispiel ist die sogenannte False Balance, die zum Beispiel der Hamburger

12

Kommunikationsforscher Michael Brüggemann erkundet hat. Sie ist oft eine

13

Folge einer Regel, die im Politikjournalismus verbreitet ist: zu jeder Aussage auch

14

eine Gegenstimme einzuholen. Berichtet man über politische Kontroversen, ist

15

dies sinnvoll und notwendig – aber in der Berichterstattung über den Klimawandel

16

als wissenschaftliches Phänomen wird diese Regel nicht nur sinnlos, sondern

17

schädlich: Zu einer wissenschaftlich gesicherten Aussage, etwa über die Ursa-

18

chen des Klimawandels, gibt es keine ebenso fundierte Gegenmeinung. Anders

19

als in der Politik oder bei weltanschaulichen Fragen gibt es bei wissenschaftli-

20

chen Kontroversen sehr oft ein objektives „richtig“ oder „falsch“. [...]

21

Dieser Streit über die Ausgestaltung der nötigen Transformation befreit viele

22

Journalist:innen quer durch alle Ressorts aus einer Zwickmühle. Auch sie könn-

23

ten so in ihrer Arbeit dazu beitragen, dass diese Gesellschaft den Weg aus

24

der Klimakrise findet – und es weiterhin von sich weisen, irgendwie Partei zu ergrei-

25

fen. Sie müssen dazu wie gehabt die politische und gesellschaftliche Debatte

26

sortieren und die benutzten Argumente einordnen. Dazu sollte eine Orientierung

27

auf die Zukunft sowie stets die Prüfung gehören, ob die jeweils vertretenen Vor-

28

schläge wirklich zu dem Niveau an Emissionsminderung führen können, das laut

29

Pariser Abkommen und deutscher Klimagesetze und Gerichtsbeschlüsse not-

30

wendig ist. Darauf zu achten, bedeutet keine Parteinahme, ist kein Aktivismus,

31

sondern eine relevante Information für die Leserschaft, die Zuschauer und Zuhö-

32

rerinnen.

Anmerkungen zum Autor:

Christopher Schrader (* 1962) ist Wissenschaftsjournalist und Autor. Aus: Schrader, Christopher: Journalismus in der Klimakrise - Einmischen, aber richtig. (30.06.2022) (Zugriff: 10.10.2022) Material 8 Warum Journalismus Neutralität braucht – und was sich trotzdem ändern muss (2020) Tatjana Heid

1

Neutralität im Journalismus gibt es nicht und hat es nie gegeben. Schon allein

2

Auswahl und Aufbereitung einer Nachricht spiegelt die Meinung des Journalisten

3

oder der Journalistin dahinter wider. Und doch sollte es das oberste Ziel jedes

4

Medienschaffenden sein, so unvoreingenommen wie möglich zu berichten.

5

Das ist gerade heute so wichtig, weil die westlichen Gesellschaften immer mehr

6

zerfallen. Meinungsblöcke stehen gegen Meinungsblöcke, das Klima ist unver-

7

söhnlich. Etablierten Medien wird zum Teil hasserfüllt begegnet, immer begleitet

8

von dem Verdacht, dass sie die Wahrheit verschweigen und mit Politikern unter

9

einer Decke stecken. An diesem Verdacht tragen wir Medien Mitschuld: Durch

10

ein Zuviel an immer gleicher Meinung. Durch unsaubere Trennung von Nachricht

11

und Meinung, die es leicht macht, eine hidden agenda zu vermuten. Do-it-your-

12

self-Medien wie Facebook und Twitter fördern zusätzlich die Komfortzone der

13

eigenen Meinung.

14

Doch diese Komfortzone müssen wir Journalisten und Journalistinnen aufbre-

15

hen, indem wir so neutral wie möglich berichten. Es ist unsere Aufgabe, Leser-

16

innen, Zuschauern oder Zuhörerinnen die Möglichkeit zu geben, eine eigene

17

Meinung zu bilden. Ihnen zu zeigen, wofür in den USA ein republikanischer Se-

18

nator steht und in Deutschland die AfD – in Berichten, Einordnungen und Kom-

19

mentaren. Und dazu gehört eben auch, anderen Meinungen Raum zu geben, so

20

unerfreulich sie für uns auch sein mögen. [...]

21

Nun mag man einwenden: Doch was ist, wenn wir nicht nur unerfreulichen Mei-

22

nungen Raum geben - sondern schlicht falschen Behauptungen? Die Antwort:

23

Wir sind Lügen gegenüber nicht hilflos. Wir haben das Werkzeug, wir müssen es

24

nur sauber und viel härter einsetzen.

25

An erster Stelle: Wir müssen recherchieren. Wir müssen Meldungen und Mei-

26

nungsäußerungen viel konsequenter auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen und

27

diese Überprüfung transparent machen. Das kostet Zeit, Geld und Kraft. Nicht

28

immer ist eine Lüge leicht erkennbar. Doch sie erkennbar zu machen, ist unsere

29

Aufgabe. Dafür sind wir da.

30

Auch eine simple Meldung können wir in den Kontext einbetten. So wie wir beim

31

Wetter etwa melden, dass der Monat xy der wärmste seit Beginn der Wetterauf-

32

zeichnungen war, hätte man bei der Forderung eines deutschen Politikers nach

33

einem Einsatz der Bundeswehr gegen Protestierende darauf hinweisen können,

34

dass ein solcher Einsatz hierzulande gegen das Grundgesetz verstößt. [...]

35

Und natürlich haben wir immer die Möglichkeit, Meinungen und offensichtliche

36

Fake News unveröffentlicht zu lassen. Meinungsvielfalt zu achten heißt nicht,

37

keine Haltung zu haben. Rassismus, Antisemitismus und Holocaustleugnung ge-

38

hören in keinem Medium veröffentlicht.

39

Doch wir Journalisten sind keine Aktivisten. Das können andere weit besser. Wir

40

sind die vierte Gewalt. Wir melden unvoreingenommen, wir hinterfragen kritisch,

41

wir ordnen ein und ja: wir kommentieren. Aber wir zensieren nicht.

Anmerkungen zur Autorin:

Tatjana Heid (* 1983) ist Historikerin, Journalistin sowie Politikwissenschaftlerin und arbeitet als stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online bei FAZ.NET. Aus: Heid, Tatjana: Warum Journalismus Neutralität braucht- und was sich trotzdem ändern muss. (12.06.2020) (Zugriff: 29.11.2022)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Überschrift:

- Unvoreingenommenheit im Journalismus: Ein Ideal oder eine Notwendigkeit?

Einleitung

- Die Frage der Unvoreingenommenheit in der journalistischen Arbeit ist ein komplexes Thema, das in verschiedenen medialen Kontexten wie sozialen Medien und Podcasts eine wichtige Rolle spielt.

- Auch im Rahmen der Projektwoche „Medien im Wandel“ an unserer Schule beschäftigen wir uns im Deutsch-Kurs mit dem Selbstverständnis von Journalist*innen. Ist es möglich, absolute Neutralität zu wahren, und wenn ja, ist dies überhaupt wünschenswert? In einer Zeit, in der Medien zunehmend kritisiert werden, sei es beispielsweise aufgrund von Meinungsmache oder mangelnder Transparenz, gewinnt diese Frage eine komplett neue Dimension.

- Im Folgenden möchte ich mich mit dieser komplexen Thematik auseinandersetzen und erörtern, inwiefern Journalist*innen in ihrer Arbeit unvoreingenommen sein sollten.

Hauptteil

Was spricht für die Bindung des Journalismus an das Neutralitätsgebot?- Die grundlegende Funktion des Journalismus ist das Informieren und Aufklären, um eine unabhängige Meinungsbildung zu ermöglichen (M1, M3). Außerdem ist Neutralität ein anerkanntes Kernelement des Berufsbildes und eine Leitlinie in der Journalistenausbildung (M1, M2, M5, M6, M8).

- Voraussetzung für eigenständige Urteilsbildung: Die Neutralität des Journalismus ermöglicht es den Rezipienten, sich eine eigene Meinung zu bilden. Wenn Journalist*innen voreingenommen berichten, beeinflussen sie die Meinungsbildung ihrer Leser- und Zuschauer*innen auf unzulässige Weise. Eine neutrale Berichterstattung gibt den Menschen die Möglichkeit, Informationen zu bewerten und auf dieser Grundlage eigenständige Entscheidungen zu treffen (M1, M3, M5).

- Schutz vor gesellschaftlicher Spaltung: Neutralität dient als wichtiges Stabilisierungselement (M5) der Gesellschaft. Sie wirkt der Polarisierung entgegen und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt (M5).

- Selbstreflexion und Ideologiekritik fördern Neutralität: Durch kontinuierliche Selbstreflexion und eine kritische Haltung gegenüber den eigenen Vorurteilen können Journalist*innen sicherstellen, dass ihre Berichterstattung so objektiv wie möglich bleibt. Diese Praxis hilft ihnen, unbewusste Voreingenommenheiten zu erkennen und zu vermeiden, was die Neutralität ihrer Arbeit unterstützt.

- Nachvollziehbare Darstellungsform: Neutralität trägt zur Glaubwürdigkeit bei durch Unabhängigkeit, Objektivität, Transparenz und Wahrhaftigkeit bei (M1, M2, M3, M5, M8). Ohne das Streben nach Unvoreingenommenheit kann der Journalismus seine Rolle als verlässliche Informationsquelle nicht erfüllen. Dies ermöglicht es den Rezipient*innen auch, die Berichterstattung kritisch zu bewerten und eigene Schlüsse zu ziehen. Transparenz und Offenheit sind Schlüsselkomponenten, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen und zu erhalten.

- Die Art und Weise, wie Informationen präsentiert werden, sollte transparent sein. Dies bedeutet, dass Journalist*innen erklären sollten, wie sie zu ihren Schlussfolgerungen kommen und welche Methoden sie bei der Recherche angewendet haben. Durch eine klare und nachvollziehbare Darstellungsform können die Leserinnen und Leser die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Informationen besser einschätzen (M2, M8).

- Abwehr von Manipulation: Neutraler Journalismus verhindert meinungsorientierten Journalismus, der durch Algorithmen und wirtschaftliche Interessen beeinflusst wird (M4).

- Aufgaben des Journalismus: Die Wertevermittlung gehört zum Aufgabenfeld guter Journalist*innen. Es ist oft nötig, Probleme und Missstände zu benennen, zu analysieren und öffentlich zu machen. Das erfordert eine aktive Kontrollfunktion (M1, M7, M8).

- Journalismus kann eine Gegenstimme zu technischer Manipulation (M4) und unvollständiger Berichterstattung (M3) oder Meinungsblasen (M8) in sozialen Medien sein.

- Erhalt gesellschaftlicher Werte: Ebenfalls kann die Durchsetzung gesellschaftlicher Werte und ethischer Grundsätze sowie der Erhalt von Lebensbedingungen eine Abkehr von strikter Neutralität erfordern (M6, M7).

- Offene Parteinahme gegenüber Gefährdungen und Fehlentwicklungen kann als persönlicher moralischer Anspruch der Journalist*innen angesehen werden (M1, M7, M8). Wenn es beispielsweise um Themen wie Klimawandel oder Menschenrechte geht, bei denen es einen breiten wissenschaftlichen Konsens gibt, sollten Journalist*innen eine klare Haltung einnehmen. Eine neutrale Berichterstattung, die auch die Meinungen von Klimaleugnern gleichwertig darstellt, kann die Öffentlichkeit irreführen (M7).

- Unmöglichkeit von Neutralität: Absolute Neutralität ist aufgrund unterschiedlicher Perspektiven auf die Realität nicht möglich (M6). Ein einheitlicher Wahrheits- und Realitätsbegriff existiert nicht (M6). Genau das ist es jedoch auch, was gesellschaftlichen Pluralismus auszeichnet. Er wird durch eine Vielfalt an Meinungen im Journalismus dargestellt (M6). Der Anspruch auf völlige Neutralität kann daher zu einer verzerrten Darstellung der Realität führen.

- Selbst wenn Journalist*innen sich ihrer eigenen Vorurteile bewusst sind, bleibt es eine Herausforderung, absolute Neutralität zu erreichen. Jede Berichterstattung beinhaltet unvermeidliche Selektionen und Gewichtungen von Informationen, die subjektiv gefärbt sein können.

- Weiterhin würde die Vielfalt journalistischer Formen wie Kommentare, Kolumnen oder Interviews durch strikte Neutralität eingeschränkt werden (M2, M6). Diese Formate sind wichtig, um unterschiedliche Perspektiven und Standpunkte in die öffentliche Diskussion einzubringen und den gesellschaftlichen Pluralismus abzubilden.

- Relativierung des Neutralitätsgebots durch Reflexion und Mündigkeit: Neutralität im Journalismus kann durch kontinuierliche Selbstreflexion und eine kritische ideologische Haltung (M4, M7, M8) erreicht werden. Außerdem geht man davon aus, dass mündige Rezipient*innen in der Lage sind, die konsumierten Inhalte zu hinterfragen.

- Beispielsweise sollten auch Schulen und Bildungseinrichtungen die Medienkompetenz der Schüler*innen fördern, damit sie in der Lage sind, die Qualität von Nachrichten zu bewerten und manipulative Tendenzen zu erkennen. Medienkompetenz ist ein wesentlicher Bestandteil der demokratischen Bildung und trägt dazu bei, eine informierte und kritische Öffentlichkeit zu schaffen.

Schluss

- Zusammengefasst geht es um die Herausforderung in der heutigen Medienlandschaft, eine Balance zwischen neutraler Berichterstattung und notwendiger Haltungsorientierung zu finden.

- Während absolute Neutralität ein unerreichbares Ideal bleibt, sollten Journalist*innen stets danach streben, möglichst objektiv und transparent zu berichten. Gleichzeitig müssen sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und Missstände aufdecken, auch wenn dies eine klare Haltung erfordert.

- Es wird verdeutlicht, dass die Arbeit und Haltung der Journalist*innen durch ethische, soziale und technologische Faktoren beeinflusst wird. Ein pluralistischer Ansatz, der verschiedene Perspektiven berücksichtigt, trägt dazu bei, die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in den Journalismus zu stärken.

- In einer Zeit, in der Informationen zunehmend manipulierbar und fragmentiert sind, bleibt die Rolle des Journalismus als unabhängige und kritische Stimme wichtiger denn je. Nur so kann der Journalismus seine wichtige Rolle in der Gesellschaft erfüllen und dazu beitragen, dass die Öffentlichkeit informiert, aufgeklärt und kritisch reflektiert bleibt.