HT 2

Farbvarianten bei Mauergeckos

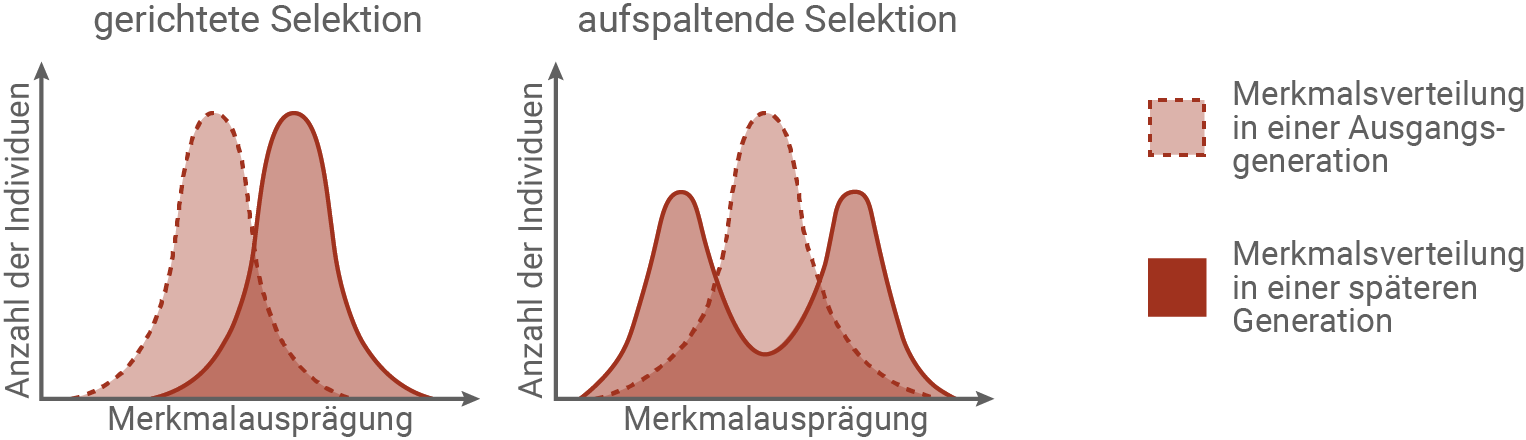

Der Mauergecko Tarentola mauritanica ist eine in weiten Teilen des Mittelmeerraumes verbreitete Gecko-Art. Bei dieser Art gibt es unterschiedliche Farbvarianten, die sich zur Untersuchung evolutionsbiologischer Prozesse im Freiland eignen.Erläutere die unterschiedlichen Wirkungen von Selektion auf die Merkmalsausprägung innerhalb einer Population (M 1).

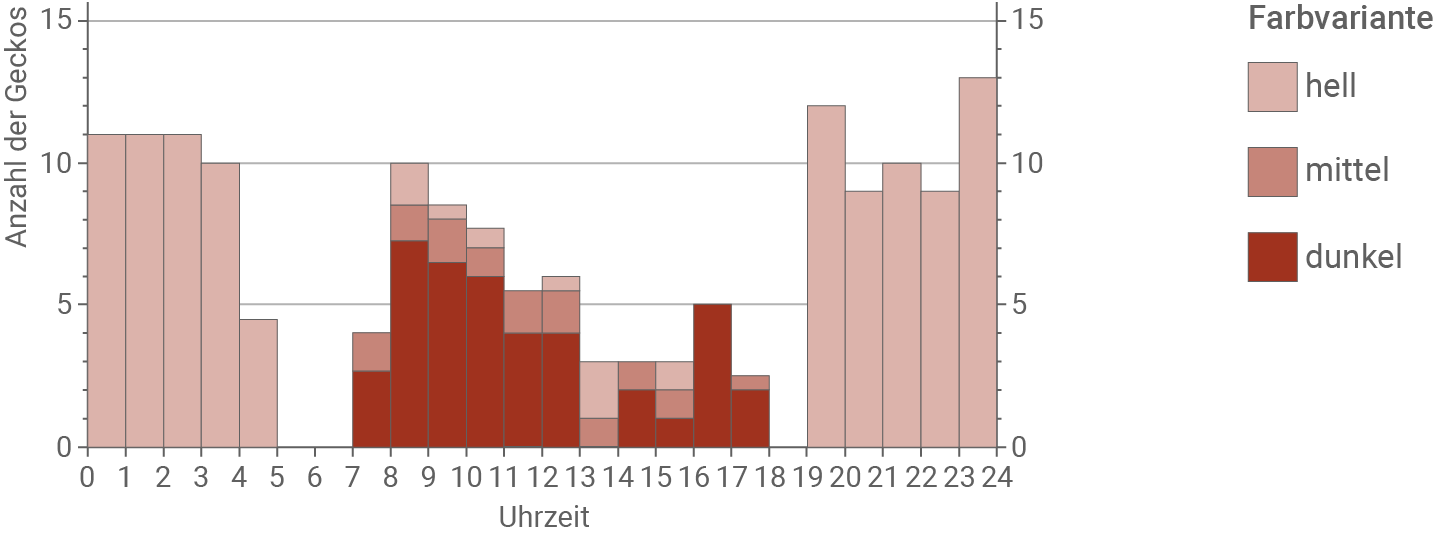

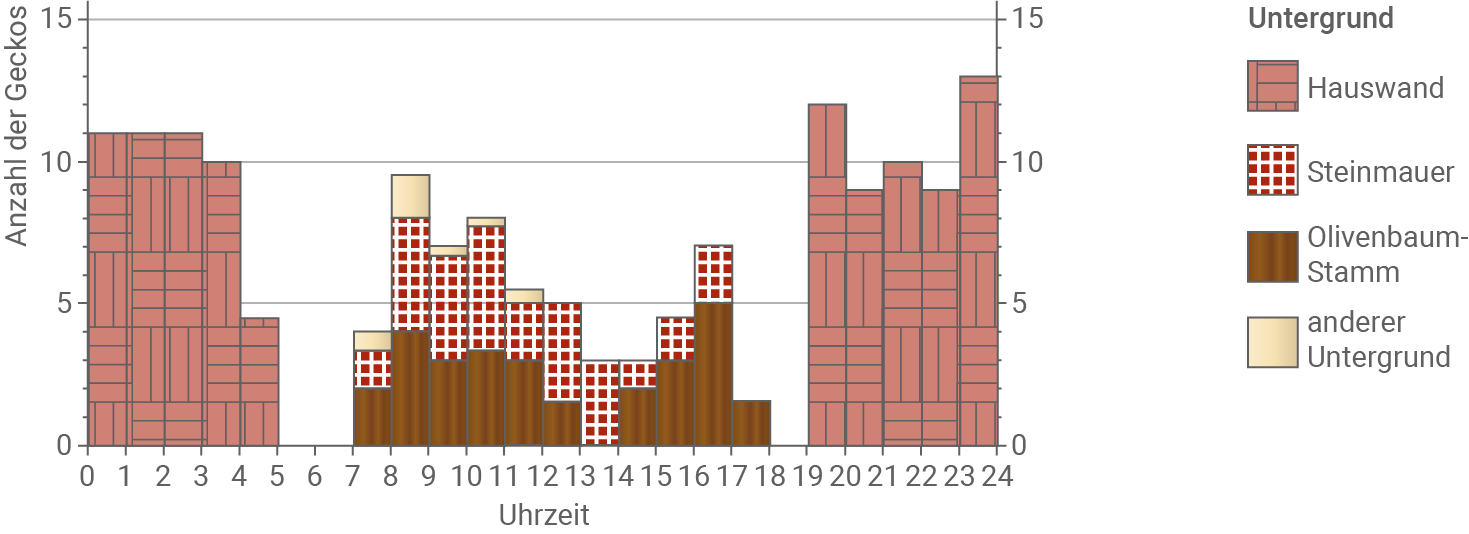

Fasse die in Abbildung 2 gezeigten Untersuchungsergebnisse zusammen (M 2).

Werte diese Ergebnisse im Hinblick auf die zeitliche und örtliche Aktivität der Mauergeckos im Untersuchungsgebiet aus (M 2).

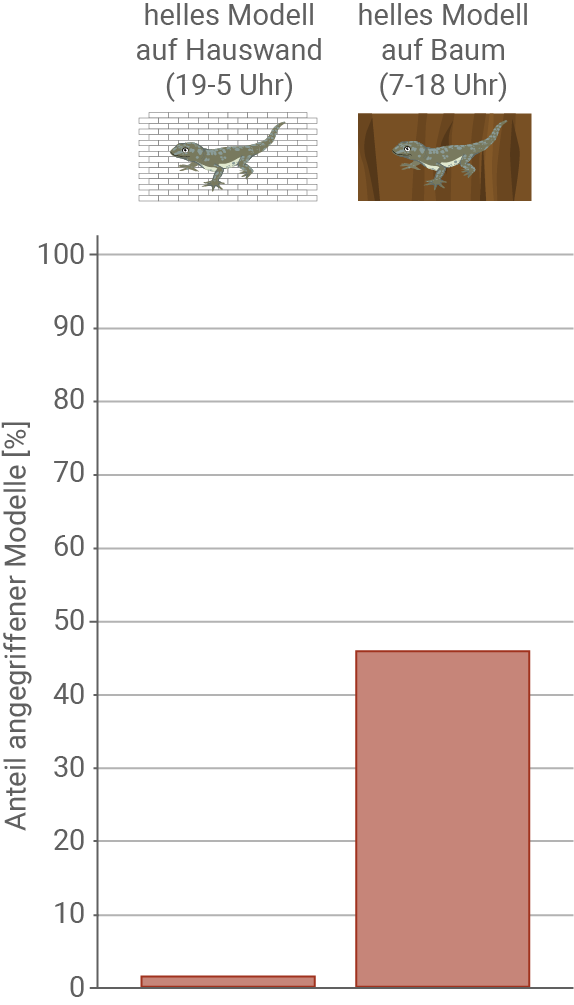

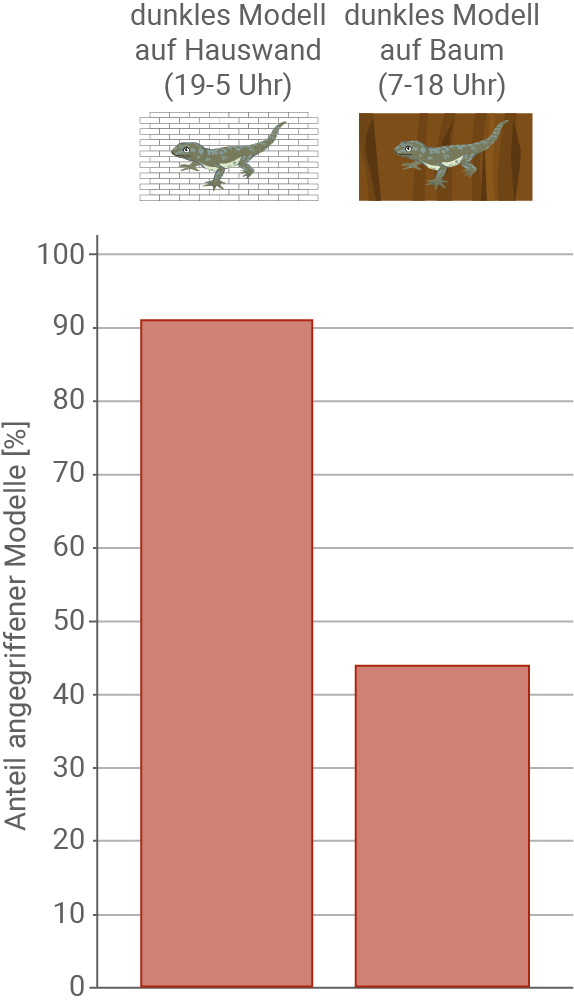

Werte die in M 3 dargestellten Ergebnisse der Experimente mit Knetmodellen im Hinblick auf die selektiv wirkenden Faktoren und den vorliegenden Selektionstyp aus (M 1 bis M 3).

Stelle anhand von drei Aspekten dar, dass die Ergebnisse der Experimente mit Knetmodellen nur eingeschränkt auf die Realpopulationen übertragbar sind (M 2 und M 3).

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?M 1 Selektionstypen

M 2 Farbvarianten des Mauergeckos

Beim Mauergecko (Tarentola mauritanica) aus dem Mittelmeerraum lassen sich die Farbvarianten „hell“, „mittel“ und „dunkel“ optisch gut unterscheiden. Die Körperfärbung ist genetisch bedingt. Mauergeckos verlassen während ihrer Aktivitätszeit ihren Unterschlupf (z. B. Felsspalten) zur Beutesuche. An der Zehenunterseite sind bei Mauergeckos Haftstrukturen ausgebildet, sodass sie an senkrechten Flächen, wie Hauswänden, Steinmauern oder Baumrinden, haften können. Dort lauern sie auf Insekten oder stellen diesen aktiv nach. Fressfeinde des Mauergeckos sind unter anderem größere tag- und nachtaktive Vögel, Ratten und Schlangen. In einem Untersuchungsgebiet in Süditalien kommen alle drei Farbvarianten vor. Es wurde ermittelt, zu welchen Tageszeiten und auf welchen Untergründen die unterschiedlichen Farbvarianten aktiv sind (Abb. 2). Die Häuserwände in dieser Gegend sind im Gegensatz zu Steinmauern hell angestrichen. Stämme von Olivenbäumen sind dunkelbraun.

A Ergebnisse zu verschiedenen Farbvarianten; B Ergebnisse zu verschiedenen Untergründen

M 3 Freilandexperimente mit Knetmodellen

Für ein Experiment im Freiland wurden möglichst naturgetreue Knetmodelle angefertigt. Dabei wurde die helle und dunkle Farbvariante (vgl. M 2) berücksichtigt. Die gleiche Anzahl der hellen und dunklen Knetmodelle wurde jeweils an Hauswänden oder auf Baumstämmen platziert, und zwar zu Tageszeiten, an denen dort zuvor Aktivität von Geckos beobachtet werden konnte (vgl. M 2), d. h. nachts auf hellen Hauswänden und tagsüber auf dunkler Baumrinde. Anschließend wurden die Angriffe von Fressfeinden der Mauergeckos auf diese Modelle gezählt (Abb. 3). Ein Angriff wurde als solcher gezählt, wenn ein Modell eindeutige Spuren von Schnäbeln, Zähnen oder Krallen aufwies, oder wenn es verschwunden war.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Selektionsprozesse wirken unterschiedlich auf die Merkmalsausprägung innerhalb einer Population. Bei der gerichteten Selektion wird ein Extremmerkmal begünstigt, wodurch sich die Häufigkeit dieses Merkmals in der Population im Laufe der Generationen verschiebt. Aufspaltende Selektion fördert dagegen Individuen mit zwei unterschiedlichen Extremvarianten, während intermediäre Ausprägungen benachteiligt sind. Dies kann langfristig zu einer Aufspaltung der Population in verschiedene Teilgruppen führen. Insgesamt führen die verschiedenen Selektionsformen also entweder zu einer Verschiebung, Verengung oder Aufspaltung der Merkmalsverteilung.

Die Untersuchungsergebnisse in Abbildung 2 zeigen, dass helle Geckos vor allem auf Hauswänden aktiv sind, während dunkle Geckos häufiger an Olivenbäumen auftreten. Mittel gefärbte Geckos verteilen sich dagegen relativ gleichmäßig auf alle untersuchten Untergründe außer den Hauswänden, wo sie gar nicht gefunden wurden, und treten insgesamt seltener auf. Bei der zeitlichen Aktivität fällt auf, dass dunkle und mittlere Farbvarianten ausschließlich mittags vorkommen, während helle Geckos eher in der Dämmerung und nachts auftreten. Zwischen 5–7 Uhr sowie 18–19 Uhr wurden keine Geckos beobachtet, was möglicherweise mit den Übergangszeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zusammenhängt. Damit passen sich die Farbvarianten sowohl an den Untergrund als auch an die Tageszeit an, wodurch Tarnung und Schutz vor Fressfeinden verbessert werden. Außerdem meiden alle Geckos mittags Hauswände, was darauf hindeutet, dass starke Sonneneinstrahlung ungünstig sein könnte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die verschiedenen Farbvarianten ökologische Nischen besetzen, die sich in Ort und Zeit unterscheiden. So entsteht eine Verringerung der innerartlichen Konkurrenz und eine bessere Angepasstheit an die Lebensräume.

Die Experimente mit Knetmodellen zeigen, dass helle Modelle auf dunklem Untergrund deutlich häufiger von Fressfeinden attackiert werden als dunkle Modelle. Umgekehrt sind dunkle Modelle auf hellen Hauswänden stärker gefährdet, während helle Modelle dort weniger Angriffe erfahren. Dies weist darauf hin, dass die Tarnung eine entscheidende Rolle für das Überleben spielt und dass visuell orientierte Fressfeinde den Selektionsdruck ausüben. Der vorliegende Selektionsdruck wirkt also unterschiedlich, abhängig vom Untergrund, auf dem sich die Geckos aufhalten. Insgesamt liegt hier ein Beispiel für aufspaltende Selektion vor, da sowohl helle als auch dunkle Farbvarianten in ihren jeweiligen Lebensräumen begünstigt sind, während intermediäre Varianten in Konkurrenz zu beiden stehen. Somit erklärt sich die langfristige Koexistenz unterschiedlicher Farbvarianten durch die unterschiedliche Selektionswirkung in verschiedenen Habitaten.

Die Ergebnisse der Experimente mit Knetmodellen sind nur eingeschränkt auf die Realpopulation übertragbar. Erstens können Knetmodelle keine Bewegungen, Verhaltensweisen oder Ausweichreaktionen zeigen, wodurch das tatsächliche Überleben eines Geckos nicht exakt abgebildet wird. Zweitens reagieren Fressfeinde möglicherweise anders auf unbewegte Modelle als auf lebende Tiere, sodass die Angriffsrate verfälscht sein kann. Drittens wurden im Experiment nur zwei Farbvarianten berücksichtigt, während in der Realität auch intermediäre Formen vorkommen, die ebenfalls Einfluss auf das Selektionsgeschehen haben. Daher sind die Ergebnisse zwar richtungsweisend, können aber die komplexen Selektionsprozesse in natürlichen Populationen nicht vollständig widerspiegeln.