HT 3

Moderlieschen und Blaubandbärbling

Bei Moderlieschen und Blaubandbärbling handelt es sich um Kleinfischarten. In Mitteleuropa überschneiden sich seit einigen Jahrzehnten ihre Verbreitungsgebiete. Daher ergeben sich ökologische Beziehungen zwischen beiden Arten.Gib eine Definition für den Begriff ökologische Nische an.

Werte M 1 auch im Hinblick auf die ökologischen Beziehungen zwischen Moderlieschen und Blaubandbärbling aus.

Fasse die Ergebnisse des in M 2 dargestellten Laborexperiments zusammen und deute diese (M 2).

Begründe jeweils den Aufbau und die Durchführung der beiden Ansätze des Laborexperiments (M 2).

Stelle jeweils eine Hypothese zur zukünftigen Entwicklung der Populationsgrößen des Moderlieschens in stehenden und in fließenden Gewässern auf (M 1 und M 2).

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?M 1 Moderlieschen und Blaubandbärbling

Das Moderlieschen (Leucaspius delineatus) ist eine in Deutschland einheimische Kleinfischart. Moderlieschen ernähren sich von mikroskopisch kleinen, im Wasser schwebenden Wasserorganismen, wie pflanzlichem und tierischem Plankton, sowie von kleinen Insekten. Die Laichzeit der Moderlieschen beginnt im April und endet im Juni. Die Weibchen legen in dieser Zeit insgesamt etwa 500 bis 2000 Eier ab.Der Blaubandbärbling (Pseudorasbora parva) wurde vermutlich in den 1960er Jahren aus Ostasien durch den Fischhandel unabsichtlich eingeführt. Die Art wurde in Fischteichen entlang der Donau entdeckt und ist mittlerweile in einigen Regionen Deutschlands etabliert. Blaubandbärblinge tolerieren im Vergleich zum Moderlieschen höhere Wassertemperaturen und ernähren sich überwiegend von tierischem Plankton und kleinen Insekten. Ihre Laichzeit ist von März bis Ende Juni. In dieser Zeit legen die Weibchen etwa 300 bis 3000 Eier ab, wobei sie stehende Gewässer für die Eiablage bevorzugen. In stehenden Gewässern können Blaubandbärblinge sehr hohe Populationsdichten erreichen.

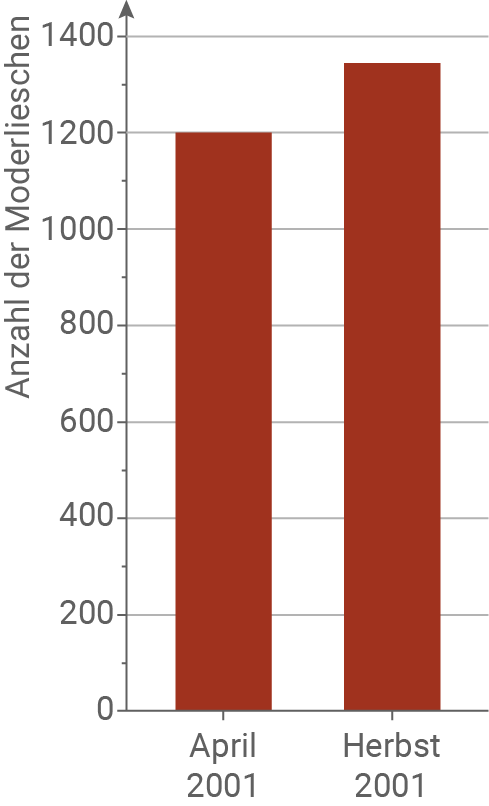

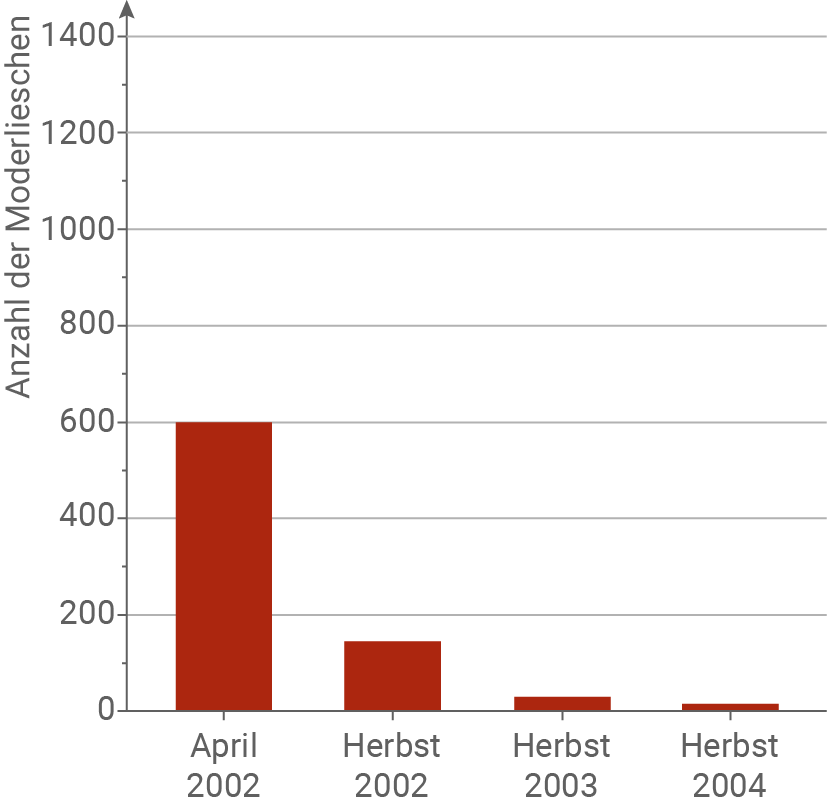

Beide Kleinfischarten kommen in stehenden und langsam fließenden Gewässern vor und erreichen eine Größe von etwa 10 Zentimetern. Ihre Eier werden beim Ablaichen zum Beispiel an Wasserpflanzen geklebt und können durch Wasservögel weiterverbreitet werden. In Mitteleuropa wurde insbesondere in vielen stehenden Gewässern ein Rückgang der Populationszahlen des Moderlieschens beobachtet. Um die Ursachen für diesen Rückgang zu untersuchen, wurden zunächst Freilandexperimente durchgeführt. Dazu wurde im April 2001 ein naturnaher Teich mit 1200 Moderlieschen besetzt. Im Herbst wurden alle Moderlieschen entnommen und gezählt (Abb. 1). Im April 2002 wurde der Teich mit je 600 Individuen beider Kleinfischarten neu besetzt und die Populationsentwicklung der Moderlieschen über mehrere Jahre beobachtet (Abb. 2).

M 2 Einfluss von Blaubandbärblingen auf die Sterblichkeit von Moderlieschen

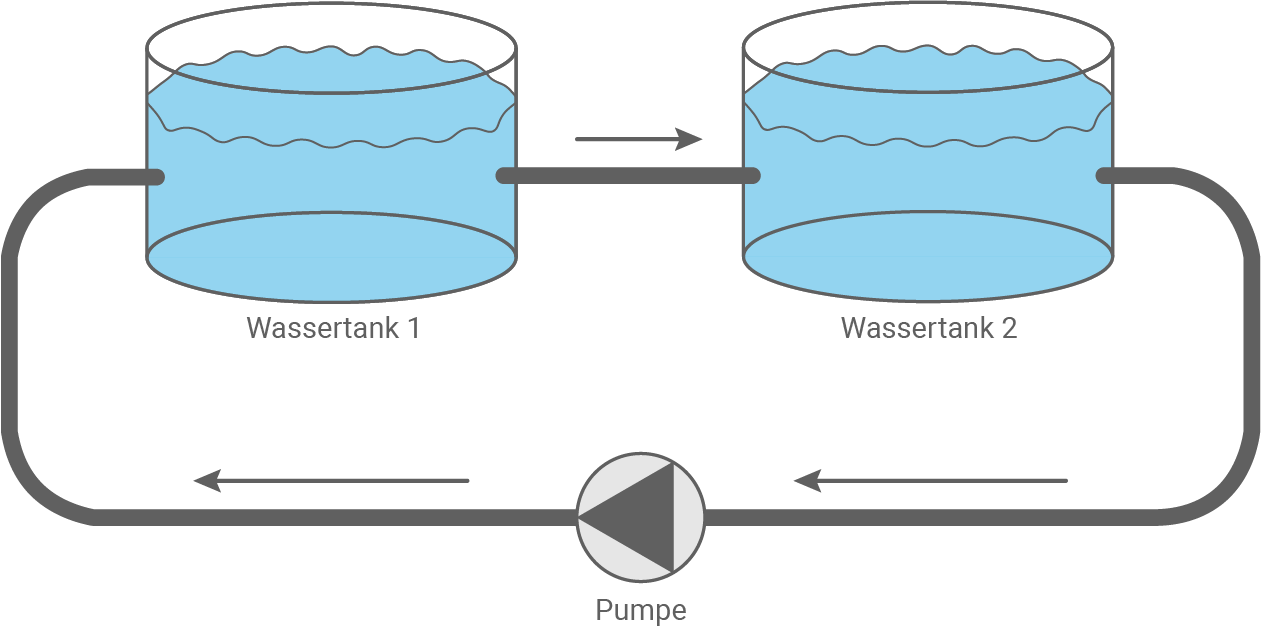

Um die Ursachen des Rückgangs der Moderlieschen-Populationen in stehenden Gewässern genauer zu untersuchen, wurde ein Laborexperiment durchgeführt. Es ist bekannt, dass Fische wie Blaubandbärblinge häufig von Parasiten befallen sind. Der Versuchsaufbau bestand aus zwei getrennten Wassertanks, in denen die Fische in einem Zeitraum von April bis Dezember gehalten wurden. Das Wasser der beiden Tanks stand über ein Umlaufsystem in Verbindung, das von den Fischen nicht durchquert werden konnte (Abb. 3).

| Kriterium | Kontrollansatz | Versuchsansatz |

|---|---|---|

| Gesamtzahl abgelegter Eier im Messzeitraum | 1596 | 0 |

| Sterblichkeit der Fische | 16 % | 69 % |

| Nachweis von Gewebeschäden in Leber und Fortpflanzungsorganen | keine | vorhanden |

| einzelliger Parasit Sphaerothecum destruens in toten Fischen | nicht vorhanden | vorhanden |

| einzelliger Parasit Sphaerothecum destruens im Wasser | nicht vorhanden | vorhanden |

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Die ökologische Nische umfasst alle biotischen und abiotischen Umweltfaktoren, die eine Art zum Überleben benötigt. Sie beschreibt nicht nur den Lebensraum, sondern auch die Rolle einer Art im Ökosystem. Dazu zählen Nahrung, Fortpflanzungsplätze, Temperatur- und Feuchtigkeitsansprüche. Auch Interaktionen mit anderen Arten wie Konkurrenz, Räuber-Beute-Beziehungen oder Symbiosen sind Teil der Nische. Man unterscheidet zwischen der fundamentalen Nische, die unter Idealbedingungen möglich ist, und der realisierten Nische, die durch Konkurrenz eingeschränkt wird. Somit ist die ökologische Nische das „ökologische Profil“ einer Art.

Das Moderlieschen ist eine heimische Kleinfischart in Deutschland, während der Blaubandbärbling aus Ostasien eingeschleppt wurde. Beide Arten bewohnen stehende und langsam fließende Gewässer. Sie ernähren sich von Plankton und kleinen Insekten, was zu direkter Nahrungskonkurrenz führt. Die Laichzeiten überlappen sich teilweise, wodurch auch Konkurrenz um Fortpflanzungsplätze entsteht. Der Blaubandbärbling legt mehr Eier und beginnt früher mit der Fortpflanzung als das Moderlieschen. Zudem verträgt er höhere Wassertemperaturen, was ihm in warmen Gewässern Vorteile verschafft. In stehenden Gewässern kann er sehr hohe Populationsdichten erreichen und dadurch dem Moderlieschen Ressourcen und Lebensraum entziehen.

Die grafischen Daten belegen diesen Zusammenhang: Bei alleiniger Haltung blieb der Moderlieschen-Bestand zwischen April und Herbst 2001 stabil bis leicht steigend (von etwa 1200 auf 1350 Individuen, Abb. 1). Bei gemeinsamer Haltung mit dem Blaubandbärbling sank die Zahl der Moderlieschen dagegen schon nach einem halben Jahr drastisch von ca. 600 auf unter 200 Individuen und erreichte bis 2004 nahezu Null (Abb. 2). Im Vergleich zur stabilen Referenzpopulation zeigt sich somit deutlich, dass die Präsenz des Blaubandbärblings den Rückgang des Moderlieschens verursacht. Langfristig führt die Konkurrenz also zu einem fast vollständigen Verdrängen der einheimischen Art.Im Kontrollansatz wurden in beiden Wassertanks nur Moderlieschen gehalten. Diese legten viele Eier und hatten eine niedrige Sterblichkeit. Es wurden keine Gewebeschäden oder Parasiten nachgewiesen. Die Tiere waren gesund und konnten sich erfolgreich fortpflanzen. Im Versuchsansatz wurde ein Tank mit Blaubandbärblingen und ein Tank mit Moderlieschen besetzt. Das Wasser war über ein Umlaufsystem verbunden. Die Moderlieschen im Versuchsansatz legten keine Eier. Ihre Sterblichkeit war deutlich höher als im Kontrollansatz. Gewebeschäden in Leber und Fortpflanzungsorganen wurden festgestellt. Außerdem wurden der Parasit Sphaerothecum destruens in toten Fischen und im Wasser nachgewiesen. Der Parasit war im Kontrollansatz nicht vorhanden. Dies weist darauf hin, dass Blaubandbärblinge den Parasiten übertragen. Die räumliche Trennung schließt direkten Kontakt aus, daher erfolgte die Übertragung über das Wasser. Die gesundheitlichen Schäden erklären die fehlende Fortpflanzung und hohe Sterblichkeit. Das Experiment zeigt, dass der Rückgang der Moderlieschen nicht nur durch Konkurrenz, sondern auch durch Parasitenübertragung verursacht wird.

Die räumliche Trennung der Fischarten verhinderte direkten physischen Kontakt. So konnten Aggression oder direkte Verdrängung ausgeschlossen werden. Das Umlaufsystem stellte sicher, dass nur im Wasser befindliche Faktoren übertragen wurden. Dazu zählen Parasiten, Krankheitserreger oder chemische Stoffe. Im Kontrollansatz waren beide Tanks mit Moderlieschen besetzt. Dies erlaubte den Vergleich mit einem Szenario ohne Blaubandbärblinge. Gleiche Umweltbedingungen in beiden Ansätzen minimierten Störeinflüsse. Unterschiede konnten so eindeutig der Anwesenheit der Blaubandbärblinge zugeschrieben werden. Die lange Versuchsdauer von April bis Dezember deckte einen gesamten Fortpflanzungszyklus ab. So wurden saisonale Effekte berücksichtigt. Die Wahl der Messkriterien (Eierzahl, Sterblichkeit, Gewebeschäden, Parasitennachweis) erlaubte eine umfassende Beurteilung der Auswirkungen. Das Design macht die Ergebnisse reproduzierbar und statistisch vergleichbar. Insgesamt war der Aufbau geeignet, um den indirekten Einfluss der Blaubandbärblinge zu isolieren.

In stehenden Gewässern wird die Moderlieschen-Population weiter abnehmen. Der Parasitentransfer durch Blaubandbärblinge verhindert erfolgreiche Fortpflanzung. Zusätzlich führt die Konkurrenz um Nahrung zu Ressourcenknappheit. Hohe Populationsdichten der Blaubandbärblinge verschärfen diesen Effekt. Ohne Gegenmaßnahmen könnte das Moderlieschen dort lokal aussterben. In fließenden Gewässern sind die Bedingungen anders. Hier sind die Populationsdichten der Blaubandbärblinge geringer. Die Strömung erschwert die Ausbreitung von Parasiten. Daher könnte das Moderlieschen dort stabilere Bestände halten. Langfristig ist jedoch auch hier ein leichter Rückgang möglich.