Teil A

Textverständnis und Sprachuntersuchung

(50% der Prüfungsleistung) Thema: Spionage Aufgabenstellung:- Lies Material A.

- Löse anschließend die Aufgaben auf den Arbeitsblättern.

zusammen. Das Dienstmädchen hat das Esszimmer schon verlassen. Mitten in ihrem

Gespräch stellen die Eltern plötzlich fest, dass der Sohn nicht mehr in der Wohnung ist.

[...]

1

DER MANN Warum bist du denn so nervös, wenn der Junge mal weggeht? [...]

2

DIE FRAU [...] Du weißt doch, was sie jetzt immer hineinreden in sie in der HJ. Sie

3

werden doch direkt aufgefordert, dass sie alles melden. Es ist komisch, dass er so still

4

weggegangen ist.

5

DER MANN Unsinn.

6

DIE FRAU Hast du nicht gesehen, wann er fort ist?

7

DER MANN Er hat sich eine ganze Zeitlang am Fenster herumgedrückt.

8

DIE FRAU Ich möchte wissen, was er noch mit angehört hat.

9

DER MANN Aber er weiß doch, was geschieht, wenn Leute angezeigt werden.

10

DIE FRAU Und der Junge, von dem Schmulkes erzählt haben? Sein Vater soll noch

11

immer im Lager sein. Wenn wir nur wüssten, wie lange er im Zimmer war.

12

DER MANN Das ist ja alles Unsinn!

13

Er läuft in die anderen Zimmer und ruft nach dem Knaben.

14

DIE FRAU Ich kann mir nicht denken, dass er, ohne ein Wort zu sagen, einfach wo

15

hingeht. So ist er nicht.

16

DER MANN Vielleicht ist er bei einem Schulkameraden?

17

DIE FRAU Dann kann er nur bei Mummermanns sein. Ich rufe an.

18

Sie telefoniert.

19

DER MANN Ich halte das Ganze für falschen Alarm.

20

DIE FRAU am Telefon: Hier Frau Studienrat Furcke. Guten Tag, Frau Mummermann. Ist

21

Klaus-Heinrich bei Ihnen? – Nein? – Da kann ich mir aber gar nicht denken, wo der

22

Junge ist. – Sagen Sie, Frau Mummermann, ist das HJ-Lokal Sonntag nachmittags

23

offen? – Ja? – Vielen Dank, dann will ich dort mal nachfragen.

24

Sie hängt ein. Die beiden sitzen schweigend.

25

DER MANN Was kann er schon gehört haben?

26

DIE FRAU Du hast doch über die Zeitung gesprochen. Das über das Braune Haus

27

hättest du nicht sagen dürfen. Er empfindet doch so national.

28

DER MANN Was soll ich über das Braune Haus gesagt haben?

29

DIE FRAU Da musst du dich doch erinnern! Dass dort nicht alles sauber ist.

30

DER MANN Das kann doch nicht als Angriff ausgelegt werden. Nicht alles sauber oder,

31

wie ich abschwächend sagte, nicht alles ganz sauber, was schon einen Unterschied

32

macht, und zwar einen beträchtlichen, das ist doch mehr eine spaßhafte Bemerkung

33

volkstümlicher Art, sozusagen in der Umgangssprache, das bedeutet nicht viel mehr,

34

als dass sogar dort wahrscheinlich einiges nicht immer und unter allen Umständen so

35

ist, wie es der Führer will. Den nur wahrscheinlichen Charakter brachte ich übrigens mit

36

voller Absicht dadurch zum Ausdruck, dass ich, wie ich mich deutlich erinnere, formu-

37

lierte, es „soll“ dort ja auch nicht alles ganz – ganz in abschwächendem Sinne

38

gebraucht – sauber sein. Soll sein! Nicht: ist! Ich kann nicht sagen, dass dort etwas

39

nicht sauber ist, da fehlt jeder Beweis. Wo Menschen sind, gibt es

40

Unvollkommenheiten. Mehr habe ich nicht angedeutet, und auch das nur in ab-

41

geschwächtester Form. Und überdies hat der Führer selber bei einer gewissen

42

Gelegenheit seine Kritik in diese Richtung ungleich schärfer formuliert.

43

DIE FRAU lch verstehe dich nicht. Mit mir musst du doch nicht so sprechen.

44

DER MANN Ich wollte, ich müsste es nicht! Ich bin mir nicht klar darüber, was du selber

45

überall herumquatschst von dem, was hier zwischen diesen Wänden mal in der

46

Erregung vielleicht gesagt werden mag. Wohl verstanden, ich bin weit entfernt, dich

47

irgendwelcher leichtfertiger Ausstreuungen gegen deinen Mann zu bezichtigen, genau

48

wie ich von dem Jungen keinen Augenblick annehme, dass er etwas gegen seinen

49

eigenen Vater unternehmen könnte. Aber zwischen Übel tun und es wissen ist ja leider

50

ein gewaltiger Unterschied.

51

DIE FRAU Jetzt hör aber auf! Pass lieber auf deine Zunge auf! Die ganze Zeit zerbreche

52

ich mir schon den Kopf darüber, ob du das, dass man in Hitlerdeutschland nicht leben

53

kann, vor oder nach dem über das Braune Haus gesagt hast.

54

DER MANN Das habe ich überhaupt nicht gesagt.

55

DIE FRAU Du tust ja schon direkt, als sei ich die Polizei! Ich zermartere mich doch nur,

56

was der Junge gehört haben kann.

57

DER MANN Das Wort Hitlerdeutschland stammt überhaupt nicht aus meinem

58

Sprachschatz.

59

DIE FRAU Und das mit dem Blockwart, und dass in den Zeitungen lauter Lügen stehen,

60

und was du neulich über den Luftschutz gesagt hast, der Junge hört ja überhaupt nichts

61

Positives! Das ist überhaupt nicht gut für ein jugendliches Gemüt, das dadurch nur

62

zersetzt wird, wo der Führer immerfort betont, Deutschlands Jugend ist Deutschlands

63

Zukunft. Der Junge ist ja wirklich eigentlich nicht so, dass er einfach hinläuft und einen

64

anzeigt. Mir ist ganz übel.

65

DER MANN Aber rachsüchtig ist er.

66

DIE FRAU Wofür sollte er denn Rache nehmen?

67

DER MANN Weiß der Teufel, da gibt’s doch immer was. Vielleicht, weil ich ihm seinen

68

Laubfrosch weggenommen habe.

69

DIE FRAU Aber das ist doch schon eine Woche her.

70

DER MANN Aber so etwas merkt er sich.

71

DIE FRAU Warum hast du ihn ihm auch weggenommen?

72

DER MANN Weil er ihm keine Fliegen fing. Er ließ ihn verhungern.

73

DIE FRAU Er hat aber doch wirklich zuviel zu tun.

74

DER MANN Dafür kann doch der Frosch nichts.

75

DIE FRAU Aber er hat schon gar nicht mehr davon geredet, und ich habe ihm doch eben

76

erst zehn Pfennige gegeben. Er kriegt doch alles, was er will.

77

DER MANN Ja, das ist Bestechung.

78

DIE FRAU Was meinst du damit?

79

DER MANN Sie werden doch sofort sagen, wir haben versucht, ihn zu bestechen, damit er

80

seinen Mund hält.

81

DIE FRAU Was meinst du denn, dass sie dir machen können?

82

DER MANN Na, alles! Da gibt es doch keine Grenzen! Großer Gott! Und da soll man

83

Lehrer sein! Erzieher der Jugend! Furcht habe ich vor ihr!

84

[...]

Aus: Kluge, Brecht, Bertolt: Furcht und Elend des Dritten Reiches (leicht bearbeitete Fassung), In: Die Stücke von Bertolt Brecht in einem Band, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1978, 7. Auflage 1992, S. 454 – 456.

1.

Bertolt Brechts Stück „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ besteht aus einer Sammlung von Einzelszenen, in denen Alltagsereignisse im nationalsozialistischen Deutschland verarbeitet werden.

a)

Überprüfe die nachstehende Auflistung der Gesprächsinhalte des Auszugs aus der Szene „Der Spitzel“.

Streiche die drei Inhalte durch, über die nicht gesprochen wird.

| Gesprächsinhalte |

|---|

| Verhalten des Mannes |

| Verhalten der Frau |

| Verhalten der Familie Mummermann |

| Charakter des Jungen |

| Höhe des Taschengelds des Jungen |

| Einfluss der nationalsozialistischen Jugendorganisation auf den Jungen |

| Spionagevorwurf gegenüber dem Dienstmädchen |

| Folgen von negativen Äußerungen über den Staat |

(3 BE)

b)

Das Stück greift die Themenkreise „Furcht“ und „Elend“ in der Zeit des Nationalsozialismus auf.

Ordne die Szene „Der Spitzel“ einem der Themenkreise zu. Begründe deine Entscheidung.

(2 BE)

2 .

a)

Erkläre, was der Mann und die Frau von Schmulkes erfahren haben (Vgl. Z. 9 – 11).

(3 BE)

b)

Im Gesprächsverlauf wird die Befürchtung deutlich, der Sohn könnte den eigenen Vater anzeigen.

Nenne zwei Beweggründe, die den Jungen aus Sicht der Eltern zu einem solchen Verhalten veranlassen könnten.

(2 BE)

c)

Ersetze im folgenden Zitat die unterstrichenen Personalpronomen so, dass deutlich wird, wer jeweils gemeint ist.

„Du weißt doch, was sie jetzt immer hineinreden in sie in der HJ.“ (Z. 2)

„Du weißt doch, was .... jetzt immer hineinreden in ... in der HJ.“

(2 BE)

d)

Erkläre, wie die folgende Äußerung des Mannes zu verstehen ist: „[...] zwischen Übel tun und es wissen ist [...] ein gewaltiger Unterschied.“ (Z. 50 – 51)

(1 BE)

3.

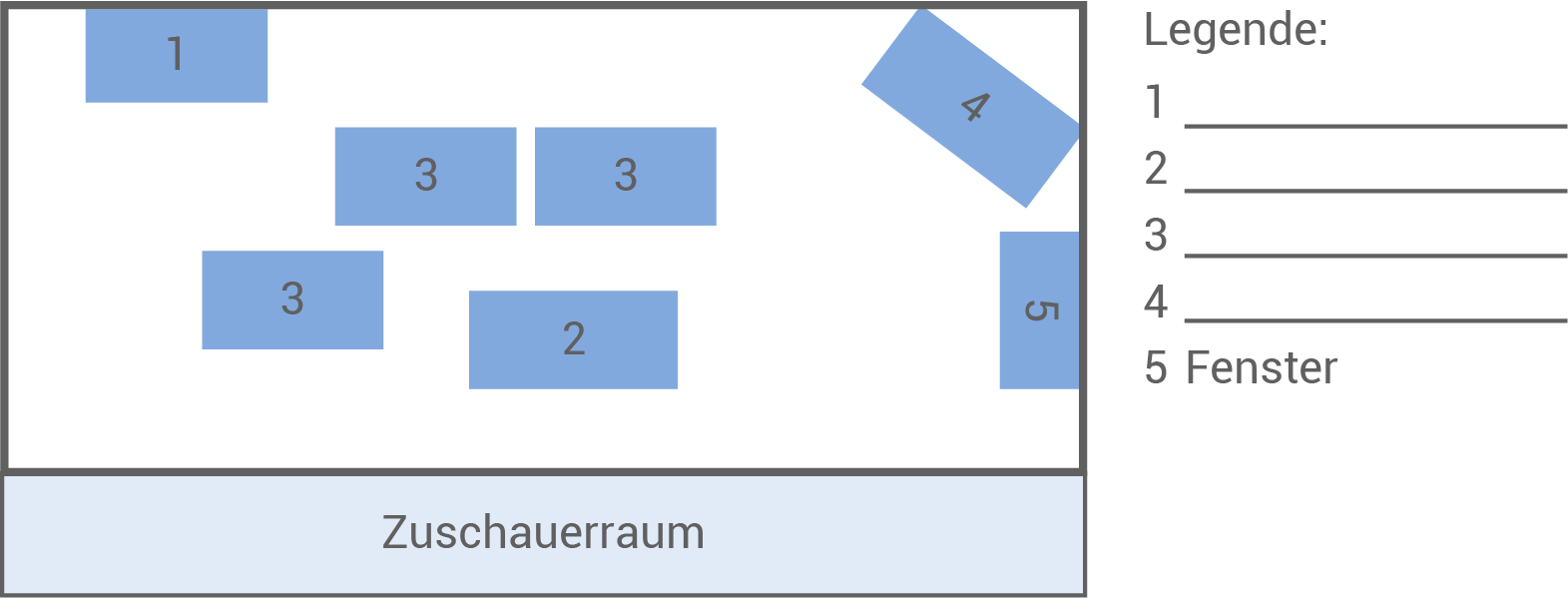

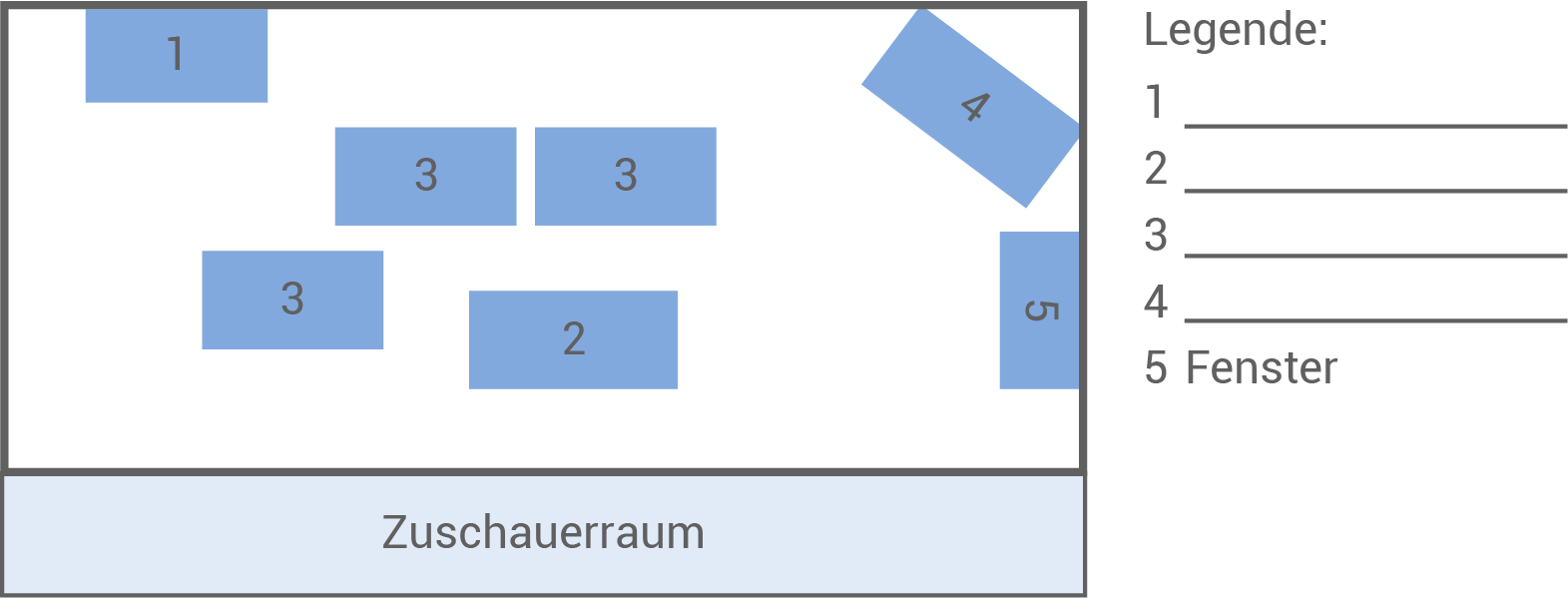

Für eine Aufführung der Szene im Schultheater wird ein Bühnenbild für das Esszimmer mit Kulisse und Requisiten entworfen. Die Ideen werden in einer Skizze festgehalten.

a)

Trage das Kulissenelement „Tür“ sowie drei weitere entsprechend der Textvorlage unverzichtbare Requisiten in die Legende ein.

(4 BE)

b)

Nenne ein weiteres Requisit, das du zum besseren Verständnis des Geschehens einsetzen würden.

Begründe deinen Vorschlag.

Requisit:

Begründung:

(1 BE)

4.

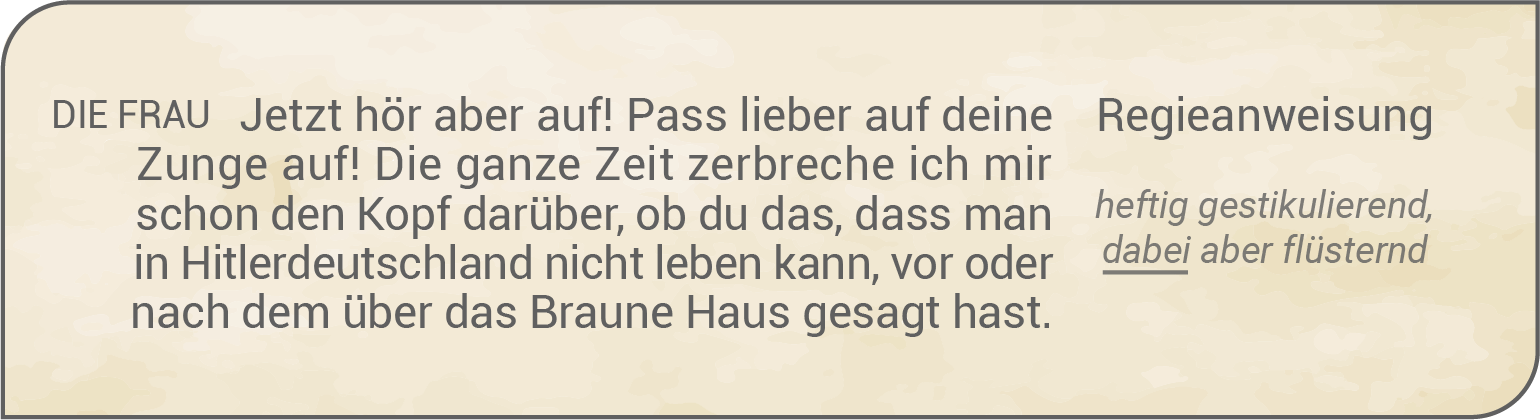

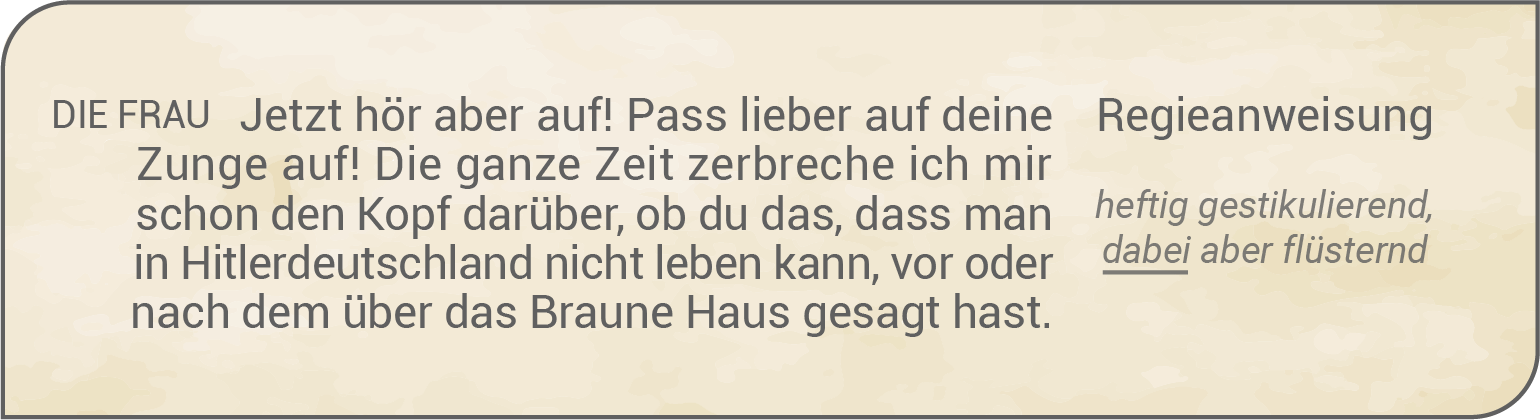

a)

In der Vorbereitung der Aufführung wurde über die Art und Weise des Auftretens der Frau (Z. 51-53) diskutiert.

Begründe textbezogen, warum die Schülerinnen und Schüler sich für die folgende Regieanweisung entschieden haben.

(2 BE)

b)

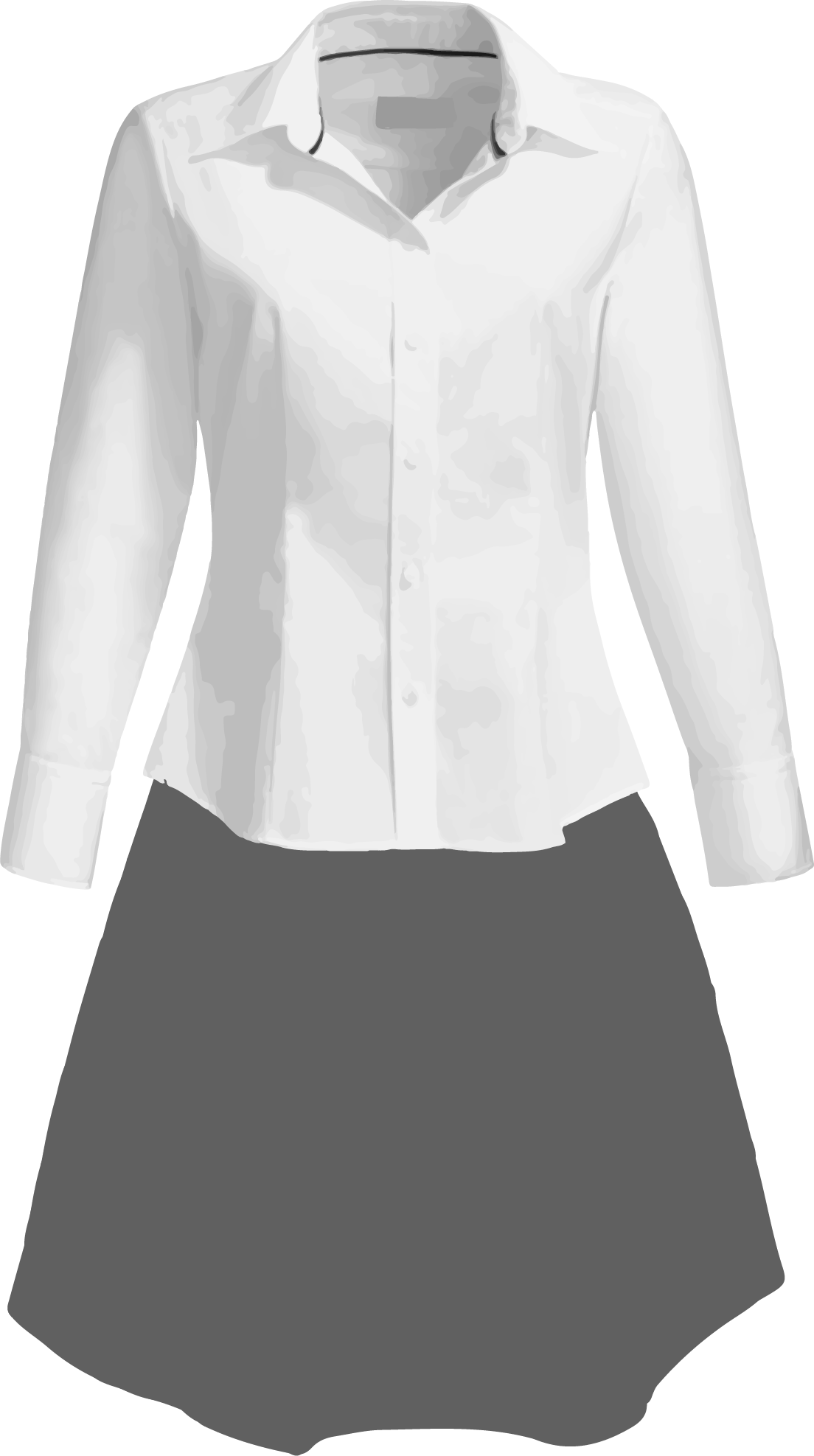

Entscheide, welcher der folgenden Kostümvorschläge für die Frau am besten für eine Aufführung im Sinne des epischen Theaters geeignet ist.

Kreuze an.

Begründe deine Entscheidung.

Begründung:

Kleid mit zeittypischen Accessoires

|

|

Dienstmädchen-schürze

|

|

|

Frauenkleidung (neutral)

|

|

Mädchenkleid mit Schleife

|

|

(2 BE)

5.

a)

Im Dialog werden Vorwürfe und Beruhigungsversuche deutlich.

Zitiere dazu je zwei weitere passende Textstellen.

Orientiere dich am jeweiligen Beispiel. Vorwürfe

Beispiel:

DIE FRAU „Pass lieber auf deine Zunge auf!“ (Z.51) DER MANN DIE FRAU Beruhigungsversuche

Beispiel:

DER MANN „Ich halte das Ganze für falschen Alarm.“ (Zeile 19) DER MANN DIE FRAU

Zitiere dazu je zwei weitere passende Textstellen.

Orientiere dich am jeweiligen Beispiel. Vorwürfe

Beispiel:

DIE FRAU „Pass lieber auf deine Zunge auf!“ (Z.51) DER MANN DIE FRAU Beruhigungsversuche

Beispiel:

DER MANN „Ich halte das Ganze für falschen Alarm.“ (Zeile 19) DER MANN DIE FRAU

(5 BE)

b)

Schreibe jeweils eine bedeutungsähnliche Formulierung für folgende Wendungen auf.

| Zitat | bedeutungsähnliche Formulierung |

|---|---|

| „was du selber überall herumquatschst“ (Z. 44 – 45) | |

| „Ich zermartere mich doch nur [...]“ (Z. 55) | |

| „Was meinst du denn, dass sie dir machen können?“ (Z. 81) |

(3 BE)

6.

Der Redeteil des Mannes in den Z. 30 – 42 fällt durch die Länge und sprachliche Gestaltung in der Szene besonders auf.

Unter anderem ist er durch Nebensätze stark gegliedert.

a)

Unterstreiche die vier Nebensätze in folgendem Auszug.

„Nicht alles sauber oder, wie ich abschwächend sagte, nicht alles ganz sauber, was schon einen Unterschied macht, und zwar einen beträchtlichen, das ist doch mehr eine spaßhafte Bemerkung volkstümlicher Art, sozusagen in der Umgangssprache, das bedeutet nicht viel mehr, als dass sogar dort wahrscheinlich einiges nicht immer und unter allen Umständen so ist, wie es der Führer will.“

(4 BE)

b)

Nenne eine weitere sprachliche Auffälligkeit aus diesem Auszug.

(1 BE)

c)

Nenne zwei Adjektive oder Partizipien, die treffend beschreiben, wie der Mann in dem gesamten Redeteil (Z. 30 – 42) auf die Zuschauer wirkt.

(2 BE)

7.

Nach der Reaktion der Frau setzt der Mann mit den Worten fort:

Erkläre, was in diesem Beispiel durch den verwendeten Modus zum Ausdruck gebracht wird.

„Ich wollte, ich müsste es nicht!“ (Z. 44)

Bestimme den Modus, in dem beide Verben stehen. Kreuze an.

| Indikativ | |

| Konjunktiv | |

| Imperativ |

(2 BE)

8.

Bertolt Brecht (1898 – 1956) gilt als einer der einflussreichsten deutschen Lyriker, Dramatiker und Librettisten des 20. Jahrhunderts. Seine Gedichte wurden in nahezu alle Weltsprachen übersetzt, seine Bühnenstücke werden bis heute weltweit zur Aufführung gebracht. Ab 1924 arbeitete Bertolt Brecht am Deutschen Theater in Berlin. Er war Mitbegründer und maßgeblicher Theoretiker des epischen Theaters und schrieb Lehrstücke, in denen er politisch Stellung bezog. Zwischen 1933 und 1949 lebte der Dichter im Exil, danach arbeitete er als künstlerischer Leiter am Berliner Ensemble im Osten der Stadt.

Schreibe einen kurzen Informationstext für das Programmheft, das zur Aufführung des Theaterstücks „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ erscheint.

Wähle mindestens fünf Informationen zum Autor aus, die hilfreich für das Verstehen der Szene sind, und verarbeite diese. Du kannst den angeführten Text, Erkenntnisse aus deiner Textbearbeitung und dein eigenes Wissen nutzen.

(6 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

Hinweis: Unsere Lösungen sind in Stichpunkten verfasst. In der Prüfung musst du einen zusammenhängen Text schreiben, um die volle Punktzahl zu erreichen.

1.

a)

- Verhalten der Familie Mummermann

- Höhe des Taschengelds des Jungen

- Spionagevorwurf gegenüber dem Dienstmädchen

- Höhe des Taschengelds des Jungen

- Spionagevorwurf gegenüber dem Dienstmädchen

(3 BE)

b)

Beispiel: In der Szene wird eine im Dritten Reich verbreitete Furcht thematisiert. Es geht um die Angst der Familie, vom eigenen Sohn angezeigt zu werden.

(2 BE)

2.

a)

Beispiel: Schmulkes erzählten von einem Jungen, der seinen Vater verraten hatte. Der Vater wurde in ein (Konzentrations)lager gesperrt.

(3 BE)

b)

Beispiel:

- Aufforderung der HJ zur Bespitzelung der Angehörigen und Bekannten

- Rache für entzogenen Laubfrosch (empfundene Ungerechtigkeiten im Verhalten der Eltern)

- Überzeugung des Sohnes vom Staat

- Aufforderung der HJ zur Bespitzelung der Angehörigen und Bekannten

- Rache für entzogenen Laubfrosch (empfundene Ungerechtigkeiten im Verhalten der Eltern)

- Überzeugung des Sohnes vom Staat

(2 BE)

c)

Beispiel: „Du weißt doch, was die Mitglieder der Hitlerjugend/die Vertreter des Staates jetzt immer hineinreden in die Kinder in der HJ.“

(2 BE)

d)

Beispiel: Der Mann stellt klar, dass man auch aus Unbedachtheit Unheil stiften kann.

(1 BE)

3.

a)

Legende:

1 Tür (ggf. auch Telefon)

2 Tisch

3 Stuhl

4 Telefon (ggf. auch Tür)

1 Tür (ggf. auch Telefon)

2 Tisch

3 Stuhl

4 Telefon (ggf. auch Tür)

(4 BE)

b)

Beispiel:

Geschirr: Die Szene spielt unmittelbar nach dem Essen.

ODER

Hitlerporträt: Die Familie ist sehr darauf bedacht, den Schein der Staatstreue zu wahren.

Geschirr: Die Szene spielt unmittelbar nach dem Essen.

ODER

Hitlerporträt: Die Familie ist sehr darauf bedacht, den Schein der Staatstreue zu wahren.

4.

a)

Beispiel:

Eigentlich würde die Frau ihre Vorwürfe laut äußern. Gleichzeitig hat sie aber die ganze Zeit Angst, dass das Gesagte die Familie verraten könnte, weshalb sie versucht zu flüstern. Von der Erregung der Frau zeugen nur ihre heftigen Gesten.

Eigentlich würde die Frau ihre Vorwürfe laut äußern. Gleichzeitig hat sie aber die ganze Zeit Angst, dass das Gesagte die Familie verraten könnte, weshalb sie versucht zu flüstern. Von der Erregung der Frau zeugen nur ihre heftigen Gesten.

(2 BE)

b)

Beispiel:

Im epischen Theater Brechts soll das Bühnengeschehen distanziert betrachtet werden. Die Kostüme sollten daher überwiegend unauffällig sein, um den Zuschauer nicht abzulenken.

|

Frauenkleidung (neutral)

|

|

|

(2 BE)

5.

a)

Beispiel:

Vorwürfe

DER MANN „Ja, das ist Bestechung.“ (Z. 77) ODER „... was du selber überall herumquatschst“ (Z. 44-45)

DIE FRAU „Das über das Braune Haus hättest du nicht sagen dürfen.“ (Z. 26-27) ODER „Du tust ja schon direkt, als sei ich die Polizei!“ (Z. 55) Beruhigungsversuche

DER MANN „Das ist ja alles Unsinn!“ (Z. 12) ODER „Das kann doch nicht als Angriff ausgelegt werden.“ (Z. 30)

DIE FRAU „So ist er nicht.“ (Z. 15) ODER „Aber das ist doch schon eine Woche her.“ (Z. 69) ODER „Er hat aber doch wirklich zuviel zu tun.“ (Z. 73)

Vorwürfe

DER MANN „Ja, das ist Bestechung.“ (Z. 77) ODER „... was du selber überall herumquatschst“ (Z. 44-45)

DIE FRAU „Das über das Braune Haus hättest du nicht sagen dürfen.“ (Z. 26-27) ODER „Du tust ja schon direkt, als sei ich die Polizei!“ (Z. 55) Beruhigungsversuche

DER MANN „Das ist ja alles Unsinn!“ (Z. 12) ODER „Das kann doch nicht als Angriff ausgelegt werden.“ (Z. 30)

DIE FRAU „So ist er nicht.“ (Z. 15) ODER „Aber das ist doch schon eine Woche her.“ (Z. 69) ODER „Er hat aber doch wirklich zuviel zu tun.“ (Z. 73)

(5 BE)

b)

Beispiel:

| Zitat | bedeutungsähnliche Formulierung |

|---|---|

| „was du selber überall herumquatschst“ (Z. 44 – 45) | - manipulieren ODER einreden ODER sie beeinflussen |

| „Ich zermartere mich doch nur [...]“ (Z. 55) | - ausplaudern ODER tratschen ODER was du unbedacht erzählst |

| „Was meinst du denn, dass sie dir machen können?“ (Z. 81) | - grübeln ODER angestrengt nachdenken ODER ich quäle mich doch nur |

(3 BE)

6.

a)

„Nicht alles sauber oder, wie ich abschwächend sagte, nicht alles ganz sauber, was schon einen Unterschied macht, und zwar einen beträchtlichen, das ist doch mehr eine spaßhafte Bemerkung volkstümlicher Art, sozusagen in der Umgangssprache, das bedeutet nicht viel mehr, als dass sogar dort wahrscheinlich einiges nicht immer und unter allen Umständen so ist, wie es der Führer will.“

(4 BE)

b)

Beispiel:

Einschübe ODER

unvollständige Hauptsätze ODER

Wortwiederholung ODER

Das Wort „nicht“ wird sehr oft wiederholt.

Einschübe ODER

unvollständige Hauptsätze ODER

Wortwiederholung ODER

Das Wort „nicht“ wird sehr oft wiederholt.

(1 BE)

c)

Beispiel:

unsicher, aufgeregt, bedrängt, durcheinander, selbstberuhigend, ängstlich

unsicher, aufgeregt, bedrängt, durcheinander, selbstberuhigend, ängstlich

(2 BE)

7.

Konjunktiv

Mit dem Konjunktiv wird unrealistischer Wunsch ausgedrückt.

Mit dem Konjunktiv wird unrealistischer Wunsch ausgedrückt.

(2 BE)

8.

Bertolt Brecht, einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker des 20. Jahrhunderts, prägte mit seinem Werk die Theaterlandschaft nachhaltig. Seine Stücke sind nicht nur Meisterwerke der dramatischen Literatur, sondern auch politische Aufrufe, die das Publikum zum Nachdenken anregen. Brechts tiefgreifendes politisches Engagement führte dazu, dass er sich vehement gegen den Nationalsozialismus stellte, was ihn letztendlich ins Exil trieb.

Während seiner Exilzeit zwischen 1933 und 1949 entstand auch sein bahnbrechendes Werk Furcht und Elend des Dritten Reiches. Darin zeigt Bertolt Brecht auf eindringliche Weise die individuellen Schicksale und das alltägliche Leben der Menschen im Deutschland der NS-Zeit. Sein Werk spiegelt nicht nur Brechts persönliche Ablehnung des NS-Regimes wider, sondern auch sein Bestreben, die Mechanismen der Unterdrückung und Ausgrenzung aufzudecken. Als maßgeblicher Theoretiker des epischen Theaters verfolgte Brecht das Ziel, politische Aufklärung mit Unterhaltung zu verbinden. Seine Werke sind geprägt von einer distanzierten, reflektierenden Haltung, die das Publikum dazu anregt, die dargestellten Geschehnisse kritisch zu hinterfragen und eigene Schlüsse zu ziehen.

Brechts Einfluss reicht weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Seine Werke werden weltweit aufgeführt und studiert. Brechts Gedichte und Stücke wurden in unzählige Sprachen übersetzt und bleiben auch heute noch relevante Quellen politischer und kultureller Inspiration. Als Mitbegründer und künstlerischer Leiter des Berliner Ensembles setzte Bertolt Brecht sein Erbe fort und prägte auch nach seiner Rückkehr aus dem Exil maßgeblich die deutsche Theaterlandschaft.

(6 BE)