G1: Modellorganismen

1

Die Taufliege Drosophila melanogaster ist in der Entwicklungsbiologie und Genetik einer der erfolgreichsten Modellorganismen überhaupt. Durch die überaus kurze Generationsdauer von gerade einmal zehn Tagen, die hohe Nachkommenzahl von etwa 400 pro Generation und die geringe Größe ist diese Art optimal für die Haltung und Zucht im Labor geeignet.

(1 BE)

1.1

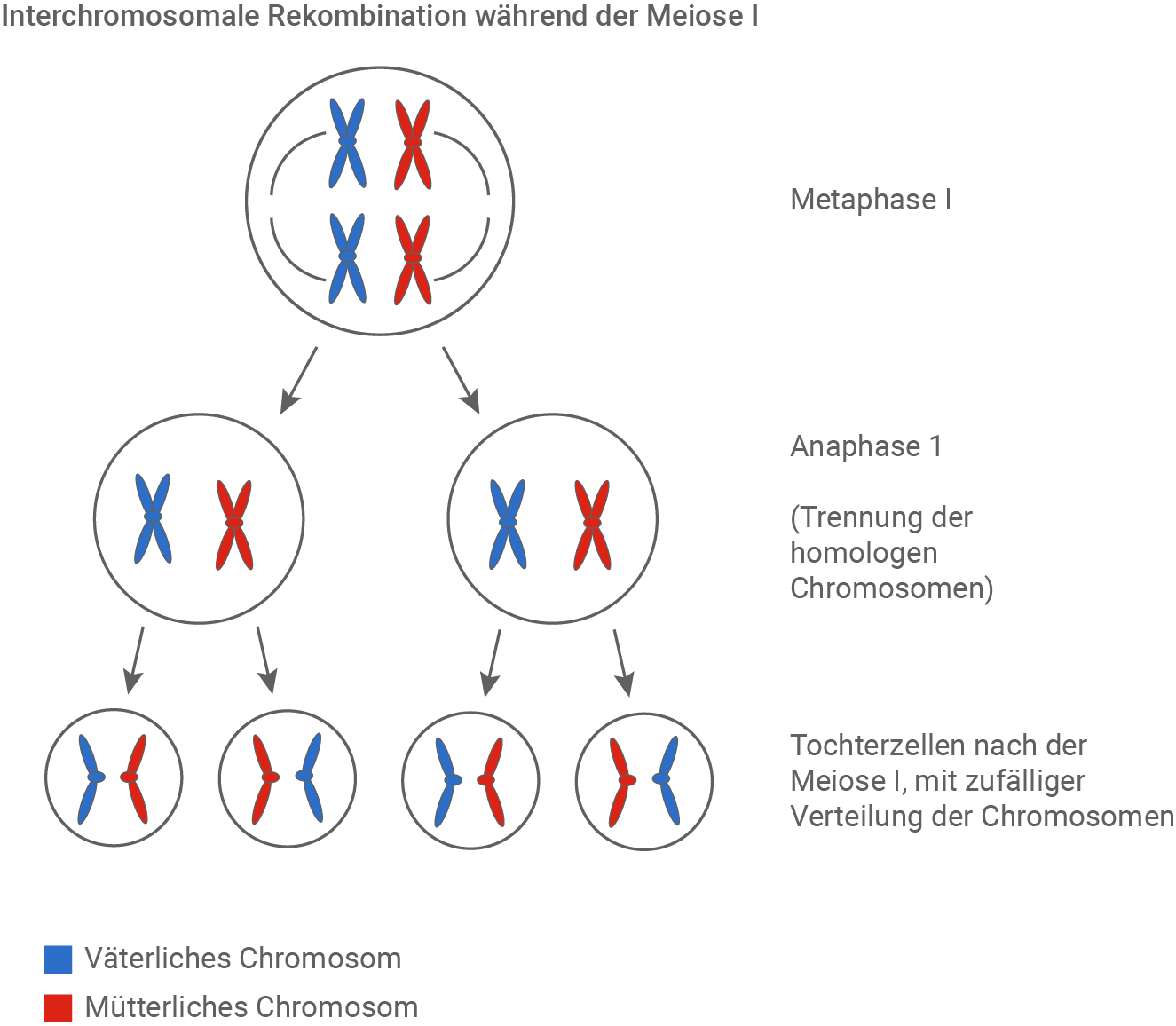

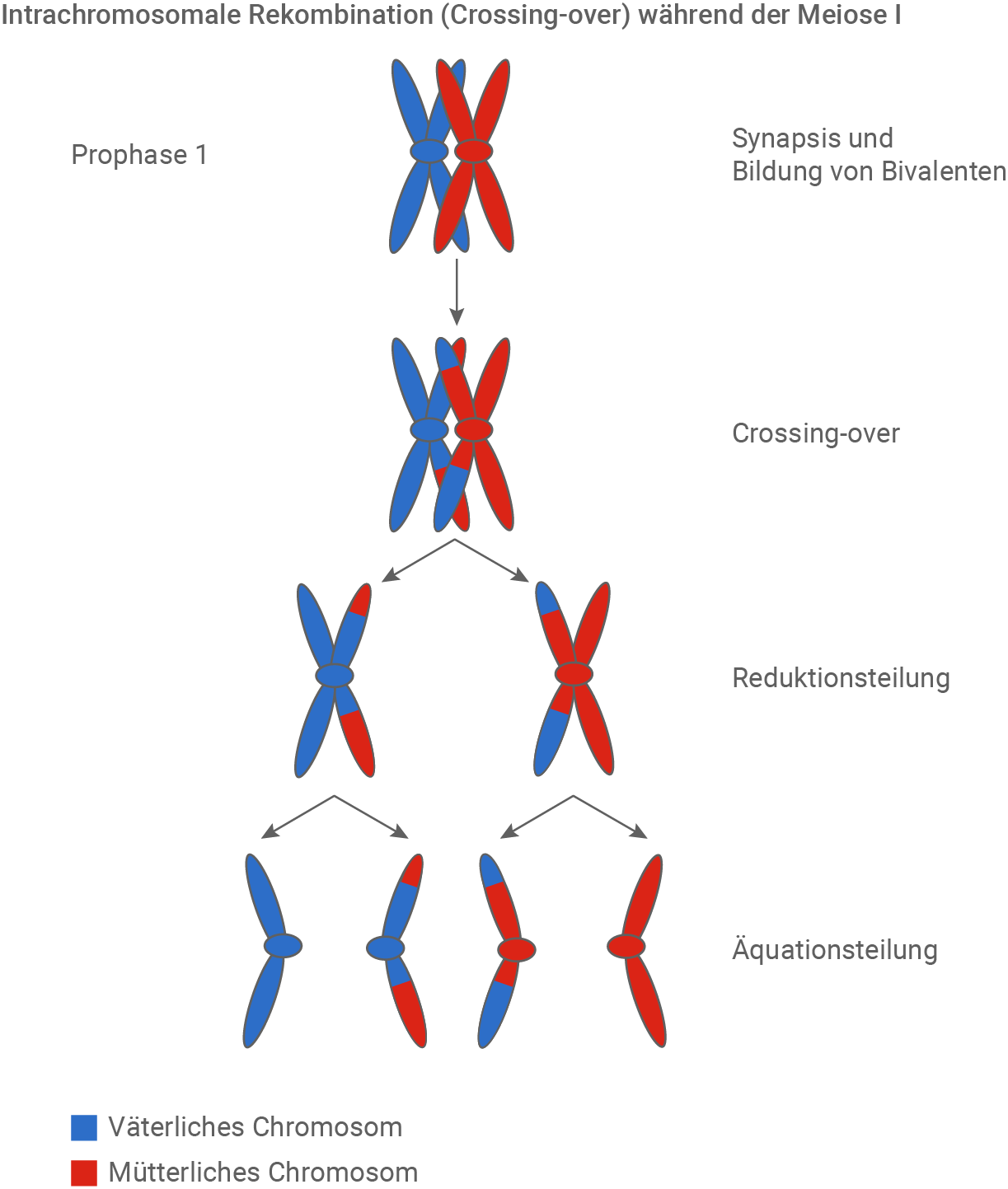

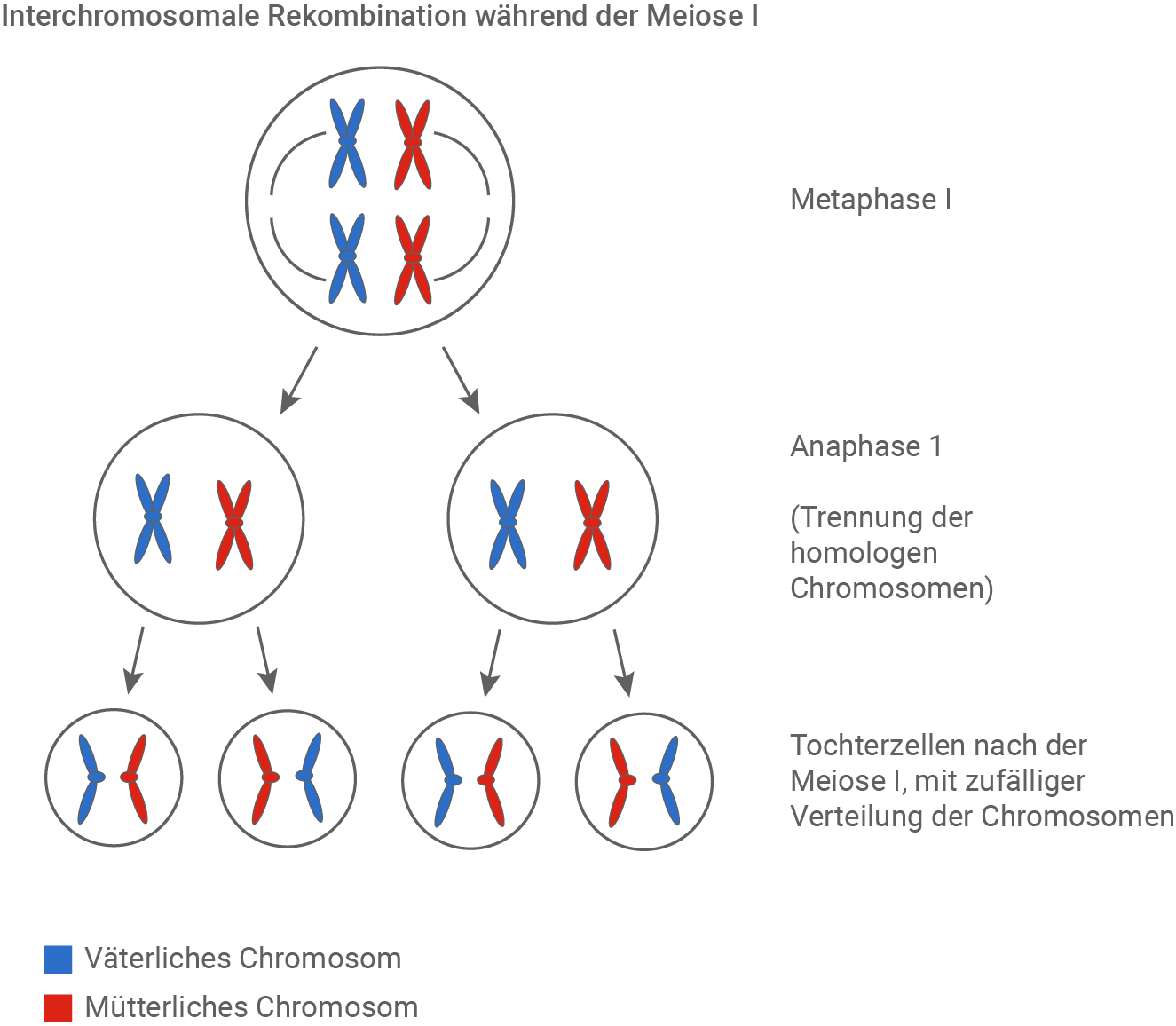

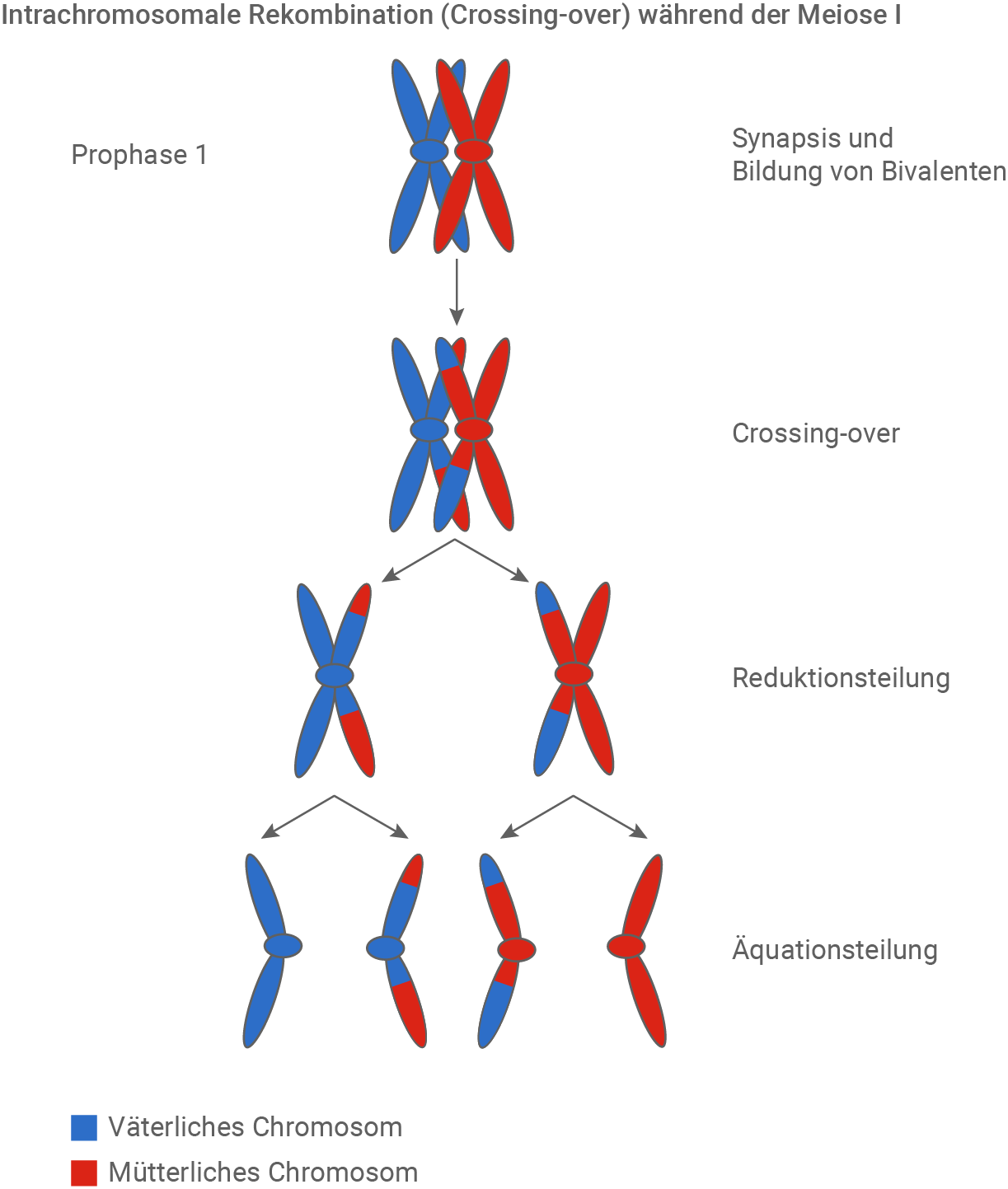

Das Erbmaterial der Taufliege besteht nur aus vier Chromosomenpaaren. Fertige beschriftete Skizzen zur inter- und intrachromosomalen Rekombination während der Meiose I zur Bildung von Eizellen der Taufliegen an.

(1 BE)

1.2

Viele Mutationen des Erbguts von Drosophila melanogaster zeigen sich deutlich im Phänotyp.

Analysiere anhand von Kreuzungsschemata bis zur F2-Generation den im Material 1 dargestellten Erbgang hinsichtlich der Anwendbarkeit der Mendel'schen Regeln.

Analysiere anhand von Kreuzungsschemata bis zur F2-Generation den im Material 1 dargestellten Erbgang hinsichtlich der Anwendbarkeit der Mendel'schen Regeln.

(15 BE)

2

Der Schimmelpilz Neurospora crassa ist einer der wichtigsten Modellorganismen aus dem Reich der Pilze. Er wurde beispielsweise von George Beadle und Edward Tatum in den 1940er Jahren für molekulargenetische Untersuchungen eingesetzt. Für diese Arbeiten bekamen sie 1958 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie.

Beschreibe die Translation bei Eukaryoten. Beurteile die Gültigkeit der Ein-Gen-ein-Polypeptid-Hypothese für Eukaryoten unter Verwendung des Materials 2.

Beschreibe die Translation bei Eukaryoten. Beurteile die Gültigkeit der Ein-Gen-ein-Polypeptid-Hypothese für Eukaryoten unter Verwendung des Materials 2.

(13 BE)

3

Die Riesenaxone von Tintenfischen der Gattung Loligo erreichen die Dicke einer Bleistiftmine. An dem Nordischen Kalmar (Loligo forbesii) wurde die Geschwindigkeit der Erregungsweiterleitung in nicht myelinisierten Neuronen untersucht.

Erkläre den Verlauf eines Aktionspotenzials. Erläutere den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion bei der Erregungsleitung verschiedener Axone anhand des Materials 3.

Erkläre den Verlauf eines Aktionspotenzials. Erläutere den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion bei der Erregungsleitung verschiedener Axone anhand des Materials 3.

(12 BE)

4

Die Hausmaus (Mus musculus) eignet sich als Modell für menschliche Krankheitsbilder, da 99 % der Mausgene ein entsprechendes Pendant im menschlichen Erbgut haben. Allerdings eignen sich Mäuse nur bedingt als Modellorganismus für AIDS, da HI-Viren sich in Mäusezellen 50-mal langsamer als in menschlichen Wirtszellen, den T-Helferzellen, vermehren.

Interpretiere das Material 4 und leite die Folgen einer HIV-Infektion für das menschliche Immunsystem ab.

Interpretiere das Material 4 und leite die Folgen einer HIV-Infektion für das menschliche Immunsystem ab.

(10 BE)

(52 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Material 1 zur Aufgabe 1.2: Vererbung bei Drosophila melanogaster

Die Wildform der Taufliege hat unter anderem gerade Flügel und einen hellbraunen Körper. Die Mutante „vestigial“ besitzt verkümmerte Flügel, die kleiner sind als beim Wildtyp. Die Mutante „ebony“ besitzt einen dunkelbraunen Körper.In einem Versuch wird ein reinerbiges Wildtyp-Weibchen mit einem Doppelmutanten-Männchen (vestigial, ebony) gekreuzt. In der ersten Filialgeneration werden nur die Merkmale des Wildtyps phänotypisch ausgeprägt. Die F1-Individuen werden untereinander gekreuzt. Das Gen für Flügelform liegt auf dem Chromosom II und das Gen für Körperfarbe auf dem Chromosom III.

Nach: http://www.schulbiologiezentrum.info/AH%2010.9%

20Kreuzungen%20Drosophila% 20150309Me.pdf (15.02.2023)

20Kreuzungen%20Drosophila% 20150309Me.pdf (15.02.2023)

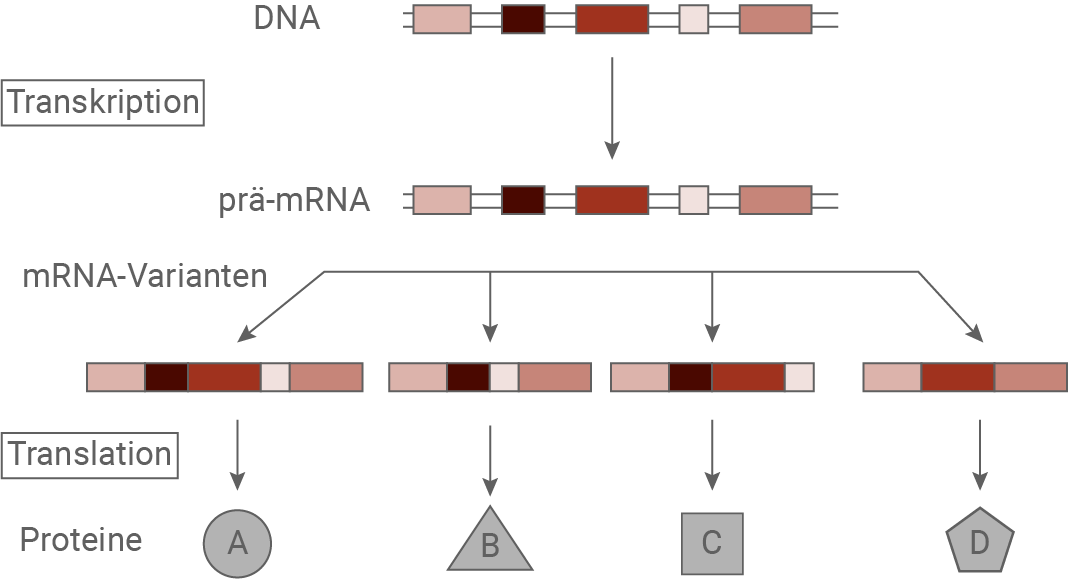

Material 2 zur Aufgabe 2: Alternatives Spleißen bei Eukaryoten

Material 3 zur Aufgabe 3: Vergleich verschiedener Axone

Nach: https://www.u-helmich.de/bio/neu/1/12/122/1223-Markhaltig.html (01.03.2023)

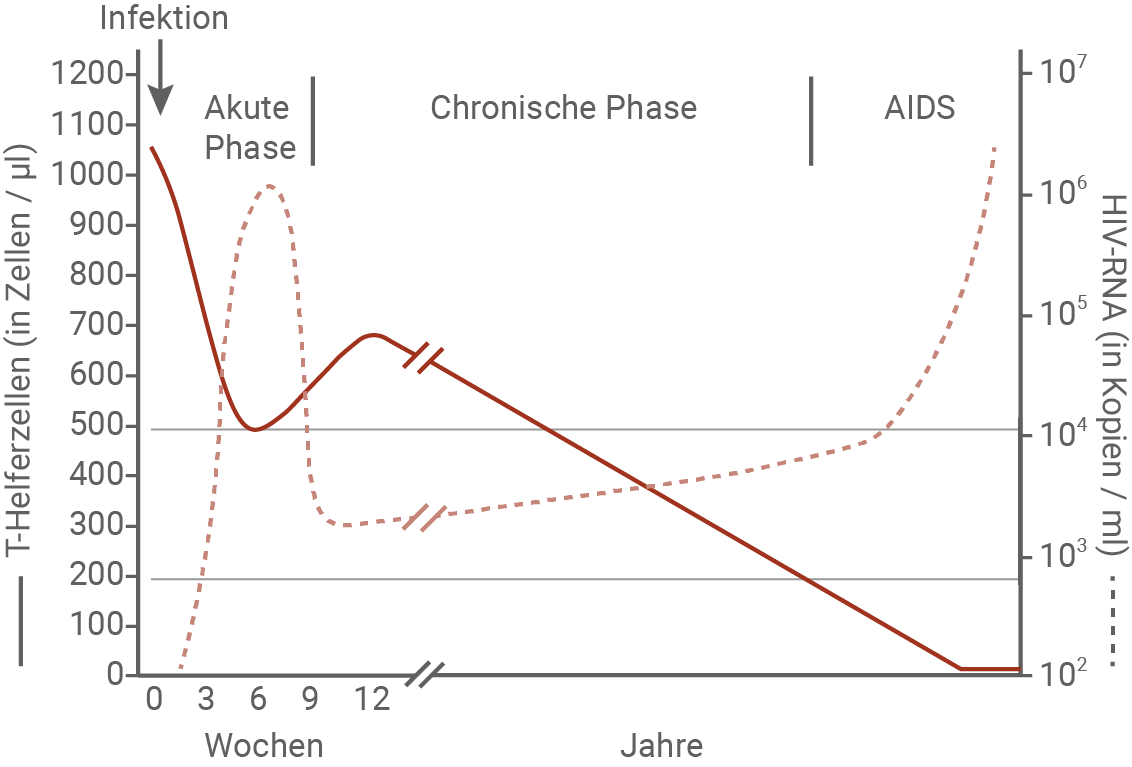

Material 4 zur Aufgabe 4: HIV und AIDS

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.1

Erbmaterial der Taufliege Drosophila melanogaster – Skizzen zur intra- und interchromosomalen Rekombination:

1.2

Vererbung bei Drosophila melanogaster – Mendel’sche Regeln:

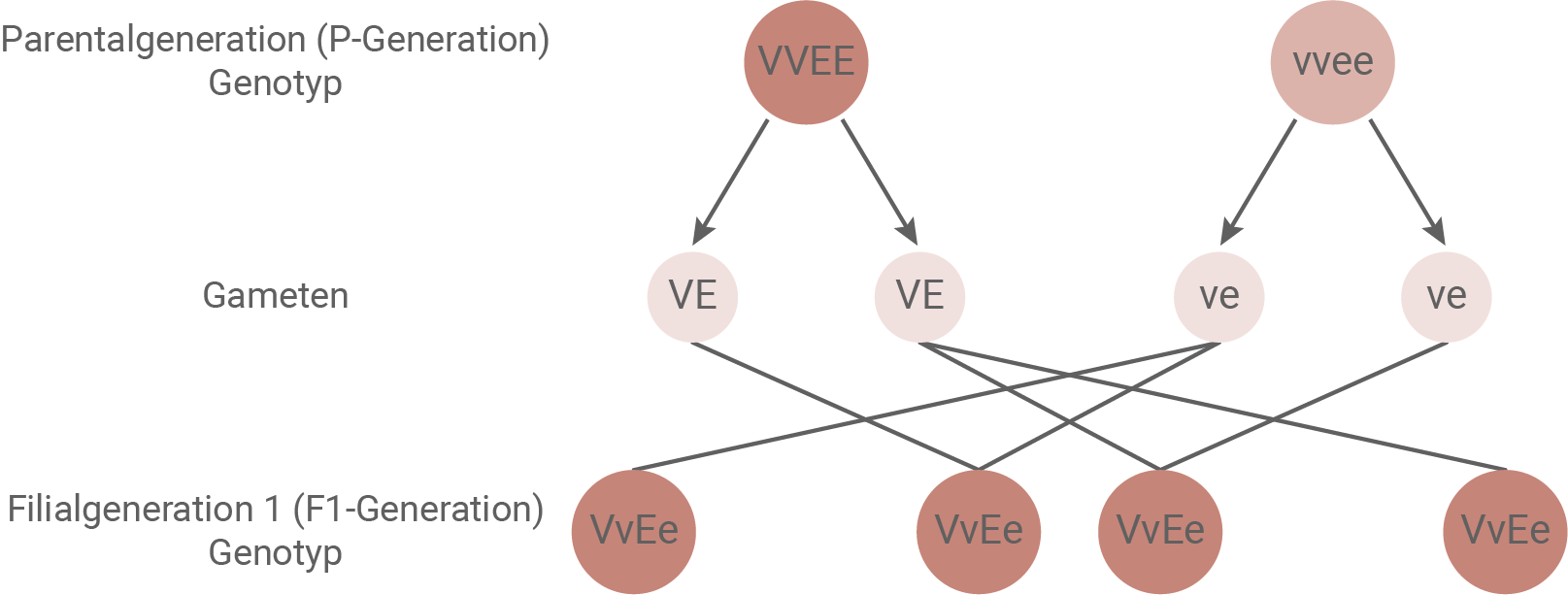

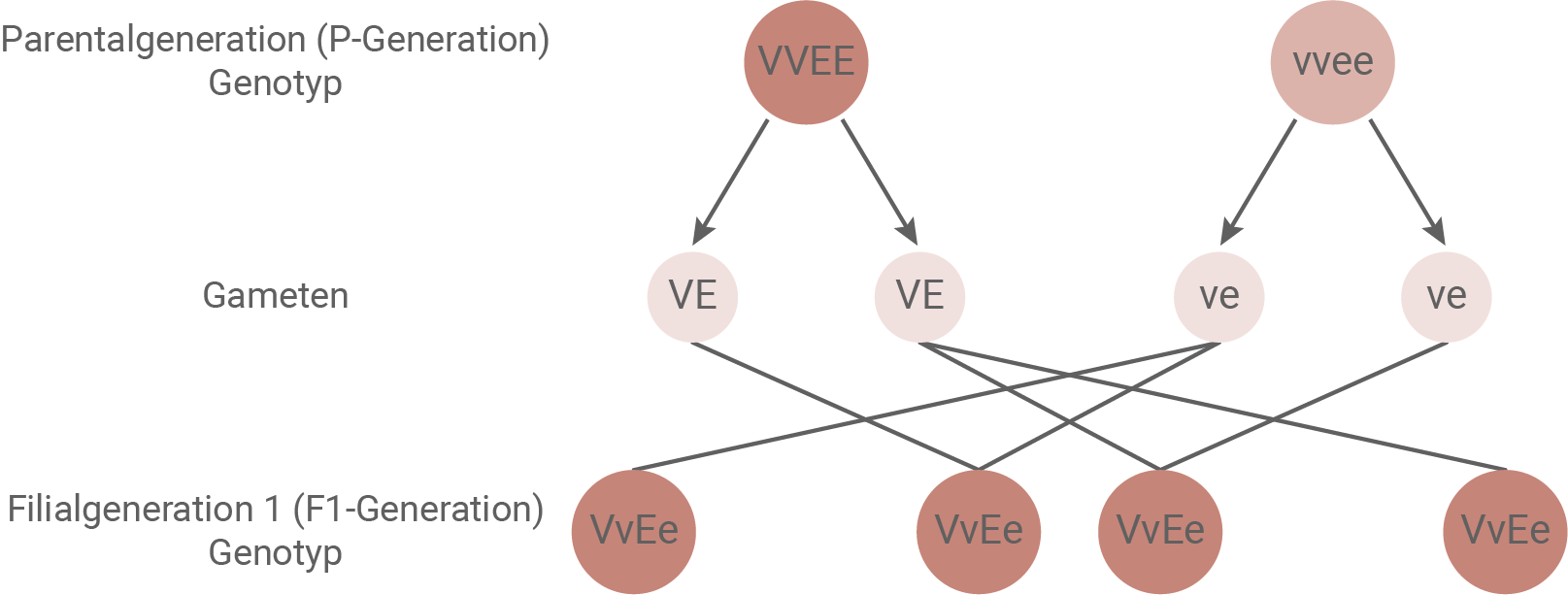

Schritt 1: Parentalgeneration (P-Generation)

Genotypen der Eltern:

Schritt 2: Filialgeneration 1 (F1-Generation)

Da alle Nachkommen der P-Generation den Genotyp VvEe haben, erfolgt die Kreuzung innerhalb der F1-Generation als VvEe × VvEe.

Mögliche Gameten der F1-Generation:

Schritt 2: Filialgeneration 1 (F1-Generation)

Da alle Nachkommen der P-Generation den Genotyp VvEe haben, erfolgt die Kreuzung innerhalb der F1-Generation als VvEe × VvEe.

Mögliche Gameten der F1-Generation:

Schritt 4: Phänotypische Verteilung in der F2-Generation

Die verschiedenen Genotypen ergeben vier Phänotypen im Verhältnis 9 : 3 : 3 : 1:

- Wildtyp-Weibchen: Genotyp VVEE – homozygot für gerade Flügel (V) und hellbraunen Körper (E)

- Doppelmutanten-Männchen: Genotyp vvee – homozygot für verkümmerte Flügel (v) und dunklen Körper (e)

- Weibchen (Wildtyp): bildet nur VE-Gameten

- Männchen (Doppelmutant): bildet nur ve-Gameten

- Alle Nachkommen der F1-Generation haben den Genotyp VvEe und zeigen den Wildtyp-Phänotyp (gerade Flügel, hellbrauner Körper) aufgrund der Dominanz von V und E

- Jede F1-Fliege kann vier verschiedene Gameten bilden: VE, Ve, vE, und ve.

| VE | Ve | vE | ve | |

|---|---|---|---|---|

| VE | VVEE | VVEe | VvEE | VvEe |

| Ve | VVEe | VVee | VvEe | Vvee |

| vE | VvEE | VvEe | vvEE | vvEe |

| ve | VvEe | Vvee | vvEe | vvee |

- Wildtyp (gerade Flügel, hellbrauner Körper): mind. ein V und ein E – 9/16

- Mutante mit verkümmerten Flügeln, hellbrauner Körper: vv und mind. ein E – 3/16

- Mutante mit gerade Flügeln, dunkler Körper: mind. ein V und ee – 3/16

- Doppelmutante (verkümmerte Flügel, dunkler Körper): vvee – 1/16

- Uniformitätsregel (1. Mendel’sche Regel): In der F1-Generation zeigen alle Nachkommen denselben Phänotyp (Wildtyp), weil die dominanten Allele V und E den Phänotyp bestimmen.

- Spaltungsregel (2. Mendel’sche Regel): In der F2-Generation spalten sich die Phänotypen im Verhältnis 9 : 3 : 3 : 1 auf, was typisch für einen dihybriden Erbgang ist.

- Unabhängigkeitsregel (3. Mendel’sche Regel): Da die beiden Merkmale auf unterschiedlichen Chromosomen liegen, werden sie unabhängig voneinander vererbt. Die Vererbung der Flügelform beeinflusst nicht die Vererbung der Körperfarbe.

2

Translation bei Eukaryoten und die Ein-Gen-ein-Polypeptid-Hypothese:

Translation bei Eukaryoten: Die Translation bei Eukaryoten ist der Prozess, bei dem eine mRNA-Sequenz in eine Polypeptidkette übersetzt wird. Dieser Prozess läuft in drei Phasen ab:

- Initiation: Die kleine ribosomale Untereinheit bindet an die mRNA und sucht das Startcodon (AUG). Sobald dieses gefunden ist, bindet die Initiator-tRNA, die Methionin trägt, an die mRNA.

- Elongation: Die große ribosomale Untereinheit tritt hinzu, und die Translation beginnt. Die tRNAs transportieren die entsprechenden Aminosäuren, die durch Peptidbindungen zu einer wachsenden Polypeptidkette verknüpft werden. Der Ribosomenkomplex bewegt sich entlang der mRNA in 5'-zu-3'-Richtung.

- Termination: Sobald ein Stoppcodon (UAA, UAG oder UGA) erreicht wird, endet die Translation, und das Ribosom zerfällt. Die Polypeptidkette wird freigesetzt und später gefaltet, um ein funktionelles Protein zu bilden.

3

Verlauf eines Aktionspotenzials und Erregungsleitung in verschiedenen Axonen:

Verlauf eines Aktionspotenzials:

- Ruhemembranpotential: Im Ruhezustand liegt das Membranpotential bei etwa -70 mV. Das Innere der Zelle ist negativ geladen im Vergleich zur Außenseite. Dies wird durch die Na+/K+-Pumpe und die selektive Permeabilität der Membran aufrechterhalten.

- Depolarisation: Ein Reiz führt dazu, dass spannungsgesteuerte Na+-Kanäle sich öffnen und Na+-Ionen in die Zelle strömen, was eine positive Ladung im Zellinneren verursacht. Das Membranpotential verschiebt sich in Richtung des positiven Bereichs.

- Repolarisation: Sobald das Membranpotential einen bestimmten Schwellenwert erreicht hat, schließen die Na+-Kanäle, und die K+-Kanäle öffnen sich. K+-Ionen strömen aus der Zelle heraus, und das Membranpotential kehrt wieder in den negativen Bereich zurück.

- Hyperpolarisation und Rückkehr zum Ruhemembranpotential: Es folgt eine kurze Phase der Hyperpolarisation, bevor das Ruhemembranpotential wiederhergestellt wird.

4

HIV und AIDS – Interpretation des Materials:

Auf der x-Achse ist der zeitliche Verlauf von HIV-Infektionen in Wochen bis Jahren dargestellt. Die y-Achse zeigt die Konzentration von T-Helferzellen pro µl Blut und die Menge an HIV-RNA-Kopien. Nach einer akuten Phase (erste Wochen) fällt die Zahl der T-Helferzellen, während die Viruslast zunächst steigt, dann aber auf einem niedrigeren Niveau stabil bleibt (chronische Phase). Im Laufe der Zeit nimmt die Zahl der T-Helferzellen weiter ab, bis schließlich die Schwelle erreicht wird, bei der AIDS diagnostiziert wird.

Der kontinuierliche Verlust von T-Helferzellen führt zu einer schweren Schwächung des Immunsystems, da diese Zellen eine zentrale Rolle bei der Koordination der Immunantwort spielen. Sobald die Anzahl der T-Helferzellen unter einen kritischen Wert fällt (etwa 200 Zellen/µl Blut), kann der Körper opportunistischen Infektionen nicht mehr effektiv entgegentreten, was zur Entwicklung von AIDS führt.