Aufgabe 3 – Blattläuse im Kartoffelfeld

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Aufgabe 3, M 1: Insekten im Kartoffelfeld

An den Blättern der Kartoffelpflanzen findet man oftmals die Grüne Pfirsichblattlaus (Myzus persicae), die in schneller Folge mehrere Generationen pro Saison hervorbringen kann. Die Entwicklung verläuft über vier Larvenstadien, die jeweils nach einer Häutung wachsen, bevor ihr neues aus Chitin bestehendes Außenskelett aushärtet. Mit ihren Mundwerkzeugen stechen die Larven und die adulten Tiere das Phloem der Leitbündel in den Laubblättern an und saugen den dort transportierten Pflanzensaft, der u. a. Disaccharide und lösliche Proteine enthält. Dabei können auch pflanzenpathogene Viren übertragen werden. Die Kartoffelpflanzen reagieren durch ein Einrollen der Blätter. Starker Blattlausbefall kann auch zur Vergilbung der Blätter führen.Ebenfalls in Kartoffelfeldern anzutreffen ist der Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata). Weibchen der Art legen nach der Paarung Eier an von Blattläusen befallenen Pflanzenteilen ab. Sowohl die daraus schlüpfenden Larven als auch die adulten Käfer fressen Blattläuse. Aufgrund der Entwicklungsdauer von 30-60 Tagen kommt es meist zu zwei Generationen pro Jahr. Der Zweipunkt-Marienkäfer (Adalia bipunctata) weist eine ähnliche Lebensweise auf und ist ebenfalls in Kartoffelfeldern anzutreffen. Brackwespen der Gattung Aphidia legen mithilfe eines Legestachels Eier in Blattläusen ab, von denen sich die schlüpfenden Larven ernähren. Zunehmend wird in europäischen Kartoffelbeständen auch der ursprünglich in Asien beheimatete Harlekin-Marienkäfer (Harmonia axyridis) beobachtet. Dieser Käfer frisst neben Blattläusen beispielsweise auch Eier und Larven anderer Käferarten. nach: Jansen, J.P., Hautier, L. (2007), Ladybird population dynamics in potato: comparison of native species with an invasive species, Harmonia axyridis, BioControl, https://www.researchgate.net/publication/282723130 (letzter Zugriff am: 04.10 .2024)

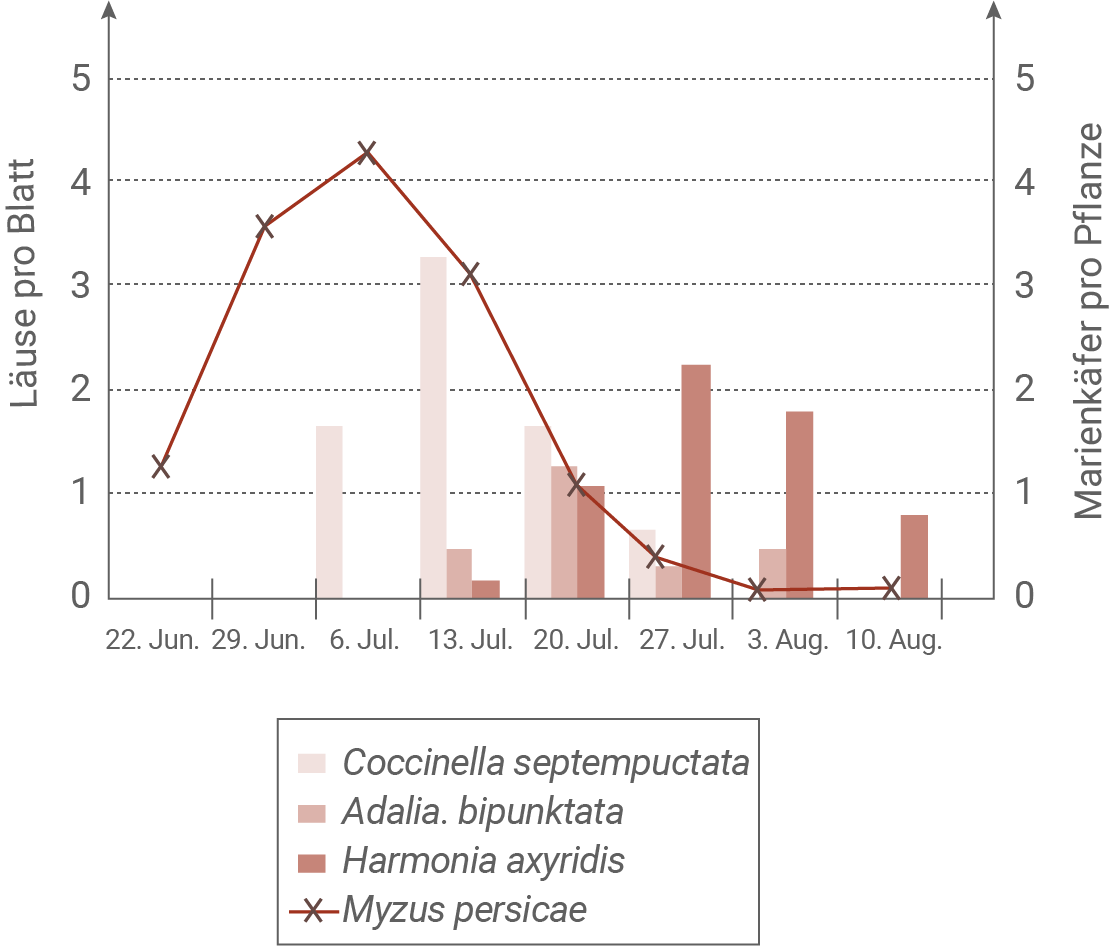

Aufgabe 3, M 2: Untersuchungsergebnisse auf einem Kartoffelfeld

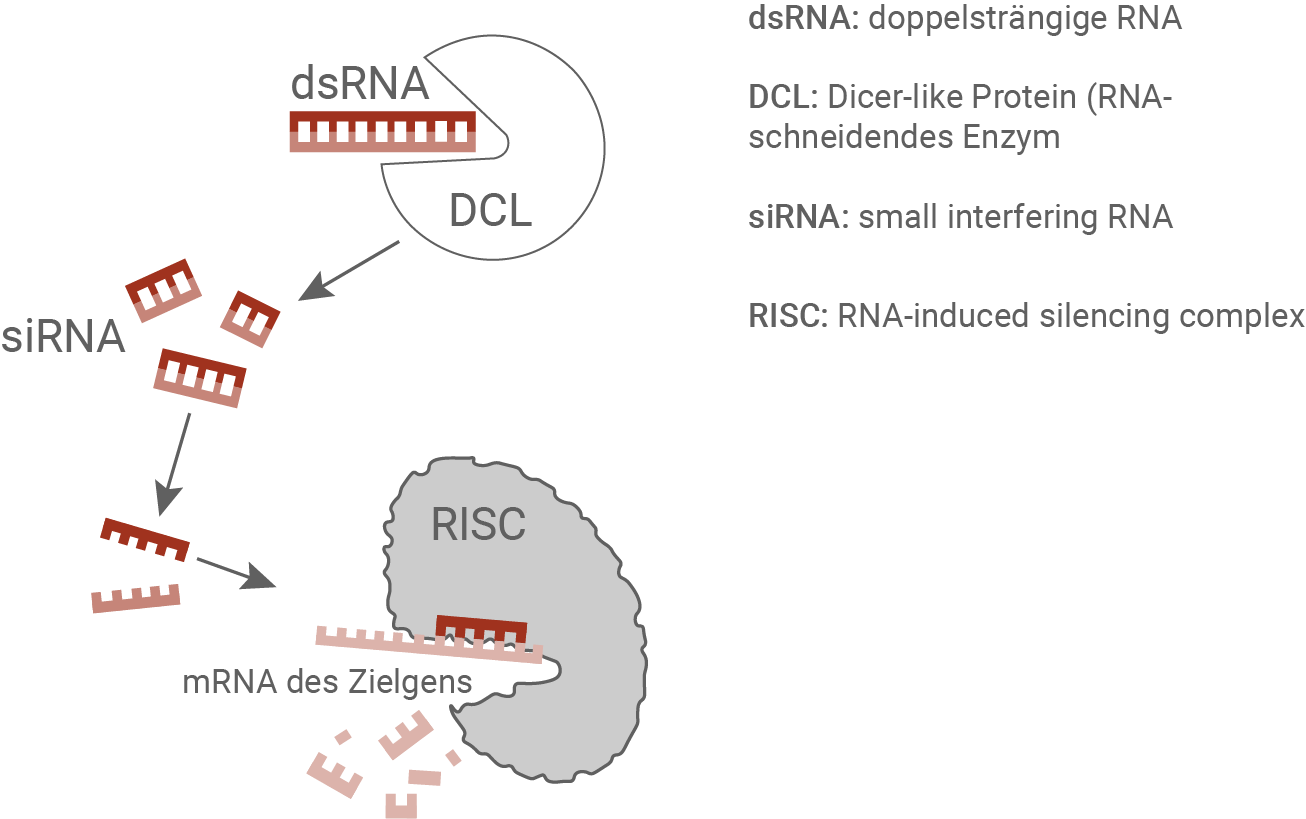

Aufgabe 3, M 3: RNA-Interferenz

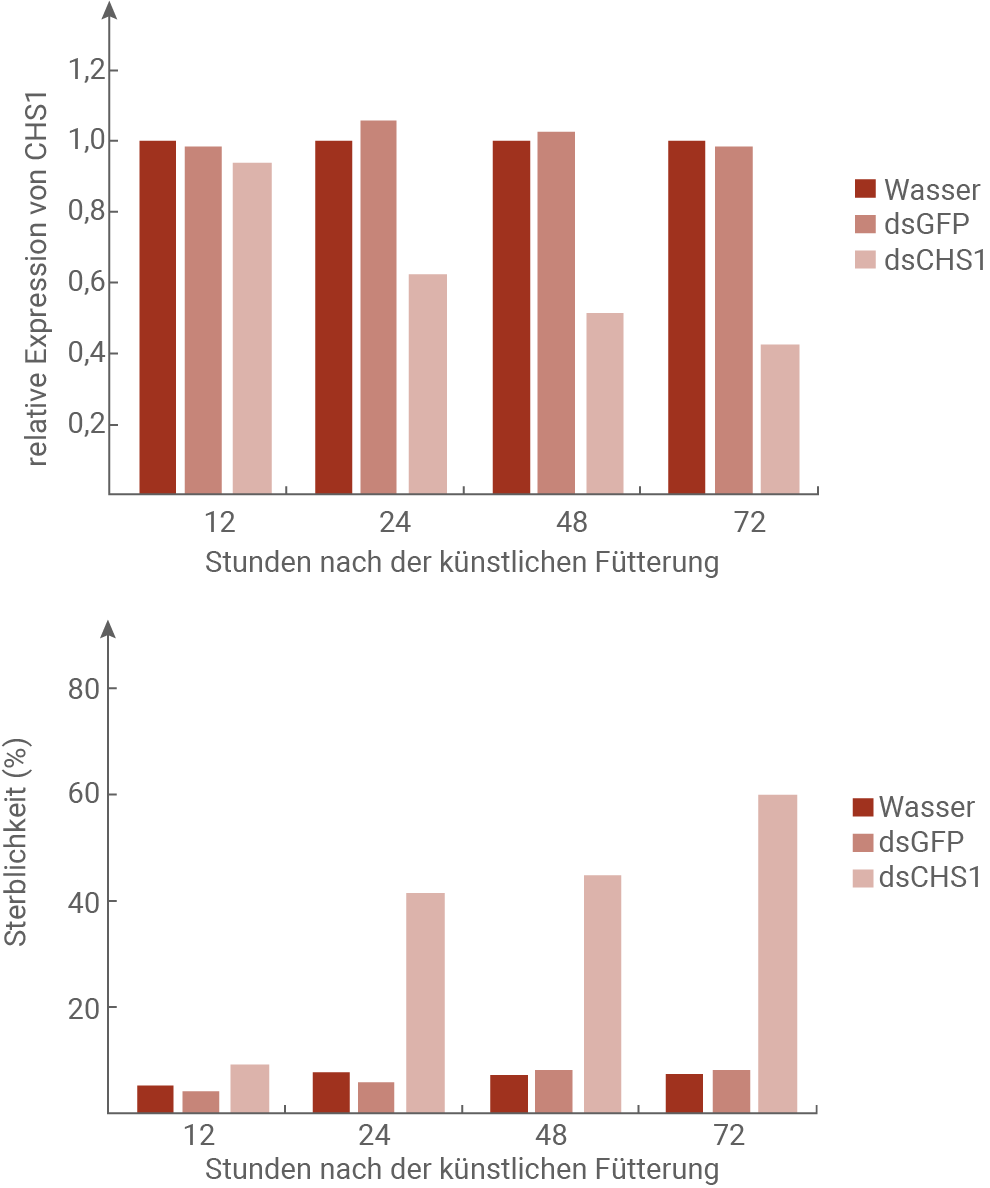

Aufgabe 3, M 4: Untersuchungsergebnisse zu Blattläusen nach künstlicher Fütterung

CHS1 = Chitinsynthase 1

dsGFP = doppelsträngige RNA des grün fluoreszierenden Proteins

dsCHS1 = doppelsträngige RNA der Chitinsynthase 1 nach: Ullah, F. et al. (2022), RNAi-Mediated Knockdown of Chitin Synthase 1 (CHS1) Gene Causes Mortality and Decreased Longevity and Fecundity in Aphis gossypii, https://www.researchgate.net/publication/338192187 (letzter Zugriff am: 04.10.2024)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Die Grüne Pfirsichblattlaus lebt parasitisch auf der Kartoffelpflanze, indem sie deren Phloemsaft anzapft. Dabei nimmt sie energiereiche, organische Stoffe auf, die nicht körpereigen sind – eine Voraussetzung für die heterotrophe Assimilation. Dies stellt für die Blattlaus einen deutlichen Vorteil dar, da sie ohne eigene Photosynthese auf energieliefernde Substanzen zugreifen kann. Für die Kartoffelpflanze hingegen ist der Befall nachteilig: Sie verliert wichtige Assimilate, was ihre Stoffwechselprozesse schwächt. Zusätzlich können über die Blattlaus Pflanzenviren übertragen werden, die das Einrollen und Vergilben der Laubblätter verursachen und so die Photosyntheseleistung der Pflanze weiter verringern. Dieses Verhältnis ist ein typisches Beispiel für Parasitismus, bei dem der Parasit profitiert, ohne den Wirt unmittelbar zu töten.

In einem anderen ökologischen Zusammenhang steht die Grüne Pfirsichblattlaus in einer Räuber-Beute-Beziehung zum Siebenpunkt-Marienkäfer. Dessen Larven und adulte Tiere erbeuten und töten Blattläuse, von denen sie sich ernähren.

Kommt es zum Zusammentreffen des Siebenpunkt- und des Zweipunkt-Marienkäfers im selben Lebensraum, so kann zwischen diesen Arten Konkurrenz entstehen. Beide nutzen Blattläuse als gemeinsame Nahrungsquelle, wodurch eine gegenseitige Beeinträchtigung entsteht. Diese Form der Ressourcenkonkurrenz bezeichnet man als zwischenartliche Konkurrenz.

Ende Juni bis Anfang Juli steigt die Population der Blattläuse stark an, fällt jedoch bis Ende Juli wieder auf null ab. Die Populationen der Marienkäferarten folgen zeitlich versetzt: Zuerst steigt die Zahl der Siebenpunkt-Marienkäfer, danach die der Zweipunkt- und schließlich die der Harlekin-Marienkäfer. Diese zeitlich gestaffelte Entwicklung der Prädatoren trägt zur Bekämpfung der Blattläuse bei.

Auswirkungen der Einwanderung des Harlekin-Marienkäfers:Der Harlekin-Marienkäfer erscheint zeitlich später als die anderen Arten, wirkt aber zusätzlich regulierend auf die Blattlauspopulation ein. Allerdings frisst er nicht nur Blattläuse, sondern auch Larven und adulte Tiere einheimischer Marienkäferarten. Langfristig kann dies zur Verringerung der einheimischen Prädatoren führen und dadurch die nachhaltige Blattlausbekämpfung erschweren.

Bei der Aufnahme doppelsträngiger RNA (dsRNA) über die Nahrung gelangt diese in die Körperzellen. Dort wird die dsRNA durch Enzyme in kleinere Fragmente zerlegt. Eines dieser Fragmente bindet an den sogenannten RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) und wird dabei in einen einzelsträngigen Abschnitt umgewandelt. Dieser einzelsträngige RNA-Abschnitt kann nun gezielt an die mRNA eines bestimmten Zielgens binden – basierend auf komplementärer Basenpaarung. Durch diese Bindung wird die mRNA abgebaut, wodurch verhindert wird, dass sie in ein Protein übersetzt wird. So wird die Translation gezielt unterdrückt.

Die dargestellten Größen sind die relative Bildung des Enzyms Chitinsynthase 1 sowie die Sterblichkeit innerhalb der Blattlauspopulation – jeweils in Abhängigkeit von der Zeit nach der Fütterung.

Die Untersuchung zeigt, dass bei der Fütterung mit doppelsträngiger RNA (dsRNA) eines Kontrollgens (grün fluoreszierendes Protein, GFP) sowohl die Enzymbildung als auch die Sterblichkeit weitgehend konstant bleiben und mit den Werten der Kontrollgruppe ohne dsRNA übereinstimmen. Wird den Blattläusen hingegen dsRNA der Chitinsynthase 1 verabreicht, nimmt die Enzymbildung kontinuierlich ab – bis auf etwa 40 % des Ausgangswertes. Parallel dazu steigt die Sterblichkeit der Blattläuse stetig an und erreicht schließlich etwa 60 %.

Dieser Effekt lässt sich durch den Mechanismus der RNA-Interferenz erklären. Die verabreichte dsRNA der Chitinsynthase wird in den Zellen der Blattlaus in kleine Fragmente gespalten, wovon ein Fragment in den RISC-Komplex eingebaut wird. Dieses führt zur gezielten Zerstörung der Chitinsynthase-mRNA, wodurch die Translation des Enzyms unterdrückt wird. Da Chitinsynthase ein zentrales Enzym für die Bildung des Chitinpanzers bei der Häutung ist, kommt es zu einer unvollständigen Ausbildung des Außenskeletts. Die betroffenen Blattläuse sind dadurch schlechter gegen äußere Einflüsse geschützt, was zu einer erhöhten Sterblichkeit führt.

Die Tatsache, dass bei der Gabe von dsRNA eines anderen Gens (GFP) keine Veränderung eintritt, unterstreicht die hohe Spezifität der RNA-Interferenz. Sie wirkt gezielt nur gegen die mRNA, die zur verabreichten dsRNA passt.