G2: Das Darm-Mikrobiom

1

Darm und Darmwand sind geschätzt von 40 Billionen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilzen besiedelt. Sie bilden eine komplexe Lebensgemeinschaft und leisten wichtige Aufgaben im menschlichen Organismus. Die Zusammensetzung des Mikrobioms ist bei jedem Menschen einzigartig und für die Verdauung sowie das Immunsystem lebensnotwendig.

Fertige eine beschriftete Skizze zum Bau der Biomembran nach dem Flüssig-Mosaik-Modell an. Erläutere zwei Struktur- und Funktionszusammenhänge am Beispiel der Dünndarmzellmembran.

Fertige eine beschriftete Skizze zum Bau der Biomembran nach dem Flüssig-Mosaik-Modell an. Erläutere zwei Struktur- und Funktionszusammenhänge am Beispiel der Dünndarmzellmembran.

(9 BE)

2

Darmbakterien der Gattung Bifidobacterium synthetisieren Tryptophan, eine Aminosäure, die sie für den Aufbau ihrer Eiweiße verwenden.

Erläutere unter Nutzung von Material 1 die Regulation der Genexpression bei Bifidobakterien bei An- und Abwesenheit von Tryptophan.

Erläutere unter Nutzung von Material 1 die Regulation der Genexpression bei Bifidobakterien bei An- und Abwesenheit von Tryptophan.

(10 BE)

3

Clostridium difficile ist im Normalfall ein harmloser Mitbewohner im Darm. Nach einer Antibiotikabehandlung kann das Gleichgewicht der Mikroben durcheinandergeraten. Das Bakterium kann überhandnehmen und für Beschwerden wie chronischen Durchfall im Verdauungstrakt sorgen.

3.1

Erkläre mithilfe von Material 2 die Wirkung von Antibiotika auf das Bakterium an drei selbst gewählten Beispielen.

3.2

Analysiere die Zunahme antibiotikaresistenter Bakterien auf der Grundlage der synthetischen Evolutionstheorie mithilfe der Materialien 3 A und 3 B. Leite Folgen für den medizinischen Einsatz von Antibiotika beim Menschen ab.

(23 BE)

4

Das Spektrum der Darmerkrankungen ist breit und reicht von harmlosen Infekten bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen.

Werte die Materialien 4 A und 4 B zusammenhängend aus und formuliere davon ausgehend eine Hypothese zu den Auswirkungen des sich verändernden Mikrobioms auf den menschlichen Organismus.

Werte die Materialien 4 A und 4 B zusammenhängend aus und formuliere davon ausgehend eine Hypothese zu den Auswirkungen des sich verändernden Mikrobioms auf den menschlichen Organismus.

(8 BE)

(50 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

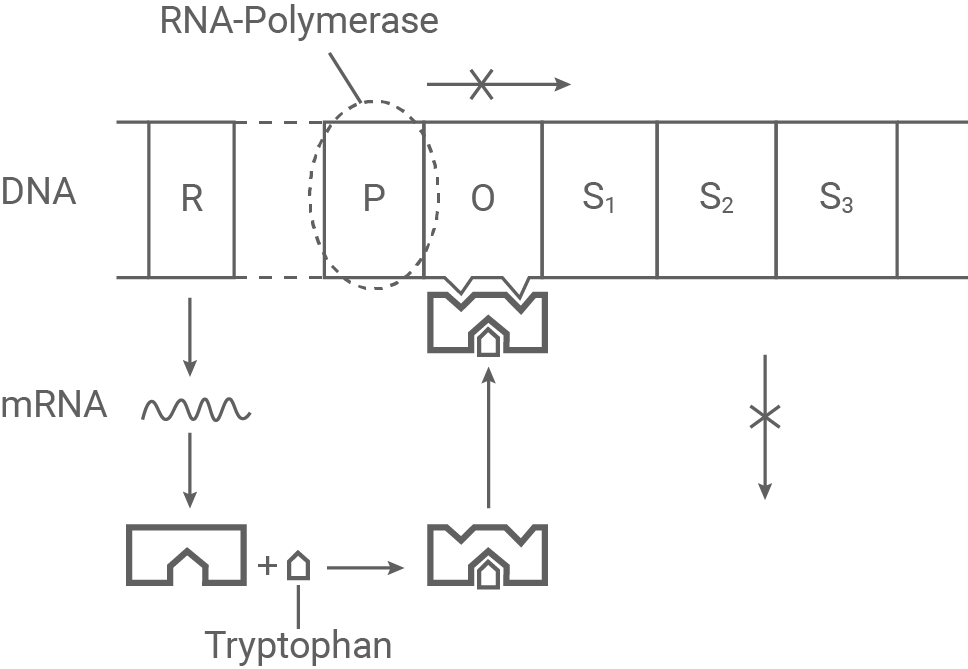

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Material 1 zur Aufgabe 2: Operon-Modell zur Regulation der Genaktivität

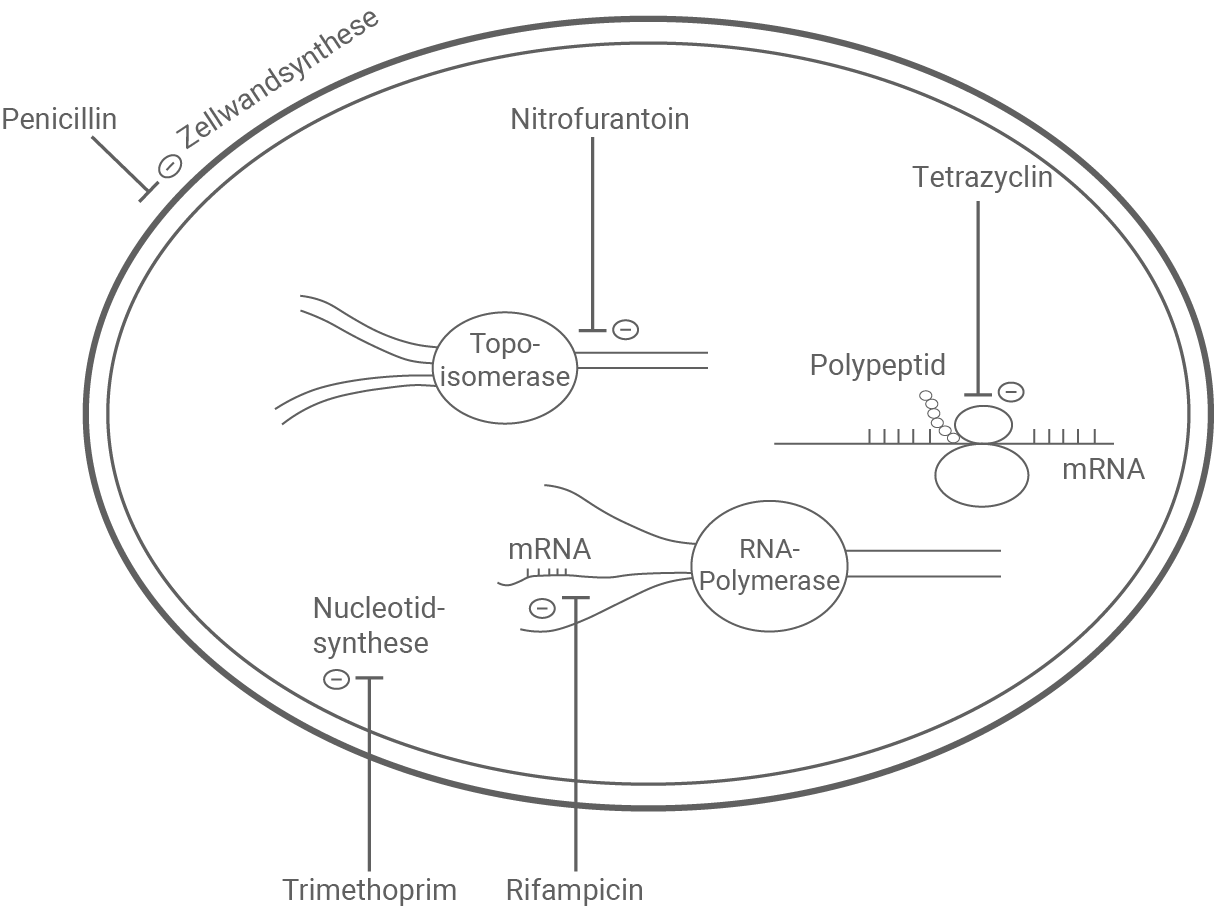

Material 2 zur Aufgabe 3.1: Wirkung von Antibiotika auf Bakterien

Material 3 zur Aufgabe 3.2:

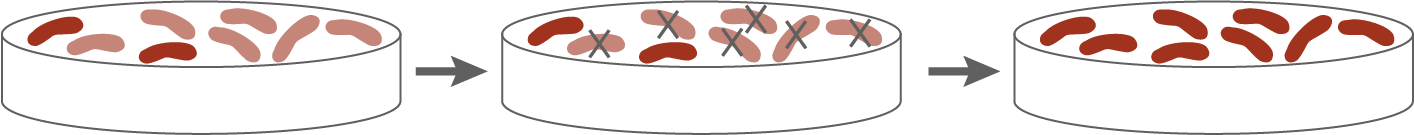

A – Folgen des Antibiotikaeinsatzes

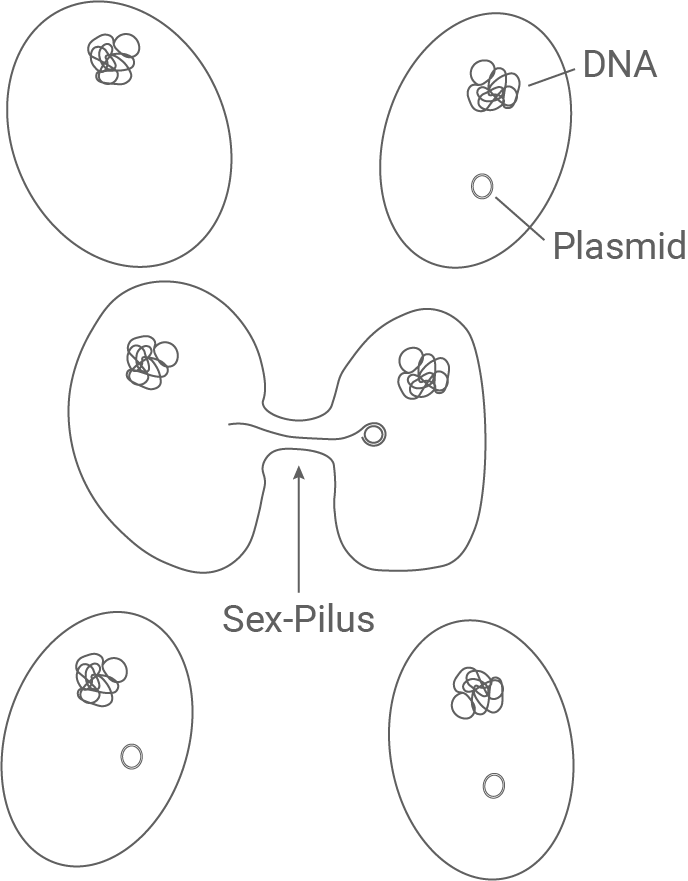

B – Konjugation

Material 4 zur Aufgabe 4:

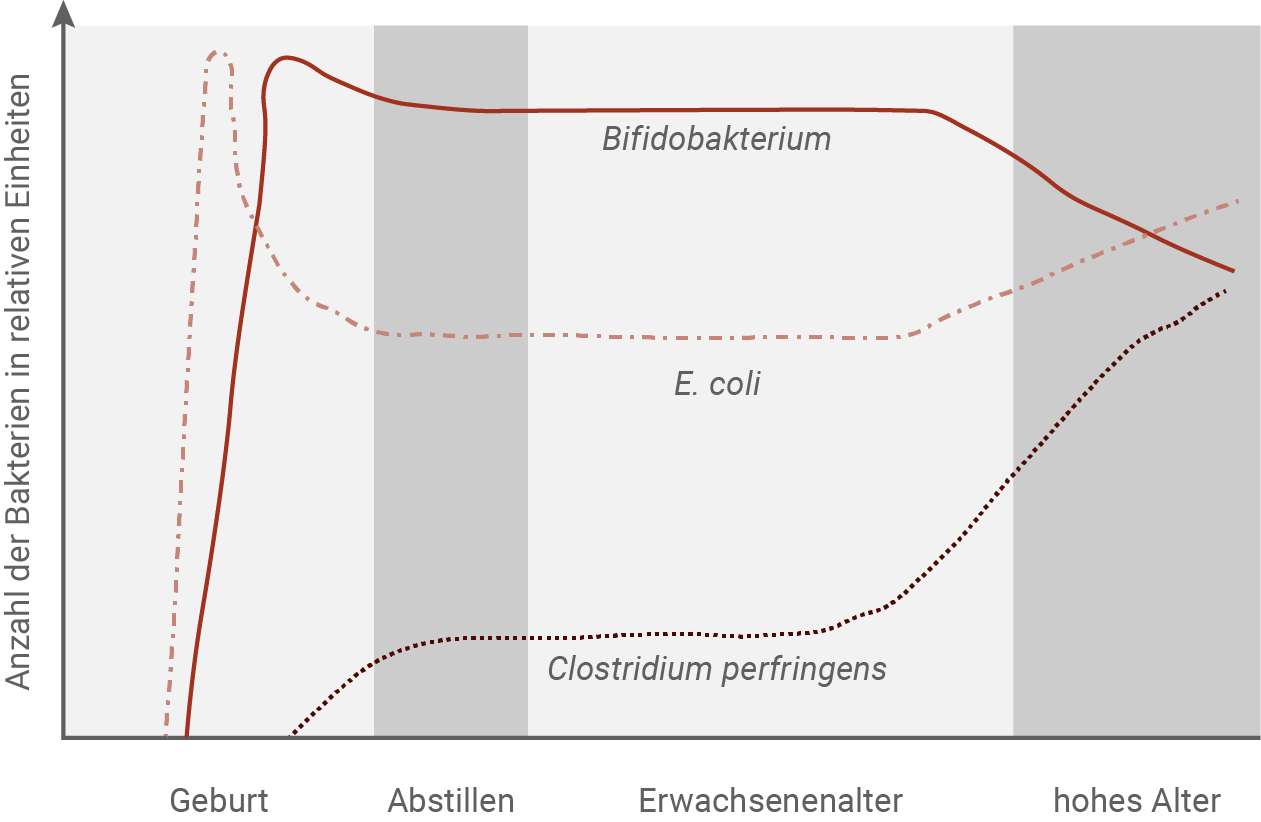

A – Zusammensetzung des Darm-Mikrobioms (Ausschnitt)

B – Darmmikroben

| Vertreter | Stoffwechselspektrum |

|---|---|

| Bifidobacterium | Verwertung von Kohlenhydraten, v. a. Ballaststoffe (ohne Gasentwicklung); Produktion kurzkettiger Fettsäuren; Betreiben von Milchsäuregärung |

| Escherichia coli | Kohlenhydratvergärung mit Produktion gasförmiger Metaboliten (Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid); Sauerstoffzehrung im Darm und damit Wegbereiter für anaerobe Bakterien; Auslöser für Magen- und Darmentzündungen |

| Clostridium perfringens | Verwertung von Proteinen und Fetten |

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1

Bau der Biomembran nach dem Flüssig-Mosaik-Modell:

Zwei Struktur- und Funktionszusammenhänge:

Zwei Struktur- und Funktionszusammenhänge:

- Selektive Permeabilität: Die Phospholipid-Doppelschicht ist für kleine, unpolare Moleküle durchlässig (z.B. Sauerstoff, CO2), während polare oder geladene Moleküle (z.B. Ionen, Glukose) spezielle Transportproteine benötigen. Dies ermöglicht eine selektive Kontrolle der Stoffe, die in die Zelle gelangen oder sie verlassen.

- Flüssige Struktur: Die Phospholipide und Proteine können sich seitlich innerhalb der Schicht bewegen, was der Membran Flexibilität verleiht und die Funktion von Membranproteinen wie Rezeptoren oder Transportproteinen unterstützt. Cholesterin stabilisiert diese Beweglichkeit und verhindert, dass die Membran zu starr wird.

2

Genexpression bei Bifidobakterien in An- und Abwesenheit von Tryptophan:

Regulation der Genexpression bei Bifidobakterien:

Die Genexpression bei Bifidobakterien, die Tryptophan synthetisieren, folgt dem Prinzip des Operon-Modells. Hier wird die Tryptophan-Synthese durch negative Rückkopplung reguliert.

- Anwesenheit von Tryptophan: Wenn Tryptophan in ausreichender Menge vorhanden ist, bindet es an einen stets exprimierten Repressor, der dadurch aktiviert wird. Der aktivierte Repressor bindet an den Operator im Operon, was die Transkription der Gene, die für die Tryptophan-Synthese notwendig sind, blockiert. Dadurch wird die Produktion von Tryptophan gestoppt, sobald genug davon vorhanden ist.

- Abwesenheit von Tryptophan: Fehlt Tryptophan, ist der Repressor inaktiv und kann nicht an den Operator binden. In diesem Fall ist die RNA-Polymerase frei, die Gene des Operons zu transkribieren, und die Synthese der Enzyme zur Herstellung von Tryptophan kann beginnen. Dies stellt sicher, dass die Bakterien nur dann Tryptophan produzieren, wenn es benötigt wird.

3.1

Wirkung von Antibiotika auf Clostridium difficile:

Antibiotika wirken auf Bakterien, indem sie bestimmte Zellstrukturen oder -prozesse angreifen, die für das Überleben der Bakterien entscheidend sind. Drei Beispiele für die Wirkung von Antibiotika anhand von Material 2 sind:

- Penicillin: Hemmt die Zellwandsynthese durch Blockierung der Peptidoglykanverbindungen. Dies führt zu einer Schwächung der Zellwand und dem Platzen der Zelle (Lyse).

- Tetracyclin: Hemmt die Proteinsynthese, indem es an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms bindet und so die Anlagerung der tRNA an die mRNA verhindert. Dadurch können keine neuen Proteine synthetisiert werden.

- Rifampicin: Hemmt die RNA-Polymerase, ein Enzym, das für die Transkription von DNA zu mRNA notwendig ist. Dadurch können keine RNA-Moleküle gebildet werden, was die Proteinsynthese der Bakterien blockiert und so deren Vermehrung verhindert.

3.2

Zunahme antibiotikaresistenter Bakterien:

Analyse auf Grundlage der synthetischen Evolutionstheorie:

Diese Theorie verbindet Mendelsche Genetik mit Darwins Konzept der natürlichen Selektion:

- Selektion durch Antibiotikaeinsatz: Beim Einsatz von Antibiotika werden die empfindlichen Bakterien abgetötet, während die resistenten Bakterien überleben und sich vermehren. Antibiotika wirken also als selektiver Druck, der resistente Stämme begünstigt.

- Mutation und genetische Variation: In Bakterienpopulationen treten spontan Mutationen auf, die Antibiotikaresistenzen verleihen. Diese Mutationen können in Genen vorkommen, die für Zielstrukturen der Antibiotika kodieren (z.B. Ribosomenproteine, DNA-Gyrase).

- Horizontaler Gentransfer: Resistenzgene können zwischen Bakterien durch Konjugation (Austausch von Plasmiden) oder andere Mechanismen wie Transformation oder Transduktion übertragen werden. Dies beschleunigt die Ausbreitung resistenter Stämme.

4

Auswirkungen des sich verändernden Mikrobioms:

Hypothese zu den Auswirkungen des Mikrobioms:

Das Mikrobiom spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit des menschlichen Organismus, insbesondere für die Verdauung und das Immunsystem. Veränderungen im Mikrobiom, etwa durch Antibiotika, Ernährung oder Krankheiten, können weitreichende Auswirkungen auf den Körper haben. Basierend auf den Materialien lassen sich folgende Hypothesen formulieren:

- Beeinträchtigung des Immunsystems: Ein gestörtes Mikrobiom kann zu einer verminderten Immunabwehr führen, da wichtige Bakterien wie Bifidobacterium fehlen, die das Wachstum schädlicher Bakterien hemmen. Dies kann zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen führen.

- Veränderungen im Stoffwechsel: Verschiebungen in der Zusammensetzung des Mikrobioms, wie der Anstieg von Clostridium perfringens oder anderen pathogenen Bakterien, können zu Stoffwechselstörungen führen, die mit Fettleibigkeit oder entzündlichen Darmerkrankungen assoziiert sind. Diese Bakterien erzeugen toxische Stoffwechselprodukte, die den Darm schädigen. Mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko für Darmkrebs, da C. perfringens krebserregende Stoffe produziert, und dieses Bakterium im hohen Alter zunimmt.