Vorschlag A – Rund ums Haar

Haare haben verschiedene Funktionen. Sie schützen vor Wärme, Kälte und gesundheitsgefährdender ultravioletter Strahlung der Sonne, dienen als Schmuck und werden als individuelles Ausdrucksmittel der Persönlichkeit eingesetzt. Die Festigkeit, Elastizität und Sprungkraft des Haares ist auf das Strukturprotein Keratin, die Grundsubstanz des Haares, zurückzuführen. Von anderen Strukturproteinen wie zum Beispiel dem Kollagen, unterscheidet sich Keratin dadurch, dass die Aminosäure Cystein in beträchtlichen Mengen enthalten ist, die die Struktur der Haare maßgeblich beeinflusst. Die Haarstruktur kann aber auch verändert werden, indem das Haar chemisch behandelt wird. Dies passiert am häufigsten bei einer Dauerwelle, durch die glattes Haar über einen längeren Zeitraum hinweg gelockt bleibt.

Für den Halt einer Frisur bei ungünstigen Witterungseinflüssen wird oft Haarspray verwendet. Haarspray enthält makromolekulare Verbindungen, die eine unsichtbare Schicht auf den Haaren bilden und so die Haarstruktur stabilisieren.

Bei Haarlosigkeit und je nach traditionellen Sitten werden Perücken getragen. Sie dienen als Haarersatz oder werden zur Kostümierung eingesetzt. Perücken lassen sich aus künstlichem oder echtem Haar herstellen.

Der Hauptbestandteil von menschlichem Kopfhaar ist das Strukturprotein Keratin.

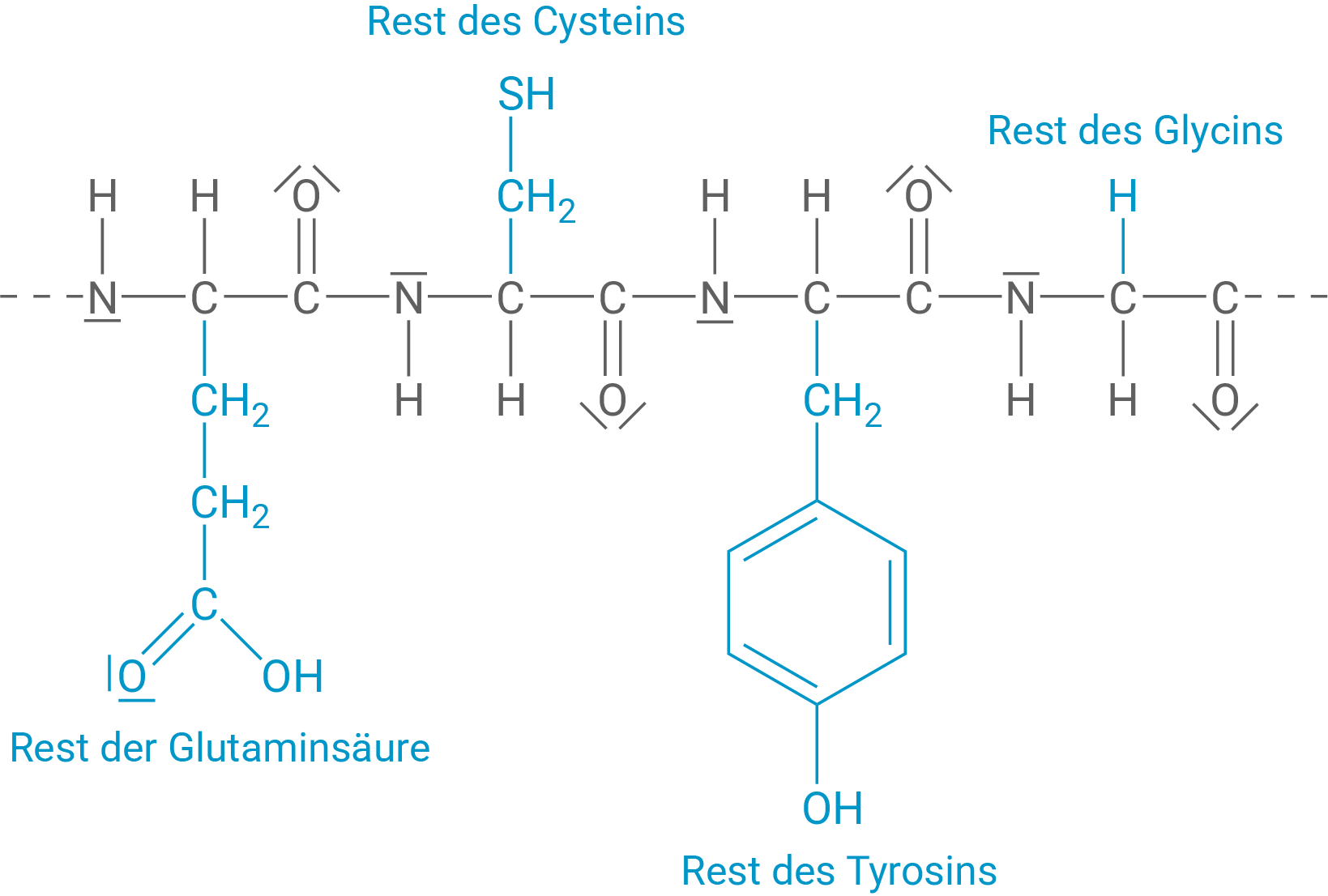

Formuliere mithilfe von Material 1 einen Strukturformelausschnitt der Primärstruktur des Keratin-Proteins aus vier Aminosäure-Bausteinen, die in der in Material 1 genannten Reihenfolge vorliegen.

Erläutere allgemein das Zustandekommen der Tertiärstruktur eines Proteins in Abhängigkeit von den in der Primärstruktur vorliegenden Resten.

Die dauerhafte Verformung der Haare vom glatten zum gewellten Haar wird als Dauerwelle bezeichnet und erfolgt in mehreren Schritten (Material 2).

Im Labor lässt sich der Vorgang der Fixierung im Reagenzglas nachbilden. Dabei lässt man stellvertretend die Aminosäure Cystein mit dem Fixiermittel reagieren.

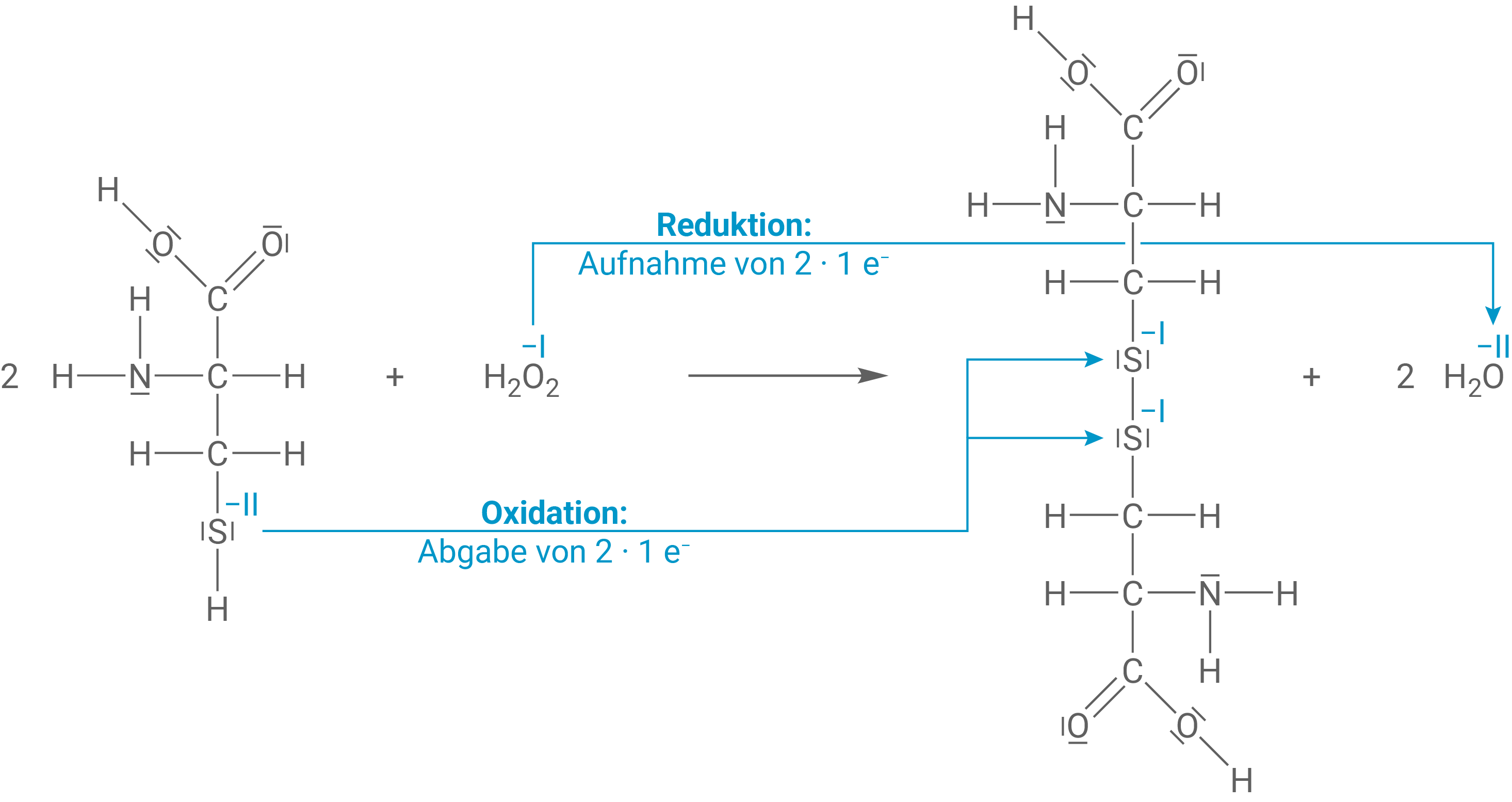

Formuliere die Reaktionsgleichung für die Bildung einer Disulfidbrücke in Schritt 3 zwischen zwei Cystein-Molekülen unter Verwendung von Strukturformeln für die organischen Verbindungen.

Zeige anhand der wesentlichen Oxidationszahlen und der Elektronenübergänge, dass es sich um eine Redoxreaktion handelt.

Das in Material 2 genannte Wellmittel ist meist eine alkalische Lösung, die unter anderem auch Carbonat- und Hydrogencarbonat-Ionen

in einem bestimmten Konzentrationsverhältnis enthält, um den pH-Wert der Lösung konstant zu halten.

Entsprechende wässrige Lösungen dieser beiden Ionensorten haben eine Pufferwirkung und kommen auch in der Natur vor (Material 3).

Berechne die Konzentration an Hydroxid-Ionen in einer Wellmittel-Lösung, die einen -Wert von

aufweist.

Erkläre die Pufferwirkung einer wässrigen Lösung, die ein Gemisch aus Carbonat- und Hydrogencarbonat-Ionen enthält, auch mithilfe von Reaktionsgleichungen.

Berechne auf Grundlage von Material 3 den pH-Wert einer Pufferlösung mit in der

Natriumhydrogencarbonat und

Natriumcarbonat gelöst vorliegen.

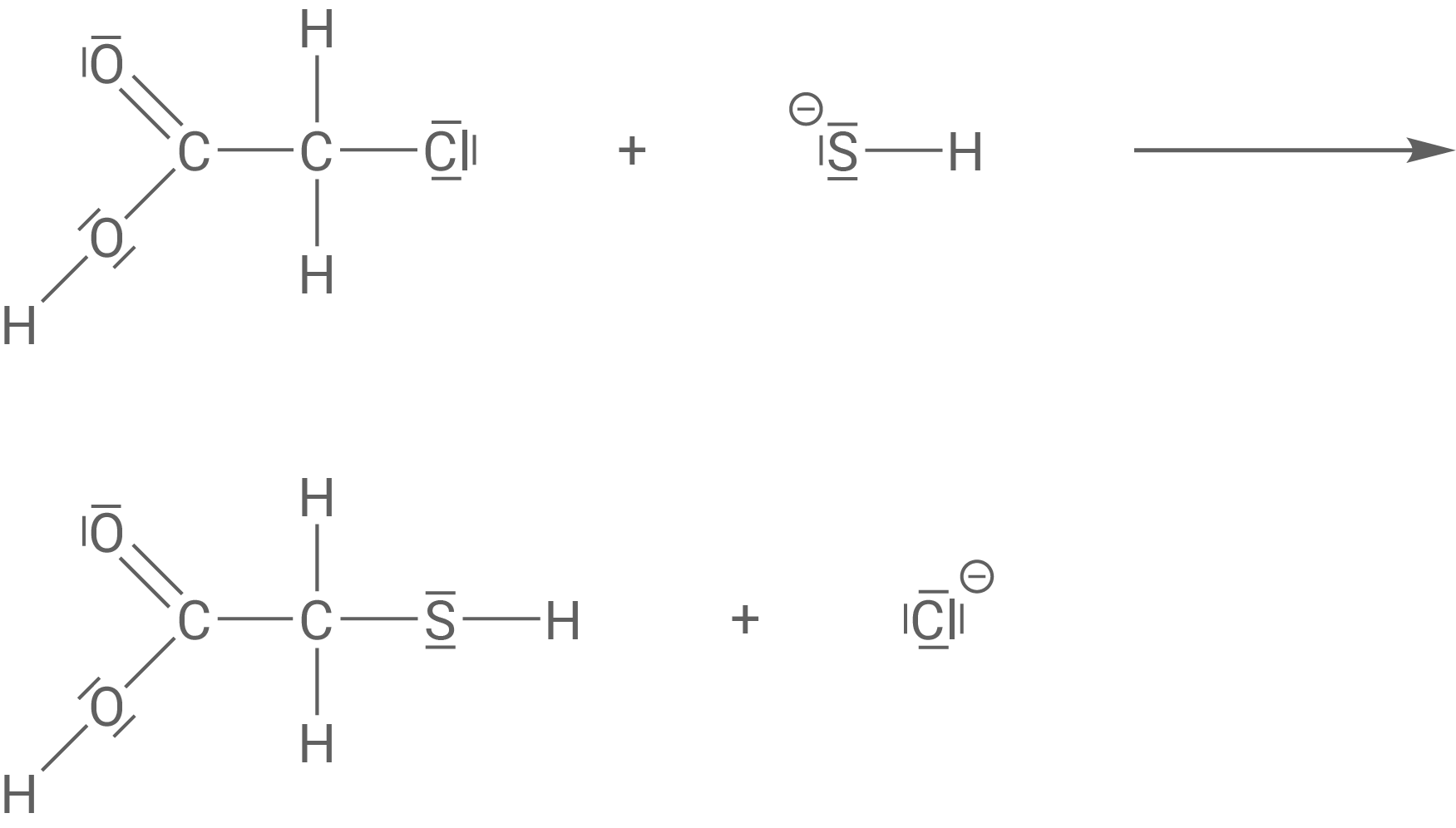

Die Verbindung Ammoniumthioglycolat ist die Hauptkomponente vieler Wellmittel (Material 4).

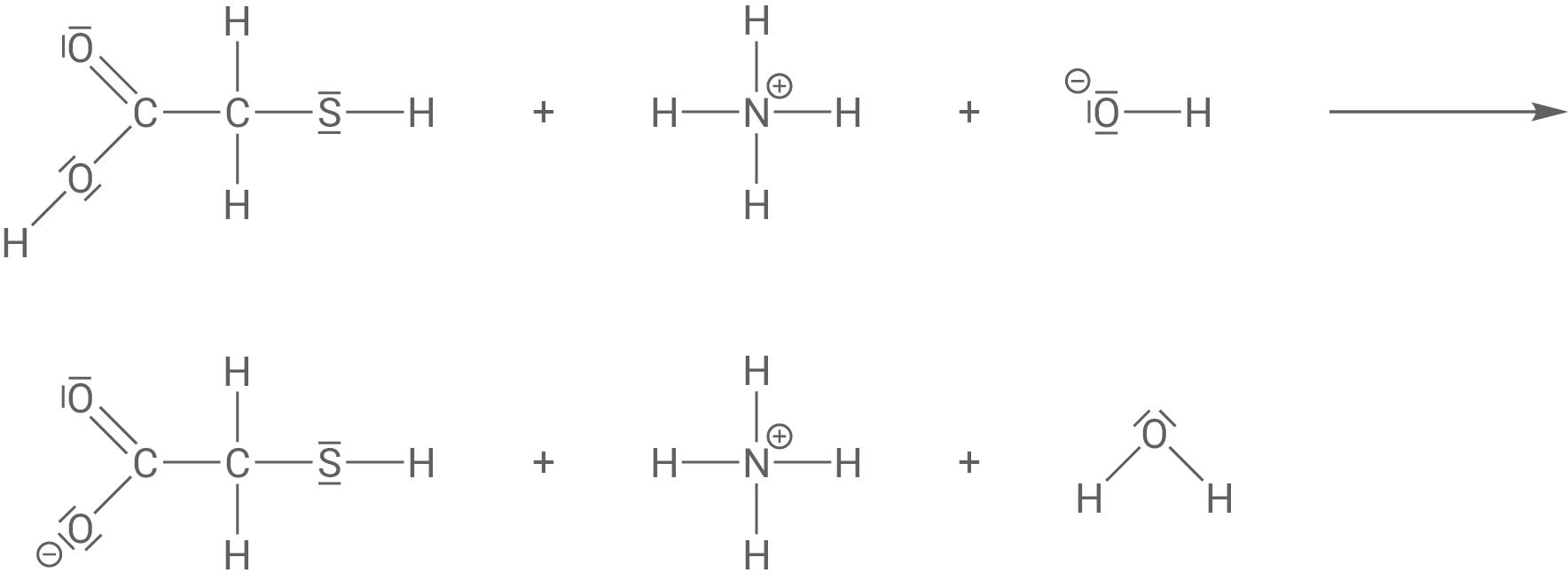

Formuliere für die Reaktionsschritte 1 und 2 der Herstellung von Ammoniumthioglycolat jeweils die Reaktionsgleichung unter Angabe von Strukturformeln mit bindenden und nichtbindenden Elektronenpaaren für alle Moleküle und Ionen.

Benenne für Reaktionsschritt 1 den Reaktionstyp.

Erläutere das Vorliegen einer Säure-Base-Reaktion nach Brönsted in Reaktionsschritt 2 und kennzeichne die korrespondierenden Säure-Base-Paare.

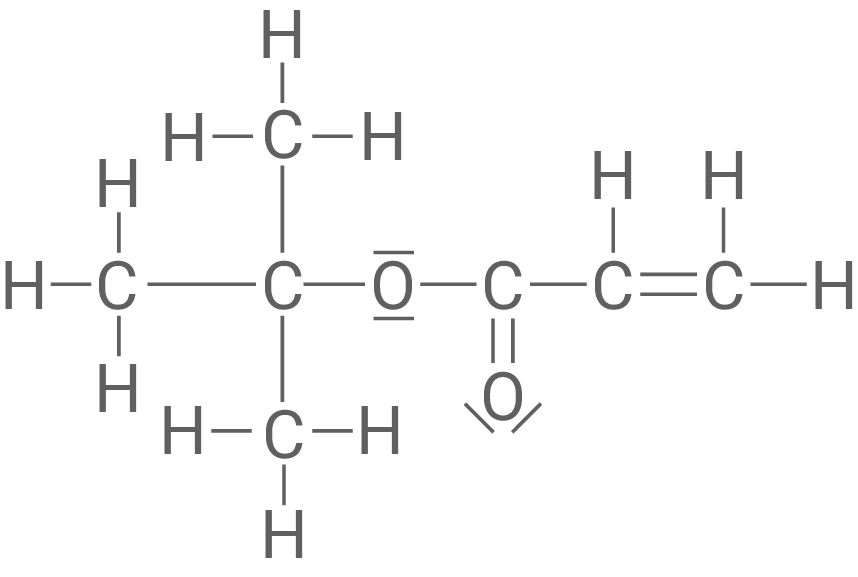

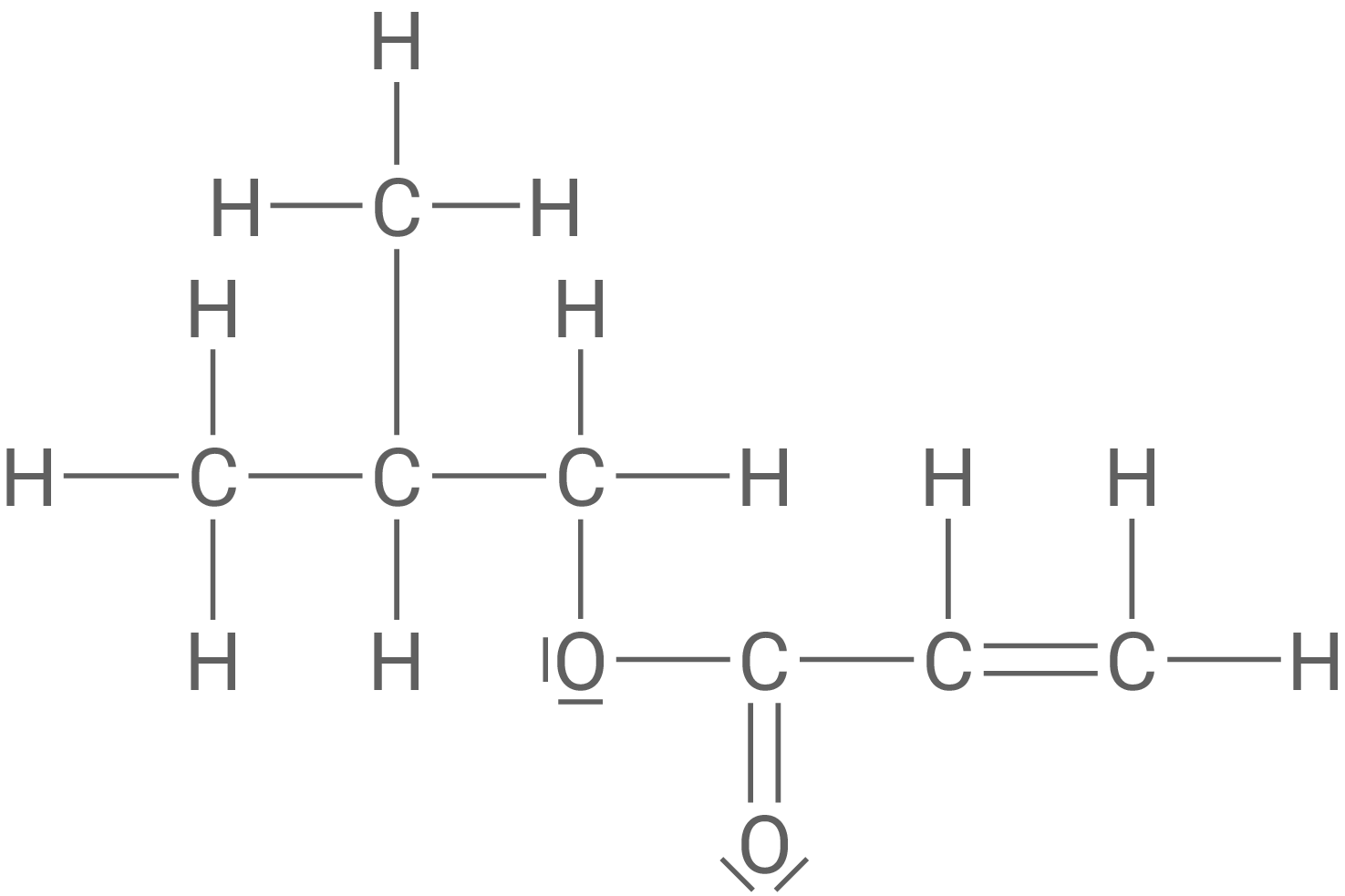

Haarsprays enthalten verschiedene Inhaltsstoffe, unter anderem die sogenannten Filmbildner, die sich an die Haare anlagern. Filmbildner bestehen aus komplex aufgebauten makromolekularen Verbindungen. Zur Synthese dieser makromolekularen Verbindungen findet der Ester tert-Butylprop-2-enoat (Material 5) Verwendung.

Material 5 beschreibt die Synthese von tert-Butylprop-2-enoat durch säurekatalysierte Umsetzung von 2-Methylprop-1-en mit Prop-2-ensäure.

Benenne und formuliere mithilfe von Material 5 den Reaktionsmechanismus für die Bildung von tert-Butylprop-2-enoat aus Prop-2-ensäure und 2-Methylprop-1-en.

Formuliere die Strukturformel des entstehenden Nebenproduktes und begründe die Entstehung von tert-Butylprop-2-enoat als Hauptprodukt.

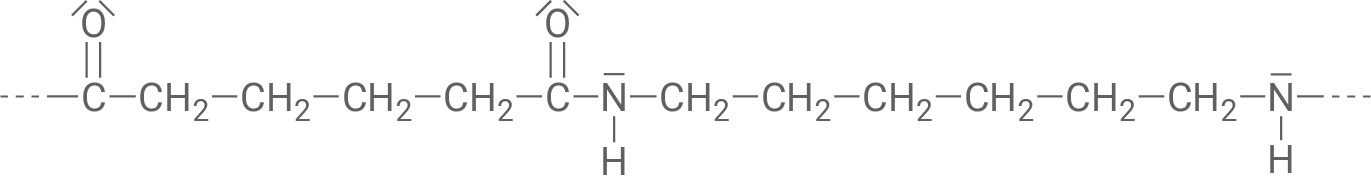

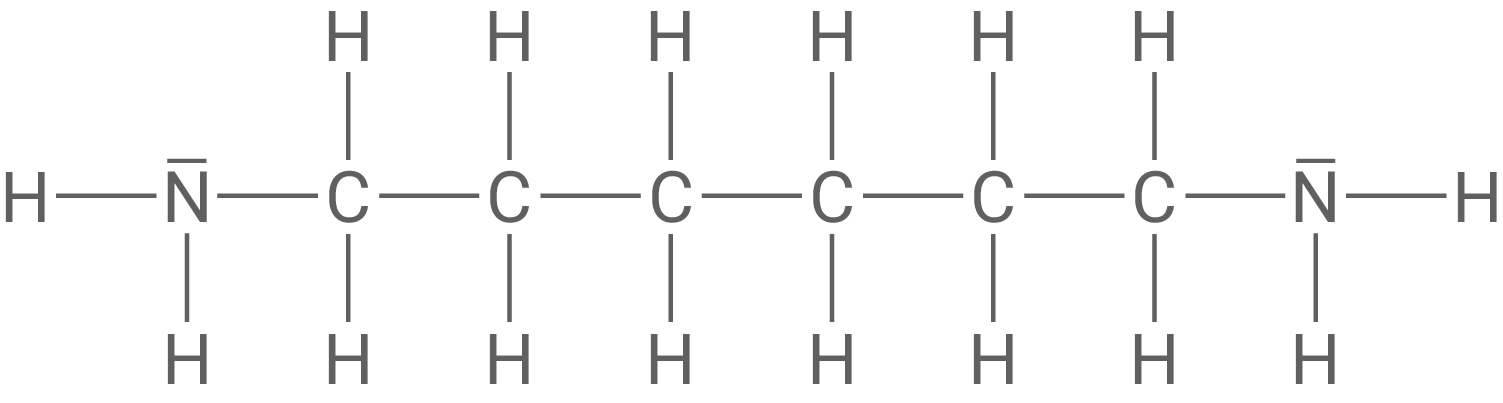

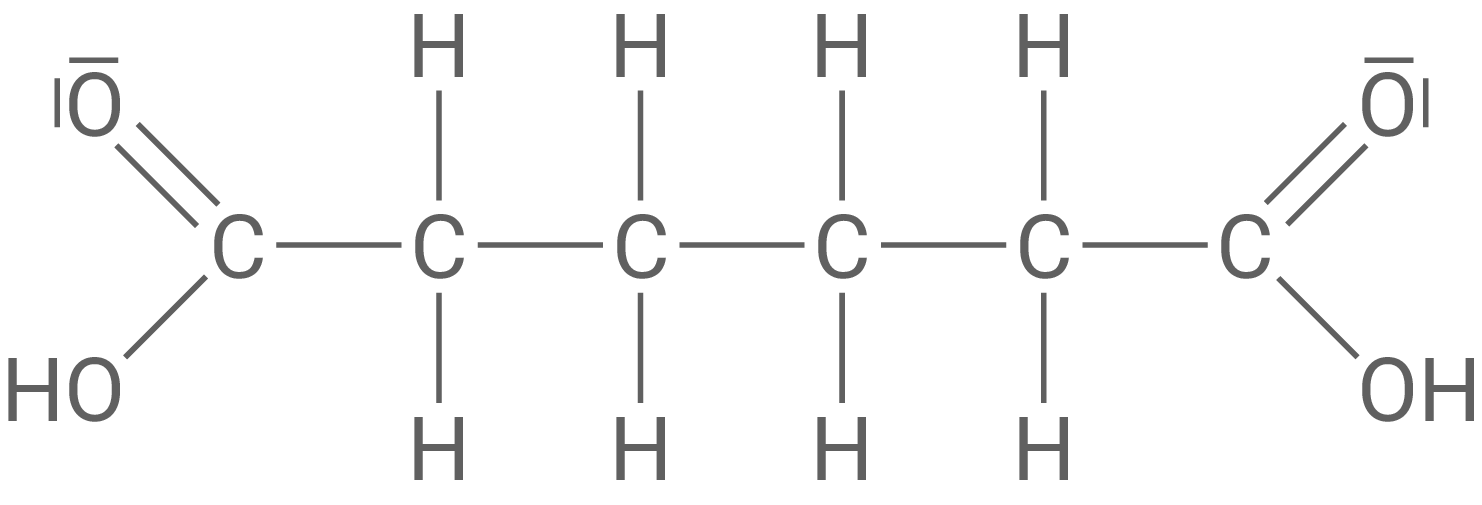

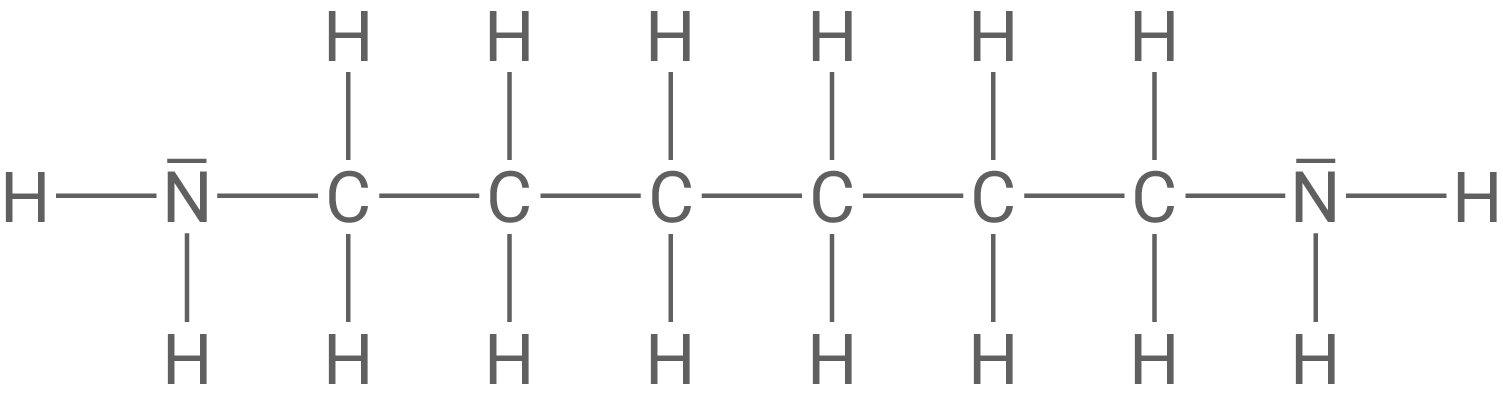

Material 6 zeigt einen Makromolekül-Strukturformelausschnitt des Kunststoffs A, den ein Hersteller in seinen Kunsthaar-Perücken verwendet.

Gib für Kunststoff A die jeweilige Strukturformel der zum Makromolekül reagierenden Monomere an und benenne den Polyreaktionstyp zur Herstellung dieses Kunststoffs.

Ordne den Kunststoff begründet einer Kunststoffklasse zu und erkläre, ob man das Kunsthaar mit einem sehr heißen Hairstyling-Gerät bearbeiten sollte.

Material 1

Keratin-Protein

Das Keratin-Protein besteht unter anderem aus den Bausteinen der Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein, Tyrosin und Glycin.

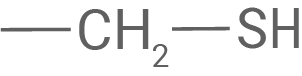

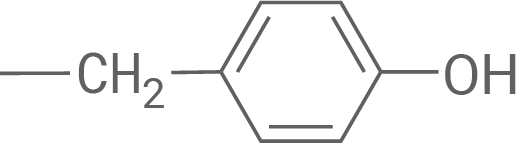

Reste der Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein, Tyrosin und Glycin

| Aminosäure | Rest der Aminosäure |

|---|---|

| Glutaminsäure |

|

| Cystein |

|

| Tyrosin |

|

| Glycin |

|

Material 2

Dauerwelle

Soll eine Dauerwelle gemacht werden, so sind laut eines Chemie-Fachbuchs für Friseure die nachfolgend beschriebenen Arbeitsschritte zu beachten:

Schritt 1: Die Haare werden vollständig auf Lockenwickler aufgewickelt.

Schritt 2: Zunächst wird das aufgewickelte Haar mit dem Wellmittel (enthält Ammoniumthioglycolat) befeuchtet. Dies dient zur Öffnung bestehender Disulfidbrücken zwischen den Peptidsträngen des Keratins unter Bildung freier Cystein-Reste.

Schritt 3: Nach maximal 15 Minuten wird das Haar gründlich mit Wasser ausgewaschen und das Fixiermittel (enthält Wasserstoffperoxid – Formel: ) aufgetragen. Hierbei entstehen durch Verknüpfung der freien Cystein-Reste neue Disulfidbrücken. Dabei bildet sich als weiteres Reaktionsprodukt Wasser.

Material 3

Berechnungen mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung

Mithilfe der Henderson-Hasselbalch-Gleichung lässt sich der pH-Wert einer Pufferlösung mit bekannter Zusammensetzung berechnen.

Es gilt:

Für das Hydrogencarbonat-Ion gilt:

Material 4

Struktur und Synthese einer Wellmittel-Komponente

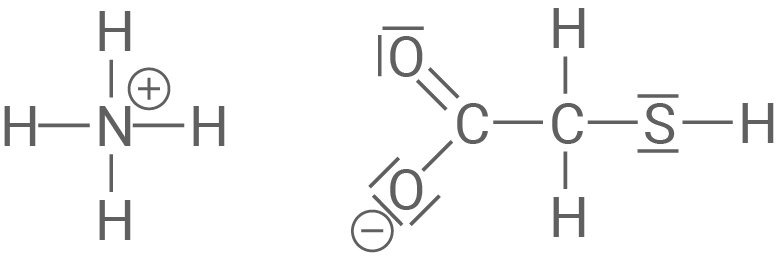

Die Synthese von Ammoniumthioglycolat kann durch folgende Reaktionen in zwei Schritten erfolgen:

1. Chlorethansäure wird mit Hydrogensulfid-IonenMaterial 5

Struktur und Synthese des Monomers tert-Butylprop-2-enoat

Material 6

Struktur und Eigenschaften einer Kunsthaar-Perücke

Zur Herstellung von Perücken aus Kunsthaar kommen heute unterschiedliche Kunststoffe zum Einsatz. Unter anderem wird ein Kunststoff verwendet, dessen Makromoleküle im folgenden Strukturformelausschnitt dargestellt sind:

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Formulierung des Strukturformelausschnitts

Erläuterung des Zustandekommens der Tertiärstruktur eines Proteins

Die Primärstruktur eines Proteins beschreibt dessen spezifische Aminosäurenabfolge, also den molekularen Aufbau. In Abhängigkeit davon gibt es zwischen den Aminosäure-Resten eines Proteins zusätzliche Bindungen bzw. intramolekulare Wechselwirkungen. Darunter fallen bspw.: Disulfidbrücken zwischen zwei entsprechenden schwefelhaltigen Resten, Ionenbindungen zwischen Carboxylat- bzw. Ammonium-Gruppen, Wasserstoffbrücken zwischen entsprechenden polaren Resten, und Van-der-Waals-Kräfte zwischen unpolaren Resten.

Formulieren der Reaktionsgleichung und Zeigen der Redoxreaktion

Die Reduktion entspricht der Erniedrigung der Oxidationszahl der Sauerstoff-Atome von −I im

Es werden jeweils zwei Elektronen übertragen.

| Hinweise: | Carboxylat- und Ammonium-Gruppen sind ebenfalls in den Strukturformeln zulässig. |

| Aufgrund der geringen Elektronegativitätsdifferenz zwischen Schwefel und Kohlenstoff kann auch von einer Oxidationszahl von −I in der SH-Gruppe und 0 in der Disulfidbrücke ausgegangen werden. |

Berechnung der Konzentration an Hydroxid-Ionen

Die Konzentration der Hydroxid-Ionen wird mithilfe des pOH-Werts berechnet:

Erklärung der Pufferwirkung mithilfe von Reaktionsgleichungen

In der Wellmittel-Lösung sind Hydrogencarbonat-Ionen als schwache Säure sowie Carbonat-Ionen als deren korrespondierende Base enthalten.

Da die Hydrogencarbonat-Ionen mit den Hydroxid-Ionen reagieren, ändert sich der pH-Wert dieser Lösung bei Zugabe geringer Mengen einer Lauge bzw. Hydroxid-Ionen kaum:

Der pH-Wert dieser Lösung ändert sich auch bei Zugabe geringer Mengen einer Säure bzw. Oxonium-Ionen kaum, weil die Carbonat-Ionen mit den Oxonium-Ionen reagieren:

Formulierung der Reaktionsgleichungen für die Reaktionsschritte 1 und 2

Schritt 1:

Chlorethansäure und Hydrogensulfid-Ionen reagieren miteinander in einer Substitutionsreaktion, wobei das Chlor-Atom als Abgangsgruppe frei wird und das Thioglycolsäure-Molekül entsteht.

In einer Säure-Base-Reaktion reagiert die entstandene Thioglycolsäure mit Hydroxid-Ionen der Ammoniumhydroxid-Lösung zu Ammoniumthioglycolat und Wasser.

Benennung des Reaktionstyps von Reaktionsschritt 1

Substitution

Erläutern des Vorliegens einer Säure-Base-Reaktion in Reaktionsschritt 2

Nach der Brönsted-Definition handelt es sich bei Säure-Base-Reaktionen um Reaktionen, bei denen Protonen übertragen werden.

Das Thioglycolsäure-Molekül (Verbindung A) agiert hierbei als Säure bzw. Protonendonator, das Hydroxid-Ion hingegen als Base bzw. Protonenakzeptor.

Kennzeichnen der korrespondierenden Säure-Base-Paare als Base hat

als korrespondierende Säure und Thioglycolsäure (Verbindung A) als Säure hat das Thioglycolat-Anion als korrespondierende Base.

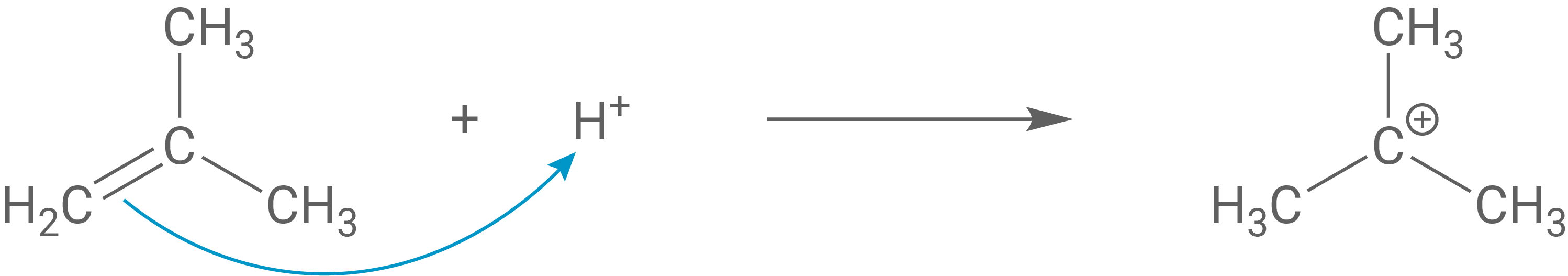

Benennen und Formulieren des Reaktionsmechanismus

Es handelt sich um eine elektrophile Addition.

Schritt 1:

Im ersten Schritt wird das 2-Methylprop-1-en-Molekül am C1-Atom protoniert. Die C-C-Doppelbindung wird aufgespalten und ein tertiäres Carbenium-Ion entsteht.

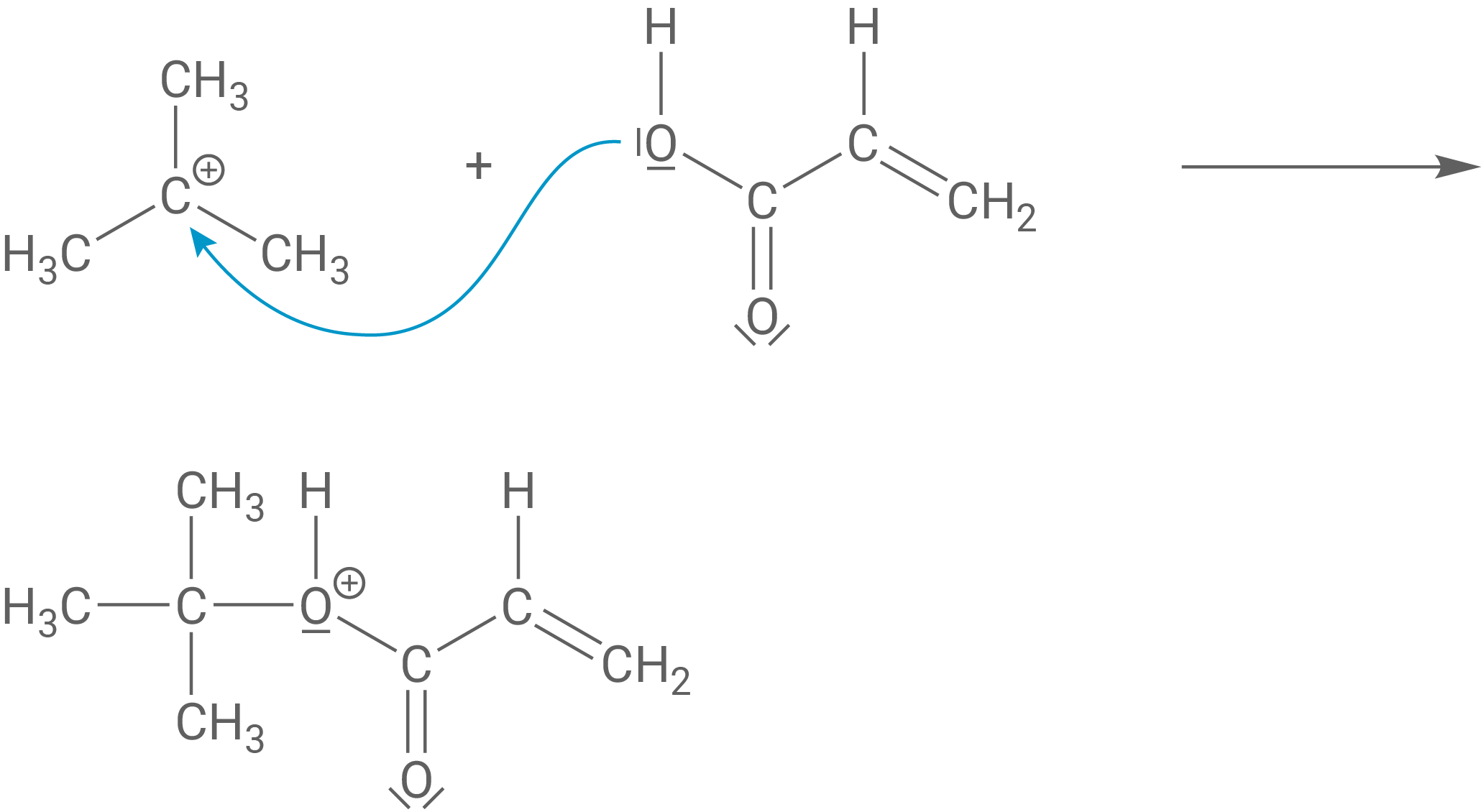

Schritt 2:

Ein freies Elektronenpaar des Sauerstoff-Atoms in der Carboxy-Gruppe eines Prop-2-ensäure-Moleküls führt einen nucleophilen Angriff auf das positiv geladene Kohlenstoff-Atom im tertiären Carbenium-Ion aus. Ein Oxonium-Ion wird gebildet.

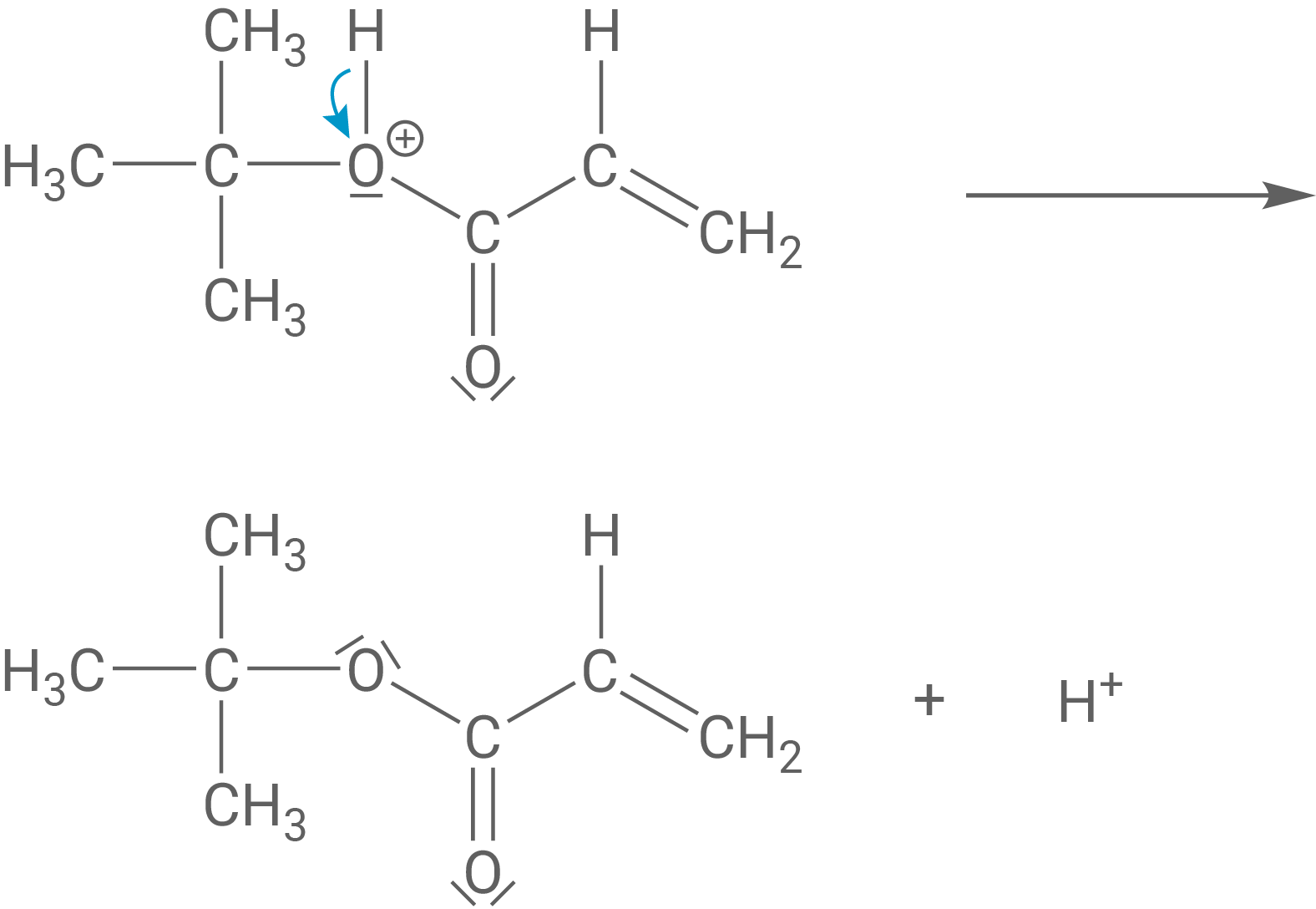

Schritt 3:

Das entstandene Oxonium-Ion wird deprotoniert, wodurch das tert-Butylprop-2-enoat entsteht.

Strukturformel des Nebenproduktes

Begründung der Entstehung von tert-Butylprop-2-enoat als Hauptprodukt

Bei der Protonierung kann auch ein primäres Carbenium-Ion entstehen. Dieses ist jedoch weniger stabil als das tertiäre Carbenium-Ion, das bei der Bildung von tert-Butylprop-2-enoat auftritt, weil die +I-Effekte schwächer sind. Da sich bevorzugt das stabilere Carbenium-Ion bildet, entsteht tert-Butylprop-2-enoat als Hauptprodukt.

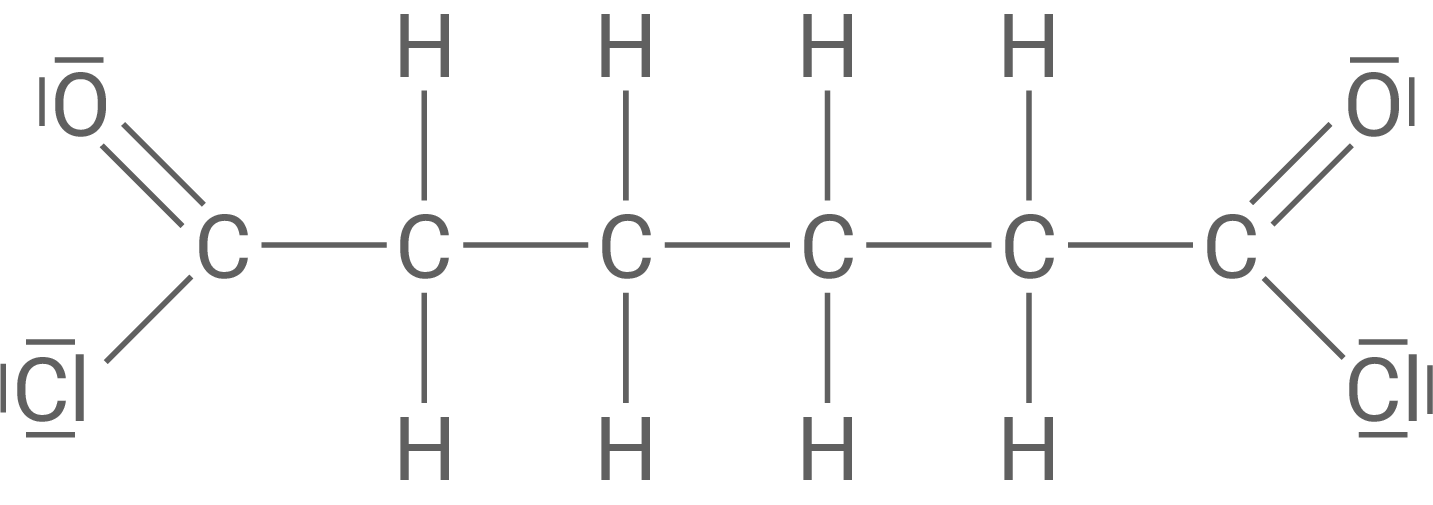

Strukturformeln der Monomere

Der Kunststoff kann aus den Monomeren Hexan-1,6-diamin und Hexan-1,6-disäure (Adipinsäure) bzw.

Hexan-1,6-diamin

Hexan-1,6-diamin

|

Hexan-1,6-disäure

Hexan-1,6-disäure

|

Hexan-1,6-diamin

|

Hexandioyldichlorid

|

Benennen des Polyreaktionstyps

Polykondensation

Zuordnung zu einer Kunststoffklasse und Bewertung zur Benutzung heißer Hairstyling-Geräte für Kunsthaar

Der Kunststoff besteht aus aneinandergereihten linearen Makromolekülen und zählt somit zu den Thermoplasten. Wird er mit dem Hairstyling-Gerät zu stark erhitzt, werden die zwischenmolekularen Kräfte überwunden. Die Polymerketten gleiten aneinander vorbei und der Kunststoff schmilzt, was bei einer Kunsthaarperücke zu einer dauerhaften Schädigung führt.