B1 Sekrete

Der Mensch produziert eine Vielzahl unterschiedlicher Sekrete mit einem breiten Spektrum an jeweils verschiedenen Funktionen, z.B. Schweiß, Tränenflüssigkeit oder Ohrenschmalz.

1

Der heutige Mensch (Homo sapiens) verfügt im Vergleich zu anderen Säugetierarten über besonders viele Schweißdrüsen. Das Absondern von Schweiß dient insbesondere der Thermoregulation, um den Körper auch unter Belastung vor Überhitzung zu schützen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass bereits Homo erectus, ein ausgestorbener Vertreter der Gattung Homo, der vor ca. zwei Millionen Jahren seine Beutetiere über Ausdauerjagd erlegte, weniger Fell sowie ein Vielfaches an Schweißdrüsen im Vergleich zu anderen Primaten besaß.

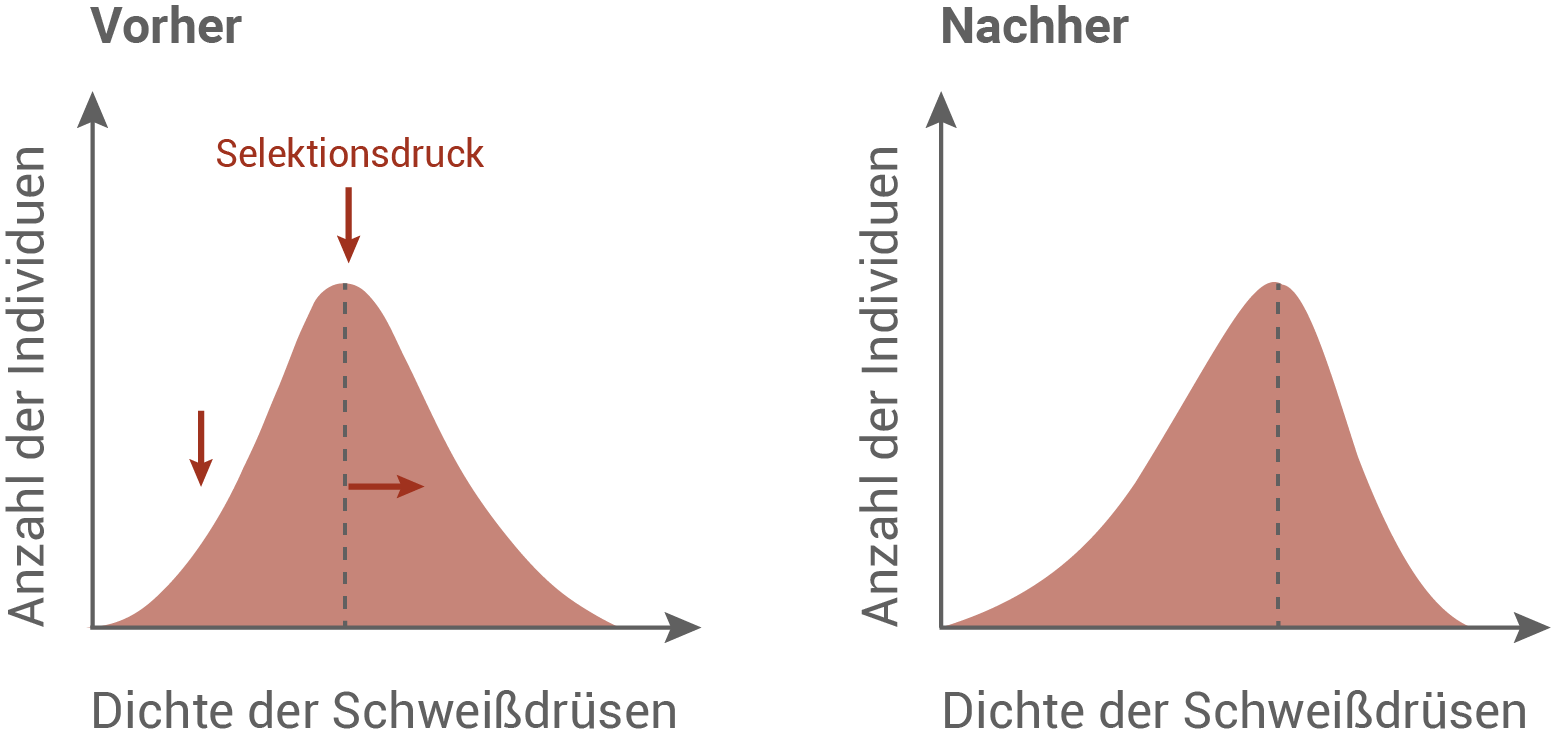

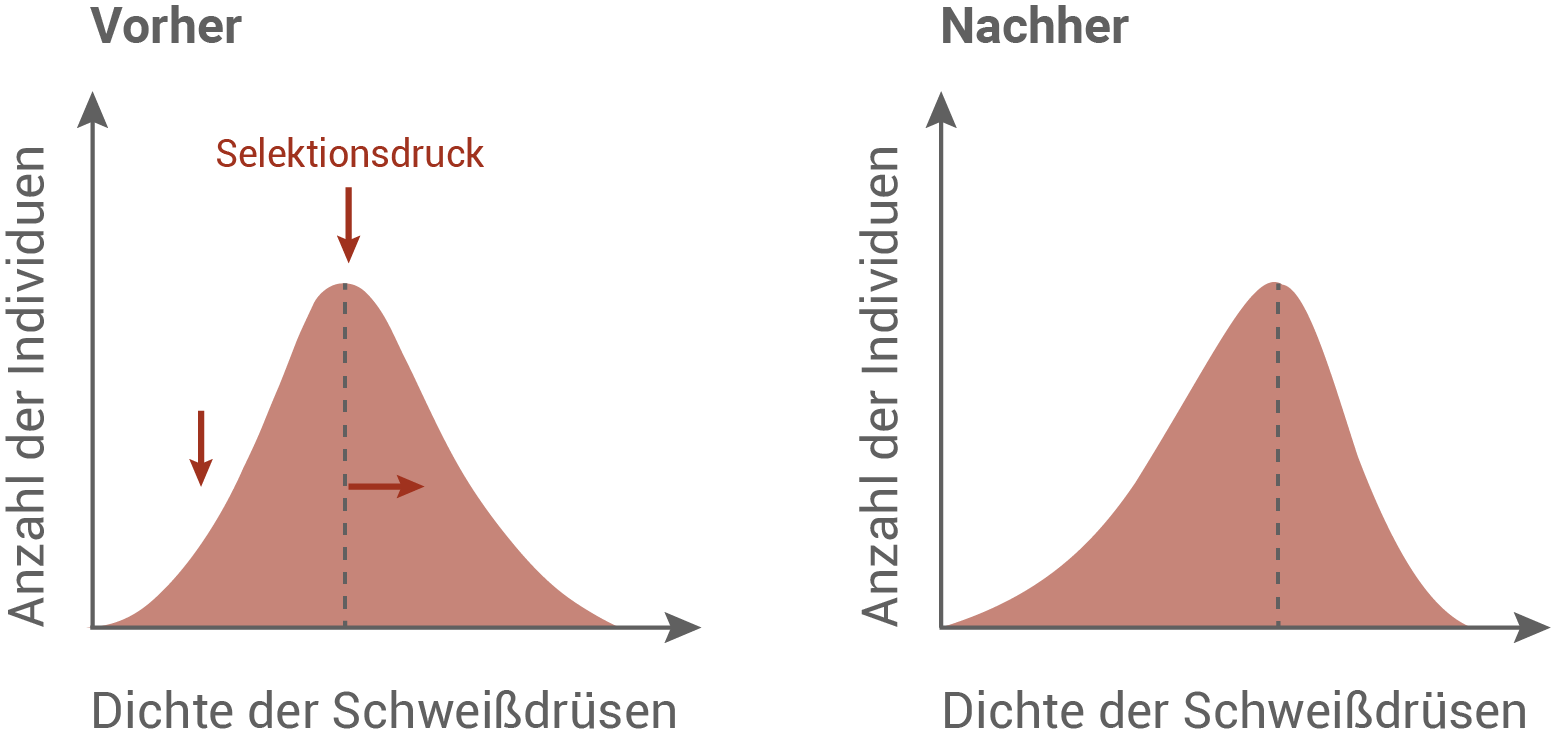

Erläutere die Entstehung der hohen Schweißdrüsendichte bei Homo erectus als Ergebnis von Selektion im Rahmen der erweiterten Evolutionstheorie und stelle die hier vorliegende Selektionsform in einem konkreten, beschrifteten Diagramm dar.

Erläutere die Entstehung der hohen Schweißdrüsendichte bei Homo erectus als Ergebnis von Selektion im Rahmen der erweiterten Evolutionstheorie und stelle die hier vorliegende Selektionsform in einem konkreten, beschrifteten Diagramm dar.

(9 BE)

2

Die Tränendrüsen des Menschen sondern im Normalfall kontinuierlich die salz- und proteinhaltige Tränenflüssigkeit ab.

2.1

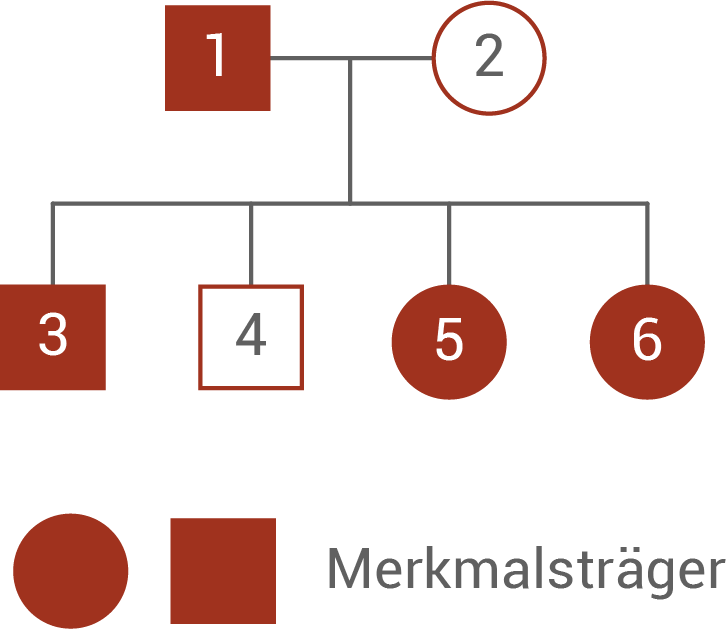

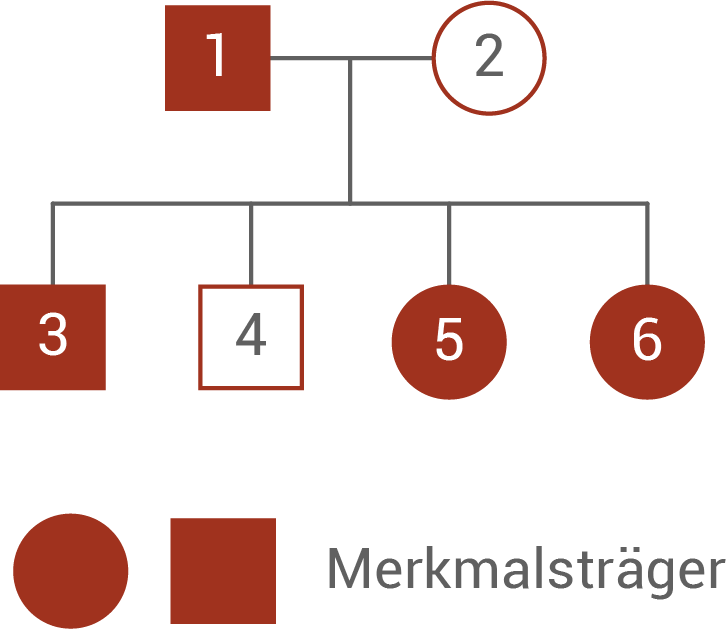

Das LADD-Syndrom ist eine sehr seltene erbliche Erkrankung, bei der die Betroffenen aufgrund einer Fehlbildung der Tränendrüsen nicht in der Lage sind, beim Weinen Tränen zu erzeugen. Dieses Syndrom wird autosomal-dominant vererbt. Abbildung 1 zeigt den Stammbaum einer Familie, in der das LADD-Syndrom auftritt:

Begründe unter Angabe von Genotypen, warum sich der Erbgang aus dem dargestellten Stammbaum nicht eindeutig als dominant bzw. rezessiv ableiten lässt.

Beschreibe eine mögliche Veränderung des Phänotyps einer Person in diesem Stammbaum, die eine eindeutige Ableitung der dominanten Vererbung ermöglichen würde.

Begründe unter Angabe von Genotypen, warum sich der Erbgang aus dem dargestellten Stammbaum nicht eindeutig als dominant bzw. rezessiv ableiten lässt.

Beschreibe eine mögliche Veränderung des Phänotyps einer Person in diesem Stammbaum, die eine eindeutige Ableitung der dominanten Vererbung ermöglichen würde.

Abb. 1: Stammbaum einer Familie, in der das LADD-Syndrom auftritt

(5 BE)

2.2

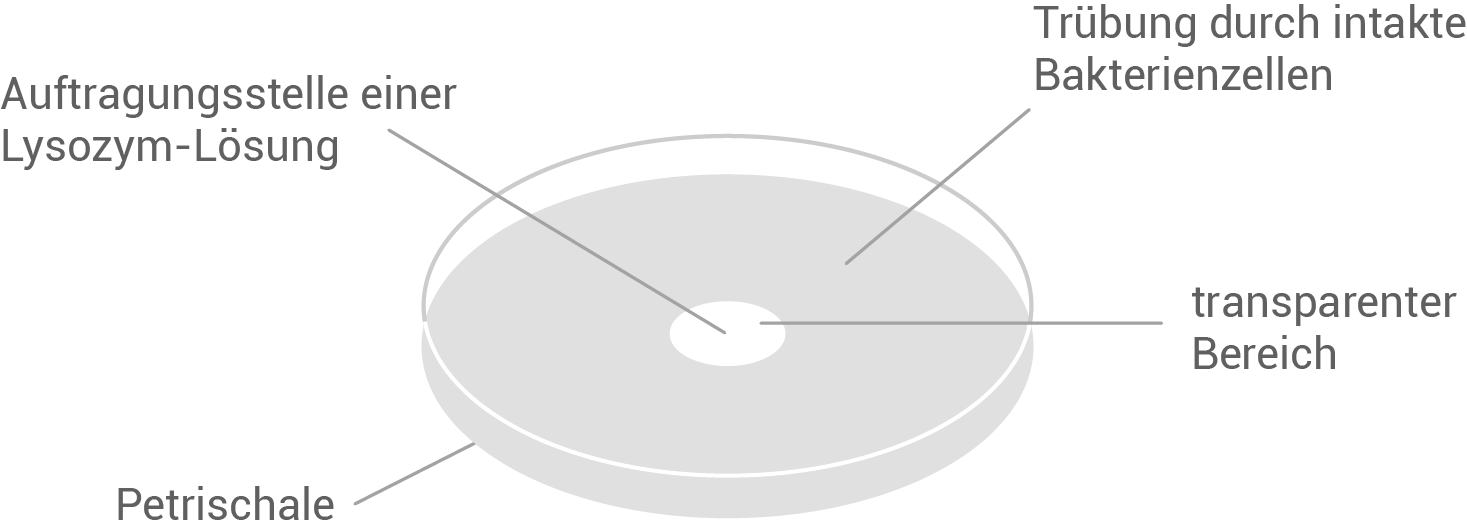

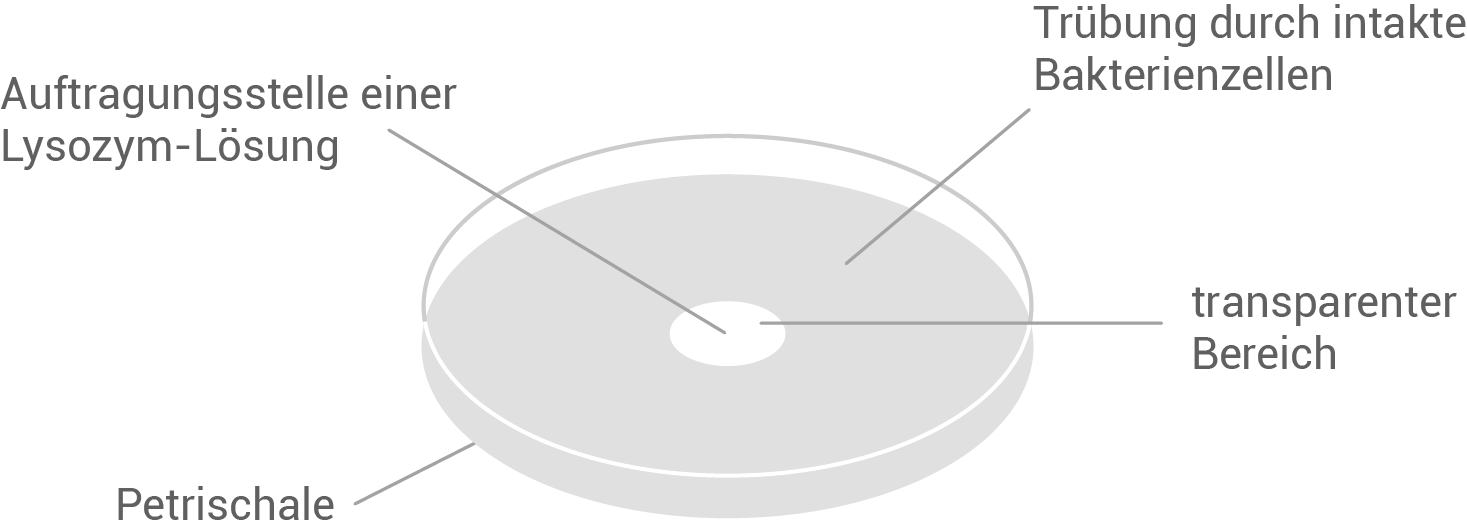

In der Tränenflüssigkeit ist der Stoff Lysozym enthalten. Dieser wirkt antibakteriell, indem er den Polysaccharid-Anteil der Bakterienzellwand abbaut, wodurch die Zellen platzen. Die Wirkung von Lysozym ist jedoch nicht auf alle Bakterienarten gleich, da deren Zellwände z. T. unterschiedlich zusammengesetzt sind.

Zur Untersuchung der Wirksamkeit von Lysozym wird z.B. die Lysoplate-Assay-Methode eingesetzt. Dabei werden Bakterien mit einer Agarlösung vermengt und dieses Gemisch wird in eine Petrischale gegossen, wo es erstarrt und durch das Vorhandensein intakter Bakterienzellen getrübt wird. Im Anschluss kann die Wirkung von Lysozym überprüft werden:

Plane auf der Grundlage von Abbildung 2 ein quantitatives Laborexperiment, mit dem die Wirkung von Lysozym auf zwei unterschiedliche Bakterienarten verglichen werden kann.

Plane auf der Grundlage von Abbildung 2 ein quantitatives Laborexperiment, mit dem die Wirkung von Lysozym auf zwei unterschiedliche Bakterienarten verglichen werden kann.

Zur Untersuchung der Wirksamkeit von Lysozym wird z.B. die Lysoplate-Assay-Methode eingesetzt. Dabei werden Bakterien mit einer Agarlösung vermengt und dieses Gemisch wird in eine Petrischale gegossen, wo es erstarrt und durch das Vorhandensein intakter Bakterienzellen getrübt wird. Im Anschluss kann die Wirkung von Lysozym überprüft werden:

Abb. 2: Mögliches Versuchsergebnis bei der Lysoplate-Assay-Methode

(4 BE)

3

Das Gen ABCC11 codiert für ein gleichnamiges Membrantransportprotein, das bestimmte Moleküle aus dem Inneren der Zelle nach außen transportiert. Beim Menschen hat es u. a. Einfluss auf die Ausbildung von Ohrenschmalz. Eine Vielzahl von Menschen, speziell im ostasiatischen Raum, verfügt aufgrund einer Mutation über kein funktionsfähiges Membrantransportprotein ABCC11.

3.1

Die folgende Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt aus dem Code-Strang (komplementär zum codogenen Strang) des ABCC11-Gens des Wildtyps (ohne Mutation) sowie der mutierten Variante:

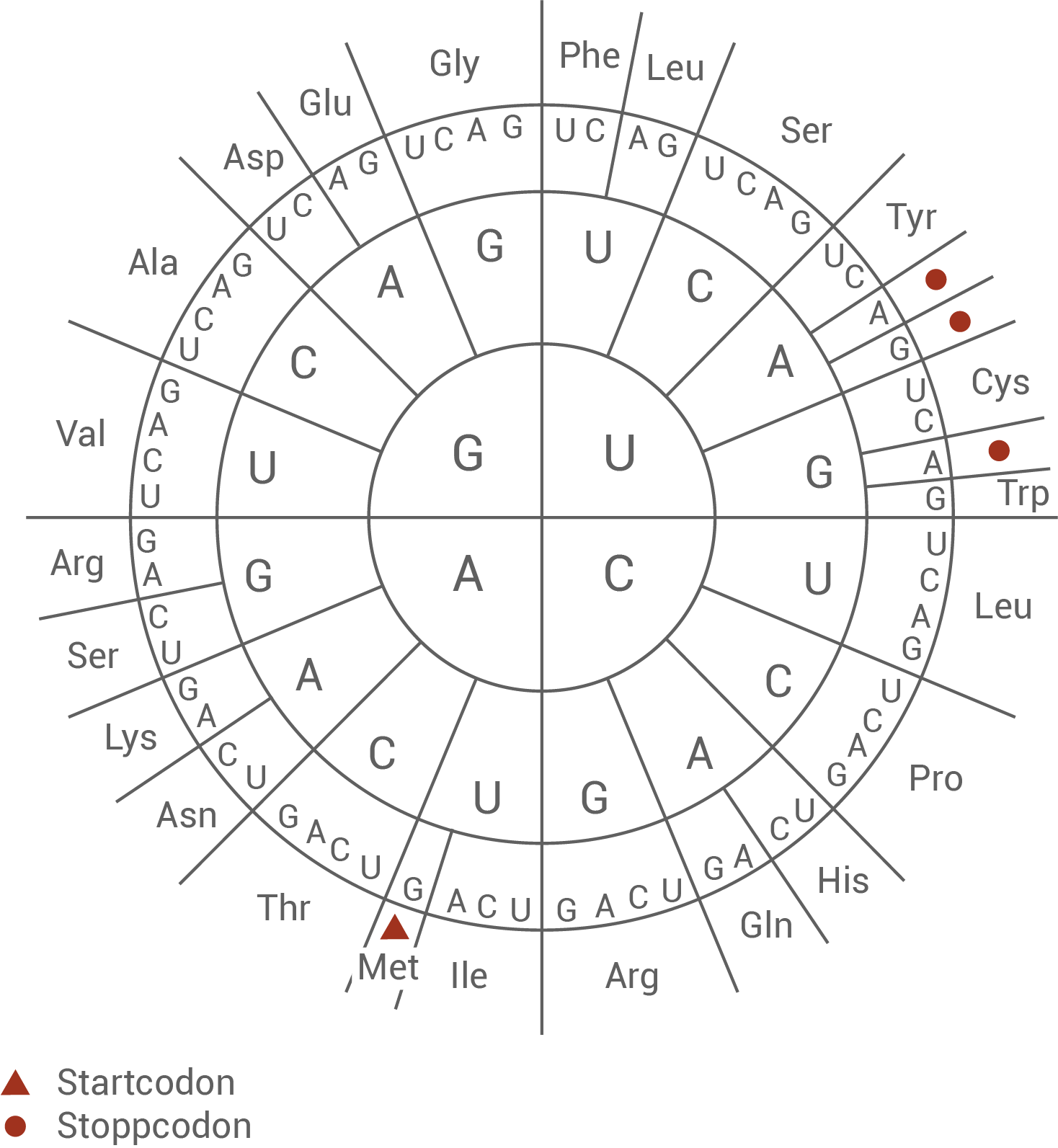

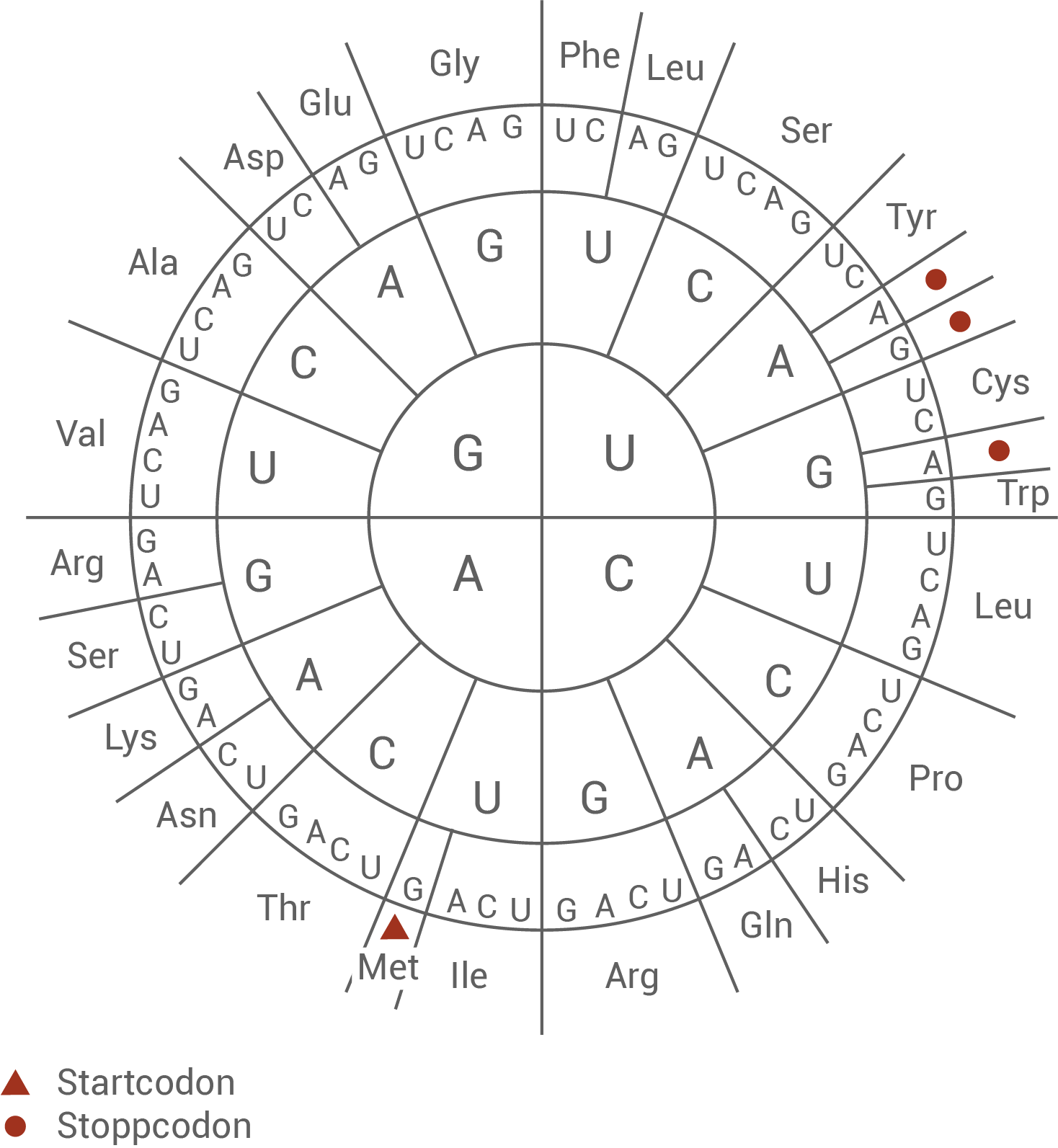

Ermittle mithilfe der Code-Sonne (Abb. 4) unter Angabe der jeweils gebildeten mRNA-Abschnitte die Aminosäuresequenzen beider Genprodukte und erkläre damit den Funktionsverlust des Proteins.

Ermittle mithilfe der Code-Sonne (Abb. 4) unter Angabe der jeweils gebildeten mRNA-Abschnitte die Aminosäuresequenzen beider Genprodukte und erkläre damit den Funktionsverlust des Proteins.

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Code-Strang des ABCC11-Gens des Wildtyps (ohne Mutation) sowie der Mutante

Abb. 4: Code-Sonne

(6 BE)

3.2

Die Proteine, die durch das Gen ABCC11 codiert werden, können 1382 Aminosäuren oder 1344 Aminosäuren aufweisen.

Erkläre allgemein den Prozess, durch den im Rahmen der Proteinbiosynthese diese Variabilität in der Größe der Genprodukte möglich wird.

Erkläre allgemein den Prozess, durch den im Rahmen der Proteinbiosynthese diese Variabilität in der Größe der Genprodukte möglich wird.

(5 BE)

3.3

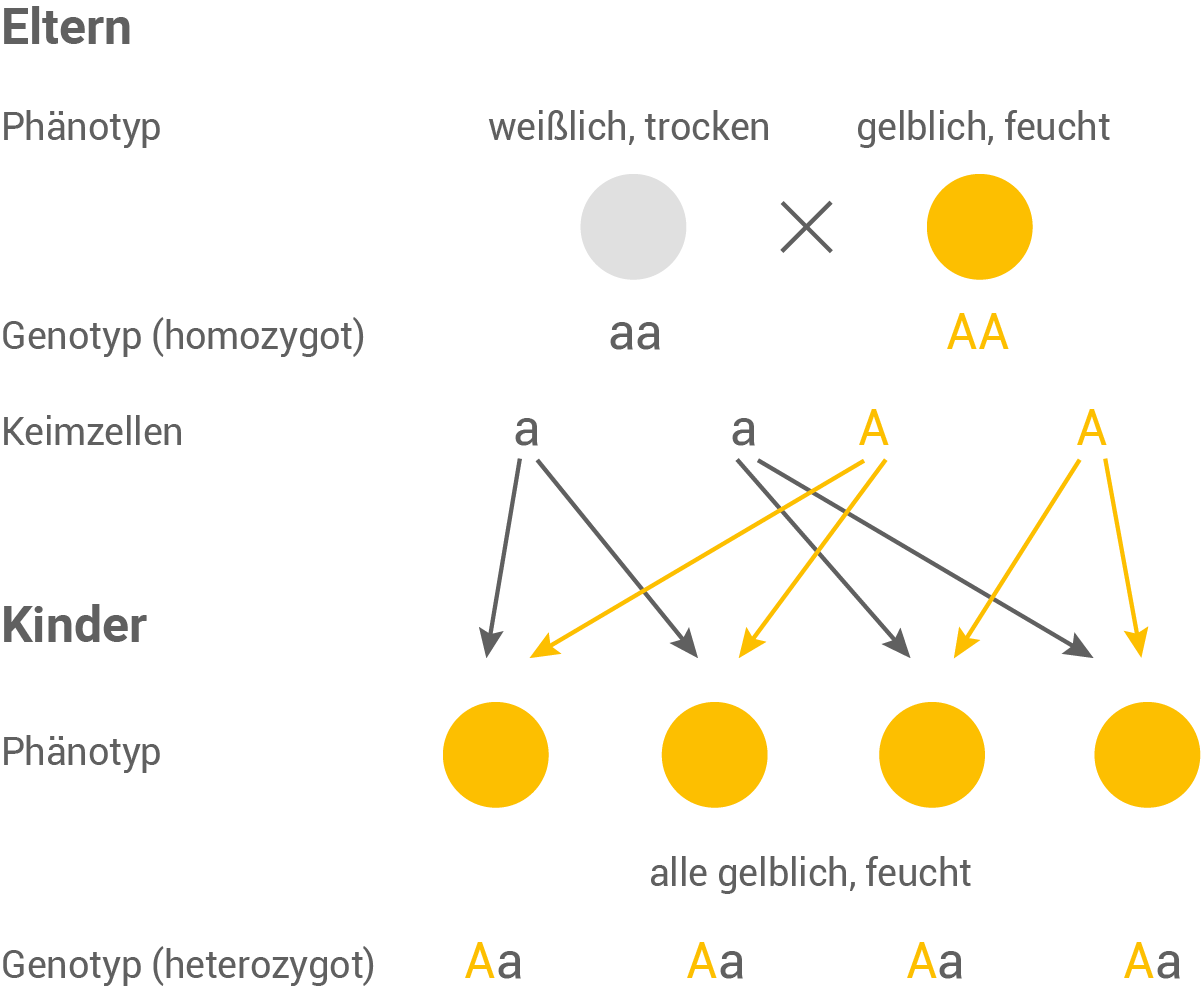

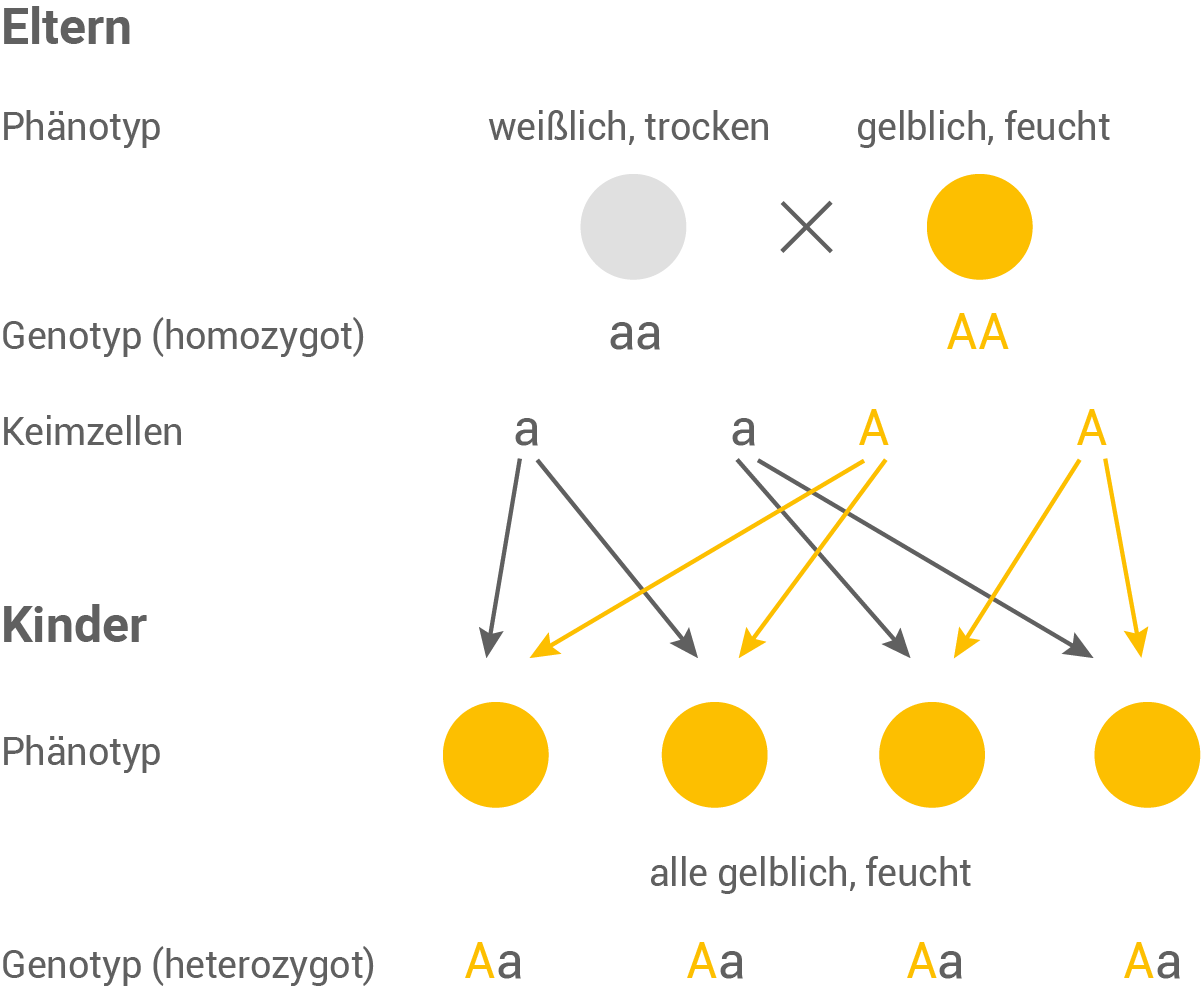

Menschen, die die beschriebene Mutation auf beiden Chromosomen besitzen, entwickeln ein trockenes, weißliches Ohrenschmalz. Im Gegensatz dazu haben Personen ohne Mutation oder mit nur einem defekten Allel ein gelbliches, feuchtes Ohrenschmalz.

Charakterisiere diesen Erbgang und zeige mithilfe üblicher Bezeichnungen nachvollziehbar auf, welche Phänotypen und Genotypen entstehen, wenn ein Mensch mit weißem, trockenem Ohrenschmalz Nachkommen mit einer Person zeugt, die homozygot für gelbliches, feuchtes Ohrenschmalz ist. Formuliere ferner die Mendelsche Regel, die an diesem Beispiel deutlich wird.

Charakterisiere diesen Erbgang und zeige mithilfe üblicher Bezeichnungen nachvollziehbar auf, welche Phänotypen und Genotypen entstehen, wenn ein Mensch mit weißem, trockenem Ohrenschmalz Nachkommen mit einer Person zeugt, die homozygot für gelbliches, feuchtes Ohrenschmalz ist. Formuliere ferner die Mendelsche Regel, die an diesem Beispiel deutlich wird.

(6 BE)

4.3

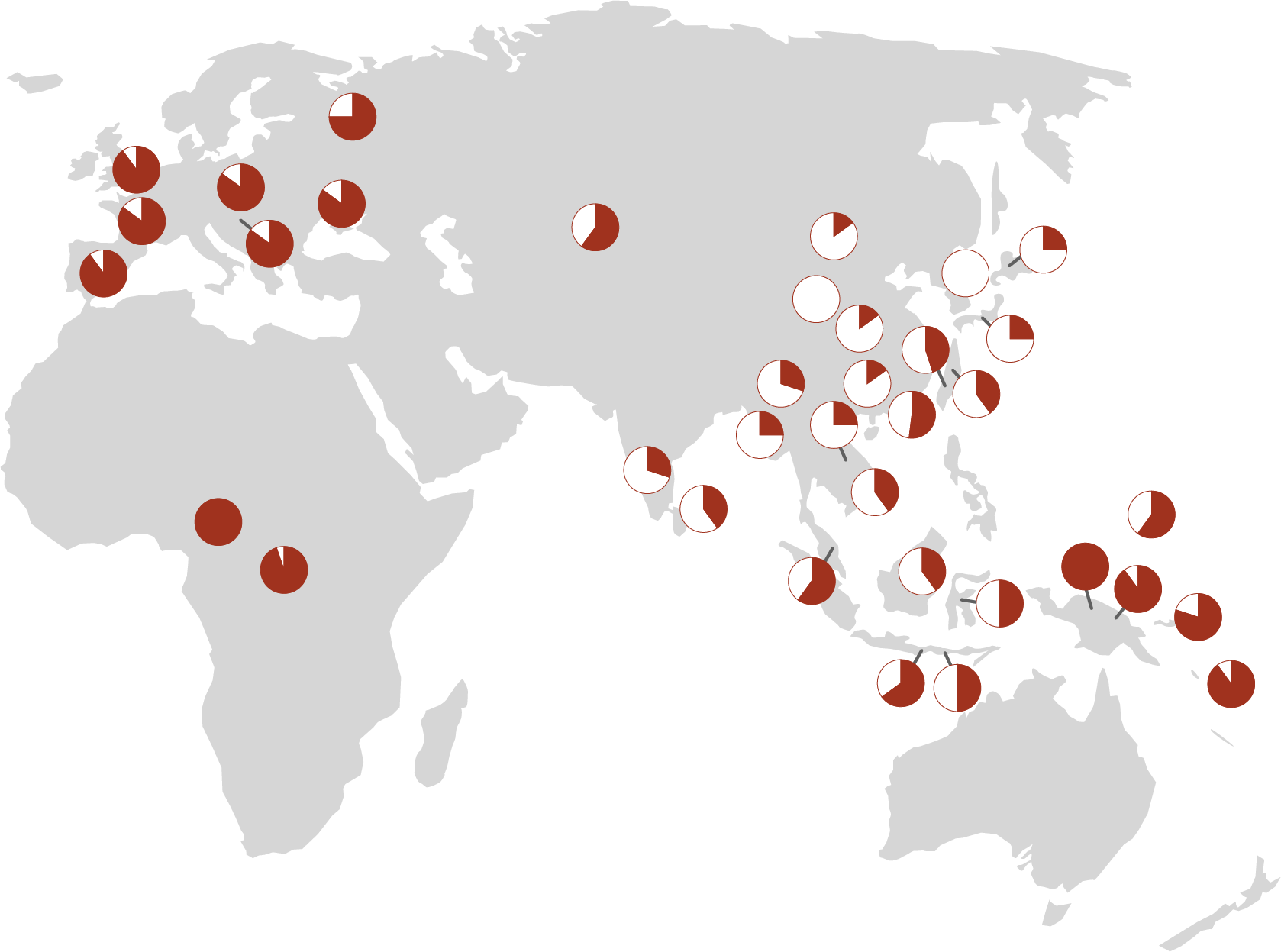

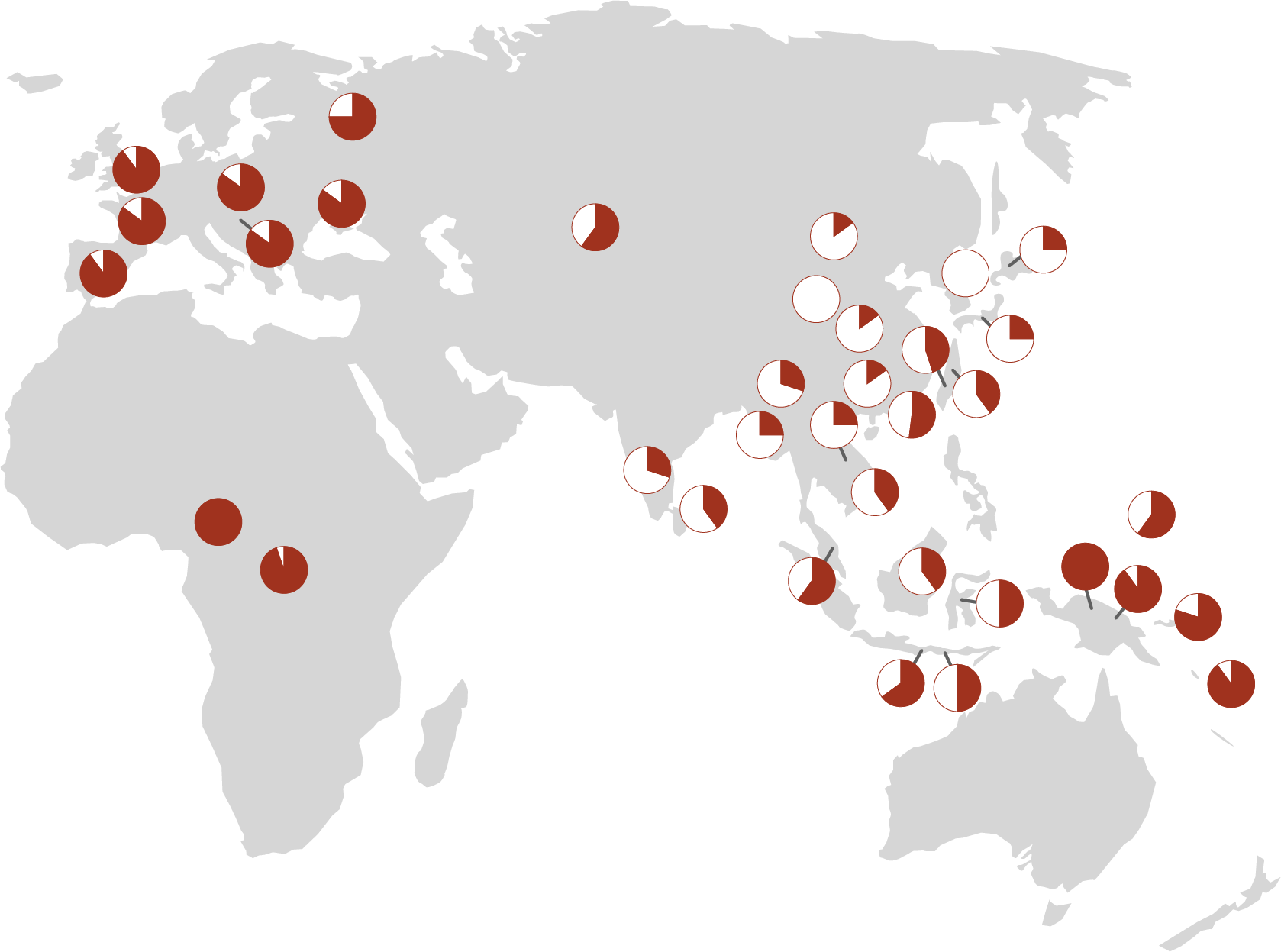

Die ABCC11-Mutation ist unregelmäßig über die Welt verteilt (Abb. 5). Forschende sehen die regionale Häufigkeit der Mutation als einen Beleg für angenommene Wanderungsbewegungen des frühen Menschen, der von Afrika aus die weiteren Kontinente besiedelte.

Stelle vor diesem Hintergrund eine begründete Hypothese auf, die das gehäufte Vorkommen der Mutation im ostasiatischen Raum unter evolutionsbiologischer Perspektive erklärt.

Stelle vor diesem Hintergrund eine begründete Hypothese auf, die das gehäufte Vorkommen der Mutation im ostasiatischen Raum unter evolutionsbiologischer Perspektive erklärt.

Abb. 5: Karte der derzeitigen Verbreitung der Mutation im ABCC11-Gen (heller Anteil in Kreisdiagrammen)

verändert nach: Hccbe modified by Kuebi/Wikipedia, CC BY-SA 3.0

(5 BE)

(40 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1

Entstehung der hohen Schweißdrüsendichte bei Homo erectus

Die Individuen in einer Population von Homo erectus wiesen genetische Variabilität auf. Durch zufällige und spontane Mutationen und durch Rekombination besaßen einige Individuen mehr Schweißdrüsen, als andere. Innerhalb der Population sowie auch gegenüber anderen Arten bestand Konkurrenz um ein limitiertes Nahrungsangebot („struggle for life“). Der Homo erectus erlegte seine Beute durch eine ausdauernde Verfolgungsjagd. Eine hohe Anzahl an Schweißdrüsen stellt für diese Strategie einen Selektionsvorteil dar. Individuen mit besonders vielen Schweißdrüsen konnten ihre Körpertemperatur bei langen Verfolgungsjagden effizienter regulieren. Daher hatten sie eine verbesserte Ausdauer und vermutlich auch einen gesteigerten Jagderfolg. Dadurch wurde auch ihre reproduktive Fitness gesteigert, und sie konnten ihre Gene verstärkt in den Genpool der Population einbringen („survival of the fittest“). Das sorgte für eine transformierende Selektion, bei der die Allelfrequenz der Population verschoben wurde, und mehr Individuen mit höherer Anzahl an Schweißdrüsen entstanden.

2.1

Erbgang des LADD-Syndroms

Im Fall eines dominanten Erbganges ist Person 1 heterozygot (Aa) betroffen, und Person 2 ist nicht betroffen (aa). Die Personen 3, 5, und 6 sind alle heterozygot (Aa) betroffen. Da beide Eltern (mindestens ein) gesundes Allel besitzen, kann Person 4 homozygot merkmalsfrei sein (aa).

Im Fall eines rezessiven Erbgangs ist Person 1 homozygot betroffen (aa). Damit die Personen 3, 5 und 6 die Krankheit ausprägen, muss Person 2 heterozygot betroffen sein (Aa). In diesem Fall ist Person 4 ebenfalls heterozygot betroffen (Aa). Wenn Person 2 Merkmalsträgerin wäre (Aa), könnte man den Erbgang eindeutig als dominant identifizieren.

Im Fall eines rezessiven Erbgangs ist Person 1 homozygot betroffen (aa). Damit die Personen 3, 5 und 6 die Krankheit ausprägen, muss Person 2 heterozygot betroffen sein (Aa). In diesem Fall ist Person 4 ebenfalls heterozygot betroffen (Aa). Wenn Person 2 Merkmalsträgerin wäre (Aa), könnte man den Erbgang eindeutig als dominant identifizieren.

2.2

Experiment zur Wirkung von Lysozym

Für das Experiment werden zwei gleich zusammengesetzte Agarlösungen angesetzt. Diese werden mit der jeweils gleichen Menge zweier unterschiedlicher Bakterienarten versetzt. Die beiden Lösungen werden in der Petrischale ausplattiert. Nach Erstarren und Wachstum bis zur Trübung der Platte wird auf jede Platte Lysozym gegeben. Im Anschluss wird der Durchmesser des transparenten Bereiches gemessen. Anhand dessen kann quantitativ ermittelt werden, wie Lysozym auf die beiden Bakterienarten wirkt.

3.1

Sequenzen des ABCC11-Gens

Wildtyp

- DNA: 5' ... GTA CTC GGG CCA ... 3'

- mRNA: 5' ... GUA CUC GGG CCA ... 3'

- Aminosäurekette: ... Val–Leu–Gly–Pro ...

Mutante

Es liegt eine Missense-Mutation vor. Statt der Aminosäure Gly wird Arg in die Polypeptidkette eingebaut. Arg weist andere Seitenketten als Gly auf, und kann daher andere Wechselwirkungen mit benachbarten Aminosäuren eingehen. Das Protein faltet sich vermutlich in eine andere Sekundär- bzw. Tertiärstruktur. Es kommt zu einem Funktionsverlust des Membrantransportproteins.

- DNA: 5' ... GTA CTC AGG CCA ... 3'

- mRNA: 5' ... GUA CUC AGG CCA ... 3'

- Aminosäurekette: ... Val–Leu–Arg–Pro ...

3.2

Variabilität in der Größe der Genprodukte

Bei der Transkription wird ausgehend von einer DNA-Matrize prä-mRNA hergestellt. Die prä-mRNA enthält eine schützende Kappe am 5'-Ende, einen Poly-A-Schwanz am 3'-Ende, codierende Exons und nicht-codierende Introns. Durch den Vorgang des Spleißens wird aus der prä-mRNA eine reife mRNA hergestellt. Dabei werden Introns aus dem prä-mRNA Strang herausgeschnitten, und die Exons zusammengefügt. Dieser Prozess kann variieren, sodass unterschiedliche Exons miteinander verknüpft werden. Das sogenannte alternative Spleißen ist für die unterschiedliche Länge der resultierenden Proteine verantwortlich.

3.3

Erbgang

Der vorliegende Erbgang ist monohybrid, da ein einziges Gen für die Ausbildung des Ohrenschmalzes verantwortlich ist. Dieses Gen bestimmt beide Merkmalsausprägungen – Farbe und Konsistenz des Ohrenschmalzes. Das Wildtyp-Gen wird dominant vererbt, da heterozygote Personen, gelbliches, feuchtes Ohrenschmalz produzieren.

1. Mendelsche Regel (Uniformitätsregel)

Kreuzt man zwei Individuen einer Art, die sich in einem Merkmal reinerbig (homozygot) unterscheiden, sind die Nachkommen in der F1-Generation in Bezug auf dieses Merkmal untereinander gleich. Das gilt auch bei reziproker (=umgekehrter) Kreuzung.

1. Mendelsche Regel (Uniformitätsregel)

Kreuzt man zwei Individuen einer Art, die sich in einem Merkmal reinerbig (homozygot) unterscheiden, sind die Nachkommen in der F1-Generation in Bezug auf dieses Merkmal untereinander gleich. Das gilt auch bei reziproker (=umgekehrter) Kreuzung.

3.4

Gehäuftes Vorkommen der Mutation im ostasiatischen Raum

Ein möglicher Grund für die Anreicherung von Trägern der Mutation im ostasiatischen Raum könnte der Gründereffekt sein. Der Teil der Population, der ausgehend von Afrika den ostasiatischen Raum besiedelte, könnte zufälligerweise einen hohen Anteil an Personen mit Mutation beinhaltet haben. Daher veränderte sich in dieser Population der Genpool, sodass die Allelfrequenz für die Mutation stieg. Alternativ könnte die Mutation auch als Konsequenz zufälliger Mutationen und Rekombinationsereignisse im ostasiatischen Raum entstanden sein (Gendrift).