A2 Forschung an Fischen

Hinweis: Der Fachausschuss wählt jeweils eine Aufgabe aus den Aufgabenblöcken A, B und C zur Bearbeitung aus.

1

Goldfische (Carassius auratus) werden bei der Erforschung neurologischer Grundlagen von Verhaltensweisen eingesetzt, da sie unter anderem einfach zu halten sind.

In einer Versuchsreihe wird das Lernverhalten von Goldfischen untersucht. Hierzu wird ein Wasserbecken durch eine Abtrennung in zwei Bereiche unterteilt, die jeweils mit einer Lampe und einer Vorrichtung zum Auslösen eines schwachen, aber für den Fisch spürbaren Stromschlags ausgestattet sind. Durch eine Öffnung in der Abtrennung kann ein Fisch von einem in den anderen Bereich gelangen. Während eines Versuchsdurchgangs wird jeweils ein Goldfisch in das Becken gesetzt und mehreren Trainings- und anschließend einer Testphase ausgesetzt. In der Trainingsphase wird in dem Bereich, in dem sich der Fisch befindet, das Licht eingeschaltet und kurz darauf ein schwacher Stromschlag ausgelöst. In der Testphase wird nur das Licht eingeschaltet. Nach einigen Trainingsdurchgängen zeigt der Fisch in der Testphase nach Einschalten des Lichts erhöhte Aktivität und schwimmt durch die Öffnung in dén anderen, nicht beleuchteten Beckenbereich. Untrainierte Fische reagieren hingegen nicht auf das Lichtsignal.

1.1

Interpretiere das Lernverhalten der Fische mit ethologischen Fachbegriffen.

[7 BE]

1.2

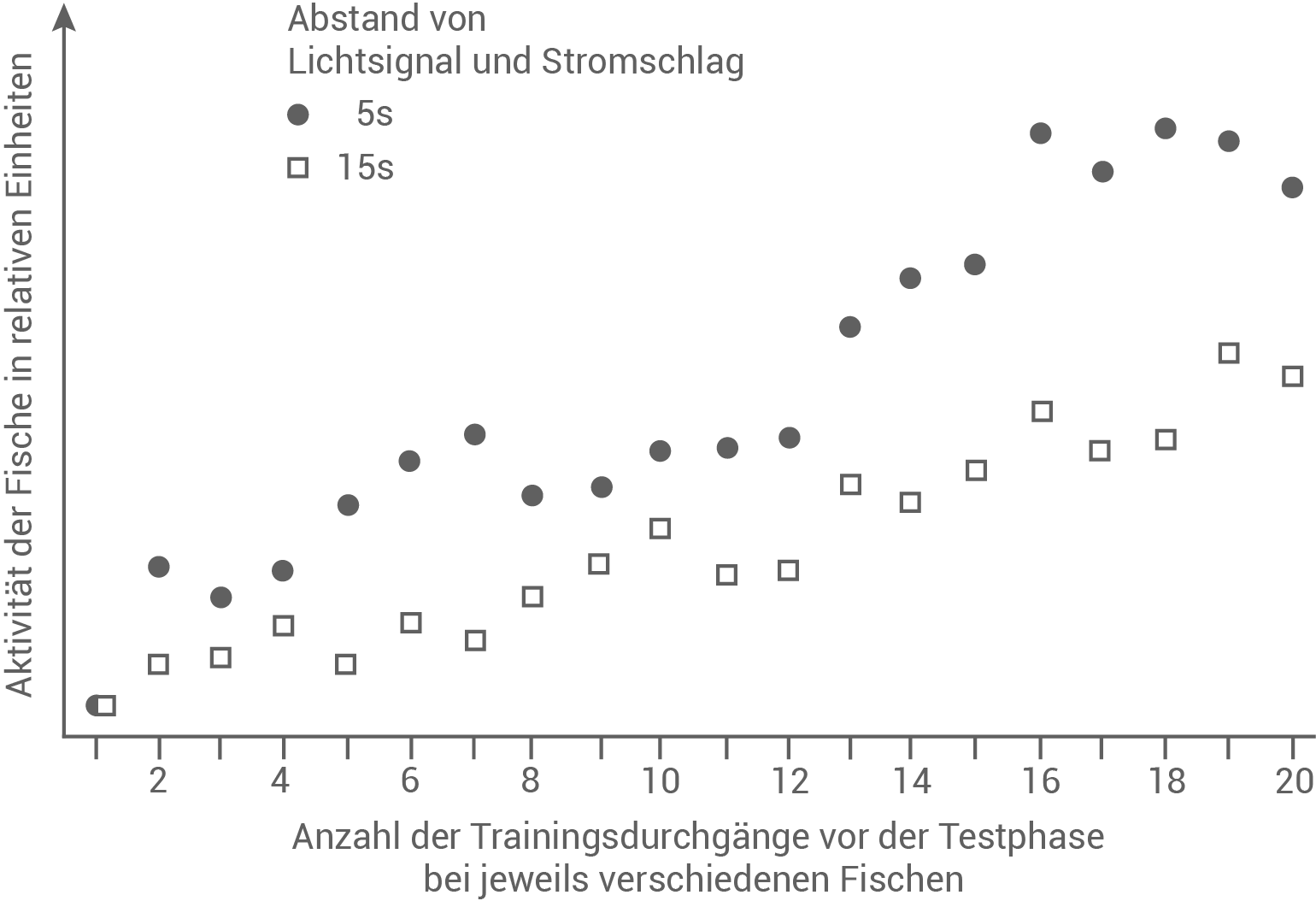

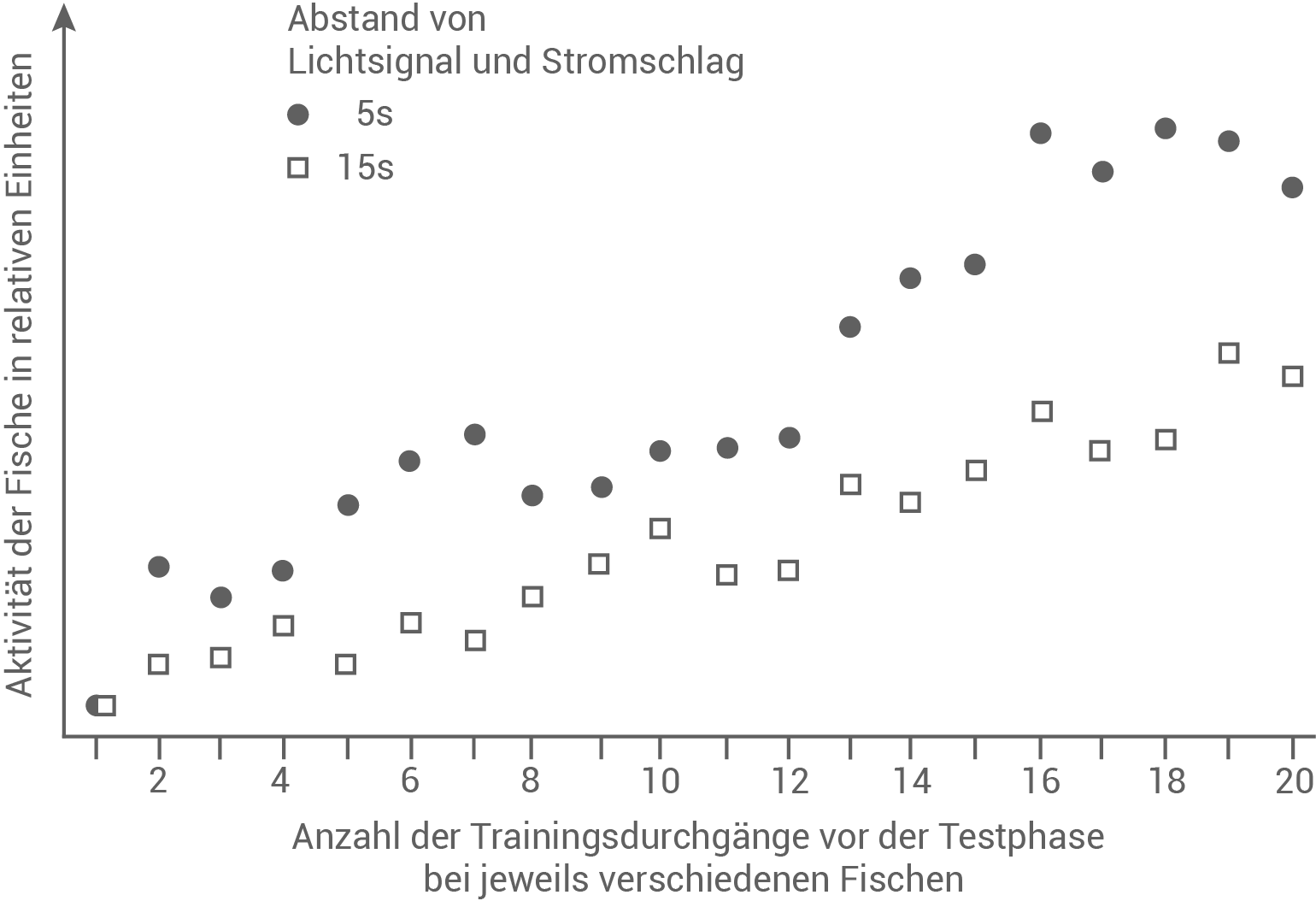

Forschende haben in weiteren Versuchen den Einfluss des zeitlichen Abstands zwischen Lichtsignal und Stromschlag während der Trainingsphase untersucht. Außerdem wurde die Anzahl der Trainingsdurchgänge variiert (Abb. 1).

Werte die Versuchsergebnisse aus Abb. 1 in Bezug auf den zugrunde liegenden Lernvorgang aus.

Werte die Versuchsergebnisse aus Abb. 1 in Bezug auf den zugrunde liegenden Lernvorgang aus.

Abb. 1: Einfluss des Abstands von Lichtsignal und Stromschlag während verschieden langer Trainingsphasen auf die Aktivität der Fische1

[5 BE]

1.3

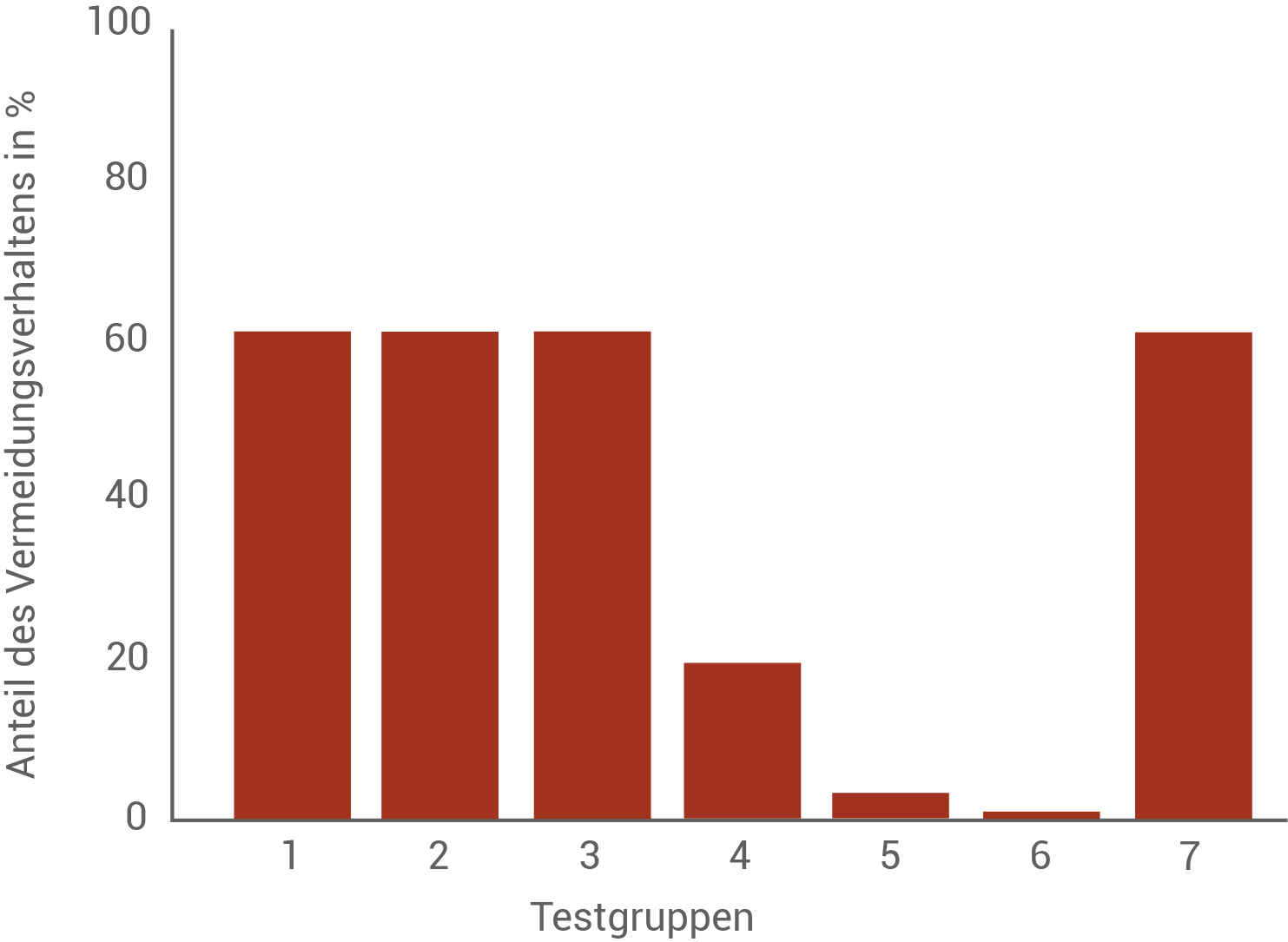

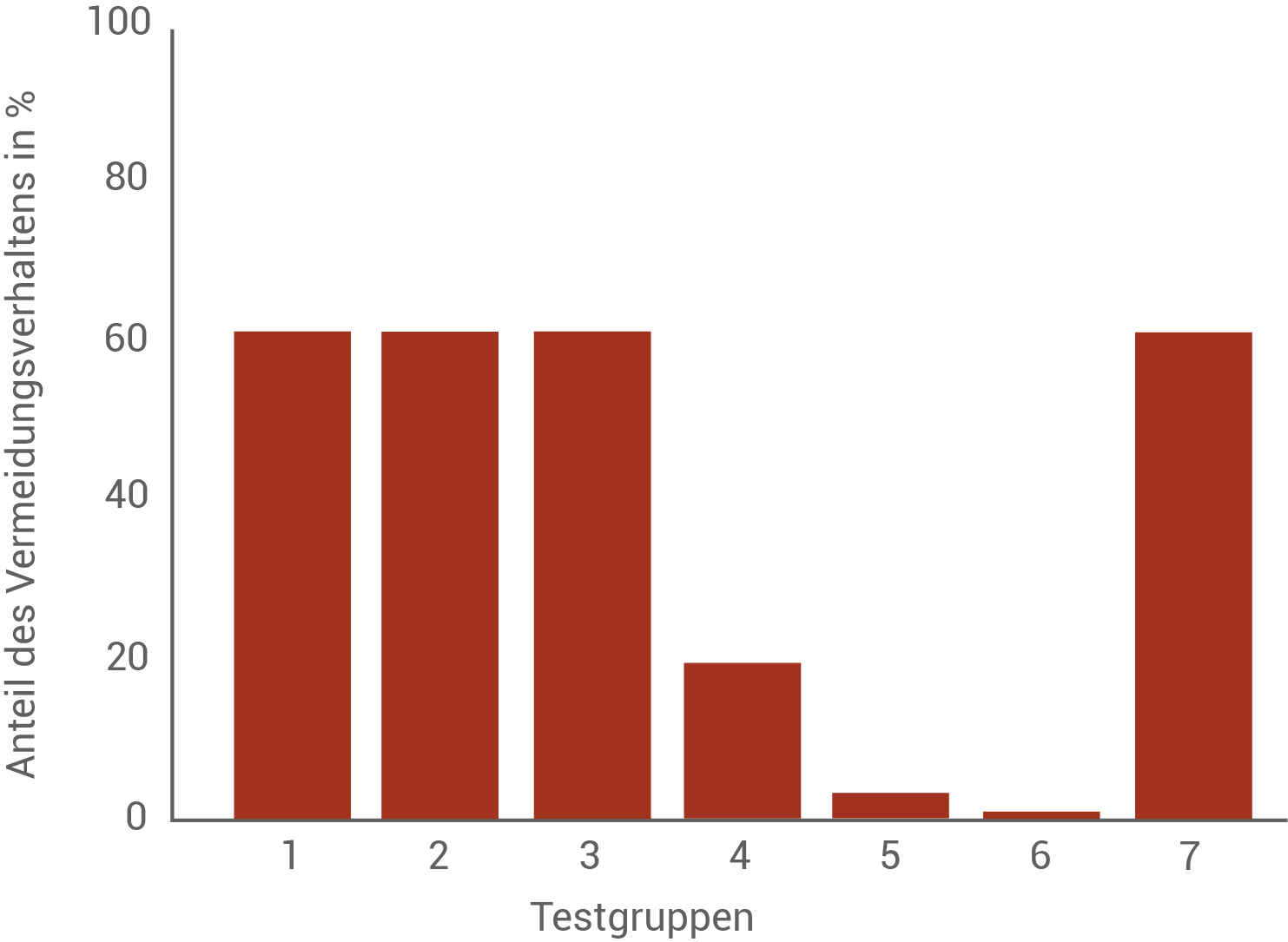

In einer weiteren Versuchsreihe wurde der Einfluss von 2-Amino-5-phosphonovaleriansäure (AP5) auf das Lernverhalten der Goldfische untersucht. Verschiedenen Testgruppen wurden vor bzw. nach der unter 1 beschriebenen Trainingsphase unterschiedliche Mengen an AP5 unter die Schädeldecke injiziert (Tab.). In der Testphase wurde der Anteil der Fische bestimmt, die durch die Öffnung in den anderen Beckenbereich schwammen und damit ein Vermeidungsverhalten zeigten (Abb. 2).

Tab.: Testgruppen des Experiments zum Einfluss von AP5 auf das Vermeidungsverhalten der Fische2

Nimm begründet Stellung, inwieweit sich die folgenden Schlussfolgerungen aus den Versuchsergebnissen ableiten lassen.

Nimm begründet Stellung, inwieweit sich die folgenden Schlussfolgerungen aus den Versuchsergebnissen ableiten lassen.

Auch ohne die Testgruppe 1 können gültige Aussagen zum Einfluss von AP5 auf das

Auch ohne die Testgruppe 1 können gültige Aussagen zum Einfluss von AP5 auf das

Lernverhalten gemacht werden.

B

Lernverhalten gemacht werden.

B  Die Injektion von 10 µL Wasser unter die Schädeldecke hat keinen Einfluss auf das

Die Injektion von 10 µL Wasser unter die Schädeldecke hat keinen Einfluss auf das

Lernverhalten.

C

Lernverhalten.

C  Je größer die Menge an vor dem Training injiziertem AP5 ist, desto besser lernen die Fische.

D

Je größer die Menge an vor dem Training injiziertem AP5 ist, desto besser lernen die Fische.

D  Der Stoff AP5 wirkt sich auf das Vermeidungsverhalten aus.

Der Stoff AP5 wirkt sich auf das Vermeidungsverhalten aus.

| Testgruppe | Zeitpunkt der Injektion | Menge von AP5 in je 10 µL Wassser |

|---|---|---|

| 1 | keine | - |

| 2 | vor der Trainingsphase | - (nur Einstich) |

| 3 | vor der Trainingsphase | 0 µg |

| 4 | vor der Trainingsphase | 1 µg |

| 5 | vor der Trainingsphase | 3,2 µg |

| 6 | vor der Trainingsphase | 10 µg |

| 7 | nach der Trainingsphase | 10 µg |

Abb. 2: prozentuales Vermeidungsverhalten in der Testphase 2

[8 BE]

A

1.4

Fische werden in zunehmender Anzahl in der medizinischen Grundlagenforschung eingesetzt. Im Gegensatz zu Medikamentenstudien werden im Rahmen der Grundlagenforschung Experimente an Tieren durchgeführt, ohne dabei direkt auf eine Therapieanwendung zu zielen. An Tierversuchen wird häufig Kritik geübt und eine Reduzierung gefordert.

Um hier ein Urteil fällen zu können, müssen fachliche Argumente mit Werten in Beziehung gesetzt werden. Folgende Werte werden häufig genannt: Gesundheit, Bildung und Fortschritt, Leidverringerung, Freiheit, Tierwohl, Wohlstand, Würde des Menschen.

Beurteilen Sie anhand einer Pro- und Contra-Argumentation als Teilschritte einer ethischen Analyse, die zwei selbstgewählte Werte berücksichtigt, ob Tierversuche im Rahmen der Grundlagenforschung eingesetzt werden sollten.

Um hier ein Urteil fällen zu können, müssen fachliche Argumente mit Werten in Beziehung gesetzt werden. Folgende Werte werden häufig genannt: Gesundheit, Bildung und Fortschritt, Leidverringerung, Freiheit, Tierwohl, Wohlstand, Würde des Menschen.

Beurteilen Sie anhand einer Pro- und Contra-Argumentation als Teilschritte einer ethischen Analyse, die zwei selbstgewählte Werte berücksichtigt, ob Tierversuche im Rahmen der Grundlagenforschung eingesetzt werden sollten.

[5 BE]

2.

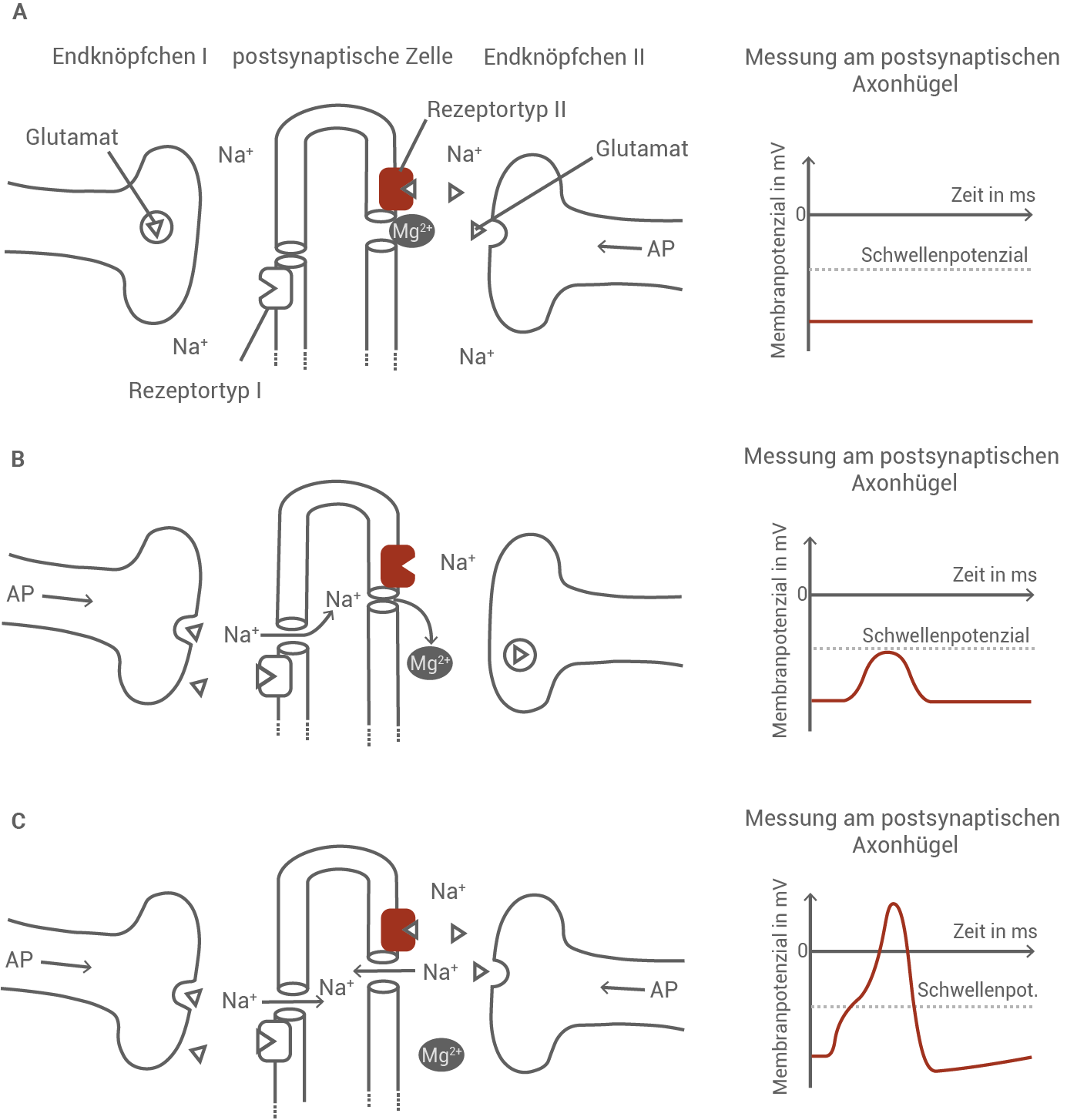

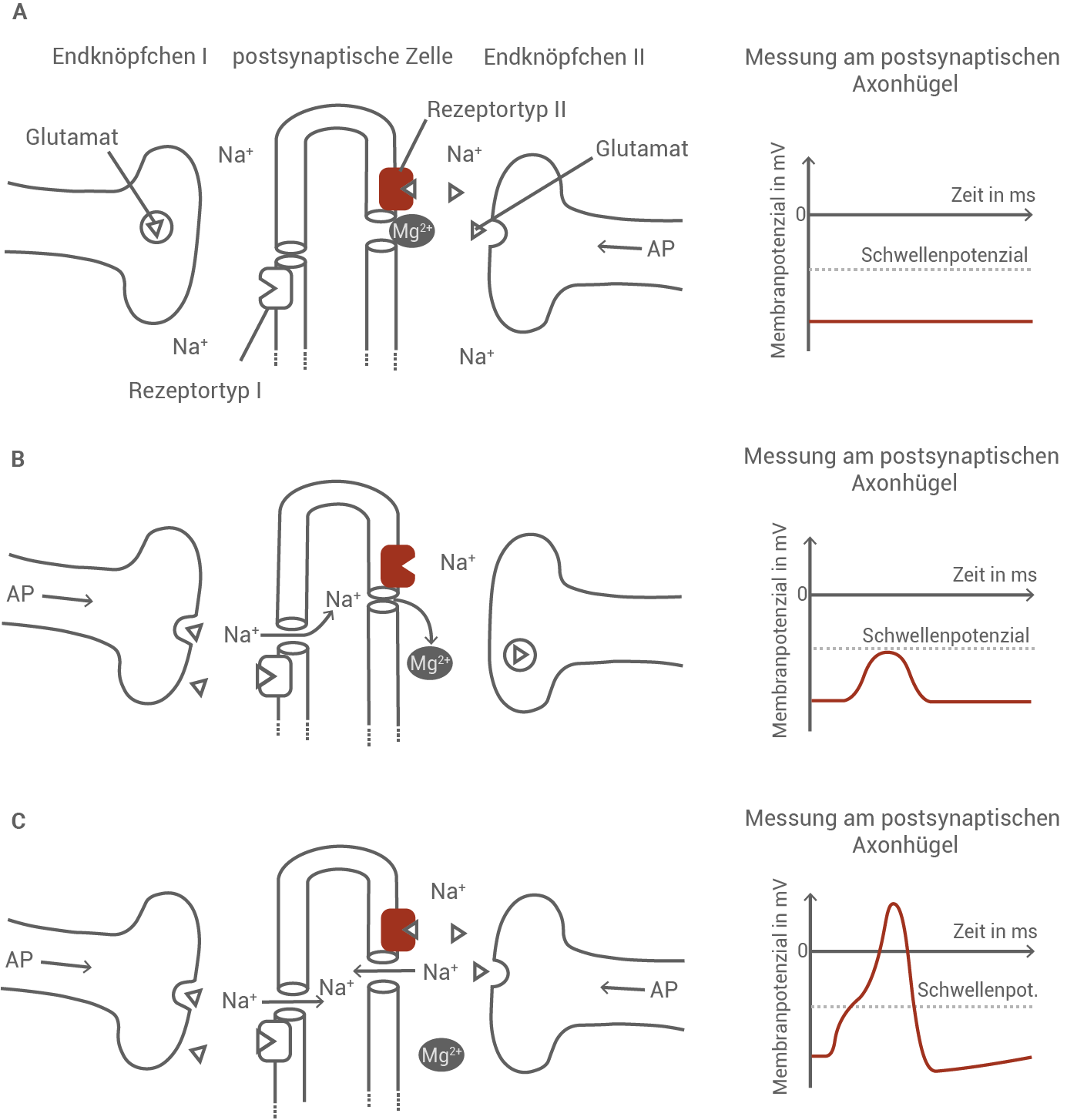

Neuronale Grundlagen von Lernvorgängen im Gehirn sind Gegenstand vieler wissenschaftlicher Studien. Dabei spielen häufig Synapsen eine Rolle, die durch den Transmitter Glutamat erregt werden. Bei der Entstehung eines exzitatorischen postsynaptischen Potentials (EPSP) an einer solchen Synapse wirken die Rezeptortypen I und II zusammen. Der von Rezeptortyp II abhängige Ionenkanal besitzt die Spezifität, dass er von einem Mg2+-lon blockiert ist, das sich erst ab einer gewissen Konzentration an Na+-Ionen im Zellinneren löst (Abb. 3).

Erläutere anhand Abbildung 3 die Notwendigkeit des Zusammenwirkens beider Rezeptortypen für die Entstehung eines Aktionspotentials am Axonhügel der postsynaptischen Zelle.

Erläutere anhand Abbildung 3 die Notwendigkeit des Zusammenwirkens beider Rezeptortypen für die Entstehung eines Aktionspotentials am Axonhügel der postsynaptischen Zelle.

Abb. 3: Zusammenwirken zweier Rezeptortypen bei der Entstehung eines EPSP;

AP: Aktionspotential3

AP: Aktionspotential3

[8 BE]

3

Viele Fischarten bilden Schwärme. Wird ein Mitglied eines Fischschwarms verletzt, so wird der Stoff Chondroitinsulfat aus der verletzten Fischhaut freigesetzt. Durch die Anwesenheit dieses Stoffs wird bei anderen Fischen ein Fluchtreflex ausgelöst.

3.1

Stelle den Ablauf des Fluchtreflexes in einem beschrifteten Reflexbogen dar.

[4 BE]

3.2

Beschreibe drei Vorteile der Freisetzung von Chondroitinsulfat als Kommunikationsmittel.

[3 BE]

[40 BE]

Quellen:

1  Drew, Michael & Zupan, Bojana & Cooke, Anna & Couvillon, Patricia & Balsam, Peter. (2005). Temporal Control of Conditioned Responding in Goldfish. Journal of experimental psychology. Animal behavior processes. 31. 31-9. 10.1037/0097-7403.31.1.31.

Drew, Michael & Zupan, Bojana & Cooke, Anna & Couvillon, Patricia & Balsam, Peter. (2005). Temporal Control of Conditioned Responding in Goldfish. Journal of experimental psychology. Animal behavior processes. 31. 31-9. 10.1037/0097-7403.31.1.31.

2 Xu, X; Russel, T; Bazner, J; Hamilton, J: NMDA receptor antagonist AP5 and nitric oxide synthase inhibitor 7-NI affect different phases of learning and memory in goldfisch. In: Brain Research 889- Jg 2001, S. 275.

Xu, X; Russel, T; Bazner, J; Hamilton, J: NMDA receptor antagonist AP5 and nitric oxide synthase inhibitor 7-NI affect different phases of learning and memory in goldfisch. In: Brain Research 889- Jg 2001, S. 275.

3 Klinke, R.; Silbernagl, S.: Lehrbuch der Physiologie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1996, 2. Auflage, S. 71-73.

Klinke, R.; Silbernagl, S.: Lehrbuch der Physiologie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1996, 2. Auflage, S. 71-73.

2

3

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.1

Lernverhalten der Fische:

Das Experiment stellt eine klassische Konditionierung dar. Der schwache Stromschlag, der für den Fisch spürbar, aber nicht tödlich ist, stellt den unkonditionierten Reiz dar. Dieser Reiz ruft eine automatische, nicht erlernte Reaktion hervor – in diesem Fall die Flucht in den anderen Bereich. Das Licht, das zu Beginn des Experiments keinen besonderen Effekt auf den Fisch hatte, wird durch die wiederholte Kopplung mit dem Stromschlag ein konditionierter Reiz. Dieser Reiz ist zunächst neutral, erzeugt aber nach der Konditionierung eine Fluchtreaktion in den anderen Bereich, da der Fisch gelernt hat, dass das Licht mit einem unangenehmen Stromschlag verbunden ist. Nach mehreren Trainingsdurchgängen zeigt der Fisch in der Testphase eine gesteigerte Aktivität und bewegt sich durch die Öffnung in den anderen, nicht beleuchteten Bereich, sobald das Licht eingeschaltet wird. Diese Reaktion ist die konditionierte Reaktion, die durch die Assoziation des Lichtreizes mit dem unangenehmen Stromschlag hervorgerufen wird.

1.2

Versuchsergebnisse aus Abbildung 1:

Abbildung 1 zeigt die Aktivität der Fische in relativen Einheiten in Relation zu der Anzahl der Trainingsdurchgänge vor der Testphase. Ein Teil der Fische bekam 5 s nach dem Lichtsignal einen Stromschlag, bei einer anderen Gruppe betrug der Abstand 15 s. In beiden Fällen lässt sich erkennen, dass die Aktivität mit der Anzahl der Trainingsdurchgänge mit leichten Schwankungen steigt. Allerdings ist die Aktivität der Fische, bei denen der Stromschlag nach 5 s erfolgte, schon am zweiten Trainingstag höher als bei den Fischen, bei denen der Abstand 15 s betrug. Dieser Trend setzt sich über den gesamten Zeitraum fort. Der Lernvorgang scheint daher schneller abgeschlossen zu sein, wenn der zeitliche Abstand zwischen dem Lichtsignal und Stromschlag gering ist.

1.3

Stellungnahme zu den Schlussfolgerungen:

A  Ohne die Testgruppe hat man keinen Bezugswert. Man kann also keine Quantifizierung vornehmen. Es kann zwar beobachtet werden, dass AP5 in unterschiedlichen Konzentrationen einen Effekt auf das Lernverhalten hat. Ohne Referenzwerte kann aber keine gültige Aussage getroffen werden, wie sich AP5 auf das Lernverhalten auswirkt.

B

Ohne die Testgruppe hat man keinen Bezugswert. Man kann also keine Quantifizierung vornehmen. Es kann zwar beobachtet werden, dass AP5 in unterschiedlichen Konzentrationen einen Effekt auf das Lernverhalten hat. Ohne Referenzwerte kann aber keine gültige Aussage getroffen werden, wie sich AP5 auf das Lernverhalten auswirkt.

B  Diese Aussage ist korrekt. Bei der Injektion von Wasser ist der Anteil des Vermeidungsverhaltens unverändert im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Injektion.

C

Diese Aussage ist korrekt. Bei der Injektion von Wasser ist der Anteil des Vermeidungsverhaltens unverändert im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Injektion.

C  Das ist falsch. Das Vermeideverhalten stellt die Konsequenz des erfolgreichen Lernverhaltens dar. Je größer die Menge des injizierten AP5 vor dem Training ist, desto geringer fällt das gezeigt Vermeideverhalten aus. Das bedeutet, dass die Tiere schlechter lernen, als zuvor.

D

Das ist falsch. Das Vermeideverhalten stellt die Konsequenz des erfolgreichen Lernverhaltens dar. Je größer die Menge des injizierten AP5 vor dem Training ist, desto geringer fällt das gezeigt Vermeideverhalten aus. Das bedeutet, dass die Tiere schlechter lernen, als zuvor.

D  Diese Aussage stimmt. Aus der Abbildung geht hervor, dass weder der Einstich allein, noch die Injektion von Wasser einen Einfluss auf das Vermeidungsverhalten haben. Lediglich die Injektion von AP5 vor der Trainingsphase hat einen Einfluss auf das Vermeidungsverhalten. Insofern wirkt sich der Stoff nur dann auf den Lernprozess aus, wenn er verabreicht wird, bevor das Training beginnt. Eine Injektion nach dem Training ändert nichts am Vermeidungsverhalten.

Diese Aussage stimmt. Aus der Abbildung geht hervor, dass weder der Einstich allein, noch die Injektion von Wasser einen Einfluss auf das Vermeidungsverhalten haben. Lediglich die Injektion von AP5 vor der Trainingsphase hat einen Einfluss auf das Vermeidungsverhalten. Insofern wirkt sich der Stoff nur dann auf den Lernprozess aus, wenn er verabreicht wird, bevor das Training beginnt. Eine Injektion nach dem Training ändert nichts am Vermeidungsverhalten.

1.4

Argumentation als Teil einer ethischen Analyse:

Tierversuche tragen zur Bildung und zum Fortschritt in der grundlegenden wissenschaftlichen Forschung bei, indem sie helfen, das Verständnis über biologische Prozesse, Krankheitsmechanismen und die Funktionsweise von Organismen zu vertiefen. Sie ermöglichen es, komplexe Wechselwirkungen im Körper der Tiere zu untersuchen, die mit anderen Methoden nur schwer oder gar nicht erkennbar wären. So lassen sich beispielsweise physiologische Reaktionen auf Umweltfaktoren, Stressoren oder bestimmte Substanzen besser verstehen. Dieser grundlegende Wissenszuwachs ist nicht nur für die Medizin, sondern auch für andere Disziplinen wie die Psychologie, Neurowissenschaften oder Verhaltensforschung von Bedeutung. Zudem liefern Tierversuche wichtige Erkenntnisse darüber, wie sich Lebensbedingungen und Umweltfaktoren auf Tiere auswirken, wodurch gefährdete Arten besser geschützt werden können.

Die ethischen Bedenken im Hinblick auf Tierversuche richten sich primär gegen das Tierwohl, da Tiere in Versuchen häufig Schmerzen, Angst und Stress ausgesetzt werden. Sie sind nicht nur in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt, sondern werden häufig als Objekte der Forschung behandelt, ohne ihre eigenen Interessen und Rechte zu berücksichtigen. Auch wenn der wissenschaftliche Fortschritt das übergeordnete Ziel ist, stellt sich die Frage, ob der ethische Preis für diesen Fortschritt gerechtfertigt ist, wenn dabei das Wohl der Tiere auf diese Weise geopfert wird. Die Entwicklung und Förderung von Alternativmethoden wie In-vitro-Tests, computergestützten Modellen oder anderen nicht-tierischen Forschungsansätzen könnte das Tierleid in der Wissenschaft reduzieren.

Dennoch bieten Tierversuche Erkenntnisse, die für den Fortschritt in vielen wissenschaftlichen Bereichen wichtig sind, und nicht vollständig durch Alternativen ersetzt werden können. Ethische Prinzipien wie das Tierwohl müssen dennoch berücksichtigt werden, und es sollte ein kontinuierlicher Fokus auf die Entwicklung und Anwendung von Alternativen gelegt werden, um das Leid der Tiere zu minimieren.

2

Zusammenwirken beider Rezeptortypen für die Entstehung eines Aktionspotenzials am Axonhügel:

In Abbildung 3 ist eine postsynaptische Zelle dargestellt, die von zwei Endknöpfchen angesteuert wird. In der Membran der postsynaptischen Zelle befinden sich Rezeptoren des Typ I und II. Der Glutamat-abhängige Rezeptor Typ I ist an einen Natrium-Ionenkanal gebunden, der im Ruhezustand geschlossen ist. Der Rezeptortyp II ist ebenfalls Glutamat-abhängig, und an einen Natrium-Ionenkanal gekoppelt. Dieser Natrium-Ionenkanal ist allerdings durch ein Magnesium-Ion blockiert.

Kommt ein Aktionspotenzial an Endknöpfchen II an, so wird Glutamat in den synaptischen Spalt entlassen, und bindet an Rezeptoren des Typ II an der Membran der postsynaptischen Zelle. Da der Kanal durch das Magnesium-Ion blockiert ist, wird keine Potenzialänderung am postsynaptischen Axonhügel gemessen.

Kommt ein Aktionspotenzial an Endknöpfchen I an, so bindet Glutamat den Rezeptor Typ I und es kommt zu einem Einstrom von Natrium-Ionen in die postsynaptische Zelle. Damit lässt sich eine Potenzialveränderung am Axonhügel messen. Diese bleibt jedoch unterschwellig.

Erst wenn Endknöpfchen I und II gleichzeitig Glutamat ausschütten kommt es zur Dissoziation des Magnesium-Ions vom Natrium-Ionenkanal an Rezeptortyp II, und es können weitere Natrium-Ionen in die postsynaptische Zelle einströmen. Dieser Einstrom sorgt für eine Depolarisation, die ausreicht, um ein Aktionspotenzial am Axonhügel auszubilden.

3.1

Aufgabenstellung:

Reiz (Chondroitinsulfat)  Wahrnehmung durch Chemorezeptoren

Wahrnehmung durch Chemorezeptoren  Erregungsleitung über afferente Neuronen

Erregungsleitung über afferente Neuronen  Verarbeitung im zentralen Nervensystem

Verarbeitung im zentralen Nervensystem  Erregungsleitung über efferente Neuronen

Erregungsleitung über efferente Neuronen  Auslösen der Muskulatur

Auslösen der Muskulatur  Fluchtreaktion

Fluchtreaktion

3.2

Chondroitinsulfat als Kommunikationsmittel:

- Die schnelle Freisetzung direkt bei der Verletzung führt zu einer unmittelbaren Reaktion bei den anderen Fischen im Schwarm.

- Der Signalstoff löst einen Reflex aus, der dafür sorgt, dass die Tiere flüchten. Das ist von Vorteil, wenn ein Angriff durch einen Fressfeind stattfindet.

- Das Signal ist eindeutig, da es bei allen Tieren im Schwarm die gleiche Reaktion hervorruft.