B2 Weidengewächse

Hinweis: Der Fachausschuss wählt jeweils eine Aufgabe aus den Aufgabenblöcken A, B und C zur Bearbeitung aus.

In Europa kommen 65 Weidenarten der Gattung Salix vor. Die bekanntesten Vertreter sind hochwüchsige Arten wie die Silberweide (Salix alba).

1

Die Quendelblättrige Weide (S. serpillifolia) wird als kleinster Baum Europas bezeichnet und wächst v. a. im Hochgebirge. Dort ist sie oft starkem Wind ausgesetzt. Als ökologische Angepasstheit wachsen Stamm und Zweige der Quendelblattrigen Weide unterirdisch, die Blätter liegen dem Untergrund eng an.

1.1

Erläutere die Entstehung des Niederwuchses der Quendelblättrigen Weide in alpinen Lebensräumen mithilfe der synthetischen Evolutionstheorie.

[7 BE]

1.2

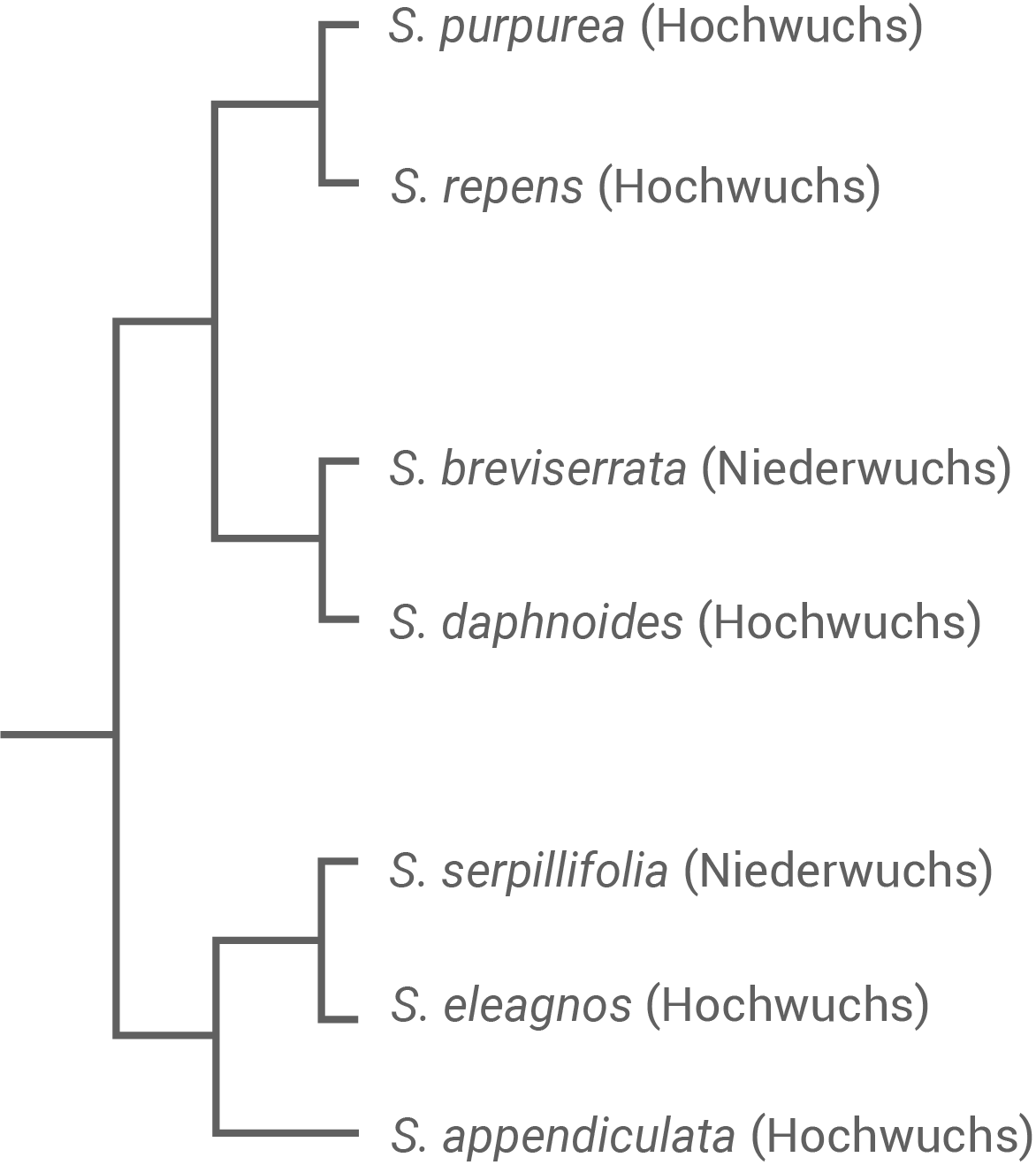

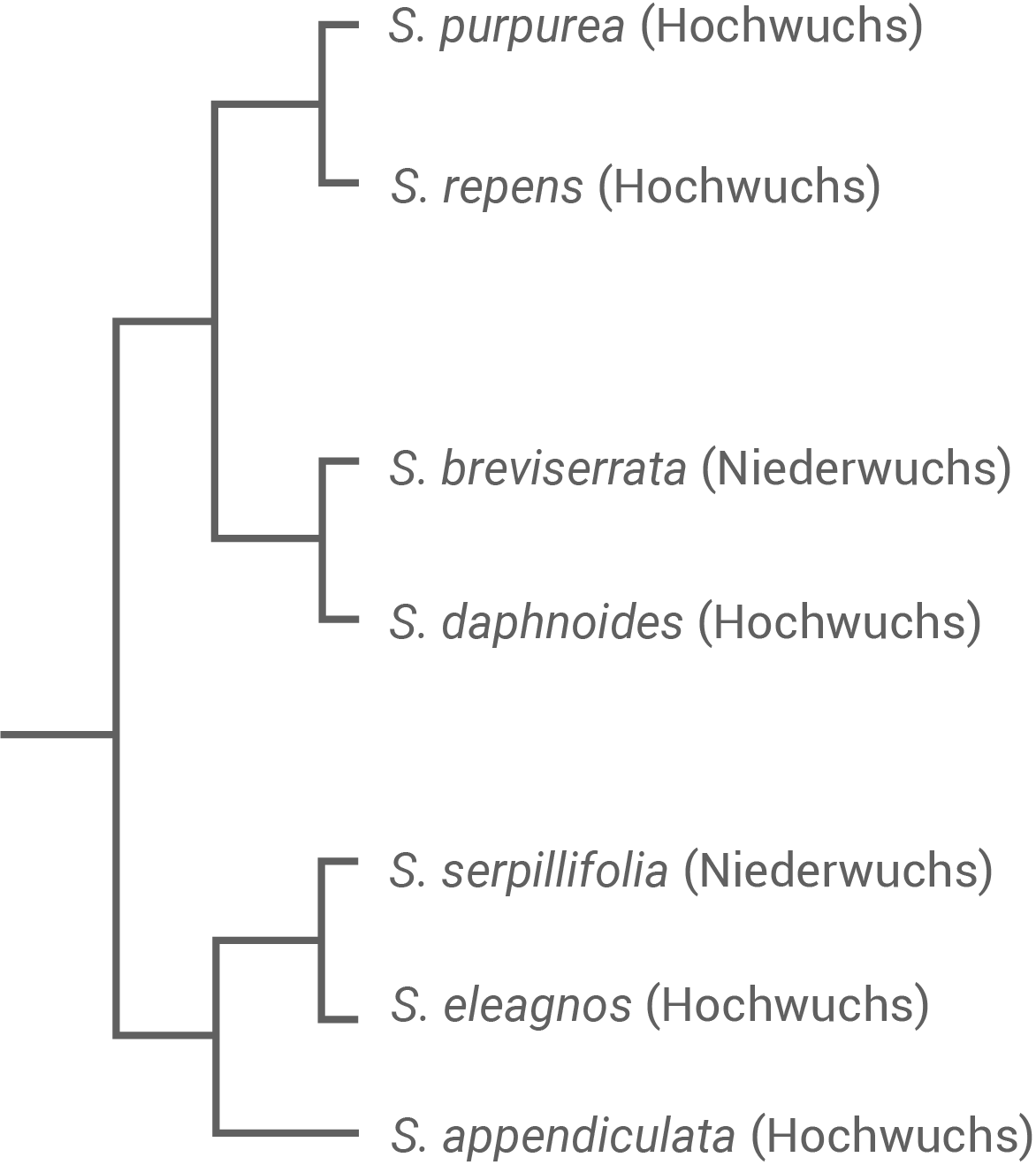

Mit molekularbiologischen Methoden wurden die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Weidenarten mit unterschiedlichem Phänotyp untersucht. Die Ergebnisse sind in Abbildung 1 dargestellt.

Abb. 1: Stammbaum und Phänotypen von sieben Weidenarten1

1.2.1

Beschreibe ein molekularbiologisches Verfahren, mit dem die im Stammbaum dargestellten Verwandtschaftsverhältnisse ermittelt werden können.

[4 BE]

1.2.2

Neben S. serpillifolia exisitiert mit S. breviserrata noch eine weitere niederwüchsige Form innerhalb der Gattung Salix. Begründe mithilfe von Abbildung 1, ob dieser Phänotyp mit höherer Wahrscheinlichkeit einmal oder mehrmals in der Evolution entstanden ist.

[5 BE]

2

Weiden gehören zu den wenigen blühenden Pflanzen, die zweihäusig sind. Das heißt, es gibt Pflanzen mit nur männlichen Blüten und Pflanzen mit nur weiblichen Blüten, wobei sich die Geschlechter in ihrer Blütenfarbe unterscheiden. Beide Blüten bilden gleiche Mengen an Nektar, der Bestäubern wie z. B. Bienen als Nahrung dient. Im Laufe des Tages nimmt mit der Häufigkeit der Blütenbesuche das Nektarangebot der Blüten ab.

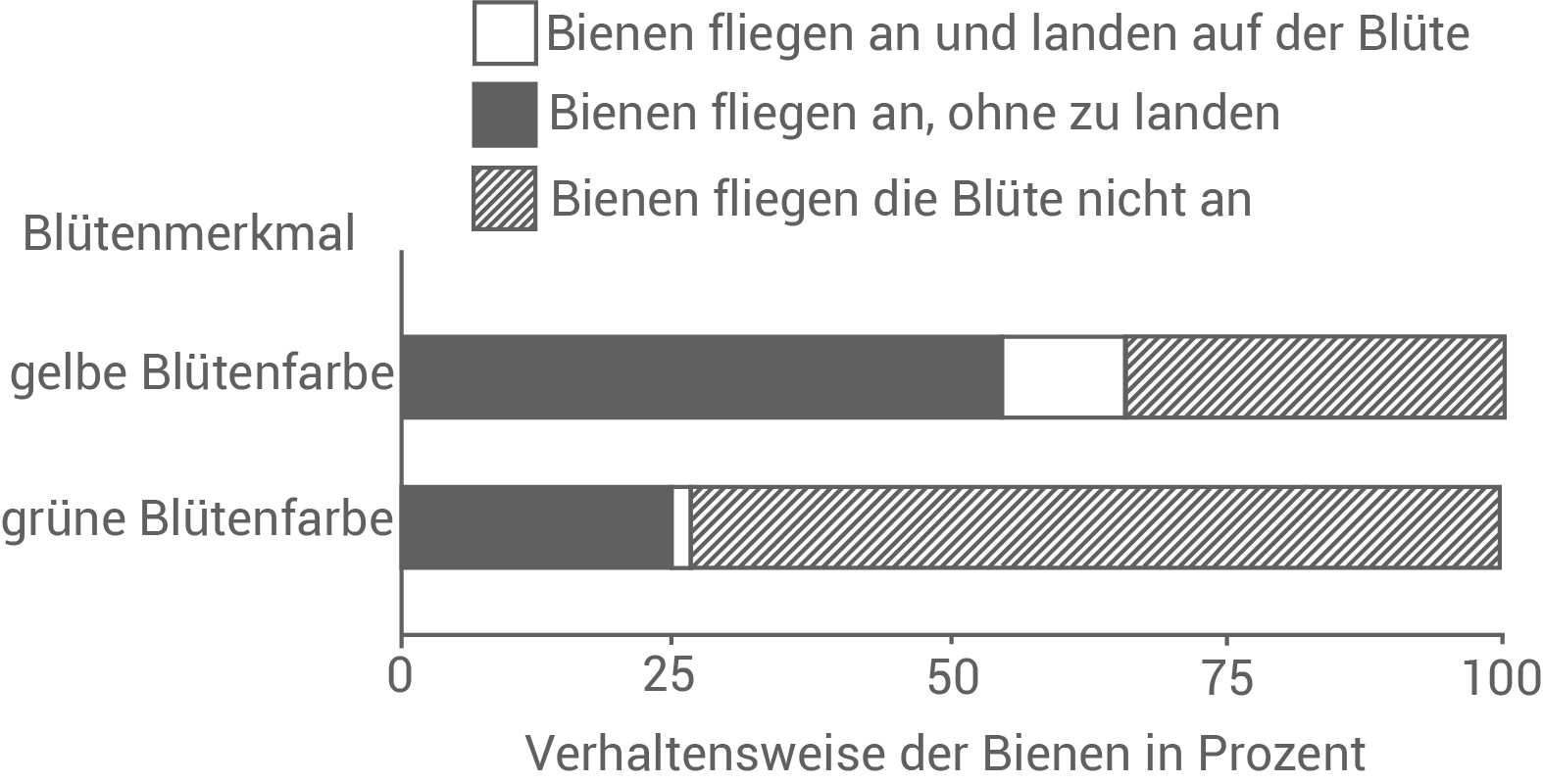

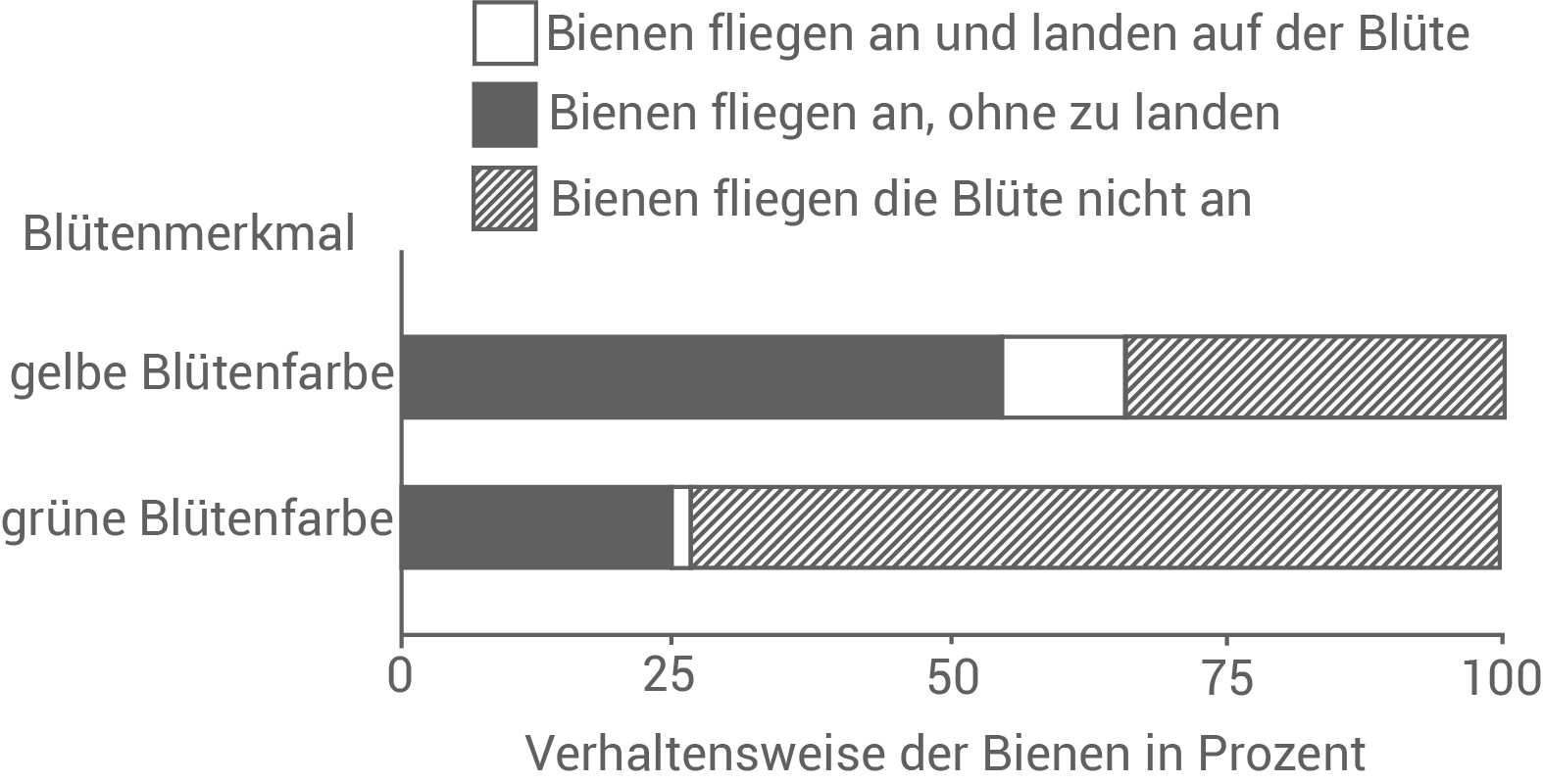

In einer Feldstudie wurde die Attraktivität des Merkmals Blütenfarbe auf Bienen als Bestäuber getestet (Abb. 2).

Abb. 2: Attraktivität von Salix caprea-Blüten auf Bienen2

2.1

Leite aus den Untersuchungsergebnissen die Blütenfarben männlicher und weiblicher Weidenblüten für eine erfolgreiche Fortpflanzung ab.

[5 BE]

2.2

In einer weiteren Untersuchung soll der Einfluss des Merkmals Blütenduft auf die Attraktivităt einer Weidenblüte auf Bienen ermittelt werden. Plane einen hierfür geeigneten Versuch.

[4 BE]

3

Weidenrindenextrakt zählt zu den altesten Medikamenten der Menschheit und wird gegen leichte Schmerzen und Fieber angewendet. Aus Fallstudien ist bekannt, dass es bei Menschen mit einem genetisch bedingten Mangel des Enzyms Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6PD) nach der Einnahme des Extrakts zu einem lebensbedrohlichen Abbau der roten Blutkörperchen kommen kann. G6PD ist ein Stoffwechselenzym, das vermehrt in diesen Blutkörperchen vorkommt. G6PD-Mangel wird durch eine Mutation des auf einem Gonosom liegenden Gens g6pd hervorgerufen, welche aber keinen wesentlichen Einfluss auf die Funktionalität des Enzyms hat. Abbildung 3 zeigt den Stammbaum einer Familie, bei der diese Mutation aufgetreten ist.

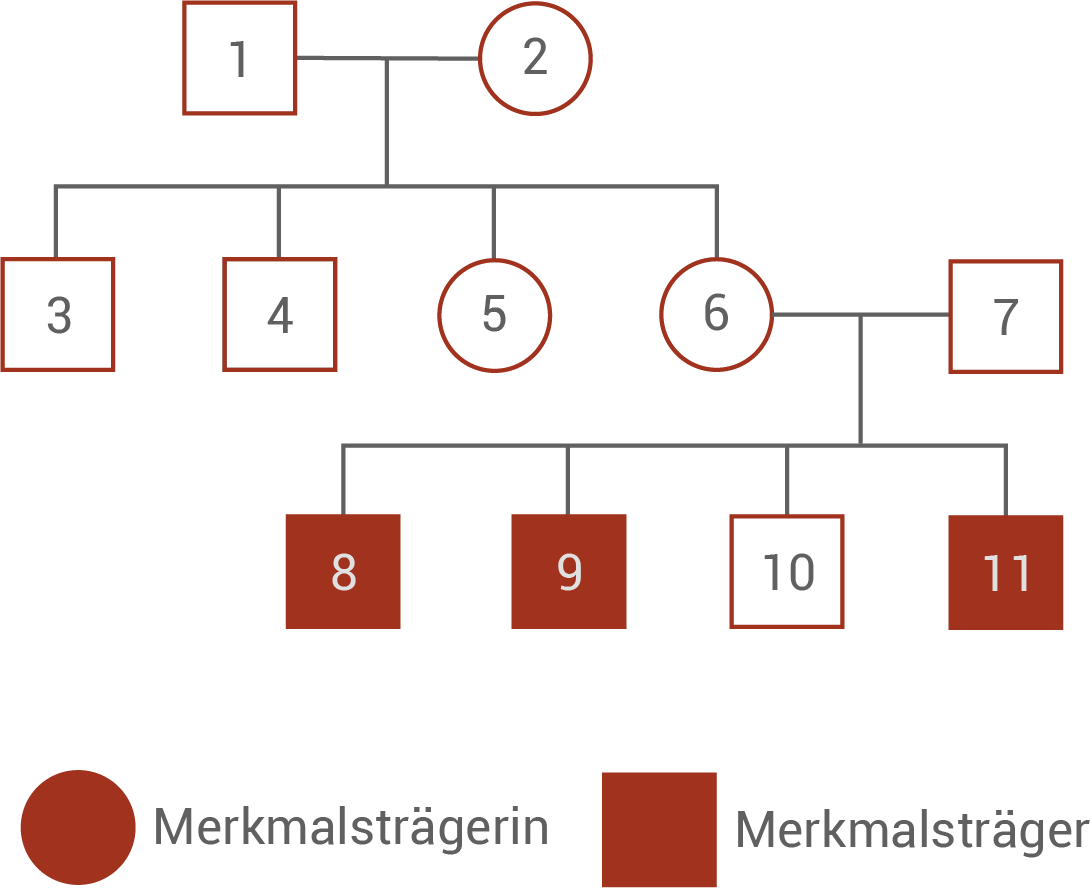

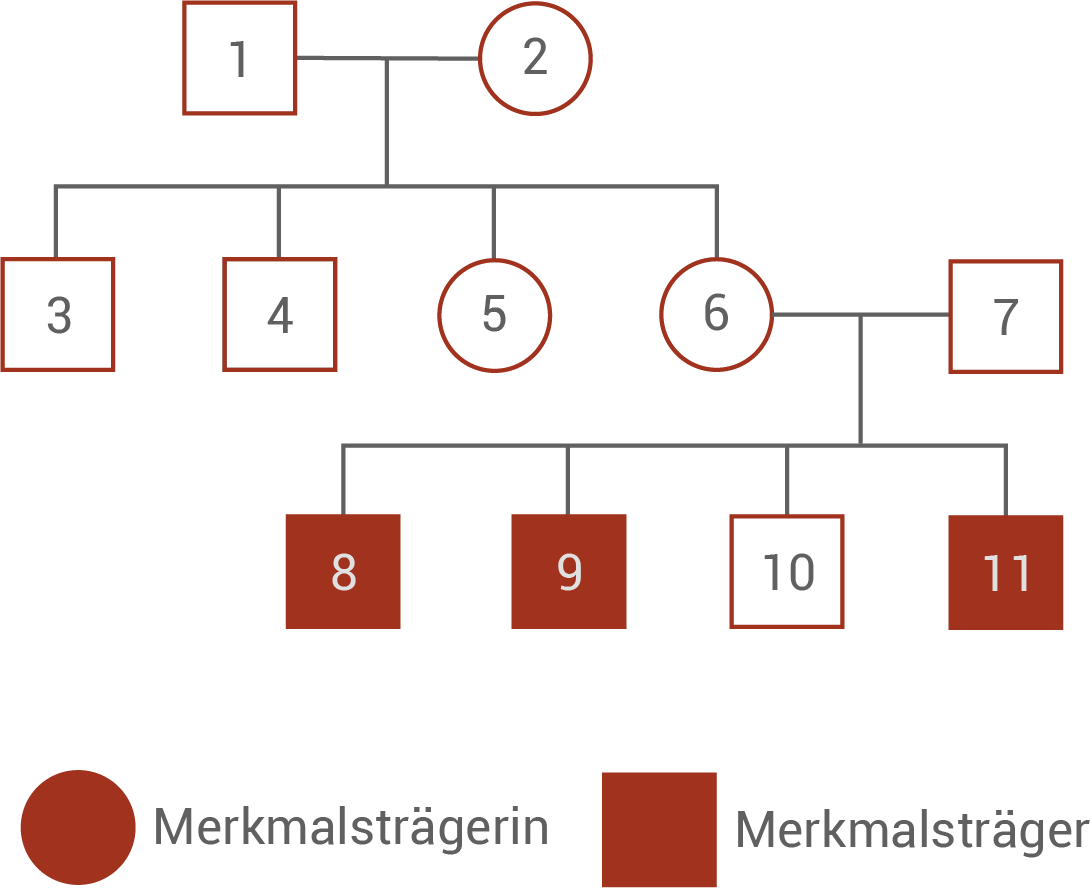

Abb. 3: Stammbaum einer Familie mit Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel3

3.1

Ermittle den zugrundeliegenden Erbgang, indem Du begründet alle nicht in Frage kommenden Erbgänge ausschließt. Gib zudem die Genotypen für die Personen mit den Nummern 6, 7, 10 und 11 an.

[5 BE]

3.2

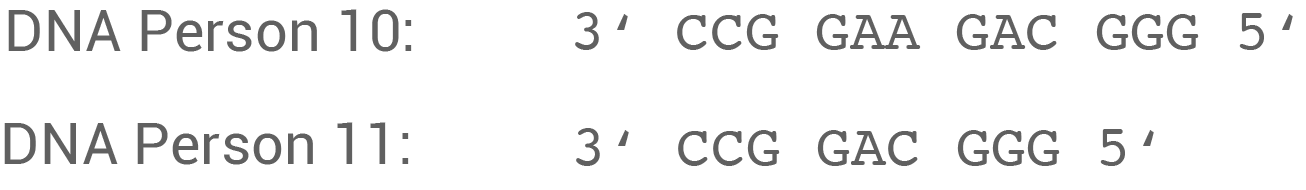

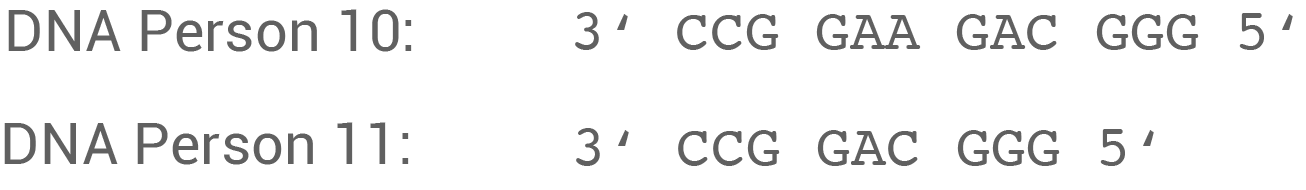

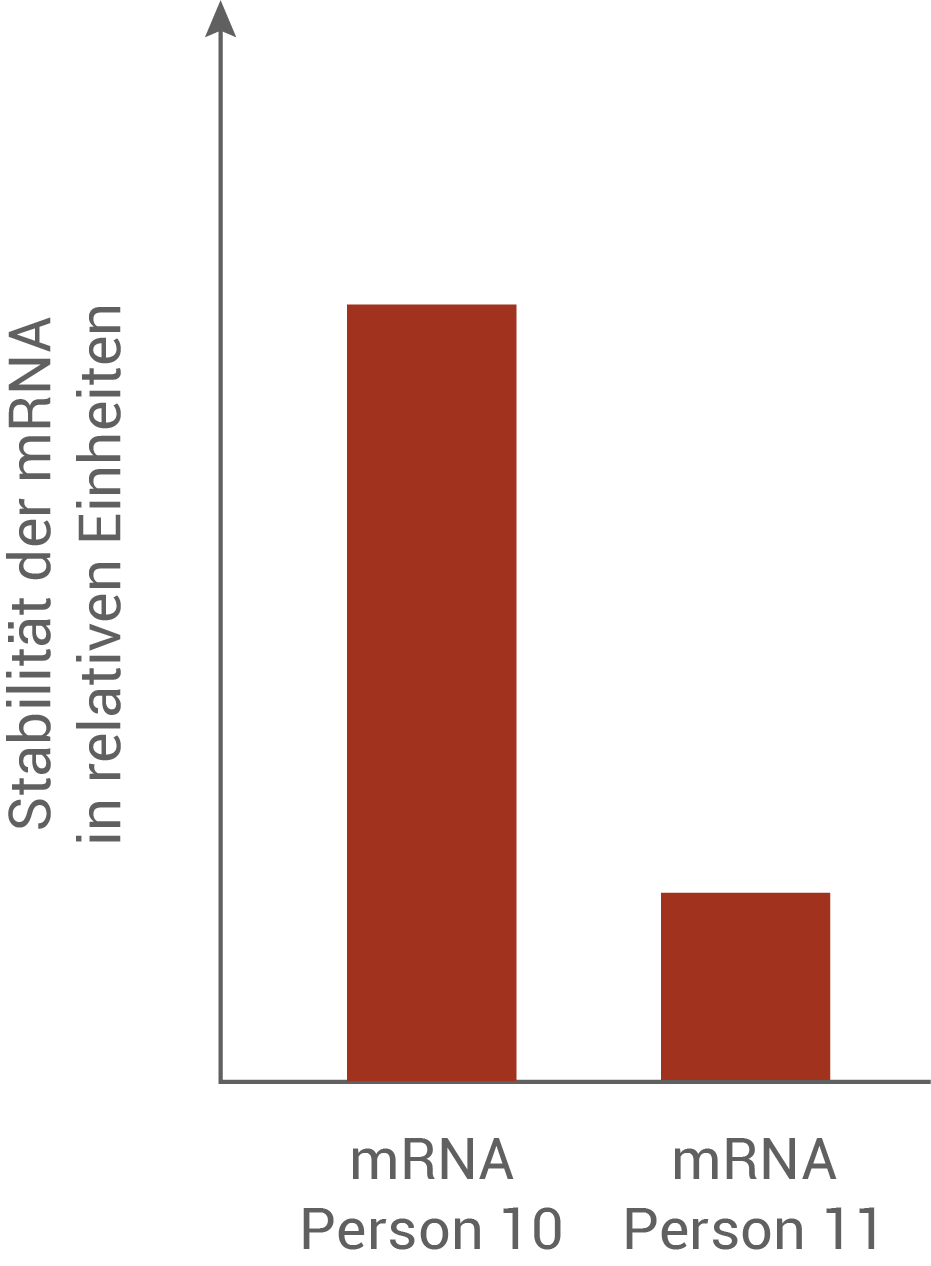

Um den Zusammenhang zwischen Mutation und Enzymmangel genauer zu untersuchen, ermittelten die Forschenden jeweils die DNA-Sequenz des g6pd-Gens von Person 10 und Person 11. Zudem wurde bei diesen Personen die Stabilität der zugehörigen mRNA analysiert. Abbildungen 4 und 5 zeigen die Ergebnisse.

Abb. 4: Ausschnitt aus dem codogenen Strang des g6pd-Gens der Personen 10 und 113

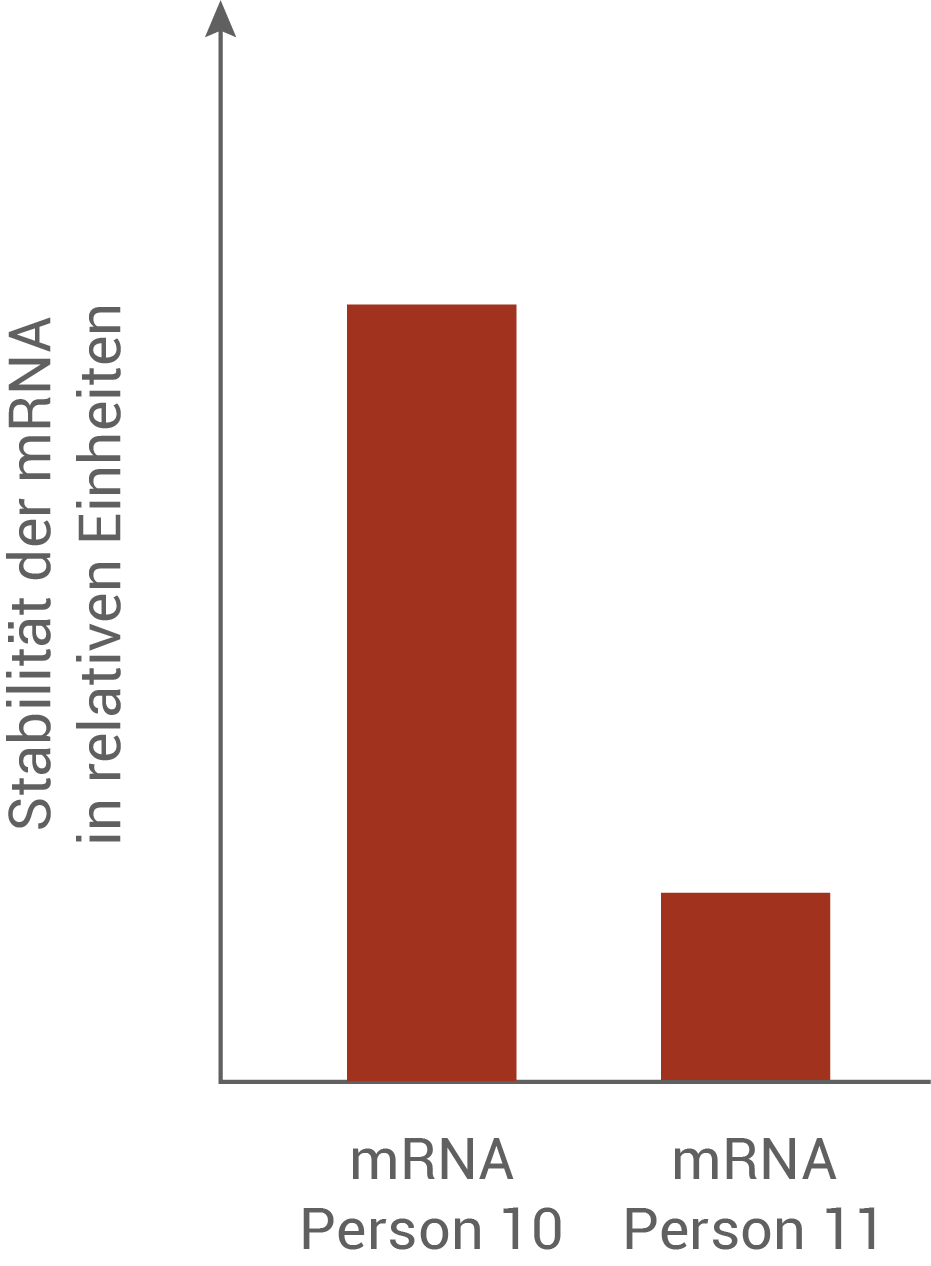

Abb. 5: Stabilität der G6PD-mRNA

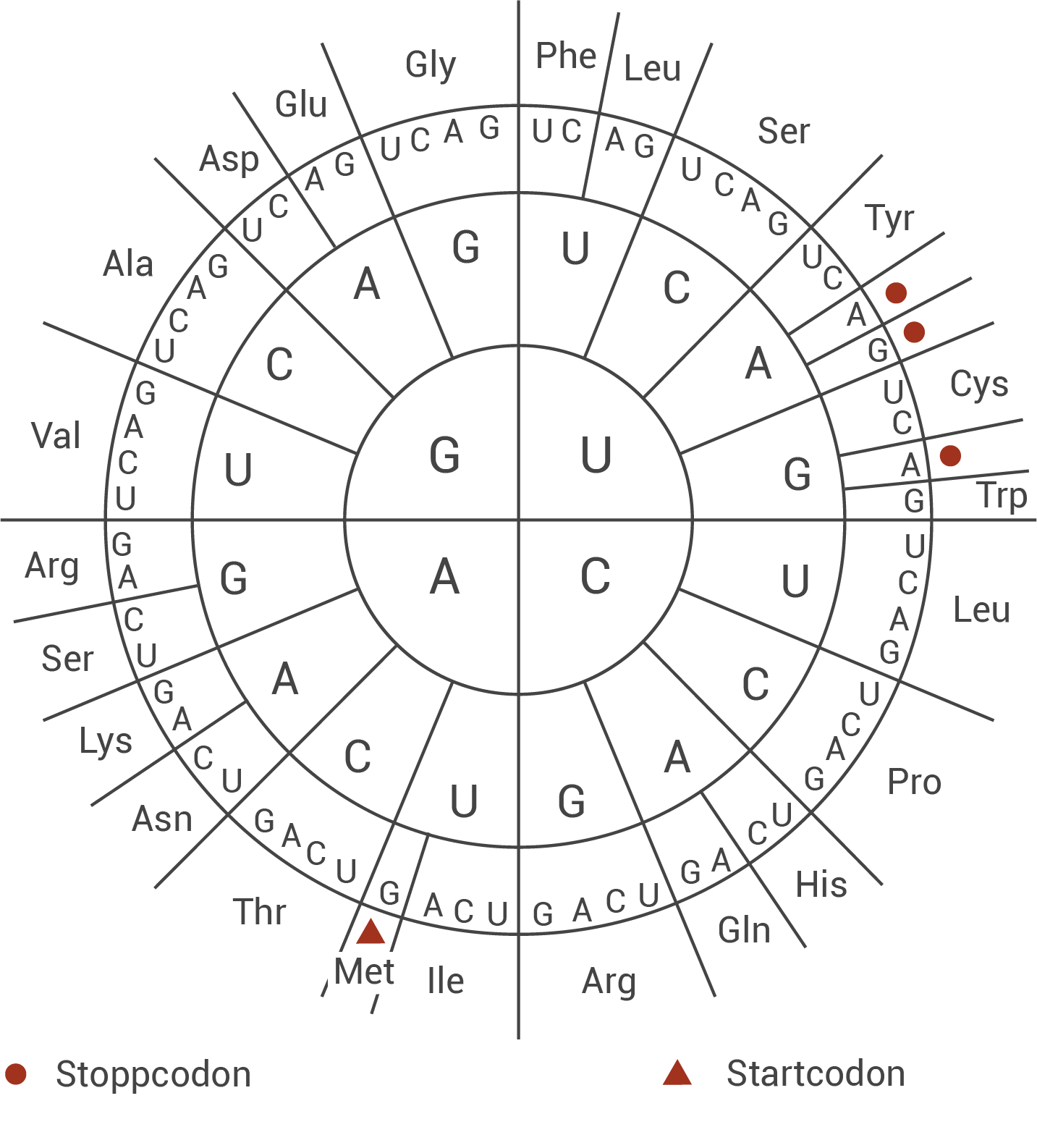

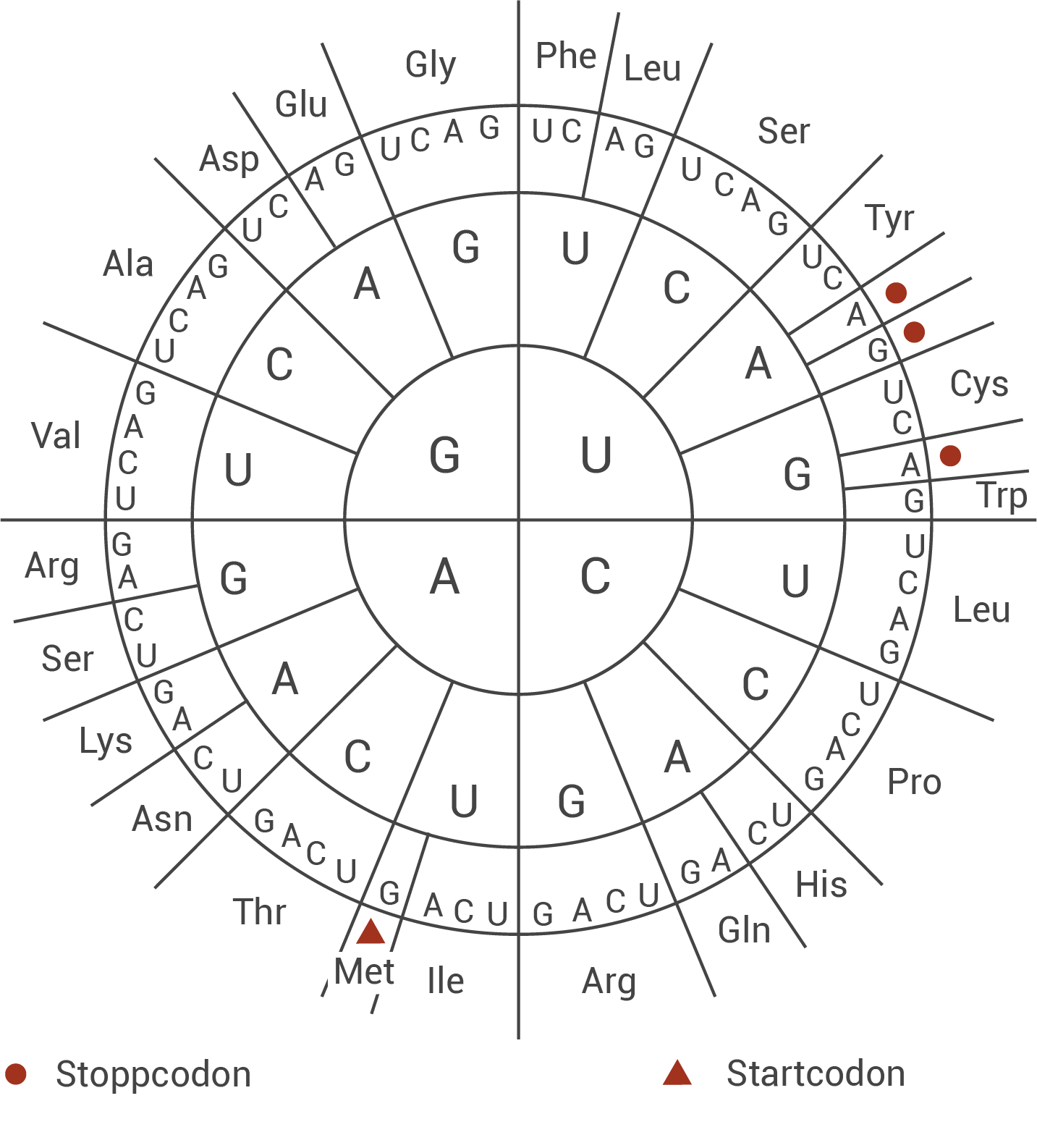

Abb. 6: Codesonne

3.2.1

Leite mithilfe der Code-Sonne (Abb. 6) die Aminosäuresequenz der beiden DNA-Abschnitte ab und charakterisiere die Mutation.

[5 BE]

3.2.2

Erläutere mit Bezug zur Proteinbiosynthese und Abbildung 5 die Auswirkung der Mutation auf die Enzymmenge von Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase bei einer betroffenen Person.

[5 BE]

[40 BE]

Quellen:

1  Wagner N.: Die Verwandtschaft der europäischen Strauchweiden. In: Biologie in unserer Zeit.

Wagner N.: Die Verwandtschaft der europäischen Strauchweiden. In: Biologie in unserer Zeit.  (48) S. 324331.

(48) S. 324331.

2 Dotter, S., Gluck, U., Jürgens, A., Woodring, J., \& Aas, G. (2014). Floral reward, advertisement and attractiveness to honey bees in dioecious Salix caprea. PloS one, 9(3), e93421, 24.06.2023.

Dotter, S., Gluck, U., Jürgens, A., Woodring, J., \& Aas, G. (2014). Floral reward, advertisement and attractiveness to honey bees in dioecious Salix caprea. PloS one, 9(3), e93421, 24.06.2023.

3 Petropoulou, T. (2008). Phänotyp der chronischen Granulomatose assoziiert mit einem schweren G6PD-Mangel in Granulozyten (Doctoral dissertation, Imu), 24.06.2023.

Petropoulou, T. (2008). Phänotyp der chronischen Granulomatose assoziiert mit einem schweren G6PD-Mangel in Granulozyten (Doctoral dissertation, Imu), 24.06.2023.

2

3

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.1

Niederwuchs der Quendelblättrigen Weide:

In alpinem Gelände sind die Standorte für Pflanzen häufig exponiert, und damit starkem Wind ausgesetzt. Bei der Besiedlung dieser ökologischen Nischen stellt ein niederer Wuchs daher einen Selektionsvorteil dar. Vermutlich ist das Merkmal des niederen Wuchses durch Mutation in einer Ursprungspopulation mit höherem Wuchs entstanden. Individuen, die dieses Merkmal besaßen, waren in der Lage, auch höhere Lebensräume zu besiedeln, und damit eine neue ökologische Nische zu besetzten. Da es an dem neuen Standort wenig Konkurrenz durch andere Arten gab, führte die Besiedlung des neuen Lebensraumes zur Erhöhung der reproduktiven Fitness der Art, da Pflanzen mit einem niederen Wuchs besser gegen Wind geschützt waren als Pflanzen mit einem höheren Wuchs. Es wirkte damit ein Selektionsdruck auf dieses Merkmal, und es konnte sich in der Population stabilisieren.

1.2.1

Verwandtschaftsverhältnisse der Weidenarten:

Um zu ermittelt, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die betrachteten Weidenarten zueinander stehen, können ihre Genome (oder spezifische Markergene) sequenziert werden. Mithilfe eines Algorithmus werden die Genome der Pflanzen miteinander verglichen. Je ähnlicher sich die Genome sind, desto näher sind die betrachteten Arten miteinander verwandt. Die Anzahl der Mutationen zwischen den Arten liefert Aufschluss über den ungefähren Zeitpunkt der Abspaltung aus einer gemeinsamen Stammart. Anhand dieser Daten lässt sich ein Stammbaum erstellen.

1.2.2

Evolutionäre Entstehung des Niederwuchses:

Ja, vermutlich ist das Merkmal des Niederwuchses in der Evolution mehrmals unabhängig voneinander entstanden. Betrachtet man den Stammbaum in Abbildung 1, so lässt sich erkennen, dass die beiden Arten die den Niederwuchs besitzen, nicht aus einer gemeinsamen Stammart hervorgingen, die dieses Merkmal auch schon besaß. Wäre das Merkmal nur einmal in der Evolution entstanden, so müssten die jeweiligen Außengruppen das Merkmal ebenfalls besitzen. Da die Arten S. appendiculata, sowie die Gruppe mit S. purpurea und S. repens das Merkmal jedoch nicht aufweisen, ist der Niederwuchs mit hoher Wahrscheinlichkeit zweimal in der Entwicklung der dargestellten Weidenarten entstanden.

2.1

Blütenfarben männlicher und weiblicher Blüten:

Aus der Abbildung geht hervor, dass Bienen gelbe Blüten gegenüber den grünen bevorzugen. Gelbe Blüten werden häufiger angeflogen, und die Bienen landen häufiger, als bei grünen Blüten. Für eine erfolgreiche Fortpflanzung der Weide sollten möglichst viele Pollen aufgenommen und verbreitet werden. Daher liegt es nahe, dass die gelben Blüten männlich sind. Durch die Farbe werden besonders viele Bestäuber angelockt, die die Pollen aufnehmen. Die Funktion der grünen, weiblichen Blüten ist die Produktion der Samen. Da die männlichen Blüten attraktiver für die Bienen sind, ist es wahrscheinlich, dass Bienen, die eine weibliche Blüte besuchen, schon Pollen an sich tragen, und die weibliche Blüte bestäuben können.

2.2

Untersuchung zum Einfluss des Blütendufts:

Vermutlich besitzen weibliche und männliche Blüten einen unterschiedlichen Duft, der sich auf ihre Attraktivität für Bestäuber auswirkt. Um den Einfluss des Merkmals auf Bienen zu untersuchen, kann getestet werden, wie diese auf den Duft männlicher und weiblicher Blüten reagieren. Um auszuschließen, dass das Verhalten der Bienen durch andere Merkmale der Weide beeinflusst wird, sollte der Duft der beiden Blüten zunächst isoliert werden. Im Anschluss wird er auf einem neutralen Trägermaterial verteilt. Die Bienen bekommen nun Zugang zu den Proben. Nun kann beobachtet werden, welchen der beiden Träger die Bienen bevorzugt anfliegen.

3.1

Erbgang des Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangels:

- Autosomal-dominanter Erbgang: Wäre der Erbgang autosomal-dominant, so könnten Eltern mit betroffenen Kindern nicht gesund sein.

- Autosomal-rezessiver Erbgang: Dieser Erbgang wäre theoretisch möglich, ist aber sehr unwahrscheinlich. In diesem Fall müssten die Eltern 6 und 7 heterozygot betroffen sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Eltern dann 3 Kinder haben, die homozygot in Bezug auf das rezessive Allel sind, ist sehr gering.

- X-chromosomal-dominanter Erbgang: Bei diesem Erbgang müsste Person 6 ebenfalls erkrankt sein, um das betroffene Allel an die Söhne zu vererben.

- Y-chromosomaler Erbgang: In diesem Fall müsste Person 7 betroffen sein, um erkrankte Söhne zu haben.

- Person 6: Xx

- Person 7: XY

- Person 10: XY

- Person 11: xY

3.2.1

Sequenzen der DNA-Abschnitte:

Person 10:

- DNA-Sequenz: 3' CCG GAA GAC GGG 5'

- mRNA-Sequenz: 5' GGC CUU CUG CCC 3'

- Aminosäuresequenz: Gly-Leu-Leu-Pro

- DNA-Sequenz: 3' CCG GAC GGG 5'

- mRNA-Sequenz: 5'GGC CUG CCC 3'

- Aminosäuresequenz: Gly-Leu-Pro

3.2.2

Auswirkungen der Mutation auf die Enzymmenge:

Abbildung 5 zeigt die Stabilität der G6PD-mRNA von der gesunden Person 10 und der betroffenen Person 11. Dabei ist zu erkennen, dass die Stabilität der mRNA von Person 11 deutlich verringert ist, gegenüber der gesunden Person 10. Ist die mRNA vergleichsweise instabiler, so wird diese in der Zelle schneller abgebaut. Die Menge an mRNA ist dadurch verringert. Ist weniger mRNA vorhanden, so kann auch weniger Enzym synthetisiert werden. Das liegt daran, dass weniger mRNA an den Ribosomen zur Proteinbiosynthese vorhanden ist. Dadurch haben betroffene Personen einen geringeren Anteil an G6PD.