B2 Invasion der Agakröte

Die Agakröte (Rhinella marina) kann bis zu 22 cm lang und bis zu 2,5 kg schwer werden, ist extrem giftig und stammt ursprünglich aus Südamerika. Im Jahr 1935 wurde eine kleine Krötenpopulation nach Australien importiert und erstmalig in Queensland ausgesetzt, um den Zuckerrohrkäfer zu bekämpfen. Die Kröten fraßen jedoch auch andere Wirbellose und Amphibien sowie Reptilien und vermehrten sich aufgrund idealer Lebensbedingungen explosionsartig.

1

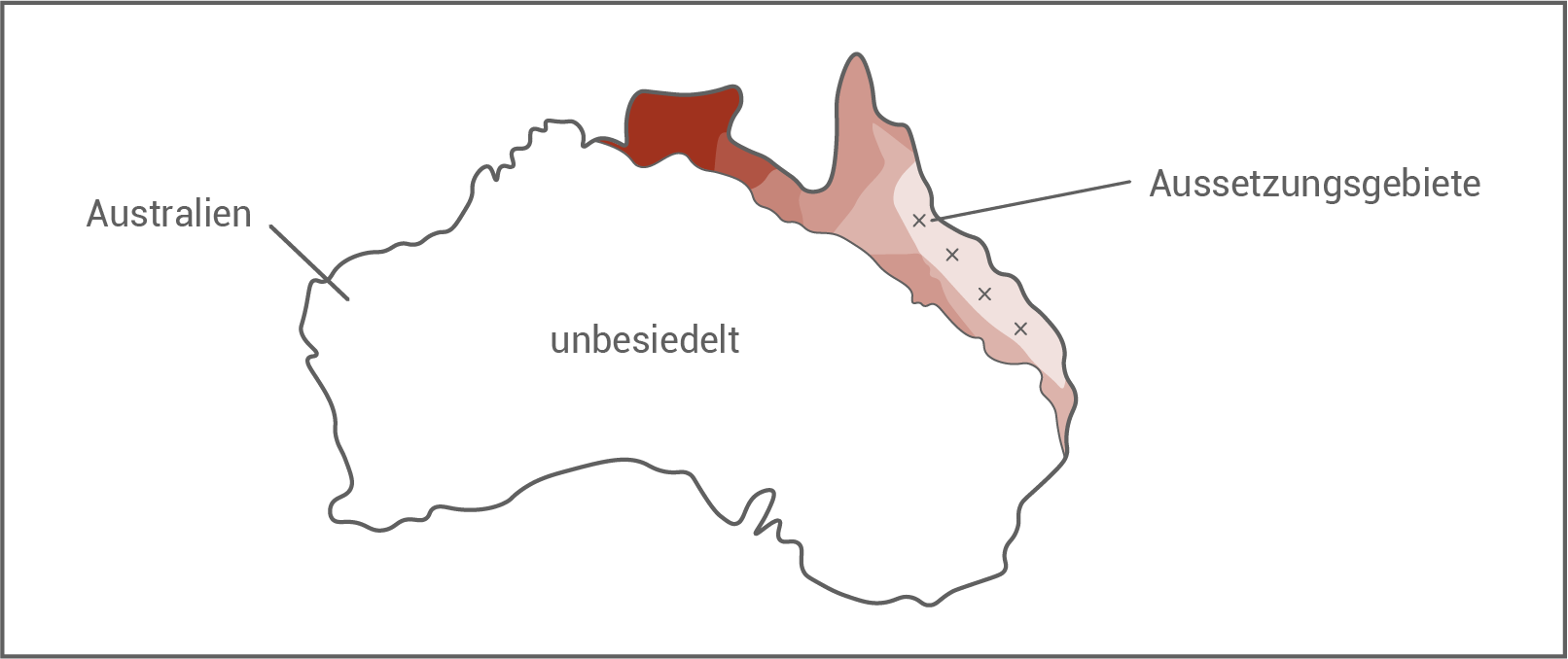

Die zunehmende Individuendichte führte zu einer schnellen Ausbreitung der Agakröte über Ost- und Nordaustralien. Um die Wanderbewegungen der Kröten zu verfolgen, wurden manche Individuen an der Ausbreitungsfront markiert.

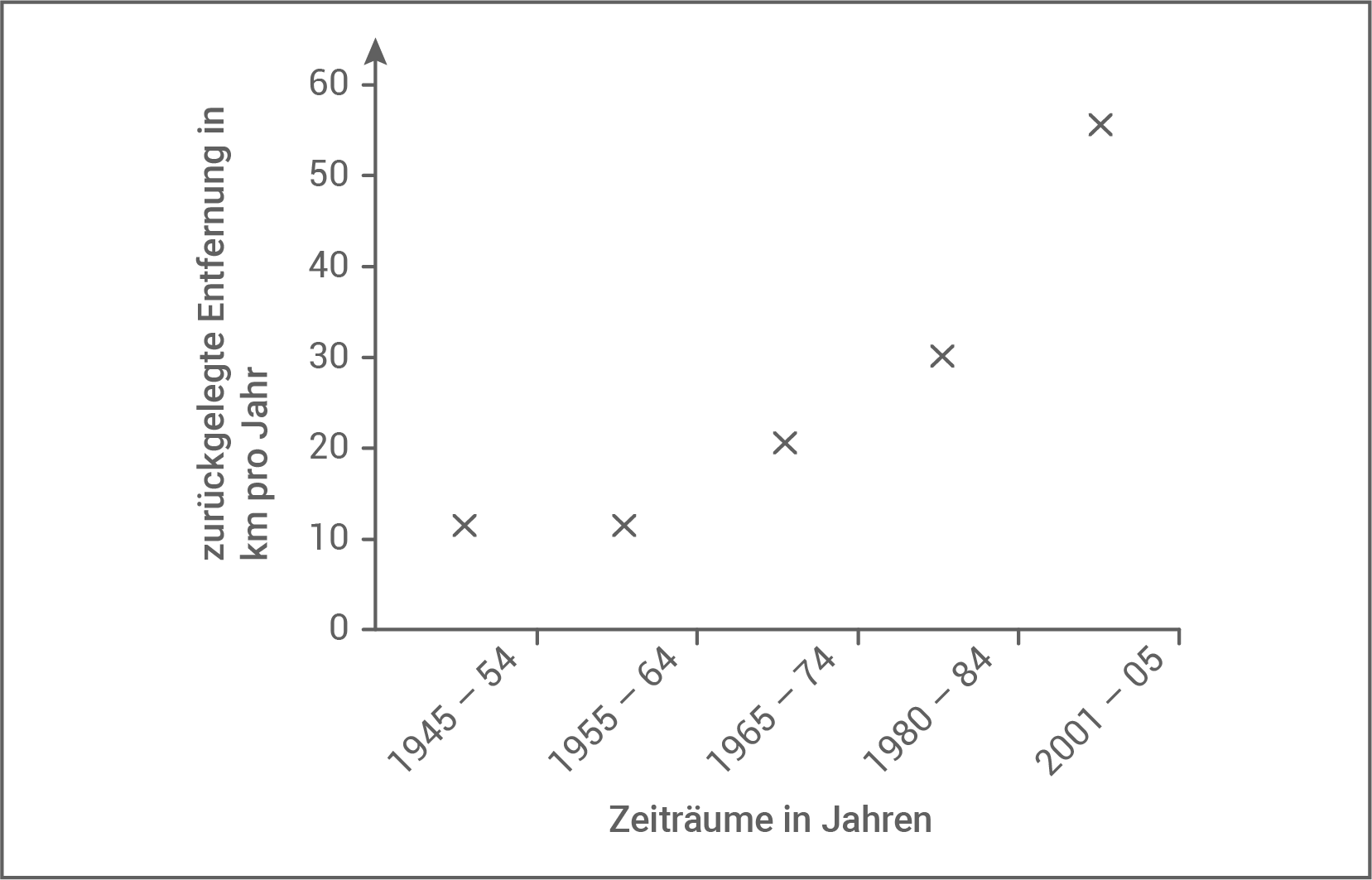

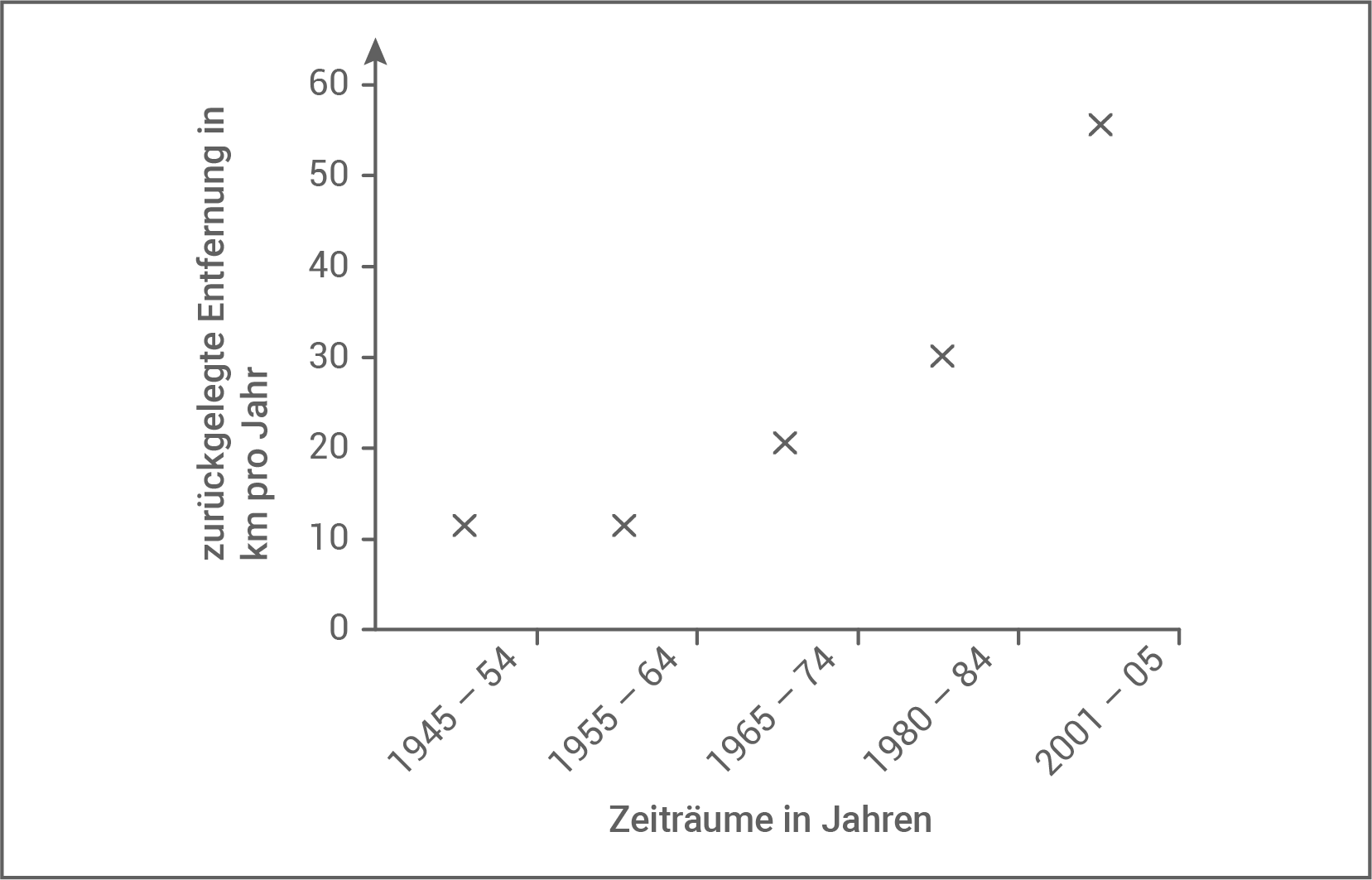

Abb. 1: zurückgelegte Entfernung bei der Ausbreitung der Agakröte in Australien

nach: Phillips, B. L., Brown, G. P., Webb, J. K. & Shine, R. (2006). Invasion and the evolution of speed in toads. Nature, 439(7 078), 803 – 803.

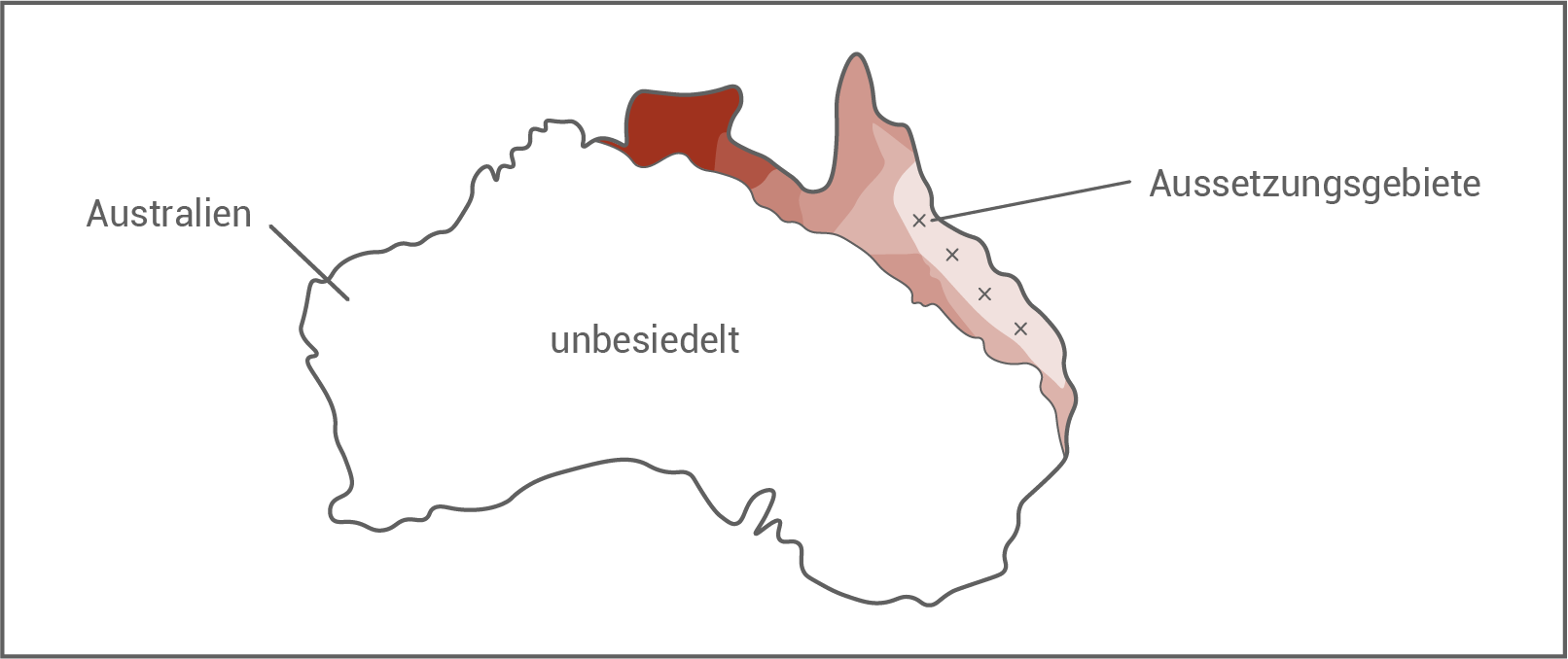

Abb. 2: Verbreitungsgebiet der Agakröte in Australien von 1945 bis 2006; je dunkler, desto später wurde das Gebiet besiedelt

nach: Phillips, B. L., Brown, G. P., Webb, J. K. & Shine, R. (2006). Invasion and the evolution of speed in toads. Nature, 439(7 078), 803 – 803.

1.1

Beschreibe die in Abbildung 1 und Abbildung 2 dargestellten Zusammenhänge und entwickle eine begründete Hypothese bezüglich der weiteren Ausbreitung der Agakröte in Australien.

(4 BE)

1.2

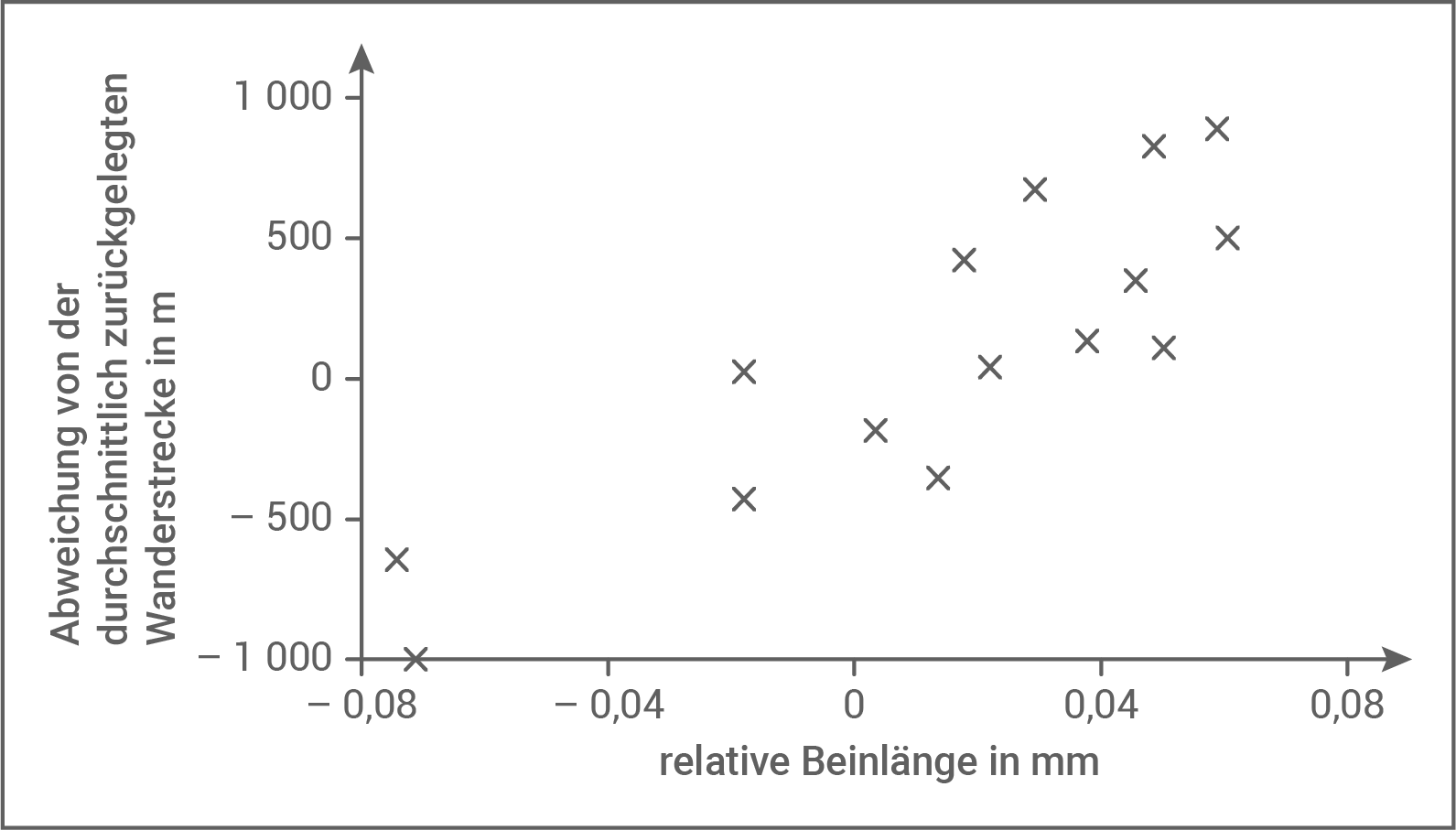

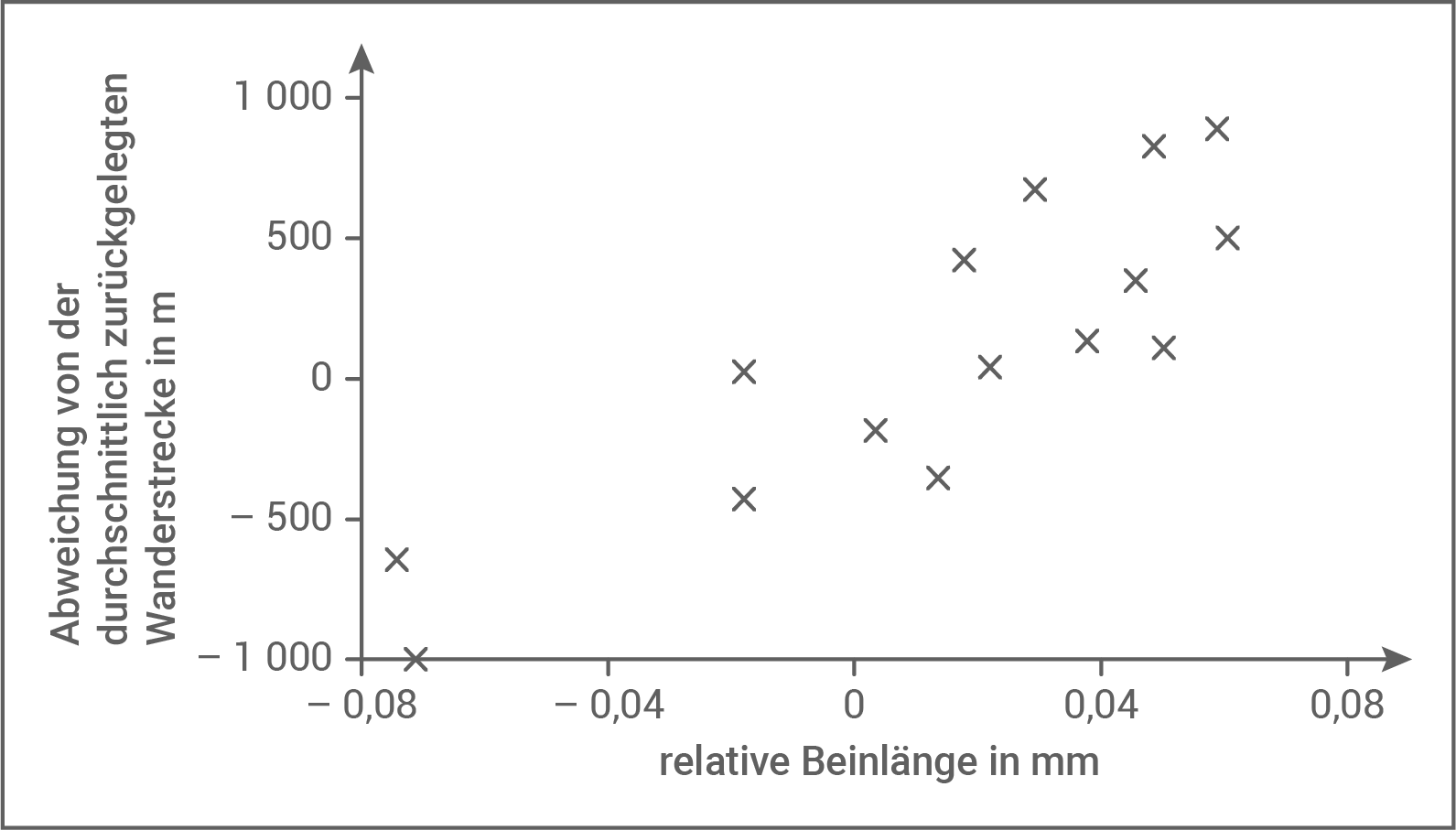

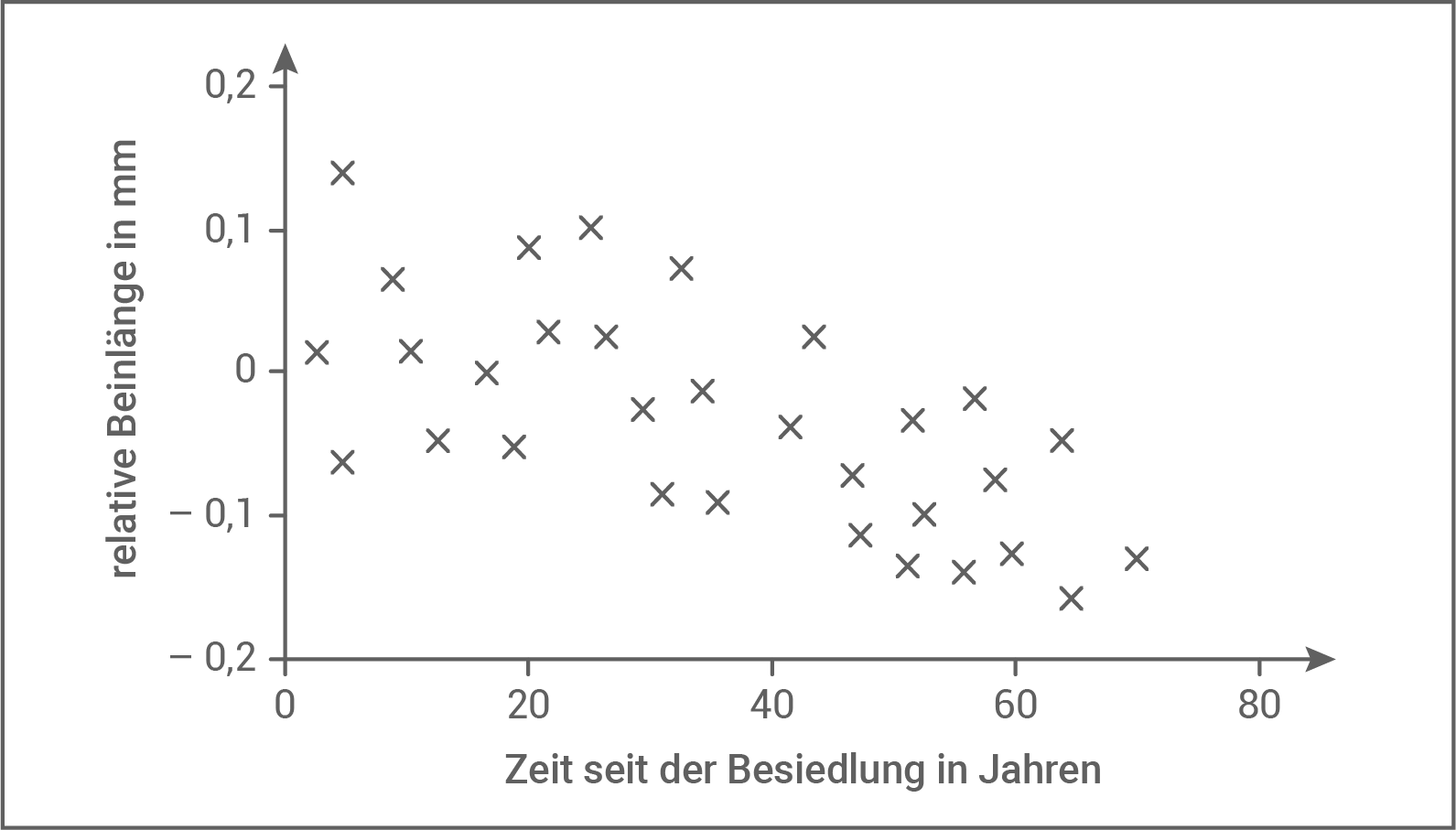

Weitere Untersuchungen fokussierten auf den Zusammenhang zwischen der von den Kröten zurückgelegten Entfernung und der Länge ihrer Beine (Abb. 3).

Erläutere den Erklärungsansatz für die Entstehung der unterschiedlich langen Beine der Agakröten auf Grundlage der in Abbildung 3 dargestellten Daten nach Lamarck. Gib zwei Aspekte an, in denen dieser Erklärungsansatz aus heutiger wissenschaftlicher Sichtweise kritisiert werden kann.

Erläutere den Erklärungsansatz für die Entstehung der unterschiedlich langen Beine der Agakröten auf Grundlage der in Abbildung 3 dargestellten Daten nach Lamarck. Gib zwei Aspekte an, in denen dieser Erklärungsansatz aus heutiger wissenschaftlicher Sichtweise kritisiert werden kann.

Abb. 3: relative Beinlängen von Agakröten sowie Abweichung von der durchschnittlich zurückgelegten Wanderstrecke

nach: Shine, R. (2010). The ecological impact of invasive cane toads (Bufo marinus) in Australia. The Quarterly review of biology, 85(3), 253 – 291.

(8 BE)

1.3

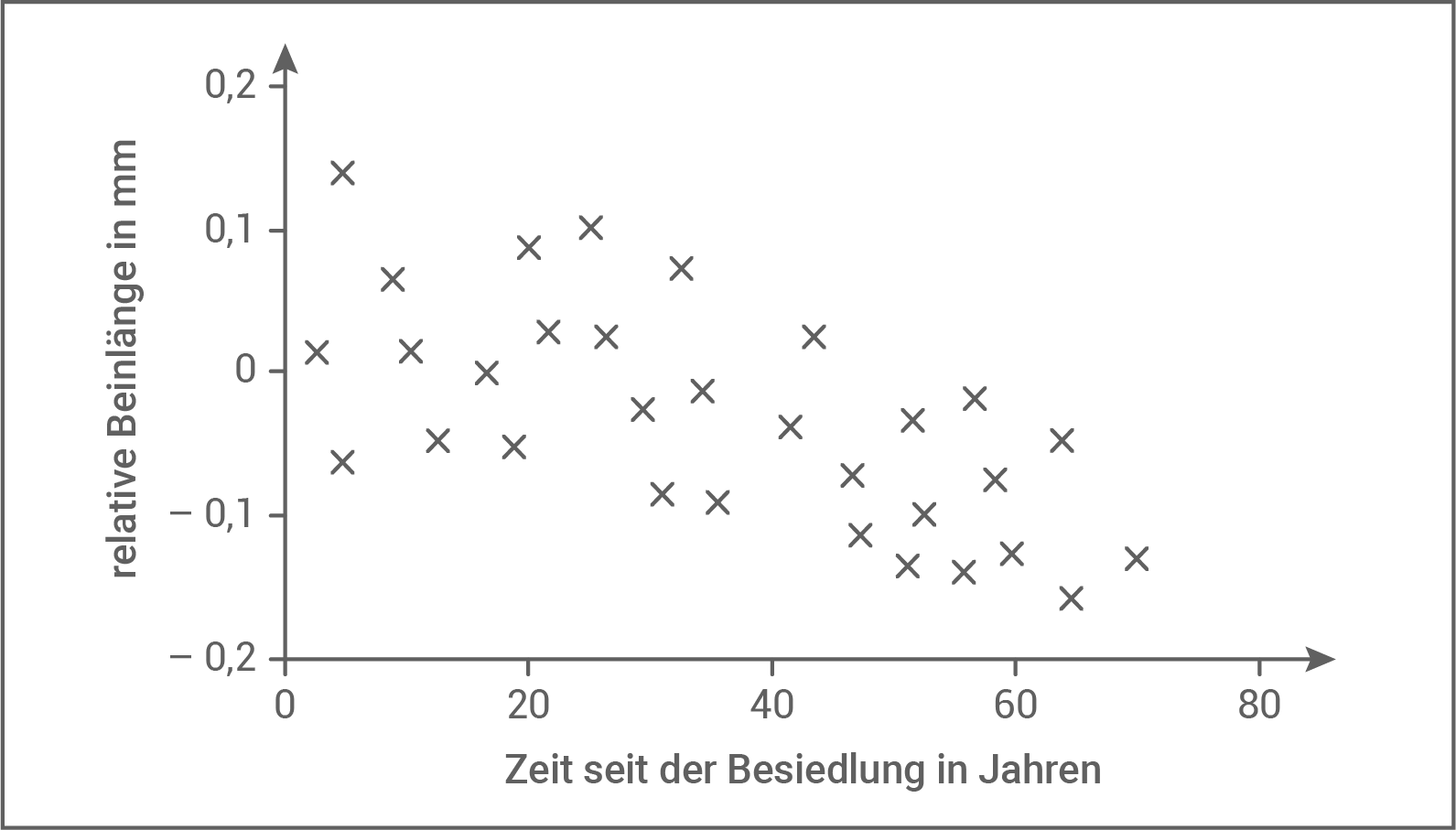

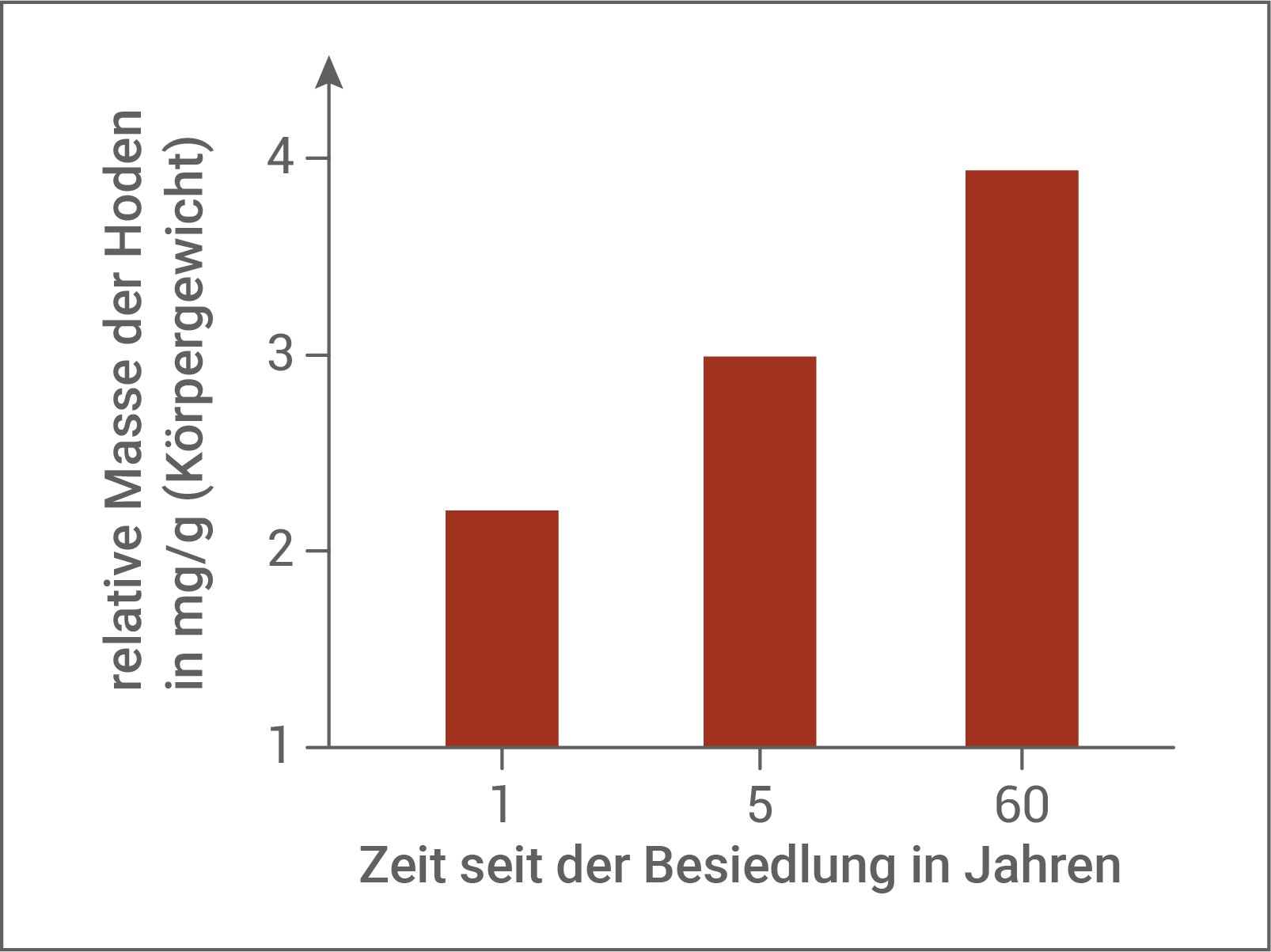

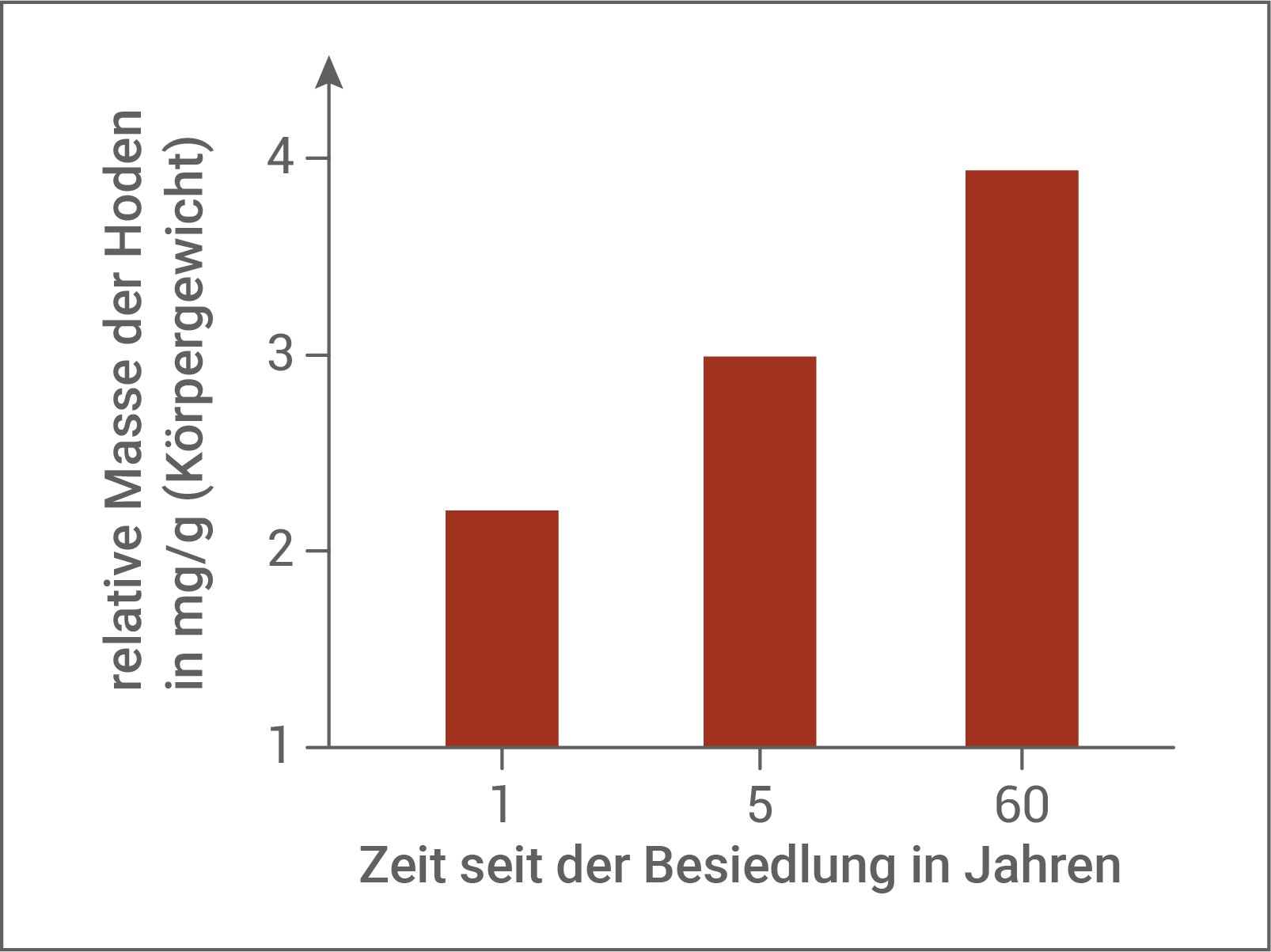

Untersucht man die Beinlänge und die Hodenmasse von Agakrötenpopulationen aus Gebieten, die seit unterschiedlich langer Zeit besiedelt sind, ergibt sich folgendes Bild (Abb. 4 und 5):

Erkläre die Zusammenhänge zwischen den in Abbildung 4 und 5 dargestellten Messwerten und beschreibe die hier vorliegenden Selektionsformen.

Erkläre die Zusammenhänge zwischen den in Abbildung 4 und 5 dargestellten Messwerten und beschreibe die hier vorliegenden Selektionsformen.

Abb. 4: relative Beinlänge von Agakröten aus verschiedenen Gebieten in Australien

nach: Shine, R. (2010). The ecological impact of invasive cane toads (Bufo marinus) in Australia. The Quarterly review of biology, 85(3), 253 – 291.

Abb. 5: relative Masse der Hoden von Agakröten aus verschiedenen Gebieten in Australien

nach: Friesen, C. R. & Shine, R. (2019). At the invasion front, male cane toads (Rhinella marina) have smaller testes. Biology letters, 15(7), 20 190 339.

(7 BE)

2

Die Kaulquappen der Agakröte besitzen zur Abwehr von Fressfeinden Giftstoffe, die Herzglykoside, gegen die sie selbst resistent sind.

2.1

Die Ursache der Resistenz ist eine spezielle ATPase. Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt der Aminosäuresequenzen der herzglykosid-unempfindlichen ATPase der Agakröte und der herzglykosid-empfindlichen ATPase des Menschen.

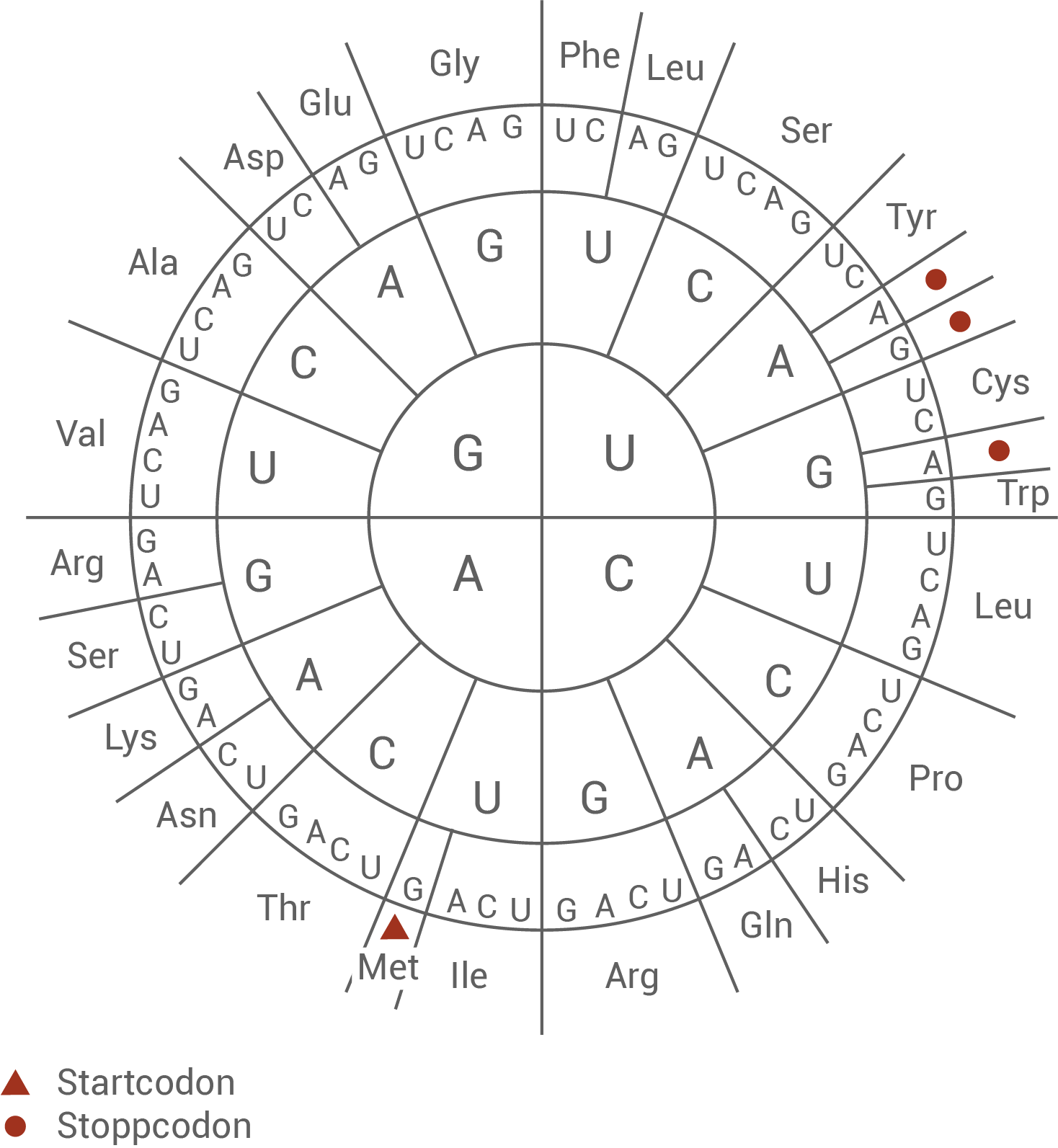

2.1.1

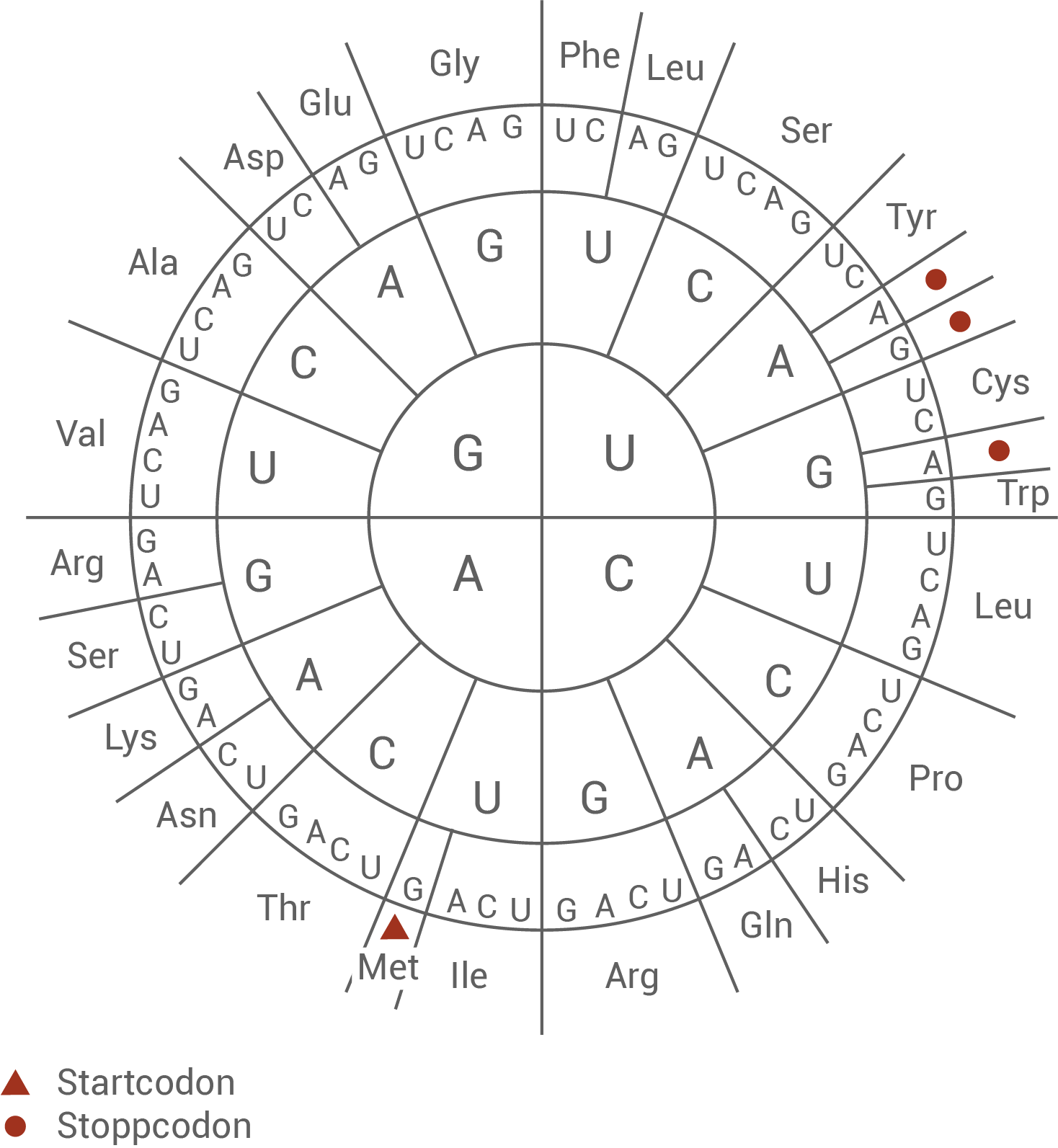

Leite unter Zuhilfenahme der Code-Sonne (Abb. 6) eine mögliche DNA-Sequenz aus der Aminosäuresequenz 117–119 bei der Agakröte ab. Begründe, weshalb dabei von einer möglichen DNA-Sequenz gesprochen wird.

(5 BE)

Abb. 6: Code-Sonne

2.1.2

Formuliere eine Hypothese zur Erklärung der Giftstoffresistenz der Agakröte auf molekularer Ebene.

(4 BE)

2.2

In Australien wurde beobachtet, wie Kaulquappen der Agakröte, angelockt durch die Giftstoffe, gezielt Laich und kleinere Kaulquappen der eigenen Art verzehrten. Dieses Verhalten konnte auch beobachtet werden, wenn Laich von anderen, nicht giftigen Froschlurchen zur Verfügung stand.

Analysiere Kosten und Nutzen dieser Verhaltensweise.

Analysiere Kosten und Nutzen dieser Verhaltensweise.

(5 BE)

3

Aufgrund ihrer massenhaften Vermehrung werden in Australien verschiedene Möglichkeiten zur Bekämpfung der Agakröte gesucht.

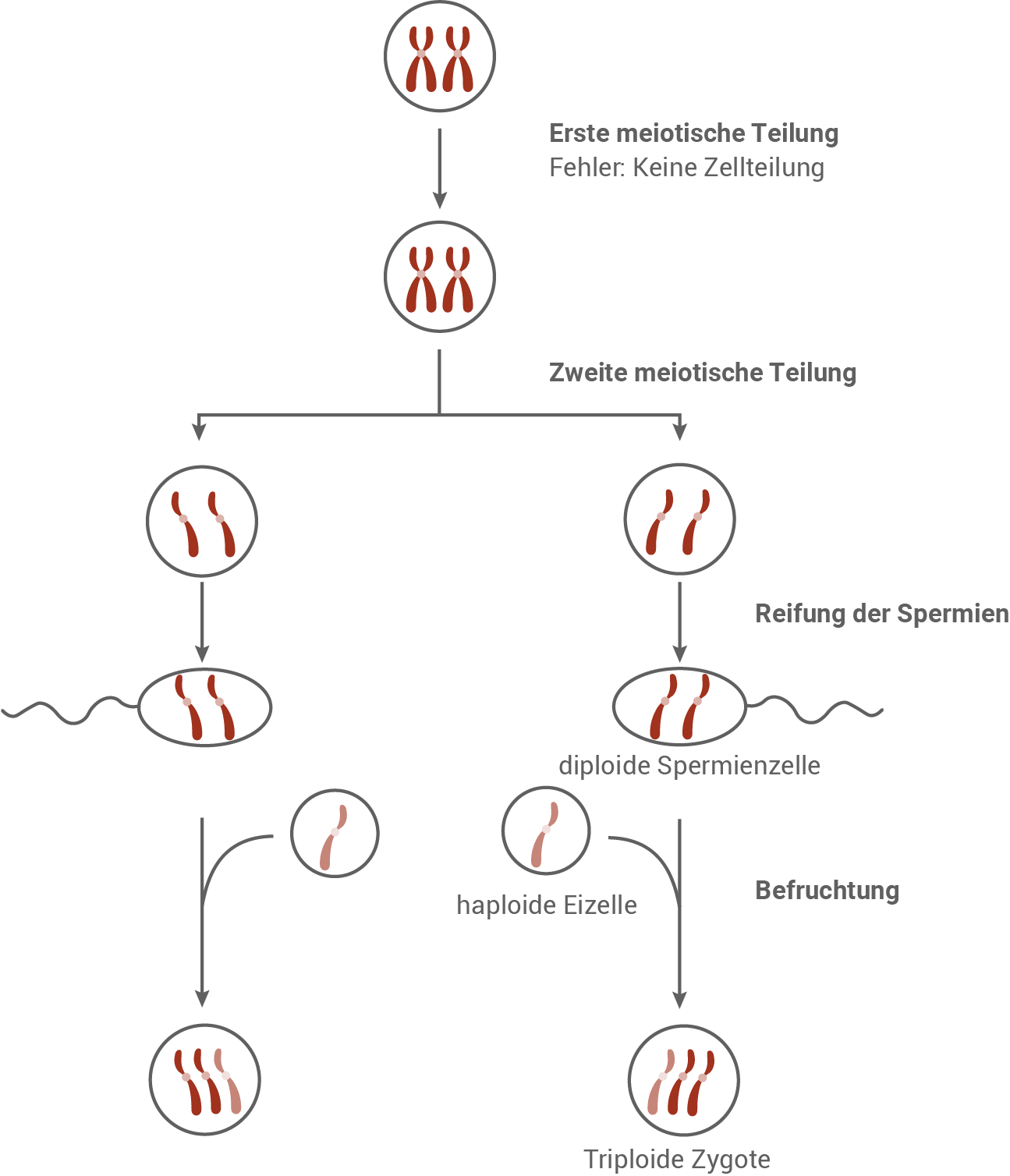

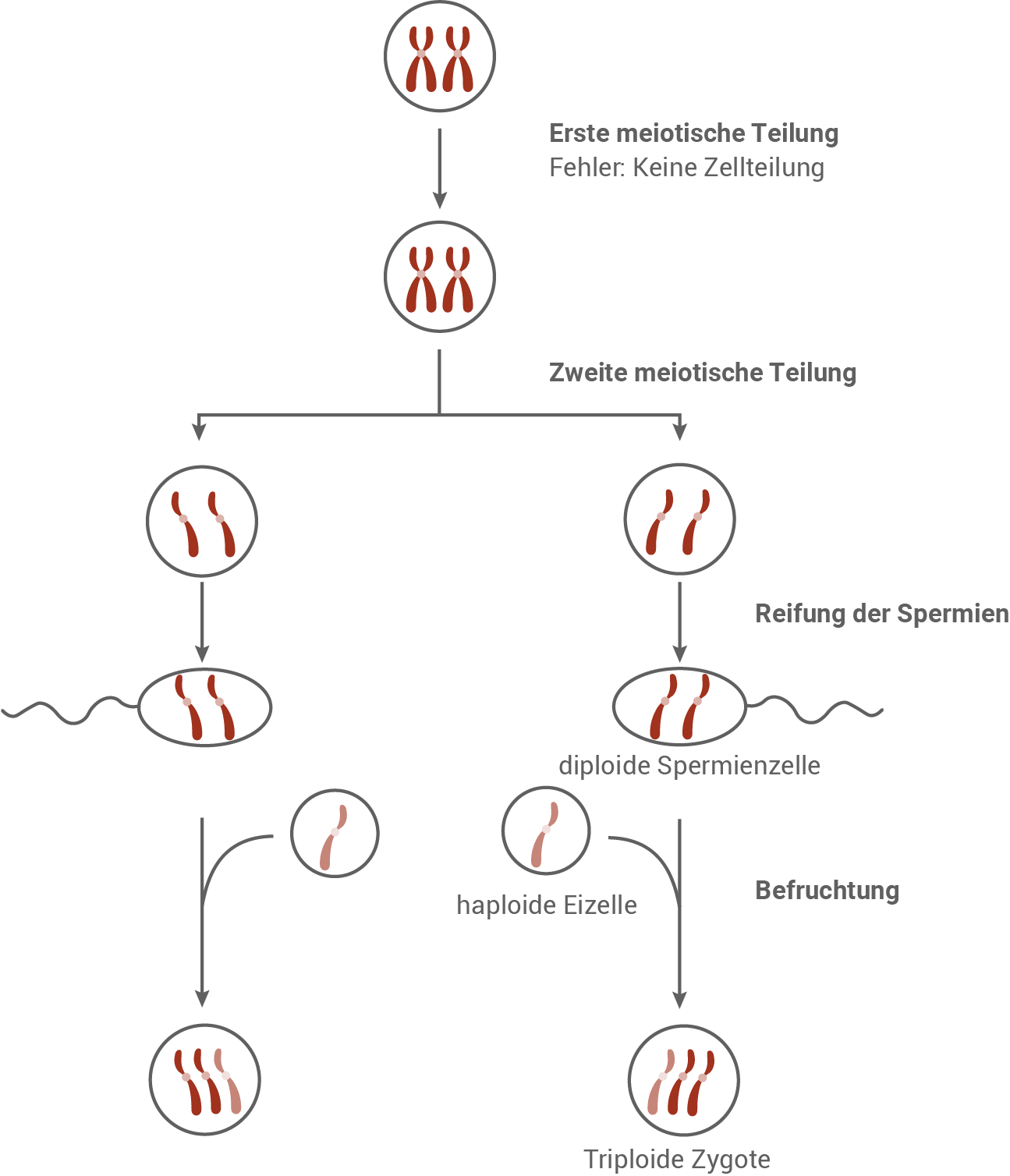

Eine diskutierte Möglichkeit liegt hierbei in der gentechnischen Veränderung der Kröten. Dazu wird z. B. bei der Spermienzellbildung die erste Reifeteilung der Meiose unterbunden, die zweite Reifeteilung läuft jedoch im Anschluss ungehindert ab.

Skizziere ein Schema der Meiose der gentechnisch veränderten Spermienzellbildung ausgehend von einer Spermienmutterzelle mit dem Chromosomensatz und erkläre die Auswirkung auf den Chromosomensatz einer befruchteten Eizelle.

und erkläre die Auswirkung auf den Chromosomensatz einer befruchteten Eizelle.

Eine diskutierte Möglichkeit liegt hierbei in der gentechnischen Veränderung der Kröten. Dazu wird z. B. bei der Spermienzellbildung die erste Reifeteilung der Meiose unterbunden, die zweite Reifeteilung läuft jedoch im Anschluss ungehindert ab.

Skizziere ein Schema der Meiose der gentechnisch veränderten Spermienzellbildung ausgehend von einer Spermienmutterzelle mit dem Chromosomensatz

(7 BE)

(40 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.1

In Abbildung 1 und 2 dargestellte Zusammenhänge

In Abbildung 1 ist die zurückgelegte Entfernung der Agakröte in km pro Jahr gegen verschiedene Zeiträume aufgetragen. In den Zeiträumen 1945-1954 und 1955-1964 legten die Tiere etwa zehn Kilometer pro Jahr zurück. In den folgenden Jahren stieg die zurückgelegte Entfernung stark an. Zwischen 2001 und 2005 legte die Agakröte schon eine Distanz von etwa 60 Kilometern pro Jahr zurück. In Abbildung 2 ist das Verbreitungsgebiet der Agakröte auf dem australischen Kontinent dargestellt. Von ihrem Aussetzungsgebiet an der Nordostküste aus vergrößerte die Agakröte ihr Verbreitungsgebiet in Richtung Westen. Heute lebt sie vor allem im Norden und Nordosten in Küstennähe.

Hypothese bezüglich der weiteren Ausbreitung der Agakröte

In Australien fand die Agakröte ideale Lebensbedingungen vor. So konnte sie sich rasch vermehren. Durch die erhöhte Individuenzahl kam es innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer verstärkten Konkurrenz um Ressourcen. Daher mussten einige Tiere weitere Distanzen zurücklegen, um neue Gebiete besiedeln zu können.

1.2

Entstehung der unterschiedlich langen Beine nach Lamarck

In Abbildung 3 ist die Abweichung der durchschnittlich zurückgelegten Wanderstrecke gegen die relative Beinlänge aufgetragen. Die Messungen zeigen einen Zusammenhang zwischen der Wanderstrecke und der Beinlänge der Agakröte. Je länger die Beine der Kröten sind, desto mehr Strecke kann zurückgelegt werden.

Lamarck war der Meinung, dass sich Organismen durch den Gebrauch oder Nichtgebrauch von Organen verändern. Diese Veränderungen können nach Lamarck an die Nachkommen weitergegeben werden. Er ging also von einer aktiven und schrittweisen Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt aus. Im Fall der Agakröte würde Lamarck argumentieren, dass der Wandel der Umwelteinflüsse (durch die Konkurrenz um Ressourcen) zu einer Veränderung der Bedürfnisse und Gewohnheiten der Agakröte führe. Die Agakröte gebraucht ihre Beine häufiger, und überwindet lange Distanzen. Aufgrund des Triebs zur Vervollkommnung bilden sich intensiv genutzte Körperteile wie lange Beine stärker heraus. Diese erworbene Eigenschaft können Agakröten an ihre Nachkommen weitergeben.

Aus heutiger Sicht kann die Theorie Lamarcks kritisiert werden, dass ein Trieb zur Vervollkommnung die Kröten veranlasst, ihre Gewohnheiten zu ändern. Es ist kein solcher Trieb nachgewiesen, der zur Veränderung körperlicher Merkmale führt.

1.3

Zusammenhänge zwischen den Messwerten aus Abbildung 4 und 5

In Abbildung 4 ist die relative Beinlänge der Agakröten aus verschiedenen Gebieten in Australien gegen die Zeit seit der Besiedlung in Jahren dargestellt. Die beiden Größen korrelieren. Je mehr Zeit seit der Besiedlung verstrichen ist, desto geringer fällt die relative Beinlänge aus. Das Diagramm in Abbildung 5 zeigt die relative Masse der Hoden in Abhängigkeit der Zeit seit der Besiedlung in Jahren. Es ist zu erkennen, dass die relative Masse der Hoden umso größer ist, je mehr Zeit seit der Besiedlung vergangen ist.

Vorliegende Selektionsformen

Bei den Merkmalen Beinlänge und Hodenmasse handelt es sich um eine gerichtete, transformierende Selektion. Ist ein Gebiet schon länger besiedelt, dann kommt es nicht mehr zu langen Wanderbewegungen, und längere Beine bieten keinen Selektionsvorteil. Somit nimmt die relative Beinlänge mit der Besiedlungsdauer ab. Bei der Neubesiedlung eines Gebietes kann eine große Hodenmasse von Nachteil sein, da sie die Kröten in ihrer Wanderbewegung stören könnte. In einem schon länger besiedelten Gebiet wandern die Kröten nicht mehr so viel. Außerdem herrschen dort in der Regel gute Lebensbedingungen, sodass es für die Kröte vorteilhaft ist, viele Nachkommen zu erzeugen. Daher nimmt die Hodenmasse zu, je länger ein Gebiet besiedelt ist.

2.1.1

Mögliche DNA-Sequenz

- Aminosäuresequenz: Glu – Pro – Ser

- mRNA: GAG – CCG – AGU

- DNA: CTC – GGC – TCA

2.1.2

Hypothese zur Erklärung der Giftstoffresistenz der Agakröte

Im Ausschnitt aus der Aminosäuresequenz der ATPase gibt es Unterschiede zwischen Agakröte und Mensch. An Position 115 besitzt die Agakröte die Aminosäure Val, der Mensch Glu. Auch an Position 119 gibt es einen Unterschied. Bei der Agakröte liegt an dieser Stelle Ser vor, beim Menschen Gln. Eine Abweichung in der Aminosäurekette resultiert in einer Abweichung der dreidimensionalen Struktur der ATPase. Die räumliche Struktur der ATPase könnte sich bei der Agakröte so verändert haben, dass die Herzglykoside nicht an das Enzym binden und dieses beeinflussen können. Daher ist die Agakröte selbst resistent gegen diese Giftstoffe.

2.2

Kosten und Nutzen dieser Verhaltensweise

Arteigenen oder fremden Laich zu fressen, stellt für die Kaulquappen eine leicht zugängliche Nahrungsquelle dar. Da sich der Laich nicht fortbewegen kann, können auch die Energiekosten der Jagd gespart werden. Ein zusätzlicher Nutzen kann dadurch entstehen, dass durch das Fressen von Laich sowohl zwischenartliche als auch innerartliche Konkurrenz vermieden werden kann. Das Fressen von arteigenem Laich birgt das Risiko, der Verschiebung der Allelfrequenz in der Population. Es kann passieren, dass bestimmte Allele weniger häufig vorkommen, weil besonders viel Laich gefressen wurde, in dem diese Allele auftreten. So kann ein Nachteil in der reproduktiven Fitness entstehen.

3

Meiose der gentechnisch Veränderten Spermienbildung

In der ersten meiotischen Teilung findet keine Zellteilung statt. Der Chromosomensatz bleibt bei 2n. Daher entstehen diploide Spermien. Bei der Befruchtung mit der haploiden Eizelle werden so triploide Zygoten erzeugt. Dieser Gendefekt führt vermutlich zum Absterben der Zygote. Durch die gentechnische Veränderung der Kröten können diese also keine lebensfähigen Nachkommen bekommen.

In der ersten meiotischen Teilung findet keine Zellteilung statt. Der Chromosomensatz bleibt bei 2n. Daher entstehen diploide Spermien. Bei der Befruchtung mit der haploiden Eizelle werden so triploide Zygoten erzeugt. Dieser Gendefekt führt vermutlich zum Absterben der Zygote. Durch die gentechnische Veränderung der Kröten können diese also keine lebensfähigen Nachkommen bekommen.