A1 Biolumineszenz

Als Biolumineszenz wird in der Biologie die Fähigkeit von Lebewesen bezeichnet, selbst oder mithilfe von Symbionten Licht zu erzeugen.

1

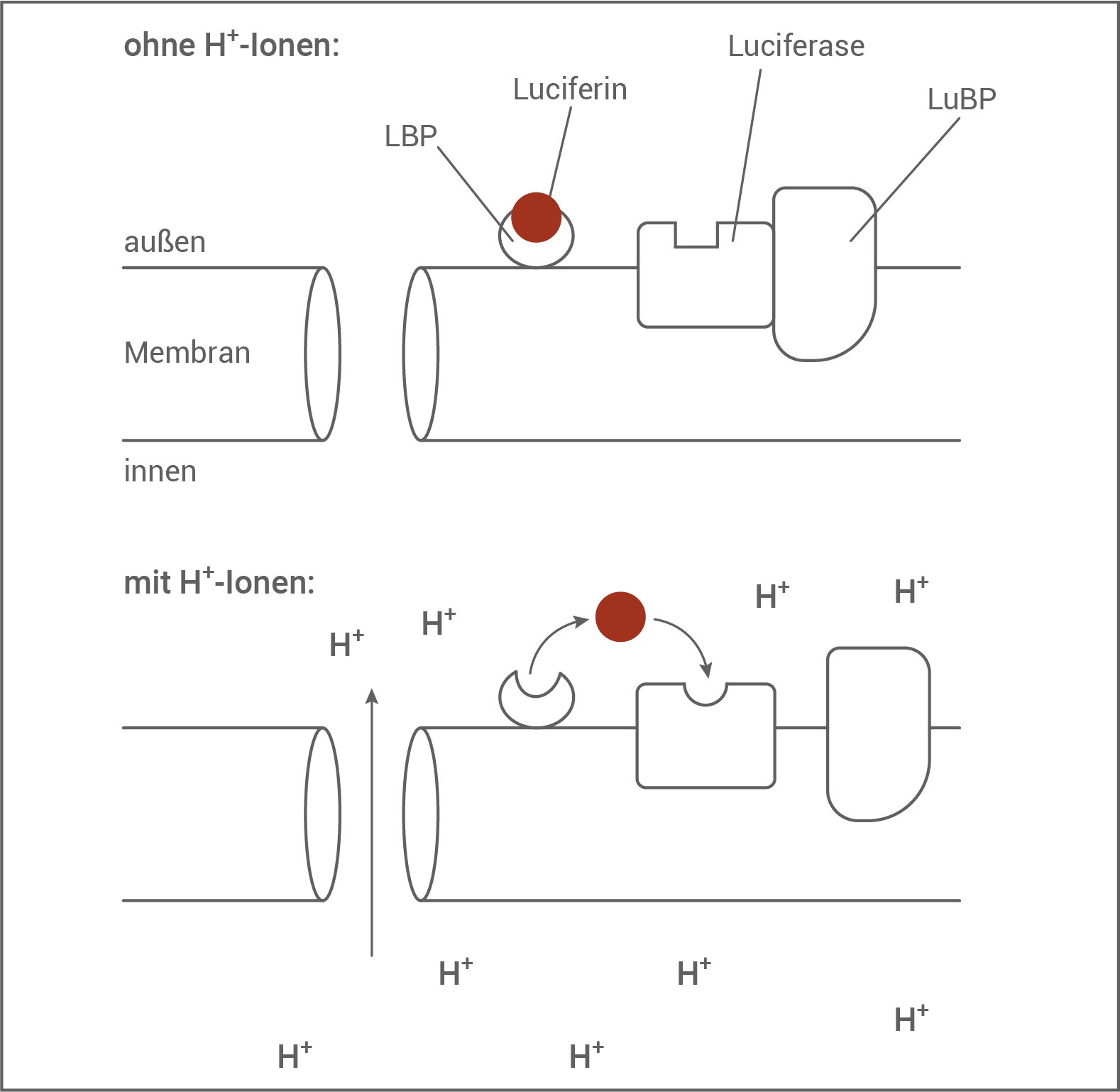

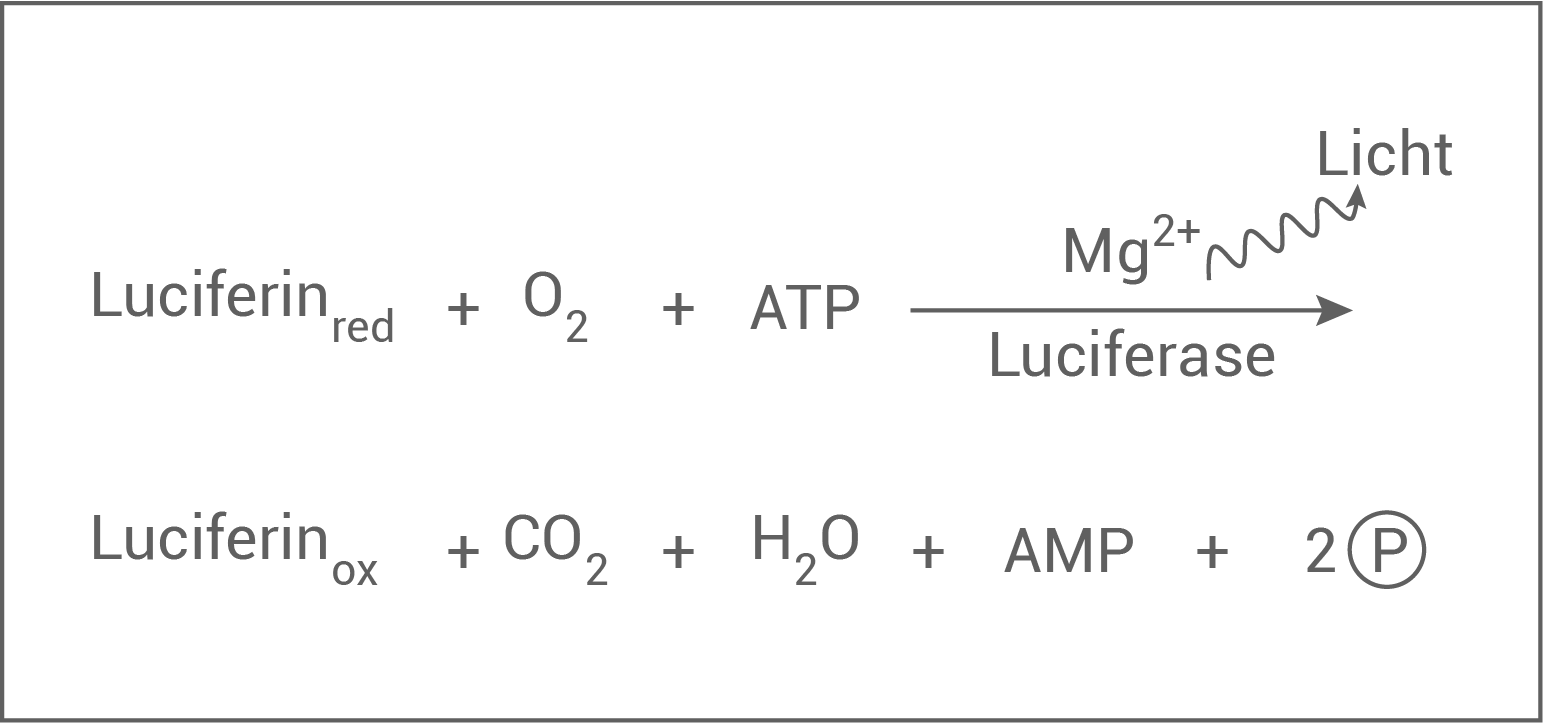

Die Biolumineszenz von Meeresorganismen wie z. B. Schwämmen oder Dinoflagellaten beruht auf der Umwandlung des Stoffes Luciferin durch das membrangebundene Enzym Luciferase an einer entsprechenden Membran (Abb. 1).

Abb. 1: Modellvorstellung zu den Vorgängen an der Membran; LBP: Luciferin bindendes Protein, LuBP: Luciferase bindendes Protein

Hoffmann, K. H. (1981). Leuchtende Tiere: Chemie und biologische Bedeutung. Biologie in unserer Zeit, 11(4), 97–106.

1.1

Beschreibe den grundlegenden Aufbau einer Biomembran mit Bezug auf Abbildung 1.

(4 BE)

1.2

Erkläre anhand Abbildung 1 die Abhängigkeit der Enzymreaktion von der Anwesenheit von H+-Ionen.

(5 BE)

1.3

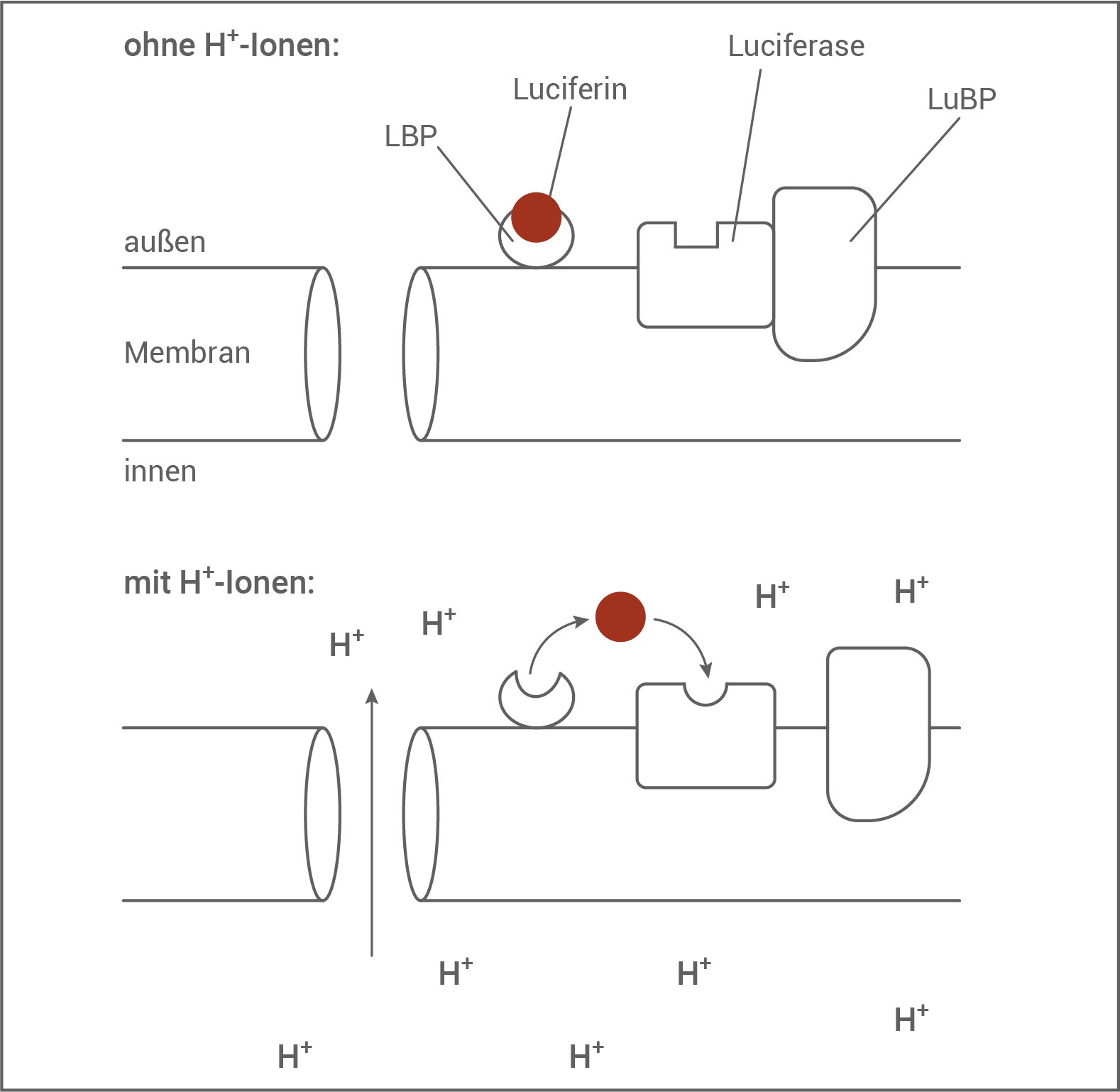

In den Leuchtzellen des Schwammes Suberites domuncula reagiert Luciferin bei Anwesenheit von Magnesium-Ionen mit Sauerstoff-Molekülen in einem ATP-abhängigen Prozess unter Aussendung von Licht (Abb. 2).

Die Leuchtreaktion, die im Schwamm Suberites domuncula stattfindet, lässt sich auch künstlich im Reagenzglas erzeugen. Die ausgesendete Lichtmenge wird dabei mit einem Lumineszenzmessgerät bestimmt. In Tabelle 1 sind unterschiedliche Versuchsansätze aufgeführt.

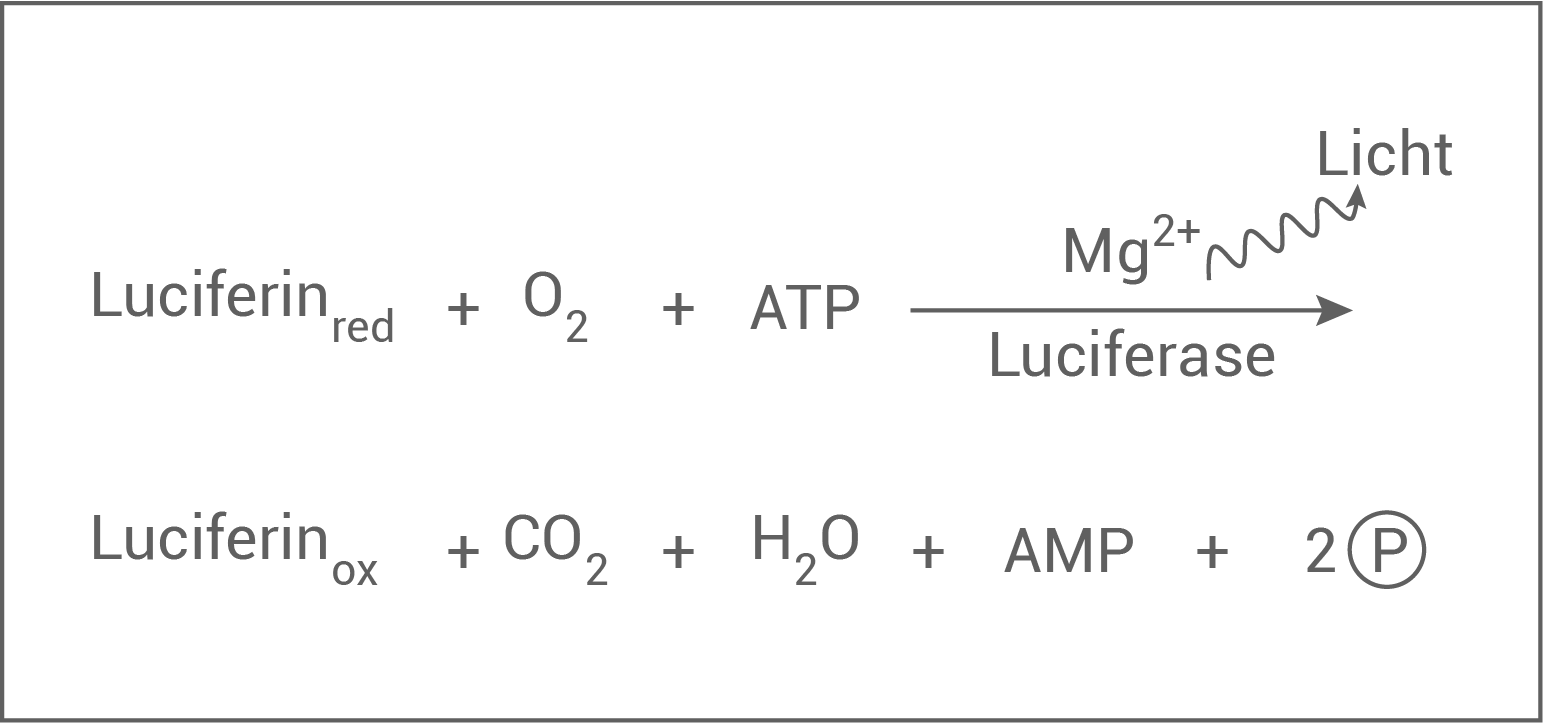

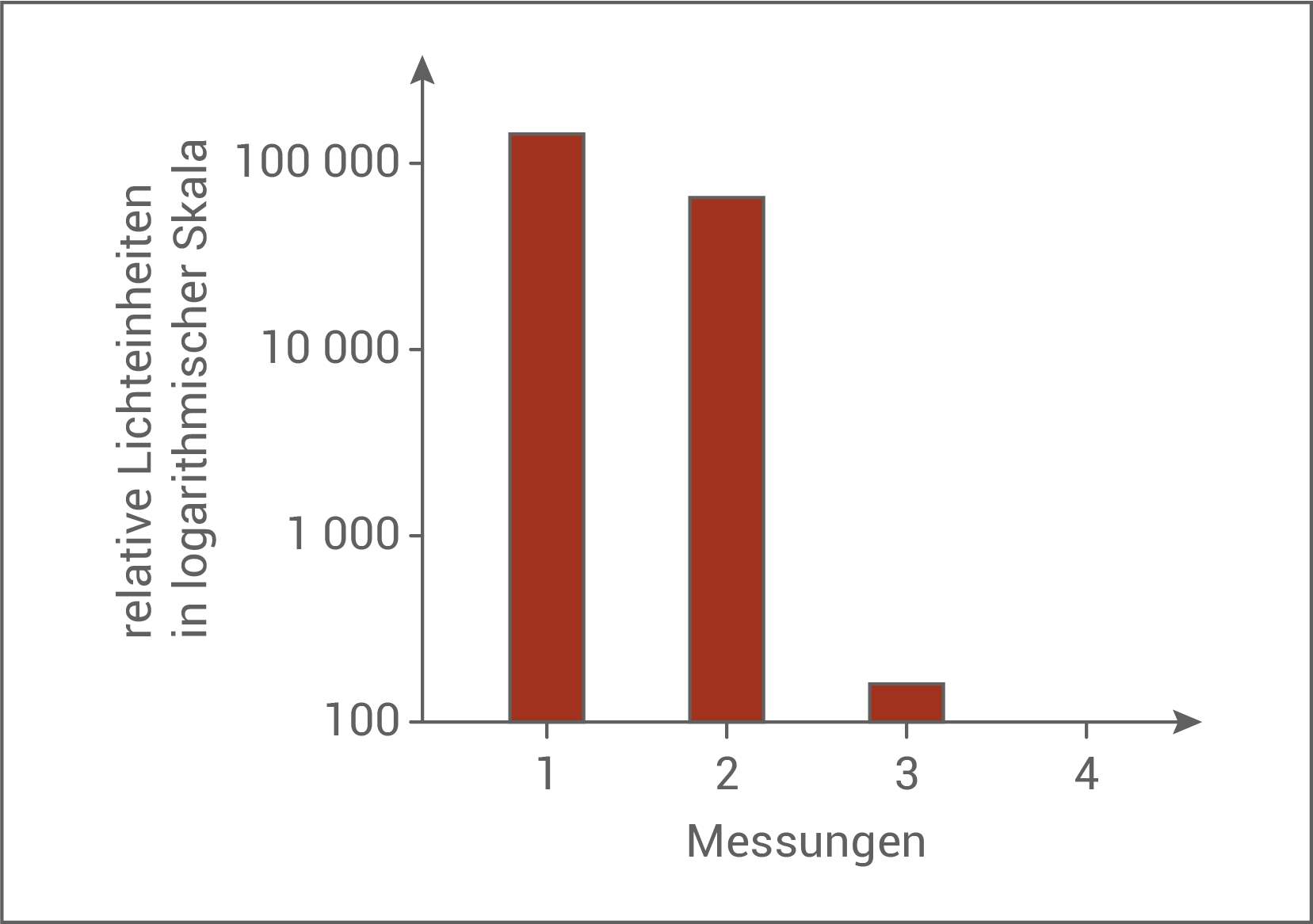

Abbildung 3 zeigt Ergebnisse von Lumineszenzmessungen.

Die Leuchtreaktion, die im Schwamm Suberites domuncula stattfindet, lässt sich auch künstlich im Reagenzglas erzeugen. Die ausgesendete Lichtmenge wird dabei mit einem Lumineszenzmessgerät bestimmt. In Tabelle 1 sind unterschiedliche Versuchsansätze aufgeführt.

Abbildung 3 zeigt Ergebnisse von Lumineszenzmessungen.

Abb. 2: Reaktionsschema der durch Luciferase katalysierten Reaktion

Abb. 3: Ergebnisse von Lumineszenzmessungen

Kasueske, M. (2009). Klonierung und Charakterisierung der Luziferase und des Luziferin regenerierenden Enzyms aus dem marinen Schwamm Suberites domuncula (Doctoral dissertation, Mainz, Univ., Diss., 2009).

1.3.1

Ordne die Ansätze A, B und C aus Tabelle 1 den Messungen 1, 2 und 3 aus Abbildung 3 begründet zu.

(5 BE)

1.3.2

Messung 4 wurde bei einer der in Tabelle 2 gezeigten Versuchsbedingungen durchgeführt.

Begründe für jeden der Ansätze D1 bis D3, ob er der Messung 4 (Abb. 3) zugrunde liegen könnte.

(4 BE)

2

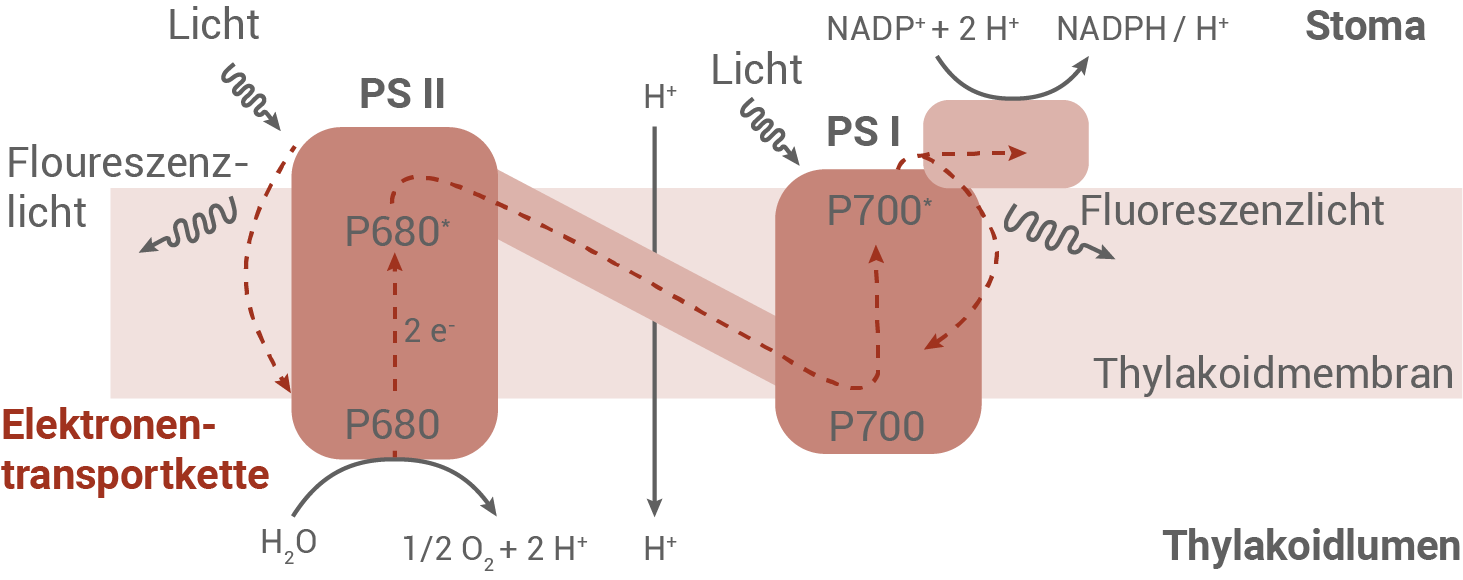

Bei starker Sonneneinstrahlung kann der Fotosyntheseapparat der lichtabhängigen Reaktionen nicht das gesamte von den Chlorophyll-Molekülen absorbierte Licht verwerten. Die überschüssige Energie wird deshalb als Fluoreszenzlicht des Chlorophylls wieder abgegeben. Die betroffenen Chlorophyll-Moleküle werden dabei zurück in den ursprünglichen Zustand geführt.

Stelle ein energetisches Modell der lichtabhängigen Reaktionen der Fotosynthese in einem beschrifteten Diagramm dar und ergänze darin das beschriebene Phänomen der Fluoreszenz.

Stelle ein energetisches Modell der lichtabhängigen Reaktionen der Fotosynthese in einem beschrifteten Diagramm dar und ergänze darin das beschriebene Phänomen der Fluoreszenz.

(7 BE)

3

Im Garten ist der Kleine Leuchtkäfer (Lamprohiza splendidula) sehr beliebt, nicht nur wegen seines schönen Anblicks, sondern auch weil die Larven dieser Art Schnecken vertilgen. Die flugunfähigen Leuchtkäferweibchen senden auf Blättern bevorzugt in Bodennähe Lichtsignale aus, während die flugfähigen Männchen dieser Art gezielt nach den Weibchen suchen und sich ihnen nähern.

3.1

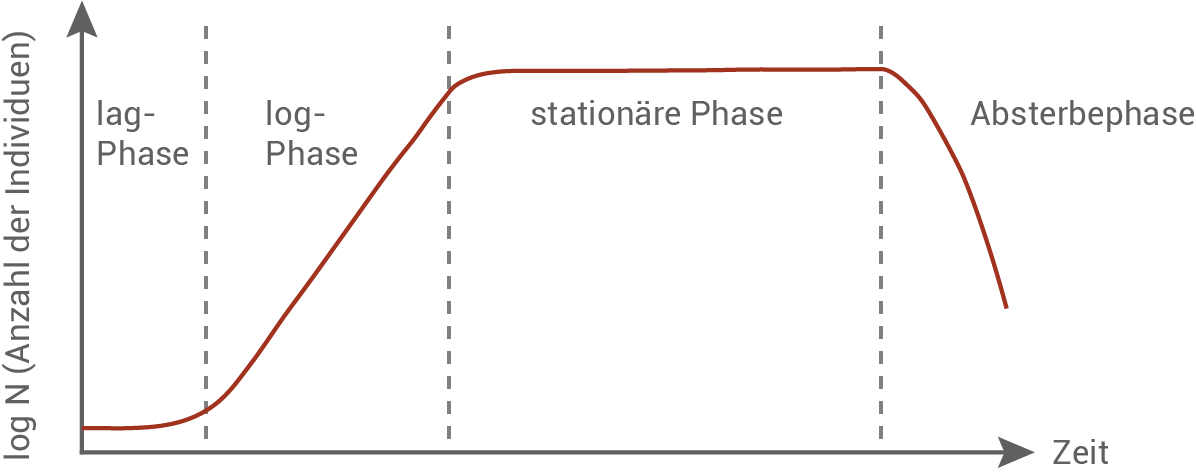

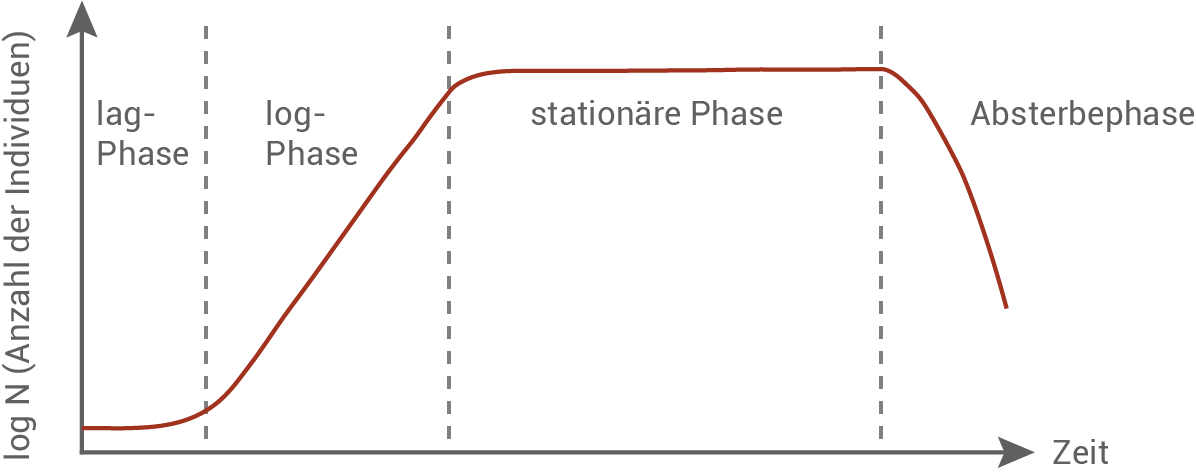

In einem Experiment wird ein neu angelegter Garten von Schnecken besiedelt. Beschreibe und erkläre die Populationsentwicklung der Schnecken mithilfe eines Diagramms.

(6 BE)

3.2

Im Hemmentalertal wurde der Bestand des Kleinen Leuchtkäfers in Abhängigkeit von der Bebauung und der Beleuchtung erfasst. Dazu wurden Zählungen entlang eines Radweges durchgeführt, der durch die Abschnitte A und B führt. Im Abschnitt A befindet sich eine dicht bebaute Wohnsiedlung mit Einfamilienhäusern und Straßenbeleuchtung, im Abschnitt B finden sich wenig genutzte Wiesen mit angrenzenden Wäldern.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt.

| Abschnitt | Männchen/100 m | Weibchen/100 m |

|---|---|---|

| A | 283 | 27 |

| B | 18 | 312 |

Tab. 3: Untersuchungsergebnisse

Uehlinger, B. (2011). Das kleine Glühwürmchen Lamprohiza splendidula im Hemmentalertal (Stadt Schaffhausen). Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Bachelorarbeit, Wädendwill), 97pp.

3.2.1

Beschreibe und erkläre die Ergebnisse der Untersuchung.

(4 BE)

3.2.2

Um den Leuchtkäferbestand im Hemmentalertal zu erhöhen, werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

a)

Erhöhung der Lichtintensität der Straßenbeleuchtung im gesamten Hemmentalertal,

b)

Schnitt der Wiesen im Hemmentalertal mit der Sense per Hand zum Erhalt des bodennahen Bewuchses,

c)

mehr Einsatz von Schneckenvernichtungsmitteln.

Diskutiere die Eignung dieser Maßnahmen zur Erhöhung des Leuchtkäferbestandes im Hemmentalertal.

(5 BE)

(40 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.1

Aufbau einer Biomembran

Gemäß dem Flüssig-Mosaik-Modell besteht eine Biomembran aus einer Phospholipid-Doppelschicht. Dabei besitzen die Phospholipide hydrophile Köpfchen, und hydrophobe Schwänze. Aufgrund dieser chemischen Eigenschaften befinden sich die Köpfchen in einer Biomembran an der Außenseite. Die Lipide stehen sich im Inneren der Membran gegenüber. Auf der Membran können Proteine aufliegen. Diese Proteine werden periphere Proteine genannt. In der Abbildung ist LBP ein peripheres Protein. Sind Proteine in die Membran eingelagert, werden sie integrale Proteine genannt. In der Abbildung sind Luciferase und LuBP Beispiele dafür.

1.2

Abhängigkeit der Enzymreaktion von der Anwesenheit von H+-Ionen

Sind keine H+-Ionen vorhanden, so liegt Luciferin mit LBP gebunden vor. Luciferase ist mit LuBP verbunden, und weist dadurch keine Bindestelle für Luciferin auf. Sind H+-Ionen im Zellinneren vorhanden, so können sie durch einen Protonenkanal in der Biomembran diffundieren. An der Membranaußenseite bewirken sie eine Dissoziation von Luciferase und LuBP. Luciferin kann so LBP verlassen, und an die Bindestelle der Luciferase binden. Luciferin wird umgewandelt, und es kommt zu einer Lichtreaktion. Damit ist die Enzymaktivität abhängig von der Anwesenheit von H+-Ionen.

1.3.1

Zuordnung der Ansätze zu den Messungen

In den Ansätzen A, B, und C wurden je die gleichen Mengen Luciferin, sowie Mg2+, ATP und O2 verwendet. Die Ansätze unterscheiden nur sich hinsichtlich der Luciferasemenge und der Temperatur.

- Ansatz A: Dieser Ansatz gehört zu Messung 2. In diesem Ansatz wurden 0,5 µg Luciferase verwendet. Die Temperatur liegt bei 40 °C. Die Leuchtintensität korreliert mit der zugegebenen Luciferasemenge (je mehr, desto stärker) und der Temperatur (je näher am Temperaturoptimum, desto stärker). Im Vergleich zu Ansatz B und C, wurde weniger Luciferase verwendet. Die Temperatur ist die gleiche, wie in Ansatz A. Daher ist die Leuchtintensität in diesem Ansatz am zweitstärksten.

- Ansatz B: In Ansatz B ist die Luciferasemenge höher, als in Ansatz A. Die Temperatur ist jedoch konstant. Unter diesen Bedingungen ist die höchste Lichtintensität zu erwarten. Daher gehört Ansatz B zu Messung 1.

- Ansatz C: Hier ist die Luciferasemenge zwar genauso hoch wie in Ansatz B, dafür liegt die Temperatur bei 90 °C. Hohe Temperaturen sorgen dafür, dass die Wechselwirkungen, die die räumliche Struktur eines Enzyms charakterisieren, aufgespalten werden. Infolgedessen denaturiert das Enzym, und kann seine katalytischen Eigenschaften nur noch begrenzt anwenden. Ist das Enzym Luciferase denaturiert, so kann es Luciferin nur schwach umsetzten, und es wird kaum Licht ausgesendet. Die Lichtintensität ist entsprechend am geringsten. Daher gehört dieser Ansatz zu der dritten Messung.

1.3.2

Begründung für jeden Ansatz D1 bis D3, ob er Messung 4 zugrunde liegen kann

Messung 4 zeigt keine Lichtintensität. Daraus kann man schließen, dass hier keine Enzymreaktion ablaufen kann.

- Ansatz D1: Bis auf die Menge der zugegebenen Luciferase, sind alle Versuchsparameter gleich wie in Ansatz B. Eine höhere Substratmenge sollte mindestens die gleiche Lichtintensität aufweisen. Da in Messung 4 aber gar keine Lichtreaktion gemessen wurde, kann Ansatz D1 ausgeschlossen werden.

- Ansatz D2: In Ansatz D2 ist die Temperatur im Vergleich zu Ansatz B um 10 °C verringert. Gemäß der RGT-Regel würde man eine viertel bis halb so starke Lichtreaktion erwarten. Messung 4 zeigt jedoch keine Lichtreaktion. Daher kann auch Ansatz D2 ausgeschlossen werden.

- Ansatz D3: In diesem Ansatz ist kein ATP vorhanden. Das Enzym Luciferase arbeitet ATP abhängig. Ist kein ATP in dem Ansatz vorhanden, so kann das Enzym Luciferin nicht umsetzen, und es wird kein Licht ausgesendet. Daher gehört Ansatz D3 zu Messung 4.

2

Lichtabhängige Reaktion der Fotosynthese

3.1

Populationsentwicklung der Schnecken

- lag-Phase: Der Garten wird zunächst von einigen wenigen Schnecken besiedelt. Diese brauchen eine Weile, um sich auf die neuen Gegebenheiten (z. B.: Futterstellen, Rückzugsorte, etc.) in dem Garten einzustellen. Daher wächst die Population zu Beginn nur sehr langsam.

- log-Phase: Haben sich die Schnecken an die Gegebenheiten im Garten angepasst, beginnt eine Phase, in der sich die Schnecken rasch vermehren.

- stationäre Phase: Ist die Anzahl der Schnecken auf ein gewisses Niveau gestiegen, kommt es zur Konkurrenz um verschiedene Ressourcen. Die Geburten- und Sterberate halten sich die Waage, und die Populationsgröße stagniert.

- Absterbephase: Externe Faktoren, wie beispielsweise eine Reduktion der Futterressourcen, oder die aktive Bekämpfung der Schnecken durch die Gartenbesitzer können die Zahl der Schnecken reduzieren. Eine Dezimierung der Schnecken durch die Larven des Kleinen Leuchtkäfers im Rahmen einer Räuber-Beute-Beziehung ist ebenfalls denkbar.

3.2.1

Ergebnisse der Untersuchung

In der Tabelle ist der Bestand des kleinen Leuchtkäfers aufgetrennt nach Abschnitt und Geschlecht der Käfer dargestellt. Abschnitt A ist ein dicht bebautes Gebiet mit Straßenbeleuchtung. In diesem Gebiet wurden 283 Männchen und 27 Weibchen auf 100 m gefunden. In Abschnitt B liegen ungenutzte Wiesen in unmittelbarer Nähe zu einem Wald. Hier wurden auf 100 m 18 Männchen und 312 Weibchen gefunden. Die Gesamtzahl der Käfer ist in etwa identisch, jedoch scheinen Männchen Abschnitt A zu präferieren, während sich Weibchen lieber in Abschnitt B aufhalten. Unter natürlichen Bedingungen werden Männchen von den Leuchtsignalen der Weibchen angelockt. Der gleiche Effekt wird von der Straßenbeleuchtung hervorgerufen, und die Männchen halten sich vermehrt in den gut beleuchteten Gebieten auf. Die flugunfähigen Weibchen bevorzugen dicht bewachsene und dunkle Gebiete, da sie hier zum einen mehr bodennahen Schutz finden, und zum anderen besser von Männchen wahrgenommen werden können.

3.2.2

Eignung der Maßnahmen zur Erhöhung des Leuchtkäferbestandes

a)

Erhöhung der Lichtintensität: Wenn man die Straßenbeleuchtung im gesamten Hemmentalertal ausbaut, werden immer mehr Männchen aus ihrem natürlichen Lebensraum zu den Lichtquellen gelockt. Infolgedessen finden sie weniger Weibchen, und der Bestand sinkt. Daher ist dies keine geeignete Maßnahme, um den Bestand zu erhöhen.

b)

Schnitt der Wiesen mit der Sense: Werden die Wiesen mit der Sense geschnitten, bleiben die bodennahen Rückzugsorte der Weibchen erhalten, und mehr Weibchen können sich fortpflanzen. Diese Maßnahme eignet sich, um den Leuchtkäferbestand zu erhöhen.

c)

Einsatz von Schneckenvernichtungsmitteln: Schnecken sind ein wichtiger Nahrungsbestandteil der Leuchtkäferlarven. Der Einsatz von Schneckenvernichtungsmitteln würde daher die Nahrungsgrundlage der Käfer zerstören, und eignet sich daher nicht als Maßnahme, um den Bestand zu erhöhen.