C1 Kopffüßer

Kopffüßer, zu denen unter anderem Tintenfische wie Kraken und Kalmare gehören, besitzen im Vergleich zu anderen wirbellosen Tieren sehr leistungsfähige Sinnesorgane und ein differenziertes Nervensystem.

1

Eines der giftigsten Tiere der Welt ist der Große Blaugeringelte Krake (Hapalochlaena lunulata). Die meiste Zeit versteckt sich das Tier gut getarnt am Meeresboden. Bei Bedrohung kann der Krake jedoch die namensgebenden leuchtend blauen Ringe pulsieren lassen.

1.1

Erkläre das beschriebene Verhalten bei Bedrohung auf Grundlage des Sender-Empfänger-Modells.

(4 BE)

1.2

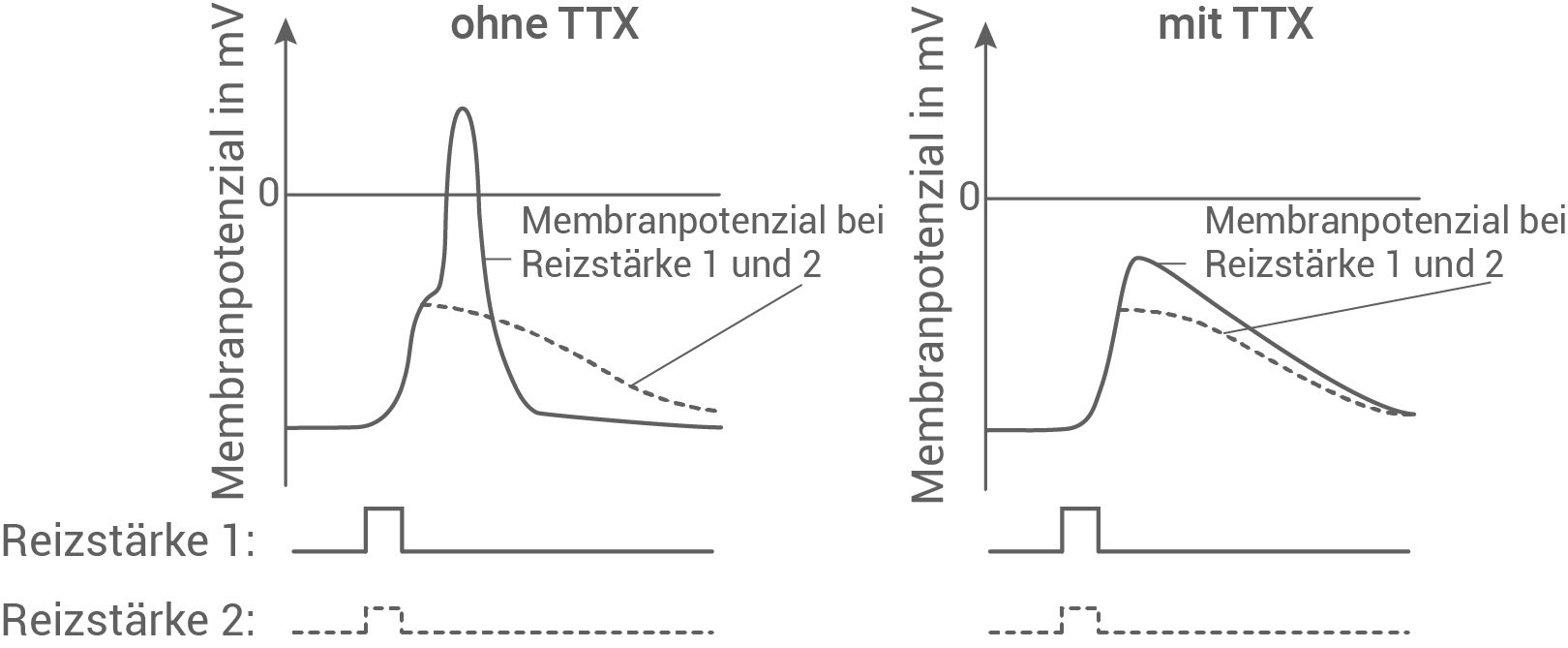

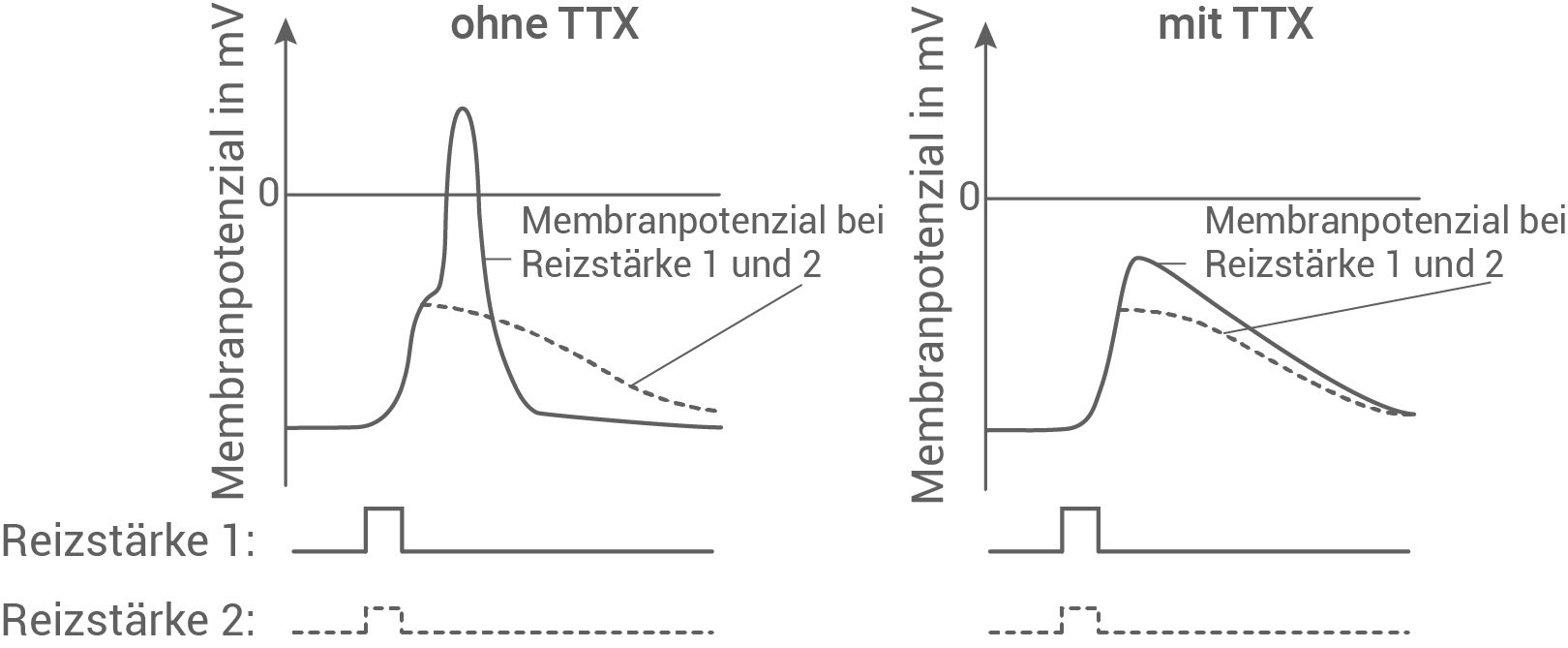

Kommen Angreifer dem Großen Blaugeringelten Kraken zu nahe, so beißt dieser zu und injiziert das Gift Tetrodotoxin (TTX). Abbildung 1 zeigt die Auswirkung von TTX auf Aktionspotenziale am Axon bei zwei unterschiedlichen Reizstärken:

Abb. 1: Membranpotenzial ohne Zugabe von TTX bzw. nach Zugabe von TTX bei zwei unterschiedlichen Reizstärken (gepunktete sowie durchgezogene Linien)

verändert nach: T. M. Haug et al.: Electrophysiological Properties of Pituitary Cells in Primary Culture from Atlantic Cod (Gadus morhua). In: Neuroendocrinology, 86 (2007), S. 38-47

1.2.1

Erkläre auf der Grundlage der Ionentheorie den Verlauf des Aktionspotenzials eines typischen Neurons.

(7 BE)

1.2.2

Beschreibe unter Einbezug von Abbildung 1 die Wirkungsweise von TTX und erkläre die Vorgänge auf molekularer Ebene.

(4 BE)

2

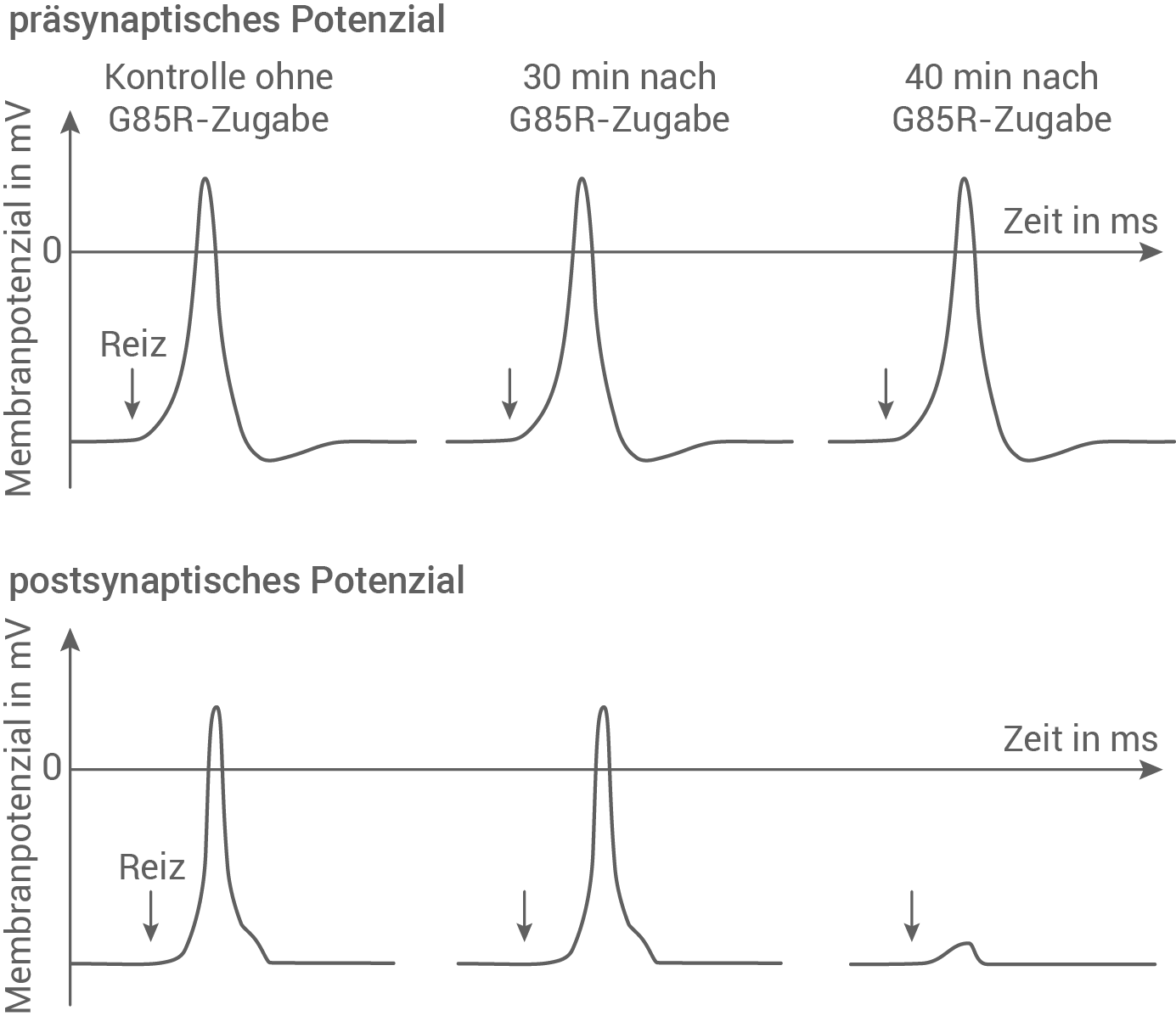

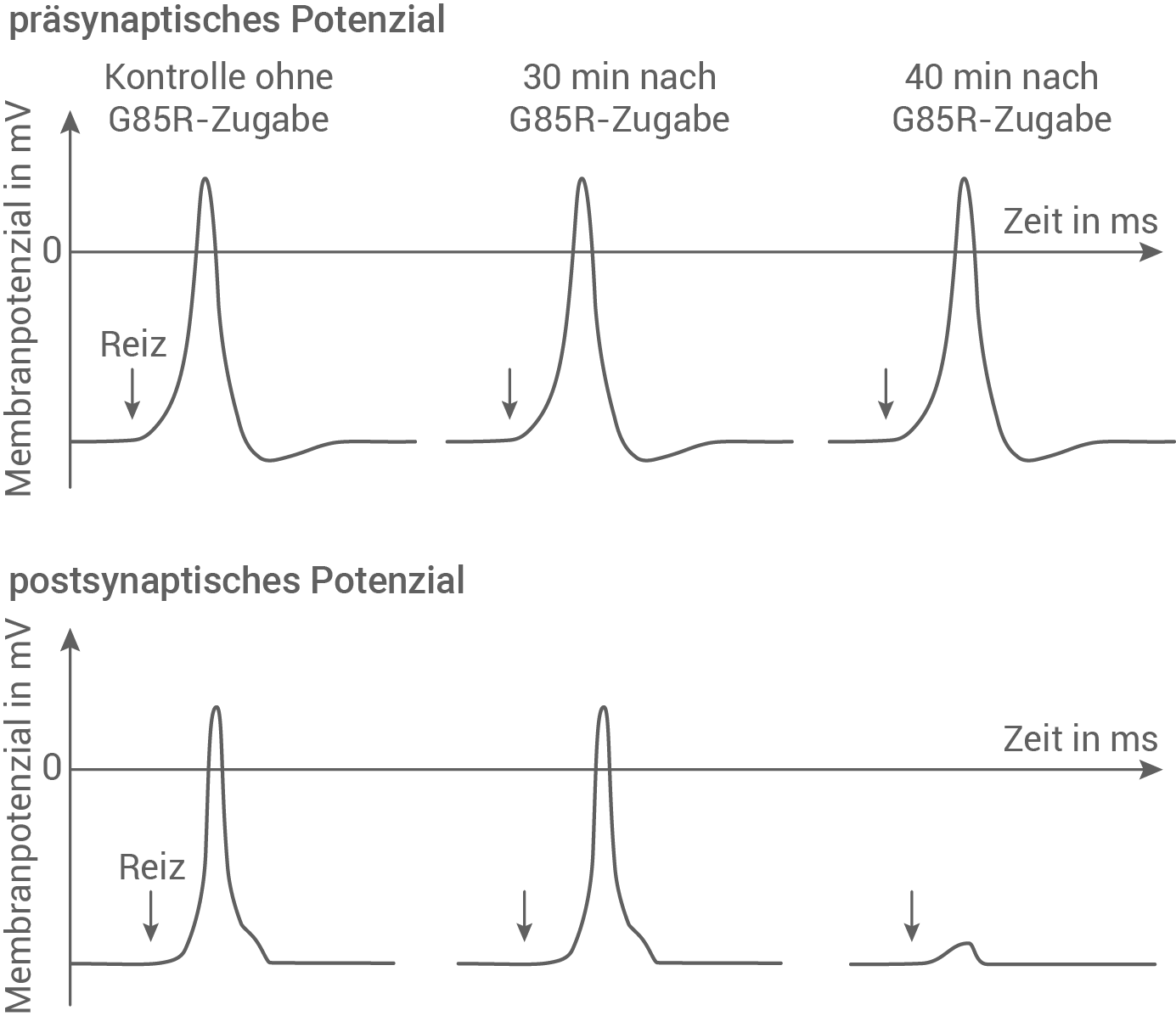

Tintenfische stellen beliebte Forschungsobjekte dar. Zur Untersuchung der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS), einer Erkrankung des Nervensystems, wurden Experimente an neuronalen Synapsen von Kalmaren (Loligo pealeli) durchgeführt. Dem präsynaptischen Neuron wurde hierbei das Protein G85R künstlich verabreicht, das bei ALS natürlicherweise aufgrund einer Mutation entsteht. Sowohl am prä- als auch am postsynaptischen Neuron wurden die resultierenden Membranpotenziale über längere Zeit gemessen und mit denen an unbehandelten Neuronen verglichen:

Abb. 2: Potenziale an prä- und postsynaptischen Neuronen in einem Kontrollansatz sowie 30 und 40 Minuten nach Zugabe des Proteins G85R

verändert nach: Yuyu Song, eNeuro 18 March 2020, 7 (2) ENEURO.0369-19.2020, https://www.eneuro.org/content/7/2/ENEUR0.0369-19.2020, CC BY 4.0

2.1

Beschreibe die Untersuchungsergebnisse und leite eine Folge für eine von ALS betroffene Person ab.

(4 BE)

2.2

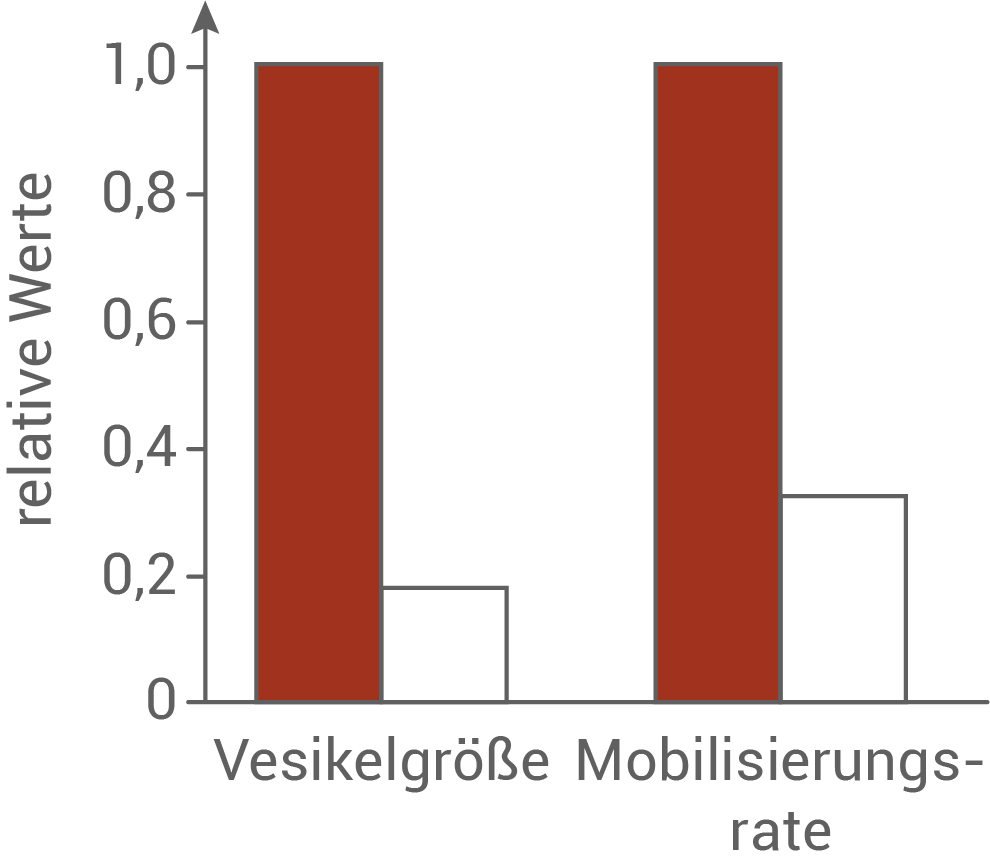

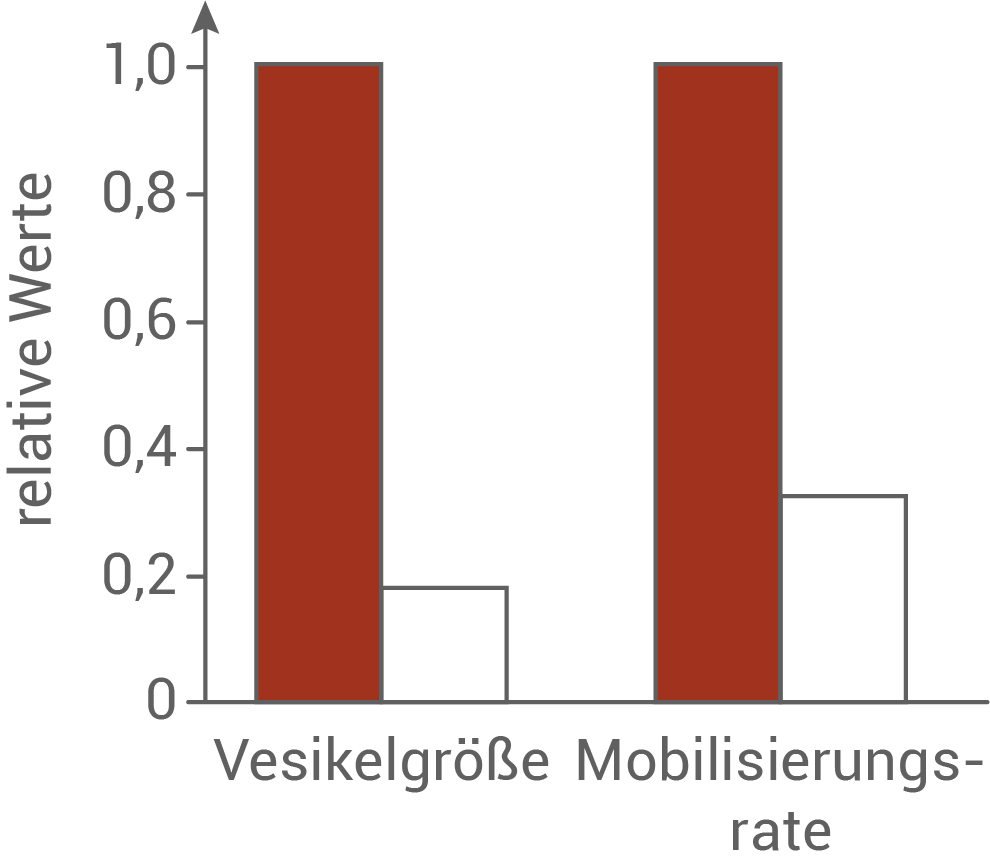

Im präsynaptischen Neuron werden Vesikel beständig nachgebildet und damit wieder für die Freisetzung verfügbar gemacht. Man spricht hier von Mobilisierung. In einer weiteren Studie wurde die Wirkung des Proteins G85R sowohl auf die Größe der freisetzbaren Vesikel als auch auf die Mobilisierungsrate hin untersucht:

Erläutere mithilfe der Abbildung 3 die in Abbildung 2 dargestellten Membranpotenziale nach G85R-Proteinzugabe.

Erläutere mithilfe der Abbildung 3 die in Abbildung 2 dargestellten Membranpotenziale nach G85R-Proteinzugabe.

Abb. 3: Vesikelgröße und Mobilisierungsrate bei Kontrolle (rot) und nach G85R-Proteinzugabe (weiß)

verändert nach: Yuyu Song, eNeuro 18 March 2020, 7 (2) ENEURO.0369-19.2020, https://www.eneuro.org/content/ 7/2/ENEURO.0369-19.2020, CC BY 4.0

(6 BE)

2.3

Ausgehend von Tierversuchen, wie hier am Beispiel der Tintenfische, können Krankheiten wie die ALS besser verstanden und Medikamente entwickelt werden. Tierversuche stehen immer wieder in der Kritik und es wird gefordert, dass diese eingeschränkt werden. Um hier ein Urteil fällen zu können, müssen fachliche Argumente mit Werten in Beziehung gesetzt werden. Folgende Werte werden häufig genannt: Gesundheit, Freiheit, Leidverringerung, Wohlstand, Würde des Menschen, Bildung und Fortschritt.

Beurteile anhand einer Pro- und Contra-Argumentation als Teilschritt einer ethischen Analyse, die zwei selbstgewählte Werte berücksichtigt, ob Tierversuche zur Erforschung von Krankheiten durch den Menschen eingeschränkt werden sollten.

Beurteile anhand einer Pro- und Contra-Argumentation als Teilschritt einer ethischen Analyse, die zwei selbstgewählte Werte berücksichtigt, ob Tierversuche zur Erforschung von Krankheiten durch den Menschen eingeschränkt werden sollten.

(5 BE)

3

Vor der Küste Westaustraliens können Delfine dabei beobachtet werden, wie sie die bis zu zehn Kilogramm schweren und über drei Meter langen Maorikraken (Macroctopus maorum) jagen. Dabei wird die Beute mehrfach kräftig auf die Wasseroberfläche geschlagen oder einige Meter weit durch die Luft geschleudert, um diese bewusstlos und damit unschädlich zu machen.

Forschende stellen die Hypothese auf, dass es sich bei der oben aufgeführten Jagdtechnik um eine angeborene Verhaltensweise handelt. Plane ein Experiment, mit dem man diese Hypothese überprüfen kann.

Forschende stellen die Hypothese auf, dass es sich bei der oben aufgeführten Jagdtechnik um eine angeborene Verhaltensweise handelt. Plane ein Experiment, mit dem man diese Hypothese überprüfen kann.

(4 BE)

4

Um das Lernverhalten von Gewöhnlichen Kraken (Octopus vulgaris) zu untersuchen, wurde ein Tier in einem Wasserbecken mit einem roten Ball konfrontiert. Berührte das Tier zufällig den roten Ball, so wurde ihm ein leichter Stromschlag verabreicht. Auch nach 24 Stunden mied der Krake den roten Ball noch.

Erkläre das geschilderte Verhalten unter Verwendung ethologischer Fachbegriffe.

Erkläre das geschilderte Verhalten unter Verwendung ethologischer Fachbegriffe.

(6 BE)

(40 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.1

Verhalten von Hapalochlaena lunulata bei Bedrohung

Überträgt man das Sender-Empfänger-Modell auf das Verhalten des Kraken, so ist dieser der Sender, der ein optisches Signal (pulsierende blaue Ringe) aussendet. Empfänger dieses Signals können potenzielle Fressfeinde sein. Mittels optisches Sinnesorgane nehmen sie die Information auf, und decodieren sie. Das Verhalten des Kraken führt dabei zur Abschreckung und zum Rückzug potenzieller Angreifer.

1.2.1

Vorgänge während dem Verlauf eines Aktionspotenzials

Die Änderung der Permeabilität der Neuronenmembran für Natrium- und Kaliumionen ist dafür verantwortlich, dass Aktionspotenziale entstehen können. Im Zustand des Ruhepotenzials ist die Kaliumionenkonzentration im Zellinneren höher als im extrazellulären Raum. Bei Natriumionen ist es umgekehrt. Ihre Konzentration ist intrazellulär niedriger als extrazellulär. Diese Ionenverteilung sorgt für eine Potenzialdifferenz zwischen Außen- und Innenseite.

- Depolarisation: Bei Reizung einer Nervenzelle öffnen sich anfangs wenige Natriumionenkanäle. Durch den Einstrom der Natriumionen ins Zellinnere wird die Spannung im Zellinneren von -70 mV auf -50 mV angehoben. Das Überschreiten dieses Schwellenwertes löst die Öffnung weiterer Natriumionenkanäle, und damit das Aktionspotenzial aus. Der starke Einstrom der Natriumionen führt zu einer Depolarisation des Membranpotenzials auf +30 mV.

- Repolarisation: Die spannungsabhängigen Natriumionenkanäle schließen, es strömen also keine weiteren Natriumionen ins Zellinnere. Etwas zeitversetzt öffnen Kaliumionenkanäle, durch die Kaliumionen aus der Zelle herausströmen. Es kann so eine erneute Ladungsumkehr (die Repolarisation) erzielt werden. Die Membranaußenseite ist nun wieder positiv, und die Membraninnenseite negativ geladen.

- Hyperpolarisation: Da die Kaliumionenkanäle nicht sofort schließen, wenn das Ruhepotenzial erreicht ist, strömen noch weitere Kaliumionen aus der Zelle aus, sodass ein Membranpotenzial von ca. - 90 mV erreicht wird. Die Kaliumionenkanäle schließen, und das Ruhepotenzial wird wieder eingestellt. Dies geschieht durch die Natrium-Kalium-Pumpe, die unter ATP-Verbrauch drei Natriumionen aus der Zelle heraus, und zwei Kaliumionen in die Zelle hinein pumpt. Die Zelle kann jetzt ein neues Aktionspotenzial ausbilden.

1.2.2

Wirkung von TTX

Im Normalzustand wird ein Aktionspotenzial dann ausgebildet, wenn ein überschwelliger Reiz (1) am Zellkörper eintrifft (durchgehende Linie, linke Abbildung). Bei einer zu geringen Reizstärke (2) bleibt das Potenzial unterschwellig, und es wird kein Aktionspotenzial ausgebildet (gestrichelte Linie, linke Abbildung). Bei der Verabreichung von TTX bleibt die Depolarisation in beiden Fällen unterschwellig, und es wird kein Aktionspotenzial ausgebildet. Der Grund dafür ist die Blockade spannungsabhängiger Natriumionenkanäle durch das Toxin. Es können nur wenige Natriumionen in das Axon einströmen, und die Depolarisation bleibt unter dem Schwellenwert. Damit ist die Erregungsleitung unterbrochen.

2.1

Untersuchungsergebnisse und Folgen für eine von ALS betroffene Person

In Abbildung 2 sind präsynaptisches und postsynaptisches Potenzial ohne G85R-Zugabe, bzw. 30 und 40 Minuten nach G85R-Zugabe dargestellt.

Im Kontrollversuch läuft das Aktionspotenzial an der prä- und postsynaptisches Membran unverändert ab. 30 Minuten nach Verabreichung des Proteins G85R lässt sich noch keine Veränderung der Aktionspotenziale an der präsynaptischen Membran feststellen. 40 Minuten nach Zugabe von G85R ist das Aktionspotenzial an der Präsynapse unverändert, an der Postsynapse bleibt es jedoch aus. Es wird kein Signal mehr weitergeleitet. Personen, die von ALS betroffen sind, erfahren daher Lähmungserscheinungen.

2.2

Membranpotenziale nach G85R-Zugabe

Abbildung 3 zeigt, dass die Zugabe von G85R sowohl die Vesikelgröße als auch die Mobilisierungsrate herabsetzt. Abbildung 2 zeigt, dass das postsynaptische Potenzial 30 Minuten nach Verbreichung von G85R noch normal ausgelöst wird, 40 Minuten nach Verabreichung allerdings nicht mehr. Dieser Prozess deutet darauf hin, dass die Transmittermenge, die in den synaptischen Spalt entlassen wird, im Laufe der Zeit so stark abnimmt, dass an der Postsynapse kein Aktionspotenzial ausgebildet werden kann. Die geringe Vesikelgröße bei G85R-Protein Zugabe (und die damit verbundene geringere Transmittermenge) und die verringerte Mobilisierungsrate sind dafür verantwortlich, dass kein postsynaptisches Potenzial mehr ausgebildet werden kann.

2.3

Tierversuche zur Erforschung von Krankheiten durch den Menschen

- Pro-Argumentation: Tierversuche bilden die Grundlage für Medikamentenstudien. An Tieren werden aber nicht nur potenzielle Nebenwirkungen von Medikamenten getestet. Viele Tiere dienen auch der Erforschung der Krankheitsursache. Ein besseres Verständnis für bestimmte Krankheiten wie zum Beispiel Krebs ist essenziell für die Entwicklung möglicher Therapien. Bei Tieren ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse von Studien auf den Menschen zudem in der Regel höher, als bei alternativen Methoden. Auf Dauer können so Fortschritte in der Medizin erzielt werden, und das Leid von Betroffenen vermindert werden. Aus diesem Grund sollten Tierversuche unter streng geregelten Bedingungen durchgeführt werden dürfen.

- Kontra-Argumentation: Tierversuche verursachen bei den Tieren vermutlich Stress und Schmerzen, auch wenn wir diese Signale nicht immer eindeutig wahrnehmen können. Die häufig nicht artgerechte Haltung der Tiere verschlechtert deren Gesundheitszustand. So wird bei den Tieren Leid hervorgerufen. In der medizinischen Forschung sollte daher auf Tierversuche verzichtet werden, und stattdessen auf In-vitro-Methoden oder ähnliche Alternativen zurückgegriffen werden.

3

Experiment zur Überprüfung der Hypothese

Es soll überprüft werden, ob die Jagdtechnik der Delfine eine angeborene Verhaltensweise darstellt. Dazu werden Jungtiere von ihren Eltern getrennt, und in Isolation aufgezogen (Kaspar-Hauser-Experiment). So können sie die Verhaltensweise nicht bei älteren Tieren abschauen und imitieren. In dem Alter der Tiere, in dem diese normalerweise die beschriebene Jagdtechnik zeigen, wird überprüft, ob die Tiere in Isolation das Verhalten auch zeigen. Dazu werden sie in Kontakt mit Maorikraken gebracht. Ist das Verhalten angeboren, so kann es auch bei Tieren in Isolation beobachtet werden.

4

Lernverhalten des gewöhnlichen Kraken

Bei dem Lernverhalten handelt es sich um die operante Konditionierung, die eine bedingte Hemmung hervorruft. Bei einer zufälligen Berührung des Balls wurde dem Kraken ein leichter Stromschlag verabreicht. Dieser Reiz löste in dem Kraken ein Meideverhalten aus, sodass der Ball auch 24h nach dem Stromschlag nicht vom Kraken berührt wurde. Für den Lernvorgang ist die Kontiguität, als eine enge zeitliche und räumliche Verknüpfung zwischen Berührung und Stromschlag entscheidend. Eine innere Handlungsbereitschaft (z. B. getrieben durch Neugier des Kraken) sowie die Freiwilligkeit der Handlung sind Voraussetzungen für den Lernprozess.