Analysis

Aufgabe 1A

Um Regenwasser zu speichern, wird es kontrolliert in ein unterirdisches Auffangbecken geleitet, das ein Fassungsvermögen von hat. Für ein bestimmtes Regenereignis wird das Volumen des Regenwassers im Auffangbecken für

modellhaft durch die in

definierte Funktion

mit

beschrieben.

Dabei ist die seit Beobachtungsbeginn vergangene Zeit in Stunden

und

das Wasservolumen in Kubikmetern

Begründe, dass zu Beobachtungsbeginn das Wasservolumen im Auffangbecken beträgt, und berechne das Volumen des Wassers, das in den ersten

nach Beobachtungsbeginn in das Auffangbecken fließt.

Betrachtet wird außerdem die in definierte Funktion

mit

Zeige, dass die momentane Änderungsrate des Volumens des Wassers im Auffangbecken in für den betrachteten Zeitraum durch

beschrieben werden kann.

Weise anhand des gegebenen Terms von nach, dass für den durch

beschriebenen Zeitraum das Volumen des Wassers im Auffangbecken zu keinem Zeitpunkt abnimmt.

Es wird geplant, zwei Stunden nach Beobachtungsbeginn eine Pumpe einzuschalten, die Wasser aus dem Auffangbecken mit einer konstanten Rate von abpumpt. Die momentane Zuflussrate des Regenwassers in das Auffangbecken wird dabei weiterhin durch

beschrieben.

Die folgende Gleichung hat im Sachzusammenhang eine Lösung

Gib die Bedeutung von im Sachzusammenhang an und erläutere den Aufbau der Gleichung in Bezug auf diese Bedeutung.

Gegeben sind die in definierte Funktion

mit

und die Stelle

Es gilt:

Weise nach, dass eine Wendestelle von

ist.

Es gibt im ersten Quadranten ein Flächenstück, das von der -Achse, dem Graphen von

und der Gerade parallel zur

-Achse, die durch den Wendepunkt

verläuft, eingeschlossen wird.

Berechne den Inhalt dieses Flächenstücks.

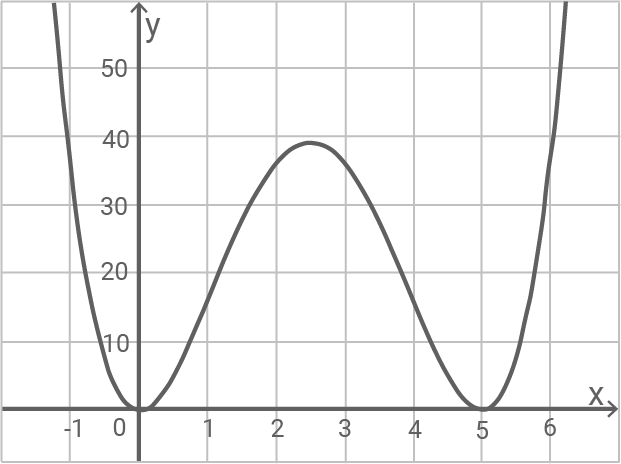

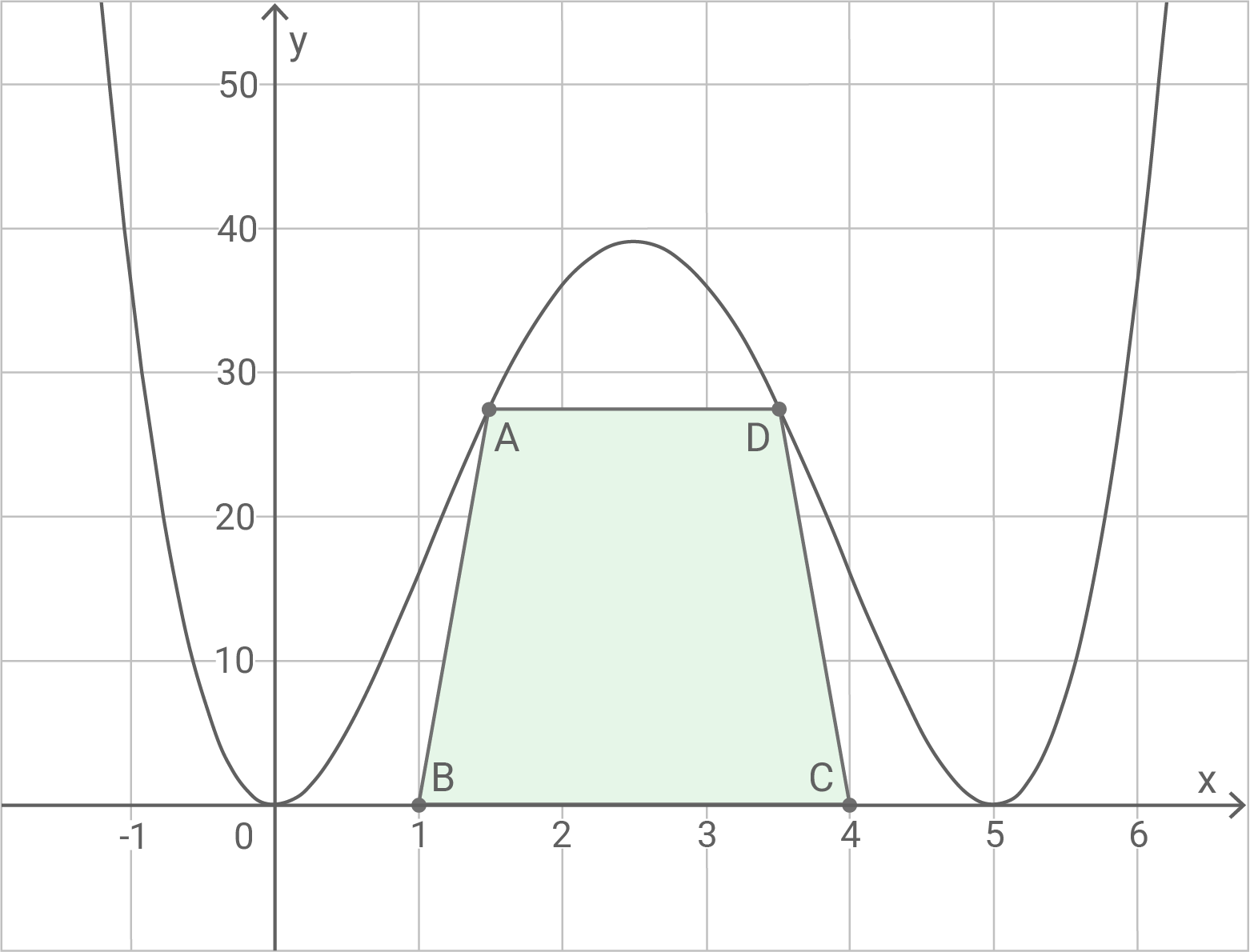

Die Abbildung 1 zeigt den Graphen von

Die Punkte und

sind für jeden Wert von

mit

die Eckpunkte eines symmetrischen Trapezes.

Skizziere das symmetrische Trapez für in der Abbildung 1.

Ermittle einen Term, der den Flächeninhalt des symmetrischen Trapezes in Abhängigkeit von angibt.

Aufgabe 1B

Gegeben ist die in definierte Funktion

mit

Gib die Koordinaten des Schnittpunkts des Graphen von mit der

-Achse sowie das Verhalten von

für

und

an.

Im Folgenden wird die Lösung zu einer Aufgabenstellung in Bezug auf den Graphen von dargestellt:

Gib die sich daraus ergebenden Eigenschaften des Graphen von im Punkt

an.

Der Graph von schließt mit den beiden Koordinatenachsen eine Fläche ein. Die Fläche soll durch eine Gerade, die parallel zur

-Achse verläuft, in zwei gleich große Teilflächen zerlegt werden.

Bestimme eine Gleichung dieser Gerade.

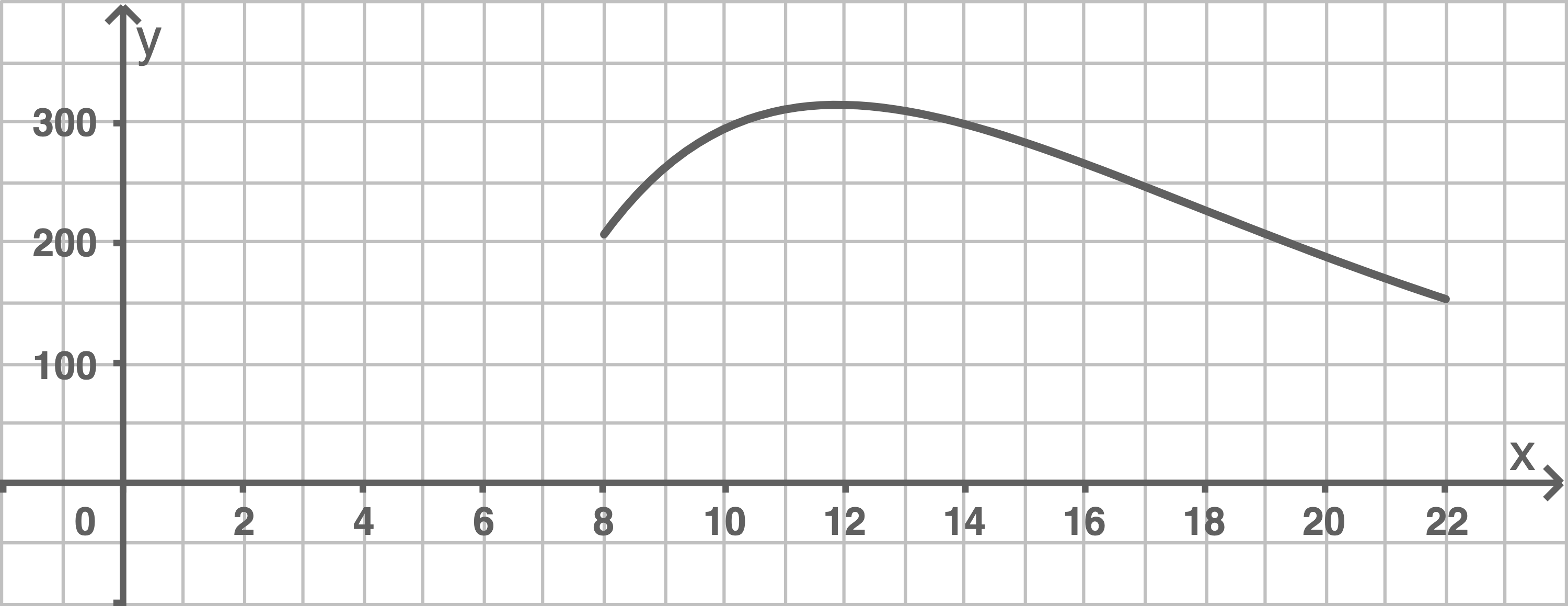

Ein Mobilfunkanbieter betreibt eine Hotline, die an jedem Tag Stunden erreichbar ist. Die Wartezeit eines Anrufers dieser Hotline ist abhängig vom Zeitpunkt des Anrufs. Durch die in

definierte Funktion

mit

kann die Wartezeit an einem bestimmten Tag für die Zeitpunkte von

Uhr bis einschließlich

Uhr beschrieben werden. Dabei bezeichnet

den Zeitpunkt des Anrufs in Stunden nach

Uhr und

die Wartezeit in Sekunden. Nimmt

beispielsweise an der Stelle

den Wert von etwa

an, so beträgt die Wartezeit für einen Anruf um

Uhr etwa

Sekunden.

Berechne die Wartezeit für einen Anruf um Uhr.

Ein anderer Anruf erfolgt später als Uhr und hat eine Wartezeit von

Sekunden.

Bestimme die Uhrzeit dieses Anrufs auf eine Minute genau.

Ermittle rechnerisch für den Zeitraum von Uhr bis einschließlich

Uhr den Zeitpunkt eines Anrufs, zu dem die Wartezeit am längsten ist, und den Zeitpunkt eines Anrufs, zu dem die Wartezeit am kürzesten ist.

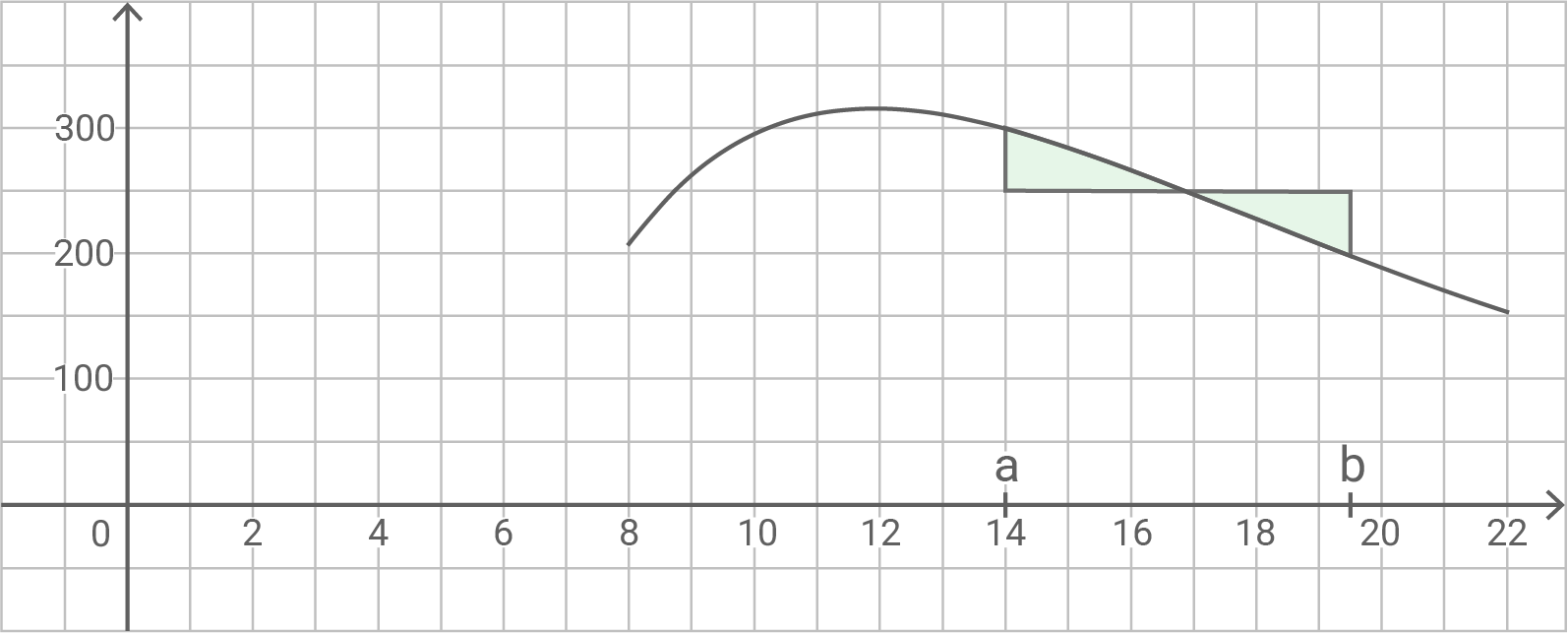

Die Abbildung zeigt den Graphen von für

Für reelle Zahlen und

mit

gilt:

Wenn ist, so beträgt die durchschnittliche Wartezeit für Anrufe zwischen den durch

und

gegebenen Zeitpunkten

Sekunden.

Bestimme durch geeignete Eintragungen in der Abbildung jeweils einen möglichen Wert für und

, sodass zwischen den zugehörigen Zeitpunkten die durchschnittliche Wartezeit

Sekunden beträgt.

Beschreibe dein Vorgehen.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung 1A

Volumen zum Zeitpunkt berechnen

Volumen des Wassers in den ersten Stunden berechnen

Es fließen etwa Wasser in das Auffangbecken.

Im Intervall sind sowohl

als auch

stets positiv. Daher ist auch

immer positiv. Das bedeutet, dass

in diesem Bereich streng monoton steigt - das Wasservolumen also zu keinem Zeitpunkt abnimmt.

Zu Beginn der Pumpentätigkeit befindet sich ein Wasservolumen von im Becken. Dieses Anfangsvolumen wird durch die ersten beiden Summanden erfasst. Die Funktion

beschreibt, wie schnell sich das Wasservolumen unter dem Einfluss der laufenden Pumpe verändert - angegeben in Kubikmetern pro Stunde.

Der Term gibt den Zuwachs oder Verlust an Wasser im Zeitraum ab dem Einschalten der Pumpe (ab

) bis zum gewählten Zeitpunkt

an.

Berechnung der zweiten und dritten Ableitung von mithilfe des GTR

Berechnung der notwendigen Bedingung

Berechnung der hinreichenden Bedingung

Da beide Bedingungen erfüllt sind, ist die Stelle eine Wendestelle von

Die Fläche wird von der Geraden, die durch den Wendepunkt verläuft, und vom Graphen der Funktion

eingeschlossen. Somit muss die Fläche unter

von der Fläche unter der Geraden im Intervall

abgezogen werden.

Durch Ausrechnen mit dem GTR folgt:

Das symmetrische Trapez einzeichnen

Term, der den Flächeninhalt angibt, bestimmen

Da die -Koordinaten identisch sind, reicht es aus, den Abstand zwischen den

-Koordinaten zu berechnen.

Länge der Strecke berechnen

Länge der Strecke berechnen

Die Höhe des Trapezes ergibt sich aus dem Funktionswert an der Stelle , also

. Die beiden parallelen Seiten des Trapezes haben die Längen 3 (für

) und

(für

). Daraus folgt für den Flächeninhalt des Trapezes die Formel:

Lösung 1B

Koordinaten des Schnittpunktes mit der -Achse bestimmen

Mit der graphischen Darstellung des GTR folgt:

Verhalten gegen Unendlich bestimmen

Der Graph von hat im Punkt

wegen der notwendigen Bedingung

und wegen der hinreichenden Bedingung

einen Wendepunkt und wegen

eine negative Steigung.

Da bei

eine Nullstelle hat, liegt die betrachtete Fläche im Intervall

Gesucht ist eine Gerade parallel zur -Achse, die diese Fläche in zwei gleich große Teilflächen teilt. Das bedeutet: Gesucht ist ein Wert

, für den gilt:

Auflösen mit dem GTR nach liefert die Lösung

Damit ist

eine Gleichung der Gerade.

Wartezeit um Uhr berechnen

Die Wartezeit beträgt etwa Sekunden.

Uhrzeit des Anrufs bestimmen

liefert

Der gesuchte Zeitpunkt ist etwa Uhr

Die längste Wartezeit ist beim lokalen Maximum der Funktion

Die kürzeste Wartezeit ist entweder um Uhr oder um

Uhr.

Ableiten von mit dem GTR liefert:

Nullsetzen der Ableitung mithilfe des GTR liefert als Maximum des Graphen:

Einsetzen von in

liefert für den Funktionswert:

Durch systematisches Ausprobieren folgt für das Minimum des Graphen:

Uhrzeit zum Zeitpunkt der längsten Wartezeit berechnen

Somit ist die längste Wartezeit um etwa Uhr und die kürzeste Wartezeit um

Uhr.

Mögliche Werte für und

bestimmen

Durch geeignete Eintragungen folgt für die Werte und

Vorgehen beschreiben

Als erstes wird der Ausschnitt der Gerade eingezeichnet. Dann werden auf der

-Achse die Stellen

und

markiert, sodass die Fläche zwischen dem Graphen von

der Gerade

sowie den Geraden mit den Gleichungen

und

aus zwei Flächenstücken gleichen Inhalts besteht.