Erworbene Immunität

Die erworbene Immunität ist die zweite Verteidigungslinie des Körpers gegen Krankheitserreger. Im Gegensatz zur angeborenen Immunität ist sie jedoch nicht ständig aktiv, sondern wird erst durch eine Infektion mit einem Krankheitserreger aktiviert. Hauptmerkmale der erworbenen Immunität sind:

Es gibt zwei grundlegende Arten von Impfungen:

- Spezifische Erkennung: Im Gegensatz zur angeborenen Immunität kann die erworbene Immunität spezifische Strukturen von Krankheitserregern identifizieren, was eine gezielte Bekämpfung ermöglicht. Diese Erkennung beruht auf der Fähigkeit der Lymphozyten (B- und T-Zellen), spezifische Antigene auf den Erregern zu erkennen und zu binden.

- Gedächtnisfunktion: Ein besonders wichtiger Aspekt der erworbenen Immunität ist das immunologische Gedächtnis. Nach der ersten Begegnung mit einem Krankheitserreger speichern Gedächtniszellen die Informationen über diesen Erreger, sodass bei einer erneuten Infektion eine schnellere und effektivere Immunantwort ausgelöst werden kann. Dies ist die Grundlage dafür, dass Impfungen wirken.

- Effektivität und Anpassungsfähigkeit: Die erworbene Immunität wird kontinuierlich durch wiederholte Exposition gegenüber Krankheitserregern verbessert. Jeder Kontakt mit einem neuen Erreger verbessert die Fähigkeit des Immunsystems, diesen spezifischen Erreger in Zukunft zu bekämpfen.

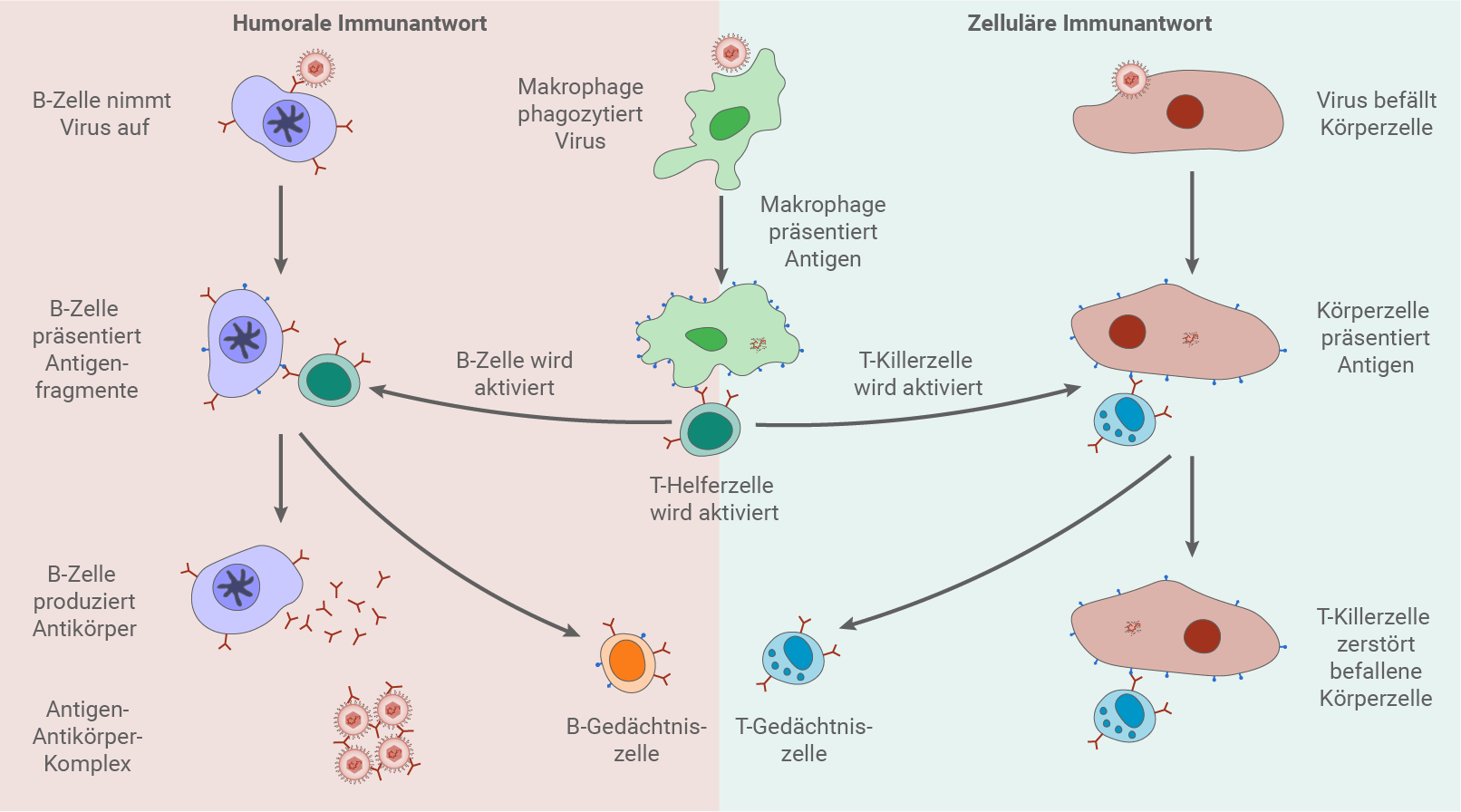

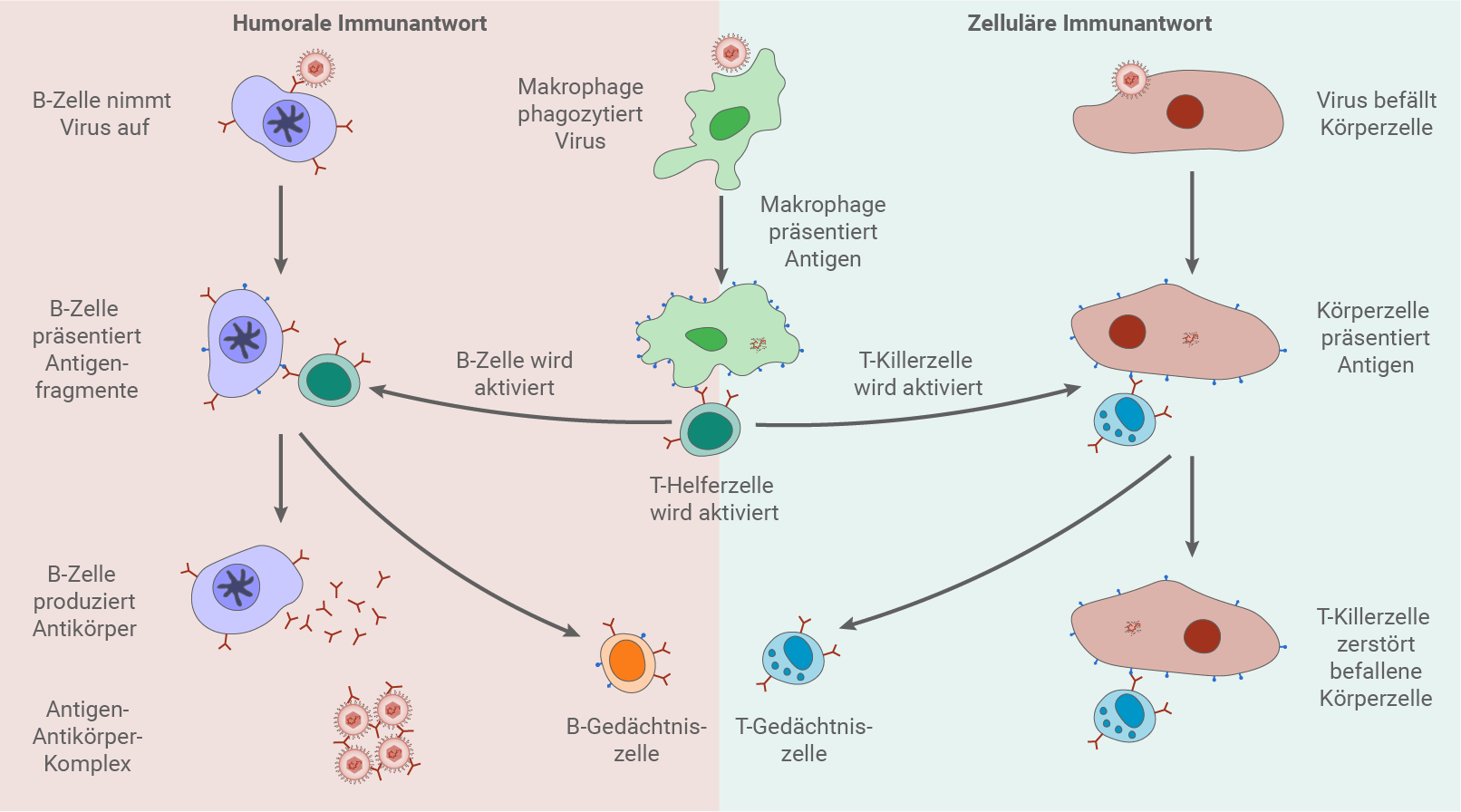

Humorale Immunantwort

Wenn eine aktivierte T-Helferzelle an eine antigenpräsentierende B-Zelle bindet, gibt sie den Botenstoff Interleukin-2 ab und stimuliert damit die B-Zelle zur Teilung. Zusätzlich zur Interleukin-2-Sekretion produziert die T-Helferzelle auch andere Zytokine, die das Überleben und die Differenzierung der B-Zellen unterstützen. Durch diese Stimulation entsteht ein Klon von genetisch identischen B-Zellen, die alle spezifische Rezeptoren für das erkannte Antigen tragen. Diese B-Zellen differenzieren sich zu Plasmazellen, die eine große Menge an rauem endoplasmatischem Reticulum besitzen, um die massive Produktion von Proteinen zu unterstützen. Plasmazellen leben nur wenige Tage, produzieren jedoch in dieser Zeit pro Sekunde Tausende von Y-förmigen Antikörpermolekülen. Diese Antikörpermoleküle haben zwei Bindungsstellen für Antigenfragmente, wodurch sie sich an die Erreger heften und diese neutralisieren. Die Bindung der Antikörper an die Erreger markiert diese für die Zerstörung durch andere Komponenten des Immunsystems, wie Makrophagen und das Komplementsystem. Zusätzlich zu Plasmazellen entstehen auch Gedächtnis-B-Zellen, die im Körper verbleiben und eine schnellere und effektivere Reaktion bei einer erneuten Infektion mit dem gleichen Erreger ermöglichen. Dies bildet die Grundlage für die langfristige Immunität nach einer Infektion oder Impfung.Zelluläre Immunantwort

Viren in infizierten Körperzellen sind für Antikörper schwer zugänglich. Befallene Körperzellen werden jedoch von cytotoxischen T-Zellen (T-Killerzellen) erkannt. Wenn eine cytotoxische T-Zelle an eine antigenpräsentierende Körperzelle bindet, wird sie von T-Helferzellen durch das Signalprotein Interleukin 2 aktiviert und zur Teilung angeregt. Dadurch entsteht ein Klon aktivierter cytotoxischer T-Zellen. Diese T-Zellen durchlaufen eine Differenzierung und Reifung im Thymus, bevor sie ihre Funktion im Immunsystem erfüllen können. Cytotoxische T-Zellen erkennen infizierte Zellen über spezielle Rezeptoren auf ihrer Oberfläche, die sogenannten T-Zell-Rezeptoren (TCR), die spezifisch an Antigene binden, die von MHC-I-Molekülen (Major Histocompatibility Complex Klasse I) auf der Oberfläche der infizierten Zellen präsentiert werden. Trifft eine solche aktivierte T-Zelle auf eine infizierte Körperzelle, zerstört sie diese, indem sie den programmierten Zelltod (Apoptose) auslöst. Dies geschieht durch die Freisetzung von Perforinen und Granzymen, die in die infizierte Zelle eindringen und dort den Zelltod initiieren.

Abb. 1: Humorale und Zelluläre Immunantwort

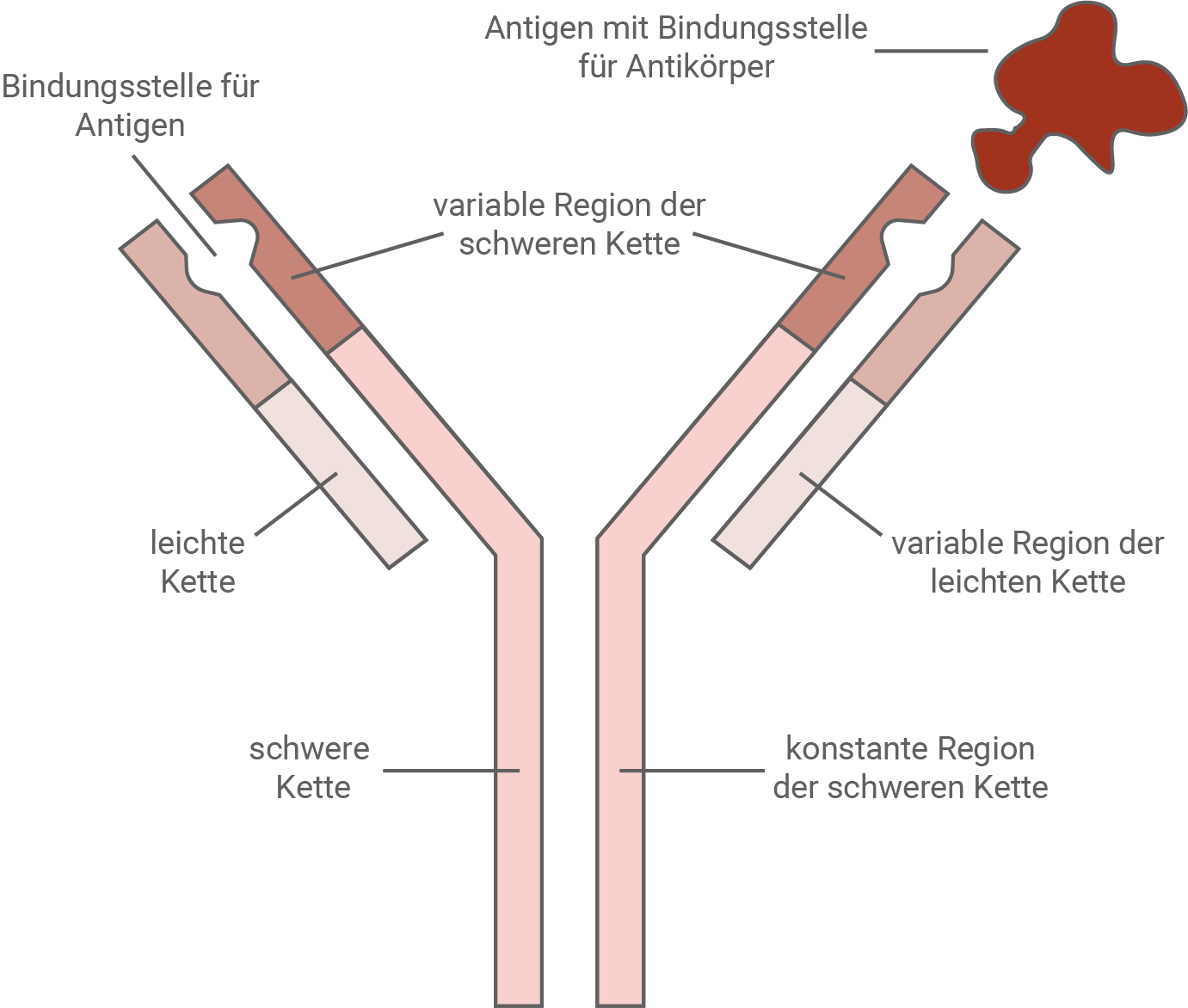

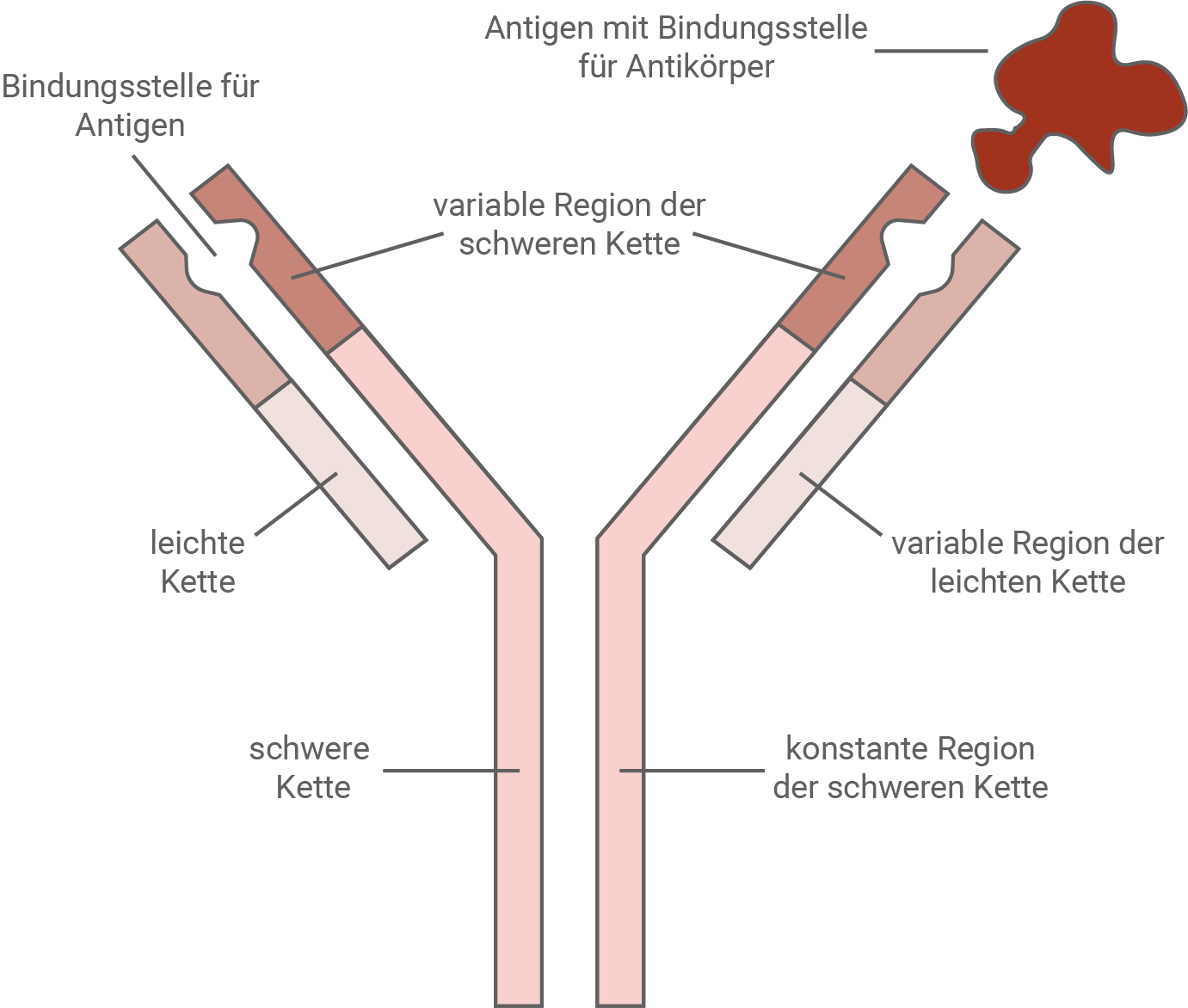

Antigen-Antikörper-Reaktion

Die Antigen-Antikörper-Reaktion ist ein grundlegender Prozess des erworbenen Immunsystems, der darauf abzielt, spezifische Antigene zu erkennen und zu neutralisieren. Antigene sind Substanzen auf der Oberfläche von Krankheitserregern oder Fremdkörpern, die eine Immunantwort auslösen können. Wenn ein Antigen erkannt wird, produzieren B-Zellen spezifische Antikörper, die genau zu diesem Antigen passen. Diese Bindung markiert den Erreger für die Zerstörung durch andere Immunzellen oder erleichtert seine Neutralisation. Die Reaktion spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Infektionen und ermöglicht dem Körper, spezifisch auf Eindringlinge zu reagieren, während er körpereigene Strukturen verschont.

Abb. 2: Aufbau eines Antikörpers

Impfungen

Impfungen sind eine der effektivsten Maßnahmen in der Medizin, um Krankheiten vorzubeugen und die Gesundheit von Individuen sowie der gesamten Bevölkerung zu schützen.Es gibt zwei grundlegende Arten von Impfungen:

- Aktive Impfung: Bei der aktiven Impfung wird dem Immunsystem eine abgeschwächte oder inaktivierte Form eines Krankheitserregers verabreicht. Das können zum Beispiel Tot- oder Lebendimpfstoffe, mRNA- oder Vektorbasierte Impfstoffe oder Proteinkonzentrate sein. Dadurch wird eine Immunantwort hervorgerufen, bei der das Immunsystem Antikörper produziert und sogenannte Gedächtniszellen bildet. Diese Gedächtniszellen ermöglichen es dem Körper, sich bei einer späteren Begegnung mit dem echten Erreger schnell und effektiv zu verteidigen. Aktive Impfungen bieten daher langfristigen Schutz vor Krankheiten.

- Passive Impfung: Im Gegensatz dazu erfolgt bei der passiven Impfung keine Stimulierung des eigenen Immunsystems zur Bildung von Gedächtniszellen. Stattdessen werden bereits gebildete Antikörper direkt in den Organismus eingeführt. Dies geschieht oft bei akuter Exposition gegenüber einem Krankheitserreger oder bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, die nicht in der Lage sind, eine ausreichende Immunantwort zu erzeugen. Die passive Immunisierung bietet sofortigen, aber nur vorübergehenden Schutz.